乙型肝炎肝硬化患者肠道菌群与血清炎症因子及肝功能水平的关系分析

2020-10-12黄汉麟郑镇森黄凯涛

黄汉麟 郑镇森 黄凯涛

广东省汕头市潮阳区大峰医院消化内科 515154

肝硬化是慢性肝病发展的终末阶段,以肝细胞广泛坏死、肝小叶结构破坏、结节性再生、假小叶形成等为主要病理组织学改变。乙型肝炎肝硬化由长期乙肝病毒感染和复制破坏肝脏细胞所引起,患者早期无明显症状体征,以后随着肝脏代偿功能下降,会出现明显肝功能损害与门脉高压表现,并累及多系统,不易或不可逆转,是导致患者死亡的重要原因[1]。有研究指出,乙肝会引起复杂的免疫反应,VHC失代偿可导致全身炎性症状,会释放大量炎症因子,参与肝细胞损伤机制,加速病情恶化,抑制炎症因子释放对控制患者病程进展、改善预后具有积极作用[2]。现代研究发现,肠道菌群在人体营养吸收、新陈代谢、免疫功能等方面发挥着重要作用,一旦菌群稳态遭到破坏,可引起多种健康问题,也是研究认为的导致VHC发生与进展的“帮凶”[3]。本文对肠道菌群同VHC患者炎症因子与肝功能的关系进行研究,以期为本病临床治疗提供方向和思路。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2017年1月—2019年10月我院收治的VHC患者80例为研究对象。纳入标准:慢性乙型肝炎所致VHC,诊断符合中华医学会《肝硬化诊治指南》(2019)相关标准;年龄>18岁;对本研究知情同意。排除标准:合并其他肝脏疾病;合并感染性疾病或存在感染倾向;合并其他明确可以引起肠道菌群紊乱的疾病;近3个月内服用过影响肠道菌群的制剂。依据肝功能Child-Pugh改良分级结果不同分为三组。试验1组(A级,24例):男13例,女11例,年龄39~75岁,平均年龄(56.2±10.9)岁。试验2组(B级,31例):男17例,女14例,年龄35~78岁,平均年龄(55.8±12.1)岁。试验3组(C级,25例):男14例,女11例;年龄38~76岁,平均年龄(56.0±11.4)岁。另根据一般资料相近原则,选取同期30例成年健康体检志愿者为对照组,排除标准同试验组。其中男18例,女12例;年龄36~77岁,平均年龄(55.9±11.3)岁。各组基线资料两两比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法 采集两组晨起粪便样本(干便),常规送检试验室,取0.5g新鲜样本,加入4.5ml生理盐水中(换算匀浆比例10%)充分混匀,并以10倍连续稀释法继续稀释至10-9,分别取1ml稀释后的样本接种在培养基上,对具有代表性的乳杆菌、肠杆菌、梭菌、双歧杆菌、肠球菌进行培养和测定。肠杆菌和肠球菌为需氧菌,35℃孵育24h,乳杆菌、梭菌、双歧杆菌为厌氧菌,抽气换气培养法培养48h,采用全自动微生物鉴定系统鉴定细菌和计算细菌总量。另采集两组清晨空腹静脉血样,常规送检试验室,提取血清,以全自动生化分析及配套试剂测定炎症因子白介素-6(IL-6)、白介素-8(IL-8)、肿瘤坏死因子α(TNF-α)、转化生长因子-β(TGF-β)以及肝功能指标血清总胆红素(TBil)与白蛋白(ALB)。基于测定的TBil、ALB水平,综合患者临床症状,依据Child-Pugh改良分级标准,将患者肝功能分为A、B、C三级(C级患者肝脏储备功能最差,A级最好),分别纳入试验1、2、3组,结合对照组,比较观察各组指标差异,分析指标相关性。

1.3 统计学方法 以SPSS21.0软件统计分析所得数据,计量资料以均数±标准差表示,组间总体比较方差分析,多组间两两比较SNK-q检验,相关性采用Spearman秩相关分析检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 肠道菌群指标 各试验组乳杆菌、双歧杆菌水平均低于对照组;各试验组肠杆菌、梭菌、肠球菌水平均高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。且乳杆菌、双歧杆菌水平随肝功能的下降呈递减趋势,肠杆菌、梭菌、肠球菌随肝功能的下降呈递增趋势,组间两两比较差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 各组肠道菌群指标比较

2.2 炎症因子水平 各试验组IL-6、IL-8、TNF-α、TGF-β均高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。且IL-6、IL-8、TNF-α、TGF-β随患者肝功能的下降呈递增趋势,组间两两比较差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 各组血清炎症因子水平比较

2.3 肝功能指标 各试验组TBil均高于对照组,ALB均低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。且TBil随肝功能下降呈递增趋势,ALB随肝功能的下降呈递减趋势,组间两两比较差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 各组肝功能指标比较

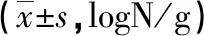

2.4 相关性分析 经Spearman相关分析,乳杆菌、双歧杆菌与四项炎症因子指标呈负相关,肠杆菌、梭菌、肠球菌与四项炎症因子指标呈正相关,差异有统计学意义(P<0.05)。乳杆菌、双歧杆菌与肝功能指标TBil呈负相关,与ALB呈正相关,肠杆菌、梭菌、肠球菌与肝功能指标TBil呈正相关,与ALB呈负相关,差异有统计学意义(P<0.05),见表4。

表4 VHC患者肠道菌群与血清炎症因子及肝功能的相关系数(r)

3 讨论

肠道菌群与肝脏健康关系密切。有研究指出,肠道吸收的营养成分经由肝脏代谢后合成人体所需物质,在这一过程中,肠道菌群中的益生菌参与肝细胞蛋白质代谢,可以帮助提高肝脏代谢能力,减轻肝脏解毒负荷,对肝脏具有保护作用[4-5]。如果肠道菌群失调,肠内营养物质代谢紊乱,会损伤肠道黏膜,使通透性增加,细菌及代谢物进入循环系统,会加重肾脏负担和损害,形成恶性循环[6-7]。反之,VHC患者肝功能损伤,肝脏代谢异常,对肠源性有毒物质的分解能力下降,也会引起肠道菌群紊乱。由此可见,肝脏与肠道是相互作用的,肠道菌群稳态、肠道屏障完整是保护肝脏健康的重要途径。

本次临床研究结果显示,乳杆菌、双歧杆菌与肝功能指标TBil呈负相关,与ALB呈正相关,肠杆菌、梭菌、肠球菌与肝功能指标TBil呈正相关,与ALB呈负相关,提示VHC患者肠道菌群紊乱与肝功能密切相关,紊乱程度越严重,肝功能水平越低。有学者在研究中指出[8-9],肠道菌群紊乱是肝硬化患者肝功能下降的重要促发因素,在常规保肝治疗基础上,予以肝硬化患者三联活菌治疗,积极纠正肠道菌群失衡,结果显示肝功能指标得到显著改善,证明了肠道菌群失衡对肝硬化患者肝功能的影响,与本文研究结论相符。

VHC病理进展过程中有着复杂的免疫反应,亦会引起全身炎性症状,参与肝细胞损伤机制。现代研究发现,肠道菌群也与慢性炎症存在密切关联。目前,已有证据表明,改变肠道菌群能够增加炎症标志物[10]。另有研究指出,肠道菌群可能是炎症反应的驱动力,肠道菌群紊乱,肠屏障功能减弱,会加速毒素进入血液,引发炎症,而有些益生菌具有物理强化肠屏障的功能,其产生的短链脂肪酸也有助于减少促炎细胞因子的生成[11-12]。本研究比较观察VHC患者肠道菌群与炎症因子水平,结果显示菌群紊乱越严重,患者的血清炎症因子水平越高,考虑原因在于肠道菌群紊乱,有益菌遭到抑制,VHC患者炎症反应增加了胃肠道通透性,大量释放的炎性因子得以通过肠屏障进入血液,损伤肝脏,促使VHC进展。这使得肝脏的代谢与分泌功能进一步恶化,加剧了炎症因子释放与肠道菌群紊乱,最终导致恶性循环。

综上所述,肠道菌群失调与血清炎症因子及肝功能密切相关,维持乙型VHC患者肠道菌群平衡,对降低血清炎症因子水平,改善肝功能具有积极作用,应引起临床重视。