地方师范院校创新创业教育政策实施认同度调查研究

2020-10-09王重光牛贵宏

王重光 牛贵宏

摘要:大学生对创新创业教育政策实施认同度是检验师范院校创新创业教育政策实施效果的重要尺度。为深入了解地方师范院校学生对高校创新创业教育政策实施的认同度,本研究通过对不同性别、学科背景及年级的600名皖北地区F高校学生进行问卷调查,从价值理念、课程建设、师资教学、项目竞赛、组织管理等5个维度对高校创新创业教育的政策实施认同情况进行数据分析。结果表明,地方师范院校创新创业教育政策实施的整体认同度一般,尤其对创新创业教育组织管理认同度最低,而其整体及分维度认同度在性别、学科背景及年级等变量上呈现出不同程度上的差异性。

关键词:地方师范院校;创新创业教育;政策实施认同;大学生

中图分类号:G64文献标识码:A文章编号:1672-4437(2020)03-0098-06

推进创新创业教育是高校深化人才培养机制改革、完善现代大学制度,实施创新驱动与转型发展的重大举措。2010年5月5日,《教育部关于大力推进高等学校创新创业教育和大学生自主创业工作的意见》中明确提出:高等学校开展创新创业教育,积极鼓励高校学生自主创业,是教育系统深入学习实践科学发展观,服务于创新型国家建设的重大战略举措;是深化高等教育教学改革,培养学生创新精神和实践能力的重要途径;是实施以创业带动就业,促进高校毕业生充分就业的重要措施[1]。这说明国家高度重视高校创新创业教育,将高校创新创业教育上升到服务创新型国家建设的重大战略上。地方师范院校在创新创业教育开展过程中存在“是否可教”“怎么教”以及“如何去教”等问题。作为创新创业教育的直接感受者——在校大学生,他们对高校创新创业教育政策实施认同更具有说服力和话语权。

一、研究设计与实施

(一)研究目的

本研究以F高校的600名学生为对象,对其创新创业教育政策实施认同情况进行调查分析,洞悉该校创新创业教育政策实施认同中存在的主要问题,从价值理念、课程建设、师资教学、项目竞赛以及组织管理等5个维度展开分析,深入了解在校生对政策实施的整体认同情况,为该校创新创业教育发展提供参考。

(二)研究对象与方法

采用问卷调查法对该校创新创业教育政策实施认同情况进行调查,共发放问卷600份,回收有效问卷566份,有效率为94.33%。全篇共有34项客观题,其中32项单选题,2项多选题。采取随机抽样方法对F高校学生进行调查,其中大一286人,大二170人,大三110人。

(三)研究工具与内容

本研究使用SPSS.20软件进行数据分析。针对3个问题展开研究:首先是对地方师范院校创新创业教育政策实施认同度进行整体描述;其次对地方师范院校创新创业教育政策实施认同度最低的组织管理维度进行分析;最后从不同性别、学科背景以及年级的角度分析学生在地方师范院校创新创业教育政策实施的认同度上是否具有差异性。

二、调查结果分析

(一)地方师范院校创新创业教育政策实施认同度的整体及分维度情况分析

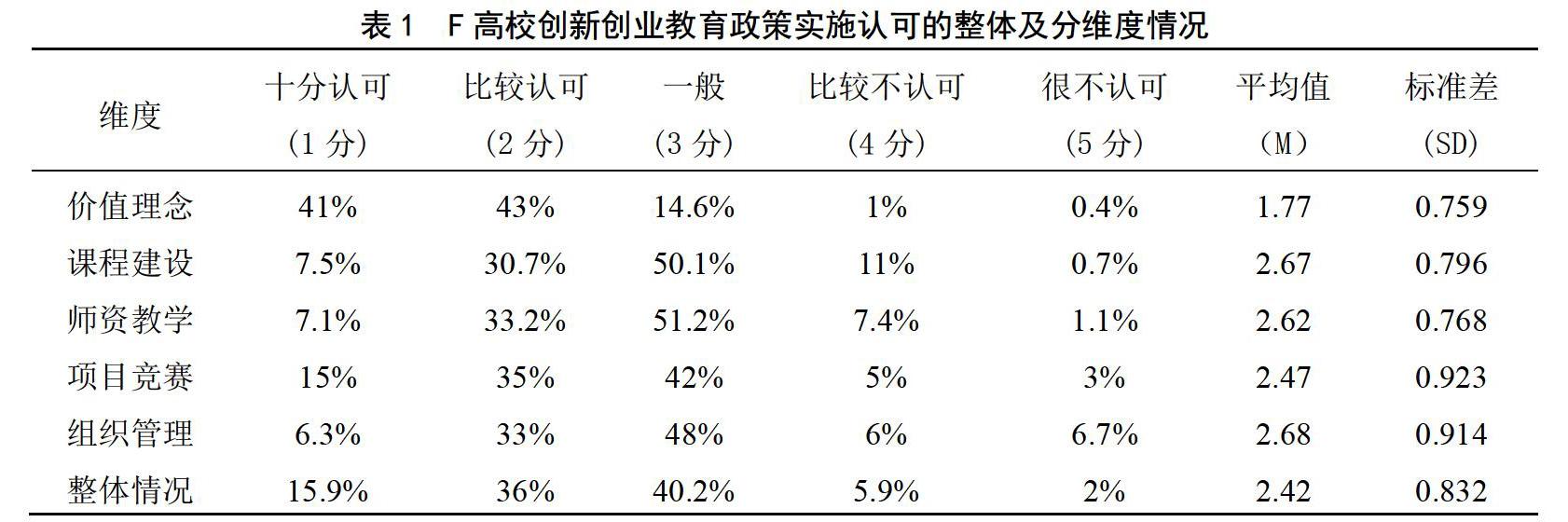

对地方师范院校创新创业教育政策实施的整体认同度可从政策实施的价值理念、课程建设、师资教学、项目竞赛以及组织管理等5个分维度的分值中得出,平均值越小表示实施效果和认同度越高,标准差越小表示离散程度越低(见表1)。

根据表1结果显示,均值越高,受访者认同度越低。总体上看,受访者对该校政策实施情况的整体认同度停留在比较认同与一般认同之间。从各维度的均值表现上看,除价值理念外均值低于平均值2.42以外,其余4个维度的均值皆高于2.42,组织管理认同度均值最高,项目竞赛认同度均值最低。

对F高校创新创业教育组织管理情况进行分析发现,受访者对组织管理形式认同度最高的三项分别是专题讲座、项目竞赛以及课程指导;从性别角度看,男生认可度最高的三项分别是专题讲座、课程指导以及创业实践;女生认可度最高的三项分别是项目竞赛、专题讲座、课程指导。总的来说,性别因素对高校创新创业教育发展形式的认知差异性不大。从学科背景看,文科生与理科生在对待专题讲座以及课程指导方面的认可度存在较大差异,且文科生对于组织管理中的专题讲座、课程指导以及项目竞赛的依赖度更高。

(二)地方师范院校创新创业教育政策实施认同度的性别差异分析

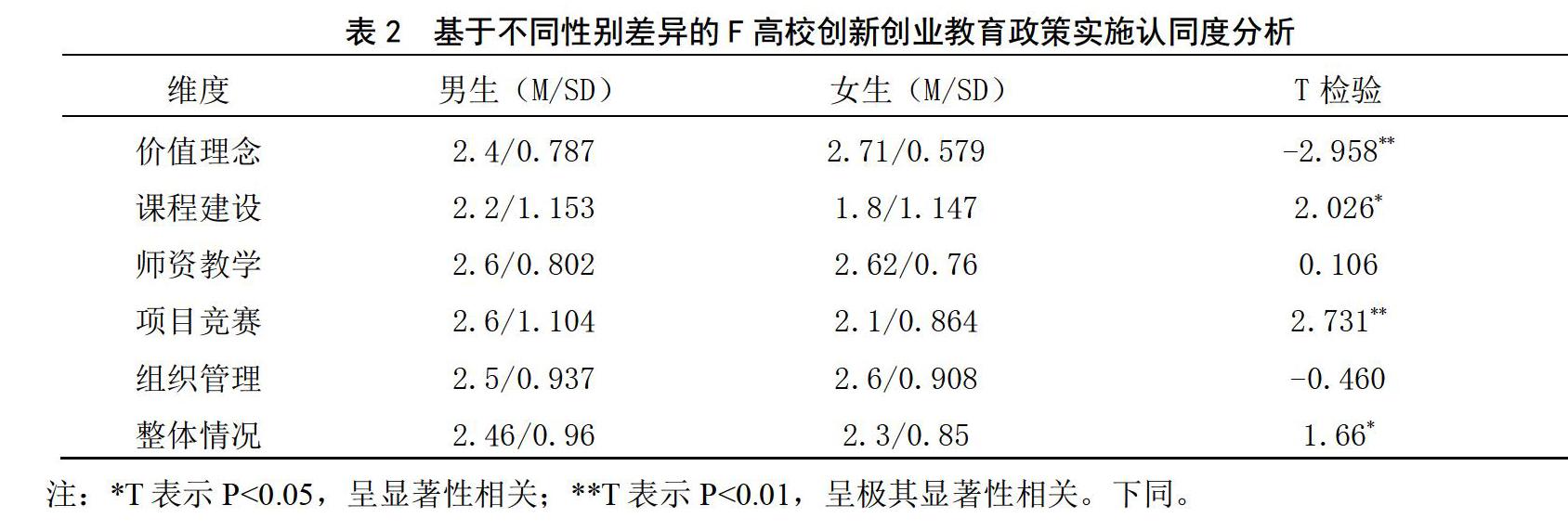

不同性别在校生对地方师范院校创新创业教育政策实施认同情况的差異情况,见表2。

从整体上看,不同性别对F高校创新创业教育政策实施认同情况的5个维度看法存在一定的显著性差异,其T值为1.66。由表2可知,受访者对该校政策实施认同度调查中,男生的价值理念、课程建设、项目竞赛与女生的价值理念、课程建设、项目竞赛存在显著性差异,其T值分别为-2.958、2.026、2.731,而在师资教学和组织管理层面二者之间不存在显著性差异,其T值分别为0.106、-0.460。

(三)地方师范院校创新创业教育政策实施认同度的学科背景差异分析

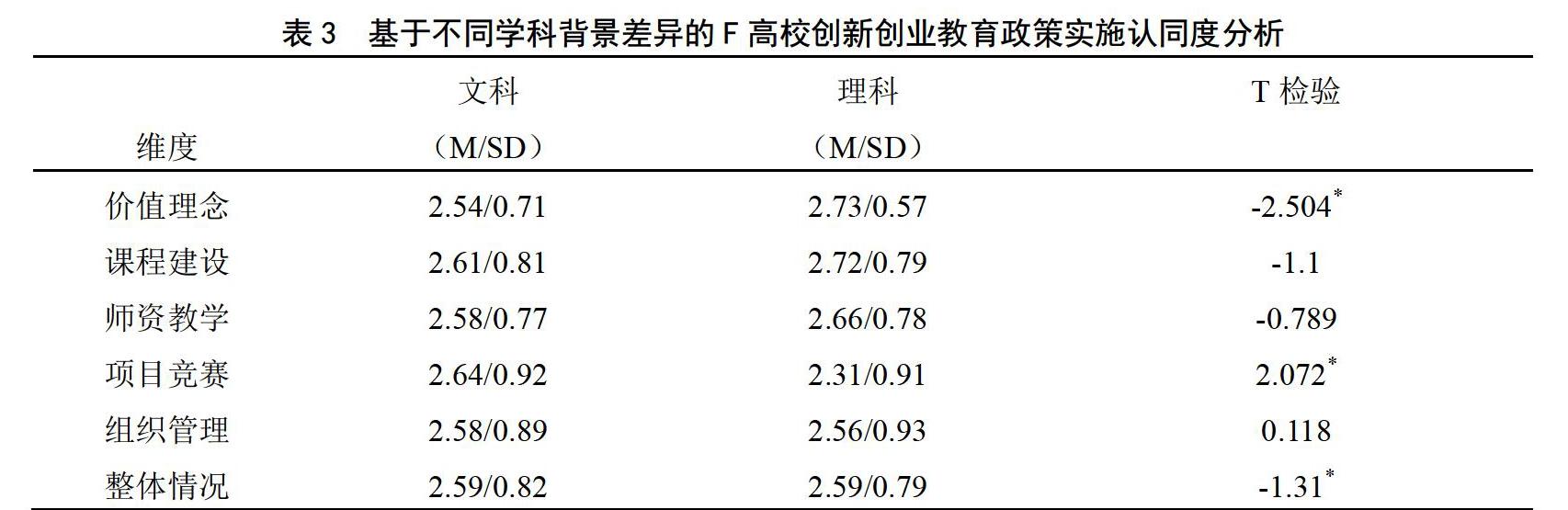

为考量不同学科背景在校生对地方师范院校创新创业教育政策实施认同度的差异,对受访者在价值理念、课程建设、师资教学、项目竞赛和组织管理等认同情况的平均值和标准差作出统计分析,并进行了独立样本T检验(见表3)。

从整体上看,不同学科背景对地方师范院校创新创业教育政策实施认同度的5个维度看法存在一定的显著性差异,其T值为-1.31。由表3可知,受访者对政策实施认同度调查中,文科生在价值理念、项目竞赛与理科生在价值理念、项目竞赛层面存在一定的显著性差异,其T值分别为-2.504、2.072,而在课程建设、师资教学以及组织管理层面二者之间不存在显著性差异,其T值分别为-1.1、-0.789、0.118。

(四)地方师范院校创新创业教育政策实施认同度的年级差异分析

为考量不同年级在校生对地方师范院校创新创业教育政策实施认同度的差异,就不同年级受访者在价值理念、课程建设、师资教学、项目竞赛和组织管理等5个维度的认同情况进行了单因素方差分析,并对结果进行了LSD多重比较(见表4)。

由表4可知,各维度的显著性概率p值均小于0.05。结果表明,受访者对创新创业教育5个维度的认识存在一定的显著性差异。在价值理念层面,大一的价值理念均值明显低于大二、大三的价值理念均值,其F值为3.411,三者之间存在显著性差异,通过进一步LSD法分析发现,大一与大三在价值理念层面的认识存在显著性差异;在课程建设层面,大一的课程建设均值明显低于大二、大三的课程建设均值,其F值为8.121,三者之间存在极其显著性差异,通过进一步的LSD法分析发现,大一与大二、大三在课程建设的认识上都存在极其显著性差异;在师资教学层面,大二的师资教学均值明显低于大一、大三的师资教学均值,其F值为4.793,三者之间存在极其显著性差异,通过进一步的LSD法分析发现,大二与大一、大三在师资教学的认识上都存在显著性差异;在项目竞赛层面,大三的项目竞赛均值明显高于大一、大二的项目竞赛均值,其F值为2.598,三者之间存在显著性差异,通过进一步的LSD法分析发现,大二与大三在项目竞赛的认识上存在显著性差异;在组织管理层面,大二的组织管理均值明显低于大一、大三的组织管理均值,其F值为2.520,三者之间存在显著性差异,通过进一步的LSD法分析发现,大二与大三在组织管理的认识上存在显著性差异。

三、研究结论与思考

(一)地方师范院校创新创业教育政策实施的整体认同度有待提升

从创新创业教育政策实施的整体情况看,学生对师范院校创新创业教育的课程建设和师资教学认同度偏低,相对于认同度较高的创新创业教育组织管理,依旧存在形式单一、整体发展滞后的局面。

1.课程建设方面

当前,该校创新创业教育课程建设仍处于通识课程阶段,从数据调查中发现,绝大多数学生都表示该校的创新创业课程数量少,课程形式单一,仅有的几门课程也都停留在选修课程层面,并未开设一些针对专门学院、年级、群体的专业型创新创业课程或融合性创新创业课程。创新创业教育需要将专业课程与其进行资源整合,为此,学术界对创新创业课程整合程度有三个方面的评判:不同群体对创新创业课程的接受和支持水平;创新创业内容可能融入的其他课程教师所提供的合作以及协调程度;全校范围内大量作为创新创业课程补充的创业活动的发展。与课程数量相对应而形成的4种比较典型的课程类型,一是“无支持的、孤立的课程”、二是“整合的补充课程”、三是“课程的无相关集合”、四是“整合项目”[2]。从中我们可以得出,该校的创新创业教育课程要么属于“无支持的、孤立的课程”,要么属于“课程的无相关集合”,课程建设程度低、学生参与课程学习投入性差必然会带来两方面后果:其一,该校创新创业教育课程孤立于常规教育之外,既无法融入学校整体育人体系之中,也无法纳入人才培养方案和整体教育教学目标;其二,失去学科专业依托,会导致该校创新创业教育专业化程度低,针对性差、可操作性不强,也会使接受创新创业教育的学生激情有余而内功不足,这导致了学生对课程建设的认同度低。

2.师资教学方面

调查发现,学生对待创新创业教育师资教学的认同度,大一学生均高于大二、大三年级学生。这一调查结果反映出两点信息:一是学生认识更加趋于理性,认为影响创新创业教育的主导因素非师资教学所能左右,因而会做出更加慎重的考虑;二是从侧面揭示出当前我国创新创业教育存在的共性问题,即教师队伍建设,学生对教学的认同度随年级增长呈现下降趋势,一定程度上反映出四年的本科教育把学生从一个高创业特质、高创业认知的个体转化成一个低创业特质、低创业认知的个体,这似乎违背了创新创业教育的初衷。创新创业教育毕竟是一项育人工作,人才培养的关键在于师资,我国现阶段创新创业教育的师资队伍主要来自以下三类群体:一类是从事企业管理学科方面的专任教师,另一类是长期从事思想政治理论课教学的教师;还有一类就是专职从事学生管理工作的部门或单位的行政教师。根据已有数据显示,从承担创新创业教育课程教师统计情况看,负责团委或者学生工作的老师大于60%-70%,经济管理专业教师小于20%;创业人士等小于10%-20%[3]。这在一定程度上反映了我国高校创新创业教育的师资队伍庞杂,专业化、理论实践水平低的问题,这也成为影响学生对创新创业教育师资教学认同度偏低的重要原因。

3.组织管理方面

调查发现,该校采用行政组织管理模式,即由教務处、招生就业处、团委等行政组织协同管理。从功能发挥的实际效果看,由于政策实施中过多的采用行政指令干预、缺乏灵活性与弹性,各二级教学单位在组织实施过程中参与度不高,重视程度不够,进而导致学生对学校以及学院的组织管理认可度偏低。F校创新创业教育的组织管理形式较为单一,主要集中在专题讲座、课程指导以及项目竞赛等方面,而网络媒体宣传、资金支持及企业咨询服务仅占5.8%、8.4%、8.8%,这在一定程度上影响学生对政策实施的组织认同。

总之,组织管理方式作为高校创新创业教育政策实施的重要载体,一定程度上保证了高校创新创业教育工作的可持续发展。有效推进该校创新创业教育组织管理建设,是提升在校生政策实施认同度的重要保障。

(二)地方师范院校创新创业教育政策实施认同度存在性别差异

总体上看,男生对政策实施认同度低于女生,尤其体现在课程建设和项目竞赛维度上,而在价值理念方面,男生对创新创业教育的价值认同度高于女生。

近些年来,我国高校女大学生的比例呈现出显著增长趋势,师范类院校更为明显。正如调查结果所示,女生对创新创业教育政策实施过程中的课程建设以及项目竞赛认同度更高,进而拉高了女生对创新创业教育政策实施的整体认同度。事实上,女生对高校创新创业教育政策实施认同度比男生高并不意味着女生的创新创业能力比男生强,从该校在校生和毕业生创业的性别比例来看,男生的创业意向明显高于女生。调查结果表明,男生对创新创业教育政策的价值理念认同度明显高于女生,在一定程度上反映出男生对创新创业教育政策具有更深的认识与理解,他们认为创新创业教育不仅是一种理念,更是一种教育实践。

(三)地方师范院校创新创业教育政策实施认同度存在学科背景差异

总体上看,文科生对政策实施认同度高于理科生,体现在价值理念、课程建设及师资教学维度上,而在项目竞赛、组织管理维度,理科生对政策实施认同度明显高于文科生。

已有数据表明,自然学科类学生对创新创业教育政策实施具有更高的认同度,而人文学科类学生对创新创业教育政策实施认同度相对较低,这体现出学科属性对创新创业教育政策实施认同有影响。[9]然而,本研究在对同一学科属性、不同学科背景的学生调查中发现,文科生对政策實施的整体认同度明显高于理科生。文科生对政策实施的价值理念认同要明显高于理科生,二者之间存在显著性差异;理科生对政策实施的项目竞赛认同度要明显高于文科生,二者之间也存在显著性差异。究其原因,其一,学科背景受制于高校外在条件影响。创新创业教育是一项由政府主导实施并推动的自上而下的政策制度,而不是遵循学科自身逻辑属性的自下而上的主动需求,因此高校在执行政策过程中更多考虑的是政府的认同度而非学生的认同度,进而导致高校在创新创业教育政策实施过程中的学科倾向性。一般地说,地方师范院校多以文科见长,理工科相对薄弱,文科生对政策实施具有更高的认同度,而理科生对政策实施的认同度相对较低,这也在一定程度上反映了师范院校自身在政策实施过程中的选择倾向性。其二,学科属性与个人心理影响。同属F高校管理学学科门类下的不同学科背景的受访者,他们对自身所学专业的学科属性有着不同的心理预期,在看待专业教育与创新创业教育的二者关系上也有着不同的价值选择。从调查中发现,文科背景出身的受访者在价值取向上更加多元、就业心理更为复杂,属于“知—行”型心理倾向,主要体现在对创新创业教育与自身专业教育的关系问题上有更多的认知和判断,对彼此之间的融合具有更高的价值认同;相反地,理科背景出身的受访者在行为选择上更为明确,属于“行—知”型心理倾向,主要体现在对待创新创业教育与自身专业教育的关系问题上需要有更多的行为表现,需要通过实践来检验融合效果,因此他们对项目竞赛、组织管理等偏向行为实践的实施政策具有更高的认同度。

(四)地方师范院校创新创业教育政策实施认同度存在年级差异

总体上看,低年级学生对政策实施各维度的认同度明显高于高年级学生,尤其体现在课程建设与师资教学方面,两者间存在极其显著性差异,大二学生对政策实施的整体认同度最高,大一次之,大三学生对政策实施的整体认同度最低。

调查发现,低年级学生对创新创业教育政策实施认同度要明显高于高年级学生,尤其在课程建设和师资教学方面。究其原因,一是融入专业教育的高校创新性人才培养体系尚未健全。该校的创新创业教育发展仍处于起步阶段,集中体现在创新创业教育的价值理念不明确、课程教学不充分、师资队伍不健全、组织管理不规范及实践平台不完善等问题,这直接导致创新创业教育无法深入可持续到四年“一贯式”的本科人才培养计划中去,低年级阶段尚且能够满足学生对创新创业教育的发展需要,高年级阶段的创新创业教育将面临高校自身发展的瓶颈问题,使得学生无法获得满足自身发展的需求。二是学校的重视程度与激励政策与不同年级阶段的学生实际需求不匹配。该校十分重视创新创业教育工作,鼓励高年级学生在专业教师的指导下积极参与,学校给予这方面大量的人力、物力以及资金支持,使得学生对项目竞赛的整体参与度较高。然而,从实际调查中发现,高年级学生参与项目竞赛的积极性并不高,主要是低年级学生参与,调查中发现,大一、大二参与项目竞赛的人数占比高达80%,而仅有20%左右的高年级学生参与。

全球化智库(CCG)关于2017年中国高校学生创新创业调查报告也得出相同的结论,本科一年级对高校创新创业教育的关注度最高,为26.03%,其次是本科二年级,关注度为23.49%,这两部分群体占了高校总群体数的一半左右,并且随着学龄的增长,学生对创新创业教育的关注度呈现出阶梯式下降的趋势[4]。这些结果也侧面反映出高校创新创业项目竞赛运作与成果转化存在严重的对接不畅,导致很多项目仅仅停留在创意阶段而最终无法实现产品孵化,致使学生的参与热度也会随着年级的增长而逐渐降低。

四、政策建议

高校创新创业教育政策实施认同度是由多维组合变量共同作用的结果,提高在校生对地方师范院校创新创业教育政策实施认同度需要结合不同维度存在的具体问题进行逐一破解。

(一)明确发展思路,实现价值理念转型

作为地方师范院校,全校上下都应树立明确的、科学的创新创业教育理念,以培养学生的创新意识、创业精神、创业能力为基本价值取向,紧密结合专业特色,激发学生的创新意识、构筑完备的创业知识结构、努力提升创业实践技能,培养出具有较高创业素质的创新性人才。

(二)改革创新创业教育课程教学模式

建立必修课与选修课相结合,通识型、专业型以及融合型课程相结合的梯度化课程体系。打破传统教学模式,注重学生的个性化教学,针对不同性别、不同年级、不同学科背景、不同专业的学生开设不同的创新创业课程。在教学方法的选择上,利用案例教学、实践教学、讨论等形式将传统教室变成思想碰撞室,建立创新创业经典案例数据库,以专家点评的方式来增强课堂的实践性与开放性。

(三)优化人员配置结构,打造多元化高素质创新创业师资队伍

创新创业师资队伍数量不足、质量不高已成为制约地方师范院校创新创业教育深入发展的重要障碍。坚持“走出去”与“引进来”相结合的人才流动机制是破解师范院校师资队伍问题的重要渠道。如鼓励并支持部分优秀青年教师到国内外著名高校或企业进行交流与学习,努力提升创新创业理论与实践素养;选聘一批有成功创业经历的企业家或大学生担任创新创业教育教师;也可以从企事业单位引进一批具有一定创业实践理论基础且具备丰富的创业技能的专家,在较短的时间内将其培养成兼具专业理论知识以及丰富的创业实践经验的“双师型”教师。

(四)以项目竞赛为抓手,加快项目成果转化

对创新创业教育的项目竞赛资源进行整合,由社会团体或学校出资,以项目参与作为切入点,企业提供适合学生自身发展的商业性项目,在具有丰富创业实战经验教师的科学指导下,让学生积极参与到不同创业项目的运营中,借助若干手段,切实提升学生的创业能力。

(五)明确发展目标,注重创新创业教育组织管理模式选择的科学性

不同类型、不同发展层次的院校在创新创业教育组织管理选择上应坚持以自我为中心,将管理与目标相统一。换句话说,就是让高校以秉承实践育人目标的同时,将自身的组织优势与管理特色体现出来,最大程度地发挥高校的自组织性。

总之,地方师范院校在创新创业教育价值理念、课程建设、师资教学、项目竞赛、组织管理等政策实施过程中要充分考虑在校大学生的实际需求,只有这样,才能切实有效地提高学生对政策实施的认同度。

参考文献:

[1]张莉,曲振涛,鲁啸军,等.应用型人才培养的创新思维模式探索[J].中国高等教育,2012(19):62-63.

[2]刘伟.高校创新创业教育人才培养体系构建的思考[J].教育科学,2011(5):64-67.

[3]雷家骕,曹胜利.中国大学创新创业教育发展报告[M].辽宁美术印刷厂,2009.

[4]李冬艳.“互联网+”时代管理类专业学生创业的基本路径[J].经济师,2017(12):197-198.