主产区浙江红花油茶籽仁含油率及脂肪酸组成变异分析

2020-09-30晓辉

,, , , ,晓辉, ,,

(1.江西省林业科学院 江西油茶种质创新实验室,江西 南昌 330013;2.江西农业大学 a.国土资源与环境学院;b.江西省鄱阳湖流域农业资源与生态重点实验室,江西 南昌 330045;3.南京林业大学 南方现代林业协同创新中心,江苏 南京 210037;4.上饶市林业科学研究所,江西 上饶 334000)

浙江红花油茶Camellia chekiangoleosaHu 又称为浙江红山茶、红花油茶,为山茶属红山茶组Sect.Camellia特有树种[1],主要自然分布在赣、浙、闽三省交界处海拔600 ~1 400 m 的山地[2-3]。作为南方丘陵山地重要的油茶主栽种之一[4],浙江红花油茶(2n=30)在山茶属诸多物种中其进化较为原始[5],其生物学特点、生态习性与普通油茶C.oleifera(6n=90)有较为明显的区别,其花期为2—3月而果熟期为9—10月,且其生态适应性较强,其被引种于低海拔地区亦能正常开花结实[6]。浙江红花油茶的籽仁含油率普遍高于普通油茶[7],籽仁油中脂肪酸的组成以油酸为主[8],且其油质优于广宁红花油茶C.semiserrata与腾冲红花油茶C.reticulata[9]。浙江红花油茶目前国内尚无良种,其资源分布以实生繁殖为主,因而其性状分离严重[10],良种选育问题亟待解决。

植物种子的含油率和脂肪酸组成与含量都是决定植物油脂的营养价值及用途的重要因素[11]。油用性状是油茶树种相对稳定的经济性状,对其籽仁含油率及脂肪酸的组成特征进行分析与评价,可为油茶品质育种提供重要的技术参数。目前针对普通油茶[12]、高州油茶C.gauchowensis[13]、腾冲红花油茶[14]等油茶主栽种中的相关研究已有报道。近年来,随着浙江红花油茶油用价值逐渐被世人所知,有关其油脂性状的研究报道也随之增多,但在现有的研究报道中仅见王开良等[8]比较分析了浙江丽水与金华等6 个产地不同单株的浙江红花油茶脂肪酸组成变异情况,而其他方面的研究还不够系统与全面[15-17]。鉴于此,本研究在对浙江红花油茶分布区进行全面调查的基础之上,在其主产区优势林分中进行了抽样调查,采用索氏提取法和气相色谱分析法,对其籽仁含油率和主要脂肪酸组分与含量进行了测定,并运用统计学方法对各产区的含油率及主要脂肪酸组分含量的变异特征进行了比较分析,以期为后续浙江红花油茶的良种选育提供基础数据与科学依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料收集

125 个供试样株均选自浙江红花油茶主产区,其产地分别来自福建(霞浦、武夷山)、浙江(开化)、江西(德兴、婺源、乐平,其中江西乐平为江西德兴种源人工林分),林分的林龄均在15 a 以上,结实优良,产量相对稳定。各产地的取样数、地理生态因子、立地条件及林分状况见表1。生态因子包括年均温、平均湿度与平均降水量,同时统计了浙江红花油茶果实发育3 个关键时期(3月挂果初期、6月果实发育中期、9月果实成熟期)的平均气温。各产地随机选择结实表现较好的单株作为试验样本,按样本所在林分的大小,随机取样株10 株以上,共取样本125 份。按单株取样,每个样株各取成熟茶果20 个,将其茶籽自然晾干后以备用。

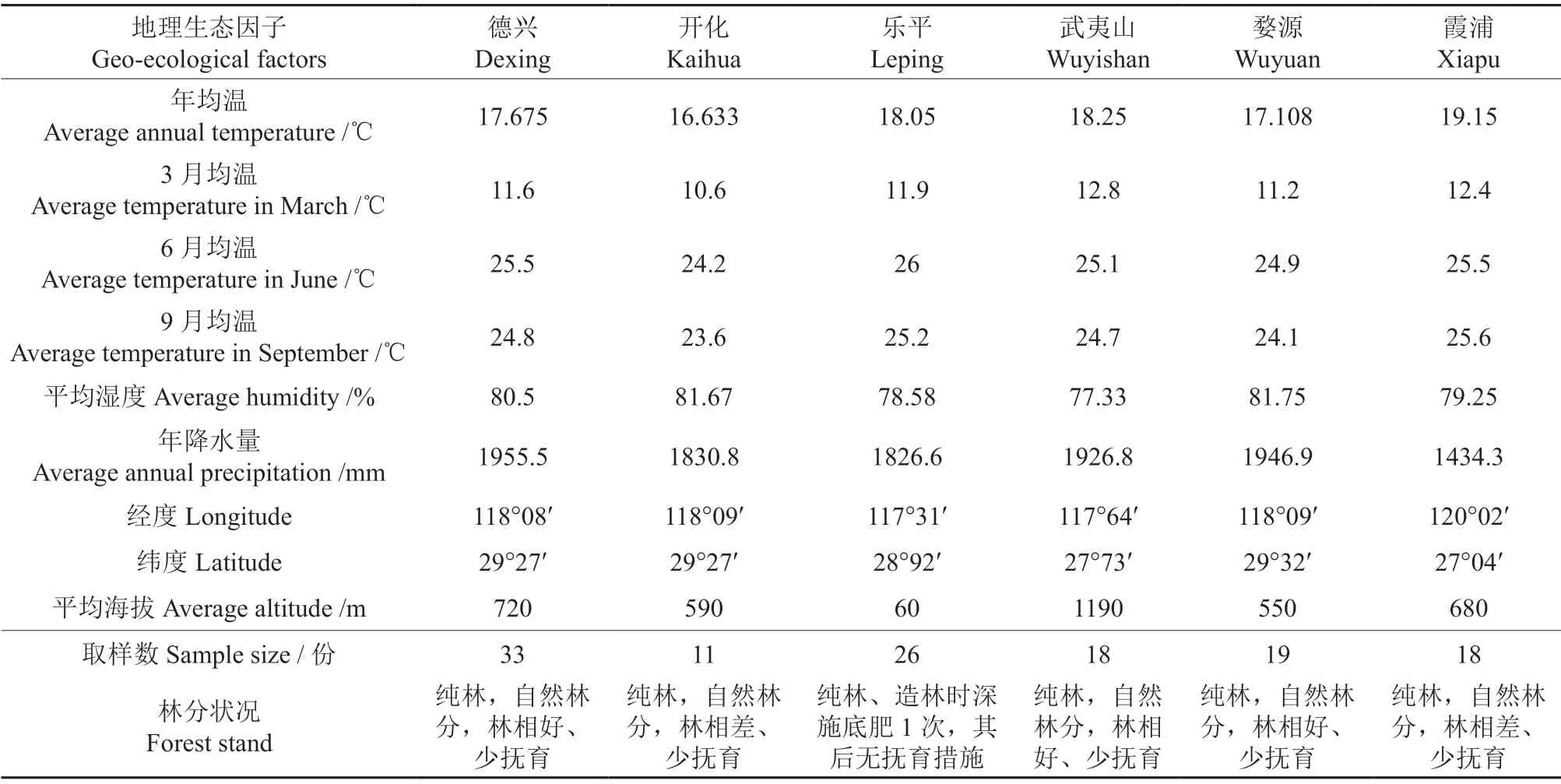

表1 产地及其地理生态因子Table1 Producing areas and geographical factors,ecological factors

1.2 试验方法

1.2.1 籽油的提取与籽仁含油率的折算

将茶籽烘干后去皮,再将籽仁研磨成粉末。采用索氏提取法[18]提取干籽仁油。精密称取2 ~5 g油茶籽仁粉末,装入滤纸筒中,将滤纸筒放入提取管内,连接圆底烧瓶和冷凝管,从冷凝管上端加入石油醚约100 mL,在85 ℃水浴锅中加热回流6 ~8 h,取出滤纸筒,取下圆底烧瓶,回收石油醚。将滤纸筒和圆底烧瓶在100 ~105 ℃的烘箱中烘干2 h,直至前后2 次质量差不超过0.001 0 g 为止。对应样品的籽仁含油率按如下公式折算:

ω=m1/m0×100%。

式中:m1表示油的质量(g);m0表示所称取油茶干籽仁的质量(g)。

1.2.2 脂肪酸组成及其含量的测定

参照优化后的国家标准[19]中的方法进行籽油样品的甲酯化处理,优化后的具体流程如下:称取油样约0.06 g 置于10 mL 的比色管中,加入异辛烷4 mL,混匀,然后加入1 mol/L 的KOH/CH3OH溶液200 μL,剧烈振荡30 s,静置30 min,再加入NaHSO4约1 g,中和KOH/CH3OH 溶液,剧烈振荡30 s,静置30 min 后转移至进样瓶中以待测。

采用气相色谱法测定脂肪酸的组成,采用Zhong 等[20]的方法进行调整。采用GC2010-Plus气相色谱仪(日本岛津)进行检测。色谱条件:色谱柱为CD-2560(100 m×0.25 mm×0.2 μm),检测器为FID(氢火焰检测器),检测器温度为260 ℃,进样口温度为250 ℃,载气流速为1.0 mL/min,分流比为30∶1。程序升温:140 ℃(保留5 min)→4 ℃/min →240 ℃(保留30 min)。每组试验设计3 次重复,每次重复测定2 次,统计平均值。

1.3 数据统计与分析

各脂肪酸组分的相对含量,采用峰面积归一法进行处理。采用Microsoft Excel 进行基本数据分析,各指标值的计算公式分别如下:

变异系数(CV)=标准差/平均值×100;

极差值(R)=最大值(Rmax)-最小值(Rmin)。

采用SPSS 22.0 数据处理系统进行Duncan 多重比较、相关性及巢式方差等分析。

2 结果与分析

2.1 浙江红花油茶籽仁含油率的总体特征

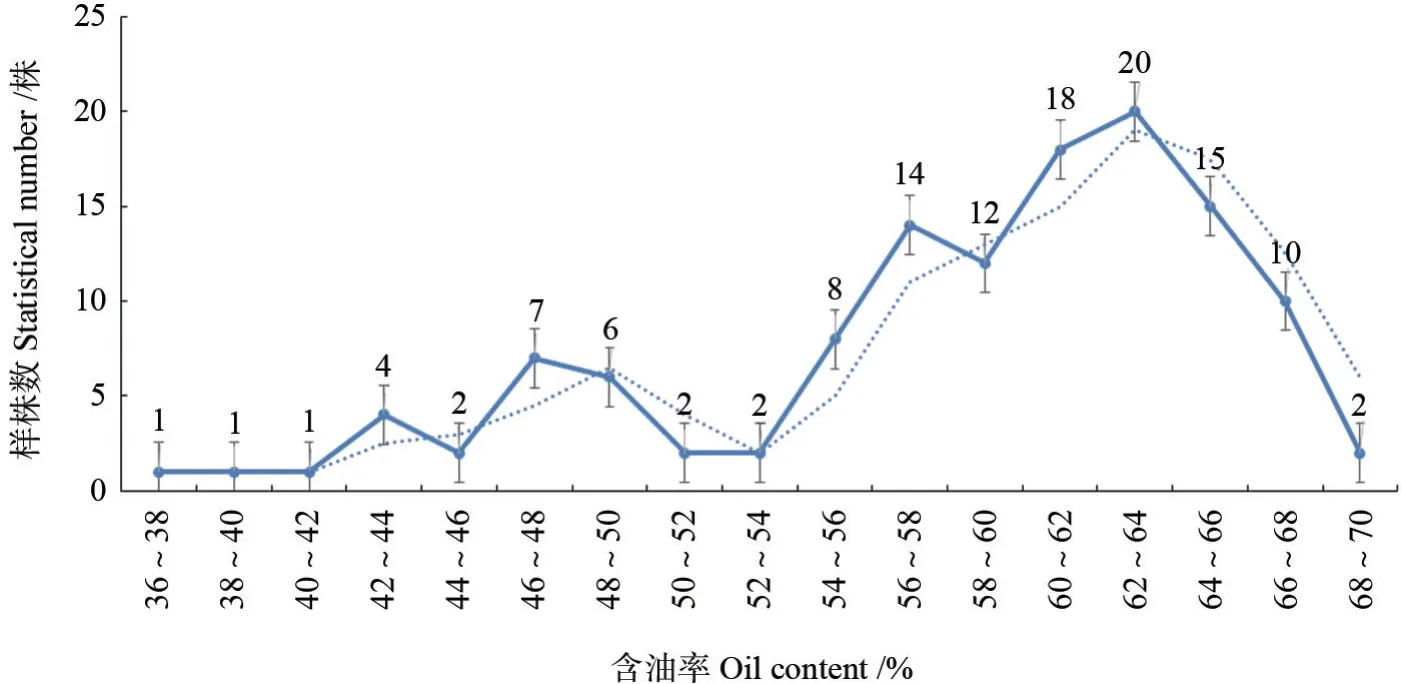

以索氏提取法成功提取获得了6 个产地的125 份浙江红花油茶籽油。所得籽油为淡黄色或无色液体,各样本含油率的总体分布情况如图1所示。图1显示,供试样株总平均干籽仁含油率为58.46%。含油率在40%以下的单株有2 个,含油率为40%~50%的单株有20 个,含油率为50%~60%的单株有38 个,含油率在60%以上的单株有65 个。籽仁含油率在60%以上的样株数占对应产地样株总数50%以上的产地有福建武夷山(88.9%)、福建霞浦(66.7%)、浙江开化(63.6%)、江西乐平(50%)。各个产地中,含油率最低的单株是德兴编号为DXY-1 的单株,其含油率仅为37.15%;含油率最高的单株是武夷山编号为WYS-19 的单株,其含油率为69.14%;大部分样品的含油率集中为55%~65%,这部分样品数占样品总数的64.89%。不同产地浙江红花油茶平均籽仁含油率从大到小依次为福建武夷山、福建霞浦、浙江开化、江西德兴、江西乐平和江西婺源。

图1 浙江红花油茶籽仁含油率的总体分布情况Fig.1 Total distribution graph of kernel oil content of C.chekiangoleosa

2.2 浙江红花油茶主要脂肪酸的组成特征

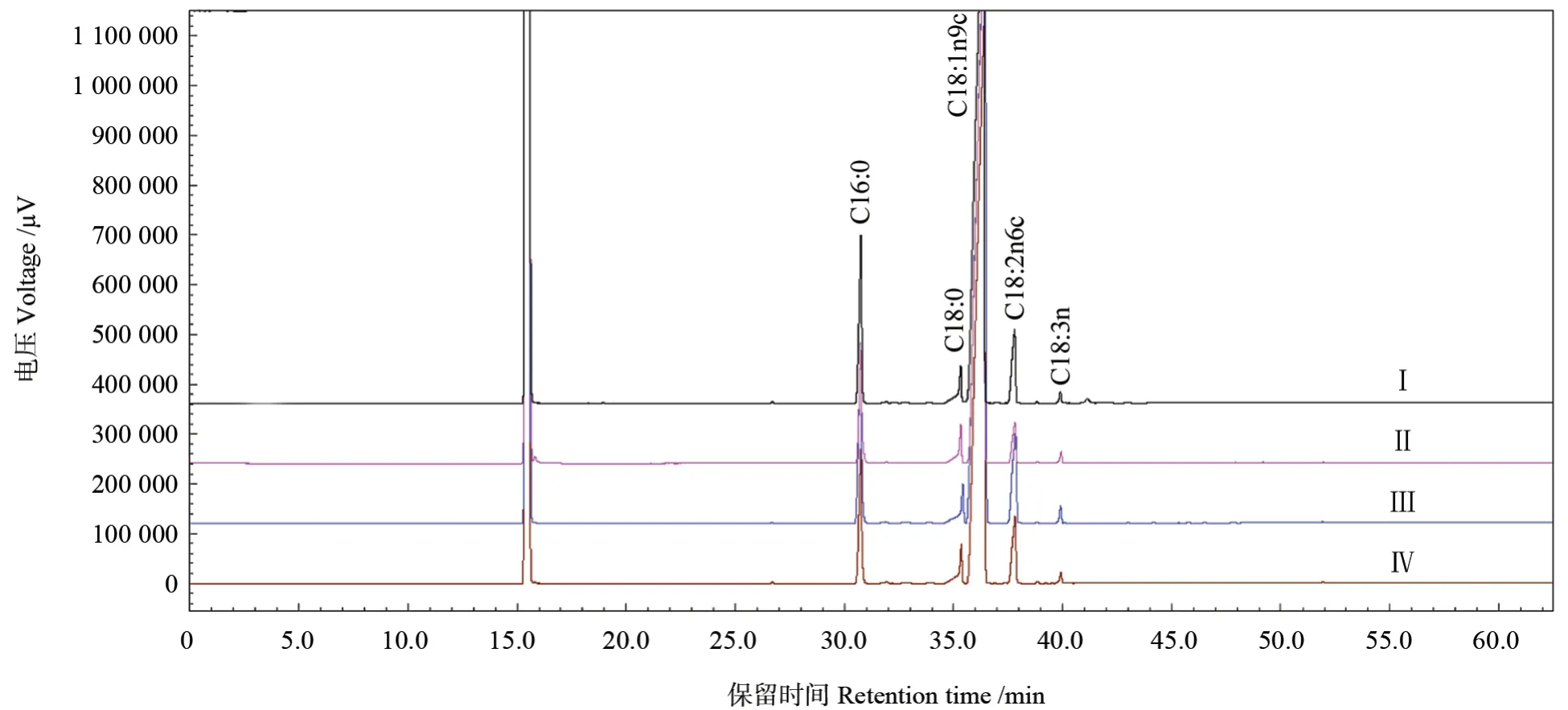

采用气相色谱法对浙江红花油茶的脂肪酸进行了数据采集,并与脂肪酸标准品进行了比较。依据标准品谱图比对结果,从茶油样品谱图中检测出的脂肪酸共有15 种,其分别为丁酸、豆蔻酸、棕榈酸、棕榈油酸、十七碳酸、顺-10-十七碳烯酸、硬脂酸、油酸、亚油酸、花生酸、花生烯酸、α-亚麻酸、木蜡酸、木蜡烯酸和二十二碳六烯酸。不同产地间浙江红花油茶主要脂肪酸组成存在一定的差异,但总体上看均以棕榈酸(C16:0)、硬脂酸(C18:0)、油酸(C18:1n9c)、亚油酸(C18:2n6c)和亚麻酸(C18:3n6)为主,检测结果如图2所示。其中,棕榈酸、硬脂酸、油酸、亚油酸、亚麻酸的质量分数均值分别为8.37%、2.79%、80.89%、5.88%、0.37%,总的脂肪酸质量分数均值为98.31%。试验中未检出花生四烯酸,也未检出对人体有害的反式脂肪酸和芥酸。

图2 不同产地浙江红花油茶部分样品的脂肪酸谱图Fig.2 The partial samples spectrum of different habitats fatty acid from C.chekiangoleosa

2.3 浙江红花油茶各项油用性状指标间的相关性分析

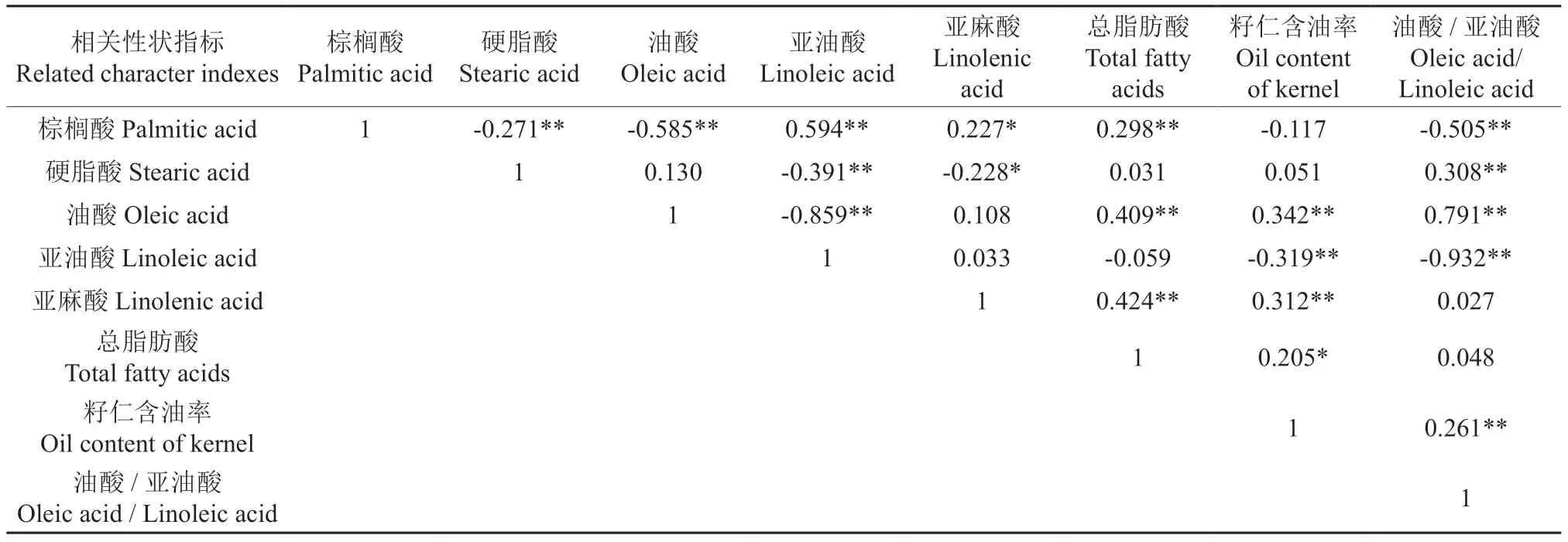

浙江红花油茶各项油用性状指标间的相关性分析结果见表2。表2显示,含油率与油酸、亚麻酸、总脂肪酸间呈显著或极显著正相关,其相关系数分别为0.342、0.312、0.205,而含油率与亚油酸间却呈极显著负相关;总脂肪酸与棕榈酸、油酸、亚麻酸间均呈极显著正相关,其相关系数分别为0.298、0.409、0.424;属于饱和脂肪酸的棕榈酸与硬脂酸间呈极显著负相关,而属于不饱和脂肪酸的油酸与亚油酸间亦呈极显著负相关,其相关系数达到-0.859;根据油酸和亚油酸的含量、油酸与亚油酸质量分数的比值的相关分析结果亦可验证油酸和亚油酸的正负相关性(油酸及其与亚油酸质量分数的比值呈现明显的正相关,亚油酸及其与油酸质量分数的比值呈现显著的负相关)。

表2 浙江红花油茶各项油用性状指标间的相关性分析结果†Table2 Correlation analysis of oil properties for C.chekiangoleosa

2.4 不同产地浙江红花油茶油用性状的比较分析

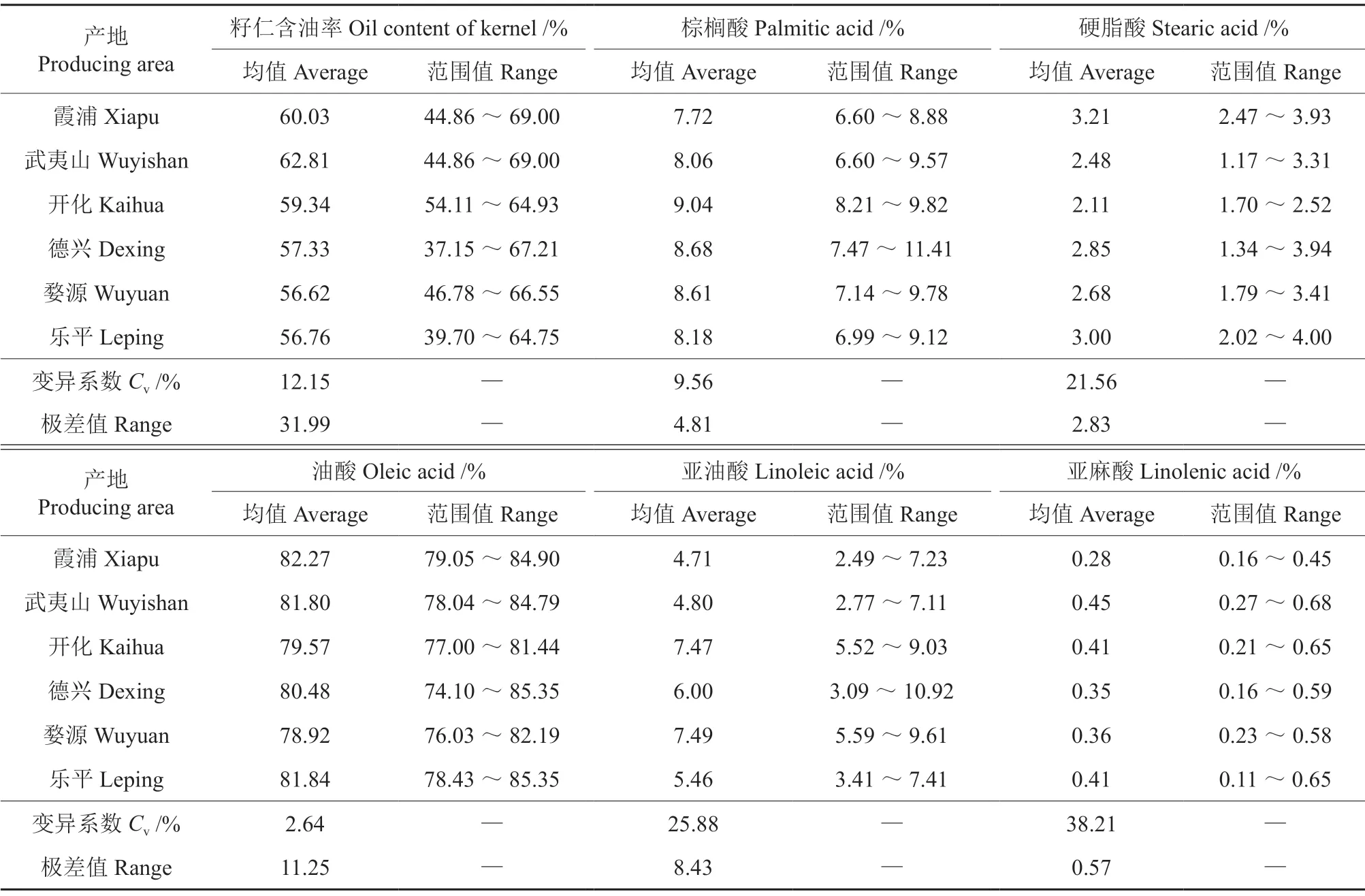

6 个产地125 份供试样株的籽仁含油率和脂肪酸主要组分的质量分数均值及分布范围值见表3。由表3可知,不同产地间脂肪酸主要组分的质量分数极差值由大到小依次为油酸、亚油酸、棕榈酸、硬脂酸和亚麻酸。不同产地间浙江红花油茶主要脂肪酸组成存在一定的差异,其中硬脂酸、亚油酸和亚麻酸的变异系数均相对较大,油酸含量最高而其变异系数却最小(2.64),这一结果显示出浙江红花油茶油酸含量高且相对较为稳定的特性。在所有的供试样本中,油酸含量大于81%的样株共计65 株,占样株总数的52%。按产地统计,福建霞浦有14 株,占该产地样株数的78%,占所有供试样株数的11.2%;江西乐平有19 株,占该产地样株数的73%,占所有供试样株数的15.2%;福建武夷山有12 株,占该产地样株数的67%,占所有供试样株数的9.6%;江西德兴有13 株,占该产地样株数的39.4%,占所有供试样株数的10.4%;浙江开化有4 株,占该产地样株数的36.4%,占所有供试样株数的3.2%;江西婺源有3 株,占该产地样株数的16%,占所有供试样株数的2.4%。

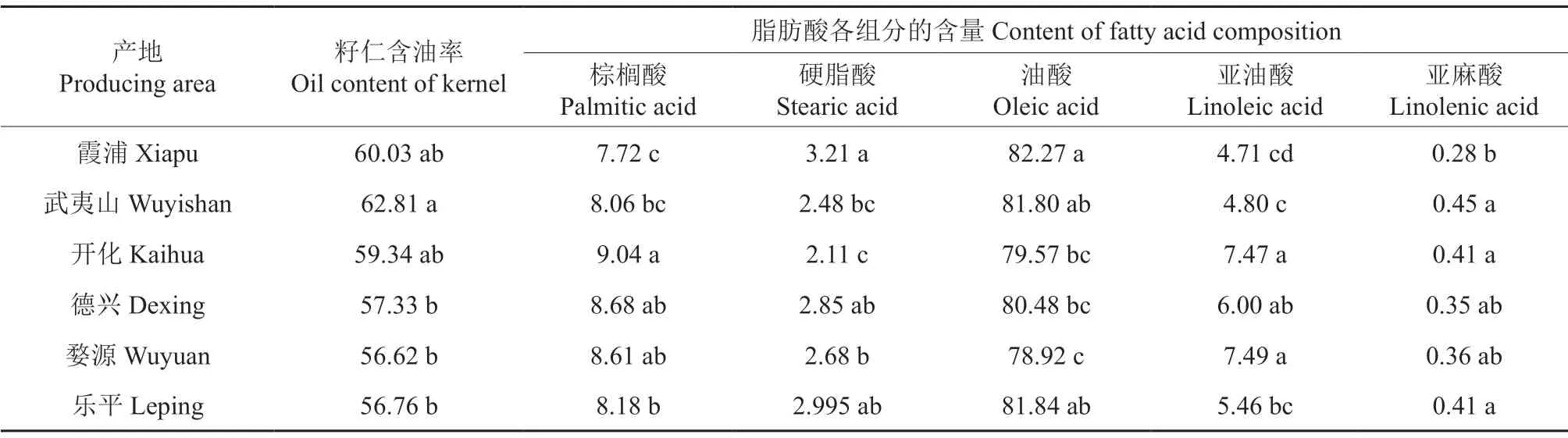

对各个产地的籽仁含油率及脂肪酸各组分的含量进行了Duncan 多重比较,结果见表4。表4显示,取自江西3 个产地的供试样本其含油率的差异不明显。在江西德兴和江西婺源之间棕榈酸的含量差异不明显,而在其余产地之间其含量差异却显著;在江西德兴的自然林分和人工林分之间硬脂酸的含量差异不明显,而在其余产地之间其含量差异却明显;在福建武夷山与江西乐平之间油酸含量差异不明显,而在其余产地之间其含量差异却显著;在浙江开化和江西婺源之间亚油酸的含量差异不明显,而在其余产地之间其含量差异却显著;在福建武夷山、浙江开化和江西乐平之间亚麻酸的含量差异不明显,在江西德兴和江西婺源之间其含量差异也不明显,而在其余产地之间其含量差异却极显著。

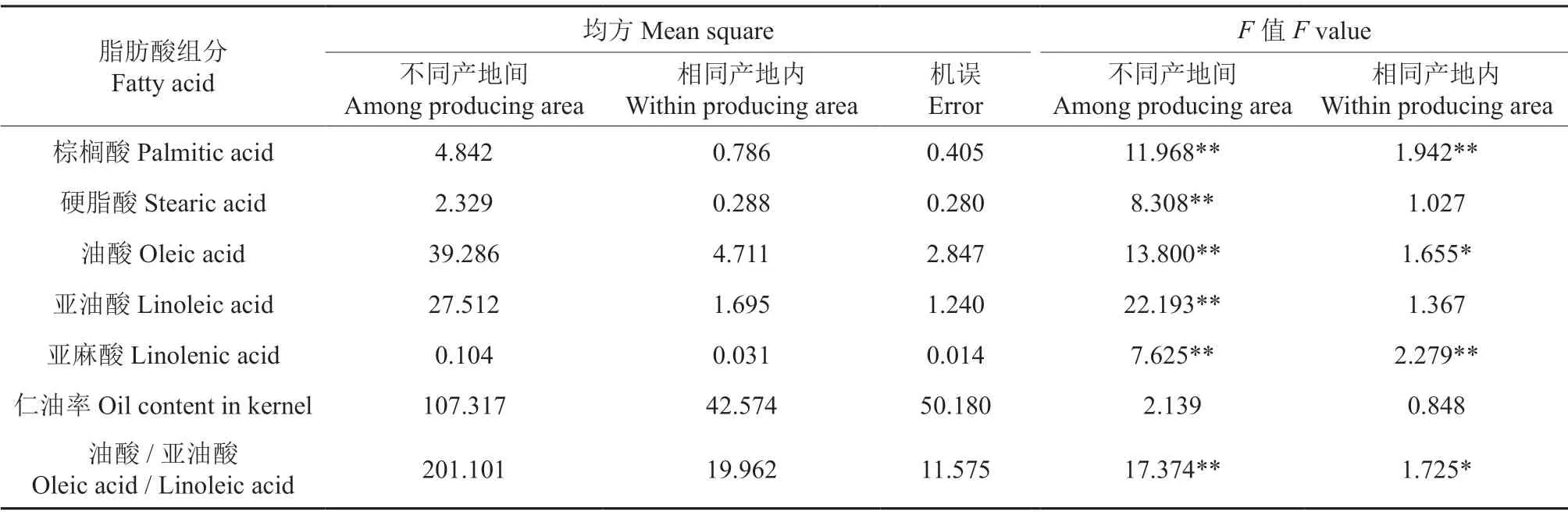

采用巢式方差分析法对6 个产地的浙江红花茶油籽仁含油率和脂肪酸各组分含量在不同产地间和相同产地内两个层次上的差异显著性进行了比较和评价,结果见表5。表5表明,浙江红花油茶籽仁含油率在不同产地间与相同产地内的差异均不显著;在不同产地间,各主要脂肪酸组分含量及油酸/亚油酸之值均呈现出极显著的差异水平,尤其是亚油酸的变异最大;而在相同产地内,棕榈酸、亚麻酸均存在极显著性变异,油酸含量与油酸/亚油酸之值均存在显著性差异,而其余脂肪酸组分的差异均不显著。

表3 浙江红花油茶籽仁含油率和脂肪酸主要组分的质量分数均值及分布范围Table3 The averaged value and range of kernel oil content and fatty acid composition of C.chekiangoleosa

表4 浙江红花油茶籽仁含油率及主要脂肪酸组分含量的Duncan 多重比较结果†Table4 Duncan multiple comparisons of kernel oil content and fatty acid content in different producing areas for C.chekiangoleosa %

表5 浙江红花茶油籽仁含油率和脂肪酸各组分含量的巢式方差分析结果Table5 The nested analysis of variance of kernel oil content and fatty acid content in different places for C.chekiangoleosa

2.5 浙江红花油茶油用性状与地理生态因子相关分析

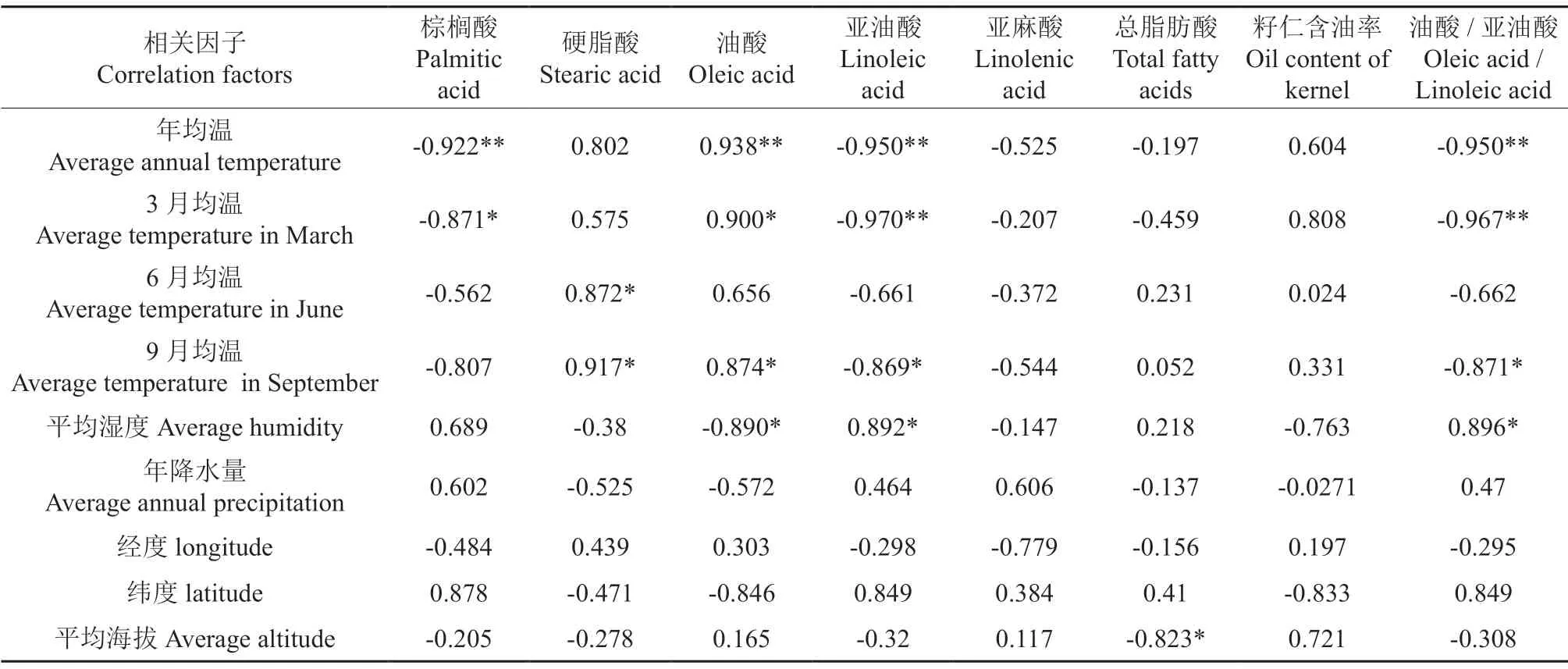

浙江红花油茶籽仁含油率与主要脂肪酸组分含量和各地理生态因子之间的相关性分析结果见表6。表6显示,籽仁含油率受地理生态因子影响程度的差异未达到显著水平;除温度与湿度外的各个地理生态因子对浙江红花油茶脂肪酸组成及变异的影响均不明显。总体来看,温度与湿度的差异是引起脂肪酸组成发生变化的主要影响因素。全年平均湿度与油酸含量间呈显著负相关,与亚油酸含量间却呈显著正相关关系;而年均温与此两种脂肪酸组分的相关关系恰恰相反,且均呈极显著相关性。同时,统计数据表明,从结实初期(3月份)至果实成熟期(9月份)的月均温与油酸含量间呈正相关,而与亚油酸含量间呈负相关,且3月与9月的月均温与油酸含量间均呈显著正相关;这是因为油酸在种子中的存在形式较为稳定[6],较高的温度有利于种子中油酸的积累。此外,统计数据还表明,不同产地的浙江红花油茶其总脂肪酸含量与海拔高度差异呈一定的负相关,但总体上看,海拔差异对油用性状的影响无明显差异。

表6 浙江红花油茶油脂性状指标与地理生态因子间的相关性分析结果Table6 Correlation analysis between oil properties and geographical factors,ecological factors for C.chekiangoleosa

3 讨论与结论

油脂品质指标定量分析与评价能为油茶品质育种提供重要的理论依据[21]。浙江红花油茶目前还处于野生或实生繁育状态,作为优质木本食用油料树种,对其开发与利用仍处于起步阶段。因此,分析浙江红花油茶油用性状的变异规律,可为其高品质优良单株的选择提供基本数据参考。本研究分析了江西、浙江、福建省主产区内浙江红花油茶油用性状的变异规律,所研究的林分既有高海拔的自然林分(如福建武夷山),亦有低海拔的人工林分(如江西乐平),试验取样基本能反映南方主产区现有浙江红花油茶林分的油脂品质现状。浙江红花油茶籽仁含油率(37.15%~69.14%)总体存在较大差异,总平均含油率为58.46%,标准偏差为7.10%,其中含油率大于60%的单株数占供试样株总数的52%。

研究结果表明,浙江红花油茶籽仁油中脂肪酸的组分主要为棕榈酸、硬脂酸、油酸、亚油酸、亚麻酸,其含量占脂肪酸总含量的98%以上,油脂测定中未检出花生四烯酸,这与前人的研究结果[8]一致。籽仁油中属于不饱和脂肪酸的油酸与亚油酸在总脂肪酸中所占比例最大,尤其是油酸,在各脂肪酸组分中其含量最高,这与王开良等[8]的研究结论一致,这一研究结果表明了高油酸特性是浙江红花油茶油脂的普遍特点。油酸含量的高低是茶油品质优劣的重要评价指标之一[22],何方等[23]认为,油酸含量为81%~84%的茶油可以用作品质优良的化妆品及保健品用油。对不同产地的浙江红花油茶的油酸检测结果显示,油酸含量大于81%的样株数占供试样株总数的52%,这一结果表明,浙江红花油茶可以用作高品质的保健用油。浙江红花油茶油脂中脂肪酸各组分在其个体间均存在一定的变异,其中不同产地的油酸变异系数最小(2.64),但其极差值(11.25)在脂肪酸各组分中却是最大的。而现有研究结果表明,油茶品质与产量间无明显的相关性[24],同时油酸在种子发育不同时期相对稳定[6],表明油酸可以作为浙江红花油茶品质育种的重要指标。此外,与腾冲红花油茶[14]不同,浙江红花油茶油脂中油酸与亚油酸间呈显著负相关关系,这一结果与普通油茶的同类研究结果[12]一致。

综合分析籽仁含油率及脂肪酸组分的测定结果可知,不同产地间浙江红花油茶油脂性状表现出一定的差异性,产地为福建武夷山、福建霞浦的表现均优异,而产地为乐平的所研究的唯一人工林分的表现也较为突出且优于产地为德兴的。巢式方差分析结果显示,浙江红花油茶脂肪酸各组分在不同产地间的差异极显著,这种差异一方面来自遗传,另一方面亦可能受不同生态环境的影响。油用性状与不同产地的地理生态因子间的相关分析结果显示,籽仁含油率受地理生态因子的影响差异不显著;年均温与年平均湿度对浙江红花油茶籽仁油中脂肪酸组成的影响均较大,年平均湿度与油酸含量间呈负相关,而年均温与油酸含量间呈正相关,同时果实形成初期至果实成熟期的月均温与油酸含量间呈正相关。因此认为,较高的温度及较低的湿度有利于浙江红花油茶籽仁中油酸的累积。相关性分析结果还显示,不同产地浙江红花油茶脂肪酸总含量与产地的海拔高度间呈一定的负相关关系,同时取样于较低海拔的江西乐平的浙江红花油茶人工林分的样株中高含油率的单株数量较多,由此结果可以初步推断,在将自然生境为高海拔的浙江红花油茶向低海拔地区引种的过程中,其正常结实与油品质性状均不会受到影响,但低海拔生境可能会引起其籽仁发育中油脂的转化效率出现差异,因此,本研究还存在一定的局限性,有待今后通过分子育种手段调控油酸和亚油酸的比例来实现浙江红花油茶油脂的有效转化,同时可以参考目前选育出来的油茶良种其种仁含油率达45%以上的这一标准[25],以制定出符合浙江红花油茶油用特点的选优标准。