数字人文知识生产的属性和分析框架

——基于曼海姆知识社会学的考察

2020-09-29周建新谭富强

周建新 谭富强

内容提要 数字人文具备跨越学科与组织边界以及挑战传统人文学科中以科研机构为中心的知识生产特征,因而以曼海姆的知识社会学为理论基础探寻数字人文知识生产的基本特征,并力图建构起数字人文知识生产理论便成为可能。当下,数字人文知识生产已具备相当规模,但其知识生产的属性特征却尚待考察。鉴于此,以曼海姆的知识社会学为研究视角,搭建以“知识生产环境性”“知识生产多样性”“知识生产迭代性”“知识生产联动性”为主要视角的分析框架,以“三个环节两次关联”为主要逻辑,力图廓清数字人文知识生产的基本特征。数字人文知识生产不仅具备知识生产的过程性特征,而且拥有发展理论的基础框架,但目前因其认识论根基薄弱,其生产知识的能力较为有限。

自互联网时代开启后,以数字技术为代表的信息技术在作用于工业进步、经济发展以及文化传播等领域时产生了诸多叠加效应,其迭代能力达到了前所未有的高度。在此背景下,数字人文应运而生,其以计算机技术与人文社科的特色交叉进而形成新研究领域,具备典型的文理交叉特色。①其源头可追溯至20世纪中叶的语料库检索,发展过程中凸显了文本规范、人文学术以及数字文本等创新范式,伴随着研究领域以及学科的不断拓展与延伸,当下的数字人文已具备计算工具与文化研究交叉特色,②研究范式逐步成熟,取得了丰富的成果。然而,尽管数字人文的相关研究已发展多年,其研究领域也多集中于图书馆与数字人文③、文学与数字人文④、档案资源⑤与数字人文⑥等热门领域,但以认知哲学尤其是以知识社会学为主要视角介入数字人文的相关研究却尚未开启。关于知识社会学视角下的数字人文内涵与外延特征、知识增长模式等一系列问题都尚待论证;关于如何加深对数字人文的认知,以及数字人文延伸领域界定等诸多问题都需要依靠基于认知哲学的数字人文研究成果提供支撑。由此可看出,加强数字人文的认知研究,可从基础认知角度明确数字人文概念、梳理数字人文发展历程、推演数字人文发展态势,进而明确数字人文的理论主体性、范式独特性、机制创新性,最终明确出数字人文的本土化与国际化、交叉性与包容性、科学性与创新性等诸多特征。⑦明确上述问题可帮助解决中国数字人文发展的语境与特殊文本、辩证看待数字与人文的关系、重技术轻学术的倾向等诸多问题⑧,对最终形成中国数字人文学理建构大有裨益。

综上所述,尽管当下我国数字人文研究进行得如火如荼,但其研究主要集中于对数字人文的数字技术应用探讨,缺乏学科基础性研究,导致该领域后续研究缺乏动能,出现研究开始停滞不前、徘徊于数字人文对文本的应用等状况。基于此,本文将通过解读曼海姆知识社会学,搭建以“知识发展环境性”“知识发展动态性”“知识发展群体性”“知识发展互动性”为主要视角的分析框架,力图从知识社会学角度廓清数字人文知识生产的基本特征,在增强数字人文知识生产属性认知的同时,也希望开启数字人文与知识增长的研究范式。

曼海姆关于知识生产的理论思想

知识社会学是对知识进行社会学考察的一门学科,它将知识与社会互动关系作为主要考察对象,将社会对知识的影响与作用作为主要研究问题。该概念最早由德国哲学家舍勒提出,经由卡尔·曼海姆对之进行了系统研究后,其才真正成为一门独立学科。⑨

曼海姆将知识社会学的研究对象定义为知识,主要考察的是知识如何受到社会制约,以及社会因素在知识的形成和发展阶段如何嵌入其中的。他说:“知识社会学是社会学一个最年轻的分支;作为一种理论,它致力于分析知识与存在的关系,作为一种历史学—社会学研究,它试图在人类思想发展过程中追溯这种关系所具有的表现形式。”⑩据此理解,曼海姆的知识社会学将社会与存在的关系凝聚于特定对象——知识上,并着重从历史学—社会学角度去考察知识生产过程中社会环境的嵌入性特征。由此引出知识社会学的两个主要特征:一是知识社会学强调思想(原著中将知识也理解为思想)的社会性。明确知识社会学并非从孤立的个体出发来研究知识,而是基于更为宏观的社会历史环境中的个体来研究知识。他认为知识的本意并不始于单一个体或单一个体的思想,更不是基于单一个体的开端后依据哲学家的方式驶向“思想本身”,而是恰好相反,知识社会学应致力于理解处于历史环境具体背景下的思想。曼海姆认为,纯粹的个人思想并不存在,一个思想的产生与发展并非由个人决定,而是由社会决定。他说,因为个人生活于社会之中,个人所在的群体、社会地位、民族传统、时代背景、生活经历等诸多社会性因素都能够影响与制约其思想活动和思想成果。“即使是最孤独的思想家也不是通过离散的知觉,而是在一个更广泛的、以某种方式影响其生活的思想设计的基础上来思考的。而且这个属于他自己的设计,总是一个远远超出其自身的集体设计的一部分。”个人思想的社会性特征还表现为它对人格的社会性强调,曼海姆认为,人格的发展并非一个内在发展的过程,因为正如大家所观察到的那样,某些特征是对某个艰难环境的反应。在曼海姆看来,社会环境对人格的塑造具有相当的重要性,环境经历与性格复杂程度呈现为正比例关系。二是知识社会学强调思想同行动的关联性。“知识社会学的第二个特征在于它不把具体存在着的思想方式从集体行动的环境环境分离,在理智意义上,我们是通过这样的环境才首次认知世界的。”因此,在观测人的知识生产时,一方面要看到人具备群体性,且具备行动人的特征。个人之于群体,并非作为孤立个体而仅存生理学意义上的人,相反,个体在被组织化的群体中彼此行动,在行动过程中,他们的思考也会彼此牵制和影响,这些由个体联合而成的群体,会依据其所属的群体特征与处境而奋力改变周围的自然世界和社会世界,或者试图努力在既定条件下保持世界的现状。

曼海姆通过对知识社会学的定义,进而明确了知识社会学的关键概念——视角。他将视角视为思想的本质,对任何思想的分析其本质就是对其视角的分析,把握了某种思想的视角也就把握了该思想的本质。因此,曼海姆着重分析了视角不同的表现:一是视角不同对统一概念的理解就会不同。他以自由概念举例,认为不同社会派别的人都使用自由概念,但在对自由的理解上却大相径庭。传统保守主义者将自由理解为各个等级依据自身的特权生活的权利,而浪漫保守主义者与新教派运动提倡者将自由理解为个人依据自身个性去生活的权利。通过相关论证,认为人们在使用概念时,该概念的角度与人们所属的群体利益导向相关,也就是说因群体利益导向不同,人们采取不同的视角,进而影响到他们对概念的理解。二是视角不同导致使用对立概念。曼海姆认为不同派别看问题的视角不同,导致对概念的理解不同,而一些相反派别则会使用彼此相反的概念。“对一定概念体系中的概念所进行的分析本身,能提供关于不同处境的各阶层的观点的最直接的探讨。”因此,预想理解相关阶层的立场,观测他们使用的概念是一条捷径。三是视角不同导致回避某些概念。在曼海姆看来,个体在回避某个概念时不仅表示他要回避与此概念相关的观点,而且也表明他不想讨论跟这个概念有关的问题,回避概念就是回避对自己不利的敏感问题。四是视角不同所用基本范畴的特点也不同。曼海姆认为,不同派别的思想家所使用的概念范畴不仅在含义上不尽相同,且这些范畴自身的特点也各有差异。他将概念范畴上的差异归结于概念使用者的社会境况与立场的不同。五是视角不同导致采用的思维模式不同。曼海姆认为,人们大脑中思考问题的模式就是思维模式,隶属于不同社会集团的人拥有不同的思维模式,每个明确的问题与答案都能够体现出相应的思维模式。六是视角不同对发展理论的态度不同。曼海姆承认思想受社会境况约束,直接证据来源于当某个理论发展到一定程度时,便会停留在一定的抽象阶段停滞不前。他指出:被社会地位制约的观察者,其眼界是有限的,其对自己的观察结果进行理论概括是无法超越他的眼界的更普遍的结论的。七是视角不同导致思想模式背后的本体论不同。曼海姆说,不同思想可以预设不同本体论,这是社会思想社会性的体现,这也说明“存在状况不仅影响思想的历史起源,还构成思想产品的核心部分,而且还使人们在思想产品的内容和形式中感知到它们”。

在曼海姆的知识社会学中,视角等同于思维方式,从特定视角出发看待问题,实际上就是以特定思维方式关照问题,反过来,对思想的分析就是对视角的分析,也是对思维方式的分析。正因如此,曼海姆知识社会学强调了与一般认知哲学不同的地方:重视社会环境对知识的影响。

知识社会学视角下数字人文知识生产的分析框架

(一)知识生产环境性视角

曼海姆认为知识社会学有两种研究类型,其中一个便是立足于社会存在,从多个角度揭示环境对知识形成的全方位影响。首先,他认为知识的形成和发展明显受到环境的影响,这主要表现在知识生产中环境对其的“嵌入性”,而且环境对知识的形式、内容以及主体经验与主体观察的范围与强度等方面都有影响。在曼海姆看来,环境总与人的行动、无意识动机以及预设前提等密切相关,“环境是会打上价值的以及无意识的意志性冲动的烙印的”。将思想从行为过程中抽离出来,就会歪曲最基本的事实。因而,要正确思想,就必须明确思想背后的环境、行动、无意识动机及预设前提等一系列内容。其次,环境通过“视角”去影响知识的概念定义、思维方式及其相关基本范畴。这一点在曼海姆对“自由”概念进行举例时能够得到较好体现。再次,环境对知识本体论的设定也有影响。环境对知识的重要影响莫过于对其本体论设定的干扰,本体论是一切知识与思想的坚实基础,它左右着知识的形成过程,影响着人们的思维方式。尽管本体论是一种客观性的“存在的存在”,但曼海姆认为若是对本体论未能给予足够充分的分析,人们会成为武断本体论的受害者,这源于许多本体论事实上并非真实的本体论,而是受到主体视角影响而主观设定的偶然本体论。

综上所述,曼海姆从社会环境角度考察知识的形成与发展等内容,可将其概括为知识生产的“社会环境性特征”。就数字人文的知识生产而言,其受制于社会环境的特征也十分明显:一是数字人文本身作为一种人类文化产品,它产生于人类发展的特殊阶段,有其坚实的社会环境基础,例如信息技术进步到一定程度以及人类文化文本积累到临界点等。二是数字人文中的知识生产也是研究者的视角之一,它是众多关于数字人文认知的视角之一,能够帮助人们加深对数字人文的认识,也能制约人们对数字人文的认识。因为但凡视角总有其缺陷,只有不断变换视角,明确视角不同带来的诸多表现,才能在理论上对数字人文加深认识。因此,“知识生产环境性”视角成为认识数字人文知识生产的必要视角之一。

(二)知识生产迭代性视角

曼海姆认为思维方式的形成与发展根植于社会文化,他说:“我们的文化发展是由那些全新接触到文化遗产的个体所完成的。”在此,曼海姆专门解释了“全新接触”这一概念,认为其是个人或群体接触和接近一个全新的文化环境的现象。他将全新接触分为两类:一是横向的全新接触,具体指的是社会横向流动,他以青年离开家庭或国家为例,认为青年的横向全新流动需要接触新的文化环境,在新环境里,青年的意识发生经验内容、精神和思想状态等方面的变化。二是纵向的全新接触,主要指在世代更替中的全新接触。世代更替概念是曼海姆知识社会学考察人类思想发展的重要概念。曼海姆认为,因世代不同,人们对世界的解释也不尽相同,每一代人都是世代更替的中转站,世代更替的存在使得人类精神生活充满活力。随着人类世代不断更迭,人类知识呈现出相当规模的增长景象。简言之,世代更替成就了知识生产与发展,而知识生产与发展也依赖于人类社会不断迭代。

以曼海姆知识社会学理论的“知识更替性”思想来观照数字人文的知识生产可以发现:首先,历史地看,数字人文知识生产属于典型的知识“世代更替”,通过推进计算机技术,产生新的数字人文环境,使相关学者产生“全新接触”,从而迫使数字人文研究者适应新环境,创造新知识。其次,横向地看,当人文领域学者来到数字人文领域,抑或是计算领域学者来到数字人文领域,实际上他们都要面临新文化环境,他们的意识都将发生相应变化,行为思想乃至精神状态都会产生适应性变化。

(三)知识生产多样性视角

曼海姆认为知识社会学需要认识论基础,但却不需要以那种单一的认识论作为基础,知识社会学需要的是一种动态、可以容纳多元知识理论的认知论基础。他认为这实际上要求我们发现能适用于更加多样化的思维方式的认知论基础。不仅如此,如果可能的话还需要去发现一种能涵盖一切(即我们在历史进程中成功地确立起来的)思维方式的理论基础。曼海姆已然看到以前认识论的薄弱之处,且已开始探寻相应的具备动态化的知识社会学的认识论基础,而其所探寻的“动态且能容纳多元知识理论”实际上是对多样化思维方式的吸收与容纳。

上述分析表明,曼海姆及其所确立的知识社会学学科一直都在探寻视角多样性,希望通过视角多样性来弥补某一时代居于主导地位的认识论所带来的弊端。数字人文知识生产作为文化生产的形式之一,从其发展历程看,各个时间内突出的相关主题有:数字人文的基础理论研究、数字人文技术及应用实践研究、数字人文基础设施建设研究、数字人文教育与服务研究等内容,这些阶段性研究主题既说明数字人文知识生产具备视角多样性,也表明在数字人文知识生产历程中,某一认识论在某一个时间段内占据着主导地位。如此便说明数字人文知识生产符合曼海姆知识社会学的预判,因而“知识生产多样性”也将是认识数字人文的基本视角之一。

(四)知识生产联动性视角

曼海姆指出,知识社会学既是理论也是一种研究方法,更是一种研究思想的方法。他提出,在方法方面知识社会学应该借鉴哲学与艺术史科学的成果,在这方面,它能够而且必须向哲学学科的精确程序的方法和结论学习,尤其是向与风格继承有关的艺术史中所使用的方法学习。曼海姆的知识社会学研究方法可概括为“三个环节两次关联”,实际上知识社会学研究是要在三个环节或层面建立联系。第一层面为个别思想,也叫具体思想或个别观点;第二层面为思维方式,包括个别思想中的视角,如思想风格、思想类型以及世界观等;第三层面为社会境况,指的是特定的社会团体及其社会环境,包括存在、社会存在、环境等。本质上,知识社会学研究方法是将第一层面关联到(或是归因于)第二层面,再将第二层面关联到(或是归因于)第三层面。

依据上述理念,不同观点源自于归结原因的方法不同,具体包含清楚地认知每种思想的视角,以及由此确立的视角与它作为其中一部分的思想潮流的关系,反过来看,思想潮流也必须追溯至决定其表征的社会因素。数字人文知识生产具备相当联动性,一方面它将数字人文学者的视角进行综合,另一方面它又提升了数字人文学者的思维模式,最终确立起具备相当知识生产能力的数字人文新境况。

多层联动视域下的数字人文特征

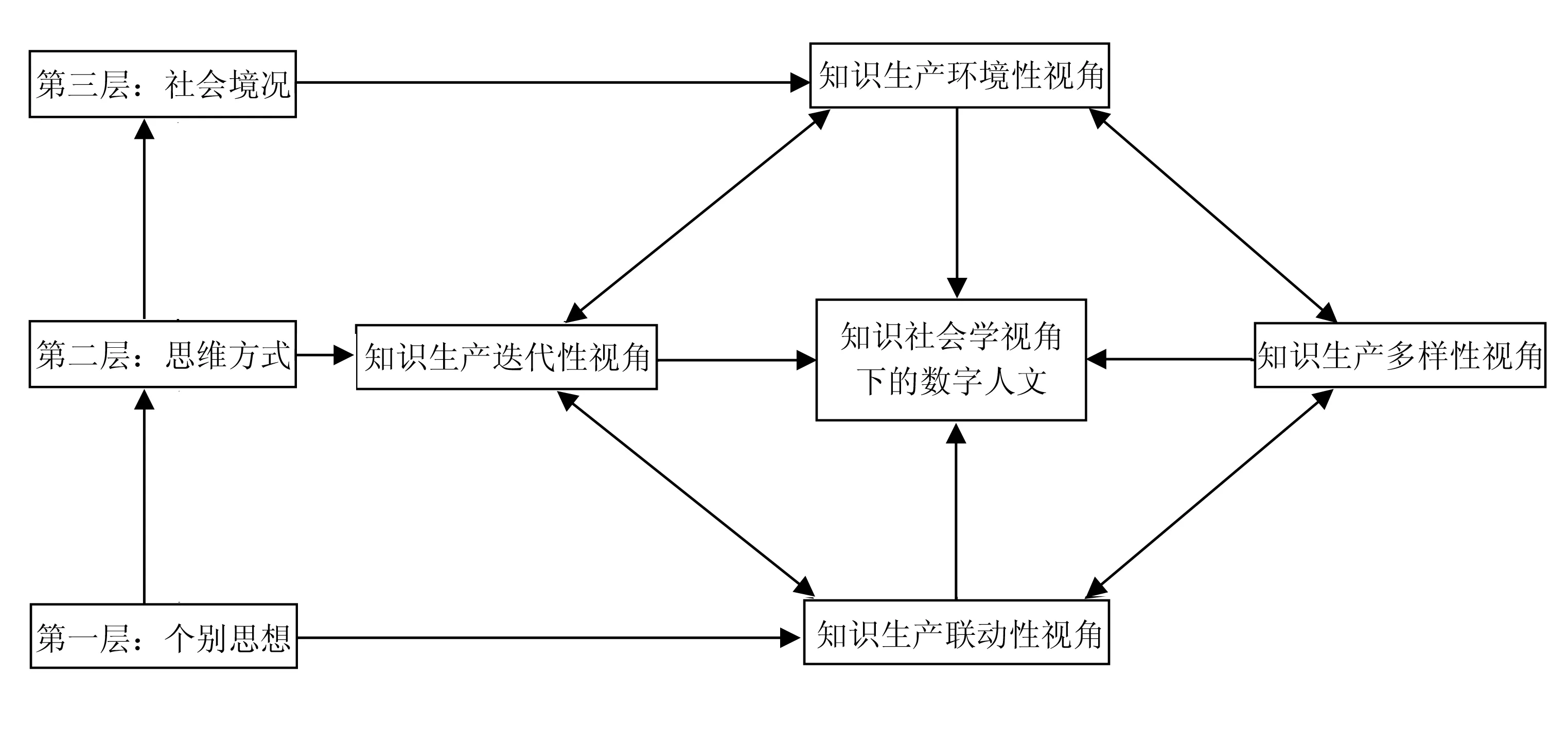

依据曼海姆对视角的认定,可发现不同视角下的数字人文特征各有差异,依据“三个环节两次联动”的认知上升逻辑,本研究将“知识生产联动性视角”认定为“个别思想”层面,其依据为知识生产联动性视角主要是指借鉴其他学科的视角或方法为主,处于认知方法的“搬运阶段”;将“知识生产多样性视角”与“知识生产迭代性视角”认定为“思维方式”层面,其依据为知识生产的迭代性与多样性已显现出明确的思想风格和类型,甚至能够展现出一定的世界观;将“知识生产环境性视角”认定为“社会境况”层面,其依据为知识生产的环境性特征主要源自于特定的社会团体以及社会环境在催生数字人文发展时展现出对社会境况的强大影响力。本研究将依据图1的逻辑分析框架阐述知识社会学视角下的数字人文特征。

图1 多层联动视域下的数字人文特征分析逻辑框架

(一)个别思想视角下的数字人文特征探析

知识社会学主要致力于处理知识(或称思想)与社会之间的关系问题,其重点在于发现知识本身是如何在社会各群体和社会层次之间及时分布以及社会如何调控这种知识分布过程。数字人文作为知识生产与传播的重要媒介,在受到历史条件限制的同时也以自身独特的知识生产方式为人类自身的进步提供智力支撑。曼海姆在《意识形态与乌托邦》中说:“本书关注的是人类事实上是如何进行思考的问题。”数字人文自诞生以来便备受关注,一方面,它将计算机技术与人文研究相结合,这在一定程度上推进了“新文科”的发展进程;另一方面,它也受到许多学者批判,即“关于数字人文的价值和方法之争”。然而,从个别思想视角出发,数字人文的本质呈现出知识生产联动属性。具体而言:

首先,个别思想视角下的数字人文知识生产的联动性本质为计算机技术推进知识生产。传统人文与数字化工具“联姻”,就当下学界所取得的研究成果而言,主要是计算机技术占据主导地位,而传统人文处于被动地位,二者比重与地位并不协调。尽管如此,数字化工具与传统人文的叠加态势已然越发明确,二者叠加所延伸出的知识生产路径、方式以及方法将打破传统人文的“世外桃源”,计算机技术不断向社会各个领域蔓延,也有助于“应用研究”反哺“基础研究”。目前,数字人文仍处于初级发展阶段,二者叠加仅能呈现出较为简单的多模态知识生产,能够明确的是,当下的数字人文是以将计算机技术应用至传统人文研究,从而增强传统人文研究的效率。随着数字人文的不断发展,计算机技术对传统人文研究的嵌入性也将得到“螺旋型”反思。狭义而言,计算机技术对传统人文研究的发展将会越发深入;广义而言,计算机技术本身就是人类知识发展到一定阶段的产物,其与传统人文研究相伴,以技术加快或刺激传统人文研究的知识生产模式将会得以确立,传统人文研究的数字化将被逐步认可。

其次,以计算机技术推进知识生产的本质在于跨学科联动。跨学科联动与曼海姆认为的知识社会学研究应借鉴其他学科的旨归较为吻合,简单而言,数字人文是将计算机技术与传统人文两大领域进行联动,然而细探之下会发现,传统人文是一个较为抽象的词汇,其下属类别众多,如档案、非遗等领域,每一领域与计算机技术叠加,将会释放呈指数幂增长的效能,而推动效能增长的直接源头便是跨学科联动。这也表明,处于知识社会学第一层面的个别思想能够通过知识生产的联动性印证数字人文的知识生产属性,在引入计算机技术后,传统人文的联动性得到增强,借助电子集成数据库,增强了资料检索效率以及“远读”效果,这与传统知识生产联动性质不尽相同,其效率与数据库的大小呈正比例关系。一言以蔽之,数字人文知识生产的联动性特征是以计算机技术为辅助工具的数字化联动,它以“远读”为主要表现形式,其效率与效果是传统人文研究不可比拟的,但其也存在相应缺陷。

综上所述,在个别思想层面的透射下,基于知识生产联动性视角中的数字人文知识生产具备“科技创造性”“学科联动性”两大特征。

(二)思维方式视角下的数字人文特征探析

知识社会学认为思维方式具备相当的社会性,这里的社会性具备两种含义,即社会性既有纵向特征也有横向特征。纵向而言,其以知识的代际叠加增长为主要特征,而横向的知识生产主要以知识的多样性生产为特征。可以明确的是,知识生产的代际叠加属性与多样性生产属性在一定程度上相互影响且互为因果,将思维方式置入人的各种形态之中,在对实际问题的处理过程中将自己的特征表现出来,不割裂思想产品与行动的联系。而数字人文的产生遵循了人类知识生产的诸多规律,具体而言:

首先,数字人文知识生产的迭代特征与该领域的发展历史息息相关。数字人文的概念源自于20世纪中期的人文计算,其最初着眼于文本资料的数字化以及计算机的语言表达,随后在相关研究者的不断努力下,研究对象扩展至语言、修辞、历史文献以及艺术等领域。研究对象的扩展,其本质即为该领域纵向发展进而拓展了数字人文概念的内涵与边界,人文问题与计算机技术、人文研究与媒介技术等主题的出现,是以最初文本资料的数字化为迭代基础发展而来。从纵向发展角度看,意大利学者罗伯托·布萨在《托马斯著作索引》中对数字人文的发展前景作了相关描述,其被公认为人文科学数字化的奠基者。2004年,《数字人文指南》中以“数字人文”概念替代“人文计算”,王晓光等人将数字人文视为数字化环境与数字化进程中对科研现存问题的回应与追问。由此可见,就数字人文本身而言,其所产生的知识在不断地促进学者对其本体进行认识,这种对于数字人文本体的认知在一定程度印证了文本与文本处理工具的开发已然不是当下数字人文知识迭代的主流,其所呈现出的知识迭代特征也将产生出更多的“距离体验”与“全新接触”。

其次,数字人文知识生产的多样性特征与当下多元化社会思潮有关。自工业化时代来临后,世界范围内思想多元性不断增强,一如曼海姆对现代思想多元化原因进行社会历史考察的结果显示,现代人之所以产生思想困境,这与他们对思想多元化感到困惑有重大关联。数字人文的产生背景亦是如此,其与生俱来的多元化融合思想注定了它的数字人文知识生产特征。从“历史—当下”的角度看,数字人文知识生产的多样性不仅体现在跨学研究视角上,也体现在文理思想的交融层面,更将人类思想的包容性予以具体化明确。数字人文知识的更替性表明,其知识生产的多样性在于学科之间不断地融合,以至于在一定程度上模糊了传统人文与计算机技术的边界,而这种模糊性正与当下社会的多元化思潮有关。可以说,是人类思想的多元化趋势鼓励了二者的兼容。此外,数字人文知识生产的多样性还表现在基于数字人文新文化环境,学者们的认知思想在更深层次的视角多样性来适应变化。

在思维方式层面的透射下,基于知识生产迭代性视角与多样性视角中的数字人文知识生产具备“历史迭代性”“社会文化性”两大特征。

(三)社会境况视角下的数字人文特征探析

曼海姆知识社会学的社会境况决定论明确了人类思想认知受制于社会历史环境以及生活状况的制约,即认知具有社会性。同样,数字人文作为人类历史特定发展阶段的产品,其诞生之初就受到社会环境认知制约,其核心内涵演变历程就是最好例证。数字人文知识生产的环境性特征主要表现在以下几个方面。

首先,数字人文的知识生产环境性特征源自于社会实践。20年前,数字文档的使用情况仅为个例,如今已极为平常,数字环境已被大众所接受。这种对“新文化环境”的接受离不开相应的社会实践,数字人文的知识生产亦是如此,当数字人文刚传入国内时,其所带来的全新文化环境使得一部分学者跃跃欲试,也使得另一部分学者担忧不已,这种未经社会实践的新事物总是会引起大众的兴趣。随后几年,由数字人文所带来的学术知识生产局面越发火热,众多学者投身其中,通过对数字人文的实践性研究,使大众逐步接受数字人文及其所带来的知识生产模式。

其次,数字人文的知识生产与社会环境密切相关。就数字人文自身的发展历程看,从人文计算到数字人文的概念嬗变,均与数字人文所处的不同时代及其社会环境关联密切。数字人文知识生产特征是认知数字人文众多维度的重要尺度之一,然而数字人文本身是人类的知识产品之一,它与生俱来地受到人类社会环境的制约,人类的知识生产条件不仅决定了数字人文是否被需要,也决定了数字人文的知识生产特征。社会环境中的认知水平、情感倾向、思维风格、文化传统以及社会心理等因素都可以对数字人文的知识生产起到制约或激励作用。数字人文知识生产从低级到高级、从简单到复杂、从不完善到完善都与相应的社会环境有关,社会环境一方面能够打破数字人文知识生产阻碍,如个体认知的狭隘与偏执、职业的隔离性等,另一方面也能够催生出有利于数字人文生产的因素,如社会环境对视野的开拓、社会环境对认知节奏的把控。总体而言,社会环境对数字人文知识生产的影响可概括为:社会环境促进数字人文知识生产趋于理性化以及社会环境促进数字人文知识生产社会化两大特征。

从数字人文知识生产的三层框架以及“联动性视角”“迭代性视角”“多样性视角”“环境性视角”等多个视角出发,可以发现数字人文的知识生产具备了相当的知识生产过程性特征,同时也说明数字人文知识生产具备了一定的理论生产框架,但因目前的数字人文研究成果重技术而轻人文,表明其认识论缺乏强健根基,这也在无形之中制约了数字人文知识生产能力。然而,数字人文“包容性”与“演进性”特征不仅使其在知识属性认知等诸多方面具备了充足的发展潜能,更使得相关研究成果产生了更为深远的“想象力”。

结语:开启数字人文知识生产研究

本文以曼海姆的知识社会学理论为基础,搭建起以“三个环节两次联动”为主要视角的分析框架,进而探讨了当下数字人文的知识生产模式,总结出数字人文知识生产具有“科技创造性”“学科联动性”“历史迭代性”“社会文化性”“环境理性化”以及“环境促进性”等特征。数字人文的知识生产是否有助于人类知识增长,它的出现是帮助人类进行精神救赎还是将人类带入无边的数字化欲望之中,这主要取决于对数字人文知识生产特征的认识。然而,学界对数字人文的研究尚处于起步阶段,对于数字人文知识生产问题仍有待进一步研究。

①柯平、宫平:《数字人文研究演化路径与热点领域分析》,《中国图书馆学报》2016年第6期。

②王贵海:《我国数字人文研究演进路径及图书馆支持策略探析》,《图书馆工作与研究》2019年第10期。

③张斌、李子林:《数字人文背景下档案馆发展的新思考》,《图书情报知识》2019年第6期。

④姜文涛:《作为一种文学研究方法的数字人文——印刷文化基础设施,20世纪文学批评史,以及文学社会学》,《中国比较文学》2019年第4期。

⑤罗铿:《数字人文背景下侨批档案资源的开发模式研究》,《档案学研究》2019年第6期。

⑥左娜、张卫东:《数字人文视角下的档案学研究》,《图书与情报》2019年第6期。

⑦蒋萌:《新时代图书馆数字人文发展研究》,《图书馆工作与研究》2019年第4期。

⑧陈静:《复数的数字人文——比较视野下的中国数字人文》,《中国比较文学》2019年第4期。