调周法治疗寒凝血瘀型原发性痛经临床疗效观察

2020-09-26王艳清许小凤

王艳清 许小凤

摘要 目的 观察运用调周法治疗寒凝血瘀型原发性痛经(Primary Dysmenorrhea,PD)患者的临床疗效。方法 根据组间基本特征具有可比性的原则,选择观察组和对照组,各32例。观察组按调周法分4期治疗;对照组按传统辨证论治,经期痛经汤加减,非经期口服桂枝茯苓胶囊。观察两组临床有效率、治疗前后痛经程度评分(VAS)以及复发率。结果 观察组和对照组总有效率分别为93.75%和71.88%,差异有统计学意义(P<0.05)。治疗后两组VAS评分均有所下降,但观察组VAS评分低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。两组停药后3个月复发率分别为33.33%和65.22%,观察组明显低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。结论 调周法相较于传统辨證分期论治止痛效果更好,且调周法治愈率较高,远期复发率较低。

关键词 调周法;痛经;复发率

中图分类号 R271.113 文献标识码 A 文章编号 1671-0223(2020)14-063-03

原发性痛经(Primary Dysmenorrhea,PD)为常见的妇科疾病之一,青少年和未婚未孕女性群体多见,其生殖器官无明显器质性病变,属于功能性痛经,是中医优势病种之一。PD属中医“经行腹痛”范畴,其病位在冲任、胞宫,传统中医治疗的重点在于寒热、气血、虚实的辨证论治,经期止痛治标,非经期辨证求因治本。调周法[1-2]是国医大师夏桂成教授基于圆运动、太极八卦、时辰钟及现代医学周期学说、子宫内膜周期变化等理论形成的,具有因势利导、顺水推舟、增强生理功能的意义。痛经尽管病发于行经期或经行前后,但其病根多在于经间期[2]。本研究旨在观察运用调周法治疗寒凝血瘀型PD的临床疗效。

1 对象与方法

1.1 研究对象

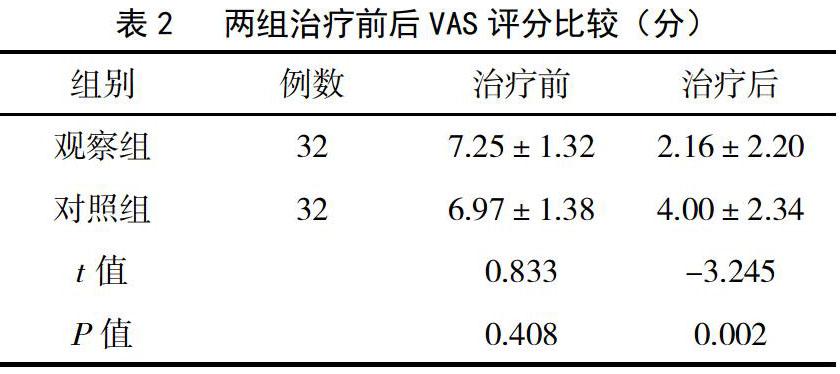

以2018年10月—2019年6月苏州中医院妇科门诊就诊的寒凝血瘀型PD患者为研究对象,根据组间基本特征具有可比性的原则,选择观察组和对照组。观察组32例,年龄平均22.72±2.58岁,病程平均4.69±1.86年,痛经程度评分(VAS)平均7.25±1.32分;对照组32例,年龄平均22.00±2.71岁,病程平均4.88±1.80年,VAS评分平均6.97±1.38分。两组上述资料差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。研究方案得到院伦理委员会论证通过。

纳入条件:符合西医PD诊断标准及中医寒凝血瘀型痛经诊断标准;年龄在18~30岁,月经周期规律;入组前1个月经周期未接受激素类药物及镇静止痛药治疗者;自愿参与临床观察,能随访者。排除条件:随访脱落者;妊娠及哺乳期女性。

1.2 诊断标准

1.2.1 西医诊断标准

参照第九版《妇产科学》[3]有关内容制定:妇女行经前后或月经期出现周期性下腹疼痛、坠胀、伴有腰酸或其他不适;妇科检查或辅助检查无器质性病变者。

1.2.2 中医诊断标准

参考《中医病证诊断疗效标准》[4]痛经的寒凝血瘀证诊断标准,主症为经期前或行经少腹疼痛,次症为:①畏寒冷痛,得温痛减;②肢冷色青,经色紫暗夹块;③舌紫暗、苔白,脉沉迟而涩等症状。符合主证,次要兼证符合2条即可诊断为原发性痛经寒凝血瘀证。

1.3 治疗方案

1.3.1 观察组

按调周法治疗,分4期论治:经期痛经汤[1]加减(肉桂后下5g,杜仲、川断、丹参、赤芍、五灵脂各10g,广木香9g,延胡索、合欢皮各15g,琥珀粉3g吞服),经后期归芍地黄汤加减(炒当归、熟地黄、炒山药、山萸肉、炒白芍、炒赤芍、牡丹皮、怀牛膝、云茯苓、桑寄生各10g),经间期补肾促排卵汤[1]加减(丹参、赤白芍、淮山药、山萸肉、牡丹皮、茯苓、川断、菟丝子、杜仲、五灵脂、紫石英先煎、广木香各10g),经前期毓麟珠加减(丹参、赤白芍、怀山药、牡丹皮、茯苓、太子参、炒白术、杜仲、菟丝子、紫石英先煎各10g);煎服,每日温服2次。

1.3.2 对照组

辨证分期论治,经期痛经汤加减,非经期口服桂枝茯苓胶囊,每日3次,每次3粒。两组患者均连续服药3个月经周期为1疗程,治疗前及疗程结束后行VAS评分,共随访6个月经周期。

1.4 临床疗效判定标准

参照《中医病症诊断疗效标准》的相关标准[5]:①治愈:疼痛消失,连续3个月经周期未见复发;②好转:疼痛减轻或疼痛消失,但不能维持3个月以上;③未愈:疼痛未见改善。

1.5 统计学方法

采用SPSS 22.0统计软件进行数据处理,计数资料计算百分率,组间率比较采用χ2检验;计量资料以“±s”表示,组间均数比较采用t检验。P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

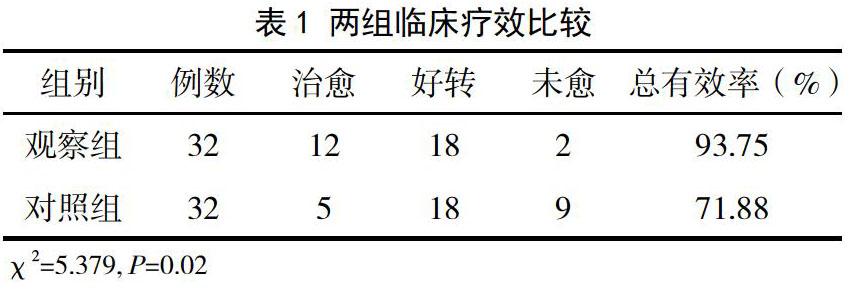

2.1 两组临床疗效比较

表1数据表明,观察组疗效优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。

2.2 两组治疗前后VAS评分比较

两组治疗前VAS评分差异无统计学意义(P>0.05),治疗后两组VAS评分均有所下降,但观察组明显低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

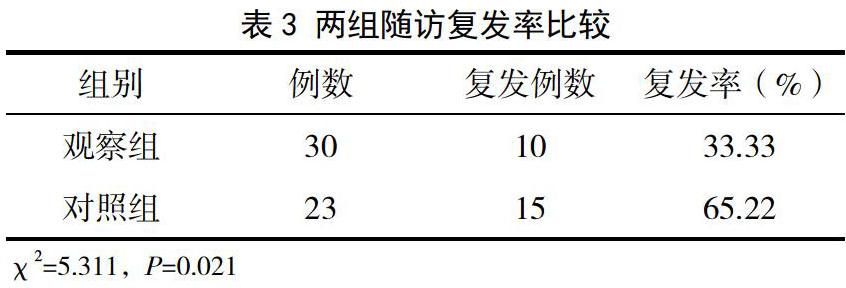

2.3 两组停止治疗3个月后复发率比较

排除治疗无效的患者,停止治疗3个月后随访,其中观察组30例,对照组23例,两组复发率分别为33.33%、65.22%,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

3 讨论

通过上述研究结果表明中药控制疼痛效果显著,调周法相较于传统辨证分期论治止痛效果更好,且调周法治愈率较高,远期复发率较低。寒凝血瘀型PD根本病机在于阳气亏虚,寒邪易侵,与血相搏,气血失畅,瘀阻胞宫、冲任。PD患者临床上多见基础体温(BBT)高温相上升不良或不稳定,其原因在于经期间阴阳转化不良或经前期阳长不利,经后期的阴长亦影响着经间期的阴阳转化。经间期阴阳转化良好,黄体功能健全,子宫内膜则分泌良好,利于经期子宫内膜的顺利剥脱。痛经汤为国医大师夏桂成教授根据临床多年经验总结的一张温经活血化瘀止痛方,方中肉桂、杜仲、川断补肾助阳,暖宫溶瘀;丹参、赤芍、五灵脂、广木香、延胡索加强活血化瘀止痛之效;《素问至真要大论》云:“诸痛痒疮,皆属于心”,方中予合欢皮、琥珀粉安神定痛。现代西医学研究PD的发生[6-7]与神经内分泌系统、体质、遗传、精神等因素密切相关,痛经汤扶正祛邪,兼有从心论治之法,与现代西医学的研究结果不谋而合,故止痛效果良好。痛经的传统辨证分期论治以经期止痛为标,平时辨证求因治本,故对照组经期选用痛经汤温经散寒,化瘀止痛,平时予桂枝茯苓胶囊温经散寒,临床有一定疗效。观察组采用夏桂成教授先前提出的四期调周理论:经后期以滋阴奠基为主,选用归芍地黄汤;经间期理气活血促排,助阴阳转化,选用补肾促排卵汤;经前期补肾助阳,选用毓麟珠;经期温经散寒、化瘀止痛,选用痛经汤。观察组运用调周法治疗体现的是治病寓于康复、治未病思想,人体阳气充盛,寒邪自不易入侵,故临床疗效更佳,治愈率更高,且不易复发。本研究对停止治疗3个月后的有效患者进行随访,尽管调周法临床疗效较好,但仍存在1/3患者复发。根据夏桂成教授提出[8]的“7、5、3奇数律”这一女性特殊生殖规律,将女性按照初经后规律性月经来潮的天数分为7数律、5数律、3数律,这3种不同数律的女性生理病理均有其特殊性,故在治疗方面,不同数律女性疗程亦有不同。本研究以3个月经周期为1疗程,理论上适用于3数律患者,对于5数律或7数律患者实际需要更多的治疗疗程来助其恢复生理功能,故考虑33.33%复发率和此有关。

4 参考文献

[1] 夏桂成.妇科方药临证心得十五讲[M].北京:人民卫生出版社,2006:25-79,99.

[2] 夏桂成.夏桂成中医妇科诊疗手册[M].北京:中国中医药出版社,2017:13-14,113-115.

[3] 谢幸,孔北华,段涛.妇产科学 [M].9版,北京:人民卫生出版社,2018:351-352.

[4] 谈勇.中医妇科学[M].北京:中国中医药出版社,2016:102.

[5] 国家中医药管理局.中医病证诊断疗效标准[S].北京:中国医药科技出版社,2012:234.

[6] 王煜婷.原发性痛经发病机制及口服药物治疗进展[J].医学信息,2018,33(13):56-58.

[7] 孙玉阳,纪宏宇,陈博,等.原发性痛经的发病机制及中医药治疗的研究进展[J].中国药师,2017,20(1):144-147.

[8] 夏桂成.三论阴阳奇偶数律与月经周期演变的关系[J].南京中医药大学学报(自然科学版),2000,16(3):137-139.

[2020-07-30收稿]