大陆文化语境中的台湾戏剧实践:霹雳布袋戏的普通话配音分析

2020-09-24佘明星

【摘要】 台湾霹雳布袋戏为适应大陆文化语境,在演出语言上打破闽南语“一人口白”的传统,与大陆配音团队合作推出普通话配音布袋戏,实现了多人分角色配音的模式创新,更通过配音文本的再创作深度契合大陆语言习惯。这种戏剧实践一方面延续了台湾布袋戏灵活多变的艺术风格,强化了霹雳布袋戏在大陆的“偶动漫”新定位;同时也造成其作为台湾布袋戏的部分艺术内涵缺失,难以呈现台湾布袋戏的奇幻美学及语言艺术。霹雳布袋戏在大陆文化语境中的独特实践,也可为台湾戏剧进入大陆市场提供借镜与反思。

【关键词】 台湾布袋戏;霹雳;中国大陆;文化语境;普通话配音

[中图分类号]J82 [文献标识码]A

一、前言

布袋戏源于中国大陆,清代中叶随闽粤移民传至台湾,逐渐形成了内容及形式都异于大陆原乡的新形态。随着两岸文化交流日益频繁与深入,台湾布袋戏尤其是霹雳布袋戏(1)开始重回大陆,并为适应大陆文化语境而进行诸多调整,最突出的便是尝试普通话配音。

在台湾布袋戏发展中,演出语言几经变化,呈现出灵活多变的艺术风格。传台之初,布袋戏因泉州腔、漳州腔、潮州腔的语言差异而分出不同流派,“由泉州人之所传授者,称谓‘白字。由漳州人之所传授者,称谓‘乱弹。由潮州人之所传授者,称谓‘潮调”[1]417。随后中南部艺人为扩大演出市场而进行腔调融合,形成“不漳不泉”的闽南语混合腔。日据时代晚期,台湾更一度出现日语演出的“皇民剧”。此外,普通话(台湾称“国语”)也曾成为布袋戏的演出语言,主要是战后“国语运动”时期的“儿童木偶戏”,如布袋戏大师李天禄演出的由台北中山国小学生配音的《三国演义》等剧目[2]121,但观众接受程度极为有限,也难以受到布袋戏艺人的认同。霹雳布袋戏在台湾也曾发行“国语布袋戏”,却也成效欠佳,而在大陆发行的普通话版本却吸引了大量戏迷,由大陆配音的《霹雳英雄战记之刀说异数》普通话版在台湾也广受好评,成为台湾布袋戏语言的重要突破。

关于台湾布袋戏的演出语言,吴明德(2005)对霹雳布袋戏主演黄文择的闽南语口白技巧进行了深入分析;陈龙廷(2008)则从口头文学的角度对台湾布袋戏的口白、套语等艺术进行总结。此外台湾也有数篇布袋戏相关的学位论文对闽南语口白技巧有所涉及,但目前尚无关于布袋戏普通话配音的探讨。本文通过梳理霹雳布袋戏的普通话配音作品,总结其独特的配音模式,并具体分析普通话配音文本的再创作,总结普通话配音的成效与不足,对其在大陆文化语境中的特殊实践进行反思。

二、霹雳布袋戏的普通话配音作品及模式

(一)霹雳布袋戏的普通话配音作品

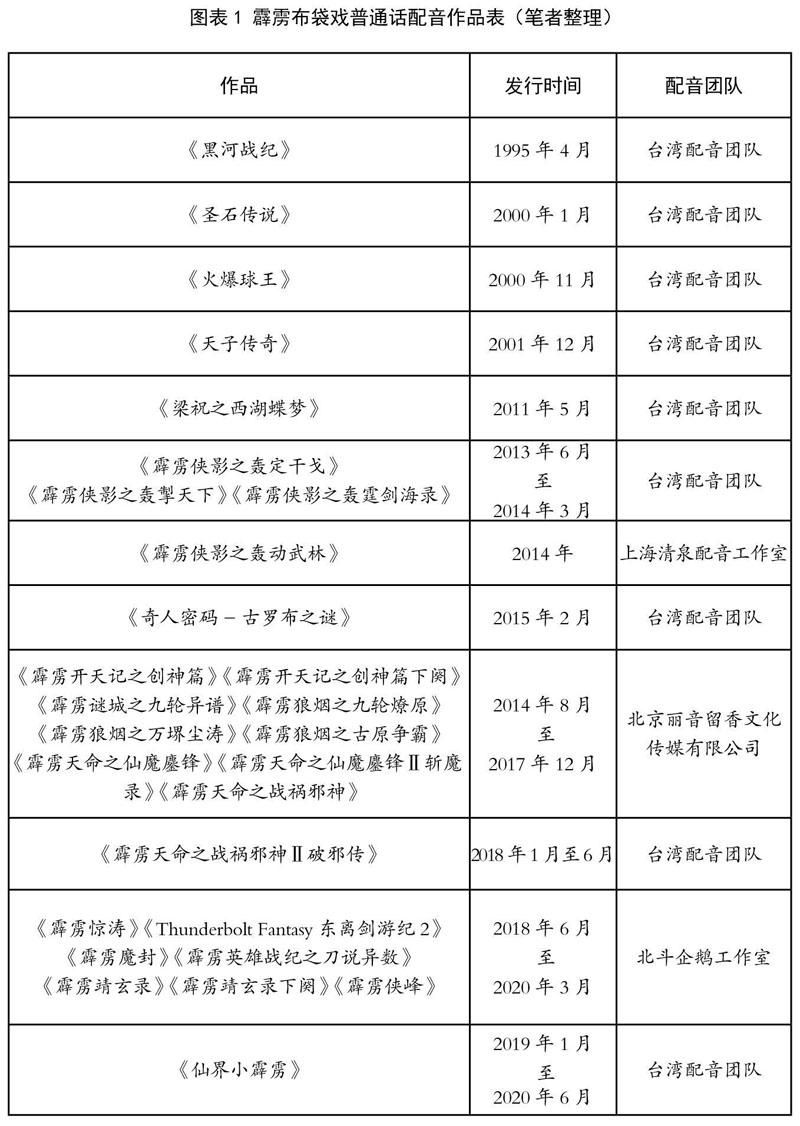

霹雳布袋戏兴起后,为开拓多元市场,曾数次进行普通话配音的尝试。相关作品可分两类:一是正剧(即片名中带有“霹雳”二字的连续剧集作品)之外的普通话作品,主要面向台湾的非霹雳迷及非布袋戏迷;二是正剧的普通话版本,主要面向台湾以外(主要是中国大陆)的普通话观众。

由于台湾观众早已习惯布袋戏的闽南语口白,正剧之外的普通话配音在台湾均未获得积极反响,由李宗盛、萧蔷等名角配音的普通话版电影《圣石传说》因票房不佳而只上映一天;《火爆球王》因接受度较低而仅拍了10集;《天子传奇》仅播36集而未能完整播出;首部3D布袋戏电影《奇人密码-古罗布之谜》更遭遇票房惨败。

为适应大陆地区的语言习惯,霹雳布袋戏再度尝试普通话配音。2011年,霹雳与杭州动漫公司联合制作普通话布袋戏《梁祝之西湖蝶梦》;2013年8月,首部普通话配音、简体字幕的正剧《霹雳侠影之轰定干戈》在优酷开播,霹雳正剧从此形成了“闽南语-普通话”的双语配音模式。直至2020年3月大陆配音团队“北斗企鹅工作室”宣布终止合作,霹雳布袋戏在大陆共发行22部普通话布袋戏。

(二)配音模式的创新

霹雳布袋戏的闽南语版本沿袭了台湾布袋戏“一人口白”的传统,所有台词均由口白主演黄文择一人担纲。而普通话配音团队如北斗企鹅则摸索出了一条不同于动漫作品以及闽南语版本的布袋戏配音模式。

1.“模仿”与“创作”并重的配音思路

北斗企鹅常为大陆及海外的动画作品配音,这两类作品的配音模式截然不同,如配音员藤新所说:“如今国内的动画都是采取在分镜阶段就进行录音的模式,那么在这个时候口型和一些其他東西都不太重要了,更重要的是人物的塑造。……从译制动画来讲的话,它是有原片,……我们要借鉴原片的演员对于角色的演绎,然后我们进行声音一定程度上的模仿和一些学习、塑造,在这个程度上进行我们中文习惯性的改良。”[3]然而布袋戏配音却也不同于这两种模式,霹雳布袋戏在三十余年的演绎中积累了大量经典角色并形成了诸多约定俗成的表演风格,这些角色常在新剧中出现,因此普通话配音需参照闽南语口白,把握经典角色的人物性格及语言特征,以免普通话配音与人物设定不符。此外,普通话配音录制时并无戏偶、操偶画面与闽南语口白可参考,因此配音员需对剧本深度解读,在普通话语境中塑造出新的角色形象。如配音员陈思宇说:“我们一直把他(即黄文择,作者注)作为我们配音的参考。但由于表现形式不一样,这个参考也不是完全的参考,……它跟普通话配音是两种不同的艺术表达形式,就好像把京剧用流行歌曲唱,肯定不是一个东西。黄老师一个人配这么多角色,为了有所区分,他一定会有些戏曲手段的夸张,一个人正常说话肯定不会这样说。但是我们配音的宗旨,就是要像一个人正常说话的状态去表达,在这种方式上再进行艺术创作。”(2)

2.多人分工合作的配音方式

霹雳布袋戏的台词包括旁白、对白、独白以及内白,目前霹雳正剧的闽南语版本始终采用“一人口白”,而普通话配音则采用分工合作的方式,由多人进行集体配音。例如《霹雳惊涛》共有21个配音员参与配制,其中男性12人、女性9人,为剧中236个角色以及旁白配音。男性配音员为成年男性角色配音,女性配音员则负责女性角色以及男性角色青少年时期的声音。角色分配上也充分考虑每个配音员的声音特质,如陈思宇所说:“布袋戏的角色太多了,不可能找这么多配音演员,肯定是一个人兼配的情况会比较多。首先配音演员他本身的音色一定是要跟这个角色相似。比如像我的声音不是特别弱气的少年声音,所以可以应付一些中老年角色。……我们在找配音演员的时候肯定是要找特质比较贴合这个角色本身的。在这个基础上再在表演上做一些调节。”(2)

三、霹雳布袋戏普通话文本的再创作

在制作普通话配音前,霹雳布袋戏还会根据大陆的语言习惯进行剧本内容调整,完成文本的再创作,主要体现为调整剧本词汇以及增删角色对白。

(一)调整剧本词汇

尽管霹雳布袋戏剧本以汉语书写,但其独特的书写风格常使大陆观众难以习惯或理解,因此普通话版本便对部分词汇进行调整,主要包括:文言口语化、俚语书面化及口语内地化。

“文言口语化”是指将剧中的文言词汇转为口语表达,这与台湾布袋戏剧本的文言风格密切相关。布袋戏原本只有故事大纲而无剧本,电视布袋戏兴起后,政府要求审查剧本,艺人才将故事大纲完善为剧本并制作字幕。陈龙廷在访谈艺人黄秋藤后认为:“因当时的电视主管机关要求布袋戏表演的口白,必须与电视字幕完全一致。对他而言,台语的白话根本没办法写,因而折衷的办法就是大量采用汉文来书写对白。如此一来,布袋戏表演会偏向文言化,最后竟也形成一种表演风格。”[4]107霹雳布袋戏也延续了“文言书写”风格,这类文言词汇在有“文读/白读”之分的闽南语表达中并不突兀,而在普通话叙述中却显拗口。因此普通话剧本便将多处文言词汇换成口语表述,如“吾”变为“我”或“在下”,用“的”来替换“之”,将“知晓”改为“知道”“明白”,更将经典台词“详情听说”换成“事情如此”“事情是这样的”。

“俚语书面化”是指将剧中的俚俗语转为书面语表述。霹雳布袋戏保留了大量台湾俚俗语,并在协调戏剧节奏、增强戏剧效果方面发挥了重要作用,也是霹雳布袋戏作为俗文化的重要表征,却难以为闽南语文化圈外的观众所理解。因此普通话剧本便将剧中部分俚俗语转换成易于理解的书面语,如《霹雳惊涛》第2集中的一段说唱“人讲六月起风台,寒死囝仔栽,不比邪染灾,通通拖去埋”改为“人言六月台,六月台,冻死幼苗菜,不比邪染来,尸横遍野无人埋”,同一集中的“日头赤艳照东西,苍蝇蚊子拨袂哩”也改成“太阳炙热照东西,苍蝇蚊子飞不腻”。

“口语内地化”则是将剧中台湾日常口语词汇调整为内地观众能够了解的表述方式。两岸虽然通用普通话(国语),却因历史与现实的长期隔阂而各自形成了诸多约定俗成的口语表述,加上部分闽南语的汉文书写,致使剧中常出现内地观众较为陌生的口语词汇。如“阿祖”“阿公”“阿太”“换帖的”被改为内地常用的“曾祖父”“爷爷”“曾曾祖母”“兄弟”;台湾口语常用的“五四三”“好料的”“所在”“恰查某”“憨话”“温饱”“头壳”等词汇,也被替换成“有的没的”“好吃的”“地方”“母老虎”“傻话”“饱饭”“脑袋”等内地观众可以理解的表述。

(二)增删角色对白

角色对白的增删也是普通话文本的重要特色,主要是增加角色尤其是女性角色的对白内容。由于布袋戏偶没有表情,无法像动漫及真人演出那样通过表情变化传达信息,因此霹雳布袋戏在人物对话时须搭配较多的操偶动作来表现人物语气及情绪。在闽南语版本中,黄文择已能把握这种特质,以一种张弛有度的“布袋戏腔”来表达人物对话,为操偶动作保留合理时间。而普通话却难以通过调整语速来表达人物情感,因此便增加对白内容以延长对话,为操偶保留充足时间。由于女性角色语速总体上较为柔缓,因此尤其需要增加对白内容。增加内容主要有三种类型(括号内为普通话版本增加内容):一是补充说明,如《霹雳惊涛》第20集“木珂雪:父亲,你怎能听信那人之言,(这必不是夫君之计)”、《霹雳惊涛》第37集“秦假仙:你们本身重度的邪染在身,(程度远比云徽子更严重)”;二是增强语气,如《霹雳惊涛》第6集“风月璘:哀家明白,(等待总是令人心焦灼)”、《霹雳惊涛》第18集“薄樱魅影师:(好浓烈的杀气),看来你今日心情特别不好”;三是增加主语,如《霹雳惊涛》第10集“风月璘:不用如此多礼,(春寒姑娘),哀家知晓妳心内焦急”、《霹雳惊涛》第13集“言倾城:那吾祝(大师)诸事顺利,逢凶化吉”。可见普通话文本虽然增加了内容,但并无改变剧本原意。

普通话文本还存在着删减内容的情形,如《霹雳惊涛》第9集中一段关于“赣话”的剧情。“赣话”剧情首次出现在《霹雳惊涛》第7集,剧中“赣”是某角色故乡的简称,“赣话”是其故乡话,精髓在于“乍听之下似有其事,琢磨之后尽是屁话”。当“赣话”一词出现剧中时,台湾戏迷立即能想到是台湾常用词“干话”的谐音,大陆戏迷却极有可能将其理解为“江西话”,如此会使大陆戏迷无法理解编剧的“谐音梗”,更会传达出“江西人讲干话”的不当讯息。因此《霹雳惊涛》第9集再次出现“赣话”剧情时,普通话版本选择将其删除,避免造成不必要的误解而影响整体剧情。

四、霹雳布袋戏普通话配音的成效与不足

与在台湾发行的普通话布袋戏不同,霹雳布袋戏在大陆文化语境中的普通话配音体现出更多的艺术创新,使其实现从“布袋戏”到“偶动漫”的蜕变,但这种创新也造成其作为台湾布袋戏的艺术缺失。

(一)多人配音更贴合多元戏剧角色

普通话配音与闽南语最大的区别便在于打破“一人口白”的传统,由多人集体配音,使剧中不同类型的角色声音更符合人物特征。布袋戏“一人口白”的传统源自早期艺人独自走街串巷进行表演的条件限制,后也因便于结合操偶表演而被台湾布袋戏艺人所延续。霹雳布袋戏的口白主演黄文择号称“八音才子”,能以其独特的发声方式将剧中生、旦、净、丑、杂各类脚色特征表现出来,但在女性、儿童等角色声音的呈现上难免存在局限。因此多人配音的尝试在台湾布袋戏发展中屡见不鲜,如20世纪70年代黄秋藤主演《扬州十三侠》中的女声均由其妻子配音,黄顺仁所演《无情剑》更由七、八个适合角色声音的播音员配音[5]76-77。霹雳布袋戏也开始尝试普通话之外的多人配音,如《Thunderbolt Fantasy东离剑游纪》系列的日语配音由多位日本声优承担,《霹雳英雄传记之刀说异数》的闽南语版也是多人配制。

在普通话配音中,男女配音员分别承担剧中男女角色的配音,儿童以及青年角色也由女性负责,使得不同类型角色的声音更贴合其形象。如《霹雳惊涛》中的女性角色“不入轮回魙天下”,配音员略为低沉的声音能较好展现其作为反派组织头目的威严霸道;另一女性角色“碧雪妍”由声音较为年轻的配音员负责,更将其刁蛮任性的少女形象表现得淋漓尽致。男性角色在青少年时期的言语特征与行事风格,也在女性配音员的演绎中更为鲜活。为了便于操偶师理解剧情,霹雳布袋戏通常会录制普通话版本作为拍摄现场的参考音,北斗企鹅的配音也曾被操偶师作为参考。可见,相较于闽南语“一人口白”,多人配音的普通話版本对角色性格与形象的塑造更易于操偶师对剧情的揣摩与展现。

(二)普通话呈现更贴合大陆文化语境

早在1995年,霹雳布袋戏《黑河战记》便在大陆获“国际华语电视节目金龙奖电视剧特别奖”,剧集《霹雳狂刀》与电影《圣石传说》也曾在大陆地区发行,逐渐吸引了一批忠实戏迷,但却长期限于小众市场。其中,闽南语及布袋戏的地域性便是其在大陆文化语境中的关键难题。大陆方言众多,各市县几乎都有不同的方言,闽南语的流行区域相对有限。布袋戏亦仅是大陆众多偶戏种类中的一个分支,如今主要分布于福建、广东、浙江、湖南等地,在流传上不及杖头木偶与提线木偶,更不及其在台湾作为“台湾意象”(3)的知名度。

当前大陆偶戏逐渐式微,传统形式的偶戏曾是民间社会长期流行的庶民娱乐,如今大多成为亟待保护的非物质文化遗产,演艺市场中的偶戏则在内容与形式上大量结合现代剧场元素,并呈现出低龄化的表演特质,使得大陆偶戏整体上由老少咸宜的娱乐活动变成了寓教于乐的启蒙工具。而动漫产业则在经济发展与科技进步中不断兴盛。在这种文化环境中,霹雳布袋戏尝试以“偶动漫”取代“布袋戏”的宣传,与其在台湾被划归“传统戏曲”(4)的定位大有不同。在闽南语剧集中,每一集结尾均会出现“请继续收看黄文择布袋戏”(5)一句,在《霹雳开天记之创神篇》至《霹雳天命之战祸邪神》的普通话版本中也曾被替换为“请继续收看霹雳偶动漫”。“偶动漫”的新形态显然更利于霹雳布袋戏的传播。相较于闽南语,普通话配音更适合其“偶动漫”定位,与大陆配音团队的合作也使其配音更符合大陆观众的阅听习惯;普通话的文本调整也易于大陆观众掌握剧情。

(三)难以呈现台湾布袋戏的奇幻美学

霹雳布袋戏延续了金光布袋戏以来逐渐形成一种荒诞离奇的魔幻风格,“在荒诞不经的时空背景中铺演一幕幕感人肺腑的‘人情义理”[6]163。例如剧中人物多无明确的年龄设定,造型看似年轻的角色往往是有数百年道行的“先天人”。人物塑造也打破了传统叙事的“正邪二分法”,不再有“脸谱式”人物,剧中角色被赋予更为丰满的性格形象,正道之中往往内藏奸邪,反派角色也不再面目可憎,仅通过造型、语调并无法准确分辨正邪。

普通话配音虽使声音更贴合角色特征,但也使角色趋于生活化与真实化,削弱了布袋戏的奇幻美学。如淡化年龄的“先天”角色,在普通话配音中会被代入真实的年龄设定,男性“先天”通常配以中年男性的声音,甚至会仅凭造型呈现青年男性声音,既有悖角色设定,也会破坏整体的奇幻风格。对于身份繁复的角色,普通话也显现出简单的二分法,正道角色声音永远高昂宏亮,而卧底在正道的反派角色“八面鬼戎”初登场便以一种诡异甚至“变态”的语气讲话,行为动机复杂的终极反派“破坏神厄祸”也被赋予阴沉邪恶的配音,从而影响观众对复杂剧情的接受与理解。此外,霹雳布袋戏塑造了许多“菩萨”身份的佛教人物,“菩萨”在佛教典故中本是“非男相非女相”的“无相”设定,黄文择也常采用一种雌雄莫辨、亦真亦幻的独特声调为“菩萨”角色配音。普通话版本却常用女性为“菩萨”角色配音,如《霹雳惊涛》中的“往圣佛子”与“近月观音”、《霹雳魔封》中的“净琉璃菩萨”都被赋予女性声音,使剧中法相庄严的佛门角色却呈现出世俗的“慈祥”形象。

普通话配音对布袋戏的奇幻剧情产生影响,并非霹雳布袋戏独有的情形。“国语运动”时期的黄俊雄便评价配音员说:“他们都讲得很像我们普通人在讲话,很写实,但没有把布袋戏那种超越现实近乎迷幻的特性表现出来。”[4]108-109可见,长期以来,普通话配音的真实感与台湾布袋戏的奇幻美学之间都存在着难以调和的矛盾。

(四)未能展现台湾布袋戏的语言艺术

布袋戏是一种以语言为核心的综合艺术,“纵使操作技巧再精良,木偶的动作也不易如真人丰富。所以布袋戏的语言技巧,较之真人演出的戏剧更显重要,它是布袋戏艺术的一大精华”[7]91。戏偶没有表情,肢体装置简单,无法凭借面部表情与肢体动作来传达情绪,因此配音员须借由“音与音之间的转折、断连处透过口白声音力度的强弱、速度的疾缓、和音调的抑扬长短明确传达出偶的喜怒哀乐”[8]369,这种念白技巧也称“布袋戏腔”。在偶戏史上,宋代傀儡戏便已延用说书讲古的“话本”为演出内容,布袋戏传至台湾后更发展出改编章回体小说的“古册戏”,也出现过无操偶画面仅以口白演出的电台布袋戏。因此相较其它影视艺术,布袋戏语言更具节奏性、音乐性的曲艺风格。这种曲艺风格在普通话配音中却难以呈现,转而变成口语化的动漫风格。

闽南语演出是台湾布袋戏最重要的语言特色。布袋戏并非最早传入台湾的大陆戏剧,但却因通俗易懂的语言而后来居上成为广受欢迎的本土戏剧。从语言学角度来看,相较于只有“阴平、阳平、上声、去声”四声的普通话,闽南语“阴平、上声、阴去、阴入、阳平、阳去、阳入”的七音八声更富于变化,能表现出更为丰富的人物情绪,也更能通过吟咏人物诗号塑造角色形象。霹雳布袋戏剧本也蕴涵大量闽南语元素,尤其是俚俗语以及双关语。普通话的重新演绎虽能突破方言限制,却难以呈现闽南语的独特魅力。例如前文提及“人讲六月起风台”一句,闽南语“风台”意指“台风”,而普通话版为了押韵改成“人言六月台”却不知所云。“赣话/干话”亦是运用闽南语谐音来实现诙谐的戏剧效果。又如《霹雳惊涛》第7集:“甘无恨:你的阿公以前体力很好,怎么踢都不会喘,那时对手都称他C罗。桃娃:C罗?甘无恨:是‘死了,踢球遇上你阿公,就是死了,稳输的。”“C罗”与闽南语“死了”音近,而普通话发音却完全不同。编剧在人名上也常通过双关语表达多层戏剧内涵,如《霹雳侠影之轰霆剑海录》剧中有角色名为“心怀铅”,“铅”字象征其师所赠的铅刀,而闽南语“铅”又与“缘”同音,因此“心怀铅”又多了“心怀缘”的另一层寓意;同样《轰霆剑海录》中的侠客“冷别赋”,其名在闽南语中与“恁爸付”一词音近,加上其在“陵北富野店”有着“买单传说”的称号,与其严肃正派的剑客形象产生强烈的戏剧反差,在紧张剧情中营造出轻松的戏劇氛围。这类词汇在普通话中并无谐音效果,因而无法传达编剧在语言艺术上的独具匠心。

五、结语

与战后“国语运动”时期被迫出现的“国语布袋戏”不同,霹雳布袋戏近年来的普通话配音是其在大陆文化语境中的积极实践,也是台湾布袋戏“变动不居”的生命力体现。在两岸戏剧交流中,戏曲语言变化的情形时有发生,回顾日据时代由海派京剧催生的台湾本地京班,也曾有为争取观众而在京剧中使用闽南语念白的语言调整。[9]40而霹雳布袋戏从闽南语到普通话的配音转变,不仅仅是发音的变化,也是其作品风格从“戏曲”到“动漫”的转变。除了配音,霹雳布袋戏歌曲也出现了普通话演唱(6)。這些转变均可增强其作为“偶动漫”的艺术特质,从而更好地适应大陆文化语境。然而普通话配音的“偶动漫”也一定程度上造成了台湾布袋戏在两百余年的传承中积淀出的台湾文化内涵的缺失,这种文化内涵既是布袋戏在台湾发展出的不同于大陆偶戏的艺术特质,同时也是中华民族文化的重要组成。尽管当前霹雳布袋戏暂时中止了在大陆的发展,但其在大陆文化语境中的特殊实践仍具有重要意义。如何在大陆文化语境中保持台湾地方文化内涵,更应成为台湾戏剧回归大陆舞台时需要思考的重要议题。

注释:

(1)“霹雳布袋戏”是由台湾霹雳国际多媒体股份有限公司制作发行的影视金光布袋戏,因每部剧集作品名中皆有“霹雳”二字而得名。霹雳布袋戏出自云林虎尾“五洲园”系统,自1984年至今已连续发行了七十余部两千多集布袋戏作品,是当前台湾最具代表性与知名度的布袋戏。

(2)整理自2019年10月15日霹雳布袋戏官方微信公众号发布的“霹雳配音漫谈·第一期(特别篇)”录音档。

(3)2006年,台湾新闻单位举办“寻找台湾意象”的票选活动,在霹雳布袋戏迷的网络支持下,“布袋戏”高票当选。

(4)霹雳布袋戏在台湾每周固定发行的剧集DVD包装上均印有“传统戏曲类免送审”的字样。

(5)霹雳布袋戏在多年的发展中早已实现了精细化分工,编剧、雕偶、装扮、道具、口白、操偶、拍摄、音乐、特效、剪接等都是布袋戏制作不可缺少的环节,而在剧中却始终称之为“黄文择布袋戏”而非“霹雳布袋戏”,亦可见口白在台湾布袋戏中的重要地位。

(6)布袋戏歌曲是台湾布袋戏在戏曲音乐上的重大创新,包括片头曲、片尾曲、角色曲及情景曲,并向来以闽南语演唱,在“国语运动”时期,布袋戏更一度成为闽南语歌曲生存的重要空间。在霹雳布袋戏中,2013年的《霹雳侠影之轰掣天下》首次出现了普通话版片头曲,2018年的《霹雳惊涛》首度在闽南语之外专门为大陆观众制作普通话片头曲,大陆歌手也参与到霹雳布袋戏歌曲的演唱之中。

参考文献:

[1]吕诉上.台湾电影戏剧史[M].台北:银华出版社,1961.

[2]江武昌.台湾布袋戏简史[J].民俗曲艺,1990(67/68).

[3]贾斯汀.专访北斗企鹅工作室:关于你想知道的北斗企鹅都在这里[N/OL].搜狐.( 2017-03-29)[2020-05-20].http://www.anicoga.com/archives/909.

[4]陈龙廷.听布袋戏:一个台湾口头文学研究[M].高雄:春晖出版社,2008.

[5]陈龙廷.电视布袋戏的发展与变迁[J].民俗曲艺,1990(67/68).

[6]吴明德.台湾布袋戏的表演·叙事与审美[M].台北:台湾学生书局,2018.

[7]郑慧翎.台湾布袋戏剧本研究[D].台湾中央大学,1991.

[8]吴明德.台湾布袋戏表演艺术之美[M].台北:台湾学生书局,2005.

[9]徐亚湘.台湾剧史沉思[M].台北:“国家出版社”,2015.

作者简介:佘明星,台湾彰化师范大学国文学系博士研究生。