罗田方言介宾补语式的介引成分“得”

2020-09-18徐英李宏娇

徐英, 李宏娇

(三峡大学 文学与传媒学院, 湖北 宜昌 443002)

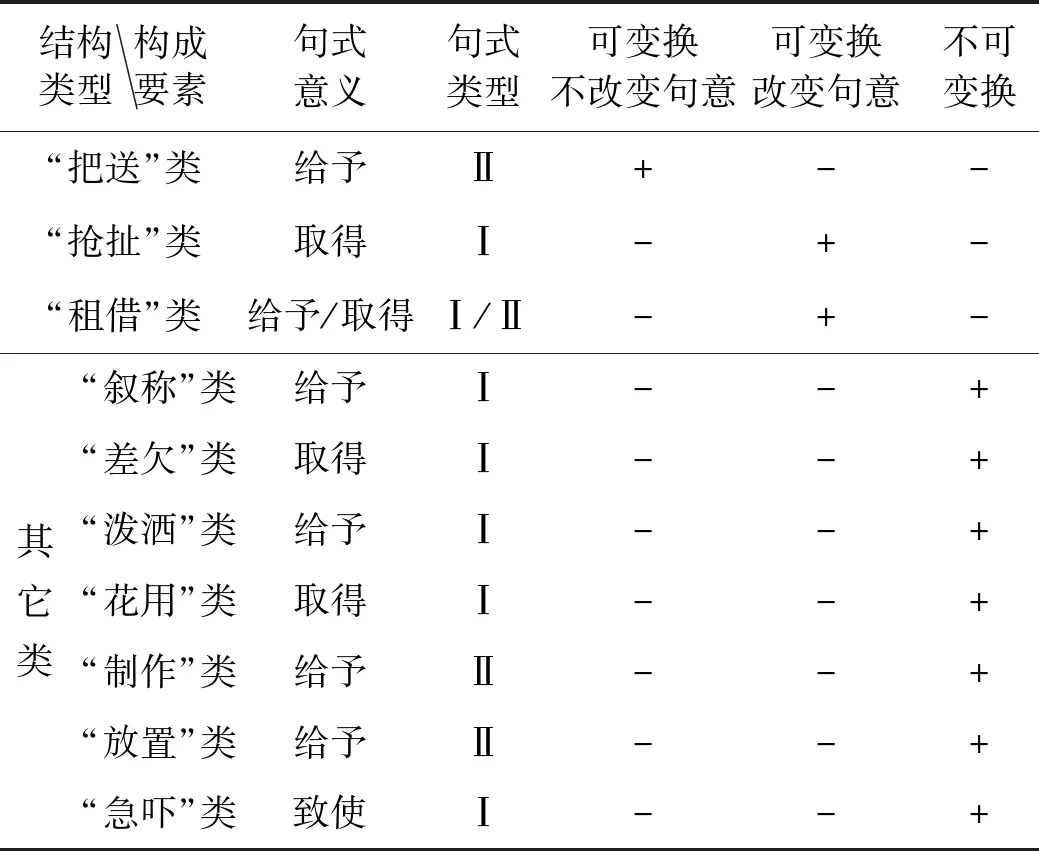

介宾补语式在上古、中古汉语里一直与双宾句并存,也见于今天几乎所有南方方言及南方官话中,但在元明清之后逐步退出了北方官话。介宾补语式的特点就是动词后既带宾语也带介词短语。双宾语句指的是一个动词后面带两个名词性的成分,其中一个是直接宾语,表示物,另一个是间接宾语,表示人。为了叙述方便,我们将直接宾语记作“O直”,间接宾语记作“O间”,因此我们可以把双宾语句表示为:S+V+O间+O直(Ⅰ式),S+V+O直+O间(Ⅱ式)。在双宾句式Ⅱ“S+V+O直+O间”的间接宾语前插入介引成分,就形成了介宾补语式S+V+O直+X+O间(Ⅲ式)。罗田方言中,介引成分一般使用“得[te]”或“到[tau]”。介引成分“得”或“到”的语法功能没有区别,“到”轻读就为“得”,“得”重读就为“到”,一般认为“得”是“到”的弱化,可视为同一音节的不同的语音变体或书写形式。为了称叙方便,一致写成“得”。综合诸位学者如朱德熙(1982)、马庆株(1983)、汪国胜(2000)、石毓智(2004)、陈莉琴(2009)等的研究,可将双宾语句分为:“把送”类、“抢扯”类、“租借”类和其它类。我们将各类双宾语句所表现的句式意义、语序选择以及其双宾语位置能否移动,移动后是否改变意义归纳为表1。

表1 罗田方言各类双宾句的句式特征

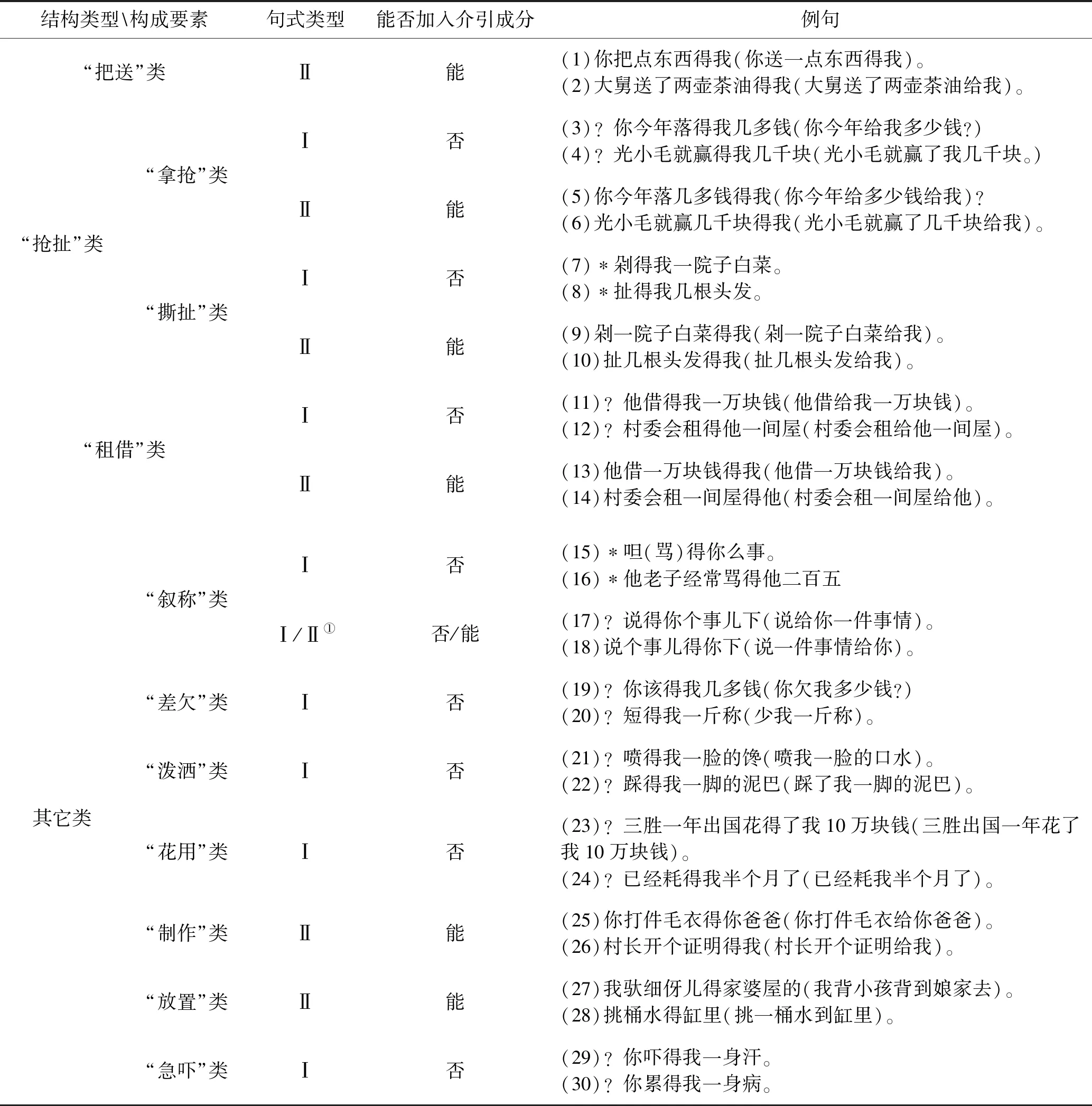

将以上各类双宾语句在罗田方言中能否插入介引成分“得”,形成介宾补语Ⅲ式的情况,统计为表2。

表2 罗田方言各类双宾句插入介引成分的情况统计表

一、从介引成分看句式Ⅲ与句式Ⅱ的关系

从表2可以看出,只有间接宾语居后的句式Ⅱ才可以插入介词“得”,形成介宾补语Ⅲ式。这些间接宾语居后的句式Ⅱ通常被赋予了“给予”义,如表中的“把送”类、“制作”类、“放置”类动词构成的双宾句式,还有些表达给予句式义的“租借”“抢扯”类动词构成的双宾句式。如果采用句式Ⅰ,间接宾语前就不能插入“得”了,如例(7)、(8)、(15)、(16);能插入介引成分“得”,但句式结构改变,如例(3)、(4)、(11)、(12)、(17)、(19)-(24)、(29)、(30),此句式中的“得”已不再是起介引作用的“得(介)”。

加“*”表示不能说,加“?”表示能说,句式意义未变,但已非句式Ⅲ的结构形式。

“给予”义双宾语句中,间接宾语居后的双宾语句句式Ⅱ能插入介引成分“得”,似乎是通则,这也说明了句式Ⅱ与介宾补语结构有比较密切的关系。更加普遍的看法是,它并非原生双宾形式,而是介宾补语式(与格结构)省略与格介词的结果,不少学者如清水矛茂(1972),Xu & Peyaube(1997)、刘丹青(1997)、项梦冰(1997)、汪国胜(2000)、邓思颖(2003)等在讨论粤语、吴语、客家话、赣语里双宾Ⅱ式的来历时均持此说,亦即省略介词Ⅲ式中的“X”就产生出双宾句Ⅱ式来。对此,张敏(2011)[1]也给予更多的证据支持,认为南部方言中介宾补语结构Ⅲ式的高频使用,按照奥卡姆剃刀原则,会导致语言成分的磨损或缩减,与事介词就很自然脱落,因而认为“省略说”应是不易之论。这种观点也广为历史语言学界所接受。为此,张敏提出了三条普遍规律:

A.给定任何一个给予类双宾Ⅱ式用例,都存在一个间接宾语式(Ⅲ式和连动式)与之相对应;反之不必然。

B.只能用Ⅰ式、不能用Ⅱ式的非给予类双宾结构,一定没有相应的间接宾语式。

C.表达边缘性给予类事件的双宾Ⅱ式在某一方言或某一场景里的可接受性,与相应的间接宾语式在同一个方言或同一场景可接受性的程度大致相当。

张敏用这三套规律表达了句式Ⅲ与句式Ⅱ之间的紧密关系。根据刘丹青(2001)[2],介宾补语式作为汉语方言里最优势的双及物形式得到观念距离像似性这一最优先原则的支持。这种介宾补语式自中古汉语以来就产生,是来自连动结构后一个动词的弱化。刘文亦指出,双宾句式Ⅱ所以常用于汉语的双宾句,是话题前置和重成分后置两个倾向性原则合力的结果。祝敏彻认为“语言中的某一成分所表示的意义如果不甚显著的话,那它就容易在人们的印象中逐渐消失掉。”[3]据此,我们也认同双宾句式Ⅱ来源于介宾补语式中的“介入成分”的省略。

我们再看“得”在罗田方言中所起的介引作用,它引进前一个动作V所涉及的对象,起介词作用,“得”的介入对句式意义无影响。普通话中“制作”类、“放置”类动词是单及物二价动词,只能将一个受事体元赋予其后的宾语,因而普通话中双及物句式里的与事论元必须依赖另一赋元成分“X”才能被引入,相应罗田方言也可以插入介引成分“得”,但这个“得”是可有可无的。虽然“得”介入的作用对句式语义没影响,但对句式结构有影响,“得”的引入后,改变了句子的结构,将句子由原来的双宾句结构Ⅱ转换成了由“介·宾”短语做补语的Ⅲ式。

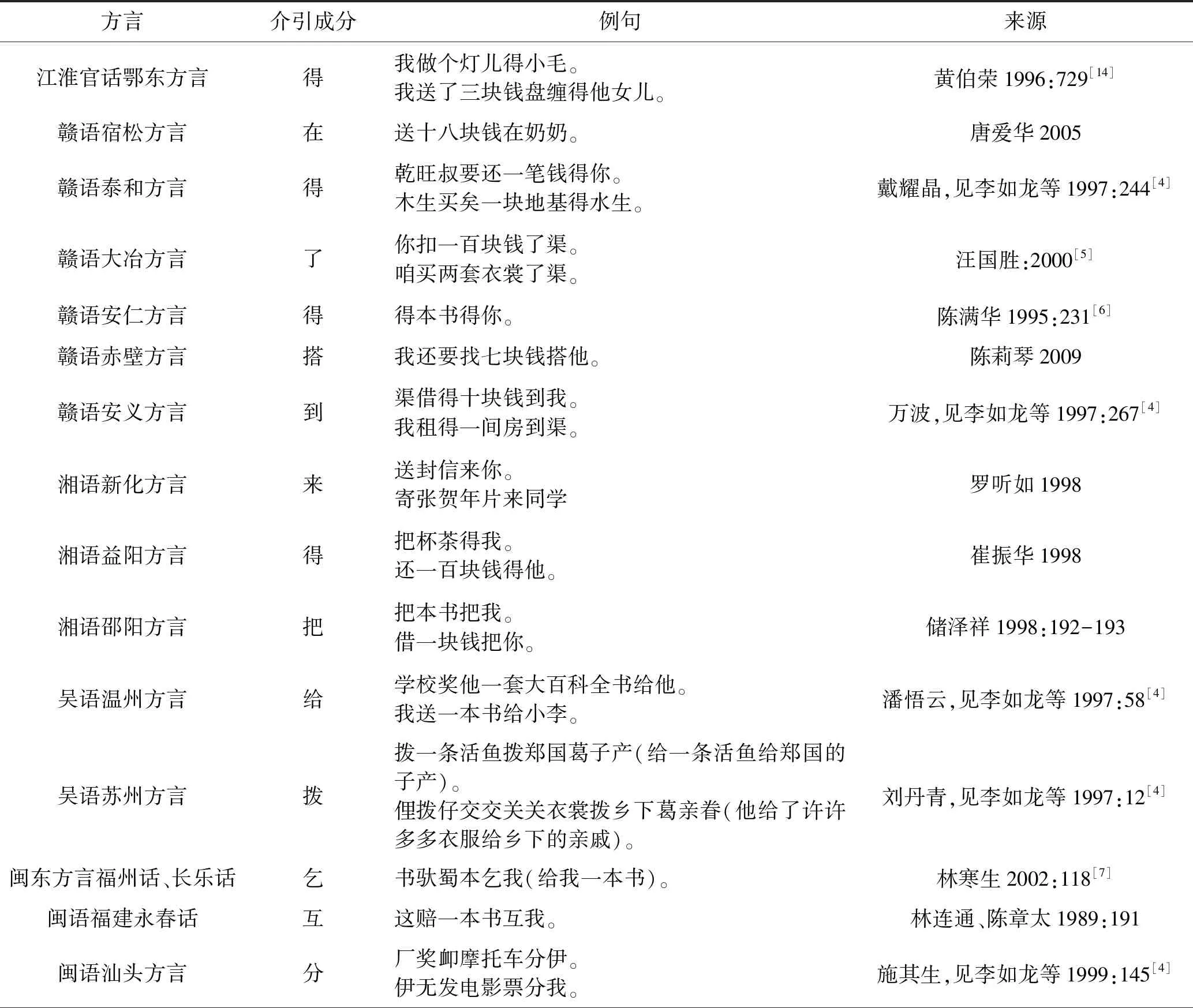

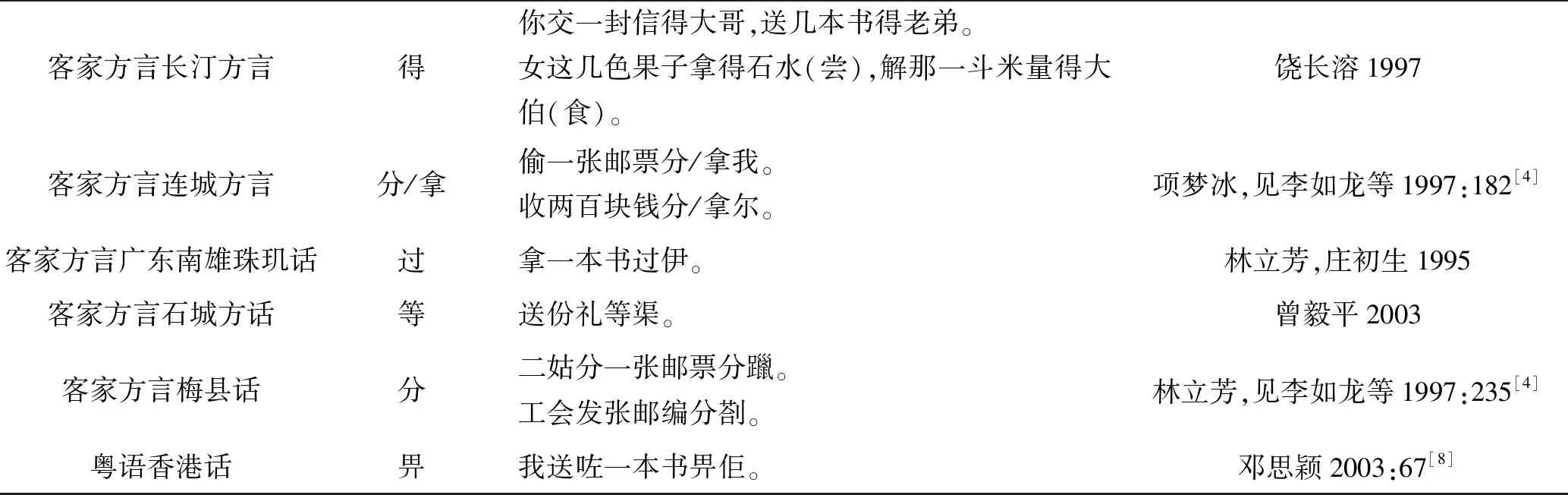

二、其它方言中Ⅲ式的介引成分

双宾句中间接宾语前使用介引成分,不仅是罗田方言使用,许多南方方言也如此,只是所介引的成分形式上会有所不同。下面将各方言的双宾句加入介引成分的Ⅲ统计为表3。

表3 汉语南方方言中介宾补语式的使用情况表

(接表3)

从上表可以看出,苏州话的“拨”、温州话的“给”、永春话的“互”,香港话的“畀”,梅县话、汕头话、连城话的“分”,泰和话、益阳话、长汀话、鄂东话的“得”,南雄珠玑话的“过”,闽东话的“乞”,安义话的“到”,邵阳话的“把”,大冶话的“了”,赤壁话的“搭”,石城话的“等”,宿松话的“在”,新化话的“来”,都是跟罗田方言介词“得”相当的语法成分。它们只是在不同的方言中,其对应的语音形式不同。

参照曹志耘《地图集》第96图[9],我们可以观察到,南方方言在双宾给予式中,多采用句式Ⅱ或者是介宾补语式Ⅲ,北方话多用句式Ⅰ且基本不使用介宾补语式,这可能与北方话“动词后不容任何介宾结果”以及“动词后不容双宾构型(即两个NP)之外的任何双成分”[1]这两个演变趋势相关,而含有两个动后成分介宾补语式恰好违背了这两个演变的大趋势,故其出局势所必然。相对于南方话而言,第一个演变趋势“动词后不容任何介宾结果”在唐五代已大体完成,南方话受到了较大影响,但程度不及北方话;第二项演变主要形成于元明清时期,南方话受到的影响较少,因此介宾补语式才有广泛使用的可能性。

三、以往的相关研究

“得”表介引成分的介词用法在其它方言区和汉语史中也存在,学界早已注意到这一语法现象,但对其来源却是见仁见智。

“得”和“到”“在”的介词用法之间有紧密关系。徐丹(1994)、太田辰夫(1987)、林焘(1962)、赵元任(1979)、陈刚(1985)等大致观点是“得”的介词用法来自于“在/到”的音变。郭熙(1986)[10]认为,由于[ts]与[t]发音部位相同,这促使其发音方式有互转的可能性。王兴才(2018)[11]认为,介词“得”的“到”“在”意义当由“得”的本义引申演嬗而来。这些观点都具有一定程度的合理性。总之,介词“得”和“到”“在”有不可分割的关系。

黄晓雪(2007)[12]将介引成分来源分为了三种:一是来源于给予义动词,如“把”“分”“互”“拨”等;二是来源于处所介词,如“在”“到”等;三是来源于表完成的动态助词,如“得”“了”等。但根据一些方言事实和“得”与“到、在”的紧密关系,我们认为黄晓雪“三个来源说”是值得商榷的。

罗田方言、武汉方言的介引成分“得”重读时可以念“到”,“得”与“到”是轻重音的区别,且有时候也可以用“把”作为介引成分,如:

(1)你把本书得/到我。

(2)你把本书把得/到我。

(3)你把本书把我。

(4)你把本书我。

从例(1)-(3)可以看出,在罗田方言、武汉方言中的介引成分“得”“到”和“把”可以互换,不影响句意。鄂东方言、武汉方言等地“把得”“把到”都可以表示“给予”,“得”与“到”的作用相同②。不仅在罗田方言中如此,“得”表“给予、到、在”义在其它方言地区也存在,学界早有关注,如湖南长沙、江西南昌、安徽芜湖、湖北孝感等地的“得”用作介词可以表示“给予、到、在”等意义。

黄文的观点认为“得”“了”来源于完成时态助词,不确。其例证主要来自于汪国胜(2000)[5],她认为大冶方言中介入成分“了”的功能作用相当于完成时态“了”,而据作者深入调查,大冶方言的介引成分“了”不一定是用在完成时态中,这种介引成分可以用在将来时态的祈使句中,如:明日送本书了渠。|下个星期买两套衣服了渠。

张敏(2010)[13]也有考察,他认为:大多数方言与格标记的形式是“过、到、倒、得、来、勒、了”等,其来源是方所(目标)标记,多由趋向动词虚化而来。虽然有些方言也用“V给”同形的与格标记,但历史文献及方言比较的证据显示它们均为晚起,更早的形式仍是与方所标记同形者。张敏先生的研究,似乎能在下列两种语言现象得到印证:

罗田方言里的“得”“到”可以作为一种处所介词,甚至是一种方所标记,用于位移空间有关的动词后面引出方所,如:

甲:你把手机搁得/到哪儿了?

乙:搁(得/到)床上了。

“放置类”动词双宾句间接宾语前都可以加上“得/到”引出方所,如:

(1)接点水得/到缸里。

(2)放点盐得/到锅里。

在古代汉语中,早就有用处所介词引出间接宾语,如介词“于”,既可以引出处所:“投之于江”(《论衡》),“置炉于炭火中”(《抱朴子·内篇16》),也可以引出间接宾语“公问族于众仲”(《左传·隐公八年》)。

罗田方言中的介引成分“得”是否也是源自古汉语“于”的遗迹呢?笔者认为虽然有一定的道理,但仍不算是最合理的解释。“得”“到”固然可以作为一种方所标记,放在处所宾语前引出方所,但这毕竟不是介引成分“得/到”在双宾语句中的主要作用,其大部分功能应是前附于指人的给予对象前面,表示转让关系,因而这种转让关系是含有给予的意义。黄伯荣论及鄂东方言双宾句介引成分“得”的省略与否的条件时,证明“得”是有给予意义[14]。

那罗田方言的介引成分“得”到底是什么来源?考察泰和、益阳、长汀、安仁、常宁、鄂东等地方言包括罗田方言的“得”并不表示完成时态,其主要作用跟普通话中介引成分“给”相当,表示一定的“给予”义。不仅是“得”,其它方言中的“过、到、把、了、搭、拉、来”的功能和普通话的“给”也差不多,都是用在与事对象的前边,表示转让关系。因此,我们认为各方言的介引成分功能相同,只是语音形式不同,因而不应把他们来源割裂开来,认为分别来自不同的来源。

四、介引成分“得”的来源

(一)从词义变化来看,介引成分“得”来源于“给予”义的嬗变。

汉语中包括各种方言普遍存在着给予义动词向介词的转化,如“给”(普通话)、“与”(山西临汾话、闽南话)、“把”(鄂东方言、湖北通山)、“畀”(广东话)、“拿”(赣方言)、“分”(客家话)、“拨”(吴语)等等。我们认为,介引成分“得”是由动词“得”的“给予”义虚化而来的。如,很多方言中“得”可表“给予”义或兼表“介引成分”。

(1)他得(给)了人家一拳,还有理吗?(东北官话,王兴才2008)[11]

(2)得不得我?再不得我,我告诉老师咯(给不给我?再不给我,我告诉老师去)。|妈妈买哒只乌猪得我吃(妈妈买了个乌龟给我吃)。(赣语安仁方言,朱军、张展2011[15])

(3)得你一甲碗(给你一只碗)。|得杯水得我(给我一杯水)。(赣语常宁方言,占升平2010)

(4)你阿可以送一本书得我(你可不可以送一本书给我)?(赣语泰和方言,郭玲2018)

(5)得其吃(给他吃)!(赣语耒阳话,兰小云等2014)

(6)拿一袋盐得我(拿一袋盐给我)。(赣语通山方言,华娇2011)

(7)箇件衣服得你穿(这件衣服给你穿)。(湘语衡阳方言,周揭琼2008)

(8)得侬吃(给你吃)。|本书得侬望(这本书给你看)。(吴语金华方言,李荣主编1996[16])

(9)你交一封信得(给)大哥|送几本书得(给)老弟(闽语福建长汀,饶长溶1997)

朱军、张展(2011)[15]说:安仁方言里的“得”字双宾语句及相关句式与普通话“给”字句相近,有双宾“得其一本书”和连动式“买一本书得其”,做介词时,有介宾补语式“送一本书得其”和复合式“送得其一本书”。赣语耒阳方言、常宁方言中的“得”兼表“获得”与“给予”义。汉语方言特别是赣语中的“得”作动词比较有特色,“得”是内外双向同体动词,既能够表示获取义,又能够表示给予义。杨树达先生的“施受同辞”观点能够很好地解释这一现象。在现代汉语中仍有“借、租、贷”等少数双向同体动词,英语中也有“lend,rent”这样的双向同体动词。古汉语词汇学中如“乞/丐:求也,与也”的反训,充分反映了双向同体动词的特点。词义的特点决定了词义引申的方向。“得”之所以能产生给予义,还是由其本义“获取”决定的,因为既然有了“获取”的结果,那么“给予”就有可能。

罗田方言“把”是比较强势的“给予义”动词,因此,“得”表示“给予”在该方言中不常见,但是罗田方言和赣语有亲缘关系[17],因此不影响我们得出结论:“得”的“给予”义来自于“获取”义,介引成分“得”来自于“给予”义,它的虚化是有其词义演变的基础。

(二)从语境影响来看,“得”常与“给与”义动词连用与同现,诱使“得”虚化为引进对象、目标等功能的介词。

“得”放在“给与”类动词后引进给与对象或关联对象,这一介词用法不仅在罗田口语中存在,而且还见于汉语的其他方言,如:

(1)把这材料给得教务处王老师。|这香蕉把得那小孩。(西南官话重庆话,王兴才2008)[11]

(2)送得他|拿得他看。(西南官话武汉话)

(3)他昨天把得(给)我的十块钱,我都用光了。|他交得我一封信。(江淮官话孝感话,王求是2018)

(4)几只好碗送得他打尽哒。(湘语长沙话,黄伯荣1996:529[14])

(5)编成这种白话报,印起出来,把得(给)列位来看|才买来的鱼就送得猫拖起去哒(才买来的鱼就送给猫拿去吃了)。(长沙话,张大旗1985)

(6)渠介固许得汤溪(他的女儿许给了汤溪的一户人家)。(吴语金华汤溪话,曹志耘2001)

(7)两块钱卖得你(赣语常宁话,占升平2010)

(8)阿比佢多出一块钱,卖得我吗(我比他多出一块钱,卖给我吧)!(赣语宜丰话,邵宜2007[18])

(9)我把锁匙交得你(赣语樟树话,习晨2019)

(10)等我话得你听(让我说给你听)。(赣语永修话,刘伦鑫1999:720[19])

(11)借得他(借给他)。(赣语湖口、星子、修水、高安、新余、吉安、永丰话,刘伦鑫1999:633)[19]

(12)过里来,我做得你望(过来,我做给你看)。(赣语耒阳话,兰小云等2014)

(13)借得我(借给我)。(赣语南昌话,徐阳春1998)

(14)钱早还得他了(钱早还给他了)。|(介绍信)我把得张主任了。(赣语通山方言,华娇2011)

这种用法不仅在方言口语中存在,在历史文献中也能找寻到踪迹,如:

(1)先嫁得府吏,后嫁得郎君。(《孔雀东南飞》)

(2)无情移得汝,贵在映江波。(杜甫《栀子》)

(3)嫁得瞿塘贾,朝朝误妾期。早知潮有信,嫁与弄潮儿。(李益《江南词》)

(4)传得南宗心地后,此身应便老双峰。(《太平广记》卷四百九十)

《汉语大词典》将上四例的“得”释为介词“给”“与”。

“得”经常与“给与”类动词连用,因受语境的制约和影响,“得”对前面动词的依附并与前面动词词义的重合,减弱了它的动词性,进一步虚化为介词“给”义。“结构式语义羡余是语法化的特色诱因”[20]。当“动词+得+宾语”中的宾语成分不表动作结果,也不表达动作完成、实现的状态,而是表动作的目标或归向时,放在“给与”义动词后面的“得”,在人们认知心理的作用下,就可能朝着具有引进对象、目标等功能的介词进行虚化。语法化是一个连续统,每个实词的虚化都有各自的诱因和具体的演变历程。正是“得”经常与这种“给与”义动词的连用与同现,就促成“得”开始走上虚化的道路,并在功能特征上发生一定转变。

可见,“得”用作介词表示“给予”意义,不仅有其本义引申的基础,而且其具体运用的语言环境也是一个很重要的外在诱因。

(三)从句法位置的改变来看,介宾补语式是来自连动结构后一个动词的弱化,介引成分“得”可能来自动词“得”的“虚化”。

萧红(1999)[21]认为“动1+直+动2+间”很可能是在当时复杂谓语包括“并列谓语”“连动式”“动补式”等发展日益成熟大环境的直接影响下产生的。“动1+直+动2+间”式结构与“连动式”相同,只是动词语义受到限制,它们更像一般的“连动式”。如:

(1)争持牛羊酒食献餐军士。(《史记·高祖本纪》)

(2)乃出其怀中药予扁鹊。(《史记·扁鹊仓公列传》)

(3)遂取所爱阏氏予东胡。(《史记·匈奴列传》)

如上例(2)~(3),动2一旦弱化,连动式“动1+直+动2+间”就演变成介宾补语式“动1+直+X+间”式。据萧文考察,动2最后统一为“与”都大约在唐五代。因此从汉语语法史来看,介宾补语式自中古汉语以来就产生,是来自连动结构后一个动词的弱化。

随着这种结构日益增多以及语义重心向主要动词倾斜,其“给予”义特征因不易被感知而被削弱、被泛化,于是便对这种结构进行了重新分析,在连动式的基础上再发展成为功能词,因此就出现了将原来连动结构重新分析为一种动补结构的新情况。随着重新分析而带来的结构上的改变,“得”的意义也就不再那么具体实在。于是就在原有“给予”意义的基础上进一步虚化为引进给与对象的介词。

这种推测可以在一些汉语方言里得到反证。在鄂东、孝感、武汉、益阳、太湖、赤壁、通山、阳新、长沙等地的方言都可以用“把得/把到”表示“给予”。如,罗田方言句式Ⅲ中,同样也可以在介引成分前加给予动词“把”,句式意义不变,如:

(1)你把点东西把得/到我(你送点东西给我)。

(2)大舅送了两壶茶油把得/到我(大舅送了两壶茶油给我)。

(3)光小毛就赢几千块把得/到我(仅小毛就赢几千块给我)。

(4)剁一院子白菜把得/到我(砍一院子白菜给我)。

(5)扯几根头发把得/到我(扯几根头发给我)。

(6)你打件毛衣把得/到你爸爸(你织几件毛衣给你爸爸)。

(7)村长开个证明把得/到我(村长开个证明给我)。

从例(1)-(7)来看间接宾语前是实义动词还是介引成分,表达句式义无差别,这说明双宾句式Ⅲ和连动句式之间有紧密关系。

“得”字变化的起点是动词“得”进入连动式,处于第二动词位置的“得”字在语境(语义、前面动词词义等)影响下动词性减弱,引起结合关系变化(对动词选择性减弱),再进一步到“给予”义逐渐消失,在句中主要表示给予成分,最终发展成只表示介引的语法意义的功能介词。

汉语许多动词历时演变规律告诉我们,处于句子非中心主要位置的动词往往会减弱动词性甚至于虚化[22]。“给予”动词“得”也就虚化为介词。事实上,罗田当地人说普通话一般把介引成分“得”对译为“给”。

五、结语

罗田方言的双宾句中只有间接宾语居后的句式Ⅱ才可以用介词“得”形成介宾补语式,这些间接宾语居后的句式Ⅱ通常被赋予了“给予”意义。这种特殊的句式Ⅱ有可能来自句式Ⅲ(S+V+O直+X+O间)中的介词“得”的省略。句式Ⅲ则可能是来自连动句后一个动词的弱化,虚化为表“引进给予对象或者关涉对象”的介词。

我们认为汉语方言“得”的介词用法,来源于“得”的词义引申虚化、句法环境影响、句法结构演变的合力作用。当介词“得”引进给予对象或者关涉对象时,“得”就可以根据上下文分别理解为介词“给”“到”或“在”。“动词+直接宾语+得+间接宾语”中的动词更多的是“把送”类动词,即使是一般动词,那么一旦放到这样的语境中,语境也赋予其“位移”“给予”的临时意义。由此我们可以知道介引成分“得”是由“给予”义动词发展来的,其发展途径是表“获取”义的“得”先虚化为表“给予”义的“得”,表“给予”义的“得”再虚化为表“介引”的“得”,即“获取义→给予义→介引义”。“得”表介引成分的用法在汉语南北方言中都有分布,但是其用法是复杂多样的,呈现出“你中有我,我中有你”的状况。本文以罗田方言为例,对汉语方言介引成分“得”的研究,为我们今后类型上的比较研究提供了一个语法事实。

注 释:

① 几个“叙说”义动词,如“带(捎话)、说、讲、唱、劝”等动词双宾语句两式均可用。

② 关于“得”“到”的产生,张敏认为这是因为由“持拿义”动词“把”产生“给予义”时,与事角色的赋元需要依靠其他赋元成分,常常要含一个与事标来形成复合形式,“得”“到”就是这种赋元成分,笔者认为有一定的解释力。见张敏《汉语方言双及物结构南北差异的成因:类型学研究引发的新问题》,中华书局2011年版,第153页。