上海海域海水水质变化趋势及应对措施

2020-09-10吴旭云裘诚王岳峰王统泽袁瑞

吴旭云 裘诚 王岳峰 王统泽 袁瑞

摘要:强化区域海洋生态环境评价,推进海洋生态环境监测体系建设,全面提升海洋环境保护监督管理效能,是上海建设全球海洋中心城市、发挥在“一带一路”倡议中桥头堡作用的必然要求。文章基于近年来上海海域环境质量监测资料,重点对无机氮、活性磷酸盐等海域主要污染物进行分析,结合流域来水与区域排污情况,阐明上海海域水质变化特征及总体趋势,并从体系建设、基础能力、执法监督、行业管理、生态修复与科技创新等方面提出合理化应对措施。

关键词:海洋环境;变化趋势;陆源入海;应对措施

中图分类号:P76 文献标志码:A 文章编号:1005-9857(2020)01-0046-05

Abstract:To build a global marine central city and play a bridgehead role in the “one belt and one road” construction of the state,the inevitable requirements for Shanghai include strengthening the evaluation of regional marine ecological environment,promoting the construction of marine ecological environment monitoring system,and comprehensively improving the supervision and management efficiency of marine environmental protection.The paper focused on the analysis of the main pollutants in the sea area,such as inorganic nitrogen and active phosphate,based on the environmental quality monitoring data in recent years.Combined with the runoff and regional sewage discharge in the river basin,the results clarified the characteristics and general trend of seawater quality in Shanghai,and put forward suggested solutions from the aspects of system construction,basic capacity,law enforcement supervision,industry management,ecological restoration and scientific and technological innovation.

Key words:Marine environment,Variation trend,Terrestrial pollution source,Suggested solution

0 引言

党的十八大以来,“绿水青山就是金山银山”的生态文明理念逐渐深入人心,生态文明建设也成为我国“五位一体”总体布局的一个重要组成部分。党的十九大报告中更是为未来中国推进生态文明建设和绿色发展指明路线图,要求各级领导政府加强环境治理力度,加快构建环境管控的长效机制。生态环境问题已不仅仅是一个经济问题、社会问题,更是影响国家发展战略和人民根本利益的政治问题。

上海地处世界第三大河长江的河口,蕴含着丰富的淡水、泥沙、滩涂湿地及生物资源,拥有良好的航道和岸线,长期以来,城市社会经济可持续发展得到了诸多重要的自然资源。随着在全球气候变化与河口高强度人类活动的双重胁迫下,上海海域的生态安全受到严重威胁,海洋生态脆弱性尤为凸显。长期以来,长江流域及其河口日益加剧的人类活动和资源开发,使得河口地区的生态环境发生了一系列的显著变化[1]。周晓蔚等[2]通过构建长江口敏感指标评价体系,对长江口生态系统健康状况进行了评价,认为河口系统目前處于亚健康状态,并有向病态方向发展的趋势。蔡文倩等[3]采集长江口及邻近海域大型底栖动物样品与环境资料,检测发现河口水体基本呈富营养状态,提出长江口在高强度人为干扰的情况下,评价生态质量状况会更为复杂。

为贯彻落实全国海洋生态环保工作要求,强化区域海洋生态环境评价,推进上海市海洋生态环境监测体系建设,全面提升上海市海洋环境保护监督管理效能,本研究在对上海海域近年来水质资料分析的基础上,以氮、磷为例,阐明水质变化特征及总体趋势,并提出合理化应对措施。

1 上海海域海水水质现状

1.1 2017年上海海域水质状况

根据国务院批复《上海市海洋功能区划(2011—2020年)》,上海海域面积为10754.6 km2。2017年,分别在2月、5月、8月和10月(即冬季、春季、夏季和秋季)开展海洋环境监测工作,监测面积覆盖整个上海海域。

1.1.1 海水水质

依据《海水水质标准》(GB3097—1997)对上海海域水质状况进行了综合质量评价,冬季、春季、夏季和秋季,上海市海域内符合一类和二类海水水质标准的海域面积分别占32.0%、16.8%、15.5%和21.7%,劣于四类海水水质标准的海域面积分别占53.6%、71.3%、52.4%和62.3%,污染海域主要集中在长江口及杭州湾北部近岸。

上海海域海水环境主要污染要素为无机氮和活性磷酸盐。以冬季为例,无机氮和活性磷酸盐劣于四类海水水质标准的海域面积分别占53.6%和18.9%,站位符合率分别为65.7%和28.4%,而其他监测的海水环境要素均优于劣四类水质(表1)。

1.1.2 流域入海污染

2017年,长江徐六泾断面年入海水量约10 090亿m3,化学需氧量(CODCr)601.36万t,总氮243.98万t,总磷10.90万t,重金属(铜、锌、铅、镉、汞)2.0万t。根据《地表水环境质量标准》(GB3838—2002),全年长江徐六泾断面水质综合评价基本维持在二类、三类,其中单因子标准指数法评价最差项目为总磷,其次为高锰酸盐指数。

1.1.3 陆源入海排污

2017年,上海市20个沿江沿海陆源入海排污口共排放处理后尾水21.56亿m3,年排放化学需氧量(CODCr)1.8万t,总氮2.4万t,总磷0.08万t,重金属(铜、锌、铅、镉、汞)0.010万t。

经评价,氮、磷仍然是各个排污口排放的主要污染物。排污口邻近海域水体中,除无机氮、活性磷酸盐外,其他监测要素均符合海洋功能区的海水水质要求。尽管流域来水使得上海海域海水水质的背景值总体上受无机氮、活性磷酸盐两项指标影响,但沿江沿海排污口的尾水排放,在一定程度上也对上海海域水质产生了负面影响。

1.2 近年来海域污染变化趋势

进入20世纪90年代后,随着工业化进程的加速和氮肥用量的快速增长,上海海域水质迅速恶化,到2000年后恶化速度相对放缓,主要污染物质由重金属污染过渡到营养盐污染[4]。

上海地处长江入海口,海域水质直接受上游来水影响。根据《长江水资源质量公报》和历史数据,2010年后,长江上游污水排放量基本维持在330亿~350亿t/a,总量达到全国的40%以上[5]。2017年4月公报显示,上海17个水功能区,达标率仅为52.9%,沿江河湖中,劣于三类海水水质标准的指标主要为氨氮、总磷等。

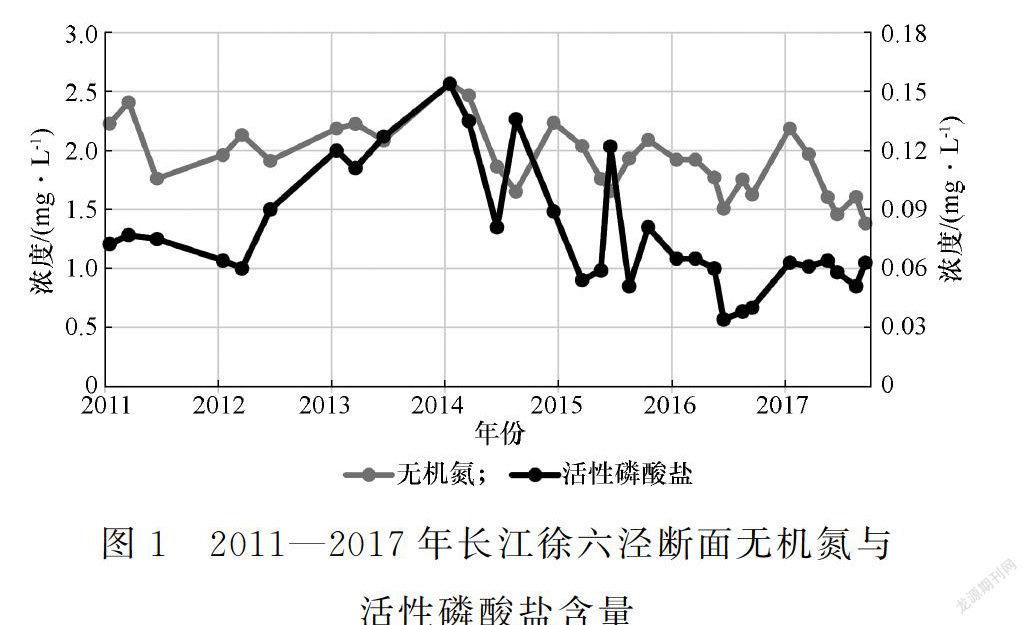

近年来,相关部门围绕长江生态环境保护修复做了大量工作,包括建立流域生产生活空间、加强河湖综合管理、建立水资源配置和高效利用体系等。据徐六泾断面实测资料显示,2011—2017年流域入海水体中无机氮与活性磷酸盐含量总体上呈先上升后下降的趋势,2014年3月长江徐六泾监测到近年来的最高值,分别为2.572 mg/L和0.154 mg/L,而2017年全年平均含量分别为1.702 mg/L和0.06 mg/L(图1)。

污水处理厂排放污水是上海市陆源入海主要污染源之一。21世纪初,随着城市发展的需要,以及对环境保护的日益重视,上海的污水处理厂建设迎来高速发展期,陆续建成了石洞口、白龙港、竹园等一大批大型污水处理厂,排水量均达到40万t/d以上,2016年全市污水处理能力达到800万t/d。随着国家对污水处理厂的排放标准日趋严格,原有的处理单元已无法满足现有要求,污水处理厂由原本一级B标准提升为一级A标准,提高污水中的COD、氨氮、总氮、总磷等排放指标要求。根据《上海市水资源保护利用和防汛“十三五”规划》要求,长江口、杭州湾沿岸城镇污水厂在“十三五”期间均需达到一级A标准,污染物排放减少一半以上,将极大减少局地排污给本市海域海水水质造成的不利影响。

自2011年起,上海市海洋监测单位逐渐完成对主要大型污水处理厂的监测覆盖,至2017年共计监测20个污水处理厂排污口。从图2可以看出,污水处理厂排放尾水中,总磷浓度在2016年后呈现明显减少。

在富营养化的水体中,叶绿素a广泛存在于浮游植物种群中,尤以藻类植物为甚[6]。浮游植物是海洋生态系统中十分重要的初级生产者[7]。其中叶绿素a浓度是目前遥感技术运用于水质监测的一个重要参数,也是我国海洋环境监测的重要指标,可以反映水体的水质情况及富营养化程度[8]。2012—2018年长江入海口区域叶绿素a浓度在空间上呈现一定的差异性:在长江口内区域,崇明岛以北的北支河段浓度较低,崇明岛以南的河段浓度较高;在长江口外区域,长江北岸启东嘴以东的近岸海域以及九段沙外、舟山群岛以北的周围海域(122.2°—122.5°E,30.8°—31.2°N)浓度较高,且在122.8°E以东有一个明显向NE方向延伸的水舌,而在长江南岸南汇嘴以南的杭州湾海域以及离岸较远的外海海域浓度较低。长江口内河流流量南支河段比北支大,浮游植物较多且生长旺盛,因此叶绿素浓度也较高。长江口外表层水体在季风作用下朝东北方向输运,河流汇入东海时余流方向偏北,因此叶绿素a浓度分布形成了向东北方向延伸的水舌。图3为2012—2018年长江入海口的口外海域域(a)、口内河段区域(b)以及杭州湾北部海域(c)的叶绿素a浓度时序变化情况。整体来看,2012—2018年长江口区域的叶绿素a浓度逐年降低,高浓度区域面积也逐年减少,但在2016年浓度分布情况有往复且浓度较高。而杭州湾北部海域受长江径流量输运作用影响较小,因此叶绿素a浓度年际变化并不明显且较低。

2 面临的形势与挑战

近年来流域来水与上海本地陆源排污趋势逐渐好转,生态文明建设的理念逐渐落实到生产生活中,经济发展方式发生深刻转变,推动城市环境向绿水青山迈进,更为海洋生态环境保护带来重要机遇。

但不可否认的是,海洋生态环境面临的形势依然严峻。上游农业面源污染、工业点源污染依然存在,流域水环境污染有待改善,仍是上海海域的主要污染源。长江口杭州湾为强潮河口,流域污染、陆源排污等污染源的长期汇入,经由潮动力扩散至整片海域,其累积作用对整个海域范围产生极为不利的影响[9]。

从经济社会发展来看,海洋生态环境保护压力仍呈上升态势。长江流域各地区工业化、农业现代化发展参差不齐,区域经济发展不平衡,传统粗放型发展方式仍未能彻底转变[10]。流域生态利益协调机制尚未建立。海水水质无法达到近岸海域环境功能区要求,无法适应近岸海域功能区使用功能和保护目标的需要。

在統筹推进“五位一体”总体布局中、将生态文明建设摆在突出位置,美丽海洋是美丽中国的重要内容。同时,在推动“一带一路”倡议实施的进程中,海洋也是我国参与全球治理、承担大国责任的关键领域。上海在对标全球海洋中心城市发展要求的过程中,要重点围绕海洋环境友好、海洋资源节约集约利用等目标,更好地发挥在国家“一带一路”建设中的桥头堡作用,坚持绿色发展、源头护海,抓好区域-流域-海域联防联控与系统治理,坚持污染防治和生态修复并举,确保海洋生态环境质量企稳向好。

3 海水环境保护对策

按照陆海统筹、重视以海定陆的发展原则,实行严格的生态环境保护制度,坚持“治、用、保、测、控、防”齐抓并进,形成体制机制健全、监测效能提升、环境质量改善、风险区域防控、系统治理修复的整体格局。

3.1 健全标准体系

加快推进长江口水质评价标准研究,统一河口水质评价指标,解决河口水质评价边界划分不清、指标类别混乱等问题,合理衔接地表水标准与海水标准。积极推进海洋生态监测评估、海洋生态补偿、海洋在线监测等领域的技术规范、指南。加快海洋垃圾、微塑料等新型海洋污染物的监测标准规范和业务化研究。

3.2 推进基础建设

加快推进海洋环境实时在线监视监测监控系统建设,在长江徐六泾、黄浦江吴淞口等江河入海口,竹园、白龙港等大型污水处理厂排污口等污染源,以及青草沙、陈行、东风西沙等水源地建设在线监测点,统筹考虑海洋监测站网布局,形成覆盖全市海域的在线监测“一张网”。

3.3 强化执法监督

根据划定的上海市海洋生态红线区域,强化红线制度落实情况的监督检查,同事落实红线管控具体措施,严格控制海洋开发利用活动,加强红线区监视监测与整治修复,确保红线制度落地见效。组织实施各区近岸海域水质考核,科学评价海洋资源利用、环境治理、生态保护等方面的變化趋势和动态进展。

3.4 提高准入门槛

围绕供给侧改革和“放管服”改革,切实用好审批抓手,提高环境准入门槛。严格海洋工程项目环评审批,推动涉海企业加强监测能力建设,杜绝落后产能和严重过剩产能上马建设。加大简政增效和事中事后监管力度,制定监管办法,强化海洋工程建设、区域用海规划等领域监管,保障地方经济健康发展。

3.5 推进生态修复

加强金山三岛海洋生态自然保护区、崇明东滩鸟类自然保护区、长江口中华鲟自然保护区、九段沙湿地自然保护区等建设管理,创新完善保护区管理体系,组织开展保护区管理监督检查。制定海域生态修复工作方针,建立地区生态修复项目库,切实推进滨海湿地、沙洲、工程区等区域的修复工程。

3.6 强化科技支撑

用好21世纪海上丝绸之路等平台,积极推动与其他地区的交流合作,开展海洋生态联合调查、共建监测站等工作。通过举办培训、学术交流活动等方式,进一步推进海洋环境污染治理与修复、生物多样性监测、海洋垃圾及微塑料监测、灾害应急处置等领域的交流与合作。

4 结语

上海海域生态环境复杂,存在的问题也较多。水质指标是衡量海洋环境情况的主要指标之一。本研究从氮、磷指标出发,针对上海海洋近几年海水水质情况与入海污染物情况,分析了海洋环境面临的形势与挑战,并在此基础上,结合国家海洋发展战略,有针对性地提出适合上海城市发展的海洋环境保护对策和建议。在《上海市海洋“十三五”规划》中明确指出,要进一步加强海洋资源综合管控,突出海洋生态环境保护优先导向。可见,在上海建设“全球海洋中心城市”的进程中,实施可持续发展战略,加强海洋自然资源合理开发利用,推进海洋自然生态文明有序和谐建设,将成为未来城市发展的主旋律。

参考文献

[1] 陈吉余,陈沈良.长江口生态环境变化及对河口治理的意见[J].水利水电技术,2003,34(1):19-25.

[2] 周晓蔚,王丽萍,郑丙辉.长江口及毗邻海域生态系统健康评价研究[J].水利学报,2011,42(10):1201-1208.

[3] 蔡文倩,朱延忠,林岿璇,等.富营养化压力下的长江口及毗邻海域生态质量状况评价[C]//2017中国环境科学学会科学与技术年会论文集(第三卷).北京:中国环境科学学会,2017.

[4] 潘怡,仵彦卿,叶属峰,等.上海海域水质模糊综合评价[J].海洋环境科学,2009,28(3):283-287.

[5] 辛小康,贾海燕.长江流域水资源保护现状分析与关键技术研究展望[J].三峡生态环境监测,2018,3(2):13-20.

[6] 孙乐成,王娟,王林.基于实测数据的北海区海水表层叶绿素a浓度遥感定量反演[J].海洋开发与管理,2019,36(4):34-38.

[7] 冯钰婷,赵辉,施玉珍.秋季雷州半岛近海营养盐和叶绿素a浓度空间分布及其相互关系[J].广东海洋大学学报,2019,39(2):75-82.

[8] 刘宇,李旭龙.基于水体指数的镜泊湖叶绿素a质量浓度反演研究[J].湖南农业大学学报(自然科学版),2019,45(2):172-178.

[9] 韩非非,崔冬.长江口污水超标排放对水质影响的数值模拟研究[J].人民长江,2018,49(14):17-23.

[10] 马建华.加快推进流域水生态环境保护 着力构建美丽长江[J].长江技术经济,2018,2(2):1-5.