温州气象科普需求调查及品牌化发展思考

2020-09-09林建忠潘永地

林建忠,潘永地

气象灾害对社会经济和人民生活造成的重大影响,需要提高公众气象防灾避险常识,因地制宜地进行专项气象灾害防御的气象科普教育[1-6]。立足温州气象灾害多发频发、地形地貌复杂多样、气象变化影响敏感等基本市情,紧紧围绕温州经济社会发展和防灾减灾需求,以“智慧气象”为抓手,建设全国市地级“防灾减灾+智慧气象”示范城市为契机,调查了解公众对气象科普的需求,加快推进气象科普工作,全面提高广大群众对于气象科普工作的重视程度,进一步加大人们对于防灾减灾、灾害预警等的避免意识,进一步提升人们的自救水平,推进和谐社会建设。

1 温州气象科普现状与需求调查分析

调研对象为气象“四员”队伍、气象服务监督员、社区居民、学校学生、政府机关和网上公众调查等,共收回调查问卷482份,通过座谈会收集到39条意见建议。

1.1 在气候变化背景下极端天气气候事件频繁发生,对灾害性天气信息的正确防范是气象科普的重点

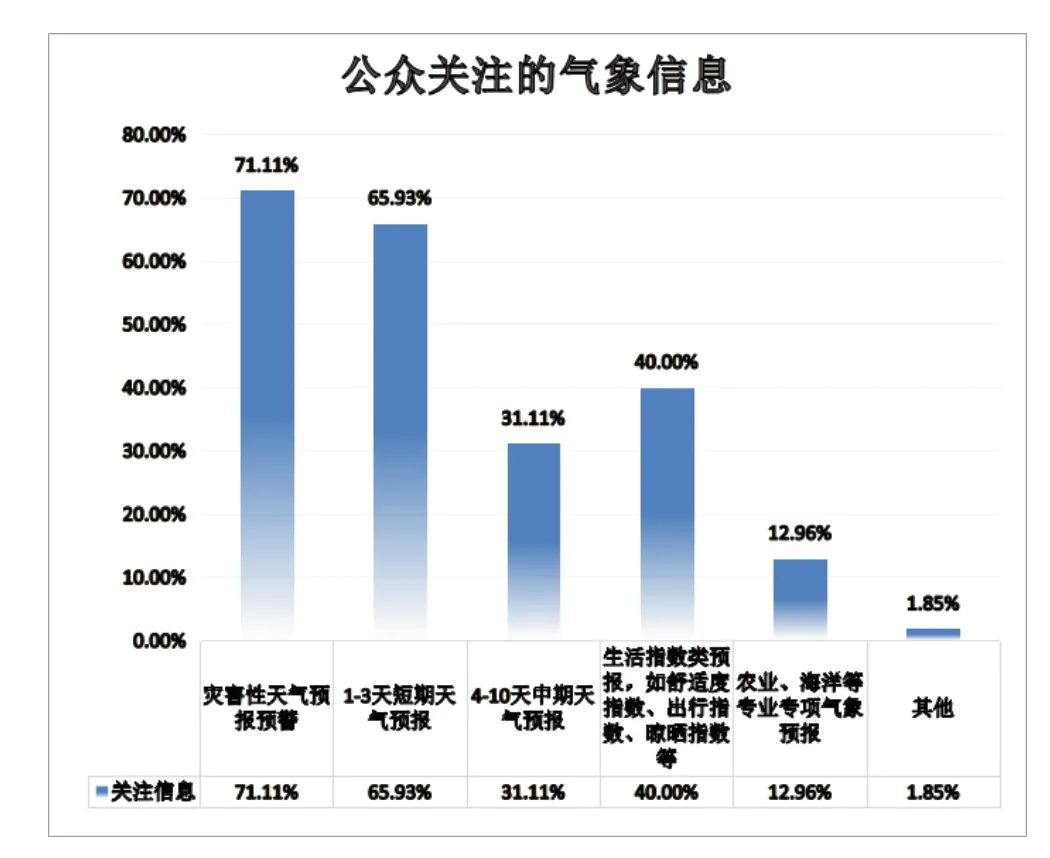

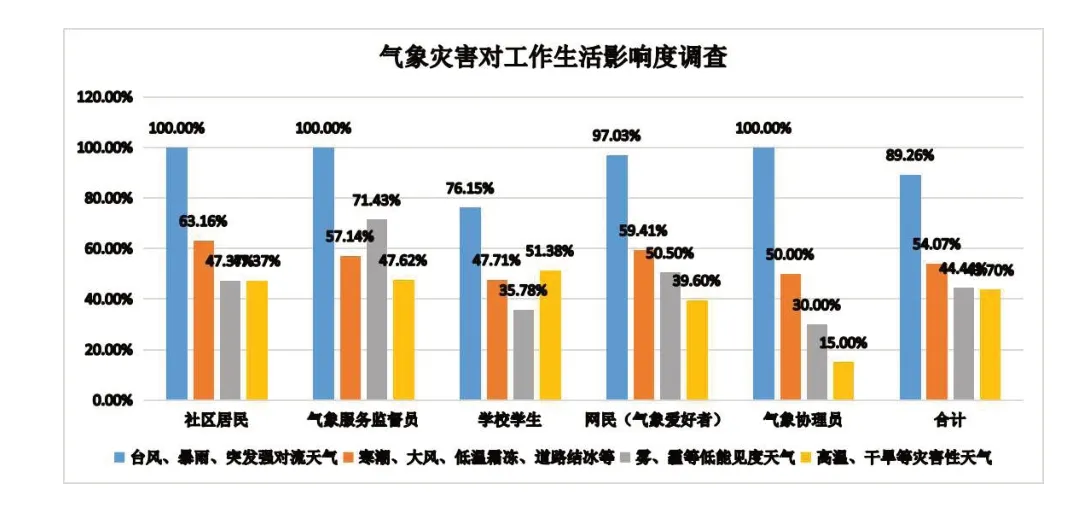

温州“温润之州”,国内气候最适宜居住的城市之一,气候资源和大气环境比较优势非常明显,气温适宜、冬暖夏凉;雨水、风能等气候资源丰富;雾霾天气呈现逐年向好趋势;负氧离子浓度排全省前列,空气“清新”。温州虽然气候资源丰富,但气象灾害影响也很严重,有台风暴雨重发之灾,雷电大风频发之害,高温洪涝易发之忧,大雾冻害常发之患,处在中国乃至全球灾害高灾害风险区域,气象及其次生灾害占自然灾害损失的90%以上。受典型季风性气候的影响,气象灾害呈多样性,除沙尘暴以外,其余14种气象灾害都有发生。登陆台风强度增强,严重影响台风增多。新中国成立以来共有21个台风登陆温州,年均0.3个,其中12级以上登陆台风20世纪90年代之前是年均0.15个,90年代之后是年均0.25个;另外,严重影响台风,90年代以前是年均0.54个,90年代之后是年均0.61个,近10年达到年均0.73个。梅汛期雨季雨量、暴雨日数呈双增趋势。对1971年以来市区及各县的梅汛期暴雨次数进行了统计,全市年均出现11.7次暴雨。其中90年代之前年均8.8次,90年代之后年均有13.6次,而且各个县的梅汛期平均暴雨日数较90年代之前均有增多。据2010年以来的雷电监测分析,温州地区的闪电总数呈现出逐年增多趋势。雷雨大风等突发强对流天气具有局地性强、来势猛、破坏力大、预防难度大等特点,容易造成工地、工棚等简陋建筑倒塌,甚至引发人员伤亡。温州经济社会快速发展,极端气象灾害易引发地质、环境、农业等次生灾害、安全事故,成为很多灾害和突发事件的“源头”。如监测不到位、预报不准确、防范不及时、应对不科学,往往会引起一系列连锁反应,对科学防灾减灾带来了更大的挑战。温州气象灾害的特征和影响的严重性与调查中公众对灾害性天气的关注度是相吻合的,公众对灾害性天气的关注度也是最高的,达71.11%(图1)。认为对工作和生活影响最大的灾害性天气是台风、暴雨和强对流天气,达89.26%,除学生群体外其他群体达到97%以上(图2)。所以加强应对气候变化、防御灾害知识的科普宣传工作,让公众了解和掌握更多的气象防灾减灾、趋利避害知识,有助于全面提高气象科学知识的社会普及程度,增强公民气象科学素养和气象防灾自救能力。

图1 公众关注的气象信息

图2 气象灾害对工作生活影响度调查

1.2 气象专业术语太多影响公众的理解,让“预报用语更贴近生活、通俗易懂”是科普宣传的关键和方向

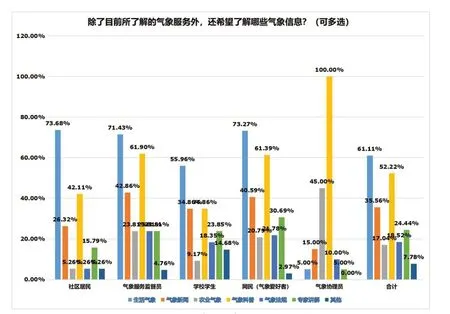

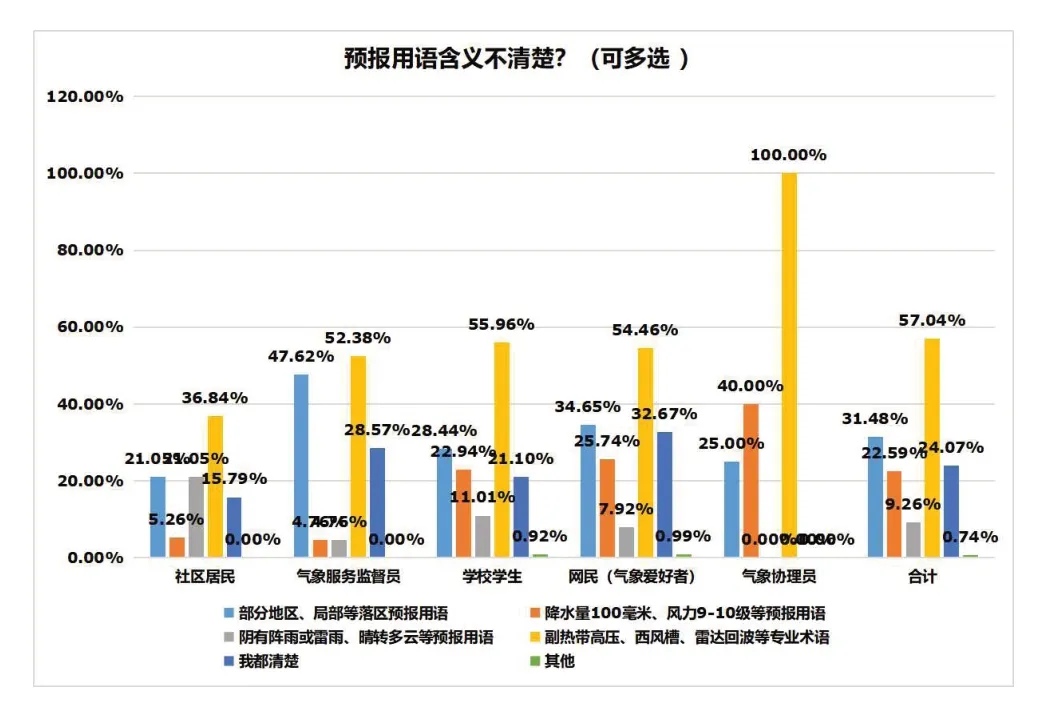

温州全市气象部门共有干部职工241人(其中温州市本级107人)。全额拨款地方气象机构10个,地方事业编制52名。高学历人才居多,本科以上占80.3%,中高级职称人员占比高,占53.2%。气象预报预测越来越准确、精细、智能,24小时短期预报准确率85%以上,1~3天预报准确率达81%以上,业务产品和服务产品加工形成5大类243种。同时积极加强媒体合作,想尽一切办法让气象信息走进千家万户,微博、微信粉丝数共计67万;开发和推广智慧气象、台风预警码等手机“两微一端”;气象短信定制用户数221万,平均每天1多万人次拨打气象咨询电话;“温州台风网”用户遍布全国及世界20多个国家和地区,2019年台风“利奇马”影响期间总访问量超过1 400万,创历史新高;台风视频直播,关注点赞人数第一小时超过10万。在取得这些成绩的同时,调查中也发现一些存在的局限性,调查结果显示,除了目前的气象服务,生活气象和气象科普是公众最希望获得的气象信息,52.2%的公众希望能更多的了解气象科普信息(图3),气象协理员、气象服务监督员和气象爱好者等和气象工作联系密切的群体对气象科普知识需求排前三。公众认为气象服务应该在百姓生活、交通出行、农业生产、旅游和灾害防御等领域发挥作用,这些领域的气象防灾减灾知识是今后科普的重点方向。而同时有57.04%的公众对副热带高压、西风槽、雷达回波等专业术语含义不清楚(图4)。

图3 公众对气象信息侧重点需求调查

图4 公众对预报用语等气象知识的掌握度调查

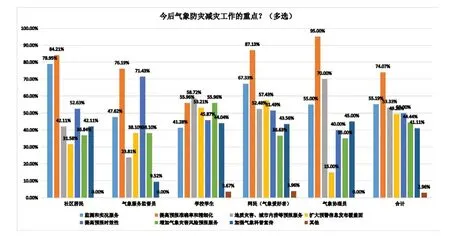

调查对象中和气象部门联系密切的协理员竟然是100%对这些专业术语含义不清楚,虽然调查对象可能存在一定的偶然性和误差,但同时也反映出气象专业术语的科普任重道远;同时对部分地区、局部等落区预报用语感觉困惑。调查人员认为今后气象防灾减灾重点任务中应加强气象科普宣传工作(图5),气象协理员和学生群体对气象科普的需求更盛。

图5 气象防灾减灾工作的重点

1.3 气象科普知识需求旺盛,创新宣传方式是气象科普的核心

与其他部门相比,气象服务有着其自身的特殊性:第一,公共气象服务具有“受众的广泛性和群众评判的权威性”特征,这对如何提高气象服务的社会满意度带来更为严峻的挑战。一方面,气象服务是服务对象最为广泛的公共产品,人人都是服务对象,也是预报质量的权威评判者,对公共气象服务的监督、评价、考量无所不在。另一方面,气候变化背景下极端天气气候事件呈现出发生频率更高、预测预报更难、影响时间更长、破坏强度更强、造成损失更大的新趋势、新特点,往往导致社会对公共气象服务的期望值与气象服务的现实能力差距越来越大。第二,公共气象服务具有“服务的间接性”特征,气象产品的传播接收很大程度取决于通信网络、公共媒体等基础设施建设和部门相关职责履行情况,产品的应用很大程度上取决于气象与各行各业的广泛合作程度,服务效益的发挥很大程度取决于全社会接收、理解、应用气象的能力和水平。第三,公共气象服务具有信息价值的“断崖式暴跌”特征,超过时效的气象监测预报产品的社会经济价值暴跌,并可能误导社会公众,这对公共气象服务产品的时效性、发布的及时性、传播的广泛性提出了极高的要求。而同时气象工作是专业性很强的工作,气象部门又是相对封闭的部门,有关部门及社会民众对气象工作的了解不是很全面,所以更需要我们加强气象科普宣传,争取各有关部门和社会各界对气象工作的理解和支持,让温州社会各界了解气象、关心气象、支持气象,为气象工作营造更好的社会环境。

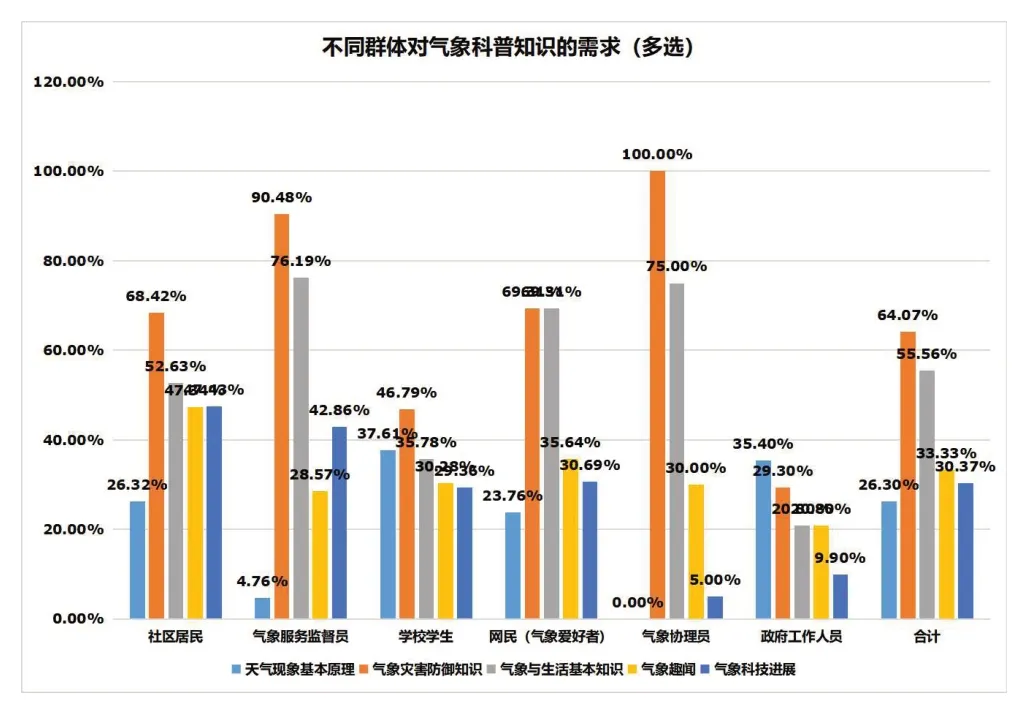

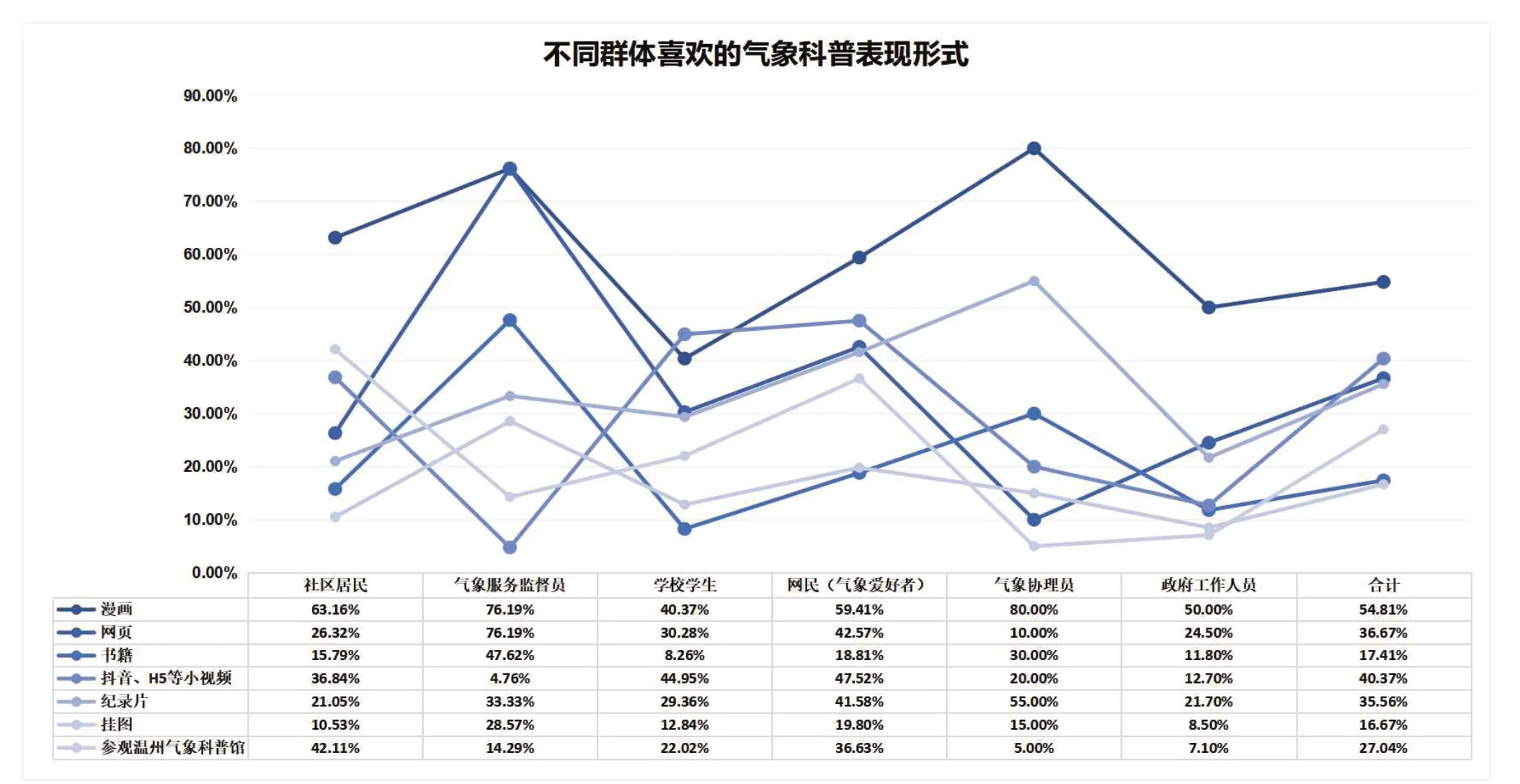

从这次调查统计结果分析,公众喜欢的科普知识排序位于前二的是气象灾害防御、生活气象知识(图6)。喜欢的科普方式排序伴于前五的是漫画、网页、纪录片、抖音、H5等小视频(图7),相比传统科普宣传方式大众更喜欢新颖的宣传方式,所以不断创新宣传方式是今后气象科普的核心。在这次调查中,发现大众选择温州气象科普馆了解气象的比重不大,仅占27.0%,今后需要进一步发挥预警中心大楼业务平台和科普馆的作用,邀请更多新闻媒体和公众参观考察气象工作。

图6 不同群体对气象科普知识的需求

2 温州气象科普品牌化发展建议

温州气象灾害特别是台风多发频发,公众对气象科普需求大,为气象科普工作发挥作用、更好地为防灾减灾提供了很大的舞台,特别是2019利奇马台风之后,如何补齐气象的短板成为重点推进的问题之一。温州市气象防灾减灾中心大楼的建成投用,为气象科普馆建设提供了良好的硬件基础,2万平方的大楼,在全国市地一级也是数一数二的。温州拥有上海台风所温州联合实验室、院士工作站两大气象科技创新平台,这在全国市地一级也是不多见的,这为推进气象科技创新和人才队伍搭建了重要的平台。这些优势,为温州气象科普品牌化发展提供了基础优势。

2.1 围绕校园气象科普教育“示范市”建设,推进校园气象科普品牌化发展

图7 不同群体喜欢的气象科普表现形式

围绕温州校园气象科普教育“示范市”建设,继续积极推进全市中小学气象科普教育基地建设,各县(市、区)至少建成1个全国气象科普教育基地、2个省级校园气象科普教育基地、4个市级校园气象科普教育基地。苍南县以防御台风为特色,建成全国首个校园气象科普教育示范县,通过以点带面、示范引导的方式,整合各类资源,构筑城乡综合减灾服务平台,形成政府为主导、制度为支撑、学校为平台的城乡综合减灾格局,力争学校气象科普教育方面取得显著成效,走在全省全市前列。

面向学校举办校园气象科普培训班,组建气象学会校园气象科普专业委员会,气象与教育部门联合开展气象师资培训,联合开发气象科普教育课本;继续鼓励和支持中小学校自办校园气象站,把校园气象站建设与学校气象科技教育相结合,创造性地开展校园气象科普嘉年华、气象知识竞赛、宝贝报天气、小小减灾官科普大赛、气象科普电影连连看、气象研学之旅等多种活动,让他们认识大自然、认识气象灾害的破坏力,通过“小手牵大手”提高全民防灾减灾意识。

联合共青团、气象局、教育局、少工委、气象学会、青少年活动中心(青少年宫)举办“青少年气象科普知识大赛”“校园气象科普宣传的手抄报、黑板报、卡通画比赛”,普及气象知识,增加青少年的应急知识储备,提高青少年应对生活风险以及气象灾害的能力。

2.2 注重场馆创新,打响气象科普馆品牌化发展

温州气象科普馆坐落于气象预警中心的二层,面积接近600m2,也是目前浙江省第一家综合性大型气象科普场馆。整个气象科普馆共有大小展项10项,分为东部地球家园展区、中部综合厅和西部3D影院厅三部分,主要包括温州气候特点、温州气象之最、气象知识、气象防灾减灾等内容,除了图文展示外,还有视频、VR体验、游戏互动,3D影视等多种形式。温州市气象科普馆已成为党政领导视察指导、乡镇(社区)协理员等“四员”了解气象、社会公众接受气象科普教育的重要场所。2018年初建成,每周日上午向公众免费开放,每年接待量超万人次。今后依托气象科普馆开展多种形式的气象科普活动,办成具有知识性、科学性、趣味性、实用性的场馆,注重场馆的创新,不断推进气象科普馆延续发展。通过实地参观体验气象科普知识、与工作人员近距离交流、体验VR技术模拟灾害性天气现场、观看3D气象影片、虚拟气象主持人客串一把天气预报主持,温州气象科普馆创建成全国气象科普教育基地和省级学生教育实践基地。

同时利用温州大罗山风景区的多普勒雷达站现有场地,建设涵盖地理等自然科学内容的气象科普公园。探索与当地其他科研单位联合将气象科普公园建成一个集气象、天文、地质、植物等多种学科的科普基地和摄影基地,每两年组织气象摄影爱好者进行气象摄影比赛。

2.3 密切联系群众,开展主题性气象科普传递活动品牌建设

结合温州目前拥有“全国和谐社区建设示范社区”称号的鹿城区南浦街道宏兴社区、拥有“全国科普示范社区”称号的温州鹿城区洪殿社区的气象科普示范区建设案例,探讨气象科普示范区品牌建设路径。建设以自动气象站为标志的科普园地,打造具有气象特色的社区科普示范区。建设气象科普长廊、气象科普互动平台,并配备气象知识翻板等。针对城市社区居民对气象与健康、气象与生活等方面知识的关注,采取气象专家咨询、散发气象科普宣传材料、在新闻媒介开辟气象专栏(专版、专题)等形式,及时将相关的气象知识传授给市民。

推进文化礼堂气象科普示范点品牌建设。在全市1 011个文化礼堂培育“五有”文化礼堂气象科普示范点,即有气象信息传播设施、有气象科普专栏、有定期气象科普活动、有气象灾害风险地图、有气象灾害防御应急联络人员。气象防灾科普文化纳入礼堂或村文化体育活动区展示内容或独立建设气象科普展区或展品,通过播放电影、科普讲座、应急演练等方式提高村民防灾减灾能力,精心打造气象科普为新农村建设提供科技支撑的服务品牌,满足老百姓科普新需求。

创建“气象科普大使”品牌活动案例,探讨主题性气象科普传递活动品牌的建设途径,组成了一支高水平的气象科普队伍。该活动定位为“把握气象需求,面向重点人群,创新科普手段,提升服务质量”,重点开展“气象科普大使进社区”与“气象科普大使进校园”两项品牌活动。

2.4 以新媒体为媒介,积极打造个性化气象科普品牌

随着互联网、大数据、区块链、人工智能等信息技术飞速发展,大力推动以新媒体为媒介的便利化、体验化、个性化的“互联网+”气象科普。结合温州气象“两微一博”微信公众平台的建设实践,探索新媒体时代的气象科普特色品牌建设,打造图解、卡通动画(flash产品)、抖音、微视频、游戏、VR、AR等新媒体气象科普传播新名片。通过手机网络、移动媒体、车载电视等多媒体,传递面向不同季节、不同气候条件的全面、多样化、针对性的气象科普信息,推出具有深度和样式新颖的图片、音视频类科普作品。如利用气象科研数据,研发交互性很强的“降水”flash产品,flash产品界面可以滑动不同的按钮设置气象、湿度等条件,设置完成后画面就会出现该条件下可能出现的降水,包括冰雹、雨、雪、霰等,直观生动,并且参与性强。同系列的还有雷电的形成、飓风、龙卷风破坏力等。加强虚拟现实技术、人机交互技术等在气象科普宣传上的应用,加快气象科普知识在信息化社会的传递步伐,提升人们防灾减灾的意识和能力。