下一站,火星

2020-09-06段崴陈建王蕴聪

段崴 陈建 王蕴聪

首次火星探测任务低调研发数年之后,在2020年4月24日中国航天日正式获得命名:天问一号。“天问”取自屈原长诗《天问》,“日月安属,列星安陈”,叩问了大量天文现象和历史事件,表达了对真理的求索,也与深空探测气质相符。

2020年7月23日,中国首次火星探测任务“天问一号”探测器在海南文昌航天发射场启程。中国拉开了向更遥远的深空探测的序幕—开启火星探测之旅。

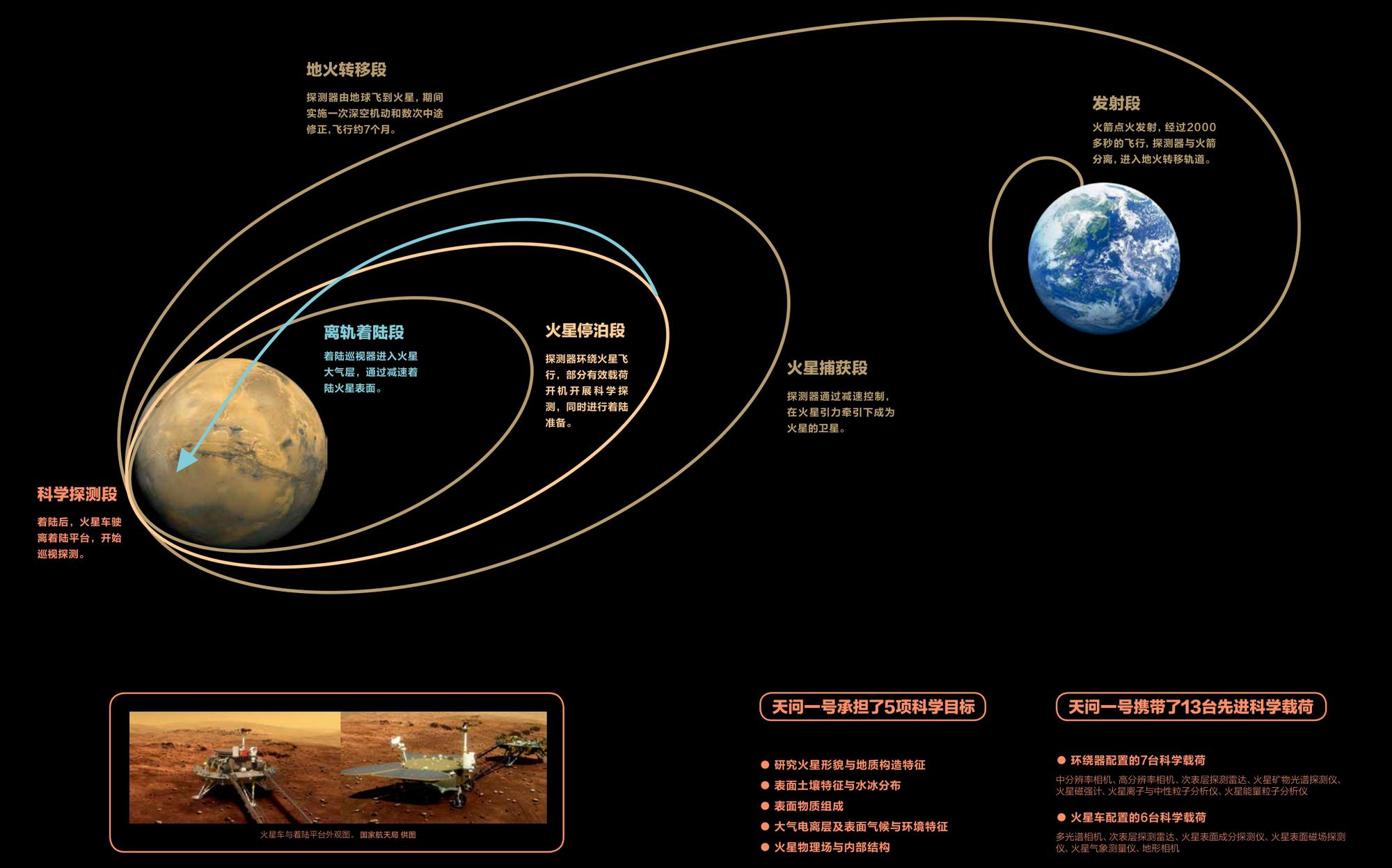

7月23日12时41分,长征五号遥四火箭的点火升空,飞行2000多秒后,成功将“天问一号”探测器送入预定轨道。中国将通过一次发射,实现“绕、着、巡”(火星环绕、着陆和巡视探测)三大任务,这在世界航天史上尚属首次,同时也迈出了中国自主开展行星探测的第一步。

“天问一号”启程“探火”

7月23日,海南海滨的文昌发射场,昵称“胖五”的长征五号运载火箭迎来第四次发射。与它的前三次发射一样,在距离发射塔架数公里的海滩边,来自全国各地的航天爱好者汇聚于此,等待点火发射的瞬间。

“长征5号”是中国目前运载能力最大的火箭,也几乎是最年轻的长征火箭,它的每一次发射都是航天界的大事。尚在研制阶段时,未来的任务清单上就写满了“明星”项目:嫦娥五号月球采样、空间站组建……这次任务的目的地是火星,中国首次自主火星探测任务“天问一号”正式实施。这次任务也是长征五号系列运载火箭首次应用性发射,也是中国运载火箭首次执行地球-火星转移轨道发射任务。

如果以飞行的距离划分中国太空探索史,进入地球轨道是第一步,从地球轨道拓展到月球轨道是第二步,此次突破地月空间,到达另一颗行星,则是又一次跨越。

为了能将探测器直接送入地火转移轨道,“胖五”以超过第二宇宙速度的11.2千米/秒,飞出中国火箭最快速度。这一速度被称为第二宇宙速度,也被称为“逃逸速度”。航天器只有达到该速度,才能完全摆脱地球引力,飞向太阳系内的其他行星。

根据计划,在地火转移轨道经过约7个月的飞行,“天问一号”探测器将到达火星附近,通过“刹车”完成火星捕获制动,进入环火星轨道。再经过约3个月的环绕飞行后,将于2021年5月择机实施降轨机动。着陆巡视器与环绕器分离后,环绕器升轨返回至停泊轨道,为着陆过程提供中继通信;着陆巡视器将在火星乌托邦平原南部预定区域实施软着陆。

“天问一号”探测器如何成功被火星的引力场捕获,是任务中的关键点之一。

在首次火星探测任务中,火星探测器由环绕器和着陆巡视器两部分组成,着陆巡视器将在火星表面软着陆,并释放火星车,在火星表面进行巡视探测。火星车将停留90个火星日(一个火星日约为地球上24小时37分钟),开展巡视探测、火星地貌特征研究等多项任务。

探测器在“奔火”的途中一直处于高速飞行状态,在着陆之前,需要先将速度从4.8公里/秒,降至着陆时的0。这个过程大概需要7—8分钟,分4个减速段。虽然时间短,但却是整个任务成功与否的一个关键点。

第一个階段是气动减速段,探测器会踩下“急刹车”。

第二个阶段探测器将打开降落伞。

第三个阶段进入到动力减速段,探测器的反推发动机点火开始工作。

第四个阶段在最后的100米还有一个悬停避障,即着陆缓冲段,这个时候的速度相对于地面速度0。在最后的着陆阶段,探测器通过悬停在空中,此时探测器的速度已经很慢了,探测器会自主观察火星表面,快速计算出最佳着陆点。最终它将水平移动到该点上方,伸出“四条腿”,并在稳定着陆后展开舷梯释放火星车。

中国首次火星探测任务新闻发言人、国家航天局探月与航天工程中心副主任刘彤杰表示,此次火星探测任务的工程目标是实现火星环绕探测和巡视探测,获取火星探测科学数据,实现中国在深空探测领域的技术跨越;同时建立独立自主的深空探测工程体系,推动中国深空探测活动可持续发展。

在工程方面,首次火星探测任务的目标,一是突破火星制动捕获、软着陆、长期自主管控、远距离测控通信、火星表面巡视等关键技术,实现火星环绕探测和巡视探测,获取火星探测科学数据,实现中国在深空探测领域的技术跨越;二是建立完整配套的深空探测工程体系,推动中国深空探测可持续发展。

为什么是火星?

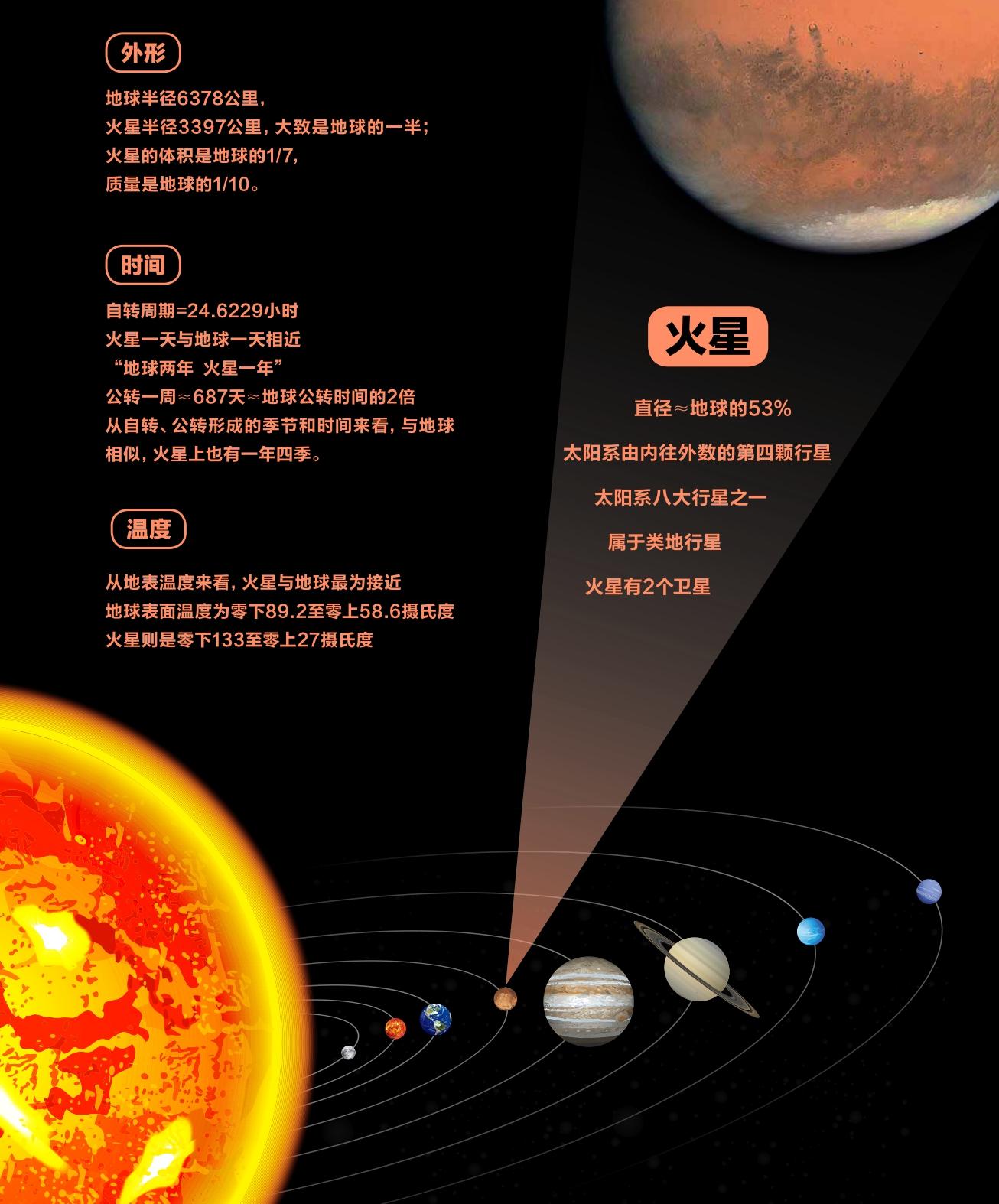

受天体运行规律约束,火星探测窗口每26个月一次,并且窗口时间较短。从1960年苏联发射首颗火星探测器至今,人类已经发射了近50颗火星探测器。1996年以来,几乎每个发射窗口都有火星探测器发射,今年更是迎来了多国齐聚火星发射窗口。为什么人类对火星如此“情有独钟”呢?

深空探测是了解太阳系及其各层次天体形成与演化、生命溯源等一系列重大基础科学问题的最有效手段,是人类进行空间资源开发利用和保护地球的重要途径。因其可能是地外生命探索的主要目标天体及其可宜居等独特性质,成为各国在深空探测领域中的热点和生长点。火星探测,可以说是当前行星探测的重点目标。

火星探测在技术上并不容易,曾经一直是美国、苏联这样的超级大国的专属领域。在这近50次的火星探测活动中,成功和部分成功的任务仅有22次,目前仅有美国成功实现火星着陆并成功开展探测任务。如今,在这一世界顶尖科技探索项目中,有了中国的加入。

以往的探测发现了火星存在水的证据,火星上是否存在孕育生命条件以及火星是地球的过去还是地球的未来,成为火星研究重大科学问题。与此同时,研究火星对认识地球演变具有非常重要的比较意义。

年轻的中国“探火”人

中华民族的“天问”征途背后是无数航天人默默的付出与奉献。从长征火箭、神舟飞船,到“嫦娥”“北斗”,接过航天前辈的精神传承,新一代的航天人以星辰大海为抱负,上下求索,努力拼搏。

习近平总书记说:“一个时代有一个时代的主题,一代人有一代人的使命。”经过几代航天人的接续奋斗,中国航天事业的面貌发生了天翻地覆的变化。

首次火星探测任务于2016年1月经党中央、国务院批准立项,2020年4月被正式命名为“天问一号”,这也是中国首次行星探测任务。

“天问一号”任务由国家航天局组织实施,具体由工程总体和探测器、运载火箭、发射场、测控、地面应用等五大系统组成。国家航天局探月与航天工程中心为工程总体单位,中国航天科技集团有限公司所属中国运载火箭技术研究院抓总研制运载火箭系统,中国空间技术研究院和上海航天技术研究院抓总研制探测器系统。中国卫星发射测控系统部负责组织实施发射、测控。中国科学院国家天文台抓总研制地面应用系统、负责科学数据接收、处理、存储管理等工作。

我和火星的缘分始于2017年8月。毕业后,我进入航天五院总体部,成为一名航天工程师,参与到火星探测器的综合测试工作中。在经历了初样和正样阶段工作后,2020年,我调入探月与航天工程中心,参与工程总体组织工作,后来全程进驻发射场,参与到火星任务的发射实施阶段工作中。4月5日进场到成功发射的100多天里,我在前方密切跟踪探测器、运载火箭、发射场系统的发射准备工作的同时,还要兼顾后方的测控系统准备工作、飞控工作进展。火星任务,测控通信是一个难点,也是亮点,前期探测器系统的工作经验和测控通信专业的基础,都对我参与各大系统的工作组织和接口协调提供了较好的支持。

从大学毕业至今,我与航天结缘已有6年时间。在这次火星任务中,我负责“日例会”“日计划”的组织汇报以及中心人员工作安排、物资保障等,同时还承担新闻宣传工作。这次任务意义重大,同时难度也大,又赶上疫情,同样的事情与之前相比,这次却要付出更多的努力,垂直转运,箭在弦上,高负荷,快节奏已成为最后冲刺阶段的标签。

2011年硕士毕业,我进入上海航天工作时,正值国家深空探测规划论证,一期重点任务就是火星探测,历时5年,火星探测任务确定立项。在“天问一号”任务中我的工作是火星环绕器总体总装,具体的工作职责是在设计阶段负责火星环绕器总体结构和布局总装设计,在研制试验阶段负责现场AIT(总装/集成/测试)工作,对总体技术状态负责。火星探测,因为天体窗口约束,每26个月才有一次发射机会。在立项时,研制团队就明确了一个概念,火星任务没有可以推的后墙,必须按照按时(窗口)、保质(可靠性)、保量(覆盖性)完成任务。

我們承担“天问一号”13台有效载荷研制工作。从2014年参加有效载荷的论证工作至今,我已经工作了6年的时间。研制过程很是坎坷。多次出现从一个坑里爬上来,又掉入另一个坑里的情况。在发射场有这样一个标语—“强者,都是流着泪奔跑的人”,我对此感触非常深刻。航天领域有一个著名的环节就是“归零”,有些问题经过艰苦的归零,成功解决之后,在归零评审会上经常有人眼里噙着泪水。正是由于全体参研人员的艰辛付出,我们有效载荷赶上了整个任务的进度,按期装器来到发射场。

中国科学院承担中国首次火星探测任务探测器有效载荷分系统的研制工作,针对火星空间环境、形貌特征、表层结构和大气环境等方面开展科学研究。有效载荷总体是架起科学与工程之间的桥梁,将科学理想与工程约束相匹配,在适应资源约束的情况下,追求科学产出最大化。2016年初,有效载荷分系统正式进入工程实施阶段,较探测器晚启动近一年半,中科院有效载荷总体及各承研单位基本全年无休,按期完成了初样、正样产品的交付。进入发射场后,因为疫情防控需要,进场队员人数进行了压缩,13台载荷设备同时在场峰值人数仅为50人,这是以往探月型号不敢想象的。

2017年4月,我毕业后来到航天五院总体部测试中心工作。测试中心是完成整星级测试任务的地方,也是距离卫星最近的人。我们要测试验证卫星各单机设备主要性能、设备间接口性能以及整星级性能的部门,我们来确保卫星完美无瑕地转入发射场等待发射。2017年底,我接任了火星探测器测试指挥的任务,紧接着就要完成模飞测试的重要测试任务—将卫星从发射到落火,再到火星车火面行走整个事件在地面进行模拟飞行试验。在发射日当天,我有幸代表火星探测器系统,向发射场指战员、向全体火星探测任务成员、向全国人民报告“探测器好”,这意味着火星探测器系统已经做好准备,可以发射了。

我是火星环绕器主任工艺师,主要是把各位设计师脑子里想的、图纸和文件里面要求的给做出来,而基本上是从原材料级别开始的。我和我的团队具体负责火星环绕器部分的生产、总装和测试,大家现在从新闻里看到的,咱们探测器下部那个金灿灿的六边形的环绕器,就是我和团队成员一点一点从无到有做出来的。探测器在任务期间有各种机构的展开,比如太阳翼、各种天线和载荷。如何抵消地球重力场的影响,如何减少对活动部件的影响,如何对机构进行保护,这些都是我们一直在努力攻克和一遍遍考核验证的难题,确实不容易。

进入基地之后,我们和试验队员同吃同住,有探测器转运、火箭垂直转运这些关键的节点,采访拍摄了各大系统的研制人员,从总师到主任设计师,从工程总体到各个分系统。在文昌的这段时间,湿度80%上下,温度35摄氏度左右,太阳在头顶360度无死角地晒。我们到的时候,依旧是工作的高峰时期,探测器300多人,火箭200多人,再加上发射场工作人员,无数人在这片海岸边的土地上忙碌着。即便面对各种困难、质疑,他们依旧是能够把头昂起来的新一代航天人。中国的航天事业已经发展了60多年,火星探测是中国行星探测的第一步,“一代人有一代人的長征”,接力棒已经交到了新一代航天人的手中。