优化疼痛管理在老年骨质疏松性骨折患者中的护理效果分析

2020-08-31黄倩玲

黄倩玲 董 婕

(高州市人民医院康复科,广东 高州 525200)

骨质疏松症(osteoporosis,OP)临床发病率较高,为常见骨病之一,具有骨钙和骨基质含量降低的病理特征,绝大部分伴随骨结构损坏,患者常因骨脆性欠佳而发生骨折[1]。骨质流失的早期阶段通常没有症状,临床多以腰背疼痛为首发症状,合并骨折患者起病诱因以负重或摔倒多见,容易导致脊柱、髋部骨折[2]。骨质疏松症在我国患病基数庞大,2016年约为7600万[3]。2010年合并骨折患者数量为233万,据测算,2050年骨质疏松合并骨折患者将比现在增加360万,医疗支出数以千亿计[4]。老年骨质疏松性骨折引起的慢性疼痛若无法缓解,患者将遭受一系列身心健康问题[5],如睡眠紊乱、情绪暴躁、骨丢失加重、骨折愈合不佳等,不但增加医疗支出,而且影响生活质量,因此运用个性化、定制化的创新护理模式对该类患者进行干预显得迫在眉睫。本研究为探讨优化疼痛管理在老年骨质疏松合并骨折患者中的护理效果做了有益的尝试,现加以分析,报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料:选取2018年3月至2019年9月在高州市人民医院康复科住院的老年骨质疏松合并骨折病例80例,运用随机数表法划分对照组,观察组,各40例。入组标准:①>60周岁;②双能X线测定骨密度仪(DXEA)T值<-2.5;③影像学检查显示合并骨折;④意识清醒,具备交流能力;⑤入组前3 d未行镇痛治疗。排除标准:①<60周岁;②骨密度仪T值<-2.5但未合并骨折,疼痛为其他因素造成;③影像学检查显示疼痛部位发生骨折但DXEA检测T值>-2.5;④肿瘤患者及腰背部其他严重病变者。

入组情况:对照组病例包括男性患者15例,女性患者25例;年龄在61~86岁,平均年龄69.8岁;T值-2.6~-4.1,平均-3.1;骨折部位:腰椎、股骨颈、桡骨远端。观察组包括男性患者18例,女性患者22例;年龄在62~89岁,平均年龄70.6岁;T值-2.7~-4.5,平均-3.0;骨折部位:腰椎、股骨大转子、桡骨远端。入组患者一般资料经统计分析,无显著性差异(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

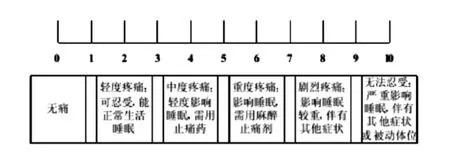

1.2.1 对照组:入院确诊即入组,除常规药物治疗外,开展护理干预,如组织健康宣教;制定卧床期间的生活护理措施;制定合理饮食方案;调整长期卧床患者体位处于肢体功能位,防止畸形;指导正确翻身技巧;教会患者运用“长海痛尺”正确表达疼痛程度[6];及时响应和处理患者的止痛诉求;定期监测护理满意度等。

1.2.2 观察组:除对照组的基础护理外,根据患者自身的具体情况具体分析,优化疼痛护理内容,涵盖对患者心理、生理及对病房环境等方面的护理干预。

1.2.2.1 疼痛专科知识宣教:在优化疼痛管理体系下,疼痛宣教工作尤为重要,患者入院当天护理人员对其进行专业的疼痛知识宣教,包括但不仅限于科普疼痛知识、介绍临床药物及非药物治疗疼痛的相关知识、管床护士向所分管的患者进行非药物的健康护理宣教、住院期间让患者观看疼痛护理相关知识的视频等。

1.2.2.2 疼痛的循环评估:积极响应患者疼痛反馈,随时评估疼痛程度;采取镇痛措施后30 min再次评估;应用“长海痛尺”科学描述疼痛感受,鼓励患者积极参与探讨镇痛治疗方案的制定。

1.2.2.3 生活质量评估:OP患者常见慢性疼痛,合并骨折后疼痛加剧,容易引起患者心理、精神的波动,护士可通过控制不良环境因素(如噪音、光线、室温等)使患者处于清净环境,缓解紧张情绪以减缓疼痛,促进康复。

1.2.2.4 个体化镇痛治疗及持续疼痛护理质量改进:根据患者疼痛病因选择个性化治疗措施,如骨质疏松性骨折患者病因为骨密度减低,伴随慢性缺钙,在应用镇痛药时应该合理补钙,护士持续评估镇痛效果,及时向医师反馈;严重骨折伴情绪不稳患者翻身前给予口服镇痛药物,避免翻身诱发剧痛造成情绪波动;通过持续的疼痛评估来评价疼痛治疗措施的效果,根据再评估结果及时修订疼痛治疗计划,定期监测患者对疼痛治疗及护理的满意度。

1.2.3 评价指标

1.2.3.1 骨折部位疼痛程度 运用“长海痛尺”(图1)评估骨折部位疼痛程度,得分为0~10分。

1.2.3.2 生活质量评估:本次研究使用SF-36量表[7],根据该量表设置的涵盖生理、心理等不同维度的问题对患者进行询问,综合评分后进行数据统计,最后总分与患者生活质量正相关。

1.2.3.3 调查护理满意度:本次研究采用《高州市人民医院护理满意度调查表》,由满意度监督小组通过面对面,电话,微信等多种方式对出院患者跟踪回访调查,力求客观、全面了解患者住院时期的护理情况,为评价护理满意度提供数据。

图1

1.2.4 统计学方法:研究资料录入SPSS22.0进行分析,计数资料用百分比表示,采用χ2检验进行比较;计数资料用均数±标准差表示,两组间比较采用独立t检验,P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

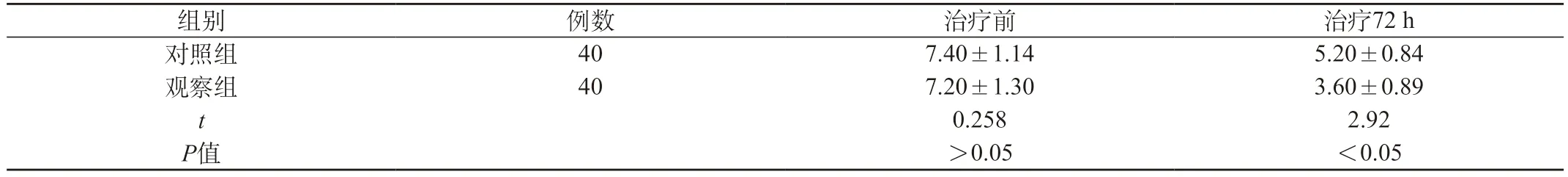

2.1 疼痛评分比较:与对照组相比,观察组骨折部位疼痛评分在治疗前后存在明显差异,差异(P<0.05)具有统计学意义。见表1。

表1 两组患者患者治疗前后疼痛评分比较(±s)

表1 两组患者患者治疗前后疼痛评分比较(±s)

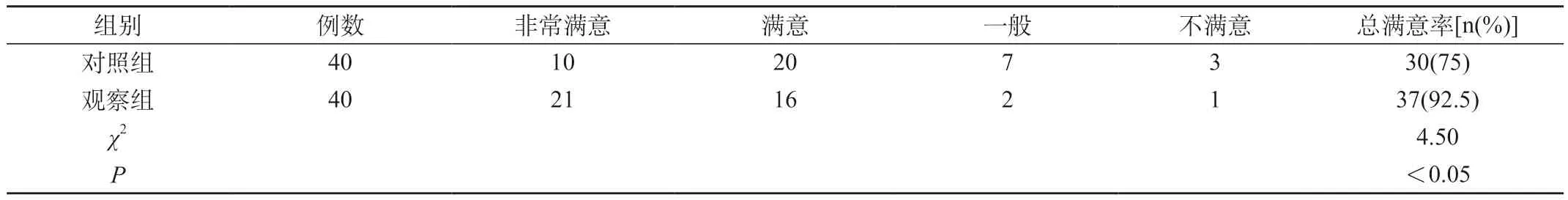

2.2 护理满意度比较:与对照组相比,观察组患者的护理满意度比例更高,见表2。

表2 两组患者护理满意度比较

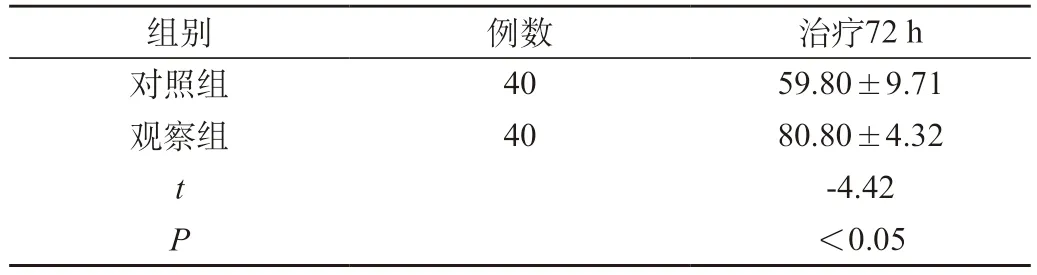

2.3 生活质量评分比较:与对照组相比,观察组患者的生活质量评分更高。见表3。

表3 两组患者生活质量评分对比(±s)

表3 两组患者生活质量评分对比(±s)

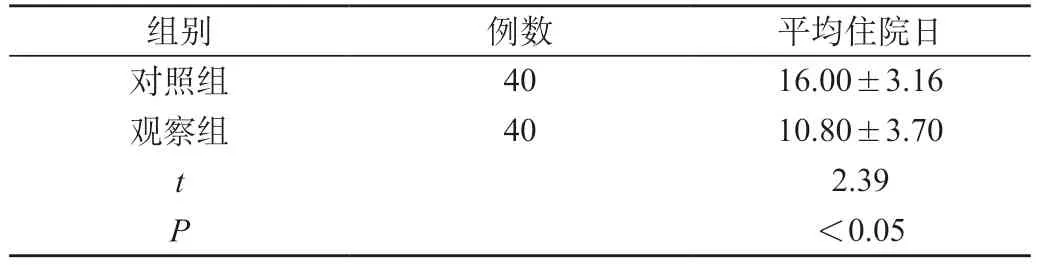

2.4 平均住院天数比较:与对照组相比,观察组患者平均住院日更短。见表4。

表4 两组患者平均住院日比较(±s)

表4 两组患者平均住院日比较(±s)

3 讨论

OP以原发性多见[8],继发性骨质疏松病因较为复杂,临床较少见。骨质减少,骨密度减低使等多种因素可使患者发生骨折,活动时引发剧痛[9]。在某些情况下,即使没有跌倒的诱因,脊柱也会骨折,导致背部疼痛、身高下降和弯腰驼背。因此保持良好的营养和定期健身运动有利于保持骨骼健康。OP并发症中,主要是腰椎压缩性骨折,对比多种临床手术治疗方案显示[10-11],经皮椎体成形术可改善骨折部位疼痛,但骨水泥存在渗漏风险,而保守治疗在降低相邻椎体骨折方面更具优势,临床上较多患者选择药物治疗,因此在住院期间对于疼痛的管理显得尤为重要。

随着护理观念的转变,护理人员在治疗中同样扮演着重要角色,而对于疼痛的管理更是深度参与其中,舒适护理和心理层面的疏导也是优化疼痛护理方法的重要方面。陈春燕等[12]对围手术期骨质疏松压缩性骨折患者进行心理层面的护理干预,可有效化解负面情绪,促进康复,进一步提升护理满意度。

与常规护理相比,优化疼痛管理涵盖面更大,针对性更强,效果更好。近年来优化疼痛管理研究成果颇多,尚坤等[13]将该模式应用于腰椎间盘突出症患者,结果显示能显著缓解焦虑、抵触等负面心理,舒缓腰椎疼痛,患者医嘱依从性得到有效提高。王春燕[14]发文证实在骨折患者群体中给予特色疼痛管理模式干预,可缓解患者疼痛症状,提升护理满意度。夏操[15]在骨盆骨折患者中应用疼痛管理模式,结果显示患者骨折部位疼痛较单一药物治疗时明显减轻,证实改善疼痛效应与高质量睡眠密切相关。

本次研究内容中,疼痛评估使用“长海痛尺”,能较客观反映疼痛程度。两组病例在治疗前后出现骨折部位疼痛评分差异,体现了实施优化疼痛护理干预的临床价值,研究显示患者无论从心理还是躯体疼痛感均有改善,有利于提升患者后续治疗的医嘱顺从性,医护人员可以更好的开展临床治疗工作。SF-36调查问卷则从多个维度全面调查患者的生存质量,是世界上主流的评估生存质量方法。本次研究观察组生活质量评分更高(P<0.05),预示通过施加优化疼痛护理干预可改善患者生活质量,其作用可能与调整患者积极情绪,减轻精神压力相关。此外,根据患者满意度调查与平均住院日资料对比显示,观察组平均住院日更少,提示病情好转加快,有利于节省医疗支出,为患者减轻经济压力,赢得群众口碑。

综合分析,本次研究提示优化疼痛管理在临床工作中应用潜力巨大,对老年性慢病合并症引起的疼痛如骨质疏松症合并骨折患者疗效显著,有利于提升患者护理满意度,减少住院日,改善患者远期生活质量,可作为镇痛管理手段的有益补充。