黄连温胆汤加风药治疗湿热型胃脘痛临床研究

2020-08-12田红霞傅小燕

肖 剑,邱 博,田红霞,傅小燕,陈 冲

(1.重庆市开州区中医院,重庆 开州区 405400;2.重庆市开州区人民医院,重庆 开州区 405400)

胃脘痛作为临床常见的内科疾病,上腹近心窝处疼痛是其典型的临床表现[1]。近年来胃脘痛的发病率不断上升,其发病因素较多,常常因工作压力大、暴饮暴食以及情绪等因素诱发[2]。目前西医对该病的治疗还是以抑酸护胃和调整胃肠动力等对症治疗为主,虽能暂时缓解症状,但若长期服用上述药物,治疗局限性就会体现出来,患者的耐受性也会随之降低[3]。脾胃湿热证是胃脘痛最为常见的证型,传统中医认为邪气内结,湿热中阻,脾失健运,胃失和降是该病的主要病机,故治疗原则应以清热化湿、理气止痛,而黄连温胆汤是中医传统燥湿化痰剂之一,在消化疾病的治疗中应用广泛。朱梅萍教授曾指出,治疗脾胃相关疾病,用药应轻灵、药味宜薄,贵在通达调畅气机,顾护脾胃为本[4]。本研究旨在探讨黄连温胆汤加风药治疗脾胃湿热型胃脘痛患者的临床疗效。

1 资料与方法

1.1 病例来源

选取2017年5月-2019年11月在重庆市开州区中医院(以下简称“我院”)接受诊治的80例脾胃湿热型胃脘痛患者作为研究对象,按照随机数字表法分成实验组和对照组,每组各40例。40例实验组中,男23例,女17例,年龄29~35岁,平均年龄为(32.24±1.23)岁,平均病程为(47.54±3.65)个月;40例对照组中,男22例,女18例,年龄29~34岁,平均年龄为(31.98±1.38)岁,平均病程为(46.98±3.29)个月。两组患者一般资料比较,差异不具有统计学意义(P>0.05)。本研究已得到我院伦理委员会批准。

1.2 诊断标准

1.2.1 西医诊断标准 参照《消化性溃疡的中西医结合诊治方案》[5]中关于消化性溃疡的诊断标准,病程迁延不愈,慢性、周期性、节律性上腹灼痛,上腹触诊时有局限性压痛,胃镜下可见活动性溃疡,即可确诊。

1.2.2 中医诊断标准[6]依据中医治疗胃脘痛采用的辨证分型进行拟定,主症:胃脘疼痛间作、食少纳差、胀满不适;次症:口干口臭、胃脘部灼热感、口渴不欲饮、大便黏腻,小便黄;舌脉:舌红,苔黄,脉滑数。具备主症中任意2项,次症中任意1项,再结合舌脉即可确诊。

1.3 纳入标准

(1)符合上述诊断标准者;(2)患者愿意接受中医治疗并积极配合治疗;(3)自愿参与研究并签署知情同意书者。

1.4 排除标准

(1)合并有严重心肝肾等重要器官器质性病变者;(2)近期服用过会对本次研究造成影响的其他药物;(3)患有上消化道出血或胃镜下确诊为消化性溃疡,但病理检查诊断为萎缩性胃炎或恶变者。

1.5 治疗方法

对照组采用黄连温胆汤治疗,组成:黄连15 g,茯苓12 g,陈皮、枳实、竹茹各10 g,半夏、甘草各8 g。用水煎取250 mL,早晚分2次温服,2周为1个疗程,连续治疗2个疗程。实验组则在对照组基础上依据患者临床表现辨证选用荆芥、防风、白芷、柴胡、升麻、葛根等风药,如兼见气陷症状者,可加入柴胡10 g、升麻10 g以助升阳;如兼见腹泻等症状,可加入防风、葛根各9 g以祛湿止泻;如兼见胸闷、嗳气等症状,可加入荆芥、白芷各6 g以疏肝理气。实验组煎服法及疗程同对照组。

1.6 观察指标

(1)胃溃疡面积:分别于治疗前后对两组患者进行胃镜检查,比较治疗前后的胃溃疡面积变化;(2)胃黏膜积分:分别对两组患者胃镜下所见的溃疡、红斑、糜烂以及黏膜内出血等情况进行评分,给予无(0分)、轻度(3分)、中度(6分)、重度(9分)分级;(3)中医症状各项积分:症状包括胃脘痛、胃脘灼热、口干口臭等,其中胃脘痛的积分0、2、4、6分分别表示无、轻度、中度以及重度;而胃脘灼热、口干口臭的积分0、1、2、3分分别表示无、轻度、中度以及重度。

1.7 疗效标准

临床疗效根据《消化性溃疡中西医结合诊疗共识意见》[7]进行拟定,患者胃脘痛、胃脘灼热等症状全部消失,经随访4周未见复发,胃镜下胃黏膜病变部位恢复正常,中医症状各项减分率≥95%为临床治愈;患者胃脘痛、胃脘灼热等主要症状消失,经随访4周未见复发,胃镜下胃黏膜病变部位明显好转,75%≤中医症状各项减分率<95%为显效;患者胃脘痛、胃脘灼热等主要症状有所减轻,经随访4周偶有发作,胃镜下胃黏膜病变部位有所减轻,50%≤中医症状各项减分率<75%为有效;患者胃脘痛、胃脘灼热等症状无好转,经随访4周多次发作,胃镜下胃黏膜病变部位未见变化,中医症状各项减分率<50%为无效。总有效率=(临床治愈+显效+有效)例数/总例数×100%。

1.8 统计学方法

2 结果

2.1 治疗前后两组患者胃黏膜溃疡面积、积分比较

治疗前两组患者的胃黏膜溃疡面积、积分比较,无统计学意义(P>0.05),而治疗后两组患者的胃黏膜溃疡面积、积分均明显降低(P<0.05);实验组治疗后的胃黏膜溃疡面积、积分均低于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 治疗前后两组患者胃黏膜溃疡面积、积分比较

2.2 两组患者的中医症状评分比较

治疗前两组患者的中医症状各项评分不具有显著差异(P>0.05),而治疗后两组的中医症状各项评分均有所下降(P<0.05);实验组治疗后的中医症状各项评分明显低于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组患者的中医症状评分比较 分)

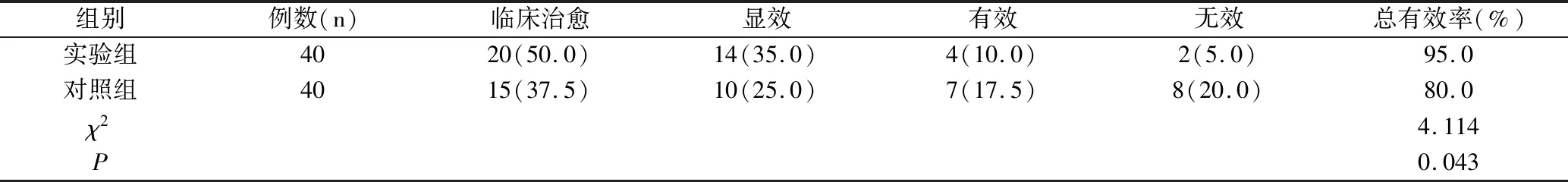

2.3 两组患者临床疗效比较

实验组总有效例数为38例,总有效率为95.0%,而对照组总有效例数为32例,总有效率为80.0%,实验组总有效率明显高于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 两组患者临床疗效比较 [n(%)]

2.4 不良反应

两组患者均获得随访结果,未出现病例脱落现象,两组患者在治疗期间均未见明显不良反应。

3 讨论

在胃脘痛的中医分型中,脾胃湿热型是临床最为常见的一种分型,患者的主要症状为上腹近心窝疼痛,同时可见胃脘灼热感,口干口臭,小便黄,大便黏腻等症状。其发生与感受湿热之邪气、饮食不节等多种因素相关,湿热之邪蕴结于机体,造成湿浊内停,郁而生热;饮食不节则膏粱厚味损伤脾胃,导致脾胃升降失常,造成湿热中阻。中医认为胃痛的病机在胃,与脾的关系密切,而西医认为人体各个系统均受自主神经系统的调节,现代医学自主神经调节机制表明[8],迷走神经和交感神经都有分支联络于胃,从而对胃的功能进行支配调节,进而引起胃部疼痛等不适。目前西医对胃脘痛的治疗常以对症治疗为主,但部分患者对西药治疗具有耐受性,因此,迫切需要从传统中医中另辟蹊径。

黄连温胆汤是记载于清代名医陆延珍的《六因条辨》中的名方,被广泛应用在消化系统疾病的治疗中[9]。根据陆延珍的组方思路,黄连温胆汤方中黄连清热燥湿,清热而不生湿,燥湿而不增热[10];半夏降逆和胃,燥湿化痰,与黄连配合使用起到调畅气机、和其阴阳的作用;陈皮、茯苓燥脾湿;枳实理气,竹茹清胃热,甘草调和诸药,纵观全方,辛开苦降、清热降浊、辛温燥湿,以达到湿热分消的作用。现代药学研究表明,黄连通过抑制幽门螺旋杆菌(Hp)生长而起到保护胃黏膜、促进溃疡组织再生与修复;半夏能降低胃酸酸度,进而缓解胃酸对溃疡组织的刺激;枳实可以调节胃肠道蠕动。本研究结果发现,两组运用黄连温胆汤治疗脾胃湿热型胃脘痛,均获得良好疗效。

叶天士在《临证指南医案》中指出,治疗脾胃之病,尤应护肺气为重,因此常常善于利用白芷、防风、荆芥、柴胡、升麻等质轻气清具有疏解宣通作用的药物辛香宣透治疗脾胃病。这些质轻气清的药物归属于风药的范畴,“风药”最早见于金元四大家李东垣的《脾胃论》,经研究经典发现[11],李东垣先生常将具有辛散之性的风药与燥湿健脾药物配伍使用,以达到健运脾胃,中焦气机调畅,湿邪得除,疼痛则愈的目的。饶振芳主任认为,风为百病之长,风邪是胃脘痛发病的重要因素[12],因此,在临床治疗胃脘痛时常巧用风药来提高临床疗效。本研究结果发现,辨证灵活运用风药的实验组胃溃疡面积、积分、中医症状各项评分均明显低于对照组,同时疗效高于单纯使用黄连温胆汤组,由此表明利用风药的辛散之性,可以起到“地上掉泽,风之即干”的作用,进而提高临床治疗效果。

综上所述,黄连温胆汤加风药能有效改善脾胃湿热型患者的胃脘痛症状,同时辨证选用风药所带来的临床疗效也明显优于单纯使用黄连温胆汤治疗。