遵循学生逻辑走向数学逻辑

2020-08-11徐晓良

徐晓良

[摘要]“鸡兔同笼”是一线教师非常关注的一个热点教学内容。分析多个版本教材的“鸡兔同笼”,解读教材编排的意图,从学生的调查问卷、访谈中了解学生的学习起点与难点,提出了“鸡兔同笼”重组后的学习路径,以促进学生深度学习的发生。

[关键词]鸡兔同笼;逻辑;单元重组

[中图分类号]

G623.5

[文献标识码]A

[文章编号] 1007-9068( 2020)26-0009-04

“鸡兔同笼”是人教版教材四年级下册第九单元“数学广角”的内容。“鸡兔同笼”在我国古代的数学名著《孙子算经》中就已经出现,为了体现其数学文化历史与独特的解决问题方法,不同版本的小学数学教材(如人教版、北师大版、苏教版、青岛版等)都把它纳入其中。“鸡兔同笼”进入教材的十几年里,教师投入了极高的教学与研究热情,在百度网页输入“鸡兔同笼”四字进行搜索,相关结果多达10 700 000个,可见专家与一线教师对它的关注度非常高。但同时也说明了“鸡兔同笼”是教学上的难点,特别是一线教师存在非常多的困惑与疑问。通过对一线教师的访谈、教材的分析与学生的调查问卷,给出“鸡兔同笼”重组后的学习路径。

一、“鸡兔同笼”的教学困惑

1.复杂的数学问题,如何遵循学生起点?

“鸡兔同笼”对四年级的学生来说是一个非常复杂的问题。复杂的原因有两个:一是很难人手。虽然解法很多,但这些方法都不是平时解决数学问题的常用方法。因此,学生面对问题时,很难用以前的经验来解决问题;二是“假设法”太抽象。“假设法”是解决“鸡兔同笼”问题非常好的数学方法,但对四年级学生来说比较陌生,而且解题步骤较多,解题的每一步表示的意思都要很清楚。而小学四年级的教材只要求学生能解决两步计算的数学问题,学生对于步骤较多的方法难以理解。因而,如何顺着四年级学生的学习起点,搭起学生的思维水平与数学思想方法之间的桥梁是关键。

2.多样化的数学方法,该面面俱到吗?

“鸡兔同笼”曾经是嘉兴小学数学团队研究的一个内容,从一线教师、名优教师到知名的特级教师都亲身参与研究,呈现课例。但听完一线教师的课后,都有一个感觉——课堂中眉毛胡子一把抓,最后啥都没抓住。究竟是什么原因呢?教材呈现的解题方法有画图法、列举法、假设法、方程法等。但纵观不同版本教材,“鸡兔同笼”无论编排在哪个年级,教材对于该年级的学生所能采用的方法都进行了呈现。的确,每种方法都对应着不同的价值,但这么多种方法都要在一节课中呈现吗?都要求学生掌握吗?从实际情况来看,教师上得手忙脚乱,但学生还是一知半解。如果不需要面面俱到或是需要梯度呈现,那么面对四年级的学生,鸡兔同笼问题的落脚点和切人点又在哪里呢?

3.学生的两极分化,如何满足不同学生的需求?

在鸡兔同笼问题的教学中,往往会出现两极分化的现象:当问题呈现时,学过奥数的学生立刻用假设法解题,没有接触过此类问题的学生就无从下手。那么面对全体学生教学时,该如何满足不同学生的需求?让没有接触过的、能力较弱的学生如何有法可循?让学过的、能力强的学生如何深入学习,理解“鸡兔同笼”问题的本质?

4.统一编排的教材,如何突破教材编排的顺序?

“鸡兔同笼”一般是安排两个课时完成相关教学,第一课时是例题学习,第二课时是巩固练习。教学后发现,许多学生还是没有较好地理解“鸡兔同笼”问题,一线教师只能通過增加课时进行相应补救,有些教师甚至用了5个课时,但最后的效果还是很差。如何突破教材编排的顺序,真正让每个学生都能理解并解决“鸡兔同笼”问题?

带着这些困惑,深度探究教材编排,从学生学习的起点人手,进行了思考、分析、实践。

二、知事——“鸡兔同笼”问题的多版本教材分析

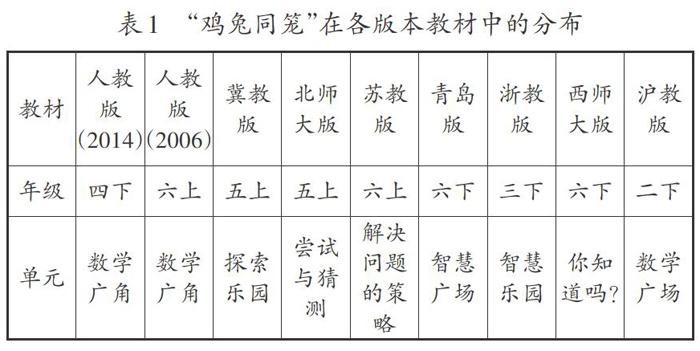

笔者查阅了九个版本的数学教材,发现“鸡兔同笼”问题在不同版本的教材中均有编排,但编排的年级、解决方法介绍及侧重点是不同的(如表1)。

浙教版、西师大版、沪教版教材是将“鸡兔同笼”做知识增量介绍的,其中沪教版教材以“列表枚举”作为标题,借助“鸡兔同笼”的素材,侧重列表枚举方法的学习;苏教版、青岛版、冀教版、北师大版、2006年与2014年人教版教材将“鸡兔同笼”单列单元,作为数学广角中的问题解决的内容,并采用“例题+练习”格式呈现;苏教版、青岛版教材的例题中均未出现“鸡兔同笼”原型题,分别采用了“公园租船问题”“停车场问题”这样的生活实例,再在练一练中加入了“鸡兔同笼”原型题、古题等资料。

北师大版和冀教版教材,均以“鸡兔同笼”为例题,组织了一个数学主题活动。而新、旧人教版教材都将“鸡兔同笼”安排在数学广角单元,内容充实,方法多样,能给学生提供基本建模和变式提升的空间。 人教版教材将“鸡兔同笼”的教学编排从十一册下移到第八册,跨度有三个学期。在对比2006年与2014年人教版教材内容编排中发现:编排的内容整体变化不大,教学目标定位略有微调,主要减少了“方程”这种解题思路,其他(含练习题)则大体相同。

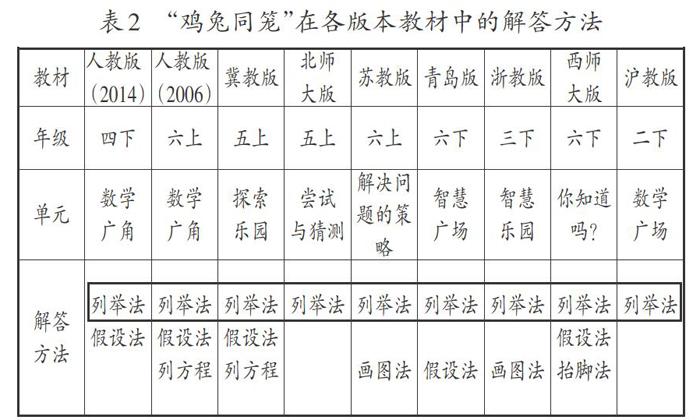

综合上述对各版本教材的分析,整理成表2:

不同版本教材安排“鸡兔同笼”的年级不同,学生学习能力差异,教材渗透的解决方法并不完全一致,呈现多样性,如“列举法”“画图法”“假设法”“列方程”等。

对比各版本教材,有两个新的思考:

思考一:教材中的诸多方法有联系吗?

教材中呈现的“列举法…‘画图法…‘假设法…‘列方程”等,表面上都是独立的。但深入分析,这些方法之间是有关联的。画图法、列举法、假设法之间是可以互相转化的:画图法是假设法的具象化,将抽象的假设法用画图的方式,形象地表达出来;列举法既可以看作是方程的原型,更可以看作是假设法的前身,通过具体数据的假设来寻找答案。因此,苏教版、浙教版教材在渗透了画图法与列举法之后,引导学生总结对比两种方法的联系;北师大版教材就以“尝试与猜测”为主题,做大做强“列举法”。

思考二:“列举法”真的很“土”吗?

综观各版本教材,例题中所要渗透的解决方法多种多样,但“列举法”却是各版本教材所唯一共同采用的解决方法。这是什么原因呢?有许多教师认为,列举法太土了,一一列举,费时间,效率低。其实,列举法是一种重要的数学方法,它是研究数学常用而本原的方法,但往往因为太过平常而被遗忘。“列举法”并不“土”,列举的过程就是学生增加数学经验的过程,通过列举,学生可以经历“鸡兔同笼”方程的完整建模过程。

在对多个版本教材的分析中也发现,同为“列举法”,各版本教材在安排上各有侧重。如北师大版教材呈现“一一列举”列表方法、列表法和“取中列举”列表法三种解决问题的方法。人教版(2014年)偏重“一一列举”的方法,还加入了特例“8,0”的情况,目的就是衔接假设法,完善对“鸡兔同笼”问题的建模体验。

三、知人——学生学习“鸡兔同笼”问题的起点分析

对紫微小学四年级5、6两个班共88位学生进行了一次前测,前测内容有两题:一是“鸡兔同笼”原题,二是变式题(共10分钟)。

第一题:笼子里有若干只鸡和兔。从上面数有8个头,从下面数有26只脚。鸡和兔各有几只?

学生答题的正确率如表3:

第二题:全班一共有38人,共租8条船,大船可以坐6人,小船可以坐4人,每条船都坐满了。大、小船各有幾条?

学生答题的正确率如表4:

从统计结果可见,无论是“鸡兔同笼”的原题还是变式题,都有四分之一左右的学生能找到正确答案。那这个数据是不是可以类推到所有班级呢?答案是否定的。笔者在2018年也对紫微小学五(1)班做过一次前测,前测的正确率高达74.3%,笔者再对农村一所小学的四年级做前测,正确率不到5%。这充分说明了班级之间存在很大的差异。是什么原因造成了这么大的差异?笔者认为,课前的学习,特别是课外奥数辅导班的学习是造成差异的主要因素。如:前测的88位学生中,就有42%的学生表示在奥数班中学习过“鸡兔同笼”问题,而农村小学的学生只有个别接触过奥数。

在对88位学生的访谈中发现,有42%的学生表示以前学过,但学过的学生正确率只有25%,从42%至25%的变化,印证了一线教师一直以来的苦恼:对四年级学生而言,“鸡兔同笼”问题真的是有难度的!学习过的学生中也有很大一部分学生不会做,没学过的学生更是束手无策。可见,除了班级间的差异外,班级内部学生对于“鸡兔同笼”问题原有的基础也呈现两极分化。因此,对于“鸡兔同笼”问题的起始教学需要低起点、低难度!

做对的学生都是采用什么方法?第一题做对的学生采用的方法如表5:第二题做对的学生采用的方法如表6:

对于典型题,做对的学生一般采用的是假设法,而对于变式题,采用假设法的学生人数却减少了近一半,为什么会这样?这样的数据或多或少说明了那5个学生对于假设法是一知半解的。在整理学生的作品中,又看到了好几张这样的作品:接触过假设法、有假设法的解题模型,但不理解假设法的真正内涵;可能还能解决“鸡兔同笼”原题,但变式题就用不了了。

可喜的是,对于变式题,有学生尝试列举,而且做对了,做错的学生中也有很多学生开始去列一列、试一试,即使没有找到正确答案。这印证了笔者的一个想法:很多学生心中是有列举尝试的意识的,是有这颗种子的。可是学完“鸡兔同笼”的内容之后又有多少学生还会用列举法呢?即使没有学会用假设法,他依然不愿意用列举这种“笨”方法。

四、润慧——“鸡兔同笼”单元重组学习路径

基于对教材和学生的分析,笔者想做的并不是学生学完“鸡兔同笼”后清一色用假设法,而是想让不同的学生都有不同的层次提升。在学习中,让没有接触过的、能力较弱的学生在束手无策时,有法可循;让有一定学习基础、一知半解的学生想套用模型时,真正理解;让已经掌握了的、能力较强的学生在正确解答时,深度理解。具体安排如表7:

1.回归原始,做强、做大“列举法”

从解题方法的角度而言,方程法远比画图、列表之类的方法要快捷简便,但这种快捷简便是数学的价值而不是教育的价值!对于数学广角的内容,对于学生学习的价值,不仅仅只是得到一个答案和结果,更多的是要给予学生面对新的、未知的问题该如何解决的一种方法和策略的指引:面对新问题如何人手?从哪里人手?怎么进行尝试?怎样在尝试的过程中发现和总结?因此,通过重组,在课堂上让学生回归到学习的最原始状态,尝试用画一画、举一举的方法解决问题,在解决问题的过程中慢慢积累经验,一步一步地优化、提升经验,放慢脚步,做强、做大列举法和画图法。在这一过程中,学生的有序思考、观察、分析、归纳、创新、发现等综合能力都得到了发展,数学核心素养得到了培养。

2.拉长过程,做深做厚“假设法”

面对两极分化相对比较严重的“鸡兔同笼”问题,重组后的第一课时貌似忽略了“优秀学生”的存在,但这并不是放弃假设法,而是拉长体验的过程,给假设法做了更深更厚的铺垫。课堂上难免有优秀学生会提出假设法,而太快得出了如此“简易而通吃”的方法,往往会忽视结果背后的产生过程。假设全是鸡或兔,逼近的思想在画图法、列表法中都有渗透,拉长这个过程,就能给予“没有接触过或能力弱的学生”一个理解的机会,给予“貌似理解假设法的学生”一个走进假设法背后的机会。而且,第一课中的两个例题都不是典型的“鸡兔同笼”问题,而是用三角形与五边形、5角与2角这样的素材,进一步避免了部分学生套用公式,使学生从本质上来理解这些数学问题。

3.沟通融合,做透、做活“综合法”

本单元的重组中,实现了两次沟通融合。第一次的沟通融合是在第一课时中,例1要求学生完整列举,将所有情况有序地写出来。例2引导学生思考:找到正确答案后,还需要列举下去吗?通过讨论发现,找到正确答案后,不需要再列举下去了,再往下列举要么是多相关数,要么少相差数。对于例3,要求学生快速列举。这时,学生在已有的经验基础上,开始跳跃式的列举,从随意举2个数后根据相差数快速调整出正确的答案,而快速调整的过程已经是假设法的雏形了。第二次融合在第二课时,在教学了假设法后,再引导学生比较列举法与假设法,学生突然发现列举法就是假设法,只不过假设法是从特殊的数字开始,而列举法是从普通的情况开始,而本质不变的是关注总数的相差数与两种不同物体的相差数。这两个层面的沟通融合,会让学生顿悟,让学生豁然开朗。

(责编金铃)