《晋腔乐谱》轶事

2020-08-10董培良

董培良

董光燿

董光燿,字普照,号焕庭,乳名御禧。生于1916年农历五月十九日辰时。为平遥县西赵村董氏第十八世裔。父董枢(字星一),生母李氏(桂英)。他从小聪明多才,幼年时,常由乃兄光煜抱着出去参加村里人闹社火,深受民间文艺的熏陶。

从1925年开始,董光燿先后在西赵小学、平遥中学附高、平遥中学上学,1935年7月考入太原成成中学读高中,但当年12月就因病休学,病情好转后没有再复学。由于幼年时的耳濡目染,董光燿从小就喜欢晋剧和地方民乐。在旧社会,鼓乐、戏剧行业一直被视为低贱行业,但对于董氏家族这种晋商世家而言,则不以为然。明清两代晋商飞速发展,赚得盆满钵溢,家家都修建深宅大院,许多人家还为家人及祖考捐纳功名、官衔,可谓光宗耀祖、荣华富贵了。然而创业不易,守业更难,许多富商大贾,由于后辈子孙“不思先辈创业维艰”而走向堕落者比比皆是,非嫖即赌,吸毒成瘾,挥霍无度,以致家败人亡。因此:“富不过三代”的谚语,到处得到验证。绝大多数成功的晋商,由于年轻时忙于商海拼搏,无暇顾及家教,逮至子女长大成人,则秉性定格,谁也无力回天了,使家族不得不陷入衰亡的怪圈之中。所以,巨商大贾的子弟如果有了对戏剧的爱好,也不失为一件好事,或可避免将来成为“恶习之徒”。来日成为“票友”,聚会娱乐中不但可以陶冶情操,还可以结交社会各界朋友。因此商绅们把子孙爱好戏曲音乐,看成是引导子女不走邪路的良方,大力支持。退一万步说,即使他日家道中落,后人也可“下海”,也算有了一项谋生本领,何乐而不为?祁县的韩子谦(韩五少)、平遥的赵永春、郭金元等,都是出身于富商巨贾家庭,后来都成了晋剧音乐大家。董氏家族同样持这种观点,而且董光燿的叔祖董国昌、三叔董梿等都是戏曲爱好者,董梿还曾独自创办过一个“皮影戏班”。所以董枢决心支持儿子的爱好,购买了晋剧文武场面的全套上好乐器,在其子假期及后来休学在家期间,先后花重金聘请了当时的著名晋剧鼓师、琴师徐秃则(文水徐耀庭)、郭鹏飞、冀奎日等,来府上执教,不但薪酬高,而且食宿全包,条件优厚,但要求师傅必须保证能让孩子们学有所成。各位师傅当然乐此不疲,尽职尽责。这样,董光燿就和其堂兄董光照(字耀远,董梿的長子)一起于学业之余学艺,数年中把晋剧打击乐、丝弦乐的九种乐器鼓板、马锣、铙钹、铰子、呼胡、二股弦、三弦、四弦,外加唢呐都学会了,业界称“九手场面转一匝”,而且有几种乐器演奏得可谓炉火纯青。为了使他们所学技艺能进一步得以实践,家里常常邀请各路票友来“闹票”,后来成为晋剧表演艺术家的王树仁(窑头红)、胡逢恩(窑头黑)以及名票裴世昌等,那时候都是董府的常客。冬天在中院西厅内,搭着通铺,生着焦炭火炉,每日鼓乐喧天,音韵绕梁,好不热闹。也成为全村老幼天天乐得观赏的一道靓丽风景线,村里的业余爱好者也得以锻炼长进,如李显荣(丙生则)、李安荣(四牛日)、邓晋福(五二则)、董文成(选生则)等,后来都成为村里“票房”的骨干“票友”,他们的子女或再传弟子,有不少后来都成为专业剧团的骨干。

董光燿自幼天赋聪颖,学艺长进很快,师傅每天传授的进度自然不能满足他的求知欲。但那时候的艺人们视知识和技艺为“生存命脉”,有“教会徒弟,饿死师傅”的后顾之忧,所以每个假期教不了几支曲谱或唱腔韵谱。

晋剧起源于清朝嘉庆、道光年间,先是晋南地区的蒲剧流行于晋中太原一带,由于有“汇通天下”美誉的晋商飞速发展,这一带商家及百姓对文化生活的需求日益增长,各州、县的商贾财东纷纷自组戏班,聘请晋南的伶人及师傅,并顺便培训当地的孩童学戏,俗称“打娃娃”。据现有资料所知,平遥最早的本地戏班是“天成亨”票号掌柜侯王宾之子侯殿元创办的“同春园”戏班,建于1870年,散班于1900年。侯殿元曾任日升昌票号二掌柜,又酷爱晋剧,他建造的深宅大院“七间七檩”院内就修有戏台,他自己又是票友,为防子弟沾染抽、赌恶习,所以自家组建戏班多年。还有良如璧村尹光禄(尹二少)创办的“祝丰园”。戏班阵容强大,演出足迹曾达河北张家口等地。清末民初,许多晋商后人成为晋剧知名票友,不少人还下了“海”。戏班先后还有“自成园”“锦艺园”“同艺园”等班社三十余个。其中“锦艺园”名角荟萃,班主是平遥小胡村的冀鸿仪(字舞斋),不但有钱,而且有势,他是平遥民国初年的太谷县税务局长,他的“锦艺园”戏班中,曾聚集了高文翰(说书红)、乔国瑞(狮子黑)、盖天红(王步云)等一批晋剧名家,后来成为晋剧“须生大王”的表演大师丁果仙当时才十几岁,也随其师傅“十六红”在锦艺园学戏,后嫁给比她大30岁的班主冀鸿义为妾。“锦艺园”在晋剧的发展史上起了很大的推动作用。“自成园”建于1883年前,1921年转到太原徐沟镇,更名为“自诚园”,阵容强大,人员众多,最多时达120多人。

1941年部分女晋剧演员合影

众多的班社中,也不乏有水平较差者,他们人员老化,服装破旧。但这些班社“戏价”低廉,容纳了不少“退色”的名角和二三流演员,既适应了一些偏远山村的文化生活需求,又为演技水平较低的演员和人老珠黄的名角,提供了安身之所、生存之地,更为晋剧的普及和发展起了积极推动作用。民国初年,有位名叫张有忠的班主(平遥人)购置二手戏装道具,专门收罗退下来的名角儿和一些二三流演员,供他们谋生。虽然演员水平差,服装道具陈旧,但他的戏班戏价低廉,为广大贫苦百姓喜闻乐见。他本人也从不以戏班牟利,他是一名“牙行”,即贩卖骡马的中介人,旧时演出多在古庙会时,他除了随班食宿外,每天泡在庙会的骡马市上做生意,收入并不少。平遥晋剧界人士谈论到张有忠时,无不肃然起敬。

还有一位乳名叫“五六则”的班主,也是平遥人,他的戏班更是贫穷,早年平遥儿歌中说:“五六则的戏,不用去,三只箱子两本戏,一双靴子来回替……”从中可以看出,平遥古城早年的戲曲文化遍地开花,贫富皆宜,同时也反映了平遥古城戏曲史上曾经的繁荣。

百年沧桑,斗转星移。蒲剧毕竟不是本地戏曲,腔调韵味听起来总有点别扭,所以在传承中逐渐结合融入了晋中民歌,以及祁(县)太(谷)秧歌的韵调及表演艺术,形成了独立剧种“中路梆子”(晋剧),但晋剧的念白至今还保留着晋南方言语音的“蒲白”。晋剧定型后,主要服务于城乡古庙会“为神演戏”及祭祀等宗教活动,后来扩大到节日、庆丰收、商家开业、婚嫁生日等庆典活动中。

随着清代晋商经济的发展,人们对文化生活的要求日益迫切,晋剧这种人们喜闻乐见的戏曲形式也越来越完善。从商家和各村社的自娱自乐,发展到专业班、社林立。而且由于晋商的经济外向性,在各地广设分号,使晋剧也随之流行到外地,尤其是晋商开发较早的西北地区,更是如此。二十世纪前半叶,晋剧流行到石家庄、井陉、张家口、内蒙古、宁夏、甘肃、陕西等地,成为这些地方的主导剧种。清末民初时,连北平、天津这些商埠都有晋剧的一席之地。

晋剧音乐属于梆子腔体系,早期由于男演员“独霸”舞台,使用“F调”,随着“坤角”(女演员)的不断增多,改用“G调”,二十世纪六十年代初,山西省晋剧院青年团曾使用“G#调”。早年晋剧乐队传统定音父亲、法以“马锣”中心音为基准音,即所谓“一锤定音”。当时马锣中心音为“工”字音,即简谱中“3”,而演奏中,“工字马锣”音响同晋剧的“5”和“1”为基本音韵的特色实在格格不入,二十世纪五十年代,人们就改用“六字马锣”,即锣中心音响为简谱中的“5”,这是一次成功的改进。

传统的晋剧乐器总称“九手场面”,寓意“九龙治水”。即“武场”(打击乐)5件:鼓板(捎带鸳鸯板)、马锣、铙钹、铰子(捎带梆子)、小锣(捎带战鼓);“文场”(丝弦乐):晋呼胡、晋二股弦(捎带唢呐)、小三弦(捎带唢呐)、晋四股弦等四大件,又称“四手四弦”。呼胡、三弦为中音部,二股弦和四股弦为高八度的高音部,高低音相配,拉弹相和,搭配合理,形成一个音调和谐美丽的小交响乐队,优雅动听。

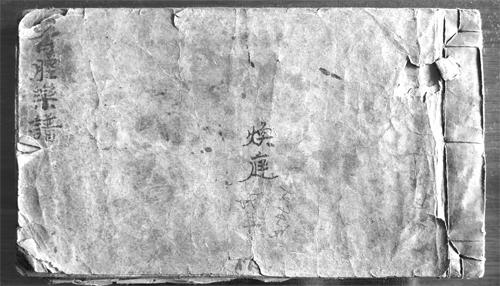

《晋腔音乐》手抄本录于二十世纪三十年代,那时候的艺人弦乐使用的是传统的“工尺谱”,是一种本土记谱法,以汉字竖直记写。用汉字“上、尺、工、凡、六(合)、五(四)、乙”等同于现代简谱的“1、2、3、4、5、6、7”,在竖记乐谱右旁,标有节奏符号,以“、”表示一拍,以“×”表示小节线及强拍,以“?”表示后半拍起,以“0”表示休止符。打击乐记谱以“打、扎、嘟”等表示鼓板声,以“比”表示鸳鸯板声或击打鼓板边皮声,以“光、当”表示马锣声,以“且、才”表示铙钹声,以“皮”表示铰子声,以“呆、呔”表示小锣声,以“咚、隆”表示鼓声,以“仓”表示马锣铙钹齐奏声等。

晋剧音乐定型以后,丝弦乐伴奏内容主要分唱腔伴奏和曲牌两大部分。内容繁多,流派纷呈,但每个鼓师、琴师都有一本“底册”,记载着他毕生积累的全部乐谱、底号,深藏不露,绝不轻易示人。董光燿当时虽年未届弱冠,但聪颖过人,深知个中秘密。所以每位师傅来教时,他总是和师傅同睡在中院西厅里,每天鞍前马后,伺候得师傅乐呵呵的,摸清师傅乐谱底册所藏时,隔三差五设晚宴犒赏师傅,师傅喝得酩酊大醉时,他就把师傅的底册拿回里院自己卧室,秉烛研墨,誊抄在空账簿上,再原封放回,神不知鬼不觉地誊抄了各位名师的底册,总共抄录了“文武场”乐谱七大本,但后来世事变迁,历经战乱,仅存一本矣。

《晋腔乐谱》

上世纪五十年代,董光燿中学时期的音乐老师、著名音乐家常苏民先生整理出版了《山西梆子音乐》一书,董光燿珍藏之。后来他还珍藏了由张沛、郭少先整理出版的《晋剧音乐》一书,但1965年农村“四清”运动时,西赵村工作队员临县剧团的高志航借《晋剧音乐》阅看,一直没有归还,次年运动结束时,工作队怕群众拦截,在凌晨一点多扛着行李逃走,《晋剧音乐》一书就从此失落。1997年,庆祝香港回归时,平遥古城内年届九旬的老音乐艺人赵永春先生,把自己一生珍藏的晋剧音乐丝弦乐谱,整理成现代简谱,油印成册,笔者有幸受赠一册,一并收藏,以供后人永远纪念前辈成就,继承民族优秀传统文化。