“情景逻辑”:疫情中的图境与现实

2020-08-04赵欣

摘 要:“情景逻辑”要求重建历史情景,找到影响艺术创作的因素,以客观的真实去理解历史。从“情景逻辑”的研究视角切入,分别罗列了不同历史阶段(中世纪、18世纪、当代)反映疫情现实的绘画,在构建“情景逻辑”的过程中结合具体作品,从艺术发展的共时性与历时性、赞助人、创作者的个体性这三个角度有侧重地展开分析论述,进而还原艺术作品的社会学意义。总体说来,这种具有叙事色彩的主题性绘画逐渐扩展成在特殊时期具有普世意义的典型缩影,记录了一个民族在疫情肆虐下表现出的价值取向,伦理判断与实际经验,是基于集体记忆的深刻反思。

关键词:情景逻辑;瘟疫;艺术创作;图境与现实

人类文明的发展史,同时也是人与灾难不断斗争的发展史,它不仅书写着荣耀与进步,也饱含着苦难与挣扎。千百年来不同规模的天灾人祸时有发生,其中瘟疫更是占据了相当比例:雅典鼠疫、查士丁尼瘟疫、中世纪黑死病、西班牙流感……过去的人们已经在历史洪流中被湮灭,而承载了那段悲惨记忆的艺术作品却被保存了下来。它穿越时间维度与地域空间,让后世可以直观感受到曾经在瘟疫笼罩下的恐怖气氛,进而深刻反思人与自然的关系是否在人们一次次肆意妄为中失衡,而被后者无情地报复。如何真实地刻画疫情以及在疫情中的人民群众,深入挖掘具有代表性的情境,从更宏观的角度思考在极端情况下的人性以及人与自然的关系,成为艺术家应该思考的问题。

一、中世纪黑死病:客观情境下的逻辑

黑死病,学名为淋巴腺鼠疫,是一种由鼠疫耶尔森菌引起的致命的烈性传染病,历史上几乎没有哪个瘟疫的恐怖程度能与之相提并论。黑死病最早于中亚一带被发现,通过人员流动被带至地中海,继而在欧洲爆发。薄伽丘作为这场疫病的亲历者,曾在《十日谈》中描绘:“白天也好,黑夜也好,总是有许多人倒毙在路上。许多人死在家里,直到尸体腐烂,发出了臭味,邻居们才知道他已经死了……”[1]据不完全统计,仅在1348至1350年间就有近3000万人死于黑死病,其波及范围之大,深刻影响了政治、经济、文化等多个领域,在艺术史中自然也不可避免地留下了印记。

任何时期的艺术作品都不可能脱离“情境”独立存在。“情景逻辑”最初是由波普尔提出用于社会科学领域的一项研究方法:他扩大了经济理论中“边际效用价值说”的应用范围,通过构建社会情景模型找出其中起作用的各种限制因素,借此追溯个人在这个环境中的理性选择。波普尔认为,“在社会科学中有一种纯客观的方法,不妨称之为客观理解的方法,或者情景逻辑”[2]。其后,贡布里希将这种方法论引入到美术史中对作品图像和意义进行分析研究,用于对抗黑格尔艺术体系研究的一般程序。某些实证主义者会根据自己现有的结论(或假说)从历史中寻找对应的事实来佐证自己的观点,这种方法细究起来未免有失偏颇。而“情景逻辑”则尽可能还原历史中存在的各个关联情境与要素,从千丝万缕的关系中扩大其验证范围,找到其行为逻辑,力求结论的客观性。笔者认为,艺术家生存的环境既包括他所处时代的政治制度、经济发展水平、道德信仰等社会情境,也包括同时期的艺术风格,艺术家个人审美趣味、艺术市场等创作环境,在时空坐标中两者的推演存在一对双向互动的关系。因此“情景逻辑”不能就此简单概括为方法论上的内向观或外向观,它通过再现相应的情境来对艺术史进行多视角的研究与阐述,是一个复合的,可以相互作用的动态概念。

从艺术发展的历时性来看,情景逻辑是一系列复杂的综合因素构成的客观环境,包括不同时期的政治、经济、文化、生产力水平、科学技术等因素。黑死病在短短六年间造成欧洲数千万人口死亡,劳动力骤减,大量土地处于无主状态;社会秩序停摆,甚至可以说是混乱,因此加速了农奴制解体,进而深刻变革了欧洲当时的经济体制与结构。而疫情过后,幸存的人不再执着于通过苦行苦修来实现生命价值,反而开始追逐现世生活的享乐,这使得手工艺品和奢侈品供不应求。所以说,尽管黑死病像幽灵一样在欧洲大陆肆意辗转飘荡,给人们带来沉重的苦难,却使得之后城市因此而复兴。

在文化上,瘟疫动摇了基督教的正统神学,使其失去了思想的垄断地位。中世纪基督教以各种形式宣传教义,主张通过现世苦修来获得上帝的庇佑和灵魂的拯救。而在这场疫病中,宗教的作用显得如此微末,至少一半以上的神父因为黑死病死去,剩下的神职人员似乎忘记了自己的职责,疫区中活着的人无处祷告,死去的人也只能草草下葬。巴斯和威尔斯的主教基于这种情况甚至提出建议:“我了解到许多人没有经过悔过礼仪就草草下葬,我们应该说服患者和那些将来会患病的人,在他们弥留之际,而又不能确保找到牧师主持仪式的情况下,他们可以相互忏悔……如果没有男人主持,妇女也可以。”[3]上帝无从倚靠,教会毫无作为,从前坚定的信仰开始动摇,人们开始追求眼前尘世的幸福,“这场具有毁灭性的瘟疫使人们充满了疑惑,不解上帝为何要发怒,惩罚为何如此残酷,焦虑自己的灵魂如何得救,更有人认为这是世界末日的到来。但是让人们感到困惑的是劫后余生的人们发现自己既没有被摧毁,精神也没有得到升华,灾难似乎毫无意义”[4]。中世纪黑死病的爆发,深刻地改变了欧洲对宗教的态度,人们开始珍视生命与自我个性的价值,随之迎来了宗教改革和文艺复兴的伟大时代。

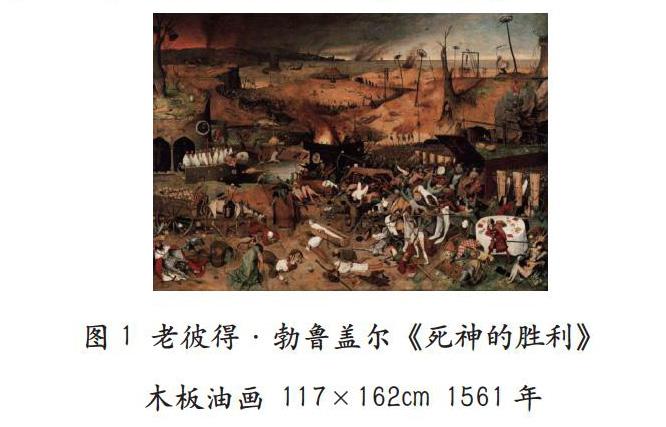

从艺术发展的共时性来看,“情景逻辑”包括创作主体同时期所处的艺术环境,与经济、科学发展水平等客观环境相比,它更加隐性,包括创作主体的艺术追求、审美趣味、社会风俗、市场导向等。文艺复兴时期艺术赞助人开始出现,透视技法的运用使得画面空间从二维向三维转变,题材上实现了从上帝到人的过渡,开始描绘现实生活,以人为本位的世界观深入人心。艺术环境中的工艺技术、创新技法和审美理念得到全新的发扬。现在我们能够看到的描绘黑死病的相关作品多是在这一时期完成的,包括老彼得·勃鲁盖尔的《死神的胜利》(如图1)、丁托列托的《医院里的圣洛克》(如图2)、布法马克的《死亡的胜利》、斯滕塞斯的《对话》等。

老彼得·勃鲁盖尔于1561年创作了《死神的胜利》,狼烟烽火中的大地呈现出血红色,透露出一幅混沌可怖的景象。枯萎的老树干艰难地扎根在荒芜贫瘠的土地上,现场一片混乱,人们聚集在一起惊慌失措,远处的狼烟吹出绝望的号角,白色的骷髅与亡魂飘荡在四周。整个画面弥漫着苦难的气息,仿佛人间炼狱,印着十字架的棺材也無法抵挡住骷髅大军的进攻,黑死病在欧洲肆虐恰恰是来自死神的收割。这是艺术家的隐喻,也是他对这场瘟疫的记录:面对如此灾难,宗教的防御难以为继,也无力抵挡。

同样是描绘黑死病来临的景象,《医院里的圣洛克》在情节的刻画上则显得简练许多。丁托列托似乎有意利用光线对表现空间进行切割和遮挡,使得观众无法站在全局视角上对整个场景一览无余。作品中心和右下角是两个奄奄一息的黑死病患者,光感非常强烈;与此相对应的是画面左侧,几个看上去还健康的人站立在一旁,隐于黑暗之中,或麻木、或恐慌地注视着这一幕。此时距离中世纪流行的黑死病已经过去了数百年之久,显然,丁托列托不是这场事件的亲历者,通过这幅作品我们却能看到一种逼真的“现场感”,似乎是将历史洪流所湮灭的画面重新摆在观众面前。

贡布里希在《艺术的故事》中不乏用大量实例来论证这样一个事实,那就是图像与情境逻辑之间存在一对关系,西方艺术史上“艺术的图式随着其社会的情境逻辑的变化而不断进行修正与演变”[5],也就是说不同时期图像在视觉上的转换恰恰是为了满足社会需要而做出的合理演变。艺术史家通常将欧洲中世纪艺术称之为基督教艺术,教会利用一切载体来形象地宣传教义,艺术沦为宗教的神音婢女。而随着黑死病的肆虐,人们对宗教功能产生质疑,人文思想开始萌芽,随之掀开了文艺复兴运动的序幕。从这个角度来说,中世纪来势汹汹的黑死病成为情境中存在的因素之一,为艺术史在不同时期下视觉风格的转变与演化起到了推波助澜的作用。

二、马赛大瘟疫:赞助家的审美导向

马赛大瘟疫是18世纪初腺鼠疫在欧洲最强烈的一次爆发,与14世纪的黑死病有所区别,这次瘟疫纯粹是短视的商人为了捍卫经济利益不受损失而造成的人祸。1720年爆发的瘟疫病原体鼠疫杆菌是通过海路到达海港马赛的,由于途经当时正在爆发瘟疫的塞浦路斯,在航行过程中就有人因突发暴病死亡,随后与之接触的数名船员与医生也相继死去。

马赛的港口机关原本迅速下令将该船隔离,然而由于船上囤积了大量贸易货物,因此有权势的富商向港口施加压力迫使解除强制隔离,未曾想一场瘟疫就此爆发。成千上万的尸体堆积在一起无法迅速解决,整座城市充满了末世来临般的恐慌。这场原本可以避免的灾难最后由政府采取強制措施来隔离,还用石头建了高两米,厚七十厘米的隔离墙,并派士兵把守,如此一来,疫情很快得到了控制。两年内马赛居民死伤过半,之后向北蔓延,普罗旺斯地区艾克斯、阿尔勒和土伦又有五万人病逝,估计总的死亡率高达25%至50%左右。除却史书记载,马赛大瘟疫成为艺术家这段时期竞相创作的题材:米歇尔·赛尔于1721年创作了《马赛大瘟疫》,安托万·让·格罗于1799年创作了《雅法城的黑疫病人》,让莱昂·杰罗姆于1854年创作了《为马赛瘟疫许愿》等,由于本文主要探究的是疫情下的图境,这一特定的事件背景将贯穿本文研究的始终。

以格罗的《雅法城的黑疫病人》(如图3)为例。首先我们应给定一个社会情境:19世纪工业革命兴起,法国经济迅速发展,生产力和生产关系之间的矛盾加剧,资产阶级在各国发动夺取政权的革命,促使欧洲社会发生巨大的变革。其中拿破仑·波拿巴夺取政权,于1804年加冕称帝。安托万·让·格罗作为拿破仑的御用画师,可以说在这一段时期他的事业也就是艺术生涯和拿破仑紧密联系在了一起。格罗被后人称为“浪漫主义先驱”,其中起决定作用的并不是“他的具有悲哀主题或者以自然环境为背景的创作,而是由于他年轻时期的军事题材画,他的这些作品能够将整体的狂热气氛与细节上的现实主义完美地结合在一起”[6]。从艺术环境上来看,法国新古典主义美术和浪漫主义美术之争在同期也刚刚拉开序幕,不管是题材、情感表现,还是创作手法、画面氛围等各个方面都大不相同,两者并行发展呈现出交相辉映的趋势;欧洲公共博物馆进入大发展时期,对普及公民的艺术教育起到重大作用。法国大革命期间,卢浮宫成为国家博物馆并于1793年向社会开放,成为革命的胜利果实和革命政府稳定的标志[7]77。

在探索具体语境时,构建情境逻辑的诸多方面中可能有占主导性的因素,需要研究者具体分析。以往研究美术史的学者多通过确认作品的创作者(的风格及流派)、创作时间、创作地点、创作材料等方面来对美术作品做出分析与评价,而佛朗西斯·哈斯克尔在其学术著作《画家与赞助人》中则对艺术风格与赞助环境的关系进行梳理。所谓艺术赞助,即资金拥有者(如国王、封建领主、教会、手工业行会等)向艺术事业从业者给予资金或服务支持,以支撑其进行艺术创作的活动[7]77。哈斯克尔将研究重点放在了赞助家而非画家身上,进一步追问特定环境中更具体的细节,例如:“作品是为哪个赞助人创作的?”“赞助人倾向何种审美风格,而赞助人的喜好是否对艺术家产生影响?”“艺术家在创作过程中是否遵从了赞助人提出的某项具体要求?”贡布里希同样关注到绘画赞助人、公共趣味对于艺术风格转变的影响,这是一条隐含的叙事线索:通过对美迪奇家族在文艺复兴时期的赞助进一步向读者说明艺术赞助是“情境逻辑”的重要视角,赞助人的艺术偏好会决定他对于艺术家的选择,而接受赞助的艺术家则会投其所好地选择创作题材或风格,例如瓦萨里的祖父老乔尔乔·瓦萨里就把他在阿雷佐掘出的埃特鲁斯坎花瓶献给洛伦佐,从此和美迪奇家族建立了密切联系[8]。

由于艺术市场的兴起,一部分创作者不得不关注他所服务的观众(赞助人、市场公众、艺术评论家)的视角,并且及时做出反馈与调整,而其中不乏有一定话语权、能够左右艺坛风向的人,他们对艺术作品的评价会使艺术家声名赫奕或威望尽失。这正是在前文中提到格罗与拿破仑紧密联系在一起,甚至一荣俱荣、一损俱损的原因。格罗作为拿破仑的御用画师,成为拿破仑公共和私人方面双重意义上的艺术赞助服务对象,某些时候必须为巩固拿破仑的政治及社会地位而进行创作,承担起一定形式的宣传作用。《雅法城的黑疫病人》正是在拿破仑的授意下创作的,所以我们在重建历史语境的过程中,此时应该重点关注艺术赞助人在其中所起到的巨大作用。

格罗的这幅作品相较以往,其表现手法更加复杂,整幅画色调显得肃穆庄重,表现出新古典主义的典型风格。以清真寺为背景,远处的建筑物加强了画面空间感和纵深感,而患疫的军人们或跪或卧或站,基本集中在前景三分之一处水平线上,有的赤身裸体,有的虚弱不堪,生动表现出在瘟疫面前染病之人的痛苦、绝望,恐怖压抑的气氛似乎弥漫着整座城市。处于画面中心的拿破仑威严庄重,正关切地望向向他汇报的士兵,毫不忌惮疫情危险,显示出他不仅是一位伟大统帅,同时也是仁爱之君。

格罗后来展出了这件作品,著名艺术家德拉克洛瓦在他的文章中描绘出当时的盛况:“参观的人太多,长在门边的丁香,在几天中都给踩平了。”参观者的热情使他不得不把画搬走,关闭了画室。但是,“仍然有许多人来敲门,或者搭成人梯,爬到窗口,手里拿着六个法郎,恳求格罗让他们看画。这种狂热的情形就好像来朝拜圣物那样”[9]。

在这里,除了马赛大瘟疫和法国大革命的特定历史背景外,我们首先对19世纪法国艺术进行分析,从而给定一个社会情境,即新古典主义美术和浪漫主义美术在画坛上大放异彩,以及同时期艺术家需要关注公众和艺术赞助人的审美趣味来进行创作。其次是格罗需要兼顾赞助人的艺术倾向。拿破仑对格罗在军旅题材作品中所展现出的充满激情、紧张而又富有戏剧性的画面气氛的青睐,使得格罗在艺坛中声名鹊起,格罗不仅遵从了这一情境,并在这个情境中进一步强化了艺术中的个人风格。笔者通过《雅法城的黑疫病人》具体分析,在构建情景逻辑的诸多要素中重点关注“赞助人”在其中的推动作用,虽然出于一定的宣傳目的,并且带有艺术技巧的加工,我们仍能看到在这幅作品中表现出在瘟疫中受难者奄奄一息,又心怀希望等待光明的现实画面。

三、新型冠状病毒肺炎:创作者的个性选择

新型冠状病毒肺炎(COVID-19)是新中国成立以来传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件。随着时间流逝,形势愈发严峻,绝大部分地区停工停产,而疫情最严重的省份及城市甚至通过封城来限制疫情流动传播,全国医护人员迅速集结起来,驰援一线,这场与时间赛跑的人民战争,打响了。

在这个特殊时期,广大文艺工作者积极行动起来,创作出以“战疫情”为主题的系列作品,正如中共中央政治局常务委员会召开的应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作会议上所强调的,“要努力反映全国人民防疫抗疫的成就,生动讲述防疫抗疫一线的感人事迹,讲好中国抗击疫情故事”。这属于一次重大现实题材美术创作,反映当下突发的重大公共卫生社会事件,多表现防疫现场或民众在疫情下的真实生活,特别是深度挖掘广大抗疫工作者在一线奋战的不屈精神,无畏勇气和大爱胸襟,直接生动地表现健康科学的生活以及人民群众凝聚在一起的向心力。如何摆脱功利即时的视角、从历史层面将疫情中的生活现实转化为有审美价值和艺术高度的图境,成为文艺工作者现阶段应该思考的问题。

如若我们构建情境要素,此时有两个基本前提:一是新冠肺炎疫情的爆发,二是有关职能部门积极组织推进。通过文艺作品做好宣传教育与舆论引导工作,为打赢防疫攻坚战做出重要贡献。因此,这一时期涌现了相当多从现实立场出发表现抗击疫情的优秀文艺作品,包括朱亚平的《使命》、李林的《致敬天使》、《剪发请战》、翟树岐的《抗疫胜利 竹报平安》等,其中既有纪实性的创作画面,也有带有写意色彩的隐喻性画面。艺术家需根据实际不断调整制像任务的具体过程,进而反映特定的艺术功能。

杨循的《逆行者》(如图4)这幅作品描绘了以钟南山院士为代表的专家团队在最急迫的关头奔赴“战场”,抗疫一线,与死神展开了拉锯战的情节。水墨渲染的铺陈加上粗细有致的线条,虽是水墨人物画,但是能够看到西方素描造型中透视、光影、比例等方面的刻画。在忠于事实的前提下,七位医护人员中只有钟南山院士没有佩戴完整的防护用具,借此深度刻画他的面部特征。

虽是群像描绘,但人物主次关系一目了然,对于精神气质的构建则通过眼神等细节自然精准传递出来,在宏大主题事件绘画创作之下以微观视角来表现民族主旋律。我们可以看到作者对传统技法做出了一定创新,尝试运用当代艺术语言对现实叙事和场景转换达到对事件本质精神的理解。

如前文所述,贡布里希反对黑格尔的历史决定论思想,他在自己的著作中引用了波普尔的观点:“我认为在这些精神中应该存在着一块真空,一个等待去填充的地带,社会学的任务正是用一个较有意义的东西去填充这个地带。例如分析传统所造成的问题,以及对‘情景逻辑进行更加详细、深入的分析。”[10]贡布里希认为,在整体的历史体系中用抽象概括的时代精神去解释所有错综复杂的艺术现象是远远不够的,宏大的时代精神去笼统说明每一幅作品不仅显得太过牵强,且忽略了艺术家的个体性精神。他所提出的“情景逻辑”正是通过全方位复原历史情境要素来力求对作品阐述达到所谓的“客观性”,而艺术环境中创作者的个体性选择则会导致迥异风格的作品出现。贡布里希在《探索文化史》中一再强调文化史家应该将研究重点放在个人和特性的研究上,而非受到整体派的影响只关注结构与模式等范围较大的类别。艺术变化的历程体现了个体思想的独特表达方式,以及艺术家对人生经验和社会惯例的反映。同时,艺术的发展是艺术家运用各种传统的表现技巧,并吸收新兴的艺术综合形式的过程[11]。

创作者通过个性化的艺术语言与传统笔墨技法的融合来进行主题性绘画创作,将个人经验和记忆转译成画面。题材虽是现实图境的纪实,但在叙事阶段中融合了创作主题的认知角度和人文关照,尤其是通过特定群体影像的描写表现出个体精神的超越和主流价值观的倾向性,从而赋予作品新的意义。从观者的角度出发,他们与创作主体一样是这次疫情的经历者和见证者,情感上更容易产生共鸣与呼应。创作者以“战疫情”主题作品为载体来表达和抒发个人情感,观者通过观赏作品来感知、联想,弥合与创作者在构思创作过程中跳跃的跨度,进而更细致地体会艺术作品的内涵,加深个人历史感受。在这里,笔者之所以提到创作者和观者两个视角,是因为作为观者而言,他需要对艺术家本人有一定了解,因此很难越过创作立场去主观解读。这也正是“情景逻辑”为何反对从宏大的时代精神去笼统概括作品意图的原因。

同样是“战疫情”主题创作,有的画面波澜壮阔,面对来势汹汹的COVID-19表现出一片豪情;有的作品画面如涓涓细流,平静而深情地讴歌“小人物”的牺牲与伟大。这就体现了创作者站在不同视角上对题材的提炼与选择,包括个人的叙事习惯,艺术偏好等,都深刻影响了作品的最终面貌。在强调个性情感的同时,要尊重特定历史环境的客观现实:广大医疗卫生工作者奋力冲击一线,全国人民共同努力,众志成城,谱写了一曲共克时艰的战疫之歌。故此次创作的系列作品不仅是具有艺术形式的审美叙事与图像构建,同时展现了疫情中的现实语境与人文情怀。

四、结语

“情景逻辑”并不是完美无缺的研究方法,当我们对创作情境中诸多要素进行分析的时候,不可避免地会削弱作品本身的创造性价值。但“情景逻辑”确实为研究者提供了更广阔的视角,艺术家在其中的作用反而得到强化,因为他需要在社会客观环境、审美思潮、赞助人等诸多限制要素中发挥出极高明的艺术创造力。纵观艺术史上留下的一系列描绘大规模传染性疾病的绘画作品,不论是带有隐喻意义的刻画或是以写实手法真实再现了疫情肆虐下的世界,與平铺直叙的创作手法相比,艺术家更倾向于在宏大的题材中选取和提炼具有代表性的图境表现特定群体和个人的历史感受。

这种具有叙事色彩的主题性绘画逐渐拓展成具有普世意义的特定社会阶段的典型缩影,是基于集体记忆的深刻反思:面对声势浩大的灾难,人类到底是顽强的,还是脆弱的?在生死一线间总有一群人愿意付出巨大的代价抗击疫情,这些在疫情中堪称中流砥柱的英雄可能只是日常生活中的平凡人物,却在危急关头迸发出超越常人的智慧和担当。他们的生命轨迹、性格命运、反抗与斗争、守望与坚持被浓墨重彩地渲染和刻画,有些艺术家倾向于塑造有核心作用的人物形象,而有些艺术家站在百姓大众的视角上以旁观者的姿态,略微疏离地客观再现疫情之下的现实生活,这些都体现出在灾难中的民族价值取向、伦理判断与人性关怀。

参考文献:

[1]薄伽丘.十日谈[M].方平,王科一,译.上海:上海译文出版社,2004:7.

[2]波普尔.通过知识获得解放[M].范景中,译.杭州:中国美术学院出版社,1996:112.

[3]Robert,S.Gottfried.The Black Death——Natural and Human Disaster in Medieval Europe[M].New York:The Free Press,1983:61-94.

[4]李荷.灾难中的转变:黑死病对欧洲文化的影响[J].中国人民大学学报,2004(1):151-156.

[5]高尚学.“艺术生态壁龛”:贡布里希的一种独特艺术文化史观[J].社会科学家,2014(5):34-38.

[6]张志华.安托万—让·格罗(Antoine-Jean Gros)晚期的创作与生活[D].北京:中央美术学院,2006.

[7]陈平.西方美术史学史[M].杭州:中国美术学院出版社,2008.

[8]瓦萨里.意大利艺苑名人传[M].徐波,刘耀春,刘军,等译.武汉:湖北美术出版社,2003:161.

[9]德拉克洛瓦.德拉克洛瓦论美术和美术家[M].平野,译.河北:河北教育出版社, 2002:150.

[10]波普尔.历史决定论的贫困[M].杜汝楫,邱仁宗,译.上海:上海人民出版社,2009:119.

[11]穆宝清.理性与传统:贡布里希艺术美学思想研究[D].杭州:浙江大学,2014.

作者简介:赵欣,华中师范大学美术学院硕士研究生。