苍白杆菌产生物表面活性剂的提取研究

2020-08-02孙玉梅

刘 玲,孙玉梅

(大连工业大学生物工程学院,辽宁大连 116034)

生物表面活性剂是微生物通过发酵产生的表面活性化合物,其生产菌株主要为细菌、真菌和酵母菌,研究较多的有假单胞菌属(Pseudomonasspp.)、芽孢杆菌属(Bacillussp.)、不动杆菌属(Acinetobacterspp.)、红球菌属(Rhodococ cusspp.)等,而有关苍白杆菌属(Ochrobactrumspp.)的研究较少。生物表面活性剂按结构可大致分为糖脂、脂肽或脂蛋白、磷脂及中性脂衍生物等[1]。与化学表面活性剂相比,生物表面活性剂具有环境友好性和可生物降解性等优点,但其实际生产受诸多因素的影响,其中最为突出的是生产成本高。目前,已有大量研究对生物表面活性剂的上游发酵过程进行了优化[2],但对下游加工过程进行优化的研究却很少,并且下游加工成本约占总生产成本的60%~80%[3],因此生物表面活性剂的下游加工尤为重要。下游加工面临的主要难题包括培养基、产物及其同系物的复杂性,不同培养基和产物的热稳定性未知或不明确以及发酵液中产物浓度低等[4]。

目前从发酵液中提取生物表面活性剂的方法有很多,如酸沉法、溶剂萃取法、有机溶剂沉淀法、超滤法、泡沫分馏法、吸附法和色谱法等,但并不具有一定的规律,必须由产物的性质而定[5]。在这些方法中最常用的为前三种,并且酸沉法与溶剂萃取法通常结合使用。将酸沉法与氯仿∶甲醇(2∶1,V/V)萃取[6]、无水乙醚萃取[7]以及乙酸乙酯萃取[8]结合均可用于脂肽类生物表面活性剂的提取。将酸沉法与乙酸乙酯萃取法结合,还可用来提取糖脂类生物表面活性剂[9]及4-二甲基氨基苯甲醛(4-(dimethylamino)benzaldehyde)[10]。对于生物乳化剂的提取,较多的是采用有机溶剂沉淀法。ZARINVIARSAGH M等[11]采用冷乙醇沉淀法提取中间苍白杆菌(Ochrobactrum intermedium)MZV101所产生物乳化剂,提取率为49.32%,提取产物乳化活性可达70.99%,冷丙酮沉淀法提取产物的提取率和乳化活性分别为38.21%和62.87%,硫酸铵提取效果略低于冷丙酮,而异丙醇无提取效果。于人苍白杆菌(Ochrobactrum anthropi)MP3的发酵液中加入3倍体积冷乙醇,能提取得到对柴油、煤油和葵花油都有良好乳化活性的产物[12]。于不动杆菌(Acinetobacter)发酵液中加入3倍体积冷乙醇进行提取,亦可得到具有良好乳化活性的生物乳化剂[13]。

本研究采用了调pH法、溶剂萃取法和沉淀法对苍白杆菌(Ochrobactrumsp.)所产生物表面活性剂进行提取,从提取效率和产物活性两方面对提取效果进行评估,并研究调pH法与乙醇沉淀法结合对生物表面活性剂提取效果的影响,为进一步提高分离效果和产物纯度奠定基础和提供依据。

1 材料与方法

1.1 材料与试剂

1.1.1 实验菌株

苍白杆菌(Ochrobactrumsp.):由大连工业大学生物催化技术国家与地方联合工程实验室分离、鉴定并在20%甘油管中于-80 ℃保存。

1.1.2 化学试剂

牛肉膏、蛋白胨、酵母浸粉(均为生化试剂):北京奥博星生物技术责任有限公司;NaCl、蔗糖、硝酸钠、KH2PO4、Na2HPO4、MgSO4·7H2O、氯仿、甲醇、乙酸乙酯、无水乙醚、丙酮、体积分数95%的乙醇、液体石蜡(均为分析纯):天津市科密欧化学试剂有限公司;F254硅胶板:德国Merck公司。

1.1.3 培养基

斜面培养基:NaCl 15 g/L,牛肉膏5 g/L,蛋白胨20 g/L,琼脂20 g/L,调pH 至7.0,115 ℃湿热灭菌30 min。

种子及发酵培养基:蔗糖10 g/L,硝酸钠4 g/L,KH2PO43.4 g/L,Na2HPO41.5 g/L,MgSO4·7H2O 0.2 g/L,酵母浸粉0.2 g/L,调pH至7.0,115 ℃湿热灭菌30 min。

1.2 仪器与设备

PHS-3C型精密pH计:上海仪电科学仪器股份有限公司;UV-5200型分光光度计:上海元析仪器有限公司;RE-52AA型旋转蒸发仪:上海亚荣生化仪器厂;LYO QUEST-85真空冷冻干燥仪:西班牙Telstar公司;H1750R离心机:湘仪离心机仪器有限公司;78-1磁力加热搅拌器:金坛市金城翔龙仪器厂;DNP-9082型恒温培养箱:上海精宏实验设备有限公司;ZWY-C211D型卧式旋转式恒温恒湿摇床:上海智诚分析仪器制造有限公司。

1.3 方法

1.3.1 种子液及发酵液的制备

取一环-80 ℃甘油管中保存的苍白杆菌(Ochrobactrumsp.)涂布于新鲜斜面上,30 ℃静置培养48 h后取一环菌涂布于另一新鲜斜面上,30 ℃静置培养48 h得到活化菌种。取2环活化菌种接入种子培养基中,30 ℃、160 r/min培养48 h得到种子液。以8%接种量将种子液接入发酵培养基中,30 ℃、160 r/min培养5 d得到发酵液。

1.3.2 不同方法对生物表面活性剂的提取

将发酵液离心(6 000 r/min、4 ℃、10 min),得到发酵上清液,并对发酵上清液分别采用调pH法、有机溶剂萃取法、有机溶剂沉淀法及调pH法结合乙醇沉淀法进行生物表面活性剂的提取。

调pH法:用6 mol/L HCl和6 mol/L NaOH将发酵上清液的pH分别调至1.0、2.0、4.0、6.0、8.0、10.0、12.0、13.0、14.0,4 ℃静置14 h,离心(6 000 r/min、4 ℃、10 min),分离上清液和沉淀,沉淀冷冻干燥后称质量,将干燥的沉淀重溶于原始发酵液1/5体积的去离子水中进行乳化活性测定。

有机溶剂萃取法:向发酵上清液中分别加入2倍体积的氯仿∶甲醇(2∶1,V/V)、乙酸乙酯和乙醚进行萃取,分离有机相和水相,测定水相的乳化活性及成分组成。

有机溶剂沉淀法:向发酵上清液中分别加入2倍体积的冷丙酮、冷乙醇和冷甲醇(-20 ℃过夜预冷),4 ℃静置14 h。离心(6 000 r/min、4 ℃、10 min),沉淀挥发除去有机溶剂后冷冻干燥,称质量并用去离子水溶解至原体积,测定乳化活性及成分组成。

调pH法结合乙醇沉淀法:将发酵原液、调发酵液pH至13除去沉淀溶液、调发酵液pH至13除去沉淀后,上清液调至原始pH溶液作为样液,分别向上述3种不同处理样液中加入2倍和3倍体积的冷乙醇,500 r/min冰浴搅拌10 min,于4 ℃静置沉淀14 h后,离心(6 000 r/min、4 ℃、10 min),沉淀挥发除去乙醇后冷冻干燥,称质量并用去离子水溶解至原体积,测定乳化活性及成分组成。

1.3.3 分析检测

乳化活性:取1.5 mL样品,加入0.9 g液体石蜡,手动摇匀150次,静置24 h,乳化层高度占总液层高度的百分比即为乳化活性;采用3,5-二硝基水杨酸法[14]测定水解后样品中的总糖含量;采用国标GB/T 5534—2008《动植物油脂皂化值的测定》[15]测定样品中的脂肪酸含量;采用考马斯亮蓝法[16]测定样品中的蛋白含量;采用薄层层析(thin layer chromatography,TLC)法[17]测定生物表面活性剂的组成成分。

2 结果与分析

2.1 调pH法对生物表面活性剂的提取

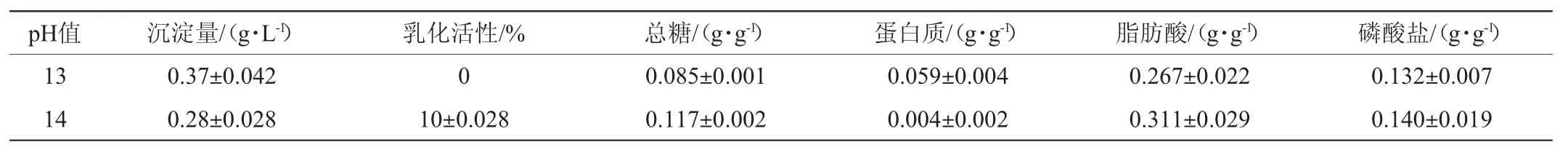

将发酵液pH值调至1~14,发现pH值1~12均无沉淀产生,而在pH值为13和pH值为14产生少量沉淀,将沉淀溶解于原提取发酵液1/5体积的去离子水中,对其进行分析检测,结果见表1。

由表1可知,沉淀主要成分为糖、脂肪酸和磷酸盐及少量蛋白质,将沉淀溶解于原提取发酵液1/5体积的去离子水中,pH值为13沉淀(pH值为13时所产沉淀溶解于原提取发酵液1/5体积的去离子水中后,溶液中沉淀的质量浓度1.83 g/L)无乳化活性,pH值为14沉淀(pH值为14时所产沉淀溶解于原提取发酵液1/5体积的去离子水中后,溶液中沉淀的质量浓度1.40 g/L)表现出较小的乳化活性。

表1 发酵液在pH 13和pH 14所产沉淀的量、乳化活性和组成Table 1 Amount,emulsifying activity and composition of precipitate produced in fermentation broth at pH 13 and pH 14

将发酵上清液调pH 2进行酸沉淀是生物表面活性剂最常用的提取方法,但在本研究中发酵液pH值调至1~2时均无沉淀产生,调至pH 13以上所产沉淀乳化活性也较低,因此通过调pH法不能用于提取该生物表面活性剂。有文献报道,将发酵液pH调至2有沉淀产生的为脂肽或脂蛋白类表面活性剂,无沉淀的则为糖脂类表面活性剂[18-19],由此初步推测该菌株所产物质可能为糖脂类生物表面活性剂。

2.2 有机溶剂萃取法对生物表面活性剂的提取

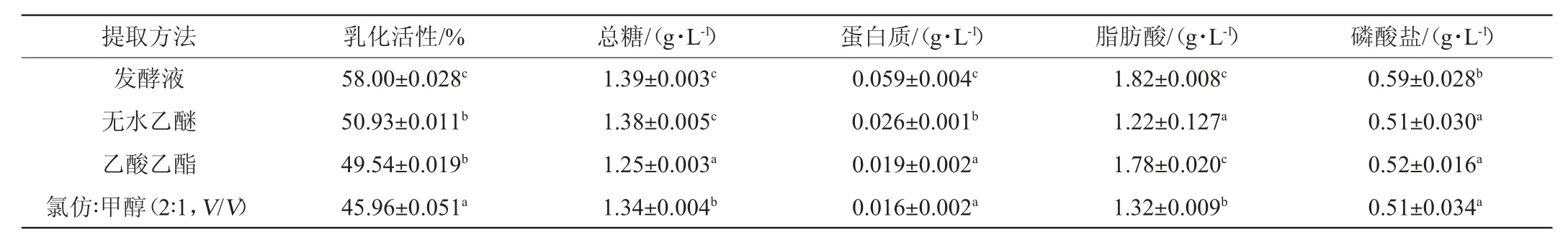

有机溶剂萃取法是生物表面活性剂提取的常用方法,常用的溶剂有氯仿、甲醇、乙醚、乙酸乙酯等,其中氯仿和甲醇通常以不同比例混合使用[5]。发酵液通过乙酸乙酯、无水乙醚及氯仿∶甲醇(2∶1,V/V)萃取后,测定水相的乳化活性及成分组成,结果见表2。

由表2可知,通过乙酸乙酯、无水乙醚及氯仿∶甲醇(2∶1,V/V)萃取后,水相中糖、脂肪酸、蛋白质和磷酸盐残留均很大,且水相中乳化活性仍然较高,说明这几种溶剂不能有效地萃取出生物乳化剂。这几种方法中,乙酸乙酯对总糖的提取率较高,氯仿∶甲醇(2∶1,V/V)对蛋白质的提取率较高,无水乙醚对脂肪酸的提取率更高,三种方法对磷酸盐提取率几乎相同。

表2 有机溶剂萃取后水相的乳化活性及组成Table 2 Emulsifying activity and composition of aqueous phase after organic solvent extraction

2.3 有机溶剂沉淀法对生物表面活性剂的提取

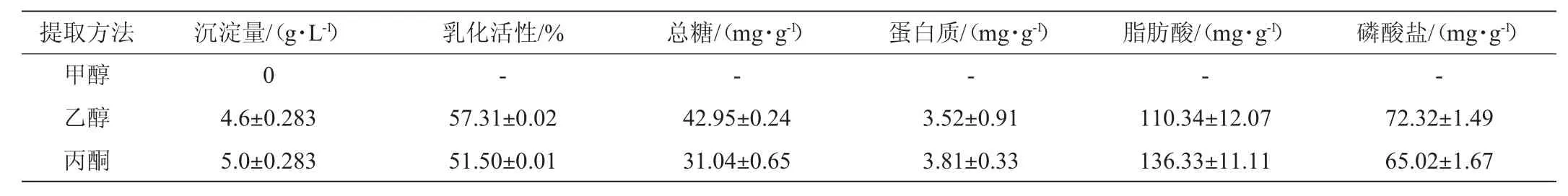

有机溶剂主要通过降低溶液的介电常数以及破坏分子表面水化层来实现产物的沉淀分离[20]。向发酵上清液中分别加入2倍体积的冷丙酮、冷乙醇和冷甲醇(-20 ℃过夜预冷),4 ℃静置14 h,沉淀挥发除去有机溶剂后冷冻干燥,称质量并用去离子水溶解至原体积,测定乳化活性及成分组成,结果见表3。

由表3可知,向发酵液中加入2倍体积冷甲醇没有沉淀产生,而加入冷乙醇和冷丙酮有沉淀产生,且丙酮沉淀量略高于乙醇沉淀量。产生这种差异的原因应该与三者的介电常数有关,三者的介电常数[20]分别为33、24、22,在加入量相同的情况下,溶剂介电常数越低则理论上能使更多的物质沉淀下来。乙醇沉淀量虽略低于丙酮沉淀量,但其乳化活性高于丙酮沉淀,且与原始发酵液乳化活性相近。且两者沉淀下来的物质有所不同,乙醇沉淀中总糖和磷酸盐含量较高,而丙酮沉淀中蛋白质和脂肪酸的含量较高。鉴于乙醇沉淀的乳化活性(57.31%)及丙酮的毒性,进一步研究采用乙醇沉淀法对生物表面活性剂进行提取。

表3 加入有机溶剂产生沉淀的量、乳化活性和组成Table 3 Amount,emulsifying activity and composition of precipitation produced by adding organic solvents

2.4 调pH法结合乙醇沉淀法对生物表面活性剂的提取

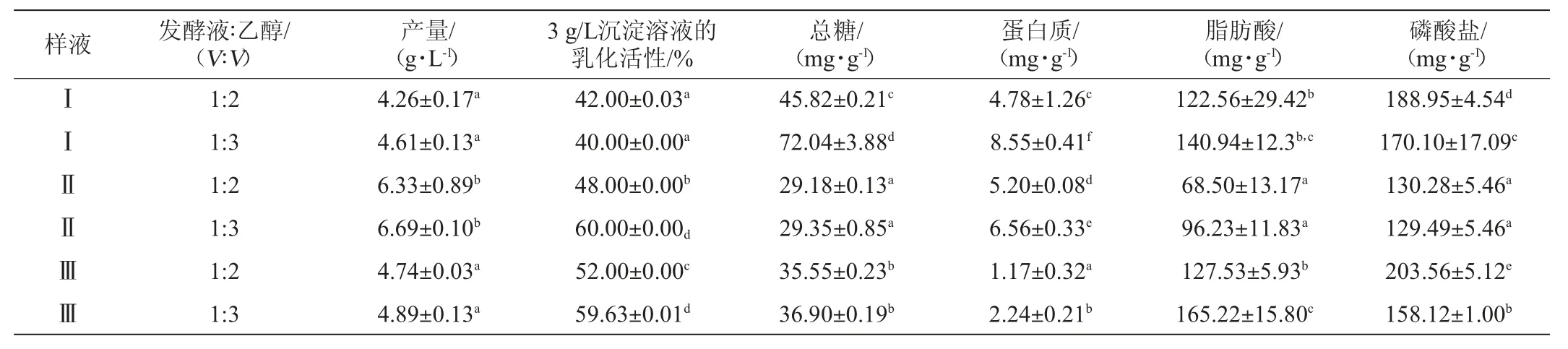

分别向不同处理样液中加入2倍和3倍体积的冷乙醇,500 r/min冰浴搅拌10 min,于4 ℃静置沉淀14 h后,沉淀挥发除去乙醇后冷冻干燥,称质量并用去离子水溶解至原体积,测定乳化活性及成分组成,结果见表4。

由表4可知,采用不同方法提取后所得沉淀均含有少量糖、蛋白质、脂肪酸及大量磷酸盐。采用将发酵液pH调至13除沉淀后再乙醇沉淀,沉淀量显著高于其他两种处理方式(P<0.05)。加入2倍体积冷乙醇时,沉淀量(6.33 g/L)较其余两种处理方式沉淀量(4.26 g/L、4.74 g/L)分别提高了48.59%和33.54%;加入3倍体积冷乙醇时沉淀量(6.69 g/L)较其余两种处理方式(4.61 g/L、4.89 g/L)分别提高了45.12%和36.79%。三种处理中加入3倍体积冷乙醇较加入2倍体积冷乙醇的沉淀量分别增加了8.22%、5.69%和3.16%。由此可见,发酵液的pH比乙醇用量对沉淀效果的影响更大。并且在沉淀质量浓度均为3 g/L时,采用后两种处理方式并加入3倍体积冷乙醇,沉淀乳化活性显著高于其他实验组(P<0.05),其值分别为60.00%和59.63%,较直接向原始发酵液中加入3倍体积冷乙醇进行提取相比提取分别提高了50.00%和49.08%。由此推测,在将发酵液pH调至13的过程中改变了体系中某些物质的溶解性,使得更多的物质沉淀了下来。将发酵液pH值调至13后加入3倍体积冷乙醇进行提取,不仅沉淀量多,而且单位质量沉淀的乳化活性也较高,因此认为此方法更适合该生物表面活性剂的提取,经测定所得沉淀中含有少量糖、蛋白质、脂肪酸以及较多的磷酸盐,几种组分的提取率分别为50.29%、80.62%、34.43%和70.42%。

表4 发酵液调pH结合乙醇沉淀的产量、乳化活性和组成Table 4 Amount,emulsifying activity and composition of precipitate by adjusting pH combined with ethanol precipitation of fermentation broth

2.5 生物表面活性剂的组分分析

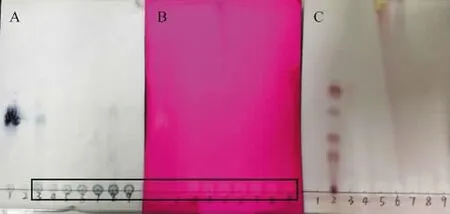

采用不同方法提取苍白杆菌(Ochrobactrumsp.)发酵液生物表面活性剂,并用TLC法测定生物表面活性剂的组成成分,以正丁醇∶乙醇∶水(5∶3∶2,V/V)为展开剂,苯胺-二苯胺-磷酸溶液用于糖显色,罗丹明用于脂显色,茚三酮用于蛋白显色,85 ℃烘烤10 min进行显色,并以培养基中的蔗糖和酵母浸粉以及发酵液作为标品,结果见图1。

图1 不同方法提取的产物薄层层析Fig.1 Thin layer chromatography of products extracted by different methods

由图1可知,采用不同方法对发酵液进行提取,所得产物均无与蔗糖和酵母浸粉相同的条带,说明得到的产物不是培养基中残留的蔗糖和酵母浸粉;发酵液和所有方法提取得到的产物均在基线处有糖和脂肪酸的显色,说明提取所得产物分子质量可能较大,导致在此展开条件下比移值较低;并且显色深浅不同,说明不同方法提取得到的产物浓度不同,显色较深的有发酵液调pH 13除沉淀后加入3倍体积乙醇,以及发酵液调pH 13除沉淀后回调至原始pH,再分别加入2倍和3倍体积乙醇所得沉淀,由此推测发酵液经不同处理后再乙醇沉淀提取所得产物均可能是分子质量较大的糖脂类生物表面活性剂,只是生物表面活性剂含量不同。文献报道分子质量较大的生物表面活性剂通常具有乳化能力[21],将发酵液pH调至2.0无沉淀产生的为糖脂类表面活性剂[18-19],这也与该推测相符合,只是该产物中的糖和脂肪酸的含量都较低。不同方法提取后沉淀中生物表面活性剂含量差异应该与提取时的pH有关,表面活性剂是两性物质,亲水一端往往都是极性大的酸性或者碱性基团,pH的改变必将改变这两类基团的状态,从而改变分子正负电荷比例的状态,引起亲水亲和力强度的改变。特别是当分子电荷密度升高,如pH 13时,成盐形式的带电荷羧酸根增多,极性增强,加入高浓度的乙醇与水分子混合时,降低了水溶液的极性,析出大量的强极性的两性表面活性剂。

3 结论

经对比,调pH法、溶剂萃取法(无水乙醚、乙酸乙酯、氯仿/甲醇)、甲醇沉淀法及丙酮沉淀法均不能有效将该生物表面活性剂提取出来,而乙醇沉淀法可提取出乳化活性很高的生物表面活性剂。将发酵液pH值调至13除去沉淀后加入3倍体积冷乙醇提取产量(6.69 g/L)和乳化活性(60.00%)均最高,与直接对原始发酵液加入3倍体积冷乙醇进行提取相比,产量提高了45.12%,乳化活性提高了50.00%,该法可得到分子质量较大且含有少量糖、蛋白、脂和较多磷酸盐的生物表面活性剂。研究发现,发酵液的pH比乙醇用量对提取效果影响更大,因此在后续的研究中可进一步探讨将发酵液pH值调13除杂后回调至不同pH,再乙醇沉淀对沉淀效果的影响。本研究可为进一步提高分离效果和产物纯度奠定基础和提供依据,也可为不能采用酸沉法提取的生物表面活性剂的提取研究提供参考意见。