新刑诉法视域下刑事电子证据制度完善研究

2020-07-28袁祥境

袁祥境 谭 明

(1.北京市人民检察院第一分院 北京 100040;2.石河子大学政法学院 新疆 石河子 832003)

引言

随着现代信息技术的发展,在刑事诉讼过程中,电子证据作为一种新形式的证据被广泛应用。在2018年10月26 日开始实施的新《刑事诉讼法》中,将电子数据与视听资料归类到电子证据当中,并成为合法有效的八大证据种类之一,在法律法规上赋予了电子证据的地位[1]。但是在实际的应用当中,我国对于电子证据的一些制度还处于初步发展阶段。对于如何取证、审查以及取证的措施和技术,理论界仍然存在着很多不同意见。对于电子证据的立法制度,联合国国际贸易法委员会一直遵循一个基本的原则,不会因为证据的形式不同就加以歧视,但是会根据证据本身的特点来适当的修改传统的认证规则[2],使之更加具有法律说服力。我国法律规定有效的证据需要具有真实性、关联性以及合法性,那么在制定电子证据的制度时,需要以这三个标准为基础,并适当加以变通。由于现存的刑事电子证据制度不完善,导致在提供的电子证据有效数量占比较低[3],因此本文对新刑诉法视域下刑事电子证据制度的完善进行进一步的研究。根据电子证据的取证特点划分取证原则,确立电子证据的取证需要具有合法性、客观性和科学性;通过电子证据的审查依据,规范电子证据的采用标准,证明犯罪事实和受害结果的存在;配备电子证据取证的配套措施,加强专业人才的培养,完成新刑诉法视域下刑事电子证据制度的完善。

一、新刑诉法视域下刑事电子证据制度完善研究

近年来,涉及到电子证据的案件呈井喷式增长趋势,通过对中国法院裁判文书的数据库进行搜索,从2015年至2018年中,涉及到电子证据的案件数量如表1 所示。

根据四年的数据对比可以看出,涉及到各个类型的电子证据的形式案件呈现逐年递增的趋势,也侧面反映了电子证据的案件总数量也在增加。在诉讼中,证据审查是否正确,直接关系到刑事案件事实的判定,会影响最终法院的判定[4],因此需要在新刑诉法视域下刑事电子证据制度进行完善。

表1 2015-2018年度涉及电子证据刑事案件统计表

(一)确立电子证据的取证原则

信息社会中,计算机、互联网等通讯手段日益普及,与其相关的高科技和数字化的犯罪活动呈现增长趋势。在刑事犯罪的领域中,取证电子证据是一种关键性的司法活动[5],需要用明确且统一的法律法规作为确立电子证据的取证原则。电子证据取证的基本程序主要包括:证据现场保护、提取和固定电子证据、完成电子证据的分析。结合现有的相关理论和文献来看,电子证据取证具有如下特点:

1.取证主体需要具备合法的取证资格。对于取证的主体范围有一定的限制,这也是取证活动具有合法性的重要标准,关系着电子证据是否具有法律效力。

2.取证人员需要掌握相关的专业知识。由于电子证据一般依托于互联网为存在,因此取证涉及到的范围很大,取证人员需要了解一定的专业知识[6],且需要对计算机的系统应用程序、文件属性等进行深入分析,进一步深入挖掘涉案证据。电子证据取证的相关技术主要分为两大类,一类是静态取证,指的是对计算机操作系统以及其他外部设备中的电子数据展开的取证过程,另一类是动态取证,主要包括数据恢复、网络数据截获、数据挖掘、蜜罐取证、日志分析等,将实施获取的数据进行筛选和分析,与此同时,还要保证计算机系统和网络的安全。

3.保证电子证据的完整以及原始性。电子证据本身性质特殊,极易通过网络或一些设备受到篡改和毁坏,要在保证电子证据完整和原始性的前提下,对电子证据中的重要相关内容进行识别、分析、提取和保存[7],只有在保证数据原始状态不被改变的前提下,才能确保其证明效力。

根据以上特点,我国电子证据的取证原则可以进行如下划分:合法性原则、客观性原则以及科学性原则。案件处理过程中,收集电子证据要符合新刑诉法的相关规定,收集到的电子证据必须真实,不能提供无价值的电子证件或进行伪造。在收集电子证据的过程中也需要遵循相关法律法规的规定,不得采取非法手段或违规措施,诱导、误导他人等方式。收集到的电子证据必须全面、客观反映事实真相,保证客观性,避免出现弄虚作假等现象。因为电子证据具有数字化、易破坏性、多样性等特征,在取证过程中需要对各个环节进行记录,以构建比较完善的监管和追踪来源。需要特别注意的一点是,在收集电子证据的过程中,要按照法律法规的指引,不能侵犯公民的个人权利或泄露国家机密。

(二)规范电子证据的采用标准

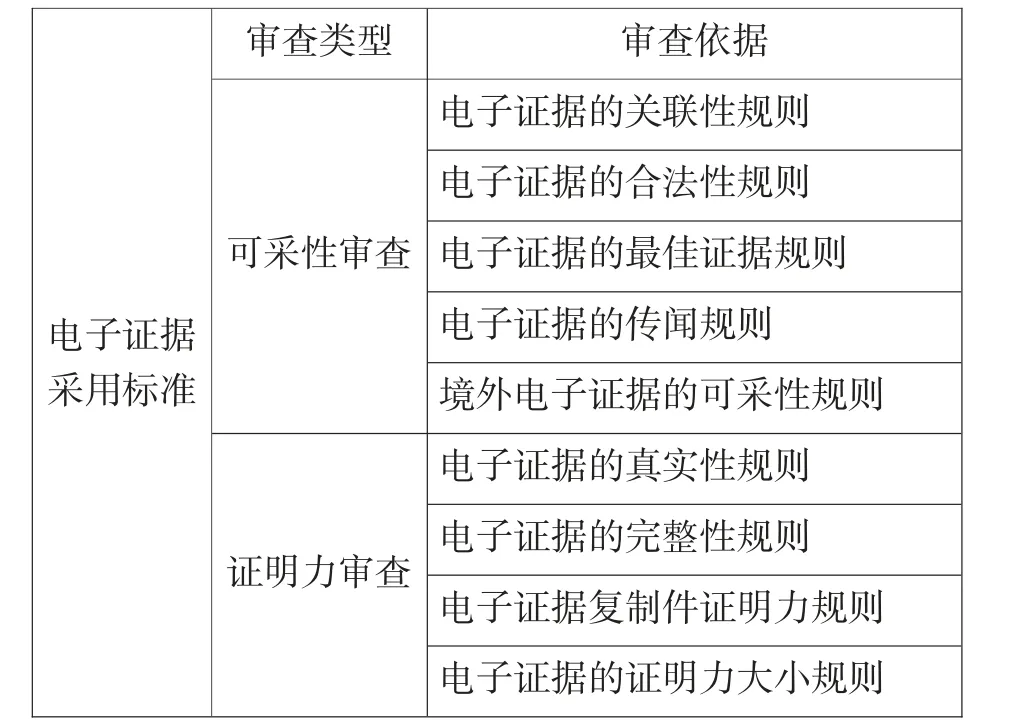

电子证据具有载体依附性,稳定性较差,十分容易被篡改或销毁,在存放期间也具有一定的风险,因此在诉讼中采用电子证据,需要经过严格审查[8],对于电子证据采用标准,可以参考联合国颁布的《电子商业示范法》,具有一定的启发和借鉴性。电子证据的审查依据见表2。

表2 电子证据审查依据

在司法实务中,对于电子证据的审查认定包括证据的可采性[9],也就是说证据本身是否应该被采纳;另一方面就是证据的证明力,主要是说证据本身的内容、逻辑是否与案件相关,且具有证明部分案情事实的能力。当电子证据的可采性和证明力皆符合表2 中的审查依据时,才不会歪曲案件事实,能够作为定案证据来使用。对于电子证据的证明力进行审查,其价值判断性比较高,电子证据作为证据分类的其中一种,必须在一定程度上反应案件事实,才能产生法律效力[10]。电子证据本身特点来看,大多数的电子证据都不能直接证明犯罪事实的存在,需要依附于其他证据共同支撑,规范电子证据的采用标准,才能形成完整的证据链条,进而证明犯罪事实和受害结果的存在。

(三)配备电子证据取证的配套措施

电子证据取证是一项专业技术性很强的工作,要求相关工作人员具备侦查、法律、计算机网络技术、操作系统原理等多方面的专业知识[11]。从我国国情出发,公安机关基层干警平均年龄偏大,在电子证据取证这方面的专业技术不足,相关的综合性人才严重欠缺。在涉案的电子证据中往往会包含大量的个人隐私,在收集有效证据与兼顾公民合法权利之间要得到一个合理的平衡,使得办案刑警在侦查以及电子证据取证的过程中频繁遇到技术难题,造成破案效率低下,破案成本较高等问题[12]。为了解决这个问题,需要配备一些电子证据取证的配套措施,建立完善的专业培训,在招录警察的过程中,面向一些电子信息、通讯工程等理工科专业进行扩招,充实我国公安队伍的技术力量,扩充技术人才。

与此同时,建立一套完善的人才培训机制,重视在岗人员的技术培训,借助资格验证的方式来确保在岗技术人员的专业技能和素质[13];对于一些高端技术,还可以在人民与政府的监督下,选择外聘一些专业人才或有偿司法取证机构,以其为主导开展取证工作,接下来可以规范有关方面的技术资质的考核标准,在立法层面确定这些专业技术人才的义务与权力,能够在较大范围内解决一定的取证困难。

为了节省电子证据的取证时间,对于电子取证工作过程中需要用到的相关软件进行研发与升级[14]。现有的取证软件还局限在对电子证据的相关载体进行分析,其他的分析工作目前还是依靠人工分析,专业技术人员工作量庞大的原因在于,电子信息数据数量多,需要在其中进行搜索提取有效的、能够作为证据的电子数据,经过分析该数据得出与案件之间存在一定的必然因果关系,或是能反映出案件的线索与情报[15]。但是需要值得注意的是,现在的网络犯罪分子的技术在不断提高,反取证技术也在广泛传播,因此,有关部门在电子取证技术与工具上应该进一步完善,计算机信息技术应该及时更新换代,并搭建相对高端的电子证据取证技术的平台。

二、实验

(一)实验准备

为了验证本文提出的新刑诉法视域下刑事电子制度的有效性,设计对比实验,并对实验结果进行分析。在进行实验之前,选定涉及到电子证据的一些刑事案件,并将其按照一定的分类标准进行划分,将涉及到关键字为电子邮件、电子证据交换、网上聊天记录、手机短信、电子签名、微博、域名的案件,按照关键字的不同进行分类,最终得到7 组刑事案件实验分组,完成实验准备工作。

(二)实验结果与分析

将实验准备中的案件分别在现有的刑事电子证据制度下和本文完善后的制度下,完成电子证据的采集与认证工作,最后对得到的所有电子证据进行有效性判定,实验结果如表3 所示。

表3 实验结果对比

从表3 的结果可以看出,每一组实验中,经过完善后的刑事电子证据制度下电子证据的有效数量明显比现有的刑事电子证据制度下电子证据的有效数量要高,为了更直观地体现出两种制度下电子证据有效量的差别,转换成平均电子证据的有效率。7 组实验中,现有的刑事电子证据制度下电子证据的有效率平均为52.3%,完善后的刑事电子证据制度下电子证据的有效率平均为75.8%,比现有制度下的有效率高出23.5%,验证了本文新刑诉法视域下刑事电子证据制度完善的有效性。

三、结束语

现存的刑事电子证据制度不完善,导致提供的电子证据有效数量占比低,因此对新刑诉法视域下刑事电子证据制度的完善进行研究。根据电子证据的取证特点划分取证原则,确立电子证据的取证需要具有合法性、客观性和科学性;通过电子证据的审查依据,规范电子证据的采用标准,证明犯罪事实和受害结果的存在;配备电子证据取证的配套措施,加强专业人才的培养,完成新刑诉法视域下刑事电子证据制度的完善。通过实验结果表明,完善后的刑事电子证据制度下电子证据的有效率平均比现有制度下的有效率高出23.5%,验证了本文新刑诉法视域下刑事电子证据制度完善的有效性。