烟火气回归,城市更美好

2020-07-20黄菲

黄菲

有了摊贩,城市就有了烟火气

流动摊贩、贩夫走卒自古有之。儒家经典《周礼》就曾对先秦时期的摊贩有过描述: “夕市,夕时而市,贩夫贩妇为主。”贩夫走卒、引车卖浆者流,从来都是一个城市繁荣、活力的象征与包容性最好的体现。试想那幅《清明上河图》,如果少了那些“占道经营”的摊贩,会失去多少鲜活的光彩?周海婴先生少年时代在上海拍摄的照片《弄堂里的小贩》,让人看到了乱世中小人物的乐观和勤勉,深深觉得再艰难的生活也蕴藏着希望。

小摊小贩给普通老百姓的生活带来了诸多便利。早上上班时,在小区门口买套煎饼果子加袋豆浆,晚上回家时,在小摊上喝一碗馄饨,买一份凉皮和热卤;夏天散步回来拎一个西瓜,或者在摊位上来一瓶啤酒配毛豆小龙虾,冬天家门口买一包炒栗子或者一个烤红薯……更不用说那些卖针头线脑、笤帚簸箕之类的大爷,那些挑着莲蓬荸荠和土鸡蛋的大婶,那些配钥匙修鞋子的大叔,那些给手机贴膜的小哥……形形色色的小摊小贩,铺陈出活色生香热气腾腾的市井生活。

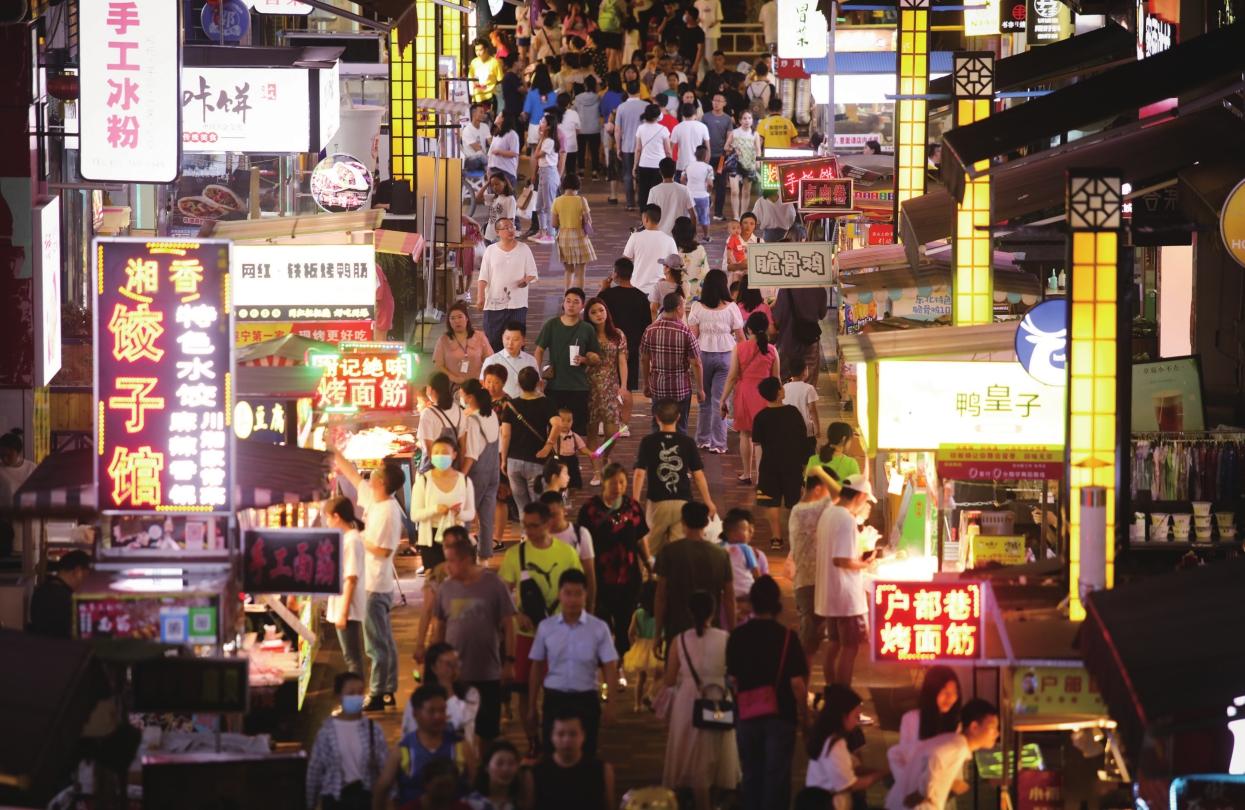

一个城市有了小摊小贩,就有了烟火气和人情味。流动摊贩的“集大成者”就是夜市。夜市文化由来已久。唐朝诗人王建就曾在《江馆》一诗中,用“客亭临小市,灯火夜妆明”的诗句,勾勒出当年江南夜市的韵味。

一个大城市总有一两条闻名遐迩的“夜市一条街”。很多南京人都记得南京首开湖南路夜市时的盛况,那个时候去湖南路夜市吃小吃、轧马路,是一件特别时髦的事。昆明云津夜市始于元代,民国时被视为昆明八景之一。不去南门口、坡子街和太平街逛一逛,都不好意思说去过长沙;西安的回民街,整条街都是牛羊肉泡馍、肉夹馍的味道;杭州的中山南路美食夜市可以淘到很多新奇的古玩和工艺品……

因为不允许占道经营,几乎每个小贩都有一部和城管斗智斗勇的辛酸血泪史。新冠疫情后,中央鼓励放开地摊经济,不再考核马路经济和占道经营,地摊经济迎来了自己的春天,城市里也有了更多的摊贩。经营成本低,没有装修费,不用付租金,税费也压到最低,甚至直接减免。后疫情时代,对于很多城市低收入群体而言,摆地摊是最方便的谋生之道。

“允许临街店铺临时越门经营后,我们增加了20多张桌子,食客到店就餐排队时间大大缩短,生意逐渐好了起来。”重庆一家串串店负责人说,现在客流量增加了,希望能尽快弥补前几个月的亏损。“以前摆摊像是在和城管‘打游击,现在允许我们在固定区域摆摊,做生意安心多了。”郑州一个水果摊的老板娘说,家里两个孩子,经济压力大,由于位置固定,现在她每天收入200多元,觉得很满足。

地摊经济放开后,网上一时出现了“豪车摆摊”“新媒体人转型摆摊”的刷屏。实际上,真正要靠摆摊养活全家的人,都是底层百姓,在年龄、教育、技能、人脉、资金方面都处于弱势的群体,受疫情影响收入大幅下跌的人,他们吃的是常人吃不了的苦,受的是常人受不了的累。长沙扬帆市场的一名老摊主老陈,主营炒饭、炒面、炒粉和卤菜,两口子摆摊,一个月收入大概六七千元。问他辛不辛苦,他哈哈一笑,说:“每天下午五六点出来,凌晨两三点收摊,你说辛不辛苦?”稍后,他正色说:“摆摊的只求生意好,不被城管赶来赶去,辛苦点不怕。”

随着互联网技术发展,地摊也开始转型。互联网思维使“摊”更专注于消费者的需求,从商品本身、支付方式、送达服务等方面改善经营。我认识的一位卖烧烤的摊主,将老客户建了一个微信群,大家在群里点单,摊主喊外卖小哥送餐,因为口碑好,名气越来越大。以往是摊贩找顾客,现在依托互联网平台形成的集中效应,顾客开始找摊贩。随着贩卖过程智能化特征越来越明显,“外卖商贩”“电商商贩”、互联网进货商贩、“跑腿贩运”等依托线上的虚拟“摊贩”群体开始出现。进入新时代,开放包容的社会为各种人员融入“摊贩”群体创造了条件,“摊贩”越来越多元化了。

烟火气对城市意味着什么

为什么我们的城市需要烟火气?

烟火气是一种温度。

我们的生活里充满了普通、琐屑但又不可或缺的事物——楼下早餐店的豆浆油条,街巷市井的吆喝叫賣,临街小店的明亮灯火,路边地摊的讨价还价,夜市上的小吃,菜市场的蔬菜瓜果鸡鸭鱼肉……这喧嚣而亲切的一切,互相交织着,渲染着,汇聚成温暖的、令人安心的生活气息。市井生活以其温厚的质地和温暖的气息吸引着人气。有了人气,城市才有魅力和温度。

我们的城市如果没有小摊贩,固然可以更加整洁,但这不仅牺牲了民众的便捷,剥夺了弱势者的生存空间,我们还会失去热闹的、让人们乐在其中的市井气息。不难想象,一个没有小摊贩的城市或许是十分整洁的,但也是冷漠的,疏离的,没有人情味的。

烟火气是一种刚需。

尽管自古时起,“技巧游食之人”就是“末中之末”,即“摊贩”经济处在消费链的底层,但 “摊贩”在城市经济中扮演的角色却不可或缺。

“摊贩”经济因其成本低、品类丰富又极具便利性,承接了许多便民小额消费需求,满足了民众日常生活之需。不同消费群体对商品的偏好存在差异性,而“摊贩”经济具有的多元化和包容性等特点恰恰适应了这种差异性。与“门店消费”“卖场消费”一样,“摊”消费同样构成了城市消费活动的重要组成部分。

一些力求性价比的购物APP的持续火爆告诉我们一个事实:中国确实存在庞大的另外一个市场,这和人们的收入有关,也和经济发展的阶段和结构有关。一二线城市的中国是中国,三四五线城市的中国也是中国。消费下沉也好,消费降级也好,大家手头的钱紧张了,但是消费的热情还在,如何以最少的钱获得最大的购物愉悦是非常重要的。经济暂别高速增长,低调、收缩、节俭成为主旋律,“摆摊”在消费端和就业端都能找到支撑点。

烟火气是一种文化。

摊贩经济蕴含着丰富的城市街头文化。摊贩在经年累月的经营中形成了大量特殊的商品制作技艺。诸如吹糖人、捏面人、烫画等传统技艺在摊贩家族代代相传,其意义已远远超越技艺本身,成为街头文化元素的存在形式。有些食品摊则作为一座城市的代名词,象征着这座城市的味道。摊贩们南腔北调的吆喝声、杂食摊上天南海北的美味……都印刻着历史、文化和地域的痕迹。摊贩中不仅包含技艺传承,还包含其经营理念、生产准则及生存方式,这些元素共同丰富着摊贩经济的文化内涵。

在湖南株洲,自2011年开始,一些爱书人自发形成了“湘江边旧书摊一条街”。在这条200米的街市上,几乎每个摊主都有“下岗职工、低收入群体”这样的标签。旧书摊渐渐成为湘江边的一道人文风景,不少爱书人都喜欢在黄昏漫步到旧书摊。“湘江边的旧书摊”作为一股重要民间力量,获得了首届“书香湖南”全民阅读品牌示范项目。值得一提的是,疫情过后,“书摊经济”也成为图书业开始试水的的新方向。南京万象书坊就策划过一次二手书市,让爱书人带着旧书来摆摊设点。

烟火气是一种生机。

每一个“摊贩”,都维系着一个家庭几乎全部的生计。在当今城市中,因操作简单、成本低、准入门槛低等因素,经营一摊贩成为城市失业者和进城流动人口的首选谋生方式。这些因“摊”而形成的“贩”,经营规模小、流动性大,一定程度上解决了规模庞大的城市流动人口的就业安置问题。

若干年前,知青返城找不到工作,相当一部分人就是靠摆摊熬过了艰难岁月。正如李克强总理提到的,改革开放之初,大批知青返城,一个“大碗茶”解决了很多人的就业。陈桐是当年下放新疆的上海知青,1981年返城时,他和几个朋友都找不到工作,于是合伙摆摊做小生意,卖海鲜、蔬菜、水果,终于撑过了最艰难的时候。

改革开放以后,外来务工人员进入大城市,也有一部分人最初靠摆摊度日,渐渐地在城市安下自己的家,有的甚至创下一番事业。1990年代以后的“下岗潮”中,地摊也成为重要的分流出口。摊贩不仅承载了历史上无数底层社会民众的糊口功能,而且许多像章华妹、年广久一样的小摊贩,在摆摊中聚集了财富,实现了阶层的流动。

2020年,受疫情影响,失业人口增加,当工作不易找的时候,摆摊就成了一个就业出口。最先重启地摊经济的成都市,两个月就增加10万个以上的就业岗位。

摊贩经济符合低收入群体和普通百姓的就业需求,吸纳了庞大的就业人口,承担着某种“社会润滑剂”的功能,也为后疫情时期的社会带来更大的“弹性”。摆摊是中国就业市场的一种长期的存在,具有天然的包容度和广阔的容量,很多人在此栖息、谋生。

“烟火气”是一场大考

莎士比亚说:“城市即人。”不论是今天的城市还是明天的城市,都是“人”的城市。公元前600年的古希腊诗人阿尔凯奥斯感叹道:“造就一座城市的,不是精良的屋顶或坚固的城墙,也不是运河和船坞,而是善于利用机会的人们。”城市治理理念各有不同,但有一点应该是天下同理的,那就是要善待人,善待自食其力的劳动者,让“人”成为城市的主体和衡量文明的尺度。

重启地摊经济,正是对“人”的关注和体恤,是“以人为本”理念的落地。改革开放一路凯歌,但也有不少人默默忍受城市发展所付出的代价。2020年的政府工作报告指出,我们人均年可支配收入是 3万元人民币,但有 6 亿中低收入及以下人群,平均月收入1000 元。小摊小贩最重要的意义是解决大量底层小民的生计问题。对他们来说,一个推车、一个摊位,可能就是一家人的饭碗。疫情之后,这一群体更是生活维艰,处境令人揪心。

这也正是5月27日中央文明办“明确不将占道经营、马路市场、流动商贩列为文明城市测评考核内容”的消息发布后,舆论一片欢呼的原因。这意味着从2005年中国文明城市测评开始,15年以来,流动的小商小贩,第一次不再成为“打击”的对象,不再成为以“文明”之名驱逐的对象。

重启“地摊经济”是回应民间关切、切实服务民生的善政善为,体现了城市的人情味和城市管理者的大智慧,以及“以人民为中心”的執政理念。然而,发展地摊经济,我们也要清醒地看到涌动的暗流与潜在的矛盾:

比如,满足市民多元消费需求与确保产品质量安全的矛盾。地摊经济固然让公众的日常消费更加方便,可是小摊小贩最令人诟病的一点,就是产品质量无法保证:“地摊货”往往是“三无”伪劣产品,“路边摊”卫生环境堪忧。如何让流动商贩更“健康”,是城市管理者要做的思考题。

比如,提升城市活力与公共资源配置之间的矛盾。地摊经济某种程度上是城市活力的象征,热气腾腾人头攒动,固然是让人欢喜的“城市烟火气”,但也会带来麻烦——摊点附近的居民往往深受噪音、油烟、垃圾的之害。如何搞活地摊经济,又减少其扰民的弊端,也是城市管理者要做的思考题。

再比如,提倡地摊经济,不是鼓吹“全国练摊”,各个城市的功能定位、文化环境、具体情况不尽相同,不能“一窝蜂”地发展“地摊经济”。提倡地摊经济也不是鼓吹“全民练摊”,如何把有限的时间、空间资源分配给那些真正需要的底层百姓——在互联网时代,他们往往是沉默的,无法为自己的权益发声的弱势群体,这也是城市管理者要做的思考题。

烟火气是一场大考。考的是民生题:就业是最大的民生,保就业是“六保”之首,疫情期间就业不振、市场萎缩、消费低迷、收入下滑,民生遇到了难题;考的是管理题:开放地摊和夜市,增加就业岗位,提振市场消费,提升城市人气,激发市场活力,同时增加了管理的难度,对市容市貌、环境卫生、交通堵塞、食品安全、商品质量等带来隐患;考的是文明题:以摊贩为代表的“底层”要融入城市,势必存在矛盾、冲突、摩擦,一座城市对底层是否抱有足够多的包容和善意,有足够强的熏陶和引导力度?

这些问题错综复杂,互相交织,归根结底,考的是我们城市管理者的治理能力和治理手段,甚至,更进一步说,考的是我们国家治理体系和治理能力的现代化水平。复苏疫后经济是发展地摊经济的一个契机,但放开地摊经济,不应仅仅是对疫情影响的应对,更应当是对“民生多艰”的体察,也应当成为城市治理意识和治理手段更新的开始。

我们的公共政策制定要有长远性,也要有一定的结构弹性。近年来政府对于外来人口的安置工作取得了长足进步,解决了许多外来人口的生活问题,但对于流动摊贩,政府尚未建立完善的“接纳程序”。那些不起眼的小摊和小店,是维系社会运转的“毛细血管”,创造了巨额GDP,吸纳了大量就业人口。它们是中国经济重要的支撑,也为城市注入了活力和生机。政府应当给予更多的优惠政策和制度保障,帮助这些小摊小店渡过难关,在危机中育新机、于变局中开新局,从而增强中国经济社会的韧性以及发展后劲。

政府对摊贩的管理应该从强制行政手段转向行政“软力量”,倡导柔性管理和协商管理。提倡地摊经济之所以引人热议,是因为此前在针对小摊小贩的管理中,我们的治理理念和执法水平总有令人不满乃至气愤的地方。服务型政府意味着在执法过程中不是把自己定位为“统治者”,而是与相对人充分沟通,平等协商,并为其提供优质服务的“服务者”。城市管理部门应该在执法行为中融入更多的人道主义和人性关怀的因素,让我们的城市真正成为以人民为中心、以人为本的城市,既有良好秩序感又有温暖烟火气的城市。