教学目标设计的现实问题与未来展望

2020-07-16李成彬游阳阳

李成彬 游阳阳

摘 要 教学目标设计是进行教学活动的第一步,直接指引着教学活动的内容方向和评价基准。但是目前不少教师在教学目标设计时存在盲目强调学生地位、轻视过程、人为割裂预设与生成等认识误区,而在实践中则存在将学习内容与教学目标混为一谈、行为主体不明确、用词抽象笼统、目标表述不完整以及直接给出结论等现实问题。所以有必要让教师树立起对教学目标设计的正确认识,促进学生成长与教师专业发展,体现教学目标的价值与作用。

关键词 教学目标 认识误区 现实问题 未来展望

教学目标是教学活动的导向标,是评价教学活动和教师的重要依据。我国从“双基”目标到布卢姆的三维目标模式,再到现今的“核心素养”体系,教学目标的价值诉求也发生了巨大转变。“双基”崇尚分数至上的结果导向,忽视对人性的浸润与陶冶,因而陷入“唯技术主义”的泥淖[1]。三维目标首次将学生的认知、社会和情感价值有机整合起来,突出了对学生知、情、意、行等各方面的综合考察评价,学生的主体地位得到彰显。我国核心素养体系脱胎于三维目标又超越之,是以培养“全面发展的人”为核心[2],也是对传统学科本位、教材本位的颠覆。

从上述演变历程可以看出,教学目标的设计已从传統的“学科本位”走向“学生本位”,从一维走向多元,设计理念更多地关注到了学生的成长需要。但是教师在教学目标的设计中仍存在一些现实问题,制约了教学目标的设计与实施。因此,厘清教学目标设计中的问题并就此提出未来展望具有一定的价值意义。

一般认为,教学目标是教学活动的主体在具体教学活动中所要达到的结果或标准,具有教师“授权目标”与学生“学习目标”为一体的双重属性。教学目标的设计是一项系统而繁杂的工程,是进行教学活动的首要步骤。

一、教学目标设计中的现实问题

1.对教学目标设计存在认识误区

对教学目标设计的认识误区主要有三点,首先是重学生,轻教师。自从“以学生为中心”的口号提出后,学生的主体地位得到了空前提高。但是过分强调“学生中心”的教学目标设计自然也就忽视了教师的地位与作用。这实质上是没有正确认识到师生在教学过程中是互为主客体、平等交流的关系,人为地将两者二元对立、厚此薄彼。其次是重结果,轻过程。长期以来,在“唯结果是重”的工具理性思想指引下,学生成绩成为评判其发展的唯一标尺,“教学目标是否达成”成为衡量一堂课的唯一标准,这种思想完全忽视师生教学过程中的生成性,过于抬高预设目标的地位,对学生生成的表现不闻不问,可以说仍是“教教材”的教学意识,而未上升到“用教材教”的课程意识,更没有提升至“为什么而教”的教育哲学、伦理意识,体现在教学设计中就是形式化和机械化,体现在实施中就是随意性和盲目性[3]。最后是成物到成人,却未成己。成物是指教学目标设计把学生当作产品来培养,忽视学生本性,其实质是“奴化”学生。后来学校和社会认识到成物首先要成人。成人意味着教师更需要关注学生的生命成长与情感诉求,关注师生互动的灵魂碰触。然而遗憾的是,这种从工具主义转向人学的观念变迁带有理想的色彩[4]。教学目标关注的是一群人或一类人,教师往往提出一个一般性的、整体性的“抽象人”要求,没有考虑到学生个体之间的差异,即在事实上形成了对学生“具体个人”的忽视。

2.将学习内容视为教学目标

教学目标作为对学生预期表现的层次刻画,具有导向、激励、评价等功能。而教学内容是某学科的概念、事实、结构、问题等,是学生需要获得或达成的内容,是教学目标确立的载体与前提。但是不少教师将教学内容等同于教学目标,混淆了两者的区别,误解了两者的本质,那么这样的课堂就是无目标的“表演游戏”,教学目标的功能也就无从谈起。例如“学习乘法交换律的规则”“学习‘动静结合的表现手法”,这都是典型地将教学内容或学习内容偷换成教学目标,因此教师对于这类假目标要格外警醒。

3.行为主体不明确

众所周知,教学目标的学习主体(或行为主体)为学生,是基于学生角度出发,旨在通过教学活动判断学生能否达到预期表现,即描述的是学生的行为而非教师的行为,所以表述的主语必须写出或默认为学生,然而目前如“使学生……”“增强学生……”等表述多见于一线教师的教学设计中,这样教师的形象先入为主,仍带有强迫学生学习的意味,人为营造了专制、压抑的教学氛围。

4.用词抽象笼统,难以评价

一些教师在制定教学目标时使用布卢姆的目标分类表述,如理解、使用、分析、掌握等较抽象的状态动词并不能恰切地表达具体的教学目标,因此也造成教师目的不明确、层次混乱等现象,同时也就使得外界或自身对课程难以评测,或评测形式单一,教学目标对教学实践的评价功能难以实现,因此教师应多使用可具体测量的如说出、写出、作图、区分等行为动词。

5.教学目标单一、不完整

泰勒认为,最有效的陈述目标的形式,是既指出要使学生养成的那种行为;又要言明这种行为能在其中运用的生活领域或内容[5]。即目标应包含“行为”和“内容”两部分,后来人们对“内容”细分为条件(C,conditions)、学习者(A,audience)和标准(D,degree),加上原有的行为(B,Behavior),就形成了行为目标的ABCD表述方法。这种表述和平常所用的三维目标表述一般语法结构相通,即“行为主体(A)+行为表现(B)+行为条件(C)+表现程度(D)”[6]。在制定教学目标时虽然不要求这四个要素全部写出,但是若停留在“行为+内容”层次,势必会忽略行为发生的条件和明确行为应达到的最低标准,随之而来的就是目标的模糊化,评价的失真化。

6.直接给出结论,缺乏启发性

教师在教学目标设计时往往追求全面具体,但却又在不经意间将结论直接告诉给学生,这样的表述就缺失了启发性、引导性。如有教师将《将相和》的情感领域教学目标设定为:(1)了解课文主要内容。体会蔺相如的机智勇敢、顾全大局和廉颇知错就改的优秀品质;(2)激发学生对中国古代历史和传统文化的兴趣[7]。两句表述都是直接给予学生结论,而不是让学生通过思考、讨论、品读等方法获得。因此,建议改为:(1)了解课文主要内容,勾画出表现蔺相如和廉颇人物形象的句子,通过仔细阅读、讨论等方式说出其表现了他们什么样的品质;(2)课后查找并阅读司马迁的《史记》中的《廉颇蔺相如列传》(白话文版本),能用自己的话复述全文大意,并从写读后感、做小报、开读书分享会、表演课本剧等形式中自选其一展示学习成果。修改后的目标表述既使得表述清楚可测量,还充分激发学生兴趣为导引,启发学生智慧,突显目标设定的作用。

二、未来展望

1.教与学并重,促进师生之间的良性互动

当前以“学生本位”为代表的理念已经深入人心,但是教学是教和学共同构成的互动活动,教学目标设计人为地偏向一方都将使其失去平衡,殃及自身。教师是教学的主体,而学生是学习的主体,两者地位同等关键,不可矫枉过正,否则就会模糊师生的主客体关系,削弱教师权威,进而影响教学质量。因此,在教学目标的制定上,首要考虑学生的认知水平、兴趣爱好、可接受的潜力程度、品德意识以及社会文化基本能力等基本需要,其次也要关照教师的能力水平、教学资源、教学环境等因素。只有教师与学生的作用都得以重视,才有利于学生成长与教师专业发展,促进师生间的良性互动。

2.从成物走向成人,更要成己

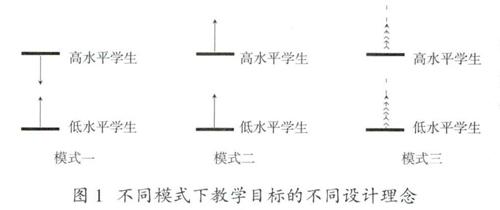

每个学生都是独一无二的鲜活生命,教学目标设定时应考虑到学生的自主性、差异性、独立性和独特性,条件允许还可以对不同层次的学生施加不同的目标设定,分层教学、因材施教,从而让学生从一类“抽象”的人成长为一个“具象”的人,在成人的基础上实现成己,实现整体性与个性的统一,最大程度体现教学目标对学生个体生命意义的关怀与尊重。从成物到成人,再走向成己的目标模式转变过程可以用图1来表示。

模式一是传统的目标达成模式,全班不管是高水平还是低水平学生都只有一个共同目标,显然这没有考虑到学生之间的多元性、差异性,也就没逃脱成物的弊病,学生“消化不了”和“吃不饱”的情况至今仍然存在。第二种分层教学目标的模式为不同水平的学生制定要求不同的目标,较好地实现了因材施教和成人诉求,但是人为割裂两种水平学生的教学目标,且都注重结果的呈现,忽视过程的动态生成,因此也饱受批评。模式三强调生成性目标和表现性目标,同时兼顾不同水平或个体学生之间目标达成的差异,在确保总的教学目标要求下,各水平的学生的目标是在学习过程中螺旋上升的,是一种动态的过程性体现,也照顾了学生个体的成己诉求。

3.过程与结果并重,正确处理好预设与生成的关系

知识与技能作为显性的目标可以量化来评价,但是情感、态度、价值观等隐性目标不能用量化的方式来测量,且情感态度价值观目标的达成是一个长期的过程[8]。因此就要求教师必须摈弃唯分数论思想,关注学生的过程性表现与评价,认识到过程与结果的同等重要性。

教学是一个动态开放的师生互动过程,不仅有文化同质倾向,更具文化异质现象,它指向未来时空,具有不确定性[9]。这种不确定性要求教学目标既要立足于对学生未来成长情况的预设,又要在教学实践中给学生留下合理的生成空间。预设为生成提供了方向指引,生成是对预设的灵活补充与体现,两者至关重要,不能偏废,这就要求教师能根据预设把握教学方向,同时也能根据实际生成情况,凭借经验随机应变。

4.规范目标的设计表述,使其具备可操作性

教学目标设计的可操作性原则要求必须使用可观察和测量的行为动词来描述具体行为,并且要符合师生实际和教学内容需要,陈述词要准确细腻,具有较强的可操作性和评价依据,因此要求已经工作的教师深入理解教学目标表述的规范要求,教研组或校方也要多组织相关培训与检查,而对职前的在校师范生而言,更应该认真学好相应理论知识,在模拟试讲、见习实习中打牢教案撰写基础,为走上讲台做足准备。

相较于教育目的、培养目标等上位概念,教学目标则是更具体、微观的指引,它立足于实际教学,从教学活动中来,又走向教学活动,具有极强的实践性和针对性,所以教学目标的制定必须求真务实,落到实处,没有必要采用晦涩难懂、花里胡哨的语言来表述,也不应该飘在天上,难以落地。

三、结语

没有目标的教学是盲目的教学,没有价值的教学目标更为有害[10]。教学目标对于教学设计的重要性不言而喻,但是目前教师对教学目标仍存在一些现实问题,所以教师要树立正确的教学目标设计意识,既要成人更要成己,过程与结果并重,预设与生成并重,明确目标设计的学生本位价值取向和意义;对于现实中存在的学习内容与教学目标混淆、行为主体不明确、表述抽象笼统、目标不完整和直接给出结论的问题,就需要亲自去践行、改正,不断完善自身的教学目标设计。

此外,在强调培养学生核心素养的今天,每一位教师需要根据本学段学生核心素养的主要内容与表现形式,结合本学科的学科内容与特点,提出该学科实现本学段核心素养的具体目标,要体现本学科特色[11]。总之,教是为了学,并走向不教,如若学生最终能在德智体美劳各方面既全面发展又个性突出,教师的专业技能也有所提高,那么教学目标的价值也就实现了。

参考文献

[1] 钟启泉.“三维目标”论[J].教育研究,2011,32(09).

[2] 核心素养研究课题组.中国学生发展核心素养[J].中国教育学刊,2016(10).

[3] 闫艳.课堂教学目标研究[D].上海:华东师范大学,2010.

[4] 吕寿伟.成物、成人与成己——教育学的立场变迁[J].教育理论与实践,2014,34(34).

[5] 拉尔夫·泰勒.课程与教学的基本原理[M].施良方,译.北京:人民教育出版社,1994.

[6] 李润洲.三维教学目标表述的偏差与矫正[J].课程·教材·教法,2014,34(05).

[7] 李芳.《将相和》教学设计[D].长沙:中南大学,2013.

[8] 裴娣娜.教学论[M].北京:教育科学出版社,2007.

[9] 李保强.教学目标体系建构的理论反思[J].教育研究,2007(11).

[10] 趙国强.论教学目标的设计与表述[J].当代教育科学,2010(06).

[11] 林崇德.中国学生核心素养研究[J].心理与行为研究,2017,15(02).

[作者:李成彬(1993-),男,四川泸州人,成都大学师范学院,硕士生;游阳阳(1995-),男,四川广安人,成都大学师范学院,硕士生。]

【责任编辑 孙晓雯】