加拿大皇家安大略博物馆藏斋古玉再研究

2020-07-14谷娴子沈辰熊樱菲

□谷娴子 沈辰 熊樱菲

吴大澂(1835 年—1902 年), 字止敬、清卿,号恒轩,曾官至广东、湖南巡抚,是晚清著名的书法家、金石学家、鉴藏家。 其收藏涉猎青铜器、玉器、瓷器、瓦当、封泥、书画、古籍等诸多门类,以青铜器和古玉器最为人称道。 其书斋多以藏品命名,斋号众多,以因入藏愙鼎而得名的“愙斋”最为知名。 此外,吴大澂于光绪十五年(1889 年)编撰成的《古玉图考》(以下简称《考》),对所藏、所见的近200 件古玉器“图其形制”,“考其源流,证以经传”,是玉器研究史上的里程碑式著作。

1930 年,加拿大皇家安大略博物馆(以下简称ROM)研究员Home(霍姆)发表了首篇关于馆藏愙斋古玉的文章[1]。 1989 年,台北“故宫博物院”研究员邓淑苹在文章中述及ROM 藏愙斋古玉及数件流散的《考》中所收录的玉器[2]。2015年,ROM 副馆长沈辰全面梳理了馆藏愙斋古玉的收藏始末[3]。2017 年年底,苏州博物馆举办“梅景传家——清代苏州吴氏的收藏”展,商借上海博物馆(以下简称上博)和ROM 收藏的愙斋古玉。 借此契机,上博与ROM 签订了短期合作研究协议,于2018 年年初对ROM 藏愙斋古玉进行文理交叉学科的再研究。

一、愙斋古玉流散情况

早在吴大澂生前, 愙斋金石收藏已渐有散失,后来部分流落海外。如今,中国故宫博物院、南京博物院、上海博物馆、苏州博物馆和加拿大皇家安大略博物馆、英国大英博物馆、法国吉美博物馆,以及美国的哈佛大学福格博物馆、弗利尔美术馆、费尔德自然历史博物馆、明尼阿波利斯美术馆等皆有收藏。其中,愙斋古玉以上博收藏为最大宗,ROM 屈居第二。

1927 年—1928 年,怀履光主教数次从上海古董商处为ROM 寻购愙斋旧藏玉器。 在此过程中, 怀氏和他的古董商也遇到并剔除过晚期仿品,甚至有的仿品已然在ROM 登记入库,后经辨伪又销号退回。 如今,ROM 收藏有愙斋相关古玉器28 件(图1),其中27 件经怀氏而得,第28 件于2012 年受赠新入藏。 古玉器形以刀为多,还包括璧、琮、圭、璋、戈、戚、斧、牙璧、镯和圭璧,年代从新石器时代至晚清。

此外, 吴大澂的愙斋收藏多为其孙吴湖帆的梅景书屋继承。 1979 年,56 件吴湖帆旧藏古玉器入藏上博,器形包括璧、琮、圭、钺、璜、璋、戈、刀、戚、斧、锛、炉、簋、壶、舫、瓶、牌形饰、带扣等,年代从新石器时代至晚清,以新石器时代者居多。其中,18 件器物或器物的原配锦(木)盒上留有吴大澂泥金书或吴湖帆墨书字,其中有12 件被收录于《考》(表1)。另据台北“故宫博物院” 邓淑苹先生的考察研究,法国吉美博物馆、大英博物馆和美国哈佛大学福格博物馆、明尼阿波利斯美术馆、弗利尔美术馆都收藏有原属吴大澂的藏玉, 其中至少3 件与《考》中线图可相对应[4]。其余愙斋古玉则为私人收藏。

二、ROM 藏愙斋古玉的材质分析与仿古佐证

如今,器物学、考古学与地质学交叉介入文博行业进行古玉器的研究已成趋势。 受限于文物样品特性及测试条件和时间限制,本次研究使用BRUKER Tracer5i 荧光能谱仪、B&W TEK GemRam 拉曼光谱仪、KEYENCE VHX-5000超景深三维视频显微镜对ROM 藏28 件愙斋古玉的材质和工艺痕迹做了无损测定分析。 因深色古玉样品表面强荧光影响, 拉曼光谱测试仅采集到8 件样品的有效数据。 结合十倍放大观察及无损测定结果,可知在ROM 藏28 件愙斋古玉中,13 件为透闪石质玉,13 件为蛇纹石质玉,1 件局部为透闪石质玉、局部为蛇纹石质玉,1 件为蛇纹石化大理岩。此外,古玉样品多见赭黄或赭红的次生色, 元素测定结果显示与Fe2O3含量无明显关联,具体成因仍待研究。

图1 ROM 藏28 件愙斋相关古玉

在2017 年苏州博物馆编著的 《梅景传家——清代苏州吴氏的收藏》 一书中,ROM 将馆藏愙斋相关古玉中的9 件定为仿古器(表2之20~28 号)。 此处这9 件古玉却值得深入探究。

表1 已知《考》收录古玉器实物

续表

表2 ROM 藏28 件愙斋古玉的主要矿物成分

从材料角度看,ROM 藏9 件仿古器3 件为透闪石质,6 件为蛇纹石质或夹蛇纹石质,且后者均为片状器。 2017 年,笔者对上博藏18 件有字样的愙斋器物进行过拉曼光谱和X 射线荧光光谱分析,证实全部为透闪石质。 6 件蛇纹石质仿古器包含仿二里头文化或商代、 仿齐家文化、仿明代三种,而自崧泽文化玉石分野开始,早期先民已能分辨透闪石质玉并刻意选用[5]。蛇纹石出产较透闪石普遍,且硬度较低,切割操作相对容易, 尤其是在制作体量较大且形制扁薄的器物时,蛇纹石可为优选。虽然二里头及齐家出土玉器未全部经过科学检测, 但蛇纹石的材质特征或可为年代存疑一证。

从工艺痕迹角度看, 显微镜观察拍照同样可为部分器物的仿古身份确定提供证据,尤其是有刻纹的器物。 以上述9 件仿古器中的玉璋(编号:928.12.42)为例(图2),3D 图片显示,表面直线纹延伸至边缘纵面,并非为边缘切断,而是先有器形后刻纹样,排除了早期残损器改制的可能。 直线纹交叉处即便放大到50 倍依然等距,且凹槽宽深稳定,非夏商工艺[6]可及。 再以9 件仿古器中玉琮(编号:928.12.44)为例(图3),简化神人纹上下颠倒,与出土器可见纹样不符。 显微镜观察显示,阴刻线条爽利流畅,断口平整,与出土良渚文化玉器阴线“宽度在0.1~0.5 毫米, 经常在0.1毫米的阴线中可见到2~3 条细划痕”[7]以及现代模拟实验[8]所得的特征相去甚远。

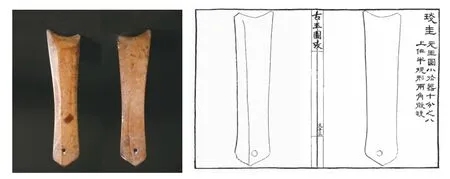

从器形及著录角度看, 据笔者对已知愙斋古玉的研究,可知吴大澂《古玉图考》严格参照实物,真实还原器物造型、纹饰、切割痕及缺损,绘图基本按原大或写明尺寸比例[9]。 上述ROM藏9 件仿古器中的1 件圭(编号:949.143.96,图4-1)两尖端缺损,正背面均有类似史前玉器表面常见的弧线切割痕迹, 其中一面还有类似片切割台阶痕的凸脊。 《考》“又十三”页收录一圭,有正、背面线图,可见片切割痕,或经对剖。原名“琰圭”,另有描述:“元玉,图小于器十分之六,上作半规形,两角微缺。 ”(图4-2)两件器物的造型、缺损及工艺痕迹极为相似。 但ROM 藏圭为赭红色,长27 厘米,最宽处6.5 厘米,厚0.7厘米;《考》中圭则注明“元玉”,即黑色玉,虽厚度不明,但长约36.7 厘米,最宽处约9 厘米。 有意思的是,苏州博物馆收藏有一件类似的玉圭,为吴湖帆长女吴思欧所赠,通体黑色,且器表书“琰圭载考”, 明确了对应关系, 更完全排除ROM 藏圭可能为《考》中著录的类似圭的可能性。相同的情况还可见于ROM 的1 件圭(编号:928.12.117,图5-1)和2 件璋(编号:928.12.42,图6-1;编号928.12.192,图7-1),在《考》中有类似的器物(图5-2,图6-2,图7-2),但玉质、尺寸及纹饰细节同样有异。

图2 显微镜下ROM 藏清代仿古玉璋(编号:928.12.42)表面的直线纹

图3 显微镜下ROM 藏清代仿古玉琮(编号:928.12.44)表面的阴刻线纹

4 件类《考》著录之器同时出现耐人寻味,是巧合还是人为? 这批古玉为怀履光主动寻购愙斋旧藏所得,来自古董市场并需经挑选。仿古者极有可能以《考》为模本进行加工,却因缺少吴大澂精益求精的细节要求, 以为《考》中线图只是示意而绘,于是仅仅仿得皮毛,尺寸几乎都不相合。 大意如此,功亏一篑。此外,4 件器物中仿古璋(编号:928.12.42)的类似器在《考》 中有描述:“邵漪园观察涟所藏。 ”可见仿古者或误以为《考》中所有玉器都是吴大澂自己的藏玉, 殊不知有些只是过眼的友人藏品而已。 当然,我们也不能完全排除另一种可能,即吴大澂于《考》编著完成之后,又收藏了《考》中著录器物的类似器。 然而,已收藏一器,再购藏连残损部位、程度都极相似器的情况想必微乎其微。 由此,我们保守地将上述4 件器物的制作时间限定为《考》面世的1889 年8 月之后。 于是,编号928.12.117 的圭(图5-1)也并非明代仿品,而最早为晚清仿品。

图4 ROM 藏清代仿古玉圭正、背面及《考》中类似器

图5 ROM 藏明代仿古玉圭正、背面及《考》中类似器

图6 ROM 藏清代仿古玉璋正、背面及《考》中类似器

图7 ROM 藏清代仿古玉璋正、背面及《考》中类似器

三、结语

本次研究的思路和方法是理学分析跨界博物馆传世玉器鉴定、断代工作的一次尝试。研究工作得苏州博物馆同人鼎力协助,尤为铭感。