马克思主义理论范式下的城乡融合推动乡村振兴研究

2020-07-09闫宇豪

闫宇豪

(上海应用技术大学 马克思主义学院,上海 201418)

党的十九大首次提出乡村振兴战略,并强调城乡融合[1]。乡村振兴对“三农”、社会主义现代化和世界借鉴等意义重大,各界积极参与。但乡村振兴面临的最大瓶颈是理论的缺乏[2],研究文章可谓汗牛充栋[3],但多为解读性或表态性文章[4],意义、涵义研究较多,深入的理论研究较少,马克思主义理论更是处于“空场”。研究或重城轻乡,如在厉以宁的新型城镇化指标体系中,城乡关系被赋予极小权重[5];或重乡轻城,过度解读乡村振兴,如温铁军等认为乡村振兴标志着国家发展方向上的根本历史性转变[6],陈锡文认为城市已不能再大量接纳农民进城[7],应让乡村成为经济社会发展的中心。这既与中国城镇化尚未完成的实际不符,也易造成“乡村衰落源于城镇化发展”的普遍误解。谢传会等虽认为马克思主义提供了理论依据[8],但对原著和城乡间作用机制的分析不够。研究的不足使乡村振兴两年来基本滞于规划编制和乡村硬件建设重启阶段。乡村振兴亟需马克思主义理论范式下的深入探讨,唯此方能科学把握乡村振兴的历史演进机制、现实约束机制,找准乡村振兴的根本路径和对策。

一、马克思主义理论范式下乡村振兴演进机制

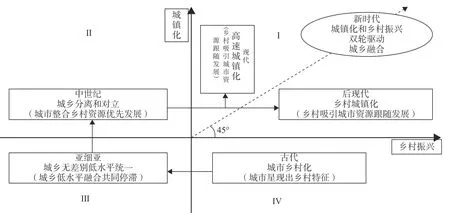

在经典马克思主义体系中,城乡关系决定着社会变迁,城乡关系一改变,整个社会也跟着改变[9]618。并用城乡关系来区分社会发展阶段:“古典古代的历史是城市的历史,不过这是以地上财产和农业为基础的城市;亚细亚的历史是城市和乡村无差别的统一;中世纪是从乡村这个历史舞台上出发的,然后它的进一步的发展是在城市与乡村的对立中进行的;现在的历史是乡村城市化,而不像在古代那样,城市乡村化[10]131。”马克思主义理论范式的城乡关系决定社会发展模型见图1,纵轴、横轴分别标示乡村振兴和城镇化的发展水平。第Ⅳ、III、Ⅱ象限分别处于城市乡村化的古代社会、城乡低水平统一的亚细亚时代、城乡分离对立的中世纪。第Ⅰ象限的左上方区域城镇化明显快于乡村振兴,处于城镇化高速发展的现代社会;右下方区域则是城镇化后期,这一时期既是后现代化阶段,也是乡村振兴的快速发展期,城乡关系最终在城乡融合的45°线上呈现稳态的均衡。

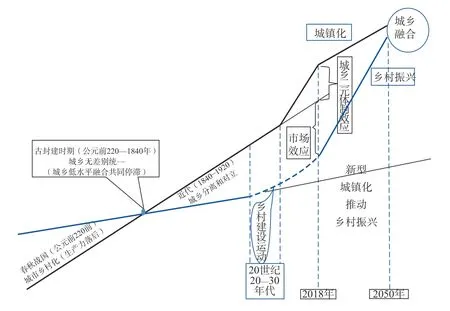

中国乡村振兴的历史也基本遵循马克思主义理论范式的基本规律见图2。2000多年的中国史也是城乡低水平统一、分离、对立的演进史。20世纪30年代,开明知识分子梁漱溟(1937)、费孝通(1939)提出并实践“乡村建设”。新中国成立70年来,乡村振兴也大体分为三个历史阶段,遵循不同的演进机制:(1)1949—1978年,乡村因国家战略“推动”城镇化。因为国家工业化的赶超战略和计划经济体制,中国采用户籍制度和工农业产品价格剪刀差,从乡村汲取资源推动城镇化发展,城镇化和工业化远超乡村,并逐渐形成全方位的巩固的“城乡二元分割结构”。(2)1978—2018年,城镇化因市场机制自发“带动”乡村。社会主义市场经济体制逐步建立,市场机制自发引流乡村的劳动力、资本、土地等资源进入城镇,城镇化快速发展,乡村却随之日益衰落。(3)2018至未来,新型城镇化因国家和市场合力自觉“推动”乡村振兴。积极实施乡村振兴国家战略,发挥市场在资源配置中的决定性作用,合力推动,2050年全面实现城乡融合。

欧美和东亚的日韩台等发达区域和中国东部发达省份的乡村振兴水平较高,根本在于其城乡间的人力、土地、资本、制度等方面能够有良好的协调互动,促进了城镇化相对快速发展,进而辐射、带动乡村发展,收敛于城乡融合。

图1 马克思主义理论范式的城乡关系决定社会发展模型

图2 马克思主义理论范式的中国城乡关系演变模型

国内外的乡村振兴实践历史都说明:脱离城镇化谈乡村振兴,只能停滞于低水平发展的时代,如马恩所说“生产力只是在狭窄的范围内和孤立的地点上发展着”,这样的“乡愁”无疑是“留恋那种原始的丰富,是可笑的,相信必须停留在那种完全空虚之中,也是可笑的。”[10]56而脱离乡村振兴的城镇化是不平衡、不健康和不可持续的,也会产生对其自身价值的自我否定。

二、马克思主义理论范式下乡村振兴的现实场域和约束机制

(一)乡村振兴的现实场域:城乡发展呈双重的不平衡不充分

人民美好生活的需要和不平衡不充分发展间的矛盾已成为社会主要矛盾,最大的不平衡在城乡、最大的不充分在乡村,这已成共识。但易忽略城镇化自身也存在不平衡不充分的问题。

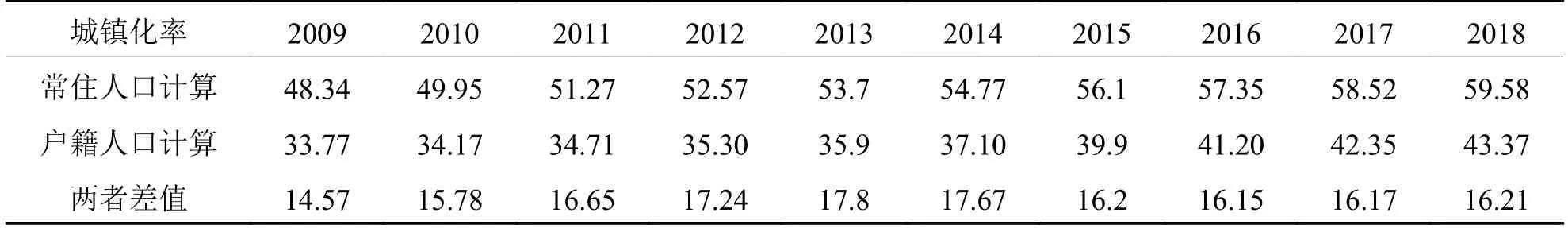

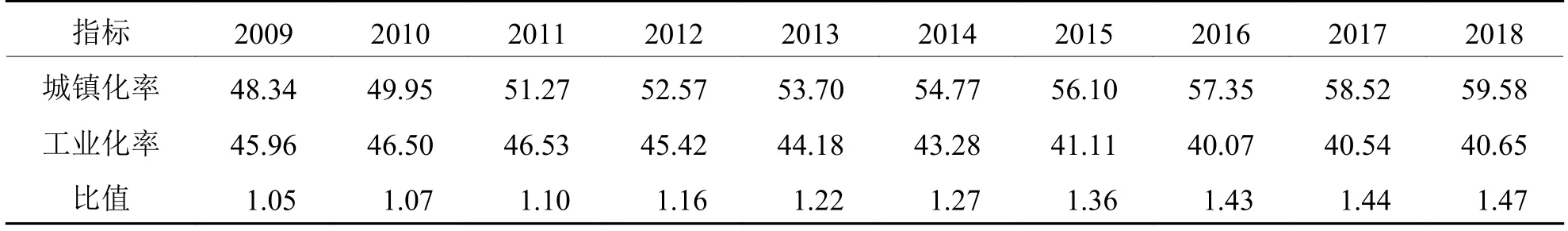

(1)户籍人口城镇化和常住人口城镇化不平衡,已经有二亿多农民工和其他人在城镇常住,但他们处于“半市民化”状态、“两栖”状态[11]。近4年不平衡呈扩大趋势(表1)。(2)土地城镇化和人口城镇化不平衡。“十二五”时期全国城镇建设用地增长约20%,远高于同期城镇人口11%的增幅。(3)城镇化滞后于工业化和经济社会发展。据钱纳里模型(国际通用的城镇化水平测度标准),人均GDP小于100美元时,城镇化率与工业化率相当;达到1 000美元时,城镇化率高于工业化率约30%,两者之比的合理范围是1.4~2.5[12]。中国只在近三年勉强越过最低值达1.47。人均GDP达4 500美元时,城镇化率一般在70%左右,中国2018年人均GDP近1万美元,但城镇化率不到60%,见表2。

乡村振兴提出两年来,各地仍停留于方案制定阶段,行动上基本是重启新农村模式的乡村硬件建设。为此,党中央国务院于2019年出台《关于建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系的意见》,以加快推动乡村振兴战略实施。

(二)乡村振兴的约束机制:新型城镇化发展滞后、制度供给不足

新型城镇化是现代化的核心[13]。乡村落后的根源不在城镇化的过快发展,而恰在不充分的城镇化约束了生产力水平的提高。如马克思所言:乡村农业人口的分散和大城市工业人口的集中只是工农业发展水平还不够高的表现[10]689。消灭城乡之间的对立,是共同体的首要条件之一,这个条件又取决于许多物质前提[14]557。在生产力水平较低时,城镇化必然伴随着而非造成乡村衰落,两者的共同表征是乡村人口的持续减少、流向城镇,共同实事结果是促进乡村生产力提高、农民收入增加、乡村基础设施和生活生态环境改善。但城乡资本有机构成的差异,城镇发展远快于乡村,差距日益拉大。只有当城镇化较充分发展,引致生产力水平较高时,差距才会逐步缩小至城乡在收入、生活、生态等方面的等值线,即实现城乡融合。所以,只有把生产发展到能够满足全体成员需要的规模······通过消除旧的分工,进行产业教育、变换工种、共同享受大家创造出来的福利,以便城乡的融合[14]689。

表1 2009—2018年按常住人口和户籍人口分别统计城镇化率及差值 单位:%

表2 2009—2018年城镇化滞后于工业化程度 单位:%

在中国除了因城镇化发展进而生产力水平不高的原因外,乡村振兴还存在着生产关系方面的障碍,即乡村振兴制度供给的不足—户籍制度、财税金融制度、土地制度等割裂了城乡间的人力、资本、土地、技术等要素双向自由流动。这既在总体上约束了全国范围的乡村振兴,也造成了像上海这样的国际大都市区和其落后的郊区乡村并存的不平衡问题。制度供给不足带来的城乡之间的对立使个人屈从于分工、屈从于他被迫从事的某种活动的最鲜明的反映,这种屈从把一部分人变为受局限的城市动物,把另一部分人变为受局限的乡村动物,并且每天都重新产生二者利益的对立[14]556。所以,2019年党的十九届四中全会特别强调实施乡村振兴战略,健全城乡融合发展体制机制[15]。

三、马克思主义范式下乡村振兴的根本路径和对策

根据经典马克思主义理论,“产业行为、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”乡村振兴总要求的实现根本上在以城镇化为核心动能,推动城乡融合。

(一)根本路径在城乡融合

产业兴旺依赖城乡融合。“在最先进的国家里釆取的措施是:把农业和工业结合起来,促使城乡对立逐步消灭”[16]53。城乡产业应在互补中实现融合,乡村不是也不可能发展跟城镇一样的产业,而是以农业为中心,利用城镇的市场、技术等发展农业服务业、农业深加工工业或者承接城镇的转移产业等。

生态宜居依赖城乡融合。只有通过城市和乡村的融合,现在的空气、水和土地的污染才能排除[14]313。城镇化越发展,单位GDP的能效越高、污染治理的技术越发达,城乡的污染、传统能源的消耗才会越少。

乡风文明依赖城乡融合。消除城乡对立,提高农村文化水平,甚至消除穷乡僻壤落后、愚昧、粗野、贫困、疾病丛生的状态[17]。《共产党宣言》明确指出城镇化使很大一部分居民脱离了农村生活的愚昧状态,正像它使农村从属于城市一样,它使未开化和半开化的国家从属于文明国家[16]36。

治理有效依赖城乡融合。劳动者在有计划地同别人共同工作中,摆脱了他的个人局限,并发挥出他的种属能力[18]382。同时,劳动者在城乡双向流动,通过“外溢效应”提升劳动者观念和技能,如果没有大城市,没有它们推动社会意识的发展,工人绝不会像现在进步得这样快[10]436。

生活富裕依赖城乡融合。如果城市的优势是必然的,那么,只有把居民吸引到城市去,才能削弱这种优势的片面性[19]196。城乡居民收入差距拉大的根源在于源于计划经济的制度严重束缚了乡村居民公平分享城镇化的果实:无法定居城镇的外来农民工既丧失了城镇以房地产为代表的财富增值的机会,而这恰是城乡居民最大的财富不平等;也在收入上,更在社保、住房等民生方面都无法享受与城市居民同等的待遇。乡村振兴对农民根本的功能在脱贫,而城镇化才能从根本上实现农民的富裕。

(二)根本对策在新型城镇化推动,即用新型城镇化的成果、制度、实践和研究方法等推动乡村振兴

如果城市必然使自己处于特权地位,使乡村处于从属的、不发达的、无助的、闭塞的状态,那么,只有农村居民流入城市,只有农业人口和非农业人口混合和融合起来,才能使农村居民摆脱孤立无援的地位。因此,最新理论在回答浪漫主义的反对和怨言和牢骚时指出,正是农业人口和非农业人口的生活条件接近才创造了消灭城乡对立的条件[19]197。城镇化是对文明的肯定和对落后的否定的辩证发展过程,最终收敛于城乡融合。

1.用城镇化的成果从根本上推动生产力发展,实现乡村振兴

城镇化产生的大工业给社会提供足够的产品以满足它的全体成员需要,才能促使城乡之间的差别逐渐消失[10]861;城镇接纳更多乡村转移人口,实现农地规模化、城乡居民收入均衡化和富裕化;城镇化使生活富起来的城乡居民有资本和闲暇,产生对生态农业、休闲农业、旅游农业等的巨大需求;城镇化产生的农业科技能有效提高农业经营水平和生态化水平;城镇税收是财政支持乡村振兴的主要资金来源;用城镇化的教育资源培育爱农、懂农、会农的乡村振兴人才队伍。

2.完善城镇化制度供给,改革生产关系,为乡村振兴、城乡融合提供制度保障

城镇化是一场制度变革[20],而制度供给滞后成为实施乡村振兴战略的最大制约[2]。因此必须加快城乡融合体制机制改革。

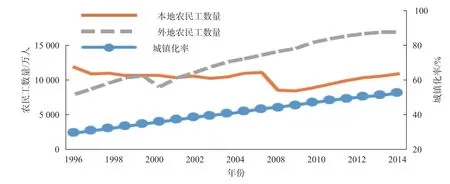

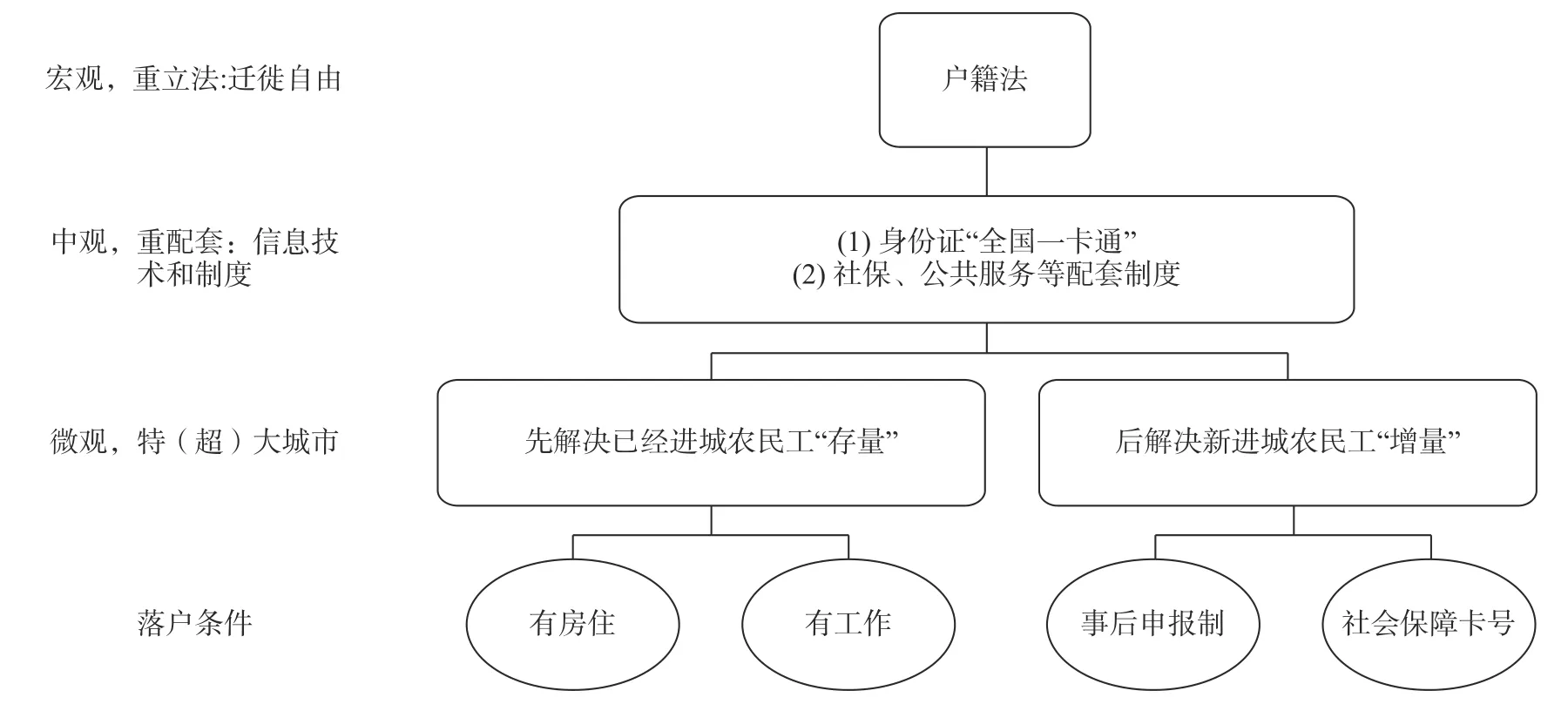

以户籍制度改革为首要。户籍制度是割裂城乡的首要和主要制度,厉以宁指出实现城乡平权是最重要的制度红利[21]。改革目标是返还被1958年《宪法》删除了的居民“迁徙自由”权利,让市场发挥决定性作用,使劳动力这一最重要的生产要素在自由流动中达到最优配置;改革重点是放开特大(超大)城市落户限制。中央出台《2019新型城镇化工作任务》首次提出大幅降低特大城市的落户门槛、提高超大城市的落户规模。当前,农民就地市民化已无太大障碍,矛盾的焦点在跨区域进入特(超)大城市的异地落户。自2002年异地农民工数量超本地农民工后,两者的差距日益扩大,见图3。户籍制度改革的基本思路:宏观上中央定法规、抓关键,中观上用技术、促协调,微观上先“存量”、再“增量”,见图4。

以财税制度改革为核心。财税制度决定一切利益格局,关涉其他制度能否实质性变革。改革的切入点和目标应是:终结加剧贫富差距、腐败、特权分配、高地方债和高卖地收入并存等严重问题的“土地财政”,由公司化、发展型政府转向公共服务型政府,如日本早在1964年就“由经济发展转向社会综合发展”。改革的思路:加强顶层制度设计,加快全国人大现代税收制度的立法进程,修改《预算法》《担保法》等,重构土地财政的代偿制度,征收财产税、资源税、污染税等直接税;改革央地间事权与财权匹配度和地方政府考核制度、加大反腐等。

图3 1996—2015年城镇化率和本、异地农民工流动比较

图4 户籍制度改革框架

以土地制度改革为基础。土地制度是承载其他制度、城镇空间容纳度的基础性制度,也是争议最大的制度。目前已有成都“双放弃”、重庆“土地换户口”和“地票交易”、嘉兴“两分两换”、上海“宅基地置换”、河南“宅基地复垦券交易”制度等改革,成效显著。应以此为鉴,按“三权分置”的基本要求,避免“共有&私有”的无谓争论,加快形成全国范围的统一、有效的“地随人走”的土地制度。

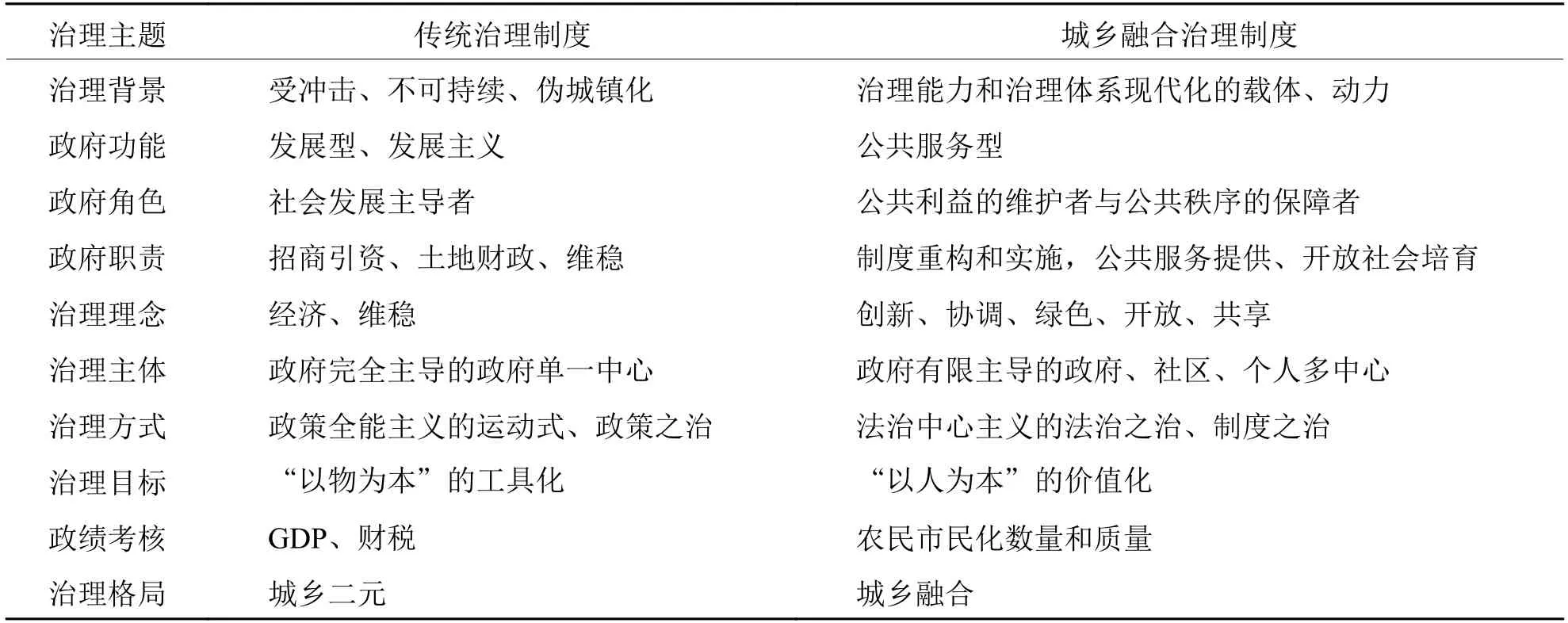

此外,还应加快形成法治化、科学化的城乡融合规划制度和乡村治理制度等,见表3。

新型城镇化制度供给使人地钱在城乡间双向自由流动。消减农民的农地增值预期,降低集中居住的机会成本,增强进城的愿意;消减城镇人才的城镇户籍增值预期,降低投身乡村的机会成本,增强爱农、务农的意愿。

3.用城镇化的核心方法论—聚集,推动乡村振兴

“劳动者集结在一定的空间是他们进行协作的条件”,空间的聚集产生城镇,促进了协作,协作反过来又促进了聚集空间[18]382。虽然乡村振兴是分类实施,但都遵循“聚集”这一基本机制:集聚提升类乡村,即远郊乡村,是乡村的主体形态、振兴的重点任务,应走“乡村极化”[22]之路,即围绕规模较大的中心村形成城镇化发展的末端—村镇;城郊结合类乡村,即近郊乡村,自应走“公交(地铁)先行、农民沿线集中居住”的就地城镇化之路;特色保护类乡村,必须整合城镇的资源,发展乡村旅游和特色产业,走类似运用现代公司化运营模式打造“原汁原味”的“乌镇”之路;搬迁撤并类乡村,更是政府主动把偏远乡村的居民集中安置到适宜区域,形成各类城镇形态。

4.用城镇化的研究方法,推动乡村振兴研究

在城乡融合问题上,城镇化仍是研究的热点和重点,形成了较完善的理论基础。学界既需加强乡村振兴的理论研究,还应借鉴城镇化研究中广泛运用的微观实证研究法,深入乡村调研农民对集中居住、农地处置等的预期和影响因素,真实了解农民最直接最现实最重要的利益诉求,有的放矢的发挥政府和市场的作用。

表3 乡村治理制度改革前后比较

四、结束语

总之,乡村振兴作为中国特色社会主义的重大战略,必须基于马克思主义理论范式进行研究;中国乡村振兴因不同的国家战略,分别遵循以乡推城、以城带乡、以城推乡的机制,而历经分离、分化、融合三个阶段;乡村振兴因城镇化发展不平衡不充分和制度供给不足而推进缓慢。乡村振兴的根本路径在城乡融合,应以新型城镇化的成果、制度、实践和研究方法等推动乡村振兴,走向城乡融合。