嵌套的边界:节庆深度参与者群体认同构建

2020-07-06王骏川罗秋菊林潼

王骏川 罗秋菊 林潼

[摘 要]当代青年群体的认同问题是重要的研究议题,引导青年群体树立正确的价值观是社会发展的重要任务。摇滚乐与青年文化有着根深蒂固的关系,文章以迷笛音乐节为案例,基于访谈、参与式观察等田野调查方法探讨以青年群体为主的摇滚音乐节的深度参与者群体认同过程。研究发现,节庆深度参与者的群体意识呈现层层递进的深度卷入特征,他们通过多重嵌套式边界界定群体,经由社会比较与积极区分来强化群体边界,为个体认同的维持和升华提供支撑,并产生积极的群体参与和推广行为。这种群体认同产生于由摇滚乐创造的第三空间,却未完全跳脱出地缘关系的影响,最终形成了一种试图超越现实生活却又根植于现实生活的新的群体认同,为现代节庆的管理以及如何通过节庆积极引导青年群体形成健康积极的社会价值观念提供了一种重要的反思路径。

[关键词]群体认同;深度卷入;青年群体;群体边界;音乐节

[中图分类号]F59

[文献标识码]A

[文章编号]1002-5006(2020)05-0139-12

Doi: 10.19765/j.cnki.1002-5006.2020.05.017

引言

节庆源于经济和社会交换的基本需求,在人们的日常生活中扮演着重要的角色。目前,节庆深度参与者较少成为专门的研究对象。既有研究常将节庆参与视作一次性事件,强调所有参与者的“在场”,仅有部分研究关注到深度参与者的参与行为[1-2]。早期对节庆参与者的关注几乎都来自人类学家、社会学家及艺术家对民族传统节庆的研究。人类学家特纳在范热内普的“过渡礼仪”[3]理论的基础上,基于仪式提出的“阈限”[4]为理解旅游情境下节庆参与者的仪式化行为提供了基本解释框架[5]。20世纪80年代,节庆参与者研究开始受到重视,跨节庆对比及对节庆参与者抽样方法的创新是该时期的研究重点[6],并逐渐集中于心理学和管理学领域[7-9],学者偏重于对节庆参与者的动机及满意度研究,常采用定量方法挖掘节庆参与者的共性规律,缺乏对他们的异质性理解。

事实上,深度参与者更侧重对特定节庆的独特体验,具有强烈的情感依赖和高忠诚度,对节庆的主动选择与参与行为直接或间接地暗示了节庆在他们生活中所指涉的重要事物[5]。了解深度参与者群体的心理和行为,对于引导现代节庆的市场营销和决策、促进社会发展具有重要意义[10]。然而,有关节庆参与者的研究主要延续消费者行为学研究范式,更多是从个体角度出发,强调参与动机这一前置因素[11],即使提及“群体”,也多是出于节庆管理者实践操作的便利性,基于消费市场细分将参与者被动划分,尚未从根本上摆脱个体的视角来解读群体参与行为。此外,相关研究常以定量方法为主[11-13],无法深入挖掘深度参与者的行为背后特殊的个性及社会文化含义[14],因此将解释学、民族志等定性研究方法引入节庆参与者的研究之中十分必要。

近年来,节庆和认同的关系研究为群体行为提供了新的研究视角[12]。现代社会中,个人或群体对于自身认同的协商在快速变化的时空框架下变得愈发困难[15],而节庆作为一种特殊的流动形式[16],其深度参与者群体能够在节庆体验与实践中阐述、再阐述他们的认同。这种认同“作为行动者自身意义与经验的来源”[17],反映的是行动者参与行为的意涵,进而折射出群体行为的社会意义。然而,现有研究常在民族传统节庆的社会文化影响框架下讨论节庆对社区、族群等层面的社会认同构建与维持作用,只有极少部分研究关注到现代节庆和亚文化群体认同的关系[1],特别是对节庆深度参与者在亚文化群体认同过程中自身心理转变及对节庆的意义生产尚缺乏深入探讨。

亚文化是处在社会结构特殊部位的群体在试图与其共享的社会局势所产生的各种矛盾达成共同协议的过程中发展起来的“一个意义系统和多种表达模式”[18]。这些处于从属结构地位的群体,试图通过这些意义和表达手段同处于支配地位的意义系统进行博弈甚至对抗。青年作为“将自身从父母所属的成人文化社群当中分离出来”[19]3的群体,在多元化的趋势下,他们对文化的选擇和被浸染对其认识外部世界和追求自我价值有着显著的影响。这些“社会阶层结构框架里不断出现的带有一定‘反常色彩或挑战性的新兴社群或新潮生活方式”[20]被称作青年亚文化(youth subcultures)。它在一定程度上凸显了青年有意识地与主流社会保持区分的抵抗意识,是与主流文化相割裂的。因此,对青年亚文化的关注成为剖析青年价值取向的重要切入点,从侧面体现出青年的一些具体行为表现形态和文化政治诉求。

摇滚乐作为针对年轻人生命处境而创造的音乐,具有深刻的理想主义传统,是青年亚文化的重要代表。作为西方文化的产物,摇滚乐是被裹挟着反叛的艺术表达,“挑动年轻人的欲望,对保守的社会体制提出尖锐质问”[21],与青年文化和政治运动紧紧地捆绑在一起。20世纪80年代,摇滚传入中国并点燃了中国青年想象中的激情与狂热,坚定了其反叛精神与自由品质。它作为一种文化潮流,是先锋思想与价值的文化载体,在悄然不知中改变人们的思想。随着时代的发展,当下的摇滚乐在中国社会情境下已从早期坚定西方摇滚的反叛精神与自由品质,逐渐蜕变为音乐爱好者背离传统价值观与创造新生命意义的表达工具。

而以摇滚音乐文化为主题的摇滚音乐节作为现代节庆的一种重要形式,为摇滚青年亚文化群体提供了重要的聚集场所。这种带有青年亚文化烙印的第三空间成为庆祝青年亚文化认同的重要背景,陌生人因摇滚文化而聚集,打破地域限制,通过不断重复的群体互动感受一种共同体。在摇滚音乐节这种有悖于中国传统社会所推崇的熟人社会结构的第三空间中,深度参与者群体如何从陌生人状态逐步构建自己的认同?这种由陌生人构建的群体认同所折射出的群体行为对当代青年群体的引导和管理又有何意义?本文以中国摇滚音乐节的典型代表——迷笛音乐节为例,尝试基于社会心理学视角,通过网络观察、现场参与式观察及半结构式访谈,探讨深度参与者历时性的群体认同构建过程,发掘他们的群体行为及节庆的意义生产,为现代青年群体认同的寻求和构建提供一种分析路径。

1 文献回顾

1.1 节庆深度参与者界定

现代节庆参与者并非完全同质化的群体,其类型复杂多样,学者常借助参与动机、体验等消费者心理或行为变量对节庆参与者进行亚群体细分[22-24],亦有学者借助认真休闲理论理解节庆参与者的类型[25],但尚未充分体现他们的异质化特征。节庆参与是一种文化追求,它作为身份建构的一种方式,是一个系统参与的过程,涉及参与者的心理与行为的变化。而节庆深度参与者追求一种更深层次的文化体验,对文化的真实性有更高的要求[26]。但在现有研究中却缺乏对这类群体的具体描述。研究者通常不会刻意地区分他们,而是常将他们与一般节庆参与者混合,按照动机、体验等常规分类标准进行分析。

Sherif和Cantril基于社会判断理论对卷入(involvement)概念化为探究节庆深度参与者提供了一种新的识别标准。他们提出一种预设:“个体的态度能在互动中被唤起并对其行为产生指导”[27],随后被引入社会心理学成为预测由特定刺激所唤起的激励、兴趣或驱动的内在状态变量[28]。在现有节庆研究中,卷入常被用来描述节庆参与者的行为状态[29],其心理维度常被忽视。实际上,卷入可从心理和行为两个维度刻画个体特征:心理卷入是由特定的产品或活动激发的一种动机、唤醒或感兴趣的状态[30-31],是根据个体内在的需要、价值和兴趣而感知到的与客体的关联性及对群体结构的依附程度[32],带有驱动性;行为卷入由重复参与、参与距离、参与中耗费的精力、信息搜寻上花费的时间以及成为俱乐部成员等行为作为卷入程度的衡量指标[33-34]。有鉴于此,本研究以卷入程度作为考量指标,将节庆深度参与者界定为:个人价值观念与兴趣和节庆有较高的关联、对节庆有积极的感知并有积极的信息搜寻行为、强烈的参与倾向或重复参与行为的节庆参与者。

1.2 群体认同及其与节庆的关系研究认同

1.2.1 认同

认同,即个体的自我确认,最初由心理学引入,在不同学科中呈现出不同的内涵。从哲学角度讲,认同是基于本体论层面讨论“我是谁”的问题,通过将意义不断引入来建立身份[35]。这种对自身身份的不断追问,体现了对生命意义的终极关怀,凸显了认同问题之于人的重要意义。心理学领域的认同,主要指个体内部存在着一种使个体在变化的社会中保持必要的一致性与连贯性的机制,此视野下的认同问题主要关注个体性的心理实施,试图解决的是个体内心冲突的平衡渠道问题[36]。人类学视域下的认同主要围绕诸如性别、年龄、阶级、种族、国家等差异轴展开,人们从彼此间不同差异轴上获得自我的社会差异,进而对自我身份进行识别。社会学领域中的认同主要涉及自我和社会关系,更强调认同的社会制约性,自我产生于社会背景中的社会互动,通过社会关系网来定位自我的身份[37],同时反映着社会。这种认同强调了人与社会、文化之间的归属关系。

尽管认同的概念内涵尚未获得一个被普遍认可的定义,但从现有不同领域的研究中依然可以发现初步达成的共识,即认同以存在差异为前提,通过差异来反思与理解自我。学者常从个体与群体、群体与群体之间的关系来界定认同,主要包括两个途径:一是通过个人与他人的相似或差异划定边界,二是通过群体或集体内部相似性和集体间差异性来划定边界。认同实质上是一种文化与价值的归属,包含了同一性与独特性,一个人前后统一特性,或一个群体成员间的相似性,同時也构成了与其他人的差别[38]。

1.2.2 群体认同及其构建

上述对认同的概念剖析呈现了一条重要线索:认同的群体性是解读自我与群体关系的重要概念。当个体对自我和其他类似的个体进行认知上的归类,并将自己与其他群体的成员进行区别,以此建立个体对群体的进一步认同,即实现了群体认同的过程。群体认同是自我概念的必要构成,个体知晓他/她属于特定的社会群体,同时群体资格会赋予群内成员某种情感和价值意义,换言之,群体认同包含了个体对群体身份的觉知和在该群体中所共享的价值和情感意义,并带来个人感知和社会行为的变化[39]。

目前,研究群体认同构建主要有两种方式:一是基于符号互动论视角探讨自我和社会结构、社会制度等因素间的作用机制,分析群体层次上的认同建构路径;二是基于欧洲心理学派视角探讨心理层面的认同形成及心理归属的获得,采用这种方式须基于一个前提:群体意识实际上是一种自我建构过程,当人们选择某一个群体成员资格来建立自身社会身份时,自身属性与群内典型成员的属性会有相同关系[40]。但值得注意的是,群体认同不只是群体的自我概念,也是群体内成员共同努力的过程[41]。因此,群体认同的构建除了需要通过心理过程解释群体的出现,指出社会群体出现的必然性之外,还需要解释内容或文化,才能进一步解释群体的类型、特征以及如何与其他群体相关联[39]。在具体社会情境中,Tajfel和Turner认为至少有3类变量会影响群体认同的构建:个体必须在主观上认同内群体,社会情境必须允许群际比较存在,以及可比较的外群体必须被看成是一个相关的比较群体[42]。Newman和Philip进一步指出群体认同的构建所需要的4种相互关联的历程:一是将自我归于群体,认知身份边界并界定特征;二是体验群体成员的历史感;三是对群体投入情感;四是评估内群体及群际关系[43]。由此可见,群体认同构建的最终目的是实现对自我和其他相类似的个体在认知上的归类,以此将自己与他群成员相区别。

1.2.3 群体认同与节庆的关系

随着学者对节庆体验的深度关注,节庆与认同逐渐成为重要的议题。节庆作为一种使人与地方相连并赋予地方特殊含义的途径[44-45],与不同的经济社会背景相互作用而进行意义生产。认同既是节庆举办的原因,也是节庆可能带来的结果;节庆既是对认同的展示,又作用于认同[46]。人类学视角下的节庆与认同研究更多地讨论节庆对民族、原住民的群体认同以及多元文化主义的影响,强调节庆对文化认同的巩固[47],一种共同的历史记忆和人群不断流动的疆界或边界。社会学视角下,节庆与认同的关系主要从两条线展开:一是将节庆看作社会价值和结构的反映,讨论节庆如何促进社会整合和群体身份构建,进而产生地域的连续性,并使得地方知识不断经历生产与再生产[48];二是将节庆视为展示群体认同和地方集体归属的载体,其与社区历史的共同生产过程不断地丰富社区集体记忆[49],对提高群体认同和地方认同有积极影响[50]。这些研究多以社区节庆和民族传统节庆为切入点,不约而同地折射出节庆与认同密不可分的关系:节庆成为参与者分享文化的独特精神,是庆祝认同的重要社会语境[51],反映的是群体的社会价值和结构。

实际上,不同亚群体的同时空存在使得探究节庆参与者的群体认同非常复杂,但现有相关研究显示出两个趋向:其一,常忽略亚文化群体的复杂性而将节庆参与者一概而论[52],有悖于节庆发展的现实情况;其二,即使关注到亚文化群体,也常将关注焦点置于节庆对亚文化群体认同的影响结果之上,对于节庆参与者在群体认同过程中对节庆的意义生产及自身心理转变尚缺乏深入探讨。节庆通过主题或活动场所为节庆参与者创造体验。这种体验具有从一般形式到高级形式的层次性[53]。Berridge将之概括为逃避现实、与他人互动、加速形成对一个更大团体的归属感、以及满足个人内心或心理需要[54]。作为节庆体验的获得者,节庆参与者从一般参与者向深度参与者转变,经历了从活动参与到文化体验的深入过程,这是从一般形式的感知体验到高级形式的文化价值和意义生产与呈现的过程。由于认同与文化价值和意义生产与呈现之间存在联系,因此,这种转变必然涉及节庆参与者的心理转变。Pine和Gilmore所提出的参与和投入两个维度可刻画这种涉及层次性体验的心理转变差异,具体表现为:其一,深度参与者的主动参与程度加深,即其亲自影响节庆并产生体验的程度加深;其二,深度参与者的吸收程度加深,即其在节庆中获得的精神体验的程度加深[55]。本研究所关注的正是以节庆参与者从一般参与者转变为深度参与者的心理过程为切入点,剖析深度参与者群体在构建认同的过程中如何强化认同边界,并通过群体行为进行节庆意义的生产,从侧面揭示青年摇滚亚文化群体行为的社会意义。

2 案例研究设计

2.1 研究视角:“个体中的群体”

基于欧洲心理学派的社会认同理论最早由Tajfel提出用以研究群体行为[56],Turner的自我范畴化理论使之进一步完善[57]。该理论主要强调基于“个体中的群体”视角探究个人与群体的互动,并寻求认同过程的机制与路径。其基本观点认为社会分类、社会比较和积极区分是社会认同形成和维持的3个基本历程:其一,个体通过社会分类对自己的群体产生认同,并产生群体加重效应,进而产生内群偏好与外群偏见;其二,通过内群与外群的社会比较来维持积极的社会认同,进而提高个体自尊;其三,当社会认同受到威胁时,个体会采用不同策略积极区分并提高自尊[58]。Tajfel和Turner对个体认同和社会认同做出区分,认为个体认同强调自我参照,具有鲜明的个人特点[42];而社会认同是群体的自我概念,是群体内成员共同努力的过程[41]。个体认同与社会认同之间是通过个体的群体成员资格连接起来[59],当人们选择某一个群体成员资格来建立自身的社会身份时,自身属性与群内典型成员的属性会有相同关系[40]。因此,群体意识作为群体认同的前提,实际是一种在与其他群体成员互动中的自我构建过程。

该理论通过心理过程解释群体的出现,同时融入一种历时分析来解释群体的类型、特征以及如何与其他群体相关联[39],恰好与本研究意在探究节庆深度参与者群体对节庆意义的生产这一心理过程相契合,对解释群体认同过程隐含的内容或文化、刻画群体特征有较强的解释力度。在此情境下,本研究基于欧洲心理学派的社会认同理论,强调“个体中的群体”视角,以个体如何构建群体意识为出发点,探讨节庆深度参与者历时性的群体认同构建过程。

2.2 案例选择与数据收集

迷笛音乐节是中国目前规模最大、最有影响力的摇滚音乐节,为深度参与者提供了真实世界中的异托邦体验[60]。作为迷笛音乐节的核心观众群体,深度参与者自发形成多个组织,常以群体形式参与其中。不同组织成立的原因、成立时长与群体规模均有所差异,但多以地域为单位。这些深度参与者因摇滚音乐文化而聚集成为相对稳定的群体,追求一种更深层次的摇滚亚文化体验,其社会关系主要基于社交网络和现场互动,是研究青年亚文化群体认同构建的典型对象。在价值多元化的社会背景下,参与、体验一场音乐节已成为先锋青年日常文化生活的一部分,这种文化现象反映了摇滚音乐节成为迎合青年的逆反心理、表达新的生命意义的一种社会形式。以迷笛音乐节为代表的摇滚节庆亚文化实践为剖析青年亚文化认同提供了重要切入点。

迷笛黔军是由贵州省迷笛音乐节深度参与者组成的一个群体,成立于2012年,以“鬼火戳”为旗号,现有群体成员220人,群体成员年龄介乎18~32岁。本文最终选定迷笛黔军成员作为研究对象,原因有二:其一,其成员可被界定为节庆深度参与者;他们符合节庆作为行为驱动性因素的条件,体现了较高的心理卷入;加入迷笛黔军作为一种行为卷入,是辨别参与者获得群体进入性的最明显界限。其二,迷笛黔军作为一个较新成立的组织,为本文提供探究迷笛音乐节深度参与者群体初步形成、起步发展及成熟发展阶段的机会。

由于迷笛黔军多以现场互动和社交网络进行联结,因此本文分为实地调研和网络调研,采用参与式观察、网络观察、非正式访谈及深度访谈相结合的质性研究方法,从2012年8月—2017年8月对迷笛黔军进行追踪研究。实地调研时间为2012年8月23日—26日和2016年12月30日—2017年1月1日,主要采用参与式观察和非正式访谈收集迷笛黔军成员的现场行为及互动。网络调研分为两组:一是从2012年8月—2017年4月通过迷笛黔军成员的微博、QQ群等社交媒体在线观察网络社区的互动,历时性地观察迷笛黔军借助网络空间的互动内容及主要参与者;二是深度访谈,选取迷笛黔军QQ群成员及现场留下联系方式的55位迷笛黔军组织者及成员进行深度访谈,内容包括参与动机与感受、参与组织的经过、群体成员互动、日常生活经历等方面。本研究在社会认同理论的框架指导下,主要采用理论描述模型法、辅以主题分析法对质性资料进行编码分析。

3 研究发现

3.1 深度卷入的群体意识

在迷笛音乐节现场体验摇滚乐的兴奋感最直接地促使节庆参与者产生更强的参与倾向。现场乐队表演和音响效果带来强烈的听觉快感,这种源于人、音乐及情境互動的兴奋和娱乐体验,打破了日常生活的压抑,是“一种心理的解放”(FT-QJ-081)和“自我的释放”(FT-QJ-09),“人变得很疯狂、很热情、很奔放、很‘不正常”(FT-QJ-16),无顾忌的、异于日常的释放方式使得迷笛音乐节成为了“一年中难得的可以宣泄自己、做回自己的机会”(FT-QJ-07)。虽然音乐节结束后大家回归日常生活,但“再小的邂逅我都不会忘记”(BK-QJ-15),这种体验使参与者产生对这种理想氛围的向往。“以前吧,是因为喜欢摇滚,所以去迷笛……后面吧,就比较喜欢迷笛的人……这也是迷笛最特别和最吸引我的地方。”(FT-QJ-33)由最初的被摇滚现场所吸引,转变为更看重聚会等社交因素,揭示了深度参与者更重视节庆能提供与其他共同爱好者联系的机会,这种连结价值通过参与者间的互动而传递,使深度参与者对节庆产生更多的情感卷入。

而深度参与者群体意识真正成型在于对迷笛音乐节所代表的精神文化的确认,这种节庆与自我的精神契合是推进深度参与者自我建构的重要一环。迷笛音乐节对音乐理念的定位与坚持和专业乐队所传递的纯粹与真实感,迎合了深度参与者在这个价值多元与纷繁复杂的现代社会寻找自我出口的心理需求,成为深度参与者的一种想象和依托,使音乐节和深度参与者之间保持着稳定的情感关系,激发他们持续参与的动力。他们的参与行为被视为追寻想象的愉悦体验。“迷笛给了我们一种情结,它是我们对于摇滚的一种想象,它也一直给我们特摇滚的想象。这种想象对于我们当下生活是很有意义的,至少能找到一个依托。”(FT-QJ-11)“这里没有市侩与利益,没有工作与学习的压力……在迷笛能拥有所有似乎在日常生活中被剥夺了的东西。与生俱来的那种对自由的向往。”(FT-QJ-13)

节庆为参与者提供了生人或熟人互动的机会,其社交性促使深度参与者个体结成群体,以积极寻求、创造深度参与者之间的互动机会。迷笛音乐节深度参与者的群体意识作为群体认同的前提,实际是一种层层递进的、深度卷入的自我建构过程:最初参与者因享受摇滚乐带来的现场感官刺激而具有较强的参与倾向或频繁的参与行为,随着节庆参与者因群体互动而逐渐产生情感卷入,再到参与者与迷笛音乐节的精神契合而引发内在精神认同。这个群体意识的形成过程涉及节庆参与者的行为和心理的深度卷入,是对某一群体成员资格进行选择以建立自身社会身份的过程。

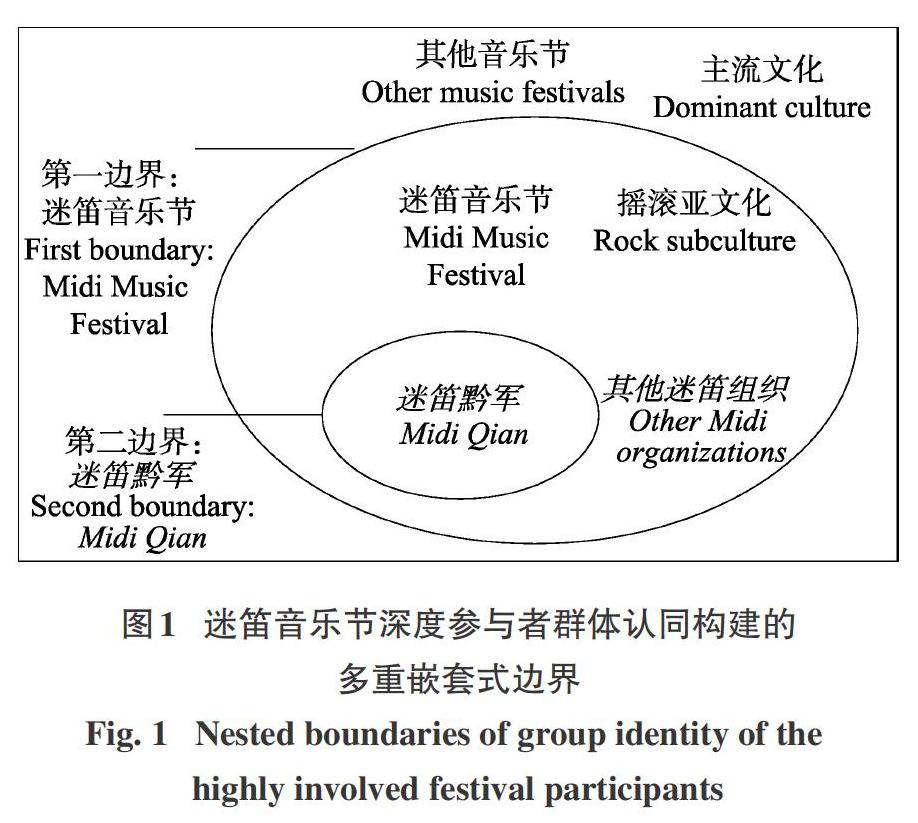

3.2 群体认同的多重嵌套式边界构建

3.2.1 第一边界:“我们”是迷笛音乐节

在深度参与者之间流传着一种观点:这个国家里只有两个音乐节,迷笛音乐节和其他音乐节。“迷笛音乐节”构成了深度参与者的群体认同的第一边界,清晰的内外群边界划分在群际比较和积极区分的过程中实现摇滚亚文化群体的认同。“迷笛音乐节优于其他流行音乐节”成为群际比较和积极区分的主要策略,深度参与者群体因参加迷笛音乐节而产生的自豪感促成了他们之间的一种情感联系。受访者用“脑残粉”“凑热闹”等词描述对其他主流音乐节参与者的刻板印象,“完全不是一个世界的”即是内群与外群差异性的感知。对于其他节庆持有刻板印象和偏见,甚至出现相对偏激的压低他群、抬高我群的行为。

若将“青年”视为一个意识形态范畴,这种群际比较和积极区分的背后,印刻的是摇滚亚文化群体的认同。虽然当代中国摇滚的意涵已与谋求宏大的政治话语权的原初语境不同,但是拥有摇滚属性的迷笛音乐节作为一种文化生活的构成,其深度参与者的参与行为是一种对主流文化的协商式抵抗。实际上,摇滚亚文化的特定风格提供了一种文化,预设了某种确定的模式——价值观、意识形态、生活方式等文化要素,允许亚文化群体成员运用这些文化要素来构建一种超出阶级和教育束缚之外的认同[20]。因此,当摇滚乐文化表面所呈现出的激进、颓废等非理性特征成为主流社会对青年亚文化的误解或否定时,深度参与者群体会凸显其亚文化群体身份,采取不同策略对抗主流文化赋予摇滚的消极刻板印象,与主流音乐积极区分,以此来试图发展和修正社会现实的道德范式。此时,亚文化所充当的角色是提供了各种符号象征元素来预设一种共同的、标准化的社群价值观,激发群体成员的认同感,使之成为一种抗拒其他群体、特别是成人世界的分化性力量,其实质是一种对群体认同的寻求。主要表现为空间抗争、行为抵抗和意义生产等3种策略形式:

(1)空间抗争。迷笛音乐节的举办地是被深度参与者群体象征性、暂时性占用的一个公共空间。在这里,他们通过狂欢庆祝、维护并确认共同的文化身份,对抗不认同他们的生活方式、文化趣味或者文化热情的“圈外人”,抵抗主流文化的侵袭。“一年就那几天可以好好享受摇滚,好好发泄,毕竟目前的社会环境大部分时候是不给年轻人像年轻人那样活着的。”(FT-QJ-24)

(2)行为抵抗。在现场,深度参与者跳动、冲撞、甩头、嘶吼,这种摇滚音乐节特有的群体行为看似“疯狂”,但人们相互照顾所呈现的温情,实则是对主流文化所形成的摇滚“暴力”“疯狂”的刻板印象的反抗,以实际行动诠释摇滚的疯狂、理性与克制。“现场看起来好像很乱,其实大家都很善良的,摇滚是传递真善美的,很疯狂又很理性……我们用摇滚乐说话,但不是像一些人理解的那么偏激的。”(FT-QJ-07)深度参与者对主流文化的抵抗是通过对被负面评价的刻板特征进行积极地再评价来实现的,他们通过音乐和行动塑造和宣传“理性”“克制”“真性情”的摇滚乐迷形象,这一社会创造策略呈现出的是一种“亚”对“主”的抗争。

(3)意义生产。围绕“何为摇滚”进行自我意义的生产,并积极区分作为外群体的流行音乐群体。内群成员根据摇滚精神特质区分摇滚乐与商业流行音乐,他们对当下流行音乐不屑一顾,把“粉丝”群体视为外群体,将其刻板化为一种“不理智的”的形象。他们拒绝“粉丝”标签这一行为恰好凸显自身的理性及对音乐的理解。“摇滚总的来说是给人力量的,摇滚是有思想的……现在的流行都是垃圾,只是情爱,没有真正的人文关怀,摇滚相比时下流行是更有意义的音乐。”(FT-QJ-21)这种积极区分实则是内群成员将抵抗的理念内化后表现自身的另一种途径,即使并不能对主流文化产生根本性影响,但却强化内群成员在思想与行动“理性”上的积极认同。

3.2.2 第二边界:“我们”是迷笛黔军

在上述内群认同的基础上,深度参与者群内存在次生内群边界,主要以“地域”这条无形的身份纽带区分次生内群间的差异,并划定认同边界(图1)。以“迷笛黔军”为例,此命名清楚地传达了群体的性质与定位:“迷笛”清晰地指明是迷笛音乐节的一个组织;“黔”是贵州省的别称,突出了群体的地域性;“军”是组织的简称。组织旗号“鬼火戳”是更獨特的群体识别方式:贵州方言“鬼火戳”原意是指“当一个人认为某种事物或现象违背了自己内心的准则或信念时产生的一种情绪体验,这种情绪体验反映在贵州人身上常为一种烦躁甚至愤怒”(FT-QJ-01)。借由这个词语除了传达极强的贵州地域特色之外,更多是传达一种与摇滚共通的态度,“映衬摇滚的狂躁不安,象征在音乐上不安屈服的改革精神。”(FT-QJ-01)这种与地方文化相关的命名方式使群体成员对次内群体更易实现情感卷入,同时与其他迷笛组织划分清晰的边界。此外,通过网络申请入群是实现群体范畴化的一种方式。“迷笛黔军”作为群体在社交网络空间表征的符号,陌生人必须通过社交网络输入组织名称申请加入,经管理员通过后才能正式加入社交群体。成员基于“命名”对群体内涵做出判断,在地域连结与迷笛音乐节这个界限上认为与自身相符才会申请入群。

群体认同的多重嵌套式边界隐而不宣,在一定程度上对深度参与者个体内在的自我感知与外化的行为产生积极影响,并能进一步强化深度参与者对节庆的忠诚。据此,本研究尝试从社会认同理论角度对群体认同提出一种新的理解:不妨将节庆共同体放置在一种更广阔的情境之中,在共同体这一边界之内,存在着因各种范畴化准则而出现的次生群体,次生群体会继续演化出二級次生群体,如此反复嵌套交叠,最终构成一个处于动态构建的类平衡状态。

民族传统节庆不能脱离地方场域,具有明显的地方或民族符号意涵,强调的是一种共同的历史记忆和人群不断流动的疆界或边界[47]。但在摇滚音乐节中,节庆参与者试图脱离传统节庆的地域边界限制,通过兴趣爱好形成陌生人的聚集,节庆现场的深度卷入及网络社群的互动延伸使这种陌生人的聚集被构建为一个民主平等的“想象的社群”,群体成员因共同的摇滚亚文化背景而感受一种共同体,进而巩固自我和群体认同。中国传统的社会结构是由“无数私人关系搭成的网络”所构筑的“差序格局”[62]42,而本文所揭示的特殊群体认同试图脱离这种熟人社会的群体连结方式,但界定次生群体的第二边界却未完全跳脱出地缘关系的影响。以本文的迷笛黔军为例,虽然迷笛音乐节是陌生人的聚集空间,但迷笛黔军的组织者创建的初衷不仅是为了团结贵州的摇滚势力,而且希望借助该组织改变人们对贵州的刻板印象。这恰好印证了次生群体因地域而形成的族群归属,具有强烈的地域认同特征,最终形成了一种试图超越现实生活却又根植于现实生活的新的群体认同。这种群体认同离不开摇滚亚文化的精神内核,最终反映的是一种超越了熟人社会和陌生人社会的特殊群体关系。

摇滚乐作为针对年轻人生命处境而创造的音乐,与青年文化有着根深蒂固的关系[25]。因此,本文探讨的新的社会群体形态成为中国青年文化的一个缩影,为现代节庆的管理以及如何通过节庆积极引导正确的青年文化价值提供了一种重要的反思路径。其一,传统意义上节庆参与者通过俱乐部实现群体联结,在现代社会中,社交媒体成为节庆参与者群体联结的新形式,迷笛组织成员以强烈的群体意识参与现场互动,而社交网络的延伸真正巩固了群体成员交流互动的空间,强化群体的持续存在。节庆管理者应充分重视这种以现场互动与社交网络结合的新连结形式,创建官方社交媒体平台,传播积极的摇滚文化精神,增强节庆参与者的共同体感受,以实现和巩固参与者的情感卷入。其二,群体认同的多重嵌套式边界层层强化深度参与者的个体认同,使之在群体参照中重新定义自我并延伸到日常生活。由此可见,节庆对于积极引导正确的青年文化价值十分重要,节庆管理者应充分挖掘节庆向参与者传递的社会文化价值,以节庆主题、现场活动、线上宣传等方式不断构筑一个积极的青年文化群体价值取向,引导青年树立正确的文化价值观。

本文以深度参与者群体为研究对象,综合现场互动与社交网络双重空间,对青年群体的群体认同构建进行历时性的观察,探讨在陌生人聚集的第三空间中,深度参与者的群体意识特征及其如何构建群体认同,对现有研究是有益的补充。然而,本文所关注的节庆深度参与者只是针对一个亚文化群体,且聚焦于内群体对于群体认同的构建,尚未探讨外群体对于迷笛音乐节深度参与者群体的构建。此外,本文集中讨论了深度参与者的亚文化群体认同构建过程的多重嵌套式边界,但在群体发展的不同阶段中,这种边界又是否会在某种条件下发生变化?再者,群体意识的形成受何种因素的影响,在不同的具体社会情境下,它的形成速度是否会有差别?若节庆主办方的不恰当行为(如音乐节质量下降、忽视乐迷诉求等)打破了节庆与深度参与者所形成的精神契合,是否会对群体意识或群体认同造成毁灭性打击?这些探讨深具启发性,值得后续研究投入。

参考文献(References)

[1] BEGG R. Culturing commitment: Serious leisure and the folk festival experience[M] // GIBSON C, CONNELL J. Festival Places: Revitalizing Rural Australia. Bristol: Channel View Publication, 2011: 248-264.

[2] GETZ D, ANDERSSON T D. The event-tourist career trajectory: A study of high-involvement amateur distance runners[J]. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 2010, 10(4): 468-491.

[3] VAN GENNEP A. The Rites of Passage[M]. London: Routledge, 2013: 1.

[4] TURNER V. The Ritual Process: Structure and Anti-Structure[M]. New York: Aldine de Gruyter, 1969: 112.

[5] GRABURN N H. The anthropology of tourism[J]. Annals of Tourism Research, 1983, 10(1): 9-33.

[6] GETZ D. Special events: Defining the product[J]. Tourism Management, 1989, 10(2): 125-137.

[7] MOHR K, BACKMAN K F, GAHAN L W, et al. An investigation of festival motivations and event satisfaction by visitor type[J]. Festival Management and Event Tourism, 1993, 1(3): 89-97.

[8] UYSAL M, GAHAN L, MARTIN B. An examination of event motivations: A case study[J]. Festival Management and Event Tourism, 1993, 1(1): 5-10.

[9] CROMPTON J L, LOVE L L. The predictive validity of alternative approaches to evaluating quality of a festival[J]. Journal of Travel Research, 1995, 34(1): 11-24.

[10] LARSEN G, OREILLY D. Music Festivals as Sites of Consum-ption: An Exploratory Study[M]. West Yorkshire: University of Bradford, 2005: 3-10.

[11] KIM J, BOO S, KIM Y. Patterns and trends in event tourism study topics over 30 years[J]. International Journal of Event and Festival Management, 2013, 4(1): 66-83.

[12] GETZ D. Event studies: Discourses and future directions[J]. Event Management, 2012, 16(2): 171-187.

[13] HOLLOWAY I, BROWN L, SHIPWAY R. Meaning not measurement: Using ethnography to bring a deeper underst-anding to the participant experience of festivals and events[J]. International Journal of Event and Festival Management, 2010, 1(1): 74-85.

[14] GETZ D. The nature and scope of festival studies[J]. Interna-tional Journal of Event Management Research, 2010, 5(1): 1-47.

[15] ELIAS-VAROTSIS S. Festivals and events—(Re) interpreting cultural identity[J]. Tourism Review, 2006, 61(2): 24-29.

[16] LEE B, LIPUMA E. Cultures of circulation: The imaginations of modernity[J]. Public Culture, 2002, 14(1): 191-213.

[17] 曼紐尔·卡斯特. 认同的力量[M]. 曹荣湘,译. 北京: 社会科学文献出版社, 2006: 5. [CASTELLS M. Communication Power[M]. CAO Rongxiang, trans. Beijing: Social Sciences Academic Press, 2006: 5.]

[18] MURDOCK G. Mass communication and the construction of meaning[M]//ARMISTEAD N. Reconstructing Social Psychology. London: Penguin Education 1974: 205-220.

[19] 约翰·斯普林霍尔. 青年、流行文化与道德恐慌: 从下等戏院到匪帮说唱, 1830—1996 [M]. 王华, 孔潭, 骆益, 译. 北京: 中国青年出版社, 2018: 3. [SPRINGHALL J. Youth, Popular Culture and Moral Panics: Penny Gaffs to Gangsta-rap, 1830-1996[M]. WANG Hua, KONG Tan, LUO Yi, trans. Beijing: China Youth Publishing Group, 2018: 3.]

[20] 迈克尔·布雷克. 青年文化比较: 青年文化社会学及美国、英国和加拿大的青年亚文化[M]. 孟登迎, 宓瑞新, 译. 北京:中国青年出版社, 2017: 19. [BRAKE M. Comparative Youth Culture: The Sociology of Youth Cultures and Youth Subcultures in America, Britain and Canada[M]. MENG Dengying, FU Ruixin, trans. Beijing: China Youth Publishing Group, 2017: 19.]

[21] 张铁志. 声音与愤怒:摇滚乐可能改变世界吗?[M]. 桂林: 广西师范大学出版社, 2008: 29. [ZHANG Tiezhi. Sounds and Fury: Can Rock and Roll Change the World?[M]. Guilin: Guangxi Normal University Press Group, 2008: 29.]

[22] MACKELLAR J. Dabblers, fans and fanatics: Exploring behavioural segmentation at a special-interest event[J]. Journal of Vacation Marketing, 2009, 15(1): 5-24.

[23] BOWEN H E, DANIELS M J. Does the music matter? Motivations for attending a music festival[J]. Event Management, 2005, 9(3): 155-164.

[24] 朱诗荟, 姜洪涛. 节事活动参与者的动机研究——以中国南京国际梅花节为例[J]. 北京第二外国语学院学报, 2012, 29(11): 66-72. [ZHU Sinhui, JIANG Hongtao. Motivations of participants in event activities: A case study of Nanjing International Plum Blossom Festival in China[J]. Journal of Beijing International Studies University, 2012, 29(11): 66-72.]

[25] PRENTICE R, ANDERSEN V. Festival as creative destination[J]. Annals of Tourism Research, 2003, 30(1): 7-30.

[26] MCKERCHER B. Towards a classification of cultural tourists[J]. International Journal of Tourism Research, 2002, 4(1): 29-38.

[27] SHERIF M, CANTRIL H. The Psychological of Ego Involvement[M]. New York: John Wiley Press, 1947: 95.

[28] BLOCH P H. Involvement beyond the purchase process: Conceptual issues and empirical investigation[J]. Advances in Consumer Research, 1982, 9(1): 413-417.

[29] LIU Y C, LEE B H, LO Y C, et al. The effect of activity involvement on place attachment with co-creation as a mediator[M] // CHEN J S. Advances in Hospitality and Leisure. Bingley: Emerald Publishing Limited, 2018,14: 41-56.

[30] ROTHSCHILD M L. Perspectives on involvement: Current problems and future directions[J]. Advances in Consumer Research, 1984, 11: 216-217.

[31] MITTAL B. Understanding the Bases and Effects of Involvement in the Consumer Choice Process[D]. Pittsburgh: University of Pittsburgh, 1983.

[32] 王靜. 个人和团体任务情境中不同心理卷入强度对个体决策行为的影响[J]. 心理与行为研究, 2007, 5(1): 26-30. [WANG Jing. Effects of different potency of involvement in the individual and group tasks on the decision making[J]. Studies of Psychology and Behavior, 2007, 5(1): 26-30.]

[33] STONE R N. The marketing characteristics of involvement[J]. Advances in Consumer Research, 1984, 11: 210-215.

[34] KIM S, SCOTT D, CROMPTON J L. An exploration of the relationships among social psychological involvement, behavioral involvement, commitment, and future intentions in the context of birdwatching[J]. Journal of Leisure Research, 1997, 29(3): 320-341.

[35] 齐格蒙·鲍曼. 生活在碎片之中——论后现代的道德[M]. 郁建兴, 译. 上海: 学林出版社, 2002: 92. [BAUMAN Z. Life in Fragments: Essays in Postmodern Morality[M]. YU Jianxing, trans. Shanghai: Xuelin Press, 2002: 92.]

[36] 班建武. 符號消费与青少年身份认同[M]. 北京: 教育科学出版社, 2010: 25. [BAN Jianwu. Symbol Consumption and Adolescent Identity[M]. Beijing: Educational Science Publishing House, 2010: 25.]

[37] 安东尼·吉登斯. 现代性与自我认同: 晚期现代中的自我与社会[M]. 赵旭东, 方文, 译. 北京: 三联书店, 1998: 58-60. [GIDDENS A. Modernity and Self-identity: Self and Society in the Late Modern Age[M]. ZHAO Xudong, FANG Wen, trans. Beijing: SDX Joint Publishing Company, 1998: 58-60.]

[38] JENKINS R. Social Identity[M]. London: Routledge, 1996: 3-4.

[39] 迈克尔·A·豪格, 多米尼克·阿布拉姆斯. 社会认同过程[M]. 高明华, 译. 北京: 中国人民大学出版社, 2010: 9; 18; 32-33. [HOGG M A, ABRAMS D. Social Identifications: A Social Psychology of Intergroup Relations and Group Processes[M]. GAO Minghua, trans. Beijing: China Renmin University Press, 2010: 9; 18; 32-33.]

[40] HOGG M A. Social identity, self-categorization, and communication in small groups[M] // NG S H, CANDLIN C N, CHIU C Y. Language Matters: Communication, Culture, and Social Identity. Hong Kong: City University of Hong Kong Press, 2004: 221-243.

[41] BREWER M. The many faces of social identity: Implications for political psychology[J]. Political Psychology, 2001, 22(1): 115-125.

[42] TAJFEL H, TURNER J C. The social identity theory of intergroup behavior[M] // WORCHEL S, AUSTIN W G. Psychology of Intergroup Relations. Chicago: Nelson Hall, 1986: 7-24.

[43] NEWMAN B M, PHILIP R N. Group identity and alienation: Giving the we its due[J]. Journal of Youth and Adolescence, 2001, 30(5): 515-538.

[44] DERRETT R. Making sense of how festivals demonstrate a communitys sense of place[J]. Event Management, 2003, 8(1): 49-58.

[45] QUINN B. Symbols, practices and myth-making: Cultural perspectives on the Wexford Festival Opera[J]. Tourism Geographies, 2003, 5(3): 329-349.

[46] GIBSON C, CONELL J. Music and Tourism: On the Road Again[M]. New York: Channel View Books, 2005: 249.

[47] OWUSU-FREMPONG Y. Afrocentricity, the Adae festival of the Akan, African American festivals, and intergenerational communication[J]. Journal of Black Studies, 2005, 35(6): 730-750.

[48] EKMAN A K. The revival of cultural celebrations in regional Sweden. Aspects of tradition and transition[J]. Sociologia Ruralis, 1999, 39(3): 280-293.

[49] SABANPAN-YU H. Cebuano food festivals: A matter of taste[J]. Philippine Quarterly of Culture and Society, 2007, 35(4): 384-392.

[50] DE BRES K, DAVIS J. Celebrating group and place identity: A case study of a new regional festival[J]. Tourism Geographies, 2001, 3(3): 326-337.

[51] MACKELLAR J. An examination of serious participants at the Australian Wintersun Festival[J]. Leisure Studies, 2009, 28(1): 85-104.

[52] DAVIS A. It wasnt me, it was my festival me: The effect of event stimuli on attendee identity formation[J]. Tourism Management, 2017, 61: 484-500.

[53] 戴光全, 张骁鸣. 节事旅游概论[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2011: 108-109. [DAI Guangquan, ZHANG Xiaoming. An Introduction to Event Tourism[M]. Beijing: China Renmin University Press, 2011: 108-109.]

[54] 格雷厄姆·贝里奇. 节事设计与体验[M]. 蒋晓光, 译. 上海: 上海人民出版社, 2008: 90-91; 111-112. [BERRIDGE G. Events Design and Experience[M]. JIANG Xiaoguang, trans. Shanghai: Shanghai Peoples Publishing House, 2008: 90-91; 111-112.]

[55] PINE B J, GILMORE J H. The Experience Economy: Work Is Theater and Every Business a Stage[M]. Boston: Harvard Business School Press, 1999: 31.

[56] TAJFEL H. Differentiation Between Social Groups: Studies in The Social Psychology of Intergroup Relations[M]. London: Academic Press, 1978: 1-3.

[57] TURNER J C. Social categorization and the self-concept: A social cognitive theory of group behavior[M] // LAWER E J. Advances in Group Processes: Theory and Research. Greenwich: JAI Press, 1985, 2: 77-121.

[58] TAJFEL H. Social psychology of intergroup relations[J]. Annual Review of Psychology, 1982, 33(1): 1-39.

[59] DEAUX K. Personalizing identity and socializing self[M] // BLACKWELL G M. Social Psychology of Identity and the Self-concept. London: Surry University Press, 1992: 9-33.

[60] 吳少峰, 戴光全. 异托邦:音乐节事活动的空间实践——以迷笛音乐节为例[J]. 人文地理, 2018, 33(3): 44-51. [WU Shaofeng, DAI Guangquan. Heterotopia: A study on the spatial practice of MIDI Music Festival[J]. Human Geography, 2018, 33(3): 44-51.]

[61] COVA B, COVA V. Tribal marketing: The tribalisation of society and its impact on the conduct of marketing[J]. European Journal of Marketing, 2002, 36(5/6): 595-620.

[62] 费孝通. 乡土中国[M]. 北京: 人民出版社, 2008: 42. [FEI Xiaotong. From the Soil: The Foundations of Chinese Society[M]. Beijing: Chinese Peoples Publishing House, 2008: 42.]