负面事件对旅游目的地的影响及应对策略

2020-07-06胡家镜万秋刘悦ChristinaG.CHI

胡家镜 万秋 刘悦 Christina G.CHI

[摘 要]近年来,负面事件层出不穷,在网络媒体的推波助澜下,旅游目的地遭遇严重的形象危机。辨识负面事件类型,洞悉负面事件影响机制及动态变化,采取适配性应对策略,是化解旅游目的地负面事件危机的关键。文章基于信任理论和情境危机沟通理论,通过3个情境实验,从动态视角考察负面事件对旅游目的地的影响及应对策略。研究结果表明:旅游目的地负面事件包括能力型负面事件和道德型负面事件。其中,能力型负面事件通过能力信任降低旅游目的地评价,道德型负面事件通过善意信任降低旅游目的地评价。并且,相对于能力型负面事件,道德型负面事件的负面影响更大。能力型负面事件发生后,旅游目的地评价随着时间的推移缓慢回升,而道德型负面事件发生后,旅游目的地评价持续处于低位。根据负面事件的影响趋势,对于能力型负面事件,旅游目的地商家在事件发生第2天正面应对效果最佳;对于道德型负面事件,旅游目的地政府在事件发生第2天正面应对效果最佳。文章引入时间维度,为负面事件的影响及应对策略研究提供了新的视角,为旅游目的地危机处理提供了切实有效的措施。

[关键词]负面事件;能力信任;善意信任;应对时机;应对方式

[中图分类号]F59

[文献标识码]A

[文章编号]1002-5006(2020)05-0108-16

Doi: 10.19765/j.cnki.1002-5006.2020.05.015

引言

旅游发展进程中,网络媒体赋予了旅游者积极参与信息传播和讨论的机会[1],极大地提高了旅游目的地社会事件的影响力。负面偏差理论认为,负面信息具有更强的诊断性和说服力[2-3],因此,相较于正面事件或中性事件,发生在旅游目的地的负面事件更具吸引力和煽动性,极易导致旅游目的地评价一落千丈。例如,“青岛天价虾”事件,因商家价格欺诈导致游客不满,经舆论发酵遭到网民口诛笔伐,青岛旅游形象一朝尽毁。数月之后,青岛仍沦陷于公众的调侃戏谑之中。无独有偶,“九寨沟游客滞留”事件,因景区交通不济导致游客不满,同样受到舆论热议,九寨沟旅游形象大打折扣。不同的是,数月之后,公众似乎对九寨沟越发包容。近年来,诸如此类的旅游目的地负面事件层出不穷,影响范围广,持续时间长,不仅影响涉事旅游者的体验,还影响潜在旅游者对旅游目的地的评价,引发旅游目的地形象危机。因此,辨识旅游目的地负面事件的类型,洞悉不同类型旅游目的地负面事件对旅游目的地的负面影响机制,是旅游目的地采取应对措施、重塑旅游者信心、恢复旅游目的地评价的基本前提。

情境危机沟通理论强调,负面事件的初始影响虽然巨大,但不利局面并非就困顿于此,基于情境特征的适配性应对是化解负面事件導致的形象危机的关键[4]。宗利永和顾宝炎[5]、王乐[6]、方正等[7]的舆情研究成果显示,社会负面事件发生后,网络舆情呈动态变化之势,旅游目的地负面事件可能导致旅游目的地评价也产生动态变化。此时,时间节点则成为应对旅游目的地负面事件需要重点考虑的情境要素[8]。如果不同类型负面事件的应对时机把握合适,应对方式选择得当,旅游目的地形象危机可以得到缓解;但如果事件类型、时机把握和方式选择之间适配性差,不仅无法缓解危机,更有可能加剧事态的严重程度。在洞悉旅游目的地负面事件不同性质和影响机制的基础上,把握负面事件对旅游目的地评价影响的动态走势,选择合适时机,采用与之匹配的应对方式,是旅游目的地营销管理面临的重要课题。

负面事件给消费者和企业带来巨大伤害,已经引发学者们的持续关注和热烈讨论。现有研究从类型划分的视角出发,分别在产品层面[9-11]、品牌层面[12-14]以及企业家层面[15],探讨不同类型负面事件对消费者感知[3,9,16]、消费者行为[17]、企业形象[15]、品牌声誉和资产[7,11-14]等方面的负面影响、机制及修复策略,为旅游目的地负面事件研究提供了理论支持和方法借鉴。然而,旅游目的地构成系统的综合性和复杂性[18-19],决定了旅游目的地负面事件的影响边界和应对策略有别于企业负面事件。并且,尽管宗利永和顾宝炎[5]、王乐[6]、方正等[7]提出应重视负面事件影响的动态变化,实践方面也需要行之有效的理论指导,但鲜有文献从动态视角探究负面事件的影响走势,并以此提出适配性危机处理策略,帮助旅游目的地解决负面事件带来的困境。本文首先区分能力型和道德型旅游目的地负面事件,探究不同类型旅游目的地负面事件对旅游目的地评价的影响及机制,然后考察不同时间节点下旅游目的地负面事件对旅游目的地评价的动态影响,在此基础上探测事件类型与应对时机和应对方式之间的理想适配。

1 文献回顾与述评

1.1 负面事件

营销研究中,负面事件指因产品(服务)缺陷、企业社会责任缺失或违背道德准则,以及企业家行为不端等因素,对消费者利益、企业形象或品牌声誉造成伤害的危机事件,包括产品伤害事件[9-11]、品牌危机事件[20]、企业家负面曝光事件[15]等形式。Smith[10]、方正等[11]根据“能否在媒体或法庭上澄清和证明产品无害、没有缺陷”,将产品伤害事件分为可辩解和不可辩解两种类型[10-11]。可辩解型产品伤害危机可以通过自我辩解或借助外界力量澄清降低负面影响;而不可辩解型产品伤害危机则无从辩解、否认,企业必须承认问题并采取相应措施进行补救[11]。Pullig等[21]、Votola和Unnava[22]认为,产品(服务)缺陷,以及企业家在战略布局、内部管理或学习能力方面的欠缺,使得企业无法履行对利益相关者功能性需求的承诺,本质上是与企业或企业家能力相关的负面事件,属于能力型负面事件。然而,有些负面事件与企业或企业家能力无关,而是缺乏社会责任[12]、违背社会规范[13]、触及道德准则[15]。这类事件即使不直接影响企业履行对利益相关者功能性需求的承诺,仍会伤害消费者情感,影响品牌资产,这与企业的价值取向有关,属于道德型负面事件。

参照Votola和Unnava[22]对企业负面事件的界定和分类,本文将旅游目的地负面事件(下文统称负面事件)界定为旅游目的地产品(服务)供给主体因功能性产品缺陷、管理能力欠缺、违背社会规范和道德准则等因素,对旅游者利益、旅游目的地形象或旅游品牌声誉造成伤害的危机事件,包括能力型负面事件和道德型负面事件两种类型。能力型负面事件指旅游目的地产品(服务)供给主体因功能性产品缺陷或管理能力欠缺,无法履行对游客接待的功能性承诺的负面事件,如旅游目的地接待设施设备落后、餐饮住宿卫生条件差、运营管理混乱[23]等,“九寨沟游客滞留”“芜湖方特欢乐世界游乐园安全事故”是能力型负面事件的典型代表;道德型负面事件指由于旅游目的地产品(服务)供给主体违背社会规范和道德准则而导致的负面事件,如旅游目的地商家发布虚假信息、欺客宰客、强买强卖、哄抬涨价等[6],“青岛天价虾”“云南导游辱骂游客”是道德型负面事件的典型代表。

需要说明的是,本文阐述的负面事件不包括以往文献关注的旅游危机事件。尽管二者都对旅游目的地产生巨大负面影响,但本文侧重探讨因旅游目的地产品(服务)供给主体能力不足或违背道德准则的负面事件,而非不可抗力(如地震)造成的社会危机事件[24],以及反人道主义活动(如恐怖袭击)等公共危机事件[25]。

1.2 负面事件的影响研究

个人经验、外部信息等是个体对事件态度形成和变化的重要前置因素,并对个体行为产生直接影响[26-27]。负面事件作为企业能力水平或道德水准的释放信号,不仅直接破坏消费者的消费体验,改变其对产品(服务)、企业及品牌的态度,而且促使消费者实施与态度一致的后续行为,最终伤害企业形象、品牌声誉和资产。能力型负面事件通常会释放产品(服务)质量信号,降低消费者感知质量,增加感知风险[3,9,16]。道德型负面事件释放出企业缺乏社会责任,罔顾道德准则,挑战社会规范的伦理信号,与消费者价值取向形成强烈冲突[28]。于消费者而言,能力型负面事件和道德型负面事件都会破坏消费体验,动摇消费者对产品(服务)和企业的信任,降低消费者满意度和忠诚度。Lauferd[17]、胥兴安等[14]的实证研究结果显示,负面事件不仅显著增加消费者抱怨,降低购买意愿,还因负面口碑传播稀释品牌资产。

于企业而言,负面事件不仅因产品召回、消费赔偿等影响有形资产,更深层次的影响在于危害品牌资产。消费者与品牌之间的关系联结及互动程度是品牌资产最重要的维度,也是品牌价值与持续发展能力评估的关键指标[13]。能力型负面事件暴露出企业产品(服务)缺陷或运营能力既不符合自身功能价值主张,也不符合消费者预期,损害消费者经济利益或危害消费者健康,阻断了消费者与品牌之间的功能联结[13]。Siomkos和Kurzbard [9]的研究发现,企业出现产品伤害事件,消费者对品牌的功能性认知、认同、联想均会下降,品牌信任将被摧毁。道德型负面事件违背社会规范,无视道德准则,传递的价值取向与公众期待背道而驰,伤害了消费者象征性利益,阻断了消费者与品牌之间的情感联结[15]。企业社会责任感越高,履行的社会义务和承诺越诚恳,消费者对企业的信任就越高,品牌依恋就越强。相反,如果企业社会责任缺失、违背社会规范和伦理道德,消费者将会产生品牌排斥[12]。

1.3 负面事件的应对策略

为了消除负面事件的不良影响,企业往往会通过产品召回、公开道歉、坚决否认等方式做出应对。但是不同负面事件产生的原因不同,不能一概而论,应当根据负面事件的具体情境选择适配的应对策略。如果选择了不恰当的应对策略,不仅难以缓解负面事件的不良影响,还会造成二次伤害[4]。

对于关乎产品的负面事件,Smith[10]、方正等[11]基于产品是否违反产品法规和安全标准,将负面事件分为可辩解型和不可辩解型。针对可辩解型负面事件,企业应对的关键在于避免消费者形成企业有错的信念,因此辩解是最优策略。而针对不可辩解型负面事件,企业应对的关键在于向消费者表达企业积极认错的诚意,所以和解是最优策略[11]。关乎品牌的负面事件,品牌能力问题的负面事件(如企业能力不足、经营不善)应对策略的目的在于向消费者传达企业积极承担责任、知错能改的信念,因此和解是最优策略;而对于道德问题的负面事件(如企业违背诚信、忽视伦理道德),应对策略的重点是避免消费者形成企业道德败坏、责任感缺失的信念,降低消费者感知风险,因而辩解是最佳策略[20]。关于企业家的负面事件,现有研究指出,能力型负面事件应对策略的关键在于向消费者表达企业家吸取经验、积极进取的诚意,因此积极承担错误、表达认错诚意的和解策略是最佳应对策略;道德型负面事件强调的是避免消费者形成企业家德行不佳的观念,所以坚决否认的辩解策略是最佳应对策略[15]。

此外,除了“和解-辩解”两极策略外,缄默和推诿也是企业应对负面事件危机的常用方式。缄默指企業针对负面事件不发表任何言论,没有任何反应,或声称无可奉告[29-30]。缄默既没有向消费者正面表达弥补犯错的诚意,也没有避免消费者树立企业犯错的信念。推诿则是企业坚决不承认自身存在过失,包括否认企业有任何伤害的意图,声称企业对导致危机的事件没有控制权,或两者兼而有之[31]。推诿将企业自身过错归咎于外界因素,导致消费者质疑企业的认错诚意和责任担当。Kim等[29]、Ferrin等[30]以及Coombs[31]验证了缄默和推诿两种策略的应对效果,认为二者是居于负面事件最优和最差应对之间的策略。

1.4 文献述评

目前,营销学中的负面事件多指向企业,事件主体和影响边界明确、清晰,但旅游者旅游活动过程中,旅游体验贯穿于“食、住、行、游、购、娱”6个要素中,任一要素遭到破坏都会影响整个旅游过程,从而损害旅游者体验,动摇旅游者信心。负面事件的影响及范围区别于企业负面事件,意味着旅游目的地的负面事件不能照搬企业负面事件的应对策略。首先,部分学者在探讨负面事件对消费者感知风险[3,9,16]、满意度[17]、忠诚度[9,32]、品牌关系[12-13]、品牌资产[7,11,14]等结果变量的影响时,已经意识到对消费者信任的破坏是可能的作用路径。但遗憾的是,除关新华等[23]将信任作为单一变量探讨负面报道对旅游目的地的影响及修复外,鲜有文献明确将信任作为中介变量揭示负面事件影响机制。并且,信任理论将信任分为能力信任和善意信任两个维度,意味着信任的不同维度在不同类型负面事件对旅游目的地评价的影响的中介路径可能存在差异,因此,有必要深入探究能力信任和善意信任的作用路径。其次,情境危机沟通理论强调了负面事件情境特征的适配性在危机应对时的重要性[4]。宗利永和顾宝炎[5]、王乐[6]、方正等[7]指出了负面事件的演化存在突发期、扩散期、爆发期及衰退期,但以往研究都是通过情境实验观测被试的即时反应,没有将应对时机这一重要情境变量纳入实证考察,也就无法呈现负面事件影响的动态变化。再次,现有应对策略多将实施主体聚焦于企业,除了企业之外,政府机构作为监管主体,其公信力和权威性会影响消费者知觉判断。因此,即使相同的应对策略,也可能因应对主体的不同而产生差异性修复效果[31-32]。旅游目的地作为综合系统,事件主体不仅涉及作为产品(服务)供给主体的旅游目的地企业或个体商家,还包括作为监管部门的政府[18],因此,有必要探测负面事件不同应对主体产生的差异性修复效果,尤其需要深入分析针对不同类型负面事件,不同应对方式在不同时间节点的修复效果。

基于此,本文以信任理论和情境危机沟通理论为基础,通过3个情境实验探究负面事件对旅游目的地评价的动态影响及机制,并探索负面事件的应对时机和应对方式。研究一将负面事件分为能力型负面事件和道德型负面事件,揭示不同类型负面事件对旅游目的地评价的影响及机制;研究二引入时间节点,从动态视角探究负面事件对旅游目的地评价的动态影响,描绘负面事件的影响趋势;研究三测试不同类型负面事件理想应对时机和方式。

本文的理论贡献在于:(1)揭示负面事件的影响机制,拓展了信任不同维度在负面事件中的应用,为负面事件影响研究提供了新的参考变量;(2)引入时间维度,研究负面事件的动态影响,全面呈现负面事件对旅游目的地评价影响的动态变化,弥补了负面事件在时间维度上的研究不足;(3)研究不同类型负面事件应对时机和应对方式的适配性,丰富和具化了情境危机沟通理论强调的情境特征,同时为负面事件危机公关提供理论框架。

2 研究一:负面事件对旅游目的地评价的影响及机制

2.1 研究假设

旅游目的地评价是旅游者对旅游目的地的整体感知[34],不仅包括对旅游目的地形象感知的评价,还包括对旅游目的地旅游资源、旅游服务设施、旅游目的地管理以及旅游目的地体验感知等的评价[35],负面事件对旅游目的地产生不良影响毋庸置疑[6,23,36]。旅游目的地接待设施设备落后、餐饮住宿卫生条件差、运营管理混乱等原因引发的能力型负面事件,无法满足旅游者对旅游目的地的功能性需求,降低了旅游目的地产品的感知质量,增加了旅游者的感知风险[16],旅游者对旅游目的地评价大打折扣。道德型负面事件体现的旅游目的地价值取向违背了旅游者价值取向,损害了消费者象征性利益,旅游者对该旅游目的地产生排斥情绪,对旅游目的地的评价随之下降。

基于上述分析,提出如下假设:

H1:能力型负面事件负向影响旅游目的地评价

H2:道德型负面事件负向影响旅游目的地评价

旅游活动中,旅游者将旅游目的地视为信任客体,作为出游地点[37]。信任是个人对受信方履行承诺和能力的一种正面预期[38],也是个人对受信方未来行为的一种积极的态度和期望[39]。根据信任的来源,信任可分为能力信任和善意信任[40-41],能力信任来源于消费者对企业能够完成自身功能性承诺的信任,善意信任源于消费者对企业积极遵守社会准则和道德规范的信任。能力型负面事件反映了旅游目的地产品(服务)供给主体不能满足旅游者基本的功能性需求,也就无法履行自身承诺,旅游者对旅游目的地接待能力丧失信心,因而旅游者对旅游目的地的能力信任受损[42]。同理,如果旅游目的地产品(服务)供给主体违背社会规范和道德准则,伤害旅游者情感,导致旅游者对旅游目的地价值取向产生怀疑,因而旅游者对旅游目的地的善意信任受损[42]。旅游目的地作为信任客体,一旦发生负面事件,就会破坏旅游者与旅游目的地信任关系,影响旅游目的地形象[43-44]和旅游者出游意愿[45]。因此,可以推断,无论旅游目的地的能力信任受损,还是道德信任受损[42],旅游者对旅游目的地的评价都会显著下降。

基于上述分析,提出如下假设:

H3:能力信任中介了能力型负面事件对旅游目的地评价的影响

H4:善意信任中介了道德型负面事件对旅游目的地评价的影响

2.2 实验设计

研究一用于检验假设H1、H2、H3、H4,考察负面事件对旅游目的地评价的影响及机制。情境实验法是探索负面事件的影响及机制研究的常用方法。借鉴方正[11]、张梦[13]等的研究设计,采用能力型负面事件VS.道德型负面事件VS.无负面事件的单因素组间实验设计,获取被试反应数据。

2.2.1 实验刺激材料的选择与制作

为了避免品牌的熟悉度,根据“芜湖方特欢乐世界游乐园过山车安全事故”和“青岛天价虾”的真实事件背景,加工成虚拟旅游目的地实验刺激材料。能力型负面事件组:请被试阅读材料“某主题游乐园发生过山车设施故障,导致过山车在高达9米的半空中停滞,事故造成在场的40余名游客在空中停留了半个多小时”。道德型负面事件组:请被试阅读材料“来自湖北的游客莫先生一家3口来到某海滨城市旅游,希望能品尝一下地地道道的当地海鲜。在点菜的时候,莫先生对于菜单上的价格进行了询问,确认了菜单上的‘野生海蟹是75元一斤,结账时却发现‘野生海蟹是75元一只,这一顿3人餐花费近2000元,莫先生非常愤怒”。

為了比较不同类型负面事件发生前后被试对旅游目的地的评价差异。无负面事件对照组的刺激材料是通过回避地名的方式直接还原两个旅游目的地情况,加工成虚拟旅游目的地A游乐园和B海滨城市实验刺激材料。能力型无负面事件对照组:A主题游乐园包含15个不同类型的主题项目,其中的游乐设施、休闲及景观项目多达300项,游玩内容涵盖现代科技、科学幻想、神话传说、综合表演、儿童游乐等多个方面。园内接待设施形式新颖,内容丰富,工作人员热情专业,能够满足游客的畅游需求。道德型无负面事件对照组:B城市拥有良好的滨海旅游资源。境内旅游景点风光旖旎,独具魅力。当地居民热情的款待和新鲜美味的海鲜产品每年吸引上千万海内外游客,使得他们流连忘返。上述刺激材料均以小四号宋体文字呈现。

2.2.2 实验前测

为检验负面事件类型划分的准确性,邀请178名被试参与实验前测。随机分配95名被试到能力型负面事件组,83名被试到道德型负面事件组。首先,让被试阅读负面事件的定义和分类;然后请被试阅读负面事件刺激材料;最后请被试判断负面事件的类型。对两组被试选择结果进行独立样本T检验,能力型负面事件与道德型负面事件区别显著(t=-4.915, p=0.000<0.05)。

2.2.3 被试选择与实验过程

方正[11]、张梦[13]等的研究成果证实了大学生被试在产品负面事件实验研究中的有效性。在校大学生本身是旅游消费群体的一部分,有一定出游经历,可能会接触到与旅游目的地相关的负面事件,且文化水平高,理解能力强,易于情境融入,因此样本具有一定代表性。并且考虑到参与研究一的被试需要继续参与研究二不同时间节点下的实验,为更好组织被试有效参与后期实验,通过校园展台的方式招募在校大学生来进行情境实验。共440名被试基于完全自愿的原则参与情境实验,所有被试年龄都在18~23岁之间,其中,能力型负面事件组120名被试,男性53名,占比44.17%,女性67名,占比55.83%;道德型负面事件组120名被试,男性65名,占比54.17%,女性55名,占比45.83%;无负面事件对照组200名被试,男性116名,占比58.00%,女性84名,占比42.00%。实验组和对照组均在实验开始前向被试展示相应的实验刺激材料,所有被试完成材料阅读后,填写关于事件强度、能力信任、善意信任和旅游目的地评价的测试量表。

2.2.4 变量测量

能力信任、善意信任、旅游目的地评价的测量均借鉴国内外相关文献的成熟量表,根据实验情境调整形成,具有良好的内容效度和结构效度。能力信任测量主要借鉴Mayer等[40]、Mcknight等[41]、Sainaghi和Baggio [18]的研究,最后凝练为“我认为该旅游目的地商家能够提供合格的旅游产品”等5个题项。善意信任测量主要借鉴Mayer等[40]、Mcknight等[41]、Sainaghi和Baggio [18]的研究,最后凝练为“我认为该旅游目的地商家能够诚信经营”等6个题项。旅游目的地评价测量主要借鉴Bertini等[46]、Zhang等[47]、Johnson和Fornell [48]的研究,从产品评价、服务评价、购买意愿3个方面,最后凝练为“我认为该旅游目的地符合我的旅游期望”“该旅游目的地对我具有吸引力”等6个题项。

2.2.5 信度与效度检验

对440份有效样本进行信度检验,主要采用Cronbachs α系数和组合信度(CR),数据结果显示,能力信任、善意信任和旅游目的地评价3个构念量表的Cronbachs α系数分别为0.716、0.766、0.962,均大于0.700的信度检验标准,说明量表具有较高的内部一致性。同时,能力信任、善意信任和旅游目的地评价3个构念量表的组合信度系数(CR)分别为0.837、0.897、0.914,均大于0.600,表明量表的组合信度通过检验。用收敛效度检验测量模型的效度,能力信任、善意信任和旅游目的地评价3个构念量表的平均变异数抽取量(AVE)分别为0.510、0.592、0.640,均大于0.500,表明收敛效度通过检验。

为避免共同方法偏差,本文首先在研究设计中进行了程序控制,每位被试只参加一组实验,以确保预测变量的不同来源。同时,通过Harman单因素检验[49],抽取出未旋转特征值大于1的因子数量超过一个,其中,单因子最大方差贡献率不超过30%,不存在单一因子解释大部分变异情况,可判断本研究不存在误导结果的共同方法偏差。

2.2.6 实验操控检验

根据刘东和刘军[50]、Morgeson等[51]的事件系统理论,从事件新颖性、颠覆性和关键性3个维度对事件强度进行操控。操控检验结果表明,实验采用的能力型負面事件和道德型负面事件的新颖性(M能力型=1.518>M道德型=1.423,t=1.400,sig.=0.163)、颠覆性(M能力型=4.567>M道德型=4.365,t=1.046,sig.=0.297)、关键性(M能力型=6.183>M道德型=6.029,t=1.064,sig.=0.289)不存在显著差异。为了检验正式实验中被试对负面事件类型的划分是否准确,对研究一中的两组被试选择结果进行独立样本T检验,能力型负面事件与道德型负面事件区别显著(t=-12.627,p=0.000<0.05),负面事件类型操纵成功。

2.3 数据分析结果

对能力型负面事件组和无负面事件组数据进行独立样本T检验,结果显示,能力型负面事件组和无负面事件组的旅游目的地评价存在显著差异(M无=5.002>M能力型=2.525,t=-15.987,sig.=0.000),能力型负面事件对旅游目的地评价具有显著的负向影响。同理,将道德型负面事件组和无负面事件组数据进行独立样本T检验,结果显示,道德型负面事件组和无负面事件组的旅游目的地评价差异显著(M无=5.050>M道德型=2.736,t=-12.667,sig.=0.000),表明道德型负面事件对旅游目的地评价有显著的负向影响。假设H1、H2通过检验。

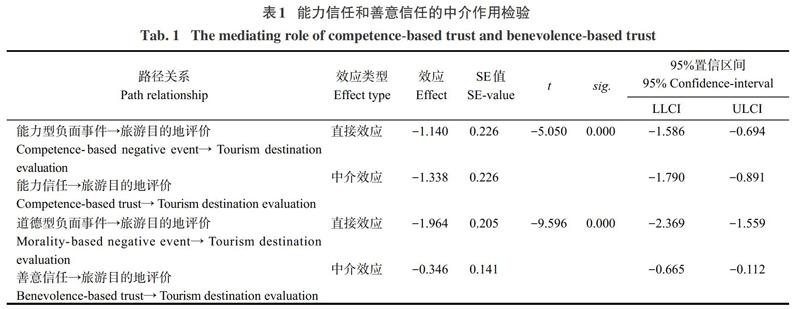

将负面事件转化为虚拟变量,发生负面事件赋值为“1”,无负面事件则赋值为“0”,采用Bootstrap方法[52]检验能力信任和善意信任的中介作用,结果如表1所示。对于能力型负面事件,能力信任的中介检验区间值(LLCI=-1.790,ULCI=-0.891)不包括0,表明能力信任的中介效应显著,中介效应值为-1.338。此时能力型负面事件的直接效应检验区间值(LLCI=-1.586,ULCI=-0.694)不包括0,即能力信任部分中介能力型负面事件对旅游目的地评价的影响,假设H3通过检验。同理,对于道德型负面事件,善意信任中介检验区间值(LLCI=-0.665,ULCI=-0.112)不包括0,表明善意信任的中介效应显著,中介效应大小为-0.346。此时道德型负面事件的直接效应检验区间值(LLCI=-2.369,ULCI=-1.559)不包括0,即善意信任部分中介道德型负面事件对旅游目的地评价的影响,假设H4通过检验。

进一步比较发现,能力型负面事件的影响系数为-1.140,道德型负面事件的影响系数为-1.964,相对于能力型负面事件,道德型负面事件对旅游目的地评价的负面影响更大。

2.4 小结

研究一的实验结果表明,无论是能力型负面事件还是道德型负面事件,相对于未发生负面事件的情形,被试对旅游目的地的评价都显著下降,旅游目的地管理当局都应当引起足够的重视,及时遏制事态进一步恶化。并且,能力型负面事件通过影响旅游者对旅游目的地的能力信任降低旅游目的地评价,道德型负面事件通过影响旅游者对旅游目的地的善意信任降低旅游目的地评价,因此管理当局还应当根据不同类型负面事件的影响机制采取适配性应对措施。

舆情研究反映,社会事件的舆论影响随时间推移呈动态变化,时间是考察负面事件影响趋势的重要情境变量[8]。因此,笔者将在研究二中加入时间这一情境变量,从动态视角探究、描绘负面事件对旅游目的地评价的影响走势。

3 研究二:不同时间节点下负面事件的动态影响

能力型负面事件与产品功能性缺陷或管理能力欠缺有关,并非旅游目的地产品(服务)供给主体故意而为,是无心之过。人无完人,人们更容易对能力欠缺引发的事件表示谅解,更愿意相信能力问题能够得到有效解决,信任修复相对容易[53]。人际关系研究中,Wohl和Mcgrath [54]进一步证实,时间能够缓冲过错方无心之失带来的不利影响,随着时间距离的增加,消费者对能力不足导致的负面事件更倾向于宽恕和谅解,甚至遗忘。道德型负面事件触碰了消费者的群体规范和道德准则,相对于能力问题,消费者对道德缺失问题更难原谅[28]。道德型负面事件与旅游者价值主张不符[55],每个人都被推定能与其生存的社会规范和道德标准相适应,即人们都有一套做人应有的标准,时间距离难以改变消费者对道德型负面事件的认知和评判[28]。

因此,不同类型的负面事件可能呈现不同的变化趋势。现有研究较少引入时间变量[8],确切展示负面事件影响的动态变化,无助于旅游目的地捕捉其变化规律,并采取相应应对措施。研究二旨在引入时间节点,从动态视角探究负面事件对旅游目的地影响的动态变化,描绘负面事件的影响趋势。

3.1 实验设计与操作

结合社会事件舆情发展规律[5-6]和艾宾浩斯遗忘规律[56],选取第1天、第2天、第6天、第21天作为时间节点,通过2(负面事件类型:能力型、道德型)×4(时间节点:第1天、第2天、第6天、第21天)8个组间实验,探测不同时间节点下,负面事件的动态影响。实验刺激材料在研究一的基础上根据不同时间节点进行二次编辑。将研究一中的240名被试均匀分配到能力型负面事件组(第1天、第2天、第6天以及第21天)和道德型负面事件组(第1天、第2天、第6天以及第21天),每组被试30名。其中,能力型负面事件组和道德型负面事件组第1天的被试反应延用研究一的实验数据,剩余的小组分别参与能力型负面事件组和道德型负面事件组第2天、第6天、第21天的情境实验。实验流程和变量测量与研究一相同。

3.2 数据分析结果

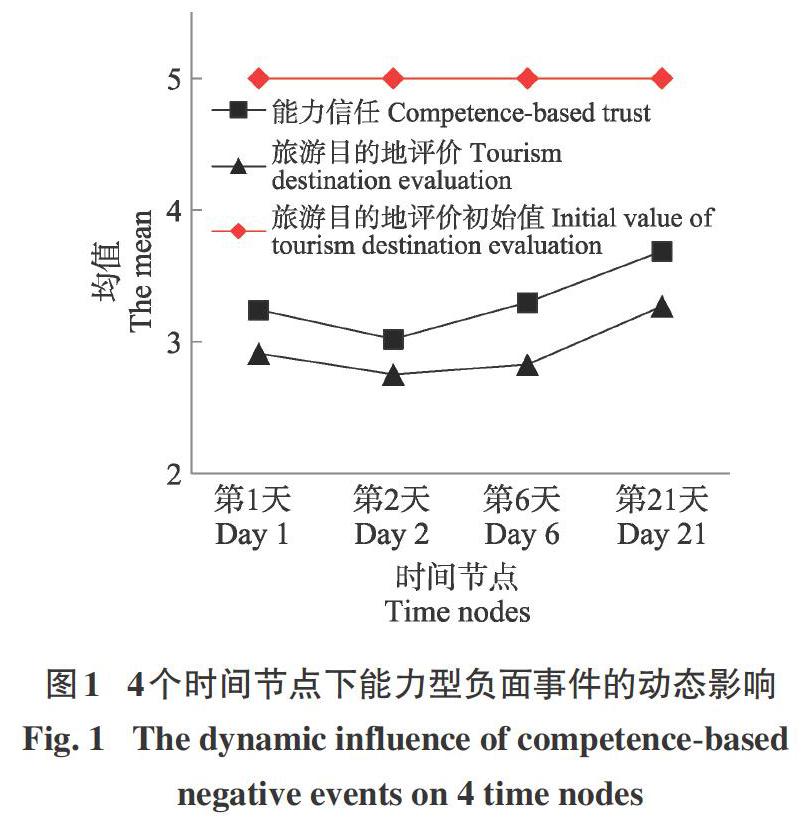

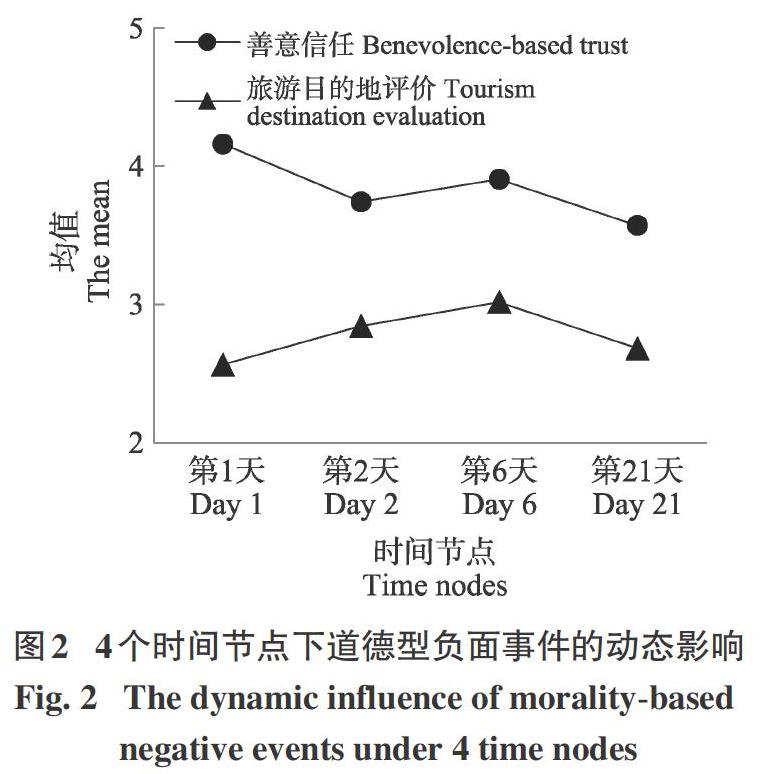

对能力型负面事件4个时间节点数据进行ANOVA方差分析,结果显示(图1),能力信任在第2天降到最低值,第21天恢复到最高值,4个时间节点下的能力信任组间存在显著差异(F(3,116)=2.784,sig.=0.044,M第1天=3.243,M第2天=3.021,M第6天=3.300,M第21天=3.689)。也就是说,旅游目的地发生能力型负面事件后,旅游者对旅游目的地的能力信任随时间推移自动回升,但仍然低于中位数4。旅游目的地评价在第2天降到最低值,第21天恢复到最高值。4个时间节点下旅游目的地评价组间没有显著差异(F(3,116)=1.533,sig.=0.210,M第1天=2.911,M第2天=2.753,M第6天=2.829,M第21天=3.272)。进一步对第2天和第21天的数据进行两两比较,发现第21天的旅游目的地评价显著高于第2天(t=-2.097,sig.=0.042,M第21天=3.272>M第2天=2.753),说明旅游目的地发生能力型负面事件后,旅游者对旅游目的地评价随时间推移缓慢回升,但远未达到负面事件尚未发生时的评价水平,即旅游目的地评价初始值(M第21天=3.272 对道德型负面事件4个时间节点数据进行ANOVA方差分析,结果显示(图2):4个时间节点下的善意信任组间没有显著差异(F(3,94)=1.594,sig.=0.196,M第1天=4.159,M第2天=3.739,M第6天=3.906,M第21天=3.569);4个时间节点下的旅游目的地评价组间也没有显著差异(F(3,94)=0.731,sig.=0.536,M第1天=2.564,M第2天=2.841,M第6天=3.017,M第21天=2.681)。说明道德型负面事件发生后一段时间内,被试对旅游目的地的善意信任和旅游目的地评价都没有显著变化,一直维持在非常低的水平。 3.3 小结 研究二的实验发现,能力型负面事件发生以后,随着时间的推移,被试对旅游目的地的评价呈现先下降再缓慢回升的变化趋势,但是仍然没有回升到负面事件尚未发生时的评价水平(M第21天=3.272 为了消除负面事件的不良影响,旅游目的地管理当局需要把握负面事件的影响走势,把握最佳时机做出应对决策[57]。现有研究尚未考虑负面事件类型、应对时机和应对方式的适配性,故研究三探寻不同类型负面事件理想应对时机和方式。 4 研究三:负面事件应对时机与方式选择 针对各种负面事件,学者们分别提出了道歉、产品召回、赔偿、推诿、缄默、否认、攻击指控者等应对方式。Marcus和Goodman认为,上述应对方式可以统一到以“和解?辩解”为两极的分类尺度中[58]。和解重在向消费者传达认错诚意,而辩解重在避免消费者树立企业犯错的信念。以往研究认为,对于能力型负面事件,积极承认错误和承担责任的和解方式最优,辩解方式最差;对于道德型负面事件,坚决否认过错的辩解方式最优;缄默(对事件没有发表任何观点和看法)既没有向消费者正面表达弥补犯错的诚意,也没有避免消费者树立企业犯错的信念,因此居于负面事件最优和最差应对方式之间[29-30]。推诿则向消费者传达了企业拒不认错的态度,使得消费者质疑企业承担责任的诚意[31]。所以,推诿和缄默都处于“和解-辩解”两极分类尺度的中间。实际上,道歉、产品召回、赔偿等方式本质上是和解在具体情境下的综合运用,代表着事件主体富有勇气和担当的积极应对。否认、甚至攻击指控者等方式则是辩解的综合运用,只有在责任主体不明确或有可辩解空间的时候才会有效。现有研究主要验证“和解-辩解”策略在产品伤害事件[9-11]、品牌危机事件[12-14]以及企业家负面报道事件[15]中的应对效果,结论显示,“和解?辩解”策略在产品层面、企業层面和企业家层面的负面事件中的应对效果并不一致。并且,现有研究均是将二者同时纳入考察,通过对比二者的应对效果来确认其有效性。实际上,有些负面事件责任主体明确,几乎没有可辩空间,商家可能对此缄默或推诿,但辩解策略难以生效,故无需考虑辩解策略。

纵观近几年发生的负面事件,例如“青岛天价虾”“云南导游强买强卖”“游乐园安全事故”等,在事件发生初期原因不明的情况下,应对方式包括了商家最初的缄默,也有部分商家进行推诿,但事件本身没有可辩解的空间,随着时间的推移和事态的演化,都需要积极应对。危机应对本质上是一种信息机制,信息发出者的专业性和权威性直接影响信息接受者知觉,应对主体的差异会导致应对策略的效果不同[32-33]。鉴于旅游目的地构成系统的综合性和复杂性[18-19],负面事件的应对主体既可能是旅游目的地各产品(服务)供给主体(商家),也可能是旅游目的地管理当局(政府部门)。通常而言,政府部门被公众知觉为专业、权威、可信赖[33],那么,对于负面事件,政府应对是否优于商家应对呢?因此,本文尝试区别应对主体,用商家(政府)应对分别代表旅游目的地商家和管理当局对负面事件的积极应对。同时,结合现有负面事件发生的现实背景,沿用“和解-辩解”分类尺度中的缄默和推诿方式,考察不同时间节点下,商家应对、政府应对、缄默和推诿4种方式对旅游目的地评价的修复效果。

4.1 实验设计

4.1.1 实验操作与被试选择

结合现实情况,旅游目的地管理方对负面事件不可能长期置之不理,因此我们在时间节点的选择上也剔除第21天这个时间节点。通过2(负面事件类型:能力型、道德型)×4(应对方式:商家应对、政府应对、缄默、推诿)×3(时间节点:第1天、第2天、第6天)的24个组间实验,测试不同类型负面事件的理想应对时机和方式。同样通过校园展台的方式,共招募540名在校大学生志愿者参与情境实验。所有被试年龄都在18~23岁之间,其中,能力型负面事件组270名被试,男性131名,占比48.52%,女性139名,占比51.48%;道德型负面事件组270名被试,男性143名,占比52.96%,女性127名,占比47.04%。540名被试随机分配到2(负面事件类型:能力型、道德型)×3(應对方式:商家应对、政府应对、推诿)×3(时间节点:第1天、第2天、第6天)的18组(缄默下的被试反应沿用研究二所得数据)。被试首先阅读能力型负面事件、道德型负面事件和商家应对、政府应对、推诿的实验刺激材料,然后填写量表。变量测量和实验流程与研究一、研究二保持一致。

4.1.2 实验刺激材料

负面事件背景材料与研究一相同,实验刺激材料在研究一、研究二的基础上根据不同应对方式进行再次编辑和提炼。能力型负面事件组的应对方式为:在推诿中,告诉被试“事故发生以后,游乐园立刻暂停其他游乐项目进行安全排查,结果显示是由于游客使用设备不当导致过山车安全带松脱,过山车启动安全机制紧急制动”。在商家应对中,告诉被试“事故发生以后,游乐园立刻暂停其他游乐项目进行安全排查,结果显示是由于游乐园过山车的设施出现故障导致安全机制紧急制动。游乐园对当时在场的所有游客进行了道歉,给游客退票,并赠送游客游乐园的免费通行证”。在政府应对中,告诉被试“事故发生以后,政府要求企业暂停营业,展开安全排查。结果显示是由于游乐园过山车的设施出现故障导致安全机制紧急制动。政府对在场游客进行了道歉,并对游乐园进行了相应的处罚”。道德型负面事件组的应对方式为:在推诿中,告诉被试“店家声称产品价格已经在当地工商局做了备案,是明码标价”。在商家应对中,告诉被试“之后店家与游客再次进行了协商,退回了游客多付的款项,并对游客进行了道歉”。在政府应对中,告诉被试“事件发生以后,当地旅游管理部门和工商管理部门及时响应,对事件的详细情况和店家的菜品定价进行了核实,发现确有故意欺诈的嫌疑。当地旅游管理部门及时安抚了莫先生,对莫先生的遭遇表示同情。同时,当地工商管理部门也针对店家的故意欺诈行为进行了处罚”。

4.2 数据分析结果

对于能力型负面事件,首先,将缄默、推诿、商家应对和政府应对方式下,3个时间节点的旅游目的地评价进行MANOVA方差分析。结果显示:应对方式和时间节点对旅游目的地评价的主效应显著(F应对方式(3,274)=17.690,sig.=0.000;F时间节点(2,274)=6.898,sig.=0.001),且应对方式和时间节点的交互效应显著(F(6,274)=2.996,sig.=0.007)。

进一步探索应对方式和时间节点的交互效应如何发生,采用降维的方式,将3个不同时间节点下的4种应对方式的旅游目的地评价进行ANOVA方差分析。不同时间节点下的不同应对方式修复效果比较结果显示(图3):负面事件发生第1天,缄默、推诿、商家应对和政府应对对旅游目的地评价修复均不显著(F(3,89)=1.835,sig.=0.146);负面事件发生第2天,缄默、推诿、商家应对和政府应对4种应对方式下旅游目的地评价组间差异显著(F(3,92)=18.317,sig.=0.000),商家应对显著优于缄默和推诿应对(M商家应对=4.100>M缄默=2.685,sig.商家应对-缄默=0.000;M商家应对=4.100>M推诿=3.167,sig.商家应对-推诿=0.004),政府应对显著优于缄默和推诿应对(M政府应对=3.820>M缄默=2.685,sig.政府应对-缄默=0.000;M政府应对=3.820>M推诿=3.167,sig.政府应对-推诿=0.045),商家应对与政府应对下旅游目的地评价无显著差异(M商家应对=4.100>M政府应对=3.820,sig.商家应对-政府应对=0.393)。负面事件发生第6天,缄默、推诿、商家应对和政府应对4种应对方式组间有显著差异(F(3,93)=10.578,sig.=0.000),商家应对显著优于缄默和推诿应对(M商家应对=3.873>M缄默=2.829,sig.商家应对-缄默=0.000;M商家应对=3.873>M推诿=2.719,sig.商家应对-推诿=0.011),政府应对也显著优于缄默和推诿应对(M政府应对=3.717>M缄默=2.829,sig.政府应对-缄默=0.000;M政府应对=3.717>M推诿=2.719,sig.政府应对-推诿=0.029),商家应对与政府应对下旅游目的地评价也无显著差异(M商家应对=3.873>M政府应对=3.717,sig.商家应对-政府应对=0.966)。

政府应对和商家应对修复效果在不同时间节点的比较结果显示:政府应对方式下,3个时间节点的旅游目的地评价差异显著(F(2,66)=17.387,sig.=0.000),负面事件发生第2天与第6天的旅游目的地评价显著优于第1天(M第2天=3.820>M第1天=2.715,sig.=0.000;M第6天=3.717>M第1天=2.715,sig.=0.001;M第2天=3.820>M第6天=3.717,sig.=0.867);商家应对方式下,3个时间节点的旅游目的地评价有显著差异(F(2,66)=4.641,sig.=0.013),负面事件发生第2天与第6天的旅游目的地评价显著优于第1天(M第2天=4.100>M第1天=3.306,sig.=0.020;M第6天=3.873>M第1天=3.306,sig.=0.050;M第2天=4.100>M第6天=3.873,sig.=0.611)。但是,负面事件发生第2天,商家应对下的旅游目的地评价,显著高于负面事件发生第6天,政府应对下的旅游目的地评价(F(1,38)=4.686,sig.=0.037)。

方差分析结果表明,对于能力型负面事件,在负面事件发生第2天,商家应对方式对旅游目的地评价的修复效果最佳。

对于道德型负面事件,首先,将缄默、推诿、商家应对和政府应对方式下,3个时间节点的旅游目的地评价进行MANOVA方差分析。结果显示:应对方式和时间节点对旅游目的地评价的主效应显著(F应对方式(3,285)=11.475,sig.=0.000;F时间节点(2,285)=10.371,sig.=0.000),且应对方式和时间节点的交互效应显著(F(6,285)=2.259,sig.=0.038)。

同样采用降维的方式,探索应对方式和时间节点的交互效应如何发生,将3个不同时间节点下的4种应对方式的旅游目的地评价进行ANOVA方差分析。不同时间节点下的不同应对方式修复效果比较结果显示(图4):负面事件发生第1天,缄默、推诿、商家应对和政府应对下旅游目的地评价存在显著差异(F(3,93)=6.932,sig.=0.000),政府应对显著优于缄默、推诿和商家应对(M政府应对=3.147>M缄默=2.564,sig.政府应对-缄默=0.046;M政府应对=3.147>M推諉=1.947,sig.政府应对-推诿=0.000;M政府应对=3.147>M商家应对=2.196,sig.政府应对-商家应对=0.001);负面事件发生第2天,缄默、推诿、商家应对和政府应对下旅游目的地评价存在显著差异(F(3,95)=9.599,sig.=0.000),政府应对显著优于缄默、推诿和商家应对(M政府应对=3.935>M缄默=2.841,sig.政府应对-缄默=0.001;M政府应对=3.935>M推诿=3.079,sig.政府应对-推诿=0.032;M政府应对=3.935>M商家应对=2.593,sig.政府应对-商家应对=0.000);负面事件发生第6天,缄默、推诿、商家应对和政府应对4种应对方式对旅游目的地评价修复均不显著(F(3,97)=0.804,sig.=0.495)。

政府应对修复效果在不同时间节点的比较结果显示:3个时间节点的旅游目的地评价存在显著差异(F(2,80)=8.700,sig.=0.000),负面事件发生第2天,政府应对下的旅游目的地评价显著优于负面事件发生第1天和第6天(M第2天=3.935>M第1天=3.147,sig.=0.006;M第2天=3.935>M第6天=2.810,sig.=0.001)。

方差分析结果表明,对于道德型负面事件,在负面事件发生第2天,政府应对是最佳应对方式,对旅游目的地评价修复效果最好。

4.3 小结

研究三的实验结果表明,能力型负面事件责任主体清晰明了,能力不足容易改进,商家应对和政府应对都是最佳方式,能够有效地提升旅游目的地评价。道德型负面事件主体的价值取向有悖于消费者的价值取向,仅靠商家应对很难扭转信任危机,此时需要更具公信力和权威的政府应对,才能重建旅游者信任,提升旅游目的地评价。而且,负面事件发生以后,在没有厘清事件原委之前贸然应对和长时间保持缄默都不利于事态平息。旅游目的地商家和管理当局都需要厘清事实,明确事件性质,选择最佳时机开展危机应对。

5 研究结论

5.1 结论与讨论

(1)负面事件会负向影响旅游目的地评价,相对于能力型负面事件,道德型负面事件对旅游目的地评价的负面影响更大。能力型负面事件导致旅游者对旅游目的地的接待能力丧失信心,因此,通过能力信任影响路径降低了旅游目的地评价。道德型负面事件伤害了旅游者的情感,动摇了旅游者对旅游目的地和商家价值取向的信心,因而通过善意信任影响路径降低了旅游目的地评价。该结论延续了关新华等的研究结论,即目的地负面报道通过信任机制影响旅游目的地[23],本研究将信任进行了分维,从能力信任和善意信任两条路径揭示了不同类型负面事件对旅游目的地的影响机理。

(2)从动态演化的视角来看,能力型负面事件导致旅游目的地评价总体上呈现先下降再缓慢回升的趋势,道德型负面事件导致旅游目的地评价持续低位。原因在于旅游目的地能力不足虽是在意料之外,但也是在情理之中,人们对于旅游目的地管理方能力欠缺导致的负面事件更容易谅解[28]。因此,即使不采取应对措施,旅游者对目的地的评价也会呈现自然修复的趋势。而道德型负面事件触及消费者道德底线,人们往往对这类与价值观相悖的负面事件更难原谅[28]。因此,道德型负面事件导致的目的地评价一直处于较低的水平。这一结论更加准确地刻画了不同类型负面事件对旅游目的地的动态影响,是对负面事件影响研究的视角创新。

(3)对于能力型负面事件,商家应对和政府应对都是最佳应对方式;对于道德型负面事件,政府应对是最佳应对方式。旅游目的地能力型负面事件大多是由于旅游目的地商家经营能力欠缺导致,只要责任主体积极应对,表达自己承认错误、承担责任的诚意,平息旅游者情绪,商家应对就能够实现对旅游目的地评价的修复。如果政府出面对商家进行监管或是出台相应的改进政策,也能够及时修复旅游者受损的信任。道德型负面事件中,商家违背社会规范和道德准则,触及了旅游者的道德底线,引发众怒。即使商家诚恳道歉,积极处理,仍不足以平民愤,此时更具权威性和公信力的政府应对将更加有效。诚如汪兴东等的研究发现,政府应对在产品伤害危机中发挥重要作用[59],本研究进一步验证了政府应对在旅游目的地评价修复中的实际效果,拓展了政府应对在负面事件危机管理中的适用范围。

(4)無论是能力型负面事件还是道德型负面事件,负面事件发生后的第2天均为最佳应对时机。负面事件的应对前提是厘清事实,一般而言,第1天处于事实调查阶段,在没有确切结论的情况下,贸然采取道歉或其他应对方式,不仅不能客观展现负面事件的原委,消费者还会认为是旅游目的地为逃避责任而采取的权宜之计,导致旅游目的地评价更负面[60-61]。但如果旅游目的地责任主体长时间保持缄默,公众的情绪则会随着舆论的发酵越演越烈,最后就算采取了相关的应对措施也无济于事。负面事件在第2天呈爆发式扩散,导致旅游者信任和旅游目的地评价都降到冰点,与宗利永和顾宝炎发现的社会事件舆情走势的研究结果吻合[5],本研究在此基础上进一步明确了负面事件的理想应对时机。

5.2 营销建议

(1)认识“病因”,从源头上避免负面事件的发生。负面事件的类型多样,辨识不同类型负面事件产生的原因和性质,是防止负面事件发生的基础。因此,管理方应对相关企业及旅游景点定期检查并进行培训,努力提升旅游目的地的整体接待能力,严格把控产品质量。同时,营造旅游目的地热情待客、童叟无欺的行业氛围,从根源上杜绝负面事件的发生。

(2)负面事件发生后,对不同类型的负面事件要“对症下药”。针对能力型负面事件,旅游目的地商家应该主动承认错误、承担责任,并对相关人员进行补偿,让游客感受到商家的诚意和决心,对旅游目的地的接待能力重拾信心。旅游目的地政府也可以通过相应的约束和管制,进一步改善旅游者对旅游目的地接待能力的负面看法。针对道德型负面事件,旅游目的地政府应主动承担执法者与监督者的角色,发挥行业监管和旅游目的地形象维护职能。通过还原事实、通报处理意见及整改措施等方式,完善旅游目的地投诉制度及程序,平息公众情绪;对商家进行引导、培训及监督,规范旅游目的地旅游市场,营造健康有序的接待氛围;树立舆情意识,及时监测舆情走势,防止旅游目的地形象进一步恶化。

(3)选择合适的应对时机。研究结果显示,负面事件发生后的第2天是旅游目的地责任主体开展危机应对的最佳时机。负面事件的应对处理需要一定时间还原事件真相和过程,找出事件根源,明确事件性质,第一时间处理看似积极,实则并非最佳时机[53-55]。舆情研究认为,负面事件全面爆发对旅游目的地而言并非全然有害,如果旅游目的地沟通处理得当,公众态度、意见和情绪会朝着有利于旅游目的地的方向演化,因此,适当延迟处理可能是应对负面事件危机的最佳时机。

(4)旅游目的地公共资源的优化配置和有效供给。对于能力型负面事件,商家应对第2天的旅游目的地评价绝对值显著高于政府应对第6天的旅游目的地评价绝对值。因此,旅游目的地商家在第2天正面应对的修复效果最佳。由于能力型负面事件的责任主体是商家或企业,所以只要商家或企业积极承担责任、表达歉意,就能控制负面事件的负面影响,阻止事态进一步恶化。尽管旅游目的地商家应对和政府应对都有修复效果,但如果商家出面应对就能解决问题,这在一定程度上也节约了公共资源,避免了公共资源的过度使用。进一步促进旅游目的地政府行为与公共资源的优化配置,保证旅游目的地公共资源供给的有效性。

6 研究不足与展望

首先,本文对事件强度进行了控制,事件强度是负面事件的重要属性特征之一,会随着时间的变化影响事件结果[50-51],本研究没有考虑事件强度与时间节点的交互作用,在今后的研究中可以探讨事件强度与时间节点对旅游目的地评价的交互影响。其次,在研究一中,能力型负面事件的能力信任和道德型负面事件的善意信任均是部分中介,意味着负面事件还可能存在其他中介机制,未来可探索新的中介变量以完善负面事件对旅游目的地评价的影响机制。再次,本文只探讨了负面事件对涉事旅游目的地的影响,而负面事件发生以后,由于抽象关联[62]和对比效应[63],与涉事旅游目的地相关联的同区域、同类型或相互竞争的其他旅游目的地可能也会受到影响,探究负面事件对其他旅游目的地的溢出效应也是未来研究的方向之一。

参考文献(References)

[1] 吕兴洋, 徐虹, 刘宇青. 旅游者权力对旅游者满意影响的实证研究——感知控制的中介作用及消费经验的调节作用[J]. 旅游科学, 2014, 28(5): 41-53. [LYU Xingyang, XU Hong, LIU Yuqing. An empirical study of the impact of tourists power on their satisfaction: Mediating effect of perceived control and moderating effect of consumption experience[J]. Tourism Science, 2014, 28(5): 41-53.]

[2] SKOWRONSKI J J, CARLSTON D E. Negativity and extremity biases in impression formation: A review of explanations[J]. Psychological Bulletin, 1989, 105(1): 131-142.

[3] FISKE S T. Attention and weight in person perception: The impact of negative and extreme behavior[J]. Journal of Personality & Social Psychology, 1980, 38(6): 889-906.

[4] COOMBS W T, HOLLADAY S J. Helping crisis managers protect reputational assets initial tests of the situational crisis communication theory[J]. Management Communication Quarterly, 2002, 16(2): 165-186.

[5] 宗利永, 顾宝炎. 危机沟通视角下的网络舆情演变问题研究评述[J]. 情报杂志, 2010, 29(6): 34-37. [ZONG Liyong, GU Baoyan. Review on the study of online public opinion evolution issue with the prospect of crisis communication[J]. Journal of Intelligence, 2010, 29(6): 34-37.]

[6] 王樂. 网络舆情危机对旅游目的地声誉的影响及应对策略研究[D]. 北京: 北京第二外国语学院, 2016. [WANG Le. The Influence of Internet Public Opinion Crisis to Tourist Destinations Reputation and Its Countermeasures[D]. Beijing: Beijing International Studies University, 2016.]

[7] 方正, 杨洋, 江明华, 等. 可辩解型产品伤害危机应对策略对品牌资产的影响研究: 调节变量和中介变量的作用[J]. 南开管理评论, 2011, 14(4): 69-79. [FANG Zheng, YANG Yang, JIANG Minghua, et al. Research on the influence of protecting brand equity in the event of defensible product harm crisis by appropriate remedial response: Moderating and mediating effects[J]. Nankai Business Review, 2011, 14(4): 69-79.]

[8] CLEEREN K, DEKIMPE M G, HELSEN K. Weathering product-harm crises[J]. Journal of the Academy of Marketing Science, 2008, 36(2): 262-270.

[9] SIOMKOS G J, KURZBARD G. The hidden crisis in product-harm crisis management[J]. European Journal of Marketing, 1991, 28(2): 30-41.

[10] SMITH L. Media strategies in product liability crises[J]. Of Counsel, 2003, 22(9): 6-11.

[11] 方正, 江明华, 杨洋, 等. 产品伤害危机应对策略对品牌资产的影响研究——企业声誉与危机类型的调节作用[J]. 管理世界, 2010(12): 105-118. [FANG Zheng, JIANG Minghua, YANG Yang, et al. Research on the impact of product-harm crisis response strategies on brand equity: The moderating role of corporate reputation and crisis types[J]. Management World, 2010(12): 105-118.]

[12] JEON J O, BAECK S. What drives consumers responses to brand crisis? The moderating roles of brand associations and brand-customer relationship strength[J]. Journal of Product & Brand Management, 2016, 25(6): 550-567.

[13] 张梦, 胥兴安, 付晓蓉. 负面事件对餐饮服务品牌关系影响——基于顾客利益层次视角的实验研究[J]. 旅游学刊, 2014, 29(4): 69-78. [ZHANG Meng, XU Xingan, FU Xiaorong. The influence of negative events on the brand relationship of restaurant services: An experimental study from the perspective of customer interest level[J]. Tourism Tribune, 2014, 29(4): 69-78.]

[14] 胥兴安, 王立磊, 杨懿. 网络负面口碑对旅游目的地品牌资产稀释效应——熟悉度和易感性的调节作用[J]. 人文地理, 2015(5): 126-133. [XU Xingan, WANG Lilei, YANG Yi. Dilution effects of online negative word-of-mouth on brand equity for tourism destination: Moderating effects of familiarity and susceptibility[J]. Human Geography, 2015(5): 126-133.]

[15] 黄静, 彭志红, 熊小明. 企业家负面曝光事件对企业家形象的影响研究——应对策略及企业家形象特质的调节作用[J]. 营销科学学报, 2014, 10(2): 29-43. [HUANG Jing, PENG Zhihong, XIONG Xiaoming. The impact of entrepreneurs negative exposure events on entrepreneurs image: The moderation effect of response strategy and entrepreneurs image trait[J]. Journal of Marketing Science, 2014, 10(2): 29-43.]

[16] 方正. 論不同消费群体对产品伤害危机的感知危险差异——基于中国消费者的实证研究[J]. 社会科学家, 2006(5): 159-162. [FANG Zheng. On the difference of perception risk of product-harm crisis among different consumer groups: An empirical study based on Chinese consumers[J]. Social Scientist, 2006(5): 159-162.]

[17] LAUFERD M. Product Crises and Consumers Assessment of Blame: Is There an Impact of Country of Origin[D]. Austin: Department of Business Administration, University of Texas, 2002.

[18] SAINAGHI R, BAGGIO R. Complexity traits and dynamics of tourism destinations[J]. Tourism Management, 2017, 63: 368-382.

[19] 吕兴洋, 徐虹, 林爽. 品牌劫持: 旅游目的地形象异化演进过程研究[J]. 旅游学刊, 2014, 29(6): 67-75. [LYU Xingyang, XU Hong, LIN Shuang. Brand hijack: The alienated evolution process of destination image[J]. Tourism Tribune, 2014, 29(6): 67-75.]

[20] DAWAR N, LEI J. Brand crises: The roles of brand familiarity and crisis relevance in determining the impact on brand evaluations[J]. Journal of Business Research, 2009, 62(4): 509-516.

[21] PULLIG C, NETEMEYER R G, BISWAS A. Attitude basis, certainty, and challenge alignment: A case of negative brand publicity[J]. Journal of the Academy of Marketing Science, 2006, 34(4): 528-542.

[22] VOTOLA N L, UNNAVA H R. Spillover of negative information on brand alliances[J]. Journal of Consumer Psychology, 2006, 16(2): 196-202.

[23] 关新华, 谢礼珊, 皮平凡. 负面报道对旅游目的地的影响及信任修复研究[J]. 经济管理, 2017, 39(8): 148-160. [GUAN Xinhua, XIE Lishan, PI Pingfan. The impact of negative reporting on tourism destinations and research on trust restoration[J]. Economic Management Journal, 2017, 39(8): 148-160.]

[24] 李宜聪, 张捷, 刘泽华, 等. 自然灾害型危机事件后国内旅游客源市场恢复研究——以九寨沟景区为例[J]. 旅游学刊, 2016, 31(6): 104-112. [LI Yicong, ZHANG Jie, LIU Zehua, et al. Study on the restoration of domestic tourist market after natural disaster crisis: A case study of Jiuzhai valley scenic area[J]. Tourism Tribune, 2016, 31(6): 104-112.]

[25] 杨钦钦. 游客微-宏观安全感知与出游意愿的互动效应——基于巴黎恐袭的案例研究[J]. 旅游学刊, 2018, 33(5): 68-78. [YANG Qinqin. Interaction between tourists micro-macro safety perception and travel intention: A case study of the Paris terrorist attack[J]. Tourism Tribune, 2018, 33(5): 68-78.]

[26] ULLRICH S, BRUNNER C B. Negative online consumer reviews: Effects of different responses[J]. Journal of Product & Brand Management, 2015, 24(1): 66-77.

[27] GENDEL-GUTERMAN H, LEVY S. Consumer response to private label brands negative publicity: A relational effect on retailers store image[J]. Journal of Product & Brand Management, 2017, 26(2): 204-222.

[28] ROEHM M L, TYBOUT A M. When will a brand scandal spillover, and how should competitors respond[J]. Journal of Marketing Research, 2006, 43(3): 366-373.

[29] KIM P H, FERRIN D L, COOPER C D, et al. Removing the shadow of suspicion: The effects of apology versus denial for repairing competence-versus integrity-based trust violations[J]. Journal of Applied Psychology, 2004, 89(1): 104-118.

[30] FERRIN D L, KIM P H, COOPER C D, et al. Silence speaks volumes: The effectiveness of reticence in comparison to apology and denial for responding to integrity- and competence-based trust violations[J]. Journal of Applied Psychology, 2007, 92(4): 893-908.

[31] COOMBS W T. An analytic framework for crisis situations: Better responses from a better understanding of the situation[J]. Journal of Public Relations Research, 1998, 10(3): 177-191.

[32] 王曉玉, 晁钢令, 吴纪元. 产品伤害危机及其处理过程对消费者考虑集的影响[J]. 管理世界, 2006(5): 86-95. [WANG Xiaoyu, CHAO Gangling, WU Jiyuan. The impact of product-harm crisis and its processing on consumer consideration sets[J]. Management World, 2006(5): 86-95.]

[33] 方正. 产品伤害危机应对方式对顾客感知危险的影响——基于中国消费者的实证研究[J]. 经济体制改革, 2007(3): 173-176. [FANG Zheng. The impact of product-harm crisis coping style on customers perceived risk: An empirical study based on Chinese consumers[J]. Reform of Economic System, 2007(3): 173-176.]

[34] BAKER D A, CROMPTON J L. Quality, satisfaction and behavioral intentions[J]. Annals of Tourism Research, 2000, 27(3): 785-804.

[35] 连漪, 汪侠. 旅游地顾客满意度测评指标体系的研究及应用[J]. 旅游学刊, 2004, 19(5): 9-13. [LIAN Yi, WANG Xia. Research and application of the index system of customer satisfaction measurement in tourist destinations[J]. Tourism Tribune, 2004, 19(5): 9-13.]

[36] 胥兴安, 王立磊, 高峰强. 旅游广告与网络负面口碑对旅游目的地形象的影响——次序效应和交互效应的实验检验[J]. 旅游学刊, 2017, 32(12): 37-48. [XU Xingan, WANG Lilei, GAO Fengqiang. The impact of tourism advertising and negative word of mouth on destination image: An experimental test of sequence effect and interaction effect[J]. Tourism Tribune, 2017, 32(12): 37-48.]

[37] 姚延波, 陈增祥, 贾玥. 游客对旅游目的地的信任: 维度及其作用[J]. 旅游学刊, 2013, 28(4): 48-56. [YAO Yanbo, CHEN Zengxiang, JIA Yue. Tourists trust in destination: Dimensions and their role[J]. Tourism Tribune, 2013, 28(4): 48-56.]

[38] ROUSSEAU D M, SITKIN S B, BURT R S, et al. Not so different after all: A cross-discipline view of trust[J]. Academy of Management Review, 1998, 23(3): 393-404.

[39] GOVIER T. Trust, distrust, and feminist theory[J]. Hypatia, 1992, 7(1): 16-33.

[40] MAYER R C, DAVIS J H, SCHOORMAN F D. An integrative model of organizational trust[J]. Academy of Management Review, 1995, 20(3): 709-734.

[41] MCKNIGHT D H, CUMMINGS L L, CHERVANY N L. Initial trust formation in new organizational relationships[J]. The Academy of Management Review, 1998, 23(3): 473-490.

[42] KIM P H, DIRKS K T, COOPER C D, et al. When more blame is better than less: The implications of internal vs. external attributions for the repair of trust after a competence- vs. integrity-based trust violation[J]. Organizational Behavior & Human Decision Processes, 2006, 99(1): 49-65.

[43] 沈鵬熠. 旅游企业社会责任对旅游目的地形象及游客忠诚的影响研究[J]. 旅游学刊, 2012, 27(2): 72-79. [SHEN Pengyi. A study on the impact of tourism corporate social responsibility on destination image and tourist loyalty[J]. Tourism Tribune, 2012, 27(2): 72-79.]

[44] 关新华, 李健仪, 谢礼珊. 旅游公共服务质量对旅游目的地形象的影响[J]. 旅游科学, 2015, 29(5): 27-38. [GUAN Xinhua, LI Jianyi, XIE Lishan. The impact of public service quality on tourism destination image[J]. Tourism Science, 2015, 29(5): 27-38.]

[45] 曹文萍, 许春晓. 旅游目的地信任与趋近行为意向关系研究——以韶山为例[J]. 北京第二外国语学院学报, 2014, 36(9): 45-53. [CAO Wenping, XU Chunxiao. A study on the relationship between trust in tourist destinations and attraction behavior intention: A case study of Shaoshan[J]. Journal of Beijing International Studies University, 2014, 36(9): 45-53.]

[46] BERTINI M, OFEK E, ARIELY D. The impact of add-on features on consumer product evaluations[J]. Journal of Consumer Research, 2009, 36(1): 17-28.

[47] ZHANG S, KARDES F R, CRONLEY M L. Comparative advertising: Effects of structural alignability on target brand evaluations[J]. Journal of Consumer Psychology, 2002, 12(4): 303-311.

[48] JOHNSON M D, FORNELL C. A framework for comparing customer satisfaction across individuals and product categories[J]. Journal of Economic Psychology, 1991, 12(2): 267-286.

[49] PODSAKOFF P M, MACKENZIE S B, LEE J Y, et al. Common method biases in behavioral research: A critical review of the literature and recommended remedies[J]. Journal of Applied Psychology, 2003, 88(5): 879-903.

[50] 刘东, 刘军. 事件系统理论原理及其在管理科研与实践中的应用分析[J]. 管理学季刊, 2017(2): 64-80. [LIU Dong, LIU Jun. The principle of event system theory and its application in management research and practice[J]. Quarterly Journal of Management, 2017(2): 64-80.]

[51] MORGESON F P, MITCHELL T R, LIU D. Event system theory: An event-oriented approach to the organizational sciences[J]. Academy of Management Review, 2015, 40(4): 515-537.

[52] 陈瑞, 郑毓煌, 刘文静. 中介效应分析: 原理、程序、Bootstrap方法及其应用[J]. 营销科学学报, 2013, 9(4): 120-135. [CHEN Rui, ZHENG Yuhuang, LIU Wenjing. Mediation effect analysis: Principles, procedures, bootstrap methods and their applications[J]. Journal of Marketing Science, 2013, 9(4): 120-135.]

[53] SPAULDINGD G, PLANK R E. Selling automobiles at retail: Is empathy important[J]. Journal of Marketing Management, 2007, 17(2): 142-155.

[54] WOHL M J A, MCGRATH A L. The perception of time heals all wounds: Temporal distance affects willingness to forgive following an interpersonal transgression[J]. Personality & Social Psychology Bulletin, 2007, 33(7): 1023-1035.

[55] VERPLANKEN B, HOLLAND R W. Motivated decision making: Effects of activation and self-centrality of values on choices and behavior[J]. Journal of Personality & Social Psychology, 2002, 82(3): 434-447.

[56] EBBINGHAUS H. Memory: A Contribution to Experimental Psychology[M]. New York: Teachers College, Columbia University, 1913: 167-243.

[57] 李霞. 危機情境下企业社会责任对品牌评价的影响研究[D].广州: 中山大学, 2012. [LI Xia. The Impact of Corporate Social Responsibility on Brand Evaluation in Crisis Situations[D]. Guangzhou: Sun Yat-sen University, 2012.]

[58] MARCUS A A, GOODMAN R S. Victims and shareholders: The dilemmas of presenting corporate policy during a crisis[J]. Academy of Management Journal, 1991, 34(2): 281-305.

[59] 汪兴东, 景奉杰, 涂铭. 产品伤害事件中顾客反应的形成机制——基于门户网站帖子的扎根研究[J]. 管理评论, 2013, 25(9): 148-157. [WANG Xingdong, JING Fengjie, TU Ming. The formation mechanism of customer reaction in product harm—Based on grounded study of online posts[J]. Management Review, 2013, 25(9): 148-157.]

[60] DARBY B W, SCHLENKER B R. Childrens reactions to transgressions: Effects of the actors apology, reputation and remorse[J]. British Journal of Social Psychology, 2011, 28(4): 353-364.

[61] NADLER A, LIVIATAN I. Intergroup reconciliation: Effects of adversarys expressions of empathy, responsibility, and recipients trust[J]. Personality & Social Psychology Bulletin, 2006, 32(4): 459-470.

[62] DAWAR N, LEI J. Brand crises: The roles of brand familiarity and crisis relevance in determining the impact on brand evaluations[J]. Journal of Business Research, 2009, 62(4): 509-516.

[63] DAHL?N M, LANGE F. A disaster is contagious: How a brand in crisis affects other brands[J]. Journal of Advertising Research, 2006, 46(4): 388-397.