文旅融合四象限模型及其应用

2020-07-06马波张越

马波 张越

[摘 要]“文旅融合”既是当下中国旅游发展的主体政策,也是长期以来国际旅游学术研究的重要领域之一。观察中国实践,发现存在一种把文旅融合窄化为政府部门的职能合并、进而把实践活动局限于发展文化旅游的路径依赖现象。显然,这种现象亟须超越,同时表明文旅融合理论研究亟待深化。基于对文化、旅游两个基本概念及其相关性的梳理,文章把“人类完美”视为文旅融合的终极目标,提出实体文化-有机文化轴系和旅游产业-旅游事业轴系,并借用象限分析工具,建构文旅融合四象限模型,以之系统呈现文旅融合的总体样貌、阶段性特征和转化进程。依据理论模型,结合中国国情,就文旅融合实践提出如下对策性建议:(1)践行广义文化与广域旅游的融合发展理念;(2)明确塑造旅游文明、发展优质旅游的政策顶层设计;(3)把制度创新、法规调整、标准化建设和旅游教育转型升级视为基本手段;(4)学术研究应当深化旅游体验理论、强化旅游伦理研究、开创旅游制度学派、重塑旅游产业经济研究体系、开拓旅游文明研究。

[关键词]文化;人类完美;文旅融合;四象限模型

[中图分类号]F59

[文献标识码]A

[文章编号]1002-5006(2020)05-0015-07

Doi: 10.19765/j.cnki.1002-5006.2020.05.007

引论

文化与旅游有着天然的、紧密的联系,遗产旅游(heritage tourism)、文化旅游(cultural tourism)、旅游文化(tourism culture)等一系列概念的出现和广泛使用,表明文旅融合既是一个全球性的实践问题,也是一个具有普遍性的理论命题,需要知行合一,明体方能达用。

披检文献,国内对文化与旅游关系的辨析,在现代旅游业兴起之时即已发轫。1986年,经济学家于光远指出,旅游活动具有文化属性,“旅游业是带有很强文化性的经济事业,也是带有很强经济性的文化事业。”[1]进入20世纪90年代,中国旅游文化学会成立,并于1991年、1994年两次组织召开全国性主题研讨会,多角度论述了文化与旅游的基本关系,初步界定了“旅游文化”概念的内涵与外延[2],而且明確指出:“旅游是产业、是经济,但更要看到,旅游是文化,是社会主义精神文明建设的组成部分……形态各异的文化体现,才是旅游业的灵魂。”[3]近20多年来,从文化视角研究旅游的学者和成果一直在稳定增长,使得“文化旅游”和“旅游文化”研究成为旅游学的重要分支领域,更具意义的是推进了“文化旅游”与“旅游文化”的分野——文化旅游特指出于文化动机、指向文化吸引物的旅游活动类型,可与自然旅游并举;旅游文化属于文化的范畴,是因旅游活动而产生和为旅游活动所整合的文化,既反映旅游现象发生的社会文化机理,更强调旅游系统对社会文化系统的影响[4-5]。

2018年3月开始实施的新一轮国家机构改革,促成了文旅融合研究的再次兴盛。稍加回顾就会发现,相关讨论有“三多三少”:一是政策解释多,理论探索少,迄今尚未形成指导实践的系统化理论思想;二是旅游学者关注多,文化学者参与少,研究成果多从旅游产业发展的视角切入,带有浓郁的器用色彩;三是概念歧义多,争鸣批评少,人们在不同的尺度上使用文化概念,自说自话,学界与业界缺乏交流与共识。与此相应,研究者多强调时间维度上的当下,追求操作策略上的选择,成果集中于文化资源旅游利用一隅。诚然,重视实践性是中国价值哲学的最根本特性,但是,社会实践始终是合目的性与合规律性、价值原则与真理原则的统一。文旅融合作为一种社会实践活动,其实践价值的实现,固然要重视时空、情境、条件等事实因素,但依然必须同规律相结合,由此才能建构先进的实践理念,引出高效的实施方案。无需置疑,在国家机构改革实现上下贯通之后,文旅融合正在全面展开和深入,系统分析与理论建构就变得十分迫切。

文旅融合论的提出,隐含着3个重要的前提假设:其一,文化和旅游是两个既相对独立又相互关联的范畴,融合发展是可能的;其二,融合对文化和旅游双方的发展都是积极而有益的,并非仅仅有利于旅游;其三,文旅融合具有先验的目的,是应然与实然的统一,由此才有对现实的判断和扬弃。当然,这3个假设尚有待充分解释和说明,解释和说明的过程,也正是研究范式的建构过程。

再回到现实之中。长期以来,对文化和旅游关系的诠释,有两句话影响甚大:一为“文化是旅游的灵魂”;二为“旅游是文化的载体”。这两个抽象性判断的价值是显而易见的,但是所有的行动者都要进一步思考,作为旅游的灵魂的文化究竟指什么?文化的灵魂又是什么?文化的载体多种多样,作为其中之一的旅游载体有何特殊性?它能够承载什么样的文化?显然,这一系列的追问,与上述对文旅融合假设的陈述是一致的,并且会把学术理性拉回到对文化、旅游两个基本概念及其关系的思考上来。

1 概念梳理

1.1 文化的要义

在诸多学科领域以及不同的思想体系里,“文化”都被用来当成重要的概念。“culture”是英语中两三个最为复杂的单词之一,有着极为复杂的词意演变史 [6]。囿于篇幅,这里不可能一一列举文化的众多释义,只能紧紧围绕文旅融合的既定背景来探讨它的应有含义。

首先,文化的词意无论如何演变,其本意“耕耘心智”一直得以强化,意味着文化是人成其为人的根本途径。19世纪社会学家Arnold对工业主义有深刻的反思,针对过分估价“机器工具”、混淆手段与目的、忽视大众福祉等异化现象,提出“人类完美”(human perfection)是文化发展的终极目标,“文化是指研习完美的文化,引导我们构想真正的人类完美,应是人性所有方面都得到发展的和谐的完美,是社会各个部分都得到发展的普遍的完美。”[7]显而易见,尽管文化具有历时性特征,但是,追求和谐的、普遍的完美,无疑是古今中外文化发展的唯一主线,由此,人类文明得以不断积淀,人类社会获得持续不竭的进步动力。

其次,人既是文化的创造者也是文化的创造物。人类学家Geertz借用Weber的名言“人是悬在由他自己所编织的意义之网中的动物”,进而指出“所谓文化就是这样由人自己编织的意义之网。”[8]文化的本质是人的本质的对象化,是人的本质力量的外在显现。文化既是心智结构,也是行为模式,且是一种集体的无意识。文化“尽管是观念化的产物,但它却不存在于某个人的头脑中;尽管是非物质的,但它却不是一个超自然的实体。”[8]这意味着无论个体的发展、群体或阶层的发展,还是整个社会的发展,都以文化为“上诉法庭”。

再次,文化既是名词,指称一种结果;也是动词,指称一种过程。把文化视为一种生长过程,无疑是中西共有的明智而务实的传统,从中引出对文化成长方式与文化政策的讨论。与西方经济学界对市场、政府两种力量的研究相似,欧美社会文化学者对文化成长方式的辨析,曾有自由自发和国家推动两种观点的对峙,但最终趋向于Williams所说的“对自然生长的扶持”(the tending of natural growth)[9],这与中国典籍《易经》中“观乎天文,以察时变;观乎人文,以化成天下”的表述异曲同工。从时间角度而论,文化重在“化”,而“化”的力量源泉,一是人类本然的追求完美的善心,另一是外部权力组织基于普遍的善心而施行的善政。

1.2 文化視域中的旅游

如果采用“与自然相对的”广义文化概念,旅游,无论以何种角度加以观察分析,都难脱文化属性。常态生活空间里的人,不管何种身份,一旦转化为旅游者,其共有的指示性特征便是“文化”——文化的塑造(前提),文化的驱动(内因),文化的吸引(外因),文化的消费(行为),文化的满足(效用)。至于旅游目的地,立身的根本无外文化上的个性——在视觉上表现为景观差异(包括自然的人化),在经验上集成为文化样式差异。当然,目的地是主客际遇的舞台,商业交换和文化互动同时上演,但在总体上,最终要服务于东道人民生活品质的提升,并由此决定旅游开放与开发的方式、范围和程度。换言之,文化是旅游目的地演进的上层目标和最高标准。以此来论,旅游不仅孕育于文化,旅游本身就属于文化,文旅一体是自然律。

但是,在文旅融合的语境中,最广义的文化概念被主动放弃了,而是突出了文化-经济的对立统一关系,否则只有包容之理,难有融合之说。观察人类的旅游活动,尤其是中国的实践活动,不难发现,旅游与文化的关系,呈现嵌入-脱嵌-融合的阶段性进程,因有脱嵌的历史,故有融合的呼声和努力。在中国改革开放40年来的语境里,尽管文化是孕育旅游的母体,但旅游在降临之初就被戴上了经济的“手环”,且经济功能承载日益强烈,遂有旅游创汇、旅游经济、旅游产业、旅游支柱产业、旅游主导产业等术语的繁荣,政府旅游组织随之兴起,职能和独立性不断得到加强,以至于“旅游业”成为“旅游”的代名词,“旅游”成为“旅游业”的缩略语,于是发生旅游的“文化脱嵌”。事实上,即便在欧美发达国家,类似的现象也有存在,因为突出产业属性能够使旅游获得广泛意义上的政治支持(political support),只不过西方学界对此有较早的警惕和批评[10]。

对于文化与经济的关系,马克思主义者使用了“互相作用”(interaction)这个词,既强调在现实领域中“经济力量作为组织性元素的性质”,认为“把经济机构的事实以及由此而来的社会关系看作是一条主线,文化便是沿着这条主线编织起来的,只有理解了这条主线,才能真正理解文化。”同时,又承认“文化可以走在经济和社会组织的前头,体现着理想的未来。”[9]习近平新时代中国特色社会主义理论创新性地继承了这样的辩证传统,设计了经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设“五位一体”的总体布局,确立了以人为本、全面协调可持续的科学发展观。仅就旅游而论,随着国家的全面强盛,中国旅游开始步入深刻的转型发展阶段:一方面,出境旅游市场持续快速增长,出境旅游支出逼近甚至超出入境旅游收入,意味着在国家尺度上旅游的经济功能开始让位于文化功能;另一方面,国内旅游在走向大众化的同时,呈现出市场多样化、产品品质化、企业软性化、目的地区域化和服务公共化等显著特征。概而论之,转型升级就是旅游的人本化——即便从产业角度而论,旅游业也越来越具有文化产业的共性——就像一个处在变声期的孩子,身体依然要发育,但心智成熟开始具有支配性地位。正因为如此,旅游与文化,在脱嵌之后,一定是相向而行,直至水乳交融。

1.3 融合场域中文化与旅游的双向赋意

在文旅融合的具体意义场域中,文化之于旅游,有两个方面的意指:一是旅游发展所依赖的吸引物,大都本于文化资源,包括多种类型的文化遗产(在旅游情境中,即便非物质文化遗产也是有物质载体的)以及“人化”了的自然(自然尺度与审美尺度的同构),因此,旅游开发既是一个经济过程,更是一个文化的分析、选择和再生产过程;二是无论就个体还是社会共同体而论,旅游的内驱力和终极目标都是超乎物质的文化,即前述的“人类完美”。我们可以把旅游业依赖的文化资源统称为“实体文化”(entity culture),它具有“器”的性质,又有历时性的表现;而把旅游者和旅游业的意义指向与功能评判放在社会共同体观念之中,进而抽象为“有机文化”(organic culture),它以价值观为统领,聚焦共时性的“道”,且包含了“实体文化”在内。

需要补充,“有机文化”这个词语并非源于Williams,但是他在阐释20世纪的文化观念时,突出强调了这个概念,并专门给出如下的原因解释:“为了强调社会的整体性观念;为了强调‘民族的成长,如日渐兴起的民族主义;为了强调‘自然生长,如‘文化观念中所指的缓慢变化与调节;为了摒弃‘机械主义的和‘物质主义的社会观;为了批判工业主义,支持‘与自然过程密切接触的(即农业)社会发展方式。”[9]Williams的上述解释,事实上也是对“有机文化”的附加界定。旅游的文化属性使得旅游与社会、旅游社会与常态社会始终是联结在一起的,用“有机文化”代替“社会文化”来落实共同体观念,显然更加贴切。毋庸置疑,对“旅游”的文化解析,从实体文化上升到有机文化,具有逻辑内洽性,也是发展的必然。

旅游之于文化,亦有两个方面需加以强调:其一,在当代,尽管文化遗产(实体文化)发挥价值的方式方法多种多样,但旅游方式方法,或谓其旅游价值,无疑最直接、最大众、最生动、最有效;其二,旅游文化毕竟属于大众文化的范畴,商业化原则极易导致文化的意义消解和滋生文化帝国主义。正因为如此,1980年通过的《马尼拉世界旅游宣言》指出:“不论旅游业的经济效益多么现实、重要,都不会也不可能是各国做出鼓励发展旅游业之决策的惟一标准。”[11]事实上,在国家层面,无论东方还是西方,旅游的社会文化功能始终是置顶的,这就意味着旅游既是一类经济产业,必然遵循市场经济的法则,但在此基础上,它又要被赋予人文的、社会福利的属性,必须接受雅文化的导引和社会文化政策的规范,从而扩大为“旅游事业”。当然,旅游事业包含着旅游产业,如同有机文化包含实体文化一样。

2 文旅融合四象限模型

2.1 模型建构

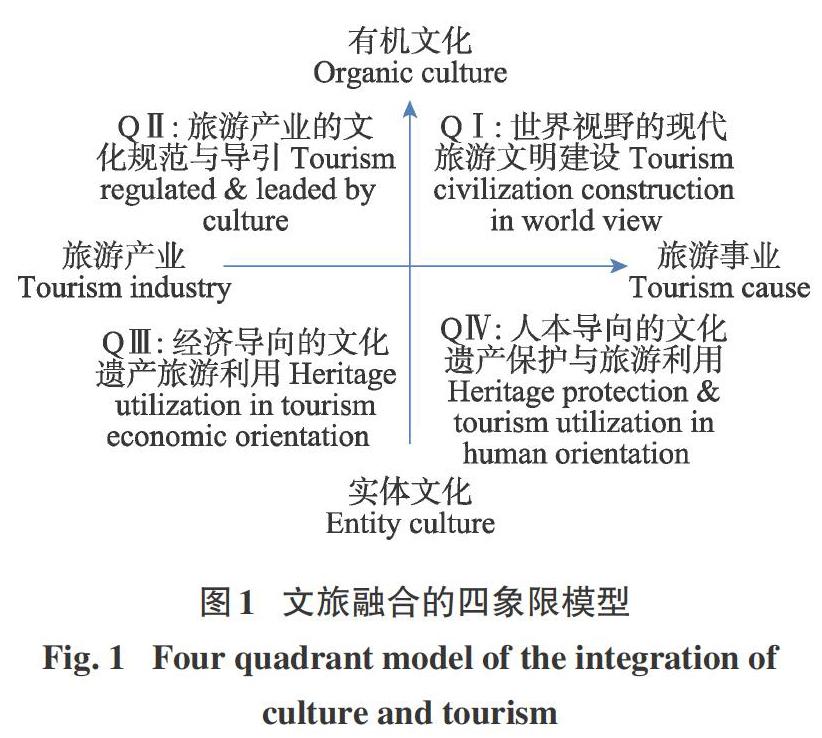

结合旅游活动的特征,把文化视为从实体文化至共同体有机文化的连续爬升,我们可以得到一条虽然抽象但又不乏“线性”意味的轴线。同样,按照文化与经济的一般关系,把旅游活动视为从产业到事业的不断扩展,我们可以得到另一条虽然抽象但又不乏“线性”意味的轴线。至此,我们就可以借用數学中的象限概念,把纵向的实体文化-有机文化轴和横向的旅游产业-旅游事业轴加以组合,呈现文旅融合的象限图(图1),并较为清晰地揭示每个象限的基本特点。需要提及的是,象限中的交叉元点,表达在两个维度上认识从一元走向多元的起点,也可以理解为实践智慧的转折点。

2.2 四象限简析

为了吻合现实中的文旅融合进程,这里需要从象限Ⅳ倒着说起。

象限Ⅳ(QⅣ):纵观世界历史,最早彰显的旅游地多数是文化遗产富集地,或谓之文化遗产主导的旅游目的地,如巴黎,如西安,如敦煌。在这类城市或地区,文化遗产保护自有传统,自成体系,殆至面临外部旅游需求,出于双重发挥文化价值和经济价值的逻辑,遗产的旅游利用就成为应有之意。尽管尊重文化遗产本身和展现遗产旅游价值的观念是并存并立的,但是遗产保护的刚性与旅游利用的弹性并非容易处理的一对关系,于是保护性开发的总原则得到确认,“有限的可接受的改变”(limited acceptable change, LAC)理论获得关注,并带动遗产展示技术和游客管理技术的改进。尽管如此,面对旅游大众化浪潮,雅俗文化理念冲突、本真性困惑、游客行为管理与体验质量提升之间的矛盾等,依旧是有待解决的敏感话题。

象限Ⅲ(QⅢ):毋庸置疑,越是在经济落后的国家或地区,旅游的产业功能越容易受到重视,甚至把“发展是硬道理”曲解为“硬发展有道理”,引发“大干快上”的狂热冲动。于是,当地各种各样的文化资源,都为了旅游业而加以动员、策划、改造、利用。缘于社会文化规范和价值导引的缺位或乏力,极端功利主义如同脱缰的野马,旅游开发沦为粗鄙的舞台化和过度的商业化,文化遗产的固有意义被消解,地方文化传统被扭曲、异化,主客关系发生倒置,遗产保护沦为对人为损害的被动响应。此时,理论研究会聚焦文化资源的旅游可持续利用。即便如此,学术界亦有观念冲突,反对经济至上者有可能被带上文化保守主义的帽子。处在本象限中的现实案例不胜枚举,2019年被摘掉“5A”金牌的祁县乔家大院景区就是一个典型。

象限Ⅱ(QⅡ):很显然,象限Ⅲ中的场景能够催生暴发户,但又注定它是短命鬼,因为这种场景有违“人类完美”的铁律,经不起旅游地竞争发展的考验。实践表明,在社会经济与旅游经济相对成熟的国家与地区,旅游的非经济功能逐步被认知和强化,旅游产业同社会共同体有机文化的结合日益紧密,政府会加强对旅游业的文化规范,旅游业自身也会主动接受先进文化的导引和塑造,从而获得与时俱进的能力。在象限Ⅱ中,旅游的规模式增长让位于内涵式发展,“善行旅游”(good tourism)成为理论研究的焦点,公平公正同效益效率一并成为发展旅游的基本准则,旅游伦理观念的张扬,逐步上升到功利主义与社群主义的冲突之上。落到实践层面,人们会思考和处理类似问题:如何保证无能力网上预约敦煌莫高窟门票之游客的旅游权利;如何使“前海一带禁行外地旅游大巴”的青岛,在满足居民正常生活诉求的同时,又能兼顾游客的最佳体验需求……

象限Ⅰ(QⅠ):该象限拥有最为饱满且具有全球尺度的文旅融合,蕴含着“理想的旅游”(ideal tourism)形态——旅游成为人类现代文明进步的一束先光,它推动人的全面发展、人与自然的和谐统一和人类命运共同体的构建。从一批伟大的社会思想家那里,人们领悟到了理想世界的巨大魅力。同样,我们也可以从一系列卓越的论著中感受到旅游学大师们对“理想的旅游”的热切憧憬。也许有人会批评“理想的旅游”是一种乌托邦,但是这并不否认探索通向理想旅游之路(the road to ideal tourism)的正当性和合理性。早先,针对大众旅游的种种缺陷,学术界提出了替代性旅游(alternative tourism)、可持续旅游(sustainable tourism)、善行旅游等一系列新概念,为修正旅游实践发挥了积极作用。人类正处在大发展大变革大调整时期,世界多极化、经济全球化深入发展,社会信息化、文化多样化持续推进,同时,人类也正处在一个挑战层出不穷、风险日益增多的时代。在人类文明各种显著问题极为密集和严重的当下,旅游界或许可以站在“人类完美”的高度,旧衣新裁,用旅游文明(tourism civilization)这个关键词来承载我们对跨越文化时空的理想旅游的美好期待。

2.3 象限转化

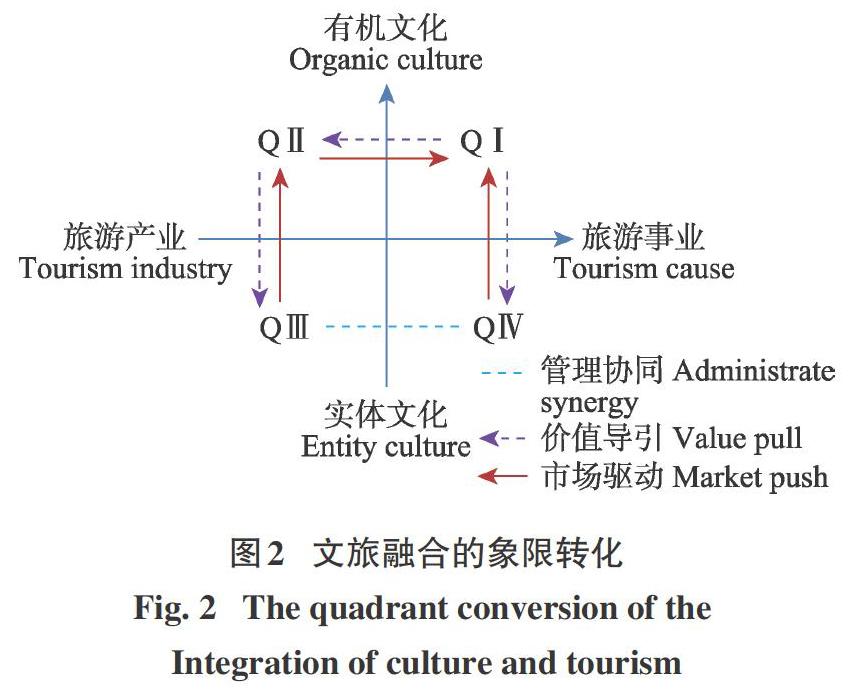

在静态分析基础上,可以进一步探讨文旅融合四象限动态转化的总体特征(图2)。

(1)QⅢ与QⅣ的协同。行政职能上的合二为一,意味着原本分立的文化机构和旅游机构必须普遍追求管理协同(synergy),而且这种协同至少应当在大于旅游产业的旅游事业层面上展开,并当全面覆盖政府部门、市场部门和社会公益三大部门。

(2)QⅢ向QⅡ的演进及向QⅠ的逼近。QⅢ是一种低势能的过渡状态,应当尽快导入社会共同体有机文化理念,通过政策调节与制度调适,激发内部动力,实现向QⅡ的升迁。在加入国际化、全球化变量之后,QⅡ会逐步调适完善,向QⅠ靠近。

(3)QⅣ向QⅠ的升华。主指对文化的理解当从“文艺”的局域中走出来,从艺术品、文物、建筑、博物馆等“器”的层面提升到“人类完美”的“道”的高度,同时,对旅游的认识需从文化旅游一隅走向广域旅游,在尊重产业规律的基础上,最大程度地赋予旅游“诗性和远方”,从而为多样化的世界文化森林洒入旅游的甜美和光明。

(4)象限演进的根本动力有二:一是来自经济发展的最强大的动力,本质上是市场竞争的驱动力;另一是来自社会伦理进步的最美好的动力,实质上是先进价值观的拉动力。

3 应用与启示

3.1 实践含义

文旅融合四象限模型是针对复杂现实的一种抽象性理论建构,其以“人类完美”为核心诉求,如果忽视或藐视这个不可飘移的灵魂,该理论模型的实践价值就会式微。“人类完美”的确堪当全球社会发展的终极目标,但在现实中,它指示的是一种向前、向上的动态趋势,好在人类历史充分证明了此种趋势的普遍与永恒。中国经济已经跨越人均GDP一万美元大关,开始全面步入后工业时代和智能互联时代,中央政府对内确立了“不断满足人民对美好生活的向往”的奋斗纲领,对外主动承担建设“人类命运共同体”的世界责任,此时提出“人类完美”的理想目标,无疑是符合实践逻辑的,并且有助于推动我国从世界旅游大国走向世界旅游强国。

当然,中国幅员辽阔,内部差异巨大,从经济社会文化的系统性出发,文旅融合的实践必然呈现多样性,不仅会有4个象限并存的类,即便在同一象限之内,也会有不同的矛盾表现。因此,模型应用不能僵硬化,政策不能一刀切。比如,国有旅游景区门票降价政策——笔者把它视为文化共同体与地域经济体的典型重合,就当因地、因时、因景制宜。此前,保继刚[12]、张凌云[13]、谢彦君[14]对这个具体问题作了专门讨论,可资参考。

四象限模型不只为文旅部门合二为一的机构改革提供了内在逻辑,还有两个更加重要的意义指向:其一,文旅融合应当是广义上的“文化”同广域上的“旅游”的深度融合,既不能把文化窄化为“文艺”(已经呈现于现实之中,与此相应的是把文旅融合翻译为“the integration of literature and tourism”),更不能把旅游窄化为文化旅游,从而把自然旅游、生态旅游、乡村旅游等置之度外(这意味着相关制度在基础层面上的建构当具普适性)。其二,在机构改革上下贯穿完成之后,亟须对文旅融合实践做出顶层设计,以免出现感性化和碎片化现象。这个顶层设计当顶天立地——构筑现代旅游文明是天,是旅游服务强国使命的总纲;推动旅游产业不断转型升级是地,为此要遵循市场经济规律,持续实施优质旅游策略。

文旅融合顶层设计的落实,需要四大立柱支撑。一是制度创新,一方面由上而下打破文化、旅游二元分割的旧规制,为融合发展提供政策空间;另一方面鼓励地方先行先试,激发民间创新活力,拓宽由下而上的制度变革途径。二是修订《旅游法》(属于广义上的制度范畴,但具有更为直接的现实意义),依照文旅融合的新形势、新任务,提高立法站位,明晰内在法理,扩展主体范围,调整主体关系,刪除滞后表述,增强可操作性。三是加强标准化建设,既要按照文旅融合的机理改进原有的旅游标准体系,又要针对融合发展的新业态及时开发新的标准体系,从而有力支持优质旅游发展。四是推进旅游教育转型升级,实现从经济帝国主义导向向人本主义的跃迁,为此要重塑专业教育理念,调整人才培养-使用关系,突出复合型人才规格,优化课程体系和教学方法等。当然,上述四大立柱的建设既关乎长期,也是长期的任务,不可能一蹴而就。

在微观层面,企业对文旅融合的响应会表现出三大特征:一是随着旅游者不断“文”化,一些新的文化实体资源将逐步进入旅游开发、经营的范畴,文化企业与旅游企业、文化产业与旅游产业的边界日渐模糊;二是旅游产品与服务持续走向个性化与多样化,驱动旅游企业组织软性化,推动旅游产业组织高度化;三是社会营销观念(societal marketing concept)日渐流行,企业社会责任管理与收益管理相向而行,从而为旅游产业向旅游事业的宏观升华奠定日益坚实的微观基础。

3.2 学术启示

文旅融合已成中国旅游发展的政策主流,从四象限论的生成机理和结构特征看,未来的旅游学术研究应当突出加强以下领域:

(1)聚力以旅游体验为内核的旅游基础理论研究,为文旅融合提供坚实的认知平台。

(2)把公平正义内嵌为旅游研究的基本假设之一,强化旅游伦理研究,推动“善行旅游”的发展。

(3)吸收文化经济学和文化产业理论,拓展、深化乃至重塑旅游产业经济研究体系。

(4)鉴于制度在文旅融合中的支配性作用,应当高度重视旅游制度研究,尤其需要以本土化、信息化为契机,开创旅游制度研究的中国学派。

(5)以现代文明理论为导引,持续开拓旅游文明研究。

最后引用Williams的一句话作为本文的结尾:“我们这个时代的共同文化,将不是往昔梦想中那种简单的大一统式社会,而是一种非常复杂的组织形态,这种组织将需要持续不断地加以调整和重新规划。”[9]

致谢:在本文写作过程中,张凌云教授、谢彦君教授和匿名审稿人贡献了宝贵意见。

参考文献(References)

[1] 于光远. 旅游与文化[J]. 瞭望周刊, 1986(14): 37-38. [YU Guang-yuan. Tourism and culture[J]. Lookout Weekly, 1986(14): 37-38.]

[2] 冯乃康. 首届中国旅游文化学术研讨会纪要[J]. 旅游学刊, 1991, 6(1): 57-58. [FENG Naikang. Summary of the first academic symposium on Chinese tourism culture[J]. Tourism Tribune, 1991, 6(1): 57-58.]

[3] 中国旅游文化学会. 旅游文化研究[M]. 北京: 中国旅游出版社, 1995: 180. [China Tourism Culture Association. Researches on Tourism Culture[M]. Beijing: China Travel & Tourism Press, 1995: 180.]

[4] 马波. 现代旅游文化学[M]. 青岛: 青岛出版社, 1998: 37. [MA Bo. Current Tourism Culture[M]. Qingdao: Qingdao Press, 1998: 37.]

[5] 谢春山. 旅游文化学[M]. 北京: 高等教育出版社, 2017: 41. [XIE Chunshan. Tourism Culture[M]. Beijing: Higher Education Press, 2017: 41.]

[6] WILLIAMS R. Keywords: A Vocabulary of Culture and Society[M]. New York: Oxford University Press, 1983: 87.

[7] 马修·阿诺德. 文化与无政府状态[M]. 韩敏中, 译. 北京: 三联书店, 2008: 188. [ARNOLD M. Culture and Anarchy[M]. HAN Minzhong, trans. Beijing: Sanlian Press, 2008: 188.]

[8] 克利福德·格爾茨. 文化的解释[M]. 韩莉, 译. 南京: 译林出版社, 2014: 5;13. [GEERTZ C. The Interpretation of Culture[M]. HAN Li, trans. Nanjing: Yilin Press Ltd, 2014: 5;13.]

[9] 雷蒙·威廉斯. 文化与社会: 1780-1950[M]. 高晓玲, 译. 北京: 商务印书馆, 2018: 382; 388-393; 466; 468. [WILLIAMS R. Culture and Society 1780-1950[M]. GAO Xiaoling, trans. Beijing: The Commercial Press, 2018: 382; 388-393; 466. ;468.]

[10] MILL R C, MORRISON A M. The Tourism System[M]. Dubuque: Kendall/Hunt Publishing Company, 2002: 2.

[11] WTO. Manila Declaration on World Tourism[R]. Marila: WTO, 1980.

[12] 保继刚. 为什么西部景区门票价格居高不降?——门票地域性差异问题[J]. 旅游学刊, 2019, 34(7): 12-16. [ BAO Jigang. Why do we fail to lower the high ticket prices of scenic spots in Western China? Investigating the regional difference in ticket prices of scenic spots[J]. Tourism Tribune, 2019, 34(7): 12-16.]

[13] 张凌云. 景区门票价格与门票经济问题的反思[J]. 旅游学刊, 2019, 34(7): 17-24. [ZHANG Lingyun. Reflection on ticket prices and ticket economy in scenic spots[J]. Tourism Tribune, 2019, 34(7): 17-24.]

[14] 谢彦君. 重点国有景区门票普遍降价的理论依据和实践价值辨析[J]. 旅游学刊, 2019, 34(7): 25-30. [XIE Yanjun. A critical analysis on the theoretical foundation and practical value of dropping the ticket prices for all of the major state-owned scenic spots [J]. Tourism Tribune, 2019, 34(7): 25-30.]