认知冲突策略在高中历史教学中的应用

2020-06-30曹勇

关键词认知冲突,部编教材,宋代

中图分类号G63 文献标识码B 文章编号0457-6241(2020)11-0066-05

2019年秋,部编版高中历史教材《中外历史纲要》(下称“部编版教材”)投入使用。与过去的教材相比,部编版教材在编写理念、体系和内容等方面均发生了较大的变化,而高中生已经有了一定的历史知识储备,在使用部编版教材进行学习的过程中,易出现与已有的认知和经验之间产生“距离”的现象,从而导致其面临各种各样的困难和问题情境,形成认知上的种种冲突。教师如果能抓住这些认知冲突,甚至是有意识地营造一些认知冲突,主动地、创造性地组织开展课堂教学活动,激发学生的学习兴趣,将会非常有益于培育学生的核心素养和发展学生的史学能力。

一、什么是认知冲突

所谓认知冲突,是指当个体意识到个人认知结构与环境,或者是个人认知结构内部不同成分之间的不一致所形成的状态。①在课堂教学中,就是表现为学生已经储备的知识和将要学习的新知识之间存在不一致,甚至是矛盾冲突的现象,然后教师利用这一现象,营造合理的认知冲突,增强学生学习的积极性,激发学生探索未知的欲望,完成教授新知的任务。

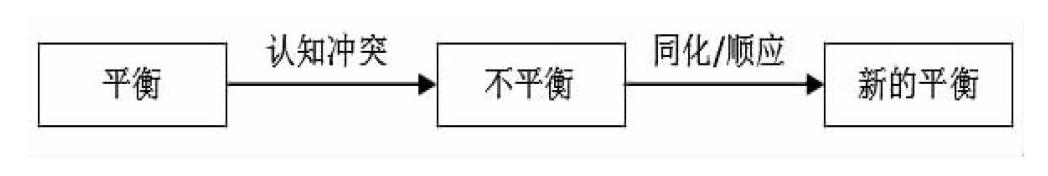

在教学中运用认知冲突策略,最早可以追溯到苏格拉底的“助产术”教学法:他经常在师生共同讨论中,让对方先阐述自己的观点,而不对其进行评判,然后从中引出一个明显的矛盾,从而使学生对自己的观点产生冲突。苏格拉底的这种教学方法,目的就在于让学生发现自己知识结构中的不完善甚至是违背真理之处,从而促使其重新建构自己的知识结构。20世纪,瑞士著名心理学家让·皮亚杰(Jeam Piaget,1896—1980)提出了认知发展理论。他认为,个体认知得以发展的主要机制是平衡,当个体认知与外界环境不平衡时,就要通过同化(Assimilation)和顺应(Accommodation)②这两种自我调节的方式来达到平衡,即当所要学习的新知识与已有的知识储备能够相互印证、相互融合时,学习就可以以同化的方式进行;当所要学习的新知识与原有知识难以印证甚至是相互冲突时,学习就必须采用顺应的形式进行。因此,认知的不平衡可以帮助学生建构和完善自己的知识体系,激发学生主动思考,促进有效学习的发生。如下图:

下面,笔者以部编版教材《中外历史纲要》(上)第9课“两宋的政治和军事”为例,谈一谈认知冲突策略在高中历史课堂教学中的应用,以求教方家。

二、认知冲突策略在教学过程中的应用

(一)创设认知冲突,形成悬念,引入新课

苏霍姆林斯基曾说:“如果老师不想办法使学生产生情绪高昂的智力振奋的内心状态,就急于传授知识,那么这种知识只能使人产生冷漠的态度,而给不动感情的脑力劳动带来疲劳。”一节课的开始就像一台戏的序幕、一首乐章的序曲,创设得好,就可以起到先声夺人的奇效。“冲突式引入”可以通过制造悬念,将要学习的新知识、新内容与学生已有的知识结构形成矛盾冲突,让学生形成浓厚的学习兴趣,致力于新知识的探究。

冲突1:纵览中国古代史,大凡经历过动荡之后建立的朝代一般都会军力强盛,如秦朝,号称“虎狼之师”,步兵百万,战车千乘,骑万匹;如隋朝,推行府兵制,建立以府兵为主体的统一军队,战斗力强盛。而宋朝却实行“崇文抑武”方针,军队战斗力孱弱,这是为什么?笔者展示如下材料,营造认知冲突:

材料1:秦已并天下,乃使蒙恬将三十万众北逐戎狄,收河南。筑长城,因地形,用制险塞,起临洮,至辽东,延袤万馀里。……是时蒙恬威振匈奴。

——(汉)司马迁:《史记·蒙恬列传》

材料2:(大业)八年春正月辛巳,大军集于涿郡。壬午,下诏曰:“今宜授律启行,分麾届路,掩勃澥而雷震,历夫馀以电扫。……凡此众军,先奉庙略,络绎引途,总集平壤。”总一百一十三万三千八百,号二百万,其馈运者倍之。癸未,第一军发,终十四日,引师乃尽,旌旗亘千里。

——(唐)魏征:《隋书·帝纪第四·炀帝下》

材料3:上(太宗)览兵法《阴符经》,叹曰:“此诡诈奇巧,不足以训善,奸雄之志也。”至论《道德经》,则曰:“朕每读至兵者,不祥之器,圣人不得已而用之。未尝不三复以为规戒。”

——(宋)李攸:《宋朝事实·卷三》

设计意图:一个朝代的建立,政权的巩固,必然需要强大的军事力量,材料1、材料2都是这一现象的有力证明。但是,通过比对秦、隋两朝,宋朝的做法却不太一样,学生无法利用已有的历史认知来解释这一现象,这就引起了学生的认知冲突:宋朝为什么要“抑武”,要视兵法为“奸雄之志”、兵者为“不祥之器”呢?

唐朝中后期以来,尤其是五代十国时期,军阀割据、政局动荡不安,军人地位显得格外重要,上至皇帝,下到普通官吏的任职与升迁,都与军人的拥戴和军功的积累息息相关。宋太祖赵匡胤能够在陈桥兵变中黄袍加身,其中一个重要原因就是他手握禁军。因此,鉴于前朝的教训和自身的经验,宋朝开国伊始,统治者就致力于加强中央集权,努力改变唐末以来武将动辄威胁皇权的局面。①本课以此作为开篇,从统治者“加强对地方的控制”“对中央和地方的机构改革”“大力提倡文治”等几个方面入手,讲述宋初为加强中央集权所采取的措施。

(二)營造认知冲突,激发兴趣,讲授新知

美国心理学家、教育学家杰罗姆·布鲁纳(Jerome Seymour Bruner)对人的认知过程进行过大量研究,他认为,学习应该是一个积极主动的过程,学习者必须主动地让新知识与已有的经验和认知结构发生联系,在好奇心的驱使和成功的愉悦中学习新知。②

历史学科各种史料浩如烟海,按照史料的表现形式,可以分为文献史料、实物史料和口述史料;按照史料的价值,可以分为第一手史料(直接史料、原始史料)和第二手史料(间接史料)等。在学习历史的过程中,学生常常被各种史料、观点、论述等引入“歧途”而不自知,因此教师要善于利用现有的教学资源,通过呈现不同史料来营造认知冲突,激发学生学习新知的兴趣。在本课的教学中,笔者进行了如下设计:

冲突2:通过初中历史的学习,我们知道宋朝的经济、科技和文化都很发达,但是在边疆的军事斗争中却屡战屡败,最终只能以“岁币”求和平,是什么原因导致这种经济、科技与军事的不平衡现象呢?继续呈现材料,营造冲突:

材料4:两宋时期,人口增加,垦田面积扩大,耕作技术提高,农业获得前所未有的发展。……宋朝的海外贸易也超过前代,成为当时世界上从事海外贸易的重要国家。广州、泉州是闻名世界的大商港。中国商船的踪迹,近至朝鲜、日本,远达阿拉伯半岛和非洲东岸。……北宋前期,四川地区出现“交子”,这是世界上最早的纸币。

——部编版义务教育教科书《中国历史》

(七·下)第九课“宋代经济的发展”

材料5:岐沟一蹶,终宋不振,吾未知其教之与否,藉其教之,亦士戏于伍,将戏于幕,主戏于国,相率以嬉而已。呜呼!斯其所以为弱宋也欤!

——(清)王夫之:《宋论》卷二《太宗》

设计意图:材料4是部编版初中历史教科书中的内容,这段材料成功地帮助学生回忆起初中时获得的知识,即宋朝是一个经济、科技、文化、社会生活等高度发达的朝代。正如邓广铭先生所言,宋朝是“我国封建社会发展的最高阶段,两宋期内的物质文明和精神文明所达到的高度,在中国整个封建社会历史时期之内,可以说是空前绝后的”。①这些功绩的取得,与宋初统治者所采取的一系列强化中央集权、维护政权稳定的措施紧密相关。如为了分散和削弱相权,设枢密院掌军政、三司掌财政,增设参知政事为副相;为了加强对地方的控制,派文官出任地方各州的长官,将节度使变为虚衔;为了收拢财权,设诸路转运司统管地方财政;为了选拔人才,大幅增加科举入仕的人数,同时严格考试程序,创设“糊名”和“誊录”制度,等等。材料5则与材料4形成了巨大的落差,营造出了一个认知冲突,即社会经济文化如此发达的宋朝,为什么“岐沟一蹶,终宋不振”,王夫之甚至直接称之为“弱宋”?这种政治军事与经济科技不相匹配的矛盾,激发学生思考,把课堂引向深入。

带着疑问,师生首先共同研读课本第51页的“辽、北宋、西夏形势图(1111年)”,从中可以发现,宋朝实际上从未实现过真正意义上的大一统,长期与辽、西夏、吐蕃、大理等政权并存对峙,边疆压力一直较大;其次,解读课文内容发现,为了抑制武将势力,宋朝实行兵将分离政策,导致军队管理混乱,训练废弛,素质低下,军队战斗力羸弱。韩琦就曾经说,宋军“屯二十万重兵,只守界壕,不敢于敌。中夏之弱,自古未有”。②

与“弱”同时并存的,还有宋朝的“贫”。“此两者又互为因果:辽、夏的压迫愈甚,则宋室为要养兵,筹饷,派役以抗敌,自然日趋贫困。宋室既日趋贫困,则愈感觉辽、夏压迫之甚”。③加之在“抑武”的同时,统治者还大力提倡文治,大开科举之门,极力抬高文官和士人的地位。当时科考制度名目繁多,既有前朝制度的沿革,也有自己的创新。这里仅举一例说明:宋太祖时开创了一种对久考不中考生的照顾政策,即进士科“特奏名”制度,他下诏要求“礼部贡院阅贡士及诸科,十五举以上终场者,具姓名以闻”,赐以进士出身。此例一开,太祖以降,均循此制,且不断将标准降低,宋真宗咸平三年时甚至规定:“试进士五举、诸科八举或年逾五十者,赐同出身。”④使得宋朝官僚队伍极度膨胀,不仅推诿扯皮现象严重,行政效率低下,而且给朝廷的财政造成巨大压力。因此,庆历新政、王安石变法也就成为一种挽救统治的必然选择。

冲突3:1127年,北宋灭亡,徽、钦二帝被金朝俘虏,史称“靖康之变”。宋高宗定都临安,史称南宋,从此偏安东南一隅,直至灭亡。面对国亡家破的严峻形势,南宋统治者为什么不致力于光复河山、迎回亲人,反而要逮捕杀害英勇抗敌、战果辉煌的岳飞呢?笔者进一步展示材料,营造冲突:

材料6:双銮北狩淹归毂,寂寞梁园春草绿。犹传故老守孤城,官军不到黄河曲。迟云楼橹已灰炉,更倚窗扉防箭镞。招兵太半出群盗,绣衤屈蒙衣屡翻覆。前宗后社力诛锄,白刃如霜挂人肉。州桥灯火夜无光,夹道狐狸昼相逐。

——(宋)刘子翚:《望京谣》

材料7:拂拭残碑,敕飞字依稀堪读。慨当初依飞何重,后来何酷!果是功成身合死,可怜事去言难赎。最无辜堪恨更怜,风波狱!岂不念,疆圻蹙;岂不念,徽钦辱,念徽钦既返,此身何属。千载休谈南渡错,当时自怕中原复。笑区区、一桧亦何能,逢其欲。

——(明)文征明:《满江红·拂拭残碑》

设计意图:材料6节选自宋代著名理学家刘子翚叙事诗《望京谣》。这首诗是他在汴京沦陷之后有感而作,呈现了靖康之变落幕后的惨状,特别是像“白刃如霜挂人肉”这样极具冲击力、画面感极强的文字,将汴京城破后遭金人屠杀破坏的场面刻画了出来。刘克庄评此诗道:“叙当时事,忠愤悲壮。”①面对国仇家恨,忠君爱国志士拉开了收复失地、迎回徽钦二帝的抗金历程,其典型代表就是抗金名将岳飞,但是理应对此大力支持的南宋统治者,却以“莫须有”的罪名将岳飞逮捕杀害,这种有违认知常识的做法,激起了学生探究的热情。材料7是明代著名学士文征明为杭州岳飞庙所题写的《满江红·拂拭残碑》,上闕夹叙夹议,引发学生对岳飞蒙冤受屈产生愤慨;下阙剖析岳飞被杀的原因,将矛头直接指向当时南宋最高统治者宋高宗,揭示了其置国仇家恨于不顾,唯恐权柄旁落,意图偏安一隅的卑鄙自私心理。两则材料的选用,帮助学生在认知冲突中学习了“南宋的偏安”这一内容。

(三)设置认知冲突,活跃思维,结束新授

在高中历史教学中应用认知冲突策略,一个重要的目的就是活跃学生的思维,培养学生不轻信、不盲从,善于思考、热于求知的思维品质。正如柯林伍德所言:“历史思维总是反思,因为反思就是在思维着思维的行动,而且我们已经看到一切历史思维都是属于这一类的。”②在本课的最后,笔者选择后人对宋朝的不同评价,营造认知冲突,引导学生反思本课所学内容,活跃和拓展自己的思维。

冲突4:1276年,元军占领南宋都城临安,1279年,元军在广东崖山击败南宋残余势力,宋朝灭亡。自古至今,后人对宋朝的评价一直争议较大,在“褒”“抑”两个极端之间徘徊,这又是为什么呢?笔者进一步呈现材料,设置认知冲突:

材料8:宋朝内政最腐朽,外患最强烈,成为历史上怯弱可耻的一个朝代。

——范文澜:《中国通史简编》

材料9:华夏民族之文化,历数千载之进,造极于赵宋之世。后渐衰微,终必复振。

——陈寅恪:《邓广铭宋史职官志考证序》

设计意图:本课的新授内容即将结束,回望历史,对中国古代历朝历代的评价,很少有像宋朝这样争议不断、趋于两个极端的。笔者选择材料8和9两段史料,就是意在展示大家耳熟能详的两位史学大家对宋朝截然不同的态度,以作为对本节课的概括和总结。其实,无论是范文澜先生的“腐朽、怯弱”,还是陈寅恪先生的“造极之世”,这两种看法均各有其事实依据,只是着点不同,看待历史的角度有別。前者更多地是从政治军事和对外关系着,强调的是财政紧张,军力孱弱,保守拖沓,因循苟且,主要是侧重于当时的横向比较;后者更多地是从经济文化着,强调的是两宋经济繁荣,思想进步,科技发达,社会稳定,主要是侧重于历史长河中的纵向比较。③两种截然不同观点的冲突,使学生的思维立刻进入活跃状态,让学生在回顾、反思所学内容时,自然而然地拓展了思维的深度和广度,提升了看待历史的境界。

三、认知冲突策略应用感悟

部编教材的试教活动方兴未艾,大家最为普遍的感受是“内容多,课时少,上不完”。以“两宋的政治和军事”为例,这一内容在部编版教材中作为完整的一课呈现,正文约1400字,辅助图片、表格7幅,文字阅读材料约500字。同样的内容,在人教版普通高中实验教科书《历史》(必修1)中,则安排在第3课“从汉至元政治制度的变”中,以两段共计约240字的文字呈现,另配辅助图片一幅“北宋文官出行图”,辅助阅读材料“历史纵横”“学思之窗”两段,共约280字。在人民版普通高中实验教科书《历史》(必修1)中则更少,只是在第3课“君主专制政体的进与强化”中以一段约150字的文字概述,无任何辅助图片、阅读材料。如此巨大的内容差异,使得历史教师在组织教学活动时面临极大的挑战,“时间不够用”也就成为普遍的困扰。笔者认为,为解决这一问题,应用认知冲突进行教学,是一个行之有效的策略。与初中历史主要是知识的了解和记忆再现不同,高中历史更侧重于思维的训练和素养的培育。因此,高中历史学科的教学过程,是学生对历史知识认知再发展的过程。既然是认知发展,就不可避免会遭遇认知冲突,基于此,在历史教学中巧妙合理地营造认知冲突,就可以在有限的时间内,科学、精准、高效和愉悦地完成更多的教学任务。

首先,认知冲突策略可以激发学生的学习兴趣,引发求知欲望。认知冲突可以有效地激发学生产生认知的内驱力,激起学生学习历史的兴趣和主动性,从主观上打消对部编版教材“内容多、时间少”的畏惧感。学生在教师营造的情境里,不经意之间就会遇到一个与以往认知不一样的场景,使得学生兴趣盎然地紧跟老师的步伐,徜徉在知识的海洋里,在解决一个又一个认知冲突的过程中掌握新知。

其次,认知冲突策略可以培养学生的探索精神,提升学习技能。由于内容和时间的限制,教师在讲授部编版教材时必须摒弃传统模式下事无巨细、面面俱到、一讲到底的教学方式,调整教学策略,迎合课程改革要求。巧妙合理地应用认知冲突策略,一方面可以给学生指出探索的方向和学习的重点,避免无序和盲目,让学生在主动探索和学习中积极反思;另一方面,可以让学生增强团队意识和协作意识,为解决认知冲突进行充分的合作和探究,在师生、生生的交流互动中解决问题,进而改变学生的学习方式,提升其学习技能。

再次,认知冲突策略可以促进学生的思维发展,提升学科素养。历史学科的专业特质,要求学生必须学会思考。部编版教材内容非常丰富,但是纲要式的行文却很简练,对学生的思维能力要求较高。认知冲突策略的应用,可以激活和唤醒学生的思维,促使学生在学习中思考,在思考中前行;可以帮助学生建构和完善历史知识结构,厘清知识之间的逻辑关系,训练和提升学生的历史学习能力。

总之,为了使学生通过历史课程的学习,能够进一步拓宽历史视野,发展历史思维,提高历史学科核心素养,①在部编版教材的教学过程中,教师可以尝试运用各种有益的教学理论,探索各种有效的教学方法,打造一个充满活力、有思想、有助于师生共同成长的历史课堂。

【作者简介】曹勇,中学高级教师,江苏省仪征市教学研究室历史教研员。

【实习编辑:金达】