历史学科大概念的确立及其教育价值

2020-06-30方美玲

关键词历史学科大概念,确立路径,唯物史观,教育价值

中图分类号G63 文献标识码B 文章编号0457-6241(2020)11-0003-09

为了全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,《普通高中课程方案(2017年版)》(以下简称《课程方案(2017)》)①明确了进一步提升学生综合素质,着力发展学生核心素养,使学生成为具有理想信念和社会责任感、科学文化素养和终身学习能力、自主发展能力和沟通合作能力的时代新人的培养目标,各学科课程标准凝练了学科核心素养、更新了教学内容、研制了学业质量标准。以学科核心素养为导向的学科课程标准强调以学科大概念为核心,使课程内容结构化;以主题为引领,使课程内容情境化。那么,什么是学科大概念?为什么要强调以学科大概念为核心,使课程内容结构化?特别是对于一门具体学科而言,如何确立学科大概念?怎样的学科大概念主题才有利于培育和发展学科核心素养?随着《课程方案(2017)》的实施、新课标和新教材的逐步推广使用,这些问题将成为高中各科教师和教育理论研究者亟须解决的重要课题。

一、什么是学科大概念

大概念(Big Ideas)也被称为大观念、核心观念、核心概念等,是当前教育教学研究的热词。人们从地位、功能、性质、范围、表达方式等各种角度对大概念进行了全面研究。例如,有人在追溯布鲁纳(J. S. Bruner)所倡导的学科结构运动及围绕某些核心概念螺旋设计课程,菲尼克斯(P. Phenix)的“代表性概念”,埃里克森(H. L. Erickson)、威金斯和麦格泰(G. Wiggins & J.McTighe)的不同“大观念”,哈伦(W. Harlen)等编著的《科学教育的原则与大概念》基础上,对“大观念”进行了界定,认为大观念是居于学科的中心位置,集中体现学科课程特质的思想或看法(地位),有助于设计连续聚焦一致的课程、发生学习迁移(功能),具有概括性、永恒性、普遍性、抽象性(性质)的适用较大范围的概念,有多种表现形式。②有人将大概念分为“跨学科大概念”和“学科大概念”,将学科大概念界定为“能反映学科的本质,居于学科的中心地位,具有较为广泛的适用性和解释力的原理、思想和方法”,并概括出(1)能反映学科的主要观点和思维方式,是学科结构的骨架和主干部分;(2)能统摄或包含大量的学科知识,具有普遍性和广泛的解释力;(3)能提供对于理解知识、研究和解决问题的思想方法或关键工具,可运用于新的情境,具有持久的可迁移应用价值等三个主要特征。③从相关文献中不难发现,最经典的仍是温·哈伦在《以大概念理念进行科学教育》④中對学科大概念特征的描述:

第一,放在交叉学科的水平,低于跨学科的顶层概念;

第二,很少的几个(学科)顶层概念,甚至于用一个概念解释所有的事物;

第三,高度抽象,并和实际的经验相去甚远,在解释一些经验时,它们不如那些与实际事件和现象联系更为明显的概念(学科核心概念)有用;

第四,不是通常所说的交叉学科的概念,它不仅是跨越了不同课程学科的边界,而是完全模糊了学科的边界,称其为跨学科的概念更为适当,这类概念,包括系统、对称、因果关系、结构与功能以及模式等(理科跨学科主题);

第五,采用适当水平的大概念,符合科学教育的目的,并同时能保持关注到不同方面的目标和如何最好地去实现这些目标;

第六,可以将这里的大概念,进一步再分成一定数量的较小概念,但是这样做,可能会失去较小概念之间的联系,而不能将它们聚合成一个相关的大概念。

进一步分析可见,学科大概念应当具有如下特征:

从地位看,居于跨学科大概念和学科核心概念之间,位于学科顶层,是学科观念;

从数量看,数量很少且高度抽象,可以用一个概念解释所有的事物;

从功能看,采用适当水平的大概念,可以更好地实现学科教育目标。

需要特别指出的是,日常教学面对的是“小概念”。只有在数量众多、统摄性较低的学科小概念之间建立起实质性联系,才能使相关的小概念聚合成一个大概念,否则就将使知识碎片化。

上述学科大概念特征,有助于我们进一步探明同样位于学科顶层的学科大概念与学科基本概念之间的关系,以及学科大概念为何能在学科内外(跨学科)自由切换的原因及表现。在上述理论的指导下,笔者在北京教育学院中学历史卓越教师工作室和有关课题研究中,对历史学科大概念及其统领的单元教学进行了较长时间的研究,并付诸课堂教学实践检验,本文是实践基础上的理性概括。

二、历史学科大概念的确立

历史学科大概念位于历史学科顶层,与历史学科基本概念相连。因为历史学科基本概念由历史学科的研究对象、研究内容与研究目的及其相互关系决定,所以历史学科大概念的确立,可从明晰历史学科基本概念,分析历史学科的研究对象、内容、目的及其关系入手。

我们知道,历史、历史学定义蕴含着历史学科基本概念,而历史学科性质涵盖了历史学科的研究对象、研究目的,因此聚焦学科定义中的基本概念、分析历史学科性质就成为确立学科大概念的必由之路。

(一)历史、历史学定义与历史学科基本概念的确定

历史学定义以历史定义为前提和基础。学界对历史、历史学的定义有不同观点,我们采用如下表述:历史是人类过去发生的事(历史),是对过去发生事的记载及认识(历史学)。该定义包括历史本义、历史学的“记载”和“认识”三个义项,分为历史和历史认识两部分。①其中,“人类过去发生的事”的总和形成了人类所创造的文化,由人类为了生存和发展而有意识地作用于自然和社会(包括个体、他人和各类社会组织)的一切活动过程及其结果构成;②人类对过去发生事情的记载和认识的全部形成了人类所创造的文明,由人类所创造的全部物质成果和精神成果构成。①因为人类对自己活动过程及结果的记载和认识是人类过去发生的事中的一部分,因此文明也是文化中的一部分。

以上对文化与文明之间关系的分析,是从历史与历史认识之间的关系入手的,这是我们确定历史学科基本概念的核心观点。一般地,由历史学定义包括历史和历史学两部分的现状出发,我们认为,历史学科基本概念的构成如下:历史认识的原点(时间与空间)、历史认识的对象(文化与文明)、历史认识的目的(延续与变迁)、历史认识的方法(实证与思辨)、历史认识的性质(客观与价值)。其中,前三对属于历史学科视角,即历史学科特有的观察、分析问题的视域和角度,它们明确了具体时空下的历史认识对象及目的;后两对属于历史学科基本方法。②

(二)历史学科性质与历史学科研究对象、研究内容和研究目的的确定

在《普通高中历史课程标准(2017年版)》(以下简称《高中历史课标(2017年版)》)中,对历史学科性质作了如下界定:

历史学是在一定历史观指导下叙述和阐释人类历史进程及其规律的学科。探寻历史真相,总结历史经验,认识历史规律,顺应历史发展趋势,是历史学的重要社会功能。历史学是人类文化的重要组成部分,在传承人类文明的共同遗产、提高公民文化素质等方面起着不可替代的重要作用。③

该学科性质明晰了历史学科的定义、社会功能、地位和作用,给出了历史学科的研究对象和研究目的。

1.历史学科的研究对象

根据《高中历史课标(2017年版)》的规定,人类历史进程、历史真相、人类文化的重要组成部分等均为历史学科的研究对象,分别从历史本义、历史记载和历史认识三个维度表述,其核心是人类历史进程。

人类历史进程不同于人类历史过程,后者属于文化范畴,前者侧重于文明范畴中的延续与变迁部分,相当于《高中历史课标(2017年版)》中的历史必修课程“中外历史纲要”模块中的“纲”,由中外社会各阶段的历史脉络、历史发展的基本规律构成。

人类历史进程是一个抽象的整体,不可能全过程呈现,需要通过对其中的重要内容进行研究,以把握基本规律。所以,人类历史进程的重要内容构成历史学科的研究内容。

2.历史学科的研究内容

分析《高中历史课标(2017年版)》可知,历史学科的研究内容是历史事件、历史人物、历史现象及其相互之间的关联。④它既是人类历史进程的重要内容,也是历史经验、人类文明的重要组成部分。

在具体确定历史学科研究内容时,也需从历史本义、历史记载、历史认识三个角度考虑。

首先,是否与人类生存与发展过程高度关联。重要历史事件、历史人物、历史现象一定能在人类历史过程中长时段延续与变迁,对人类社会发展产生持续的影响,其延续与变迁分别由各历史现象中的要素及其内容变构成。

其次,是否处于人类历史进程中的重要节点。作为历史学科研究内容的历史事件、历史人物、历史现象通常被着重记载,相当于《中外历史纲要》中的“要”,构成中外社会各阶段的重大历史问题、重要历史经验,蕴含着人类历史进程的各个重要因素。

再次,是否与某个时段的阶段特征紧密关联。重要历史事件、历史人物、历史现象的特征一定是其所处历史时期阶段特征的集中反映。

需要说明的是,历史事件、历史人物、历史现象是一个相互融合的整体,历史事件、历史人物是构成历史现象⑤的有机组成部分。将历史事件、历史人物、历史现象作为一个整体进行表述,有利于我们认识相对抽象的历史现象。进一步地,满足上述三个方面要求的那些历史事件、历史人物、历史现象,它们在人类历史进程中的地位更加重要,对人类社会发展的启示和借鉴功能更加强大,其研究价值也就更大。所以,揭示出这些历史事件、历史人物、历史现象的内在要素和相互关联,发现它们所反映的相应历史时期的阶段特征,揭示它们在人类历史发展过程中所形成的延续与变迁的轨迹,可以使我们深刻认识人类历史进程的本质特征,全面把握顺应人类社会发展趋势的历史规律。

因此,确立重要的历史事件、历史人物、历史现象,发现它们之间的相互关联及延续与变迁,不仅得到了历史学科的具体研究内容,也从学科角度奠定了理解历史学科研究目的的逻辑基础。

3.歷史学科的研究目的

《高中历史课标(2017年版)》从学科定义、学科社会功能、学科作用等三个角度界定了历史学科的研究目的,包括“在一定历史观指导下叙述和阐释人类历史进程及其规律”,“探寻历史真相,总结历史经验,认识历史规律,顺应历史发展趋势”,“传承人类文明的共同遗产、提高公民文化素质”等。显然,“在一定历史观指导下叙述和阐释人类历史进程及其规律”包含“叙述人类历史进程”和“阐释人类历史进程中的规律”两层递进的含义,后者既是前者的研究目的,也是“认识历史规律,顺应历史发展趋势”,“揭示人类历史发展的基本规律和大趋势”进而达成“理解历史—认识现实—奠基未来”的关键。这里的“历史规律”“历史发展趋势”也就是人类历史进程中重要历史现象的“延续与变迁”部分(“重复性和常规性”①),是历史学家对历史发展的规律性的描述和归纳,即对多次出现的具有相似性的历史现象和过程的描述,以及对导致这些现象和过程出现的内在因素和外部联系的归纳总结。②

历史学科的研究目的既全面反映了历史学科性质,又集中体现了学科研究对象、研究内容、研究目的与历史学科基本概念之间的关系:“人类历史进程”是“时间与空间”中“文化与文明”的具体体现;“人类文化的重要组成部分”和“人类文明的共同遗产”是“文化与文明”的具体体现;在一定历史观指导下叙述和阐释人类历史进程及其规律,探寻历史真相,总结历史经验,认识历史规律,顺应历史发展趋势,确定重要的历史事件、历史人物、历史现象,发现三者之间的关联,均是通过“实证与思辨”(“客观与价值”)发现“文化与文明”中的“延续与变迁”(过程与原因)的具体体现。

(三)历史学科研究目的与历史学科大概念的确立

历史学科的研究目的中蕴含着确立历史学科大概念的线索。

首先,历史学科研究目的中的“一定历史观”通常指唯物史观。“唯物史观是揭示人类社会历史客观基础及发展规律的科学的历史观和方法论”,③之所以是“科学的”,是因为其在探讨社会历史本质和一般规律的过程中运用了唯物主义和辩证法。④《高中历史课标(2017年版)》将唯物史观的基本观点(整体)⑤概括为“人类社会形态从低级到高级发展、生产力和生产关系之间的辩证关系、经济基础和上层建筑之间的相互作用、人民群众在社会发展中的重要作用”等,⑥从物质生产、社会基本矛盾、历史主体等维度揭示了人类历史进程规律的具体内容。

其次,在唯物史观的基本观点指导下叙述和阐释人类历史进程及其规律,是唯物史观与时空观念的结合。时空观念是历史学科(具体的社会科学)特有的思维方式,“是在特定的时间联系和空间联系中对事物进行观察、分析的意识和思维方式”,①通过具体的历史条件、历史事件、历史人物来反映具体的历史过程,研究各个国家、各个民族的历史发展,以达到总体研究社会历史、揭示贯穿在历史过程中的规律性的目的。②

再次,在唯物史观的基本观点指导下叙述和阐释人类历史进程及其规律的过程,是研究(学习)者运用唯物史观的基本原理去理解和解释在特定的时空中的重要历史事件、历史人物、历史现象及其关联,进而理解人类所经历的历史进程及其原因、聚焦造就进程主体的过程,这也是明确历史学科研究对象后,运用实证和思辨的学科方法,对学科研究内容进行研究,达成学科研究目的,并使历史认识趋于历史真实的过程。

可见,唯物史观的基本观点既综合了历史学科的研究对象、内容与目的三者的关系,也体现了历史学科五对基本概念的内在联系。由于唯物史观是马克思主义哲学的重要组成部分,以哲学方法论的形态、用跨学科的方式贯穿于整个历史学科,并以历史规律具体内容的样貌呈现,具备“数量很少且高度抽象,可用一个概念解释所有的事物”的特征。因此可以确定,唯物史观的基本观点就是位于历史学科顶层的历史学科大概念。

进一步地,因为学科大概念需要通过学科核心概念建立与日常“小概念”的实质性联系,所以当我们以唯物史观的基本观点为指导去研究具体的历史史实或基本史实③时,需要以历史学科核心概念为中间桥梁。笔者在《初中历史学科育人的理论及其实践策略》一文中,对历史学科核心概念进行了较为系统的研究,提出历史学科核心概念包括历史事件、历史人物、历史现象、人类历史进程、文明成果、阶段特征发展趋势等,它们是对统摄性较低的同类历史史实或基本史实的提炼和概括,隶属于“文化和文明”,具有“延续与变迁”特征,与历史学科基本概念一样,处于历史学科的核心,并能超越课堂之外,在学生发展中具有持久价值和迁移价值。历史学科核心概念分别拥有各自的共同本质属性(要素),又因学科基本概念互为关联。六个历史学科核心概念内在关系紧密,构成历史学科整体知识结构。④

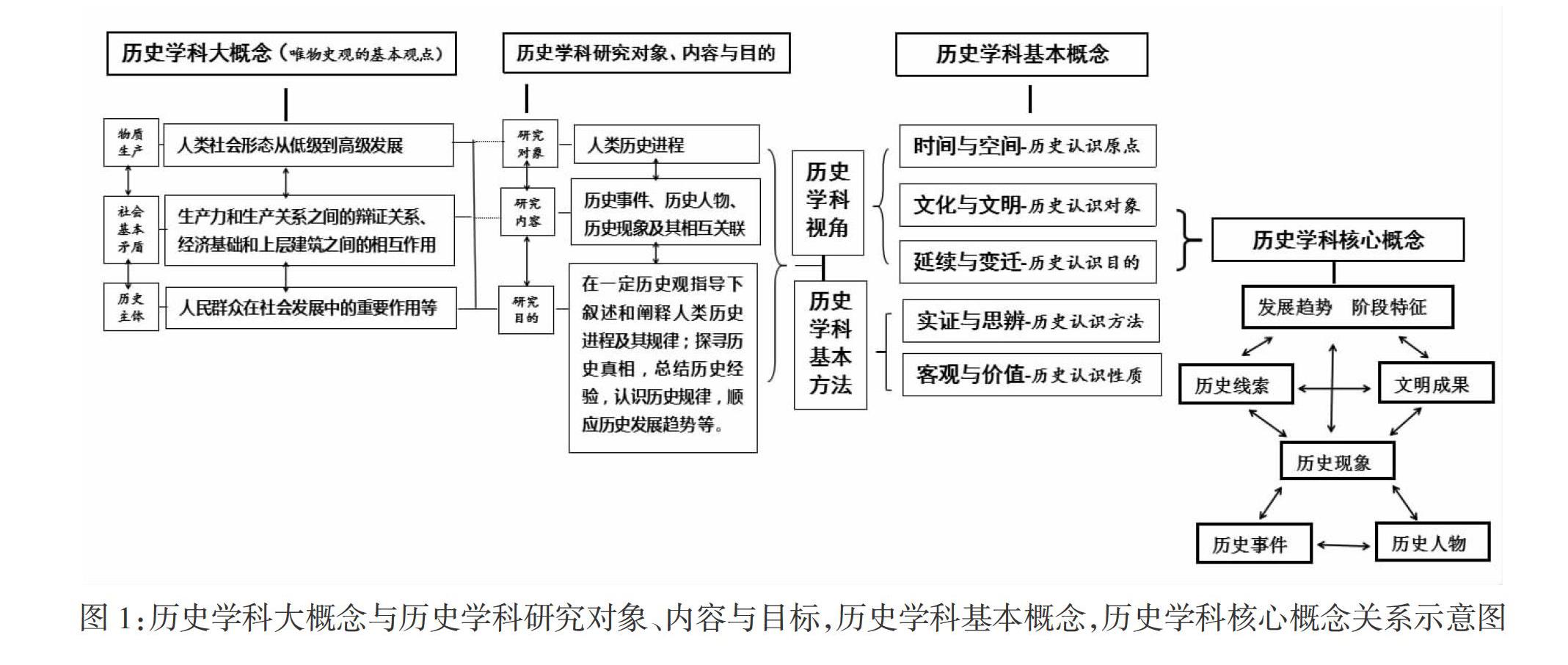

历史学科大概念与历史学科研究对象、内容与目的,历史学科基本概念,历史学科核心概念的关系如图1所示。

(四)历史学科大概念统摄历史学科各层级概念

唯物史观的基本观点既是历史学科视角和方法关系的聚合器,又是历史学科完整研究过程,即确定研究對象、明确研究内容、达成研究目的的聚合器,通过唯物史观的基本观点外显。所以唯物史观的基本观点也被称为历史学科观念。

唯物史观的基本观点统摄历史学科基本概念、核心概念和史实概念、基本史实,成为联结历史学科内外层级知识结构的轴心,其关系如图2所示。其中的社会科十大跨学科主题①成为将“哲学思考”作为方法论认识学科大概念、历史学科视角、核心概念和方法的中介,构成唯物史观基本观点的若干要素维度。

唯物史观基本观点的上述功能,使得其能够成为历史课程内容结构的灵魂。

三、历史学科大概念的教育价值

历史学科性质决定了中学历史课程性质、历史课程的教育功能,同时也是制定中学历史课程目标的依据。②

发挥学科的育人功能,实现学科的育人价值,必须以精选的学科内容为载体,而精选的标准要以唯物史观基本观点来统摄以学科知识层级结构为内核的历史课程内容结构。

(一)唯物史观基本观点统摄历史课程内容结构

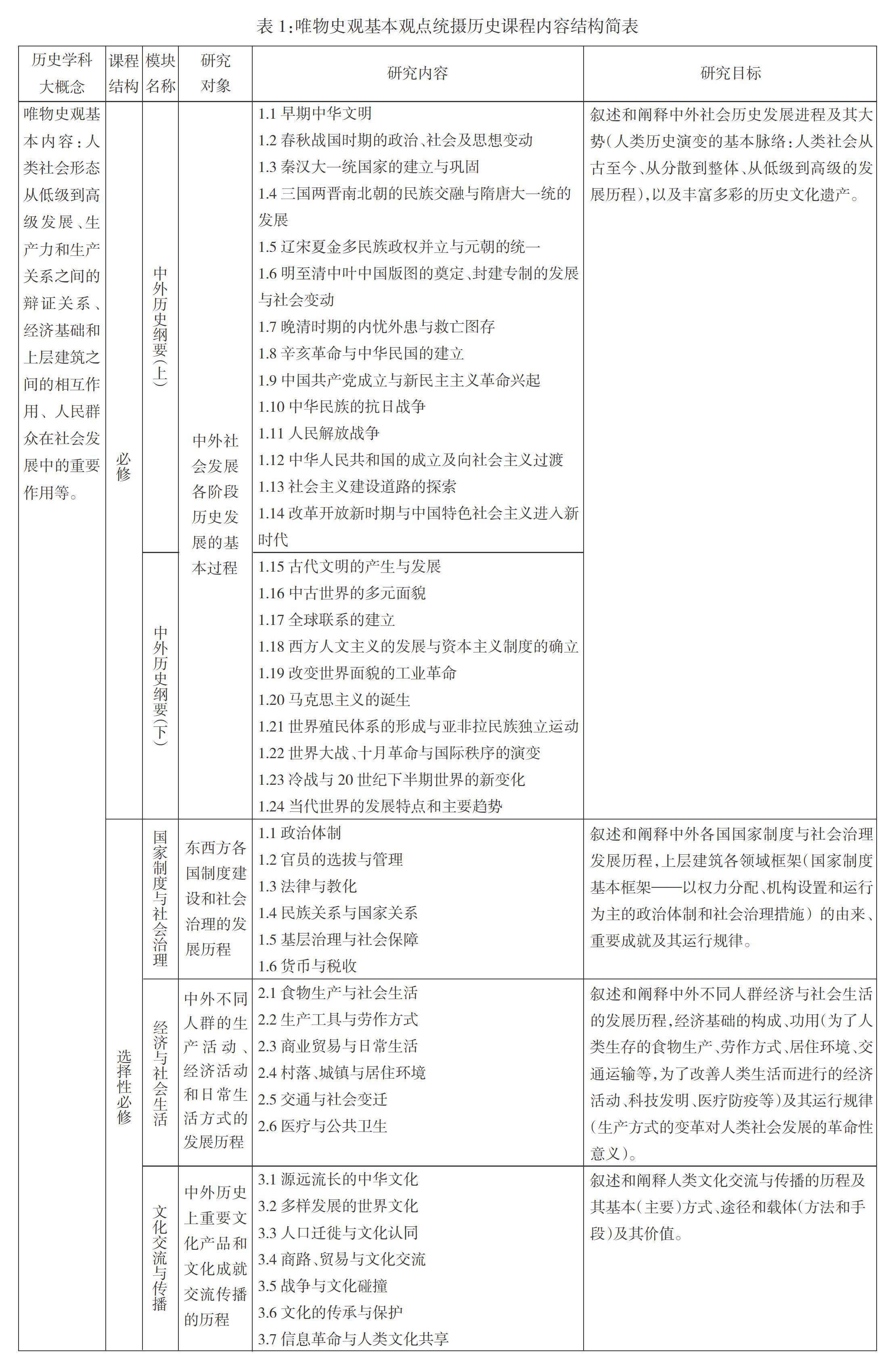

《高中历史课标(2017年版)》以普通高中课程方案的相关要求、历史学科核心素养、历史学科发展的前沿成果、课程改革的成功经验和国际历史教育的优秀成果为主要依据,设计了普通高中历史课程必修、选择性必修、选修三个类型,以唯物史观基本观点为聚合器,形成了历史课程内容结构,如表1所示(见下页)。

其中,唯物史观基本观点贯穿于高中历史三类课程始终,分别以通史和专题史方式多角度呈现人类社会从认知革命、农业革命、人类的融合统一到科学革命③的主要发展历程、原因及其规律,成为贯穿高中历史课程标准内容的“轴心”。

必修“中外历史纲要”模块中的“纲”“要”不仅分别是中外社会发展各阶段的历史脉络(研究对象、研究目标)、历史发展的基本规律(研究目标)、中外社会发展的重大历史问题(研究内容)、重要历史经验(研究目标),而且也是其研究对象、研究内容、研究目标的综合体现;选择性必修三个模块名称、选修两个模块名称及其研究对象、研究内容和研究目标分别成为叙述和阐释中外历史进程中国家制度与社会治理、经济与社会生活、文化交流与传播三大领域主要表现及其规律,了解进入史学研读史料的知识,掌握相关技能和方法,学习、认识和研究历史的“纲”“要”。“纲要”方式贯穿于普通高中历史课程必修、选择性必修、选修三类课程始终,成为高中历史课程内容的基本结构。

(二)历史学科大概念通过学科大概念主题外显

因为历史学科大概念、历史学科基本概念均很抽象,所以需要通过历史学科核心概念外显其本质特征。同时,因为上述三者均为概念层面,所以又需要通过“学科大概念主题”进行整合,在主题中得到外显。

事实上,这里的“学科大概念主题”是学科视角即学科基本概念的综合体现。如《高中历史课标(2017年版)》所规定的选择性必修、选修模块名称“国家制度与社会治理”“经济与社会生活”“文化交流与传播”“史学入门”“史料研读”,即为不同类别的学科大概念主题的体现。必修教材“中外历史纲要”模块比较复杂,以其上册为例。《中外历史纲要》(上)通过中国社会各阶段的重要史事(“要”)和发展脉络(“纲”),展现中国历史的如下学科大概念主题:中华民族5000年的文明史、中国人民170多年的斗争史、中国共产党近百年的奋斗史、中华人民共和国70年的发展史,分别体现中国历史(从古至今)、近代(1840)以来、中国共产党成立(1921)以来、现代(1949)以来,各主体、各阶段特征趋势分别从“中华民族”到“中国人民”“中国共产党”“中华人民共和国”,从“文明”到“斗争”“奋斗”“发展”的延续与变迁。上述“主体”“特征趋势”的内涵、相互作用变化规律及其原因需要运用唯物史观的基本观点去解释,即从历史的主体、物质生产、社会基本矛盾等维度去叙述和阐释中国从古至今的历史进程及其规律。

如在“中华民族5000年的文明史”这一历史学科大概念主题中,“中华民族”这一主体是指“中国各民族的总称。……包括汉族和55个少数民族”①在“18世纪中叶以后,1840年以前的中国范围”②内活动,“各族在历史和文化上虽然发展程度不同,但是互相联系、互相影响,对于共同发展、共同缔造伟大的中国,都有重要的贡献”。③“文明”这一阶段特征是指“文化发展到一定阶段的表现”,文明时代“是阶级、奴隶制和国家得以产生和发展的时期。……通常以城市、文字、金属工具和礼仪性建筑等的出现作为文明时代的具体标志”。④“中华民族5000年的文明史”首先是中国古代统一多民族国家的形成、建立、发展、巩固的历史。而国家与氏族相比具有以下特征:(1)按地区划分其国民;(2)特殊的社会权力机关(产生了特别的武装队伍和各种强制机关)的设立,以及专门掌握这些权力的官吏等;(3)通过捐税和国债维持凌驾于社会之上的特殊社会权力,而且由官吏掌握着征税权。⑤“统一多民族国家的形成、建立、发展、巩固”是中国版图从中原到清朝疆域奠定,国民从华夏部落、东夷部落、苗蛮部落到中华民族,政权围绕制度体系、治理国家的基本方式、选拔官吏的基本方式更迭的历史。

“中华民族5000年的文明史”同时是中国人民170多年的斗争史、中国共产党近百年的奋斗史,中华人民共和国70年的发展史。

1840年以来,伴随农业社会向工业社会的转变,资本帝国主义的入侵,中国逐渐沦为半殖民地半封建社会,中华民族同帝国主义的矛盾成为中国社会的主要矛盾。共同的命运使中华各族凝聚为中国人民,共同进行反帝反封的民主革命;1911年,在孙中山领导下,中国人民推翻了统治中国几千年的君主专制制度。五四运动后的三十年间,在中国共产党领导下,各个民族共同进行了反对三座大山(帝国主义、封建主义、官僚资本主义)的斗争,终于取得了新民主主义革命的彻底胜利,建立了中华人民共和国,取得了疆域统一、民族独立、人民解放;建国后,尤其自中共十一届三中全会以来,各族人民在中国共产党的领导下,进行了社会主义建设道路的曲折探索,终于取得了社会主义革命和社会主义建设的巨大成就。

所以,“中华民族5000年的文明史”是中华民族统一多民族国家的形成、建立、发展、巩固,国家主权从完全独立到被半殖民地,经中国人民的民主革命,成立中华人民共和国,建立社会主义基本制度,并于1971年恢复在联合国的一切合法权利,国家综合国力不断提升和国际影响力不断扩大的历史;创设了中华民族从古到今、从分散到整体、社会形态从低级到高级发展的历史情境。

四、小结

基于学科核心素养的学科课程及其教材、教学与评价,必须以学科大概念为统领,这样才能有效避免学科知识碎片化,从而更好地实现学科课程的立德树人目标。本文以学科大概念的一般理论为指导,研究了历史学科大概念及其确立的路径,并在此基础上阐述了历史学科的大概念与基本概念、核心概念之间的关系。在确立历史学科大概念的过程中,我们先通过分析历史、历史学定义确定历史学科基本概念的内涵与要素;再通过分析历史学科性质得出历史学科的研究对象、研究内容和研究目的及三者之间的关系;最后,在讨论历史学科的研究对象、研究内容、研究目的与历史学科基本概念之间关系的过程中,析出了唯物史观的基本观点就是历史学科大概念的结论,并给出了历史学科大概念与历史学科的研究对象、内容与目的,历史学科基本概念,历史学科核心概念的关系图,以及唯物史观基本观点统摄历史学科基本概念、核心概念和史实概念、基本史实的层级结构图。在此基础上,我们以唯物史观基本观点为统领,全面分析了《高中历史课标(2017年版)》中的三类课程,梳理了历史课程内容结构表,并以“中华民族5000年的文明史”这一历史学科大概念主题为例,概要分析了如何运用唯物史观基本观点,从历史的主体、物质生产、社会基本矛盾等维度叙述和阐释中华民族5000年文明的历史进程及其规律,给出了通过历史学科核心概念外显历史学科大概念、历史学科基本概念本质特征的示例。

笔者多年的教师培训实践表明,随着《高中历史课程标准(2017年版)》的实施以及相应的统编新教材的全面使用,一线教师在新的历史课程、教材、教学及评价的研究中,对历史学科大概念、基本概念和核心概念及其相互关系的研究成果必有迫切需求。这样的研究成果對于广大一线历史教师准确把握历史学科的性质及其功能,全面领会历史课程的本质和育人价值,深刻认识历史学习对学生全面而有个性的持续发展的重要意义,都有基础性作用。在此基础上,围绕历史课程标准设置的专题内容,以教材提供的学习主题、基本线索和具体内容为载体的历史学科育人活动才能切实有效,历史学科核心素养的培育和提升才能真正落实于课堂。本文的粗浅研究仅仅是一个开始,期待抛砖引玉。

【作者简介】方美玲,北京教育学院历史系和学科教育学研究中心副教授。

【责任编辑:王雅贞】