扶贫扶智先扶志:让民族地区孩子享有更好的教育

2020-06-29陈立群

【编者按】

支教,是教育扶贫的重要形式甚至是主要形式。常规支教多以学科教师为主,可以促进受援学校部分领域部分师生的变化。而如果是校长去支教,那么“一个好校长就是一所好学校”,带来的学校整体改变的效应可能会更大。但碍于诸多原因,校长支教,虽然理论上可行,实际操作中不好执行。

2016年,陈立群从杭州学军中学校长任上退休后,出乎所有人的意料,婉拒了许多民办学校的高薪邀请,悄悄收拾行囊,来到贵州大山深处,就任黔东南苗族侗族自治州台江县民族中学校长,无偿支教。

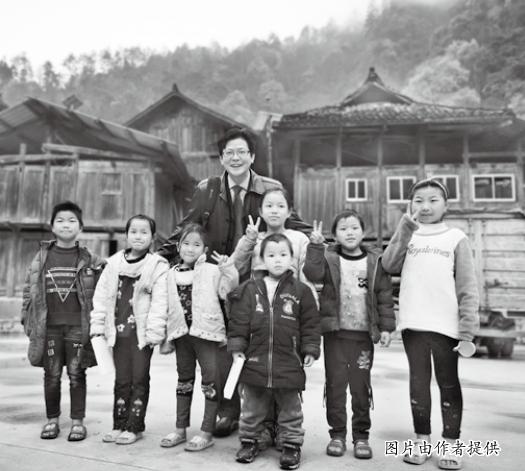

在那里,陈立群以自己对教育、学校、人和管理的深刻理解,强管理,带队伍,实践“爱与责任”的教育。他翻山越岭、走寨访户,用自己的双脚走遍台江县所有乡镇。三年时间,他不仅改变了一所学校,更改变了一方教风民风。他的故事,被誉为中国版“放牛班的春天”,2019年,他被中央宣传部授予“时代楷模”称号。为此,我刊特邀陈立群校长讲述他在台江县民族中学躬身教育扶贫的思考与实践。

摘要教育是阻断贫困代际传递的治本之策。贵州省台江县民族中学把扶贫同扶志、扶智结合起来,引领学生、家长和社会形成教育合力,提高学校教育质量,塑造地方良好民风。具体包括开展“三志教育”,激发学生的志向、志气、志趣;倡导“爱与责任”,鼓励教师做校园里的心灵工作者,多措并举促进教师专业发展;走进村寨,通过培训驻村干部、张红榜送喜报、开展家访活动和家史教育等,重塑地方尊师重教、耕读传家的良好民风。

关键词 教育扶贫;民族教育;扶志;扶智;“三志教育”;民风

中图分类号G63

文献标识码B

文章编号1002-2384(2020)05-0013-04

贵州省台江县是国家扶贫开发工作重点县,由于大山的重重阻隔,经济社会发展严重滞后,一些县的财政收入只是支出的20%,主要靠中央财政转移支付。在当地,苗族同胞占总人口的98%以上,因此台江县号称“天下苗族第一县”。苗族人聪明、淳朴,在与大自然的抗争中,创造了丰富多彩的苗族文化。但由于历史和地理因素的影响,不少地方的苗族同胞至今仍保留着自给自足的封闭生活模式,缺乏改变贫困面貌的斗志。家长普遍对教育不够重视,很多家长认为孩子读不读书、升不升学无所谓。学校开家长会,有时到会的家长还没有教师多。

习近平总书记在十九大报告中提出了“注重扶贫同扶志、扶智相结合”的战略构想,这给学校教育赋予了重要任务。台江县民族中学是台江县唯一一所普通高中,如何在高中教育阶段把扶贫同扶志、扶智结合起来,引领学生、家长和社会一起,形成尊师重教、耕读传家的良好民风,从而阻断贫困的代际传递?我们分别从学生、教师和家长三个层面着手,做了多方面的探索。

一、扶学生志:开展“三志教育”,激发学生的志向、志气、志趣

学生的精神面貌深受社会影响。当下欠发达地区的一些学生,靠着国家和社会爱心人士的资助,过着现代化的生活,却没有现代化的思维,这是令人忧虑的。在黔东南,许多学生缺乏斗志,学生中早恋、玩手机、抽烟等问题比较严重,甚至有些家长给孩子送自制的土烟。在一个班级的学生“愿景墙”上,有的学生写着上学的目的就是“娶一个老婆回家”。据学生反映,这竟然也是一些家长让孩子来读高中的主要目标。一位高三女生告诉我,她是村里唯一出来读高中的女孩,她的小学玩伴中有的已是两个孩子的母亲,有的已经嫁给第二任丈夫。有鉴于此,学校在学生中开展了以“三志教育”为主题的系列励志活动。

三志,即志向、志气和志趣。学校开展“三志教育”活动,目的是让学生树立高远的志向,激发高昂的志气,养成高雅的志趣。

1. 立志:明确人生目标,立高远志向

我们告诉学生,今天的你们身逢盛世,但世界风云变幻,需要有一种忧患意识。我们号召学生要自觉地树立起以天下为己任的远大志向,而不是躲在小圈子里吟唱风花雪月;应该多一份爱心和责任感,而不是只关注自己的那个“小我”;要身在台江、胸怀天下,立志走出大山,学有所成后再反哺苗疆。

我们在“国旗下讲话”中先后讲了“心中有山,生命多彩”“志为气之神,气为志之形”“志趣求高雅,生活方丰盈”等主题。我们还要求班主任召开相关的主题班会课做后续跟进,利用苗文化对树的崇拜,要求每个学生写下高中三年的奋斗目标和自己的人生目标,作为志向在母校的沉淀,埋藏于校园“志向林”中每班一棵“志向树”的根部,时刻激励自己。

每年的科技体育文化艺术节,学校都要举行“励志青春,成就梦想”的演讲比赛。同学们在演讲中纷纷表示,要立志成才,发奋求知,用知识改变命运,通过自身的努力来改变苗族山区的落后面貌,并且要把个人志、民族志和国家志结合起来,把自己的人生目标和伟大的中国梦结合起来。

2. 励志:开展多种活动,扬高昂志气

朝着一定的目标走去是“志”,一鼓作氣走到底、中途绝不停止是“气”,两者结合起来就是“志气”。一切事业的成败都取决于此。为了激励学生,学校开展励志主题的多种教育活动。

其一,营造励志氛围。如我们在教学楼前先后挂上了“志向高远,志气高昂,志趣高雅,书山探幽志为径;勤奋求知,勤勉习术,勤心悟道,学海行舟勤作帆”“立足苗疆,寒窗苦读,读天读地读未来;放眼世界,发奋求知,知己知人知天下”等直幅对联,时刻激发学生奋斗激情。

其二,举行励志仪式。每年12月9日是学校的“励志日”,同时举行高三学生的成人仪式。2019年的成人仪式宣誓词如下:“我是台江民中2019届学生,在励志日成人之际我庄严宣誓:我将从此成熟、理性、担当,励高远志向,扬高昂志气,养高雅志趣。我将谨记“爱与责任”的学校精神,珍爱自我,做对自己负责的人;关爱家庭,做对家庭负责的人;热爱社会,做担当时代责任的人。我将发奋学习,拼搏高考,立志成才,奉献苗疆,做无愧于中华文明的继承者、接班人。”

其三,讲述励志故事。学校要求教师结合教材内容,大力开展励志教育,并要求在教学目标中有所体现,在励志故事中感染学生,激励学生,也激励自我。有的学生在作文中提出了“心穷”的概念,认为物质的贫穷是暂时的,“心穷”是永久的、根本的。我们开展班级黑板报评比,在校园宣传窗张贴学生的优秀励志作文,宣传苗族学生励志成才的典型案例。

3. 乐志:“让精神脱贫”,养高雅志趣

高三学生邰凤在作文《让精神脱贫》中提出:“物质的匮乏不是贫困,精神的贫瘠才是永远的贫穷。要彻底摆脱贫困,首要的是精神脱贫。不以贫穷为借口,要以改变贫穷为志向。”学校要引导学生从一种相对封闭的生活模式和思维模式中走出来。

其一,读万卷书。注重通过阅读丰富学生的内在精神世界。例如:为每个班级设立教室书柜,订阅了丰富的报刊;除了早读课以外,晚自习留出半小时作为学生的课外书阅读时间;双休日开放图书馆和阅览室,为住校学生提供阅读的好去处。此外,学校还开设了国学经典、苗歌舞、书法、绘画、篆刻、棋类、球类等25个学生社团,在活动中促进学生的精神成长,学校“翁你合唱团”受邀参加杭州市中小学艺术团文艺汇演,获得特别奖。

其二,行万里路。在各方的资助支持下,我们组织学生去贵阳、杭州、北京等地游学,并开展游学日记评比活动,以此开阔眼界,提升志向。学生个个都表示收获满满,一位学生说:“一直以来,我心中的世界太小了。大山挡住了我的视线,但挡不住我的梦想;大山局限了我的阅历,但限不住我的斗志。”

其三,经百般难。一些学生虽然有着远大的志向抱负,但在具体实施时常常畏难怕苦,表现为志长气短,甚至有志无气,说到底是精神意志的锤炼不够。每年军训结束时,我们都会进行宏志毅行活动—五公里的快速徒步行走。各年级的宏志精神实践班,还组织了二十公里的宏志毅行活动。

二、扶教师志:倡导“爱与责任”,鼓励教师做“心灵工作者”

学生的志离不开教师的志。教师担负着教书育人的重任,比知识传授更为重要的是育人,是对学生精神人格的影响。但长期以来,许多教师习惯了从生源入口到毕业生质量上一种低进低出的应付状态,一些教师胸无大志、得过且过,教学不备课、课堂随意应付、作业不批改等现象司空见惯。从课堂教学到早晚自习再到寝室生活,学校管理处于一种相对的无序状态,一些有责任心的教师深感无助无奈。社会对学校意见较大,但教师总是以生源太差为由,一推了之。我们在大力加强学校内部管理、制定了十余项学校管理制度的同时,针对教师发展主要开展了以下扶志工作。

1. 确定办学精神,为学校和教师立志

教师是学校教育的能动资源,是学校可持续发展的根本。我们在争取多方教师支教的同时,确定“爱与责任”作为办学精神,高度关注教师的精神世界,强调人在本质上是一种精神的存在,教师本质上是一名心灵工作者。学校在校园内开辟了一片青年教师“志向林”。每一位新教师来校报到的第一项工作,就是去教师“志向林”栽种一棵象征自我成长的志向树,并写下一篇对小树同时也是对自己的成长寄语。

2. 多方开拓眼界,提振教师心气

有“见”方能有“识”。学校想方设法帮助教师开阔眼界,更新理念,提振心气。学校开展读书活动,每学期给每位教师购买3本书,充实教师的个人书库。“苗家讲堂”每月一次,请专家学者给全校教师开设讲座,帮助教师更新教育理念,改进教学方法。以“苗家讲堂”为平台,学校开展青年教师“励志演讲”,由学生担任评委,意在让师生志趣相投,教学相长。一年多来,学校已先后派出五批120多位教师赴杭州的省一级特色示范高中参观学习,回来后,每位教师都要撰写考察学习心得,并推选一人在教师大会上做集中汇报。学校规定外出考察学习往返分别乘坐飞机和高铁,以弥补大多数教师没有坐过飞机和高铁的缺憾。

3. 启动教师培养行动计划,促进专业化发展

学校关注教师的专业发展,着力于增强学校可持续发展的“造血”功能。学校制订了《台江县民族中学中青年教师培养行动计划》,包括“小荷工程”“青蓝工程”和“名师工程”。学校聘请校内外专家,对青年教师实行集体辅导和个别指导;要求每位教师基于对自我特长的分析,写出“三年发展目标”,每年进行小结反思;建立骨干教师成长档案袋,对青年教师进行跟踪管理;开辟各种形式的青年教师论坛,围绕学校教育改革工作中的热点问题进行专题研讨,促进教师的专业化发展。同时,学校开展“苗秀耀林杯”课堂教学竞赛活动,鼓励立志成才的青年教师能够在专业成长中脱颖而出,成为苗族之秀;与贵州名校凯里一中合作开展“同课异构”活动,改进教师教学实践;要求教师参加高三月考,激励教师积极进取、勇于争先。

三、扶家长志:到寨子里去,到村民中去,重塑良好民风

耕读传家是我国农耕社会传承下来的一种特有的优良家风,但在黔东南地区,这种家风的传承出现了两极分化的局面。在台江县的一个小学教学点,我们看到一、二年级的12名孩子在一处四面透风的破旧木房中坚持学习,令人心疼不已。走出教室,环顧四周,令人更为心疼的是,整个村落除了小学以外,四周的民房基本都已修缮一新。可见村民们对后代的教育不够重视,而且“等、靠、要”的思想非常严重。有一位乡镇中学的校长告诉我,这里有的村民在孩子断奶后就把孩子抱到乡政府,请政府收养,自己出去打工。

习近平总书记提出:“教育是阻断贫困代际传递的治本之策。”如何在欠发达地区恢复和创设尊师重教、耕读传家的良好民风?我们认为,只有到寨子里去,到村民中去,把社会最底层撬动起来,让百姓们充分认识到教育对于改变贫穷落后面貌的重要意义,才是最好的解决办法。

1. 培训驻村第一书记

台江县的每个村都有省、州组织部门派驻的第一书记,他们是最贴近基层百姓的干部。在中组部驻台江工作组的帮助下,我们对全县所有的驻村第一书记进行了集中培训,内容包括教育与脱贫、尊师重教、家庭教育等。中组部驻台江工作组组长、台江县委赵凯明副书记说:“这是我到台江以来所听到的最好的报告。”

2. 张红榜,送喜报,放鞭炮

在县委县政府的大力支持下,高考后,学校教师分成几个组,走进寨子送喜报,把一个寨子里考上本科的学生名单用红榜张贴在寨子最醒目的墙面上,同时到考上大学的学生家里送上盖有县委县政府印章的喜报,并在门前燃放鞭炮。我们还邀请家长参加孩子的成人仪式,对“考出一个孩子,脱贫一个家庭,带动一个寨子”的学生典型进行宣传,引导村民重视教育。

3. 开展家访活动

在孩子的教育问题上,家长的地位与作用无可替代。现在,一些家长热衷于外出打工,这固然有劳动改变贫困的一面,但总体上看这样的做法让一个家庭度过了当下、输掉了未来。由于外出打工的家长比较多,我們的部分学生在双休日往往还要回家烧饭洗衣,照看在初中、小学读书的弟弟妹妹。有些孩子甚至已经多年没有见到过父母亲了。学校分寒暑假定期和平时不定期两种形式开展家访活动。每逢家访,我们都要向家长宣传家庭教育对于孩子成长的重要性,家长的陪伴对孩子自信心培养和安全感发展的重要性。“新冠肺炎”疫情期间,考虑到家长暂时不能出门打工,孩子上不了学,我们组织教师在保障安全的情况下,对全校3000多名学生的家庭开展了全方位的家访活动。

4. 修家谱,理家训,写家史,传家风

学生成长发展的内在动力,来自对个体自我实现的追求,来自对光宗耀祖的家族升华的追求,来自对国家民族振兴的追求,来自对人类进步的追求。家,是一个人内驱力的最大来源。学校要求学生从自己开始往上数四代人,写一个简单的家谱。“修家谱”让学生发现自己在族谱中的位置,并开始思考与寻求自己在族谱中的定位,进而萌生自我实现的责任意识。在采访整理的过程中,学生接受家训的熏陶,汲取前辈的智慧,感受亲情的可贵。族谱上的一个个人物、一件件事情,都与自己有着血脉相连的亲情关系,由此一份沉甸甸的家庭责任在学生心中油然而生。“写家史”也是写国史,能够激发起学生的爱国情怀与社会责任感。通过“修家谱,理家训,写家史,传家风”活动,学生家长也从封闭和逃避的心理状态中解脱出来,以积极进取的良好心态,努力搭上国家发展的快速列车。

英国《泰晤士报》的一份“穷人最需要什么”的调查显示,他们最需要的是“梦想”。几年来,通过多方面共同努力,我们的学生、教师和家长都看到了自己的希望所在。扶贫同扶志、扶智相结合,使得扶志与扶智工作取得了一些成效。学校师生的志向、志气和志趣都普遍有了较大提升,精气神发生了明显的变化。与此同时,每年中考招生,全县的前100名也从以前只能留下20人左右,到现在留下了95人左右。2017年是我带的首届毕业生940人参加高考,294人考取本科;2018年全校901人参加高考,450人考取本科;2019年全校885名学生参加高考,561人考取本科。

但从总体上看,这里的孩子从小学、初中到高中,他们的求学环境还是不尽理想的,自然环境的局限、家庭教育的缺失、学校教育的薄弱、自控能力的不足,都深深地影响着孩子们的健康成长,他们正遭受着一定程度上的天误、人误与自误。人,生而平等,孩子们没有选择出生家庭的权利,但应该有获得成功的机会。我作为一名教育者,每念及此,寝食难安。

客观地说,所有的支教活动都是暂时的,总是要结束的。我多么希望有更多的贫困地区的孩子能够得到父母的陪伴,能够接受更好的教育,能够走出大山;希望各界的关注能够聚焦于把贫困地区的社会最底层撬动起来,创设尊师重教、耕读传家的良好民风;希望帮扶与被帮扶的各级政府,能够少一点政绩意识,多考虑增强贫困地区可持续发展的“造血”功能。也许社会的发展进步需要有个过程,但孩子们的高中阶段只有一次,我们可以做的就是尽量让他们不要耽误在我们的手上。

(编辑 崔若峰)