跑步社群的话语空间与关系结构

2020-06-19李彪郑满宁钱瑾

李彪 郑满宁 钱瑾

摘 要: 采用词频分析、社会网络分析等研究方法,对拥有1 604名成员的“北京跑步爱好者”QQ群在2018年北京马拉松赛和2019年第8届北京奥森“光猪跑”赛当天的1 713条聊天记录进行分析,揭示跑步社群内部的话语空间及关系结构,发现:跑步社群内部围绕“身体”展开,并时刻进行空间与身体的互动;成员加入跑步社群的动机主要是获得社会支持,加入一般趣缘社群则以娱乐或信息交换为主;跑步社群具有更庄重的社群互动仪式和较短的互动仪式链,其内部结构更加简单,具有更高稀疏性、流动性和“窄而浅”等结构属性。

关键词: 跑步社群; 趣缘社群; 词频分析; 社会网络分析; 话语空间; 身体展演; 身体政治; “北京跑步爱好者”群

中图分类号: G80-05 文献标志码: A 文章编号: 1000-5498(2020)06-0023-08

DOI: 10.16099/j.sus.2020.06.003

随着媒介技术的迭代更新与消费主义观念的出现,社会的后现代性日益凸显,并通过技术与生活节奏2个维度对人的身体进行束缚。很多现代人的身体处于亚健康状态,人们不再只关注简单的物质消费刺激,开始转向身体自身,在商业资本和广告营销的作用下,身体被赋予诸多可消费的符号;更多年轻人开始关注身体及其社会符号价值,身体被重新发现并不断被前置与凸显。基于此,有研究者[1]认为,体育运动的本质是“对现代化工业城市生活的一种精神反制”和“现代工业的缓和剂”。

互联网已成为社会运行的底层架构与操作系统,并越来越多地与体育结合,诞生了“互联网+体育”的新形式。据智研咨询[2]估算,2018 年我国互联网体育用户已达5.2亿人;艾瑞咨询[3]的报告显示,跑步是互联网体育用户最主要的运动项目,占44.2%,达2.3亿人。跑步本是一项双腿交叉重复向前摆动的枯燥循环的机械运动,但在社交平台上被围观、点赞,转为可视的公开行为,其已不再是一个人的身体增值,而成为一种可炫耀的社交货币和身体展演。有研究[4]显示,57%的跑步者会邀约朋友、同事、同学一起锻炼,超过50%的人会通过运动类App、QQ、微信等渠道寻找有共同爱好的伙伴,社交化的跑步已成为一种流行、时尚的生活方式。跑步这种简单、易学的体育运动已成为虚拟社群主要的连接纽带之一,跑步社群已成为全民健身运动的主要组织单元。研究跑步社群内部的话语空间及关系结构,对促进个体健康、全民健身、体育消费等均具有重要价值。

1 文献探讨与研究问题

作为一种基于成员发信息而构建起来的话语表达社群,跑步社群内的交流形成了一个有边界、有社会互动的话语空间。空间被认为“既是一种生产,通过各不相同的一系列社会过程和人文干涉形构而成,又是一种力量,反过来影响、指引和限制这个世界里人类存在和行动的可能方式” [5]。关于空间理论,最有代表性的是列斐伏尔的空间生产理论和福柯的话语与空间规训理论[6]。

列斐伏尔认为:“空间是社会生产的过程,不仅仅是一个产品,也是社会生产力或再生产者,是一个社会关系的重组与社会秩序实践性建构的过程。”[7]他认为空间生产包含3个维度:①物质空间,即可被触摸感知的维度;②精神空间,即感觉现象所占有的空间,是被建构出来的维度;③社会空间,即人们生活其中的维度,是社会关系的总体层面。列斐伏尔认为“空间是一种社会的产物”[8],身体是交往实践的空间生产方式,在此基础上提出“身体-空间连续体”的理论模式。他认为身体是社会空间的生产主体,社会空间的生产从身体开始,身体受权力、符号、知识三位一体控制,在“前台”(外在空间)展演,身体不仅指向生理性的生与死,还是自我最为内在的场所;因此,作用于身体,在某种程度上就是作用于主体的自我认同体系。作为一种社会交往实践空间,个体根据自我经历在“后台”(自我空间)进行反身性理解而形成并维持自己的主体身份感。就此意义而言,本文研究的跑步社群是一种身体与空间互动生产的连续体,一直努力生产与线下不同的异质空间,实现空间拓展与再生产,进而实现身体身份认同与主体身份建构。

福柯主要从空间内的话语生产出发,认为话语是外在性的空间。他试图突破传统的权力所有物观念,以空间的概念阐释权力的运作机制、权力与空间之间复杂而微妙的关系,话语在空间内生产并形成社会规训进而作用于空间内的“话语”自身。本文借助列斐伏爾和福柯的空间分析视角,整合“空间生产”与“话语即权力”,对跑步社群中的话语空间及关系结构进行分析。

当前社会空间形式的最显著变化即物理空间在生产活动中的重要性逐渐被虚拟的网络空间所取代。社交媒体通过连接各种实体空间和虚拟空间,极大地拓展了个体的空间实践。在动态的实践空间中,身体是极其重要的元素,“整个身体用信息、编码、被编码及再编码的方式构成并生产空间,这一过程是持续不断的”[9]。社交网络是一个逼真的展演舞台,身体展演是其重要的呈现方式,身体得以在各种信息文本、图像建构中自如延伸。人们通过“身体”符号向社会表述,如随时随地用信息文本表达体验、感受,用图像自我呈现。然而,传统乡土社会编织的血缘、地缘和学缘纽带被城市“肌体”无情切割,人在充斥着陌生人的城市中变成了孤独的个体。为此,个体往往会寻找那些能与大量陌生人接触的社会环境和空间 [10],以实现群体社会与熟人社会的自我建构。具有休闲和健康双重属性的跑步社群恰好为这种建构提供了介质,这是其兴起的主要动因。

Kim等[11]研究了在线沟通与体育社群满意度的关系。Yang[12]通过实证研究法,认为在线体育社群的社群精神、社群认同、社群忠诚度之间存在显著的正向关系。Lee等[13]研究了在线体育社群意识与运动行为的关系。徐凤琴等[14]是较早关注体育社群的学者,他们认为,部分体育社群处于失范状态,应完善相应的监督管理机制。此后,学者们对体育社群的形成动因[15]、多元实用价值[16]、规制与管理[17]、成长演化[18]、组织与运作方式[19]、内部社会互动建构个体身份认同的运行机制[20]等展开了研究,研究对象包含马拉松社群、广场舞社群、户外运动社群等各类体育社群。

综上所述:以往关于体育社群的研究主要对社群外围进行观察与审视,较少涉及社群内部尤其是话语空间生产、社会互动与身份建构等方面的自有结构与运作规则等;在研究方法上主要以质化研究、案例分析为主,直接利用成员对话文本进行量化研究的成果较少。基于此,本文主要针对跑步社群内部的话语空间及权力结构,探讨其如何改变人们对跑步、身体与社会交往的意象认知,以及身体与空间互动的关系。

2 研究对象与方法

2.1 研究對象

目前的体育社群大致分为2类:一是“身体在场”的体育社群,即参与者也是体育项目的直接参与人,如跑步群等;二是“身体不在场”的体育社群,成员只是“观赏者”不是“参与者”,如“天下足球”群,针对此类“体育迷”群的相关研究较多。本文选择“北京跑步爱好者”QQ群为研究对象,主要原因如下:①该群是QQ平台所有城市跑步社群中人数最多的社群;②相较于微信群,QQ群可突破500人限制,并以陌生人为主,趣缘更强;③该群建于2013年9月2日,建立时间较长,规范成熟,结构稳定,更具代表性。该群拥有成员1 604人,平均日常在线913人,其中:男性994人(62%),女性586人(37%),未标注性别者24人(1%);“00后”占11%,“90后”占47%,“80后”占28%,“70后”占5%,“60后”占1%,“60前”占8%;长期居住于北京市海淀区(23%)和朝阳区(11.8%)的群成员居多;群成员以已婚群体(60.3%)为主;除群主外,还设有4位管理员,每周定期清理“僵尸成员”。

由于该群日常交流少(平均每天6~10条信息),一般在赛事当天的消息较多,因此,本文选取2018年9月16日举行的北京马拉松赛和2019年2月24日举行的第8届北京奥森“光猪跑”赛2天的聊天记录为研究对象。选择以上2个赛事是因为:北京马拉松赛是国内跑步爱好者的重要盛事之一,影响较大;北京奥森“光猪跑”赛具有较强的个性和地域影响力。采用人工抓取的方式,其中,1句话分多次发送的视作1条信息,最终分别收集1 160条(北京马拉松赛)和553条(北京奥森“光猪跑”赛)有效聊天记录,总计1 713条。

2.2 研究方法

(1)词频分析法(word frequency analysis)。对信息文本中关键词出现的次数进行统计与分析,词频在一定程度上可呈现文本生产者的关注焦点及核心表达诉求,一般通过词云图的直观形式呈现。跑步社群内的信息主要以成员的对话为主,以文本形式呈现,符合词频分析对象的要求。

(2)社会网络分析法(social network analysis)。该方法用于测量与调查社会系统中各部分(node,节点)的特征及其相互间的关系(tie,连接),以直观的网络方式呈现,以对社群的社会交往关系及其结构进行准确测量。本文使用UCINET 6.0软件,将跑步社群中发言成员视为1个节点,将群成员之间的对话关系视为1个连接,形成共现矩阵,进而形成跑步社群成员对话的关系网,以探讨跑步社群关系网结构与内部话语权关系。

3 结果与分析

3.1 跑步社群的话语空间:身体展演与双向社会互动

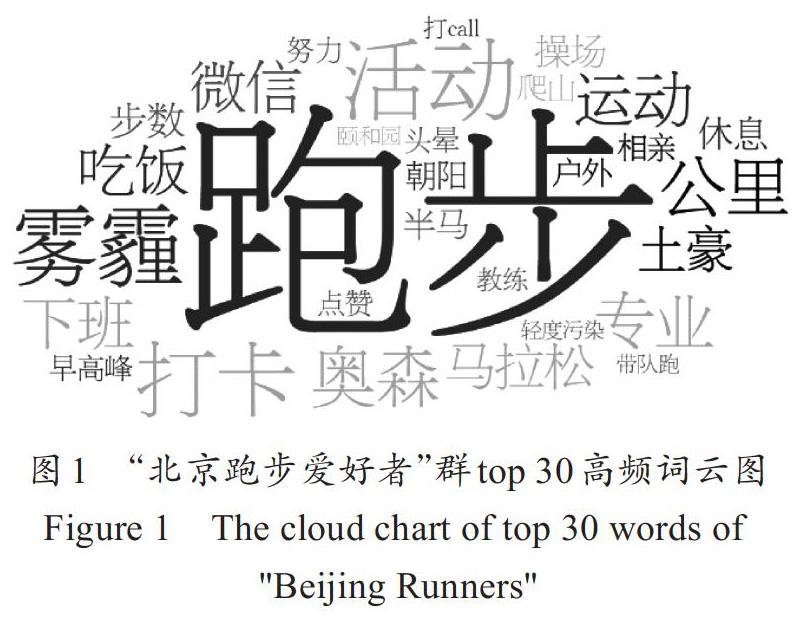

在抓取的所有语料中,图片(0.03%)、表情包(0.07%)、网页链接(0.02%)、语音(0.03%)所占比重相对较小,仅占总体的0.15%,群签到占20%左右,其余皆为对话文本。对以上文本进行词频分析,使用在线抽词软件PullWord和词云制作工具Tagul绘制top 30高频词云图(图1)。

如图1所示,“北京跑步爱好者”群的话语空间内主要有以下2类高频词:①“跑步”(193次)。跑步社群属于陌生人网络,群内话语触点单一,话语空间窄,社群话题黏合度低。虽然社群也试图通过部分高频词如“吃饭”“相亲”“土豪”等和群内“打卡”等仪式建构更多的圈内黏性话题,但依然无法改变跑步社群话语空间窄化的“宿命”。②“打卡”(60次)、“公里”(48次)、“步数”(32次)等。这些关键词作为身体的延伸,即使身体不在场,在社群内也能实现“缺席的在场”(absent presence),是身体的一种间接在场——“公里”“步数”等虚拟符号是成员在群内获得话语权和身体实力的体现,当这种“身体展演”(body performativity)进入跑步社群这个具有社交指向的表演空间,一场“自恋与凝视”的表演秀也随之上演,最终把原先有缺陷、不完美的“现实自我”包装成富有一定符号的奇观[21]。除了“晒距离、步数”外,还有成员“晒装备”“晒证书”,成员发布内容时想象着群内其他成员的“在场”与“围观”。无论何时何地,每个人都或多或少意识到自己在扮演一种角色,并透过这些角色认识自己[22]。这些身体符号建构的社交“身体展演”改造了成员对自我的真实感知,他们“觊觎”着其他人的羡慕与赞赏,与附和点赞者共同制造了一个由数字、证书、“打卡”等符号构成的 “身体神话”。与传统语境下的“神话”不同,巴尔特扩大了“神话”的外延,将其定义为一种固定形式的修辞,由此演化出人为操控性、虚构性、欺骗性和盲目性等特征,尤其被用来指代消费文化时代泛大众文化下各种虚假的视觉表征[23]。跑步社群内的各种成绩展示无疑将跑步这种枯燥、孤独、苦累的体育运动在“步数”“距离”“证书”等可视化数据幻象下包装成“身体神话”。可见,与一般趣缘社群相比,体育社群具有显著的特点——以“身体”为中心,跑步社群围绕自我身体而展开,体育赛事群则围绕他人身体而展开[24],而一般趣缘社群是基于兴趣爱好或偶像个体而形成的,因此,体育社群内无处不充斥着身体符号,进而实现身体的虚拟在场和身体展演。

柯林斯[25]认为,“仪式是各种行为姿势相对定型化的结果,是社会动力的来源,每个个体在社会中所呈现的形象是在与其他人的社会互动中逐渐形成的”,并认为“互动仪式能不断产生情感能量,并将这种情感与符号相联系,从而形成组织信仰、组织思想、组织道德规范以及组织文化的基础。在组织中的个人,又利用仪式所产生的情感和符号,引发之后的社会互动,经过一定的时间,这种循环成为固定的模式”[26]。跑步社群内也时刻发生着互动仪式,其中最为典型的就是“打卡”。在2018年北京马拉松赛和北京第8届奥森“光猪跑”赛中,总计384人(23.9%)完成“群打卡”。“打卡”不仅与其聊天符号的独特性有关,更重要的是,作为一种社群仪式,其可加深成员对社群的黏性和认同感。米德认为,“自我的产生是群体内部相互作用的结果,分析自我的产生, 要从分析人际交往过程着手”[27]。

“打卡”的过程也是社群与个体之间双向互动的过程,该过程可分为3个阶段:①准备阶段,新成员往往不懂社群规范和社群符号,只是进行无意识地跟风“打卡”或被迫接受这种“规训”;②模仿阶段,成员开始刻意扮演或模仿群内的“重要人物”,如活跃发言者或管理员,逐渐从对方的角度审视自己的行为,赋予“打卡”独特的内涵与价值;③行为内化和角色固化阶段,成员将这种“惯习”视为群体的仪式性规范,并将社群的规范与价值内化为自我行为,从而期待自己的角色被社群接受、認可。因此,互动仪式大致经历了“无意识模仿—审视行为—仪式行为”3个阶段。在此过程中,个体对社群的认同得以建构,其身份得以被群内其他成员认可,整个社群得以完成仪式互动,生产出社群共同认可的符号,即涂尔干所说的“神圣物”。

趣缘社群的真正价值是帮助人们在虚拟空间重构社群认同,因为人无法通过自我本身建立认同,只有通过可将关系连接起来的虚拟社群才能形成社群认同与群体归属,这也是当下人们对趣缘社群最本质的需求[28]。跑步社群作为一种趣缘社群,在完成仪式互动之后,成员与社群之间会形成一种情感归属和身份认同,网络信任与互惠共同作用使得跑步社群不断发挥着社群黏性与整合功能。但需要说明的是,体育趣缘社群内的身份认同很难建构,充其量只能建构成员对社群的认知。笔者对边缘成员访谈发现,其之所以加入而不退出跑步社群,主要是群内可以提供一些赛事、跑步路段和跑步经验等实用信息,对群体的其他成员基本上无兴趣交往,因此这种认同是一种低层次的实用主义认同,谈不上身份建构与自我身份塑造[20]。这也是目前体育社群在线下影响力薄弱的主要原因。相较于一般趣缘社群,体育社群成员更多地是为了获取社会支持,因为跑步是一个相对单调、枯燥的体育项目,需要寻找志同道合的群体,获得情感支持和群体认同,而一般趣缘社群的初始动机是信息分享或休闲娱乐,两者存在本质的不同。

3.2 跑步社群的网络空间:高稀疏性、高流动性与话语权压制

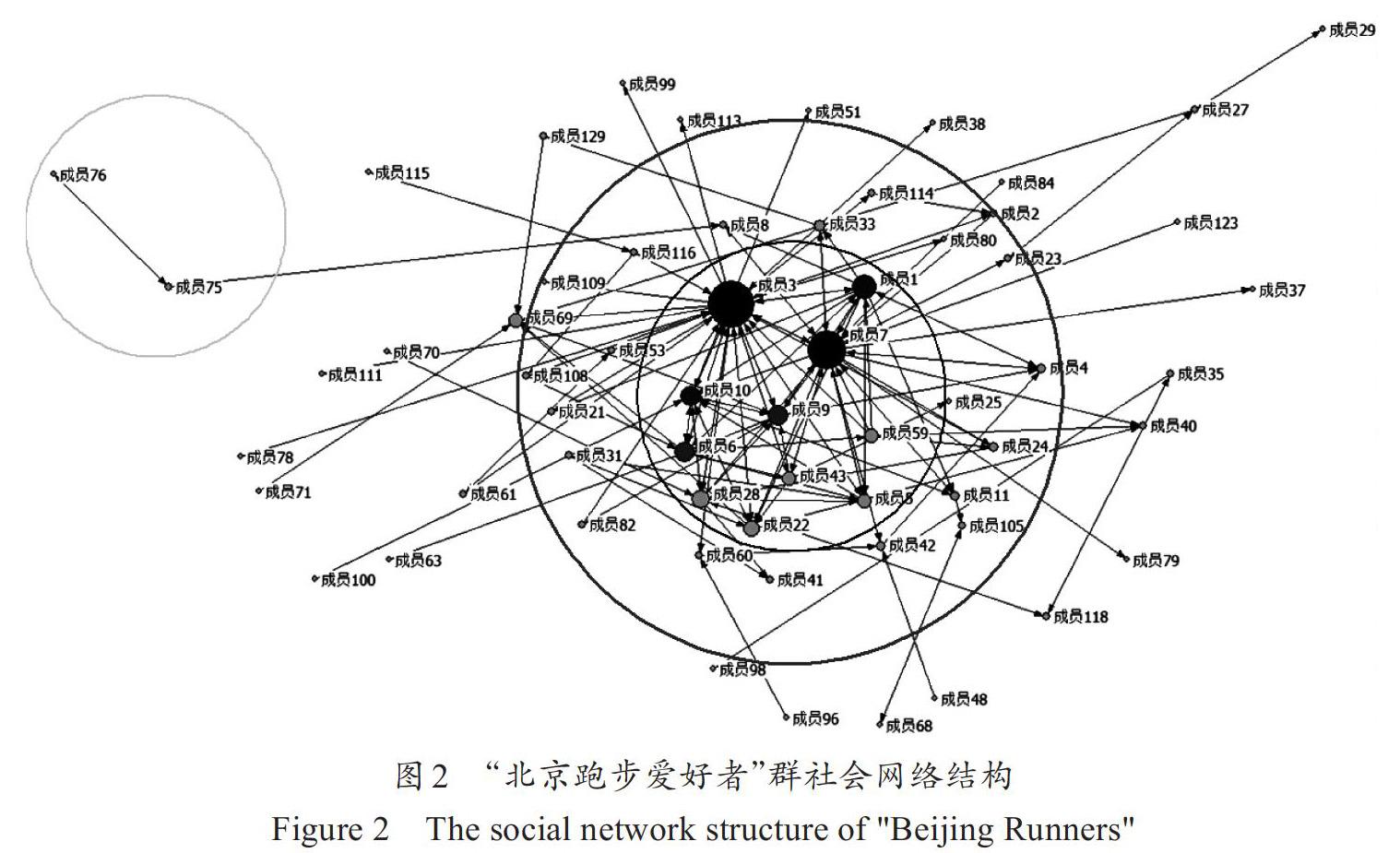

将1 713条聊天记录进行梳理统计发现,参与发言的成员总计132人,大多都是围观者。132人虽仅占整群人数的8%左右,但节点较多,为使网络简洁美观,本文选择发言3次以上的节点进行展示。由于个别成员使用实名,为保护群成员隐私,本文均以“成员n”作为节点名称,使用UCINET 6.0软件的Netdraw工具绘制包含61个高频节点、155条有向边的社会网络结构图(图2)。

衡量网络效率的第1个指标是网络密度(density)。该群整体网络密度为0.062,一般而言,网络密度(范围是0~1)越大,节点之间的连线越多,整个网络连接越紧密。韦尔曼对网络密度研究发现,人们参与的大部分社群网络联系较为稀疏,47.1%的社群网络密度在0~0.25,直系亲属这种熟人社群的网络密度也只有0.36[29]。跑步社群的网络密度则更低,连接更稀疏,说明跑步社群属于弱连通,内部关系脆弱,成员之间在线下可能完全是陌生人,这与跑步运动本身是个体运动有一定关系。

衡量网络效率的第2个指标是网络平均路径与直径。该群的平均路径长度为2.57,直径为6,这两者主要用于衡量网络的连通性(connectivity)。网络的平均路径反映网络中节点平均需要通过多少条连线与其他节点建立联系,如2个节点能直接建立联系则路径长度为1,若2个节点无法建立联系则路径长度为无穷大;直径为网络中距离最远的2个节点间的路径长度[30]。平均路径长度为2.57说明任意2个节点需要2个以上的中间成员才可建立联系,最多需要5个中间成员才可完成信息沟通。这说明跑步社群的连通性不高,在一定程度上佐证了网络密度不高的结论。相较于其他趣缘社群,跑步社群成员往往会依据自己的喜好随意进入或退出,具有高度的“流动性”,在一定程度上说明了体育社群“成也趣缘、败也趣缘”的本质特性。

跑步社群作为相对闭合的话语空间,对其内部话语权的测量主要借助社会网络分析中的“关系”,成员的权力越大,则与其他成员的联系越紧密,其他成员对他(她)的依赖性也越大[29],一般以中心性和结构洞(structural holes)为衡量指标。网络中心性又细分为点度中心性、中介中心性、接近中心性等3个指标。中介中心性、接近中心性分析要求社会网络为强连通图,本文研究的跑步社群属于陌生人网络,是弱连通图,因此只进行点度中心性分析。点度中心性反映的是节点对其他节点直接施加影响的能力,整体网络的点度中心性则反映节点之间点度中心性的差异程度,差异程度越大则网络的权力结构越明显[31]。经计算,该群入度中心性为0.373(入度中心性范围为0~1),出度中心性为0.509,两者均较大,因而存在较明显的权力结构(图2)。图2中节点的颜色越深、球形越大表示该节点的点度中心性越大。在图2中出、入度中心性最大的点均为“成员3”(为群管理员“@!张跑跑”),其入度中心性为0.57,出度中心性为0.70,与63.5%的群成员建立直接联系,具有较强影响力。“成员3”和“成员7”(@Se7en)均为管理员,群聊等级为LV7,另外还有群头衔等显著标志,具有一定的身份识别度,较易对其他成员造成身份压制。

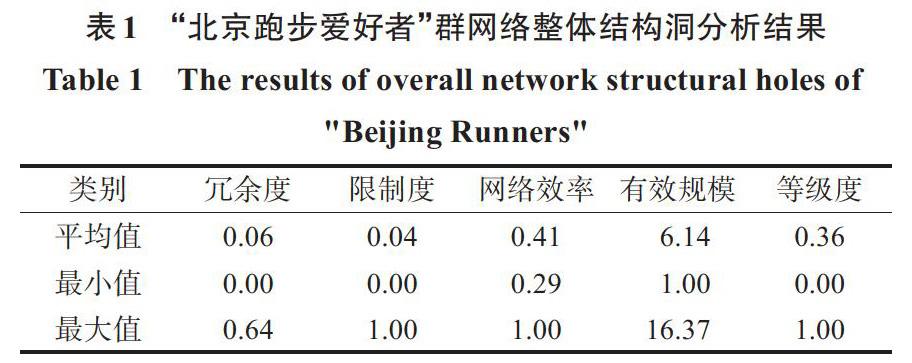

伯特提出结构洞的概念以衡量节点在整个网络的权力,并认为处于结构洞的节点权力更大。节点权力主要体现在以下两方面:处于整个网络的中心位置,通过点度中心性测量;在整个网络的不同子群间扮演“桥接”角色,这是点度中心性所忽视的[32]。一般而言,结构洞计算出的社会网络冗余度越小、限制程度越小、有效规模越大、网络效率越高、等级度越低,则社会网络存在结构洞的可能性越大[30]。

“北京跑步爱好者”群的结构洞分析结果如表1所示:群的平均冗余度为0.06,平均限制度为0.04,平均等级度为0.36,均处于较低水平;平均网络效率为0.41,平均有效规模为6.14,处于较高水平。2类结果一高一低,说明网络中存在结构洞的可能性较大,有明显的权力结构和权力关系。这说明成员在跑步社群内虽然建构了社群认同,但并非是平等的,整个社群存在固定的权力关系。这一点可通过群规范和群内专用语的使用体现出来,如群内以群公告的形式发布社群规范:“①进群自觉改名为跑步者♂名字+北京地域,不改名者将被清出群聊;②本群禁止发广告及一切链接、二维码;③大家开心聊天,禁止人身攻击”。要求成员必须遵守,“违者直接清出群,永久拉黑”。另外,群内也建立了特殊的语言符号表达结构,如群内大量使用“兔子”“关门”等专用语,塑造了新成员与老成员之间的话语门槛。这些均对群内权力体系的建立与话语压制的产生具有直接促进作用。正如福柯所言,“话语即权力”。有话语生产必然存在话语权的压制与反制,任何“权力”都在一定的话语空间内生产完成,因此,空间既是权力争夺的场所,也是权力实施的媒介。以上数据也显示,“北京跑步爱好者”群时刻生产着权力关系与话语压制,体育社群已由原来靠身体连接起来的话语空间转变为对话语乃至身体规训的权力空间,空间内存在固定的权力关系,社群已从简单的“身体展演”平台演化为涉及活动组织、话语权争夺的“身体政治”空间,实现了“话语通过对空间的规训来传递特定的压制关系” [33]。

相较于一般的趣缘社群,跑步社群具有更高的稀疏性和流动性,加上严格的群规和单一的趣缘,群内的话语权压制更加明显;而一般趣缘社群由于中心吸附点比较立体多元,群体话题分散而多元,群规相对比较松散,群内的话语压制相对较弱,群体的流动性不高,关系相对密切[32]。

3.3 跑步社群的权力结构:3个圈层和4类主体

对跑步社群各节点的位置及其点度中心性、群聊等级(目前最高级别为LV7,大多数是LV1或LV2)、群头衔(分为管理员、江湖传说、本群守卫、宣传委员、翰林学士、三好学生,在发言时会在昵称前予以显著呈现)进行分析,结合图2数据,可将跑步社群内部权力关系分割为以下3个圈层(图3)。

第1圈层是核心层。该圈层的成员是社群中权力较高者,有11人,所发信息多为来自跑步赛事现场的信息,是一手资料的发掘者,一般能获取较高认同,其余成员对其发布的信息意见争议小,信任度高,属于社群意见领袖群体。

第2圈层是中间层。权力属于中间水平,每天发言量介于40~70条,平均回复量36.7条。这类成员有17人,一般又分为以下2类主体。第1类是意见争议者,其发言量低于管理员或意见领袖,其观点易获得群成员集体讨论而获取更高回复量,但信任度较低,特点是有鲜明的对立观点,言辞激进,往往会营造出引起群体围攻的讨论氛围。例如,在第8届北京奥森“光猪跑”赛当天,群成员“@喵小奕”上传了大量现场图片,争议者表达出“辣眼睛”“有伤风化”等不尊重运动员的词汇,瞬间引起群内其他成员的围攻。由于网络匿名的原因,其言辞举动在跑步社群中更肆无忌惮,类似于“键盘侠”的角色。由于管理员和群规的限制,意见争议者在发出不当言论后,往往会态度缓和,不再继续回应。第2类主体是议题扩散者。这类群体比较活跃,以赛事信息与媒体报道的转发行为为主,由于扮演该角色较久,也具备一定的权威度和话语权。

第3圈层是边缘层或围观层,是社群中大部分成员的状态,占总成员数的74.2%。这类成员一般属于“跟风党”和“点赞党”,在社群中存在感低,一般是初来的新人或对话题不感兴趣的成员,且极大可能处在流动的边缘地带。

需要说明的是,在3个圈层之外还存在一些卫星状的“子群”(图2左上方),这些边缘成员之间互动自如,无视主流圈层的存在。这说明在跑步社群内可能还有不同的“子空间”共存,跑步社群也具有列斐伏尔提出的空间圈层性、异质性和并置性等特点。

3.4 跑步社群的网络结构:相较一般社群“窄而浅”

跑步社群作为一个依赖跑步而结成的趣缘社群,与一般的趣缘社群有显著的区别。为了直观比较,选取鹿晗粉丝QQ群作为比较对象。鹿晗粉丝QQ群属于迷群,是基于偶像而结成的虚拟社群,选取2017年10月8日12时鹿晗公布恋情时群内成员的话语讨论为比较对象,结合该群的网络属性[30]与跑步社群进行比较。结果如表2所示。

表2显示,2类趣缘社群在密度、平均度、强弱成分、聚类系数、平均距离、网络层级等方面存在显著差异。平均度为网内所有连接数除以节点个数,平均度越高说明平均每个点的连接数越多。跑步社群的密度、平均度均低于粉丝社群,同时,跑步社群中“80前”成员占14%,说明其成员相对年长,空闲时间较少,兴趣点相对单一,成员互动较少,联系不够紧密,属于高疏社群;而粉丝社群成员较年轻,空闲时间较多,关注的偶像话题较多,属于高密社群。另外,强成分更强调情感、归属等社会特征,弱成分更强调信息的分享、快捷,跑步社群的强成分远高于粉丝社群,而弱成分低于后者。主要原因是:跑步社群主要是社群管理员之间在互动,边缘成员很少发言或插话,管理员之间“插科打诨”,造成成员之间互动较多,情感相对更亲密,强成分较多;粉丝社群成员相对年轻(很多成员不超过20岁),作为陌生成员无所顾忌,自由发言,多是一些关于鹿晗活动的信息分享,强成分较少,弱成分较多。

聚类系数是衡量社群内同类子群多寡的指标,一般而言,聚类系数越高说明社群内同类子群数量越少,节点可清晰地划分到不同子群中。跑步社群的聚类系数高于粉丝社群,说明跑步社群中的子群数量少于粉丝社群,主要是管理员之间的互动,其他人群多是边缘成员,也在一定程度上佐证了跑步社群内部权力结构呈现集中化的结论。如果说聚类系数可考察横向面的子群多寡,网络层级考察的则是纵向面的层级数量。可以看出,跑步社群内的网络层级低于粉丝社群,其内部子群数量不多,横向面比较窄,层级不多,纵向面也不深,与粉丝社群相比,网络结构呈现“窄而浅”的特征。

造成以上差异的原因如下。①社群存在的基础不同。体育趣缘社群基于共同的运动爱好而存在,粉丝趣缘社群基于具体某个偶像而存在,两者具有存在物的质的差异——跑步社群的存在是寻求社会支持和群体认同,粉丝社群的存在则是基于娱乐和信息交换。②群内管理规则的差异。跑步社群规定群成员分享的必须是与跑步相关的信息,一旦发布广告与营销等无关信息则一律被“踢”出群,而粉丝社群无相关规定,信息的异质性较强。③从群规模上看,“北京跑步爱好者”群有1 600多位成员,本文所选鹿晗粉丝QQ群仅有258名成员,人数的差异也造成了两者网络参数的基数不同。

4 结 论

综合以上研究与讨论,相较于一般趣缘社群,跑步社群具有以下新特点:

(1)跑步社群内部主要围绕“身体”符号展开,在社群内身体拥有更多的符號化表征,身体数据和行为的可视性使身体在社交展演平台上成为审美的对象和社会身份的表达,成员通过制造或改造身体符号元素与信息表达,实现对身体意象的满足和群体认同,进而实现空间与身体的互动与转换。

(2)跑步在线下是一种“枯燥循环的机械运动”,成员加入跑步社群的动机主要是获取社会支持,而一般趣缘社群成员加入社群的动机主要是娱乐或信息交换,两者存在本质差异,这也决定了跑步社群具有完全不同于一般趣缘社群的互动仪式和内部网络结构。

(3)跑步社群更加注重社群互动仪式。凯瑞在其“传播的仪式观”论述中认为,传播不是单纯地分享信息,而是共享信仰的表征,是一种共享、参与、沟通的文化仪式。跑步赛事脱胎于节日庆典、宗教祭祀等仪式活动,本文研究的2个赛事本身也是一种仪式,成员借助符号和身体实践(签到、“打卡”、专有词使用等)进行文化和意义的表达和传承。

(4)跑步社群内部具有更高的社群稀疏性和成员流动性。这是因为跑步社群是基于跑步而产生的,话题单一,并有严格群规,内部互动性低于其他趣缘社群,社群密度不高。

(5)跑步社群内部存在森严的权力结构与话语压制关系。在一般趣缘社群中,由于话题多元松散,很容易形成小圈子互动,在一定程度上可以消解群管理员的话语权威,而在跑步社群中,话题单一、群规严格,具有明显的话语权结构。

(6)跑步社群的网络结构呈现“窄而浅”的属性,比一般趣缘社群更加简单。

作者贡献声明:

李 彪:确定论文选题,设计论文框架,分析数据,撰写、审核、修改论文;

郑满宁:访谈调研,分析数据,撰写论文;

钱 瑾:收集数据,审核论文。

参考文献

[1] ALAN L.The history of a habit: Jogging as a palliative to sedentariness in 1960s America[J].Cultural Geographies,2015,22(1) :103-126

[2] 智研咨询.2017—2023年中国互联网体育市场运营分析与发展前景研究报告[EB/OL]. [2019-07-25].http://www.chyxx.com/research/201708/548722.html

[3] 艾瑞咨询.中国互联网+体育报告[EB/OL].[2019-07-25].http://www.199it.com/archives/618632.html

[4] 艾瑞咨詢.2017年中国互联网体育服务行业报告[EB/OL]. [2019-07-25]. https://www.sohu.com/a/192526875_505583

[5] 陆扬.空间和地方的后现代维度[J].学术研究,2009(3):129

[6] 刘涛.社会化媒体与空间的社会化生产:福柯“空间规训思想”的当代阐释[J].国际新闻界,2014(5):48-63

[7] 张一兵.社会批判理论纪事[M].北京:中央编译出版社,2006:180

[8] 黎明.“互联网+”时代实体书店的多维空间生产[J].现代出版,2017(5):15

[9] 路程.列斐伏尔空间生产理论中的身体问题[J].江西社会科学,2015(4):100-103

[10] ROBERT N. The social philosophers: Community and conflict in western thought by Robert Nisbet[J]. American Journal of Sociology, 1973,9(1):173-174

[11] KIM C,MIN S J,YU J G.A study of web communications use and satisfaction on leisure sports community[J]. International Journal of Human Movement Science,2011,5(2):47-67

[12] YANG J K.The relationship among community spirit, community identification,and community loyalty of online sports community user[J].Sport Mont,2015,13(43-44-45):75-82

[13] LEE A Y,PARK S M.Relation between online sports community awareness and sports activity [EB/OL]. [2019-08-29].https://www.researchgate.net/publication/290290 270_relation_between_online_sports_community_awareness_and_sports_activity

[14] 徐凤琴,黄彦军.我国社会转型期体育社群的监督管理机制[J].体育学刊,2008,15(2):38-40

[15] 夏成前.人类的社群意识与赛会情结:南京青奥会的意义追寻与价值之思[J].南京体育学院学报(社会科学版),2010,24(2):18-21

[16] 郑仲凡.广场舞在构建健康中国2030体系中的功效探究[J].南京体育学院学报(社会科学版),2017,31(1):48-52

[17] 徐永涛,郭勇.论户外风险性运动网络社群的规制[J].山东行政学院学报,2013(6):113-117

[18] 王相飞.大型体育赛事社群成长的发展模式[J].体育学刊,2016,23(1):31-35

[19] 纪宁.体育旅游创业投资发展趋势[J].体育成人教育学刊,2016,32(6):43-45

[20] 霍兴彦,郇昌店,郝海亭.我国业余马拉松跑者社会互动质性研究[J].首都体育学院学报,2018(4):323-326

[21] 李颖.美图的视觉魅惑:神话化身体的表征、展演与超载[J].中国青年研究,2017(3):25-30

[22] 戈夫曼.日常生活中的自我呈现[M].周怡,译.北京:北京大学出版社,2008:89

[23] 司文会.符号·文学·文化:罗兰·巴尔特符号学思想研究[M].北京:中国书籍出版社,2016:209

[24] 王翔.文化狂欢与身份认同:《天下足球》栏目官方微博平台的受众分析[D].西安:陕西师范大学,2015:18

[25] 柯林斯.互动仪式链[M].林聚任,译.北京:商务印书馆,2012:36

[26] 吴迪,严三九.网络亚文化群体的互动仪式链模型探究[J].现代传播,2016(3):17-20

[27] 张淑华.身份认同研究综述[J].心理研究,2012(1):21-27

[28] 郑满宁.公共事件在微信社群的传播场域与话语空间研究[J].国际新闻界,2018(4):76-96

[29] 刘军.社会网络分析导论[M].北京:社会科学文献出版社,2004:111

[30] 李彪,吴倩.危机语境下趣缘社群话语空间重构与维系研究[J].现代传播,2018(12):143-148

[31] 苏晓萍.利用邻域“结构洞”寻找社会网络中最具影响力节点[J].物理学报,2015, 64(2):1-11

[32] 伯特.结构洞:竞争的社会结构[M].任敏,译.上海:格致出版社,2017:41-42

[33] 禹卫华.微信群的传播分析:节点、文本与社交网络:以三个校园微信群为例[J].新闻记者,2016(10):61-65