阿昔洛韦静脉滴注致婴幼儿血管坏死及周边皮肤溃烂临床分析

2020-06-16欧阳燕曾新华李婷朱惠芳罗开源

欧阳燕,曾新华,李婷,朱惠芳,罗开源

病毒性脑炎是由病毒感染导致的颅内实质性炎性病变,不同国家和地区引起病毒性脑炎的致病病毒种类不同,我国病毒性脑炎患儿最常见的致病病毒是人肠道病毒[1]。阿昔洛韦作为一种广谱高效的抗病毒药物,是目前儿童病毒性脑炎的首选治疗药物[2-4]。研究表明,阿昔洛韦用于治疗小儿病毒性脑炎可明显改善其临床症状,降低并发症的发生率,效果优于利巴韦林[5]。

阿昔洛韦的口服吸收较差,相比较而言,静脉滴注的给药方式更有利于药物的吸收,其在体内的代谢效率较低,45%~79%的药物以原药形式经肾小球滤过和肾小管分泌排出体外;因此,虽然阿昔洛韦对人体的作用相对安全,鉴于药物的代谢和排泄特点,仍可对肾脏功能造成一定的损害,尤其是在肾功能不全的患儿中,应减少药物的剂量[6]。此外,在不同年龄段,阿昔洛韦静脉滴注还可造成不同程度的不良反应,如过敏性休克、血尿、关节疼痛、抽搐及意识障碍等[7-9]。静脉炎作为阿昔洛韦静脉滴注治疗方式伴随的常见不良反应,通常受药物因素、年龄因素以及静脉滴注操作方式等影响[10]。虽然阿昔洛韦导致静脉炎的发生率高,但预后性较好,通过查阅国内文献,并未发现严重静脉炎的报道。本文报道了赣南医学院第一附属医院于2019年收治的2例病毒性脑炎患儿,入院时伴有发热和抽搐,入院后分别予以手背部和头部静脉滴注阿昔洛韦进行抗病毒治疗,随后出现针刺部位局部血管坏死和周边皮肤溃烂的不良反应事件,通过护理和有效的干预,最终使不良反应的影响降到最低,为日后及早干预和处理阿昔洛韦所致血管坏死和周边皮肤溃烂提供临床经验。

1 病例简介

患儿1,男,1个月4天,于2019-06-24入住赣南医学院第一附属医院,入院前曾因无明显诱因出现发热,热峰38.3 ℃,偶有惊跳,无寒战、抽搐、尖叫、呕吐、腹泻等,于当地妇幼保健院就诊,外院给予哌拉西林钠他唑巴坦钠抗感染、退热、补液等支持治疗,经治疗2 d后,患儿症状未见改善,仍有发热,体温波动于38.4~38.6 ℃,患儿家属要求转上级医院就诊,遂转入本院就诊。入院后患儿家属主诉其发热,体温38.0 ℃,伴腹泻,伴肛门周围红色皮疹,偶有一过性惊跳,无寒战、抽搐、尖叫、呕吐等。以“(1)发热查因,(2)婴儿腹泻病,(3)尿布性皮炎”收治入院。入院后患儿意识清楚,精神稍差,饮食欠佳(发病前吃奶量75~90 ml/d,发病后吃奶50~60 ml/d),小便正常,大便藏青色稀便。

入院后体格检查:体温38.0 ℃,脉搏121 次/min,呼吸32 次 /min,血压 76/52 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa),体质量4.76 kg;精神稍差,前囟平软,稍隆起,颈软,无抵抗,双肺呼吸音粗,未闻及干湿啰音。心前区无隆起,心尖搏动不能明视,未触及震颤,叩诊心界无扩大,心率121次/min,律齐,心音正常,心脏各瓣膜听诊区未闻及杂音。腹部稍膨隆,尚软,肠鸣音稍活跃。四肢肌张力正常。肛门部可见大量红色皮疹。为明确诊断,行腰椎穿刺术,(1)脑脊液生化结果:脑脊液葡萄糖(干化学法)2.1 mmol/L,脑脊液氯化物(干化学法)115.7 mmol/ L,脑脊液总蛋白(干化学法)828 mg/L;(2)脑脊液免疫球蛋白G(IgG)合成率:白蛋白36.5 g/L,尿微量白蛋白 355.5 mg/L,IgG 4.93 g/L,脑脊液 IgG 39.76 mg/L,24 h IgG合成率9.36 mg/24 h。结合患儿病史、查体及辅助检查,将入院时诊断修正为:(1)病毒性脑炎;(2)婴儿腹泻病;(3)尿布性皮炎。诊断明确后,给予阿昔洛韦(0.9%氯化钠溶液20 ml+阿昔洛韦0.04 g)静脉滴注抗病毒对症治疗,针刺部位为右手手背静脉血管,并予布地奈德1 mg+特布他林2.5 mg雾化吸入,2次/d,营养支持、补液等对症治疗。患儿经阿昔洛韦治疗第7天,观察到手背部静脉针刺点周边皮肤出现红肿,遂更换其他针刺点。用药第10天时,红肿的皮肤已出现溃烂和坏死;第14天时,已观察到坏死的血管。及时对溃烂皮肤部位先后进行清创胶+泡沫敷料等护理,银离子藻酸盐+泡沫敷料护理以及水胶体透明贴护理(见图1)。患儿阿昔洛韦用药时长共14 d,更换其他静脉针刺部位进行静脉滴注后,其他针刺位点周边未见明显的皮肤坏死和溃烂。患儿治疗后病情好转,于入院后第15天出院。医生嘱患儿家属做好患儿家庭护理。

患儿2,女,4个月。2个月前患儿曾因抽搐入住当地县人民医院,当地医院进行脑脊液常规检查,结果示:无色,透明,无凝块,细胞总数1 530×106/L,有核细胞238×106/L,潘氏蛋白阴性;墨汁染色:未见新型隐球菌。脑脊液生化:乳酸脱氢酶23.0 U/L,葡萄糖3.61 mmol/L,被诊断为“化脓性脑膜炎”,予以吸氧、止惊、青霉素钠治疗,并联合头孢曲松钠抗感染、甘露醇降压等治疗,治疗后症状缓解1 d。但于入院后第3天凌晨出现无明显诱因抽搐2次,间隔4 h,抽搐时表现为呼之不应、四肢抖动、两眼上翻、牙关紧闭、口唇发绀,无口吐白沫、大小便失禁,持续2~3 min,可自行缓解,缓解后精神差,无咳嗽、呕吐、气喘、气促。遂于2019-08-28转入赣南医学院第一附属医院治疗,门诊拟“化脓性脑膜炎”收入本科室。入院后给予头孢噻肟钠+青霉素抗感染、甘露醇降颅压、地塞米松抗炎、营养支持、补液、补充电解质等治疗,治疗14 d后,病情好转,无发热、抽搐,持续3 d后出院。患儿于4月龄时再次发生抽搐,伴有发热,收入本科室。

入院后体格检查:体温37.1 ℃,脉搏119次/min,呼吸36 次 /min,血压 82/54 mm Hg,体质量 6.43 kg。意识清晰,精神差,呼吸平稳,颈稍抵抗,手足未见疱疹,双侧瞳孔等大、等圆,对光反射灵敏;双肺呼吸音粗,未闻及干湿啰音。心率119次/min,律齐,心音正常,心脏各瓣膜听诊区未闻及杂音。腹部平坦、软,肝脾肋下未触及,肠鸣音正常。肌张力正常,生理反射存在,双侧巴氏征阳性。

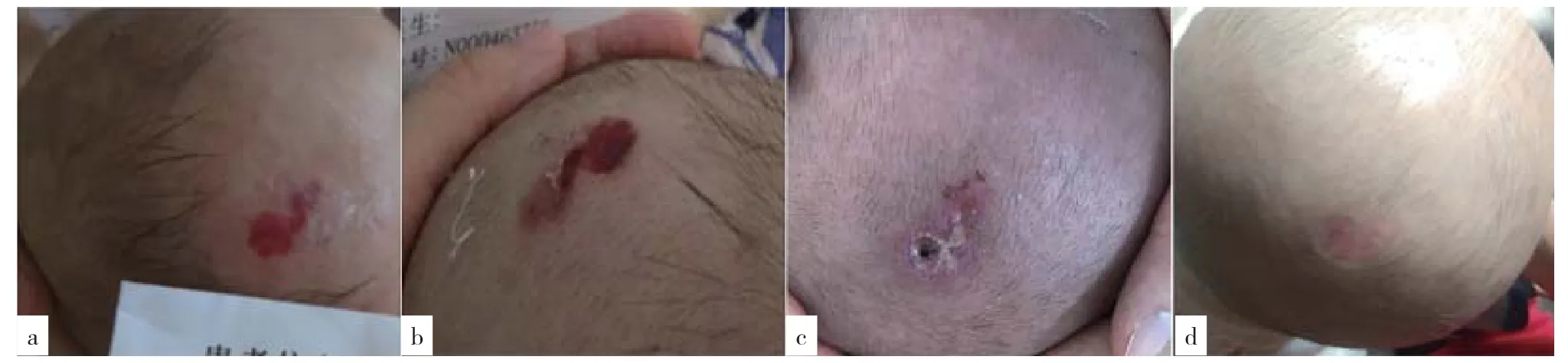

脑脊液相关检查结果如下:墨汁染色、脑脊液常规、脑脊液生化、脑脊液IgG合成率未见明显异常,神经元特异性烯醇化酶:46.6 μg/L。诊断:(1)病毒性脑炎;(2)继发性癫痫?临床予阿昔洛韦(0.9%氯化钠溶液60 ml+阿昔洛韦0.06 g,8 h/次)静脉滴注抗病毒对症治疗,针刺部位为头部静脉血管,并予营养支持、补液等对症治疗。第1天静脉滴注阿昔洛韦过程中发生液体外渗,更换为其他针刺部位,第2天静脉滴注液体外渗头皮部位发生皮肤溃烂,血管发展为坏死。阿昔洛韦使用4 d,期间其他针刺部位未见局部皮肤溃烂和坏死现象(见图2)。经清创胶+泡沫敷料,银离子藻酸盐+泡沫敷料以及水胶体透明贴等护理后,患儿头皮针刺溃烂伤口于用药后25 d完全愈合。

2 讨论

阿昔洛韦别名无环鸟苷,是一种人工合成的嘌呤核苷类似物,具有广谱的抗DNA病毒作用,其药理作用包括两个方面:一方面通过直接结合病毒的DNA聚合酶,干扰DNA聚合酶的作用,从而抑制病毒的复制;另一方面,在DNA复制过程中,通过渗入到子代DNA链中,从而中断DNA的延伸[11],最终达到抑制病毒复制的目的。在临床工作中,仅25%~30%的中枢神经病毒感染病例可确定其致病病毒,而在确定的致病病毒中,单纯疱疹病毒是导致病毒性脑炎最严重的一种,发生重症脑炎的概率较大,严重者可导致急性期死亡或后遗症[4]。根据第九版《儿科学》[12]推荐,对于病原不明确的病毒性脑炎,应首选阿昔洛韦治疗。阿昔洛韦在临床上治疗病毒性脑炎的疗效是肯定的,可大幅度降低单纯疱疹病毒的病死率,且药物的毒性相对较低。药代动力学表明,阿昔洛韦能广泛分布于机体各组织和体液中,在肾脏、肝脏和小肠中浓度最高,脑脊液中浓度约为血浓度的一半[13]。在一项针对儿童和青少年疱疹病毒脑炎的回顾性队列研究中发现,剂量为60 mg·kg-1·d-1的阿昔洛韦治疗效果显著优于剂量为30 mg·kg-1·d-1[14]。一项评估阿昔洛韦治疗儿童病毒性脑炎有效性和安全性的队列研究表明,与低剂量(30 mg·kg-1·d-1)相比,经验性高剂量(60 mg·kg-1·d-1)阿昔洛韦并未带来更严重的不良反应,而治疗效果明显提高[15]。在美国,新生儿及3个月以上儿童的阿昔洛韦推荐使用剂量为60 mg·kg-1·d-1,使用周期为 14~21 d[16]。国内阿昔洛韦推荐的使用剂量为 5~10 mg/kg,8 h/次[17],常见的不良反应包括注射部位的炎症或静脉炎、荨麻疹、皮疹等,其中最常见的不良反应为静脉滴注引起的急性肾衰竭[17]。近年来随着阿昔洛韦临床应用的推广,其不合理用药导致的不良反应事件频发。然而在儿童中,比较少见特殊的不良反应报道。

图1 患儿1(男)右手手背针刺部位血管坏死伴周边皮肤溃烂愈合过程Figure 1 The healing process of angionecrosis at the injection site accompanied by adjacent skin ulceration on the right hand (case 1,a 34-day-old male infant)

图2 患儿2(女)头部针刺部位血管坏死伴周边皮肤溃烂愈合过程Figure 2 The healing process of angionecrosis at the injection site accompanied by adjacent skin ulceration on the head (case 2,a 4-month-old female infant)

国外一篇病例报道研究发现,1名12岁的单纯疱疹病毒脑炎男性患儿,在第6次经手臂静脉滴注阿昔洛韦治疗16 h后,发现离血管针刺部位3~4 cm的周边血管出现3个直径1~3 cm的水泡性病变,随后出现较轻微的皮肤溃烂,患儿住院治疗17 d后,完全好转后出院。研究者分析该不良反应可能与局部药物毒性,以及碱性溶液外渗造成的外膜血管损伤有关[18]。另一项研究表明,使用阿昔洛韦治疗时患儿局部皮肤的不良反应可能与药物高浓度相关[19]。本文报道的2例患儿均诊断为病毒性脑炎,伴有发热和抽搐,入院后分别予以手背部和头部静脉滴注阿昔洛韦进行抗病毒治疗。分别于用药后第8天和第2天出现静脉针刺部位血管坏死,并伴有周边皮肤红肿、溃烂和坏死。经过清创和敷料等护理,患儿的溃烂部位逐渐好转,分别于用药后第36天和第25天愈合,2例患儿在康复期间均未出现其他类型的感染。针刺点小血管坏死可能是静脉炎的一种极端形式,而针刺部位周围皮肤溃烂和坏死,属于注射部位炎症的一种。本文中的2例患儿均为小月龄患儿,分别为1个月和4个月,尤其是在1月龄患儿的不良反应更加严重,这或许与低月龄患儿血管壁较薄有关,药物更易发生外渗,造成局部组织浸润在较高药物浓度的碱性渗液中,在大龄儿童或成年人中可能发生较轻的不良反应,例如皮炎或血管炎,在小月龄婴儿中则可能发展为严重的血管坏死和针刺部位周边皮肤的溃烂和坏死。

综上所述,使用阿昔洛韦进行婴幼儿抗病毒治疗时,应在监测患儿其他不良反应的同时,密切关注患儿针刺部位周边皮肤的炎症,若发现有红肿,应立即停止该穿刺点作为静脉滴注途径,更换到其他部位的静脉进行滴注,并对出现炎症的局部进行清创和细致护理,以免造成更严重的感染。

作者贡献:罗开源负责论文的构思和设计,负责文章的质量控制及审校;欧阳燕实施研究并做可行性分析,撰写论文,修改论文;曾新华收集资料;李婷和朱惠芳负责整理资料。

本文无利益冲突。