基于NDVI的塔里木盆地北缘绿洲-荒漠过渡带时空演变分析

2020-06-08边慧芹王雪梅

边慧芹, 王雪梅, 2,*

基于NDVI的塔里木盆地北缘绿洲-荒漠过渡带时空演变分析

边慧芹1, 王雪梅1, 2,*

1. 新疆师范大学地理科学与旅游学院, 乌鲁木齐 830054 2. 新疆维吾尔自治区重点实验室“新疆干旱区湖泊环境与资源实验室”, 乌鲁木齐 830054

基于2001、2007、2013和2017年的 ETM/OLI遥感影像, 使用复合植被指数构建的植被覆盖度模型与目视解译相结合提取塔里木盆地北缘绿洲-荒漠过渡带, 并对其时空演变过程进行分析, 为推动干旱区绿洲经济的可持续发展, 土地荒漠化防治以及区域生态环境改善提供依据。结果表明: (1)2001—2017年间研究区绿洲面积呈扩增趋势, 荒漠面积呈下降趋势; 过渡带面积先减少后趋于稳定, 年均扩增速率为–0.264%。(2)近16年来绿洲面积沿其边缘向外有不同程度的扩增, 过渡带扩张面积主要由荒漠变化而来, 缩小面积主要变化为绿洲, 未变化面积趋于稳定, 年均变化面积为–0.058×104hm2; (3)研究时段内受人为因素影响, 绿洲面积迅速扩张, 过渡带内侧的荒漠植被被开垦为耕地; 位于区域东部和南部的地带, 由于受地形和水文等自然因素的影响, 过渡带面积扩增, 荒漠面积缩减。近16年来塔里木盆地北缘加快了绿洲化进程, 较为有效的控制了荒漠化; 但过渡带空间变动较大, 绿洲扩张过快且普遍存在环境恶化现象, 该区域的生态环境还需进一步改善。

植被覆盖度模型; 叠加分析; 绿洲-荒漠过渡带; 塔里木盆地北缘

0 前言

绿洲-荒漠过渡带(又称绿洲与荒漠的过渡区, 以下简称过渡带)是连接绿洲与荒漠间有限宽的交错地带[1]。过渡带的出现是由于绿洲到荒漠方向受水热环境因子影响, 致使植被等自然景观呈现过渡特征[2]。过渡带的作用在于稳固绿洲、防制荒漠化, 使生态系统保持或趋于稳定[3]。过渡带常因受到人类活动的影响而发生变化, 在人地关系研究中占有重要地位, 是干旱半干旱区研究的热点对象[4-5]。

众多学者对过渡带生态系统构建[6]、植物群落生态功能[7]、植物群落物种多样性[8]等方面进行研究, 并进一步探究过渡带内植被变化与水环境[9]、土壤因子[10]、环境因子[11]的响应规律, 为保护过渡带提出对策及建议。研究发现过渡带内植被多样性常因绿洲边缘及外围开垦人工绿洲、土地开发利用等活动受到破环, 进一步引起荒漠化使得生态环境变化[12]; 过渡带内植被生长在时间和空间上的变化能够在一定程度上反映生态环境的走向及绿洲、荒漠的稳定情况[13-14]; 由绿洲至荒漠方向的植被景观呈梯度变化, 利用植被覆盖度可以很好的定义过渡带[15]。

塔里木盆地北缘是极端干旱区, 沙漠和戈壁是构成荒漠的主体景观, 绿洲呈不规则状镶嵌在其中, 在绿洲与荒漠强烈的自然景观对比下, 发现普遍存在既区别于绿洲又区别于荒漠的包括植被景观在内的宽度不一的过渡地区。对位于塔里木盆地北缘的渭干河-库车河三角洲绿洲调查发现: 区域北部与天山山脉相接、西部与荒漠相连, 受环境及水分条件限制, 过渡带缺失, 区域东部和南部绿洲虽然经过多次扩张, 但其边缘依然存在植被景观的梯度变化, 具有明显的过渡带。

前人对本区域的过渡带时空演变研究较少, 且单纯利用植被覆盖度提取过渡带易使较高或较低覆盖的过渡带植被误分为其他景观等而存在一定误差, 为了探究塔里木盆地北缘过渡带动态变化过程对绿洲、荒漠生态安全的影响, 本文在野外实地调查的基础上, 借助植被覆盖度模型与人工目视解译相结合的方法提取过渡带, 并对其进行时空演变分析, 为保护绿洲, 推动绿洲经济发展, 防治荒漠化, 加强保护过渡带及生态系统稳定, 维持生态安全, 推动生态文明建设提供依据。

1 研究区概况

由渭干河和库车河夹带大量天山南麓冲(洪)积物形成的渭干河-库车河三角洲绿洲, 位于塔里木盆地北缘, 空间位置约在39°30′—42°40′N, 81°27′—84°07′E。该地区在阿克苏地区的管辖范围内, 由库车市、沙雅县及新和县组成, 东部和轮台县相接, 西部和温宿、阿克苏相邻; 南部跨越塔克拉玛干大沙漠与和田相望, 北部以天山山脉为界线与和静县分隔。地处干旱与极端干旱地区, 属于大陆性暖温带干旱气候, 有丰富的光热资源, 但区域内土地荒漠化、盐渍化严重, 生态环境较为脆弱。主要经济农作物包括小麦、棉花、玉米和红枣, 主要植被覆盖类型包括以柽柳为主的小乔木; 以白刺、花花柴、盐节木及盐穗木为主的灌木; 以骆驼刺、猪毛菜及芦苇为主的草本植物。

2 数据与方法

2.1 数据来源及预处理

本文所使用的遥感数据包括成像质量较高、云量小于10%(或无云)的且在植被生长旺季时间范围内的2001年8月和2007年8月的Landsat7 ETM遥感影像, 以及2013年8月和2017年9月的Landsat8 OLI遥感影像。

图1 研究区概况图

Figure 1 General situation of the study area

本文所使用的野外调查数据是2007及2013年通过在研究区绿洲、过渡带及荒漠区随机布设样地, 将每个样地划分为四块借助数码相机取景并得到地貌特征、地表植被组成等数据, 后通过数码照片提取每个样地的植被覆盖度数据。

数据预处理是在ENVI5.1软件中利用遥感影像头文件对其进行辐射定标、大气校正、几何配准、图像裁剪、重采样等操作。其中2007年8月遥感影像需要先进行去条带处理再进行后续操作, 大气校正是利用FLAASH模块对4幅影像进行处理。

2.2 研究方法

2.2.1 绿洲-荒漠过渡带的确定

绿洲和荒漠之间的过渡带较难确定, 它会随着时间的推移, 在自然环境与人类活动的影响下发生变动。穆桂金等[15]在科学分析策勒绿洲-荒漠过渡带后, 认为其植被覆盖度在20%—25%之间。王蕙等[16]研究发现位于黑河中游绿洲边缘的植被群落(即过渡带)平均植被覆盖度为24%。任晓等[12]对塔里木盆地南缘人工绿洲进行研究, 将过渡带划分为植被覆盖度≤15%的区域。通过对研究区的实地考察, 发现绿洲边缘的植被景观呈梯度变化, 区域具有明显的过渡带。对地貌特征、植被组成及植被覆盖度进行实地调查, 结合遥感影像观测及前人研究发现: 绿洲由耕地(棉花、玉米、小麦、经济林地(红枣、苹果)等人工绿洲, 以及林地(胡杨林)、高覆盖草地、水体(渠道、河流)等自然绿洲构成, 植被覆盖度平均值高于35%; 过渡带由小乔木(柽柳)、灌木(盐节木、盐穗木、白刺)、草本(芦苇、骆驼刺、花花柴)等构成, 植被群落结构复杂, 多种植被聚丛生长, 植被覆盖度多数介于20%~35%, 平均覆盖度约为30%; 荒漠由未利用地(沙漠、盐碱地)、少量草本(芦苇、骆驼刺)、灌木及小乔木(柽柳)等构成, 植被分布疏散、类型单一, 植被覆盖度平均值低于20%。基于此特点, 本文将荒漠定义为植被覆盖度≤20%的区域, 过渡带定义为植被覆盖度20%—35%的区域, 绿洲定义为植被覆盖度>35%的区域。

2.2.2 植被覆盖度模型与目视解译

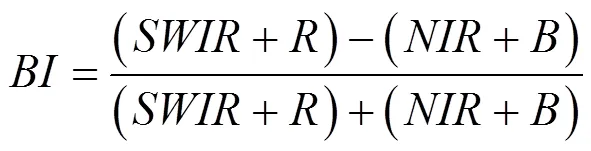

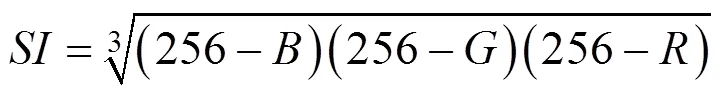

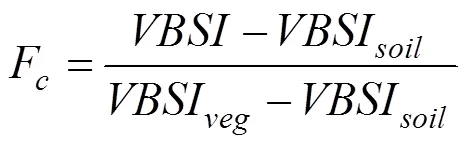

结合野外实测数据与大量研究发现, 用植被覆盖度可以较好界定绿洲-荒漠过渡带[15-16]。利用复合植被指数构建植被覆盖度模型能够不同程度的削弱影像中的阴影、土壤、裸地、城市用地等对植被的影响, 进而凸显地表植被信息[17-18]。公式如下:

式中:是植被指数,是裸土指数,是阴影指数,是由以上三种指数构建的复合植被指数,、、、、分别是蓝波段、绿波段、红波段、近红波段和短波红外波段,受不同区域影响有不同取值, 本区域的取值为–0.1。

式中:F是植被覆盖度,VBSI是无植被覆盖像元的值,VBSI是纯植被覆盖像元的I值。其中VBSIl和VBSI是在累计概率分布表中进行取值。

结合野外实地调查结果, 采用复合植被指数构建的模型反演研究区植被覆盖度并利用2007及2013年实测植被覆盖度与其反演结果作精度验证, 结果发现全部采样点反演植被覆盖度与实测植被覆盖度虽然存在一定偏差, 但精度分别达到63.492%和74.162%, 在一定程度上说明能够利用此方法反演植被覆盖度提取过渡带。

利用植被覆盖度提取过渡带可以确定其分布的大致位置, 但与实际情况存在一定误差。由于绿洲水体NDVI值为负值且取值较小, 利用植被覆盖度模型分类时易将其错分为荒漠; 绿洲城市集群及建设用地易错分为过渡带及荒漠、绿洲内部由于部分土地撂荒长满杂草易错分为过渡带; 过渡带中有些高覆盖植被易错分为绿洲、低覆被植被易错分为荒漠; 塔里木河沿岸胡杨林属于天然绿洲易错分为过渡带等, 因此本文利用人工目视解译消除误差以提高提取精度, 其中水体是通过阈值法提取出来叠加到绿洲面积中的。

3 结果与分析

3.1 绿洲-荒漠过渡带分布特点

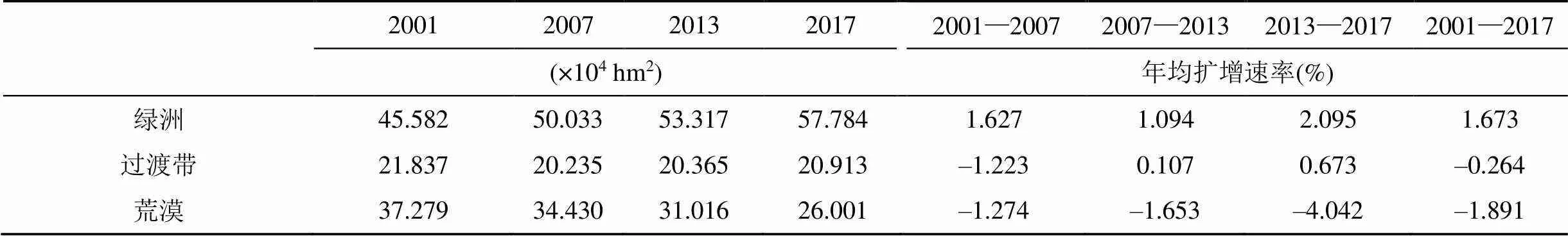

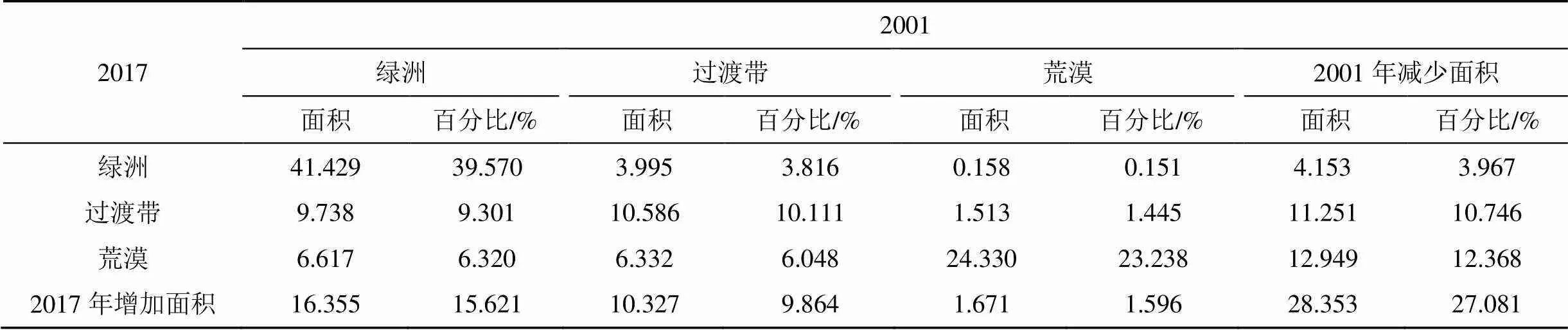

为揭示研究区绿洲-荒漠过渡带的面积变化情况, 对其面积进行统计并计算得到年均扩增速率(表1)。

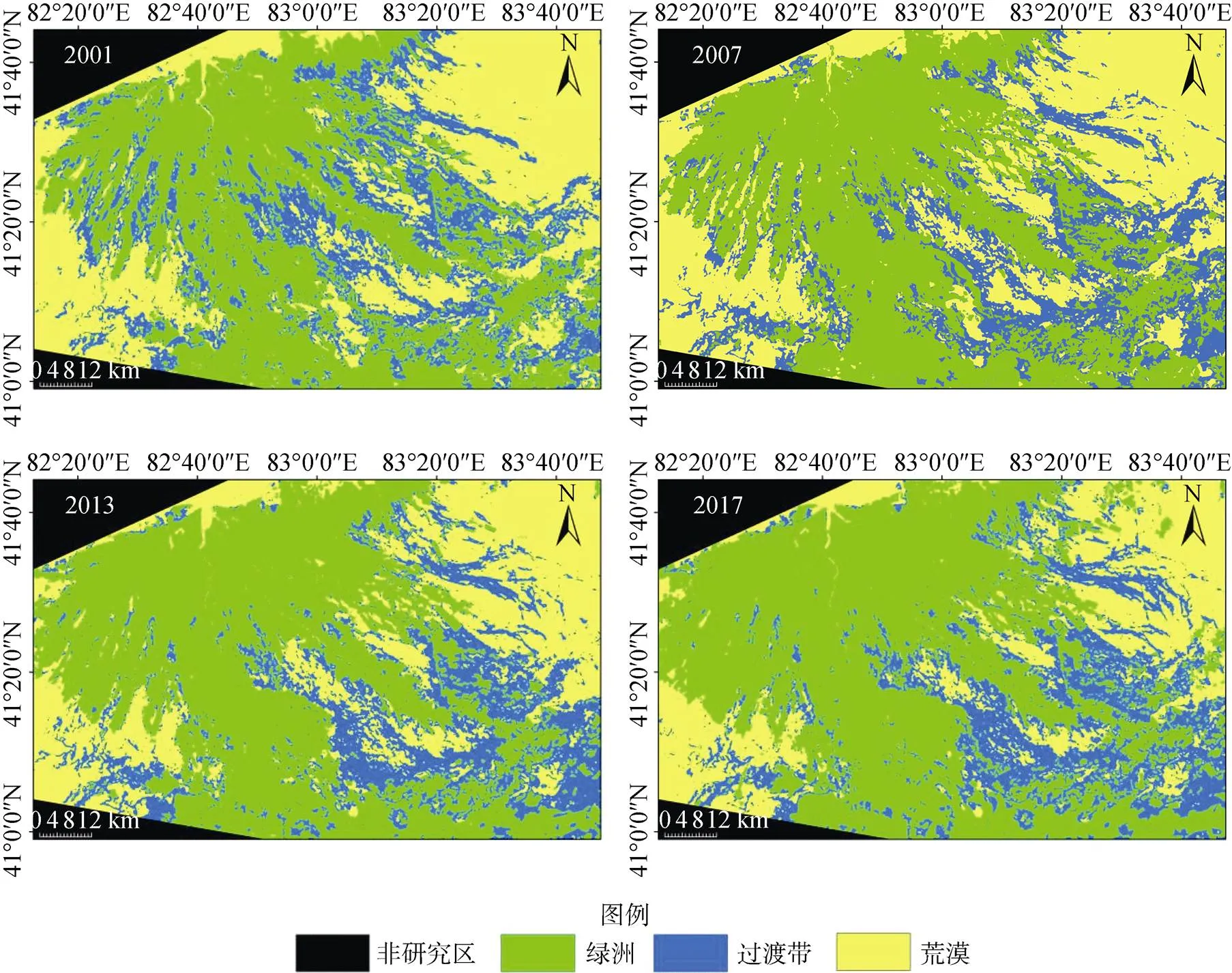

由图2可知, 2001—2017年位于研究区东部和南部的过渡带呈现扩增趋势, 位于研究区北部与西部的过渡带受环境与水分条件限制而缺失; 绿洲呈现沿其边缘向外扩增的趋势; 荒漠面积呈下降趋势。

表1 绿洲-荒漠过渡带面积及年均扩增速率统计表

图2 2001、2007、2013和2017年研究区绿洲-荒漠过渡带图

Figure 2 Oasis desert transition zone image in the study area in 2001, 2007, 2013 and 2017

研究时段内, 绿洲、过渡带及荒漠面积都有不同程度的变化。(1)绿洲面积由45.582×104hm2扩增到50.033×104hm2再扩增至53.317×104hm2后增加至57.784×104hm2, 面积扩增总量为12.202×104hm2, 2017年绿洲面积是2001年的1.268倍, 年均扩增速率为1.673 %。(2)过渡带面积呈先减少后趋于稳定的趋势, 由21.837×104hm2下降到20.235×104hm2再变化到20.365×104hm2后变化至20.913×104hm2, 面积减少总量为0.924×104hm2,过渡带面积2017年是2001年的0.958倍, 年均扩增速率为–0.264%; 其面积在不同阶段变动较大, 2001- 2007年, 每年减少1.223%, 2007-2013年及2013-2017年, 每年分别增加0.107%和0.673%。(3)荒漠面积由37.279×104hm2缩减到34.430×104hm2再下降到31.016×104hm2后减少至26.001×104hm2, 面积缩减总量为11.278×104hm2, 2017年荒漠面积是2001年的0.697倍, 每年减少1.891%。

16年来, 随着生态文明发展与建设, 研究区绿洲面积扩增, 荒漠面积缩减; 过渡带面积先下降后趋于稳定,区域东部和南部过渡带因地形、降水增多等自然因素影响而增多。

3.2 绿洲-荒漠过渡带演变分析

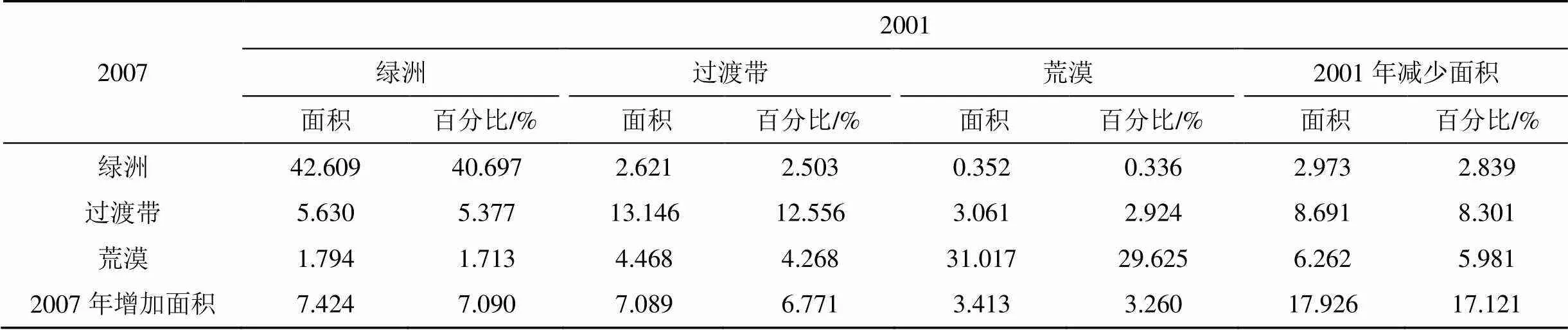

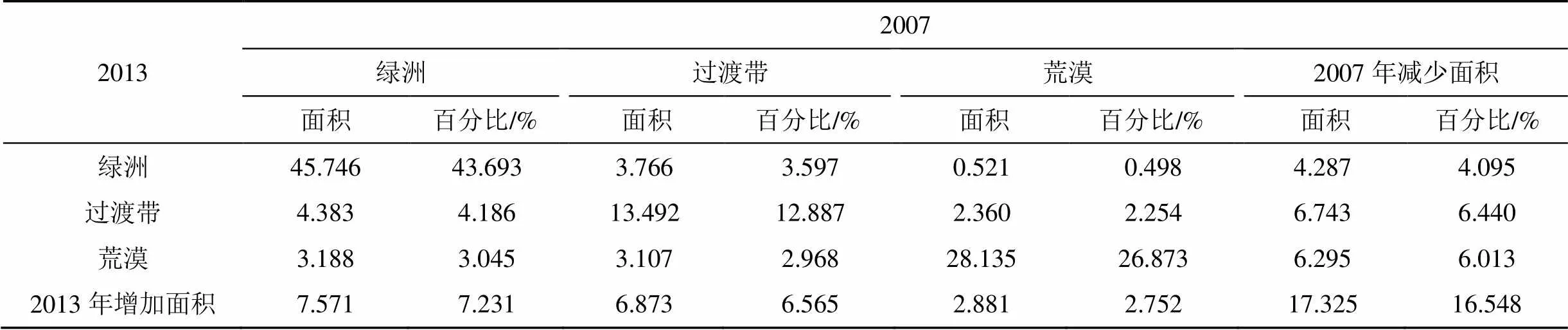

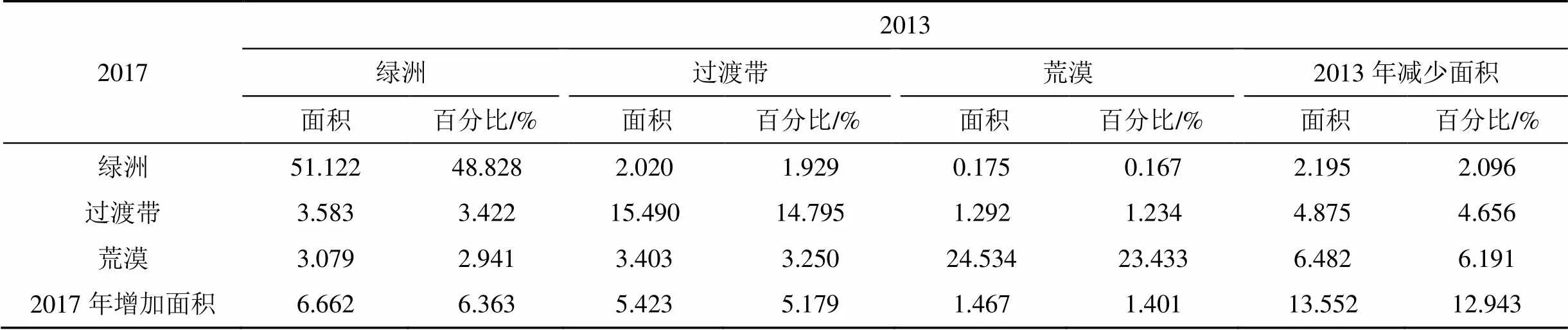

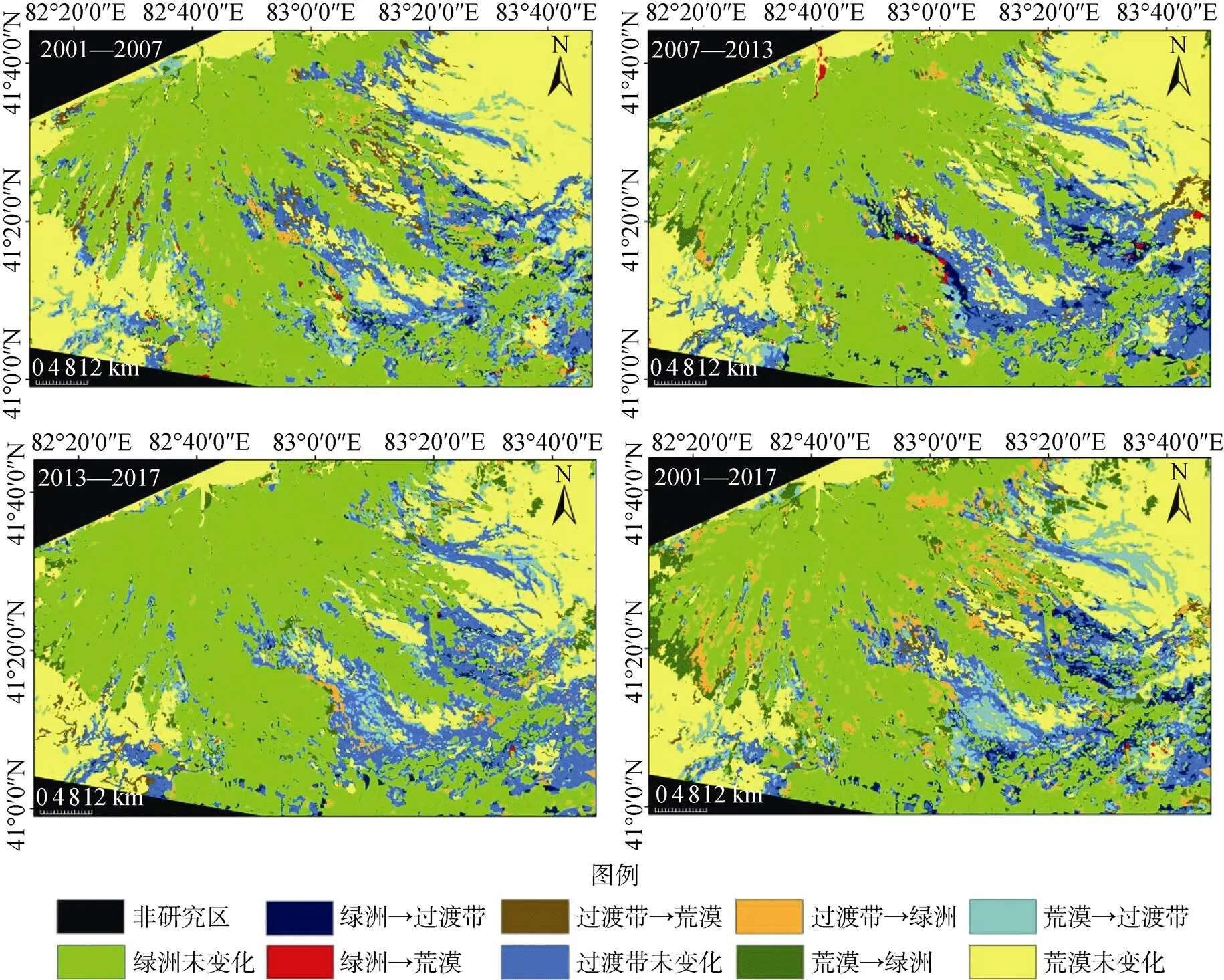

为研究绿洲-荒漠过渡带的空间变化过程, 对4幅绿洲-荒漠过渡带图作叠加处理, 得到研究区绿洲-荒漠过渡带面积变化统计表及变化图(见表2—5和图3)。

表2 2001—2007年绿洲-荒漠过渡带面积转移矩阵(×104 hm2)

表3 2007—2013年绿洲-荒漠过渡带面积转移矩阵(×104 hm2)

表4 2013—2017年绿洲-荒漠过渡带面积转移矩阵(×104 hm2)

表5 2001—2017年绿洲-荒漠过渡带面积转移矩阵(×104 hm2)

图3 2001—2007, 2007—2013和2013—2017, 2001—2017年研究区绿洲-荒漠过渡带变化图

Figure 3 Oasis desert transition zone change in the study area during 2001-2007, 2007-2013, 2013-2017 and 2001-2017

2001—2007年, 2007—2013年, 2013—2017年绿洲未变化面积与过渡带未变化面积呈增长趋势, 荒漠未变化面积呈减少趋势, 但2001—2017年绿洲、过渡带及荒漠未变化面积却较小, 结合图3可知, 近16年, 绿洲面积沿其边缘向外不同程度的扩增, 过渡带东部和南部面积增加致使荒漠面积减少, 同时绿洲、过渡带和荒漠间频繁的相互转换使得其未变化面积减小。

2001—2007年绿洲年均变化面积为0.742× 104hm2, 荒漠年均变化面积为–0.475×104hm2, 过渡带年均变化面积为–0.267×104hm2, 过渡带扩增面积是缩减面积的0.816倍。过渡带增加面积的36.973%由绿洲转化而来、63.027%由荒漠转化而来, 减少面积的64.780%转化为绿洲、35.220%转化为荒漠, 过渡带转化为绿洲是绿洲转化为过渡带面积的2.148倍, 荒漠转化为过渡带是过渡带转化为荒漠面积的1.460倍。

2007—2013年过渡带扩张面积是减小面积的1.019倍, 未转变面积是研究区面积的12.887%, 其扩张面积由54.794%的绿洲面积和45.206%的荒漠面积转变而来, 减小面积的65.001%及34.999%转变为绿洲和荒漠, 过渡带转变为绿洲的面积比绿洲转变为过渡带的面积多0.617×104hm2, 荒漠转变为过渡带的面积比过渡带转变为荒漠的面积多0.747× 104hm2, 年均变化面积为0.022×104hm2。绿洲扩增面积是缩减面积的1.766倍, 未转变面积占研究区面积的43.693%, 年均变化面积为0.547×104hm2。荒漠增加面积为2.881×104hm2, 缩小面积为6.295× 104hm2, 年均变化面积为–0.569×104hm2。

2013—2017年过渡带未变化面积为15.490×104hm2, 扩增面积为5.423×104hm2, 减少面积为4.875×104hm2,扩增面积是减少面积的1.112倍, 年均变化面积为0.137×104hm2, 其扩增面积的62.751%由荒漠转化而来、37.249%由绿洲转化而来, 减少面积的73.497%转变为绿洲、26.503%转变为荒漠。绿洲与荒漠年均变化面积与2001-2007年和2007-2013年相比, 达到最大, 分别为1.117×104hm2与–1.254×104hm2。

2001—2017年过渡带未转变面积占研究区面积的10.111%, 扩张面积为10.327×104hm2, 缩小面积为11.251×104hm2, 扩张面积是缩小面积的0.918倍, 年均变化面积为–0.058×104hm2。绿洲未变化面积为41.429×104hm2, 增加面积是减少面积的3.938倍, 年均变化面积为0.763×104hm2, 其增加面积的59.541%由过渡带转化而来, 其减少面积的96.196%转化为过渡带, 但过渡带转化为绿洲的面积更多。荒漠未转变面积为24.330×104hm2, 缩减面积是扩增面积的7.749倍, 年均变化面积为–0.705×104hm2, 其扩增面积主要由过渡带转变而来。

综上所述, 16年间, 虽然过渡带空间变化较大, 与绿洲、荒漠存在相互转化, 但其未变化面积趋于稳定; 绿洲呈扩增趋势, 荒漠呈缩减趋势, 表明绿洲化进程有所加快, 荒漠化得到一定治理, 区域内生态环境有所改善。

4 讨论与结论

4.1 讨论

通过野外实地考察, 发现绿洲边缘土壤受耕地灌溉影响, 土壤水分较多, 植被生长状态良好, 其植被覆盖度较高。由绿洲向荒漠方向, 耕地灌溉的水分逐渐减少, 地下水位随之下降, 土壤水分减少, 使得绿洲边缘植被生长发生变化, 植被覆盖度随之变化。因此利用植被覆盖度提取过渡带具有一定依据, 这与前人研究相一致[15-16]。

16年来随着该区域经济发展, 人口结构不断优化, 频繁的农业种植活动等影响, 区域绿洲沿其边缘向外侧呈扩增现象。在现代农业建设的影响下, 绿洲未变化面积不断增大, 使绿洲趋于稳定状态。随着“十五”至“十三五”规划的推进, 在生态文明建设基本政策影响下, 荒漠呈缩减现象, 荒漠化得到一定控制与治理[19]。

在绿洲扩张与荒漠缩减的同时, 过渡带内外边界呈现明显的变化。通过实地调查发现过渡带内侧植被因开垦遭到破坏, 植被多样性减弱, 因此过渡带内侧面积变化大多是由人类活动造成。过渡带外侧边界也呈现出缩减或扩增现象, 但扩增现象更为显著, 扩增面积主要位于研究区东部和南部, 在2001—2007年过渡带外围面积扩增最多, 渭-库绿洲平均降水量为50.0—66.5 mm, 但2001—2007年渭-库绿洲多年平均降水量约达85 mm, 由于研究区北部与天山山脉相接, 西部与塔克拉玛干沙漠相邻, 此区域受降水影响不大,因此东部与南部过渡带外围面积因降水增加而增多。渭-库绿洲近40年间年均降水量呈轻微上升趋势, 年均气温虽波动较大但总体呈上升趋势, 在一定程度上使得过渡带外侧边界发生变化[20]。又因过渡带外围变化面积远离绿洲, 没有明显人类活动痕迹, 因此, 过渡带外侧边界变动大多受自然因素影响。这与潘光耀等对塔里木盆地南缘策勒绿洲-沙漠过渡带的研究成果相一致[21]。而过渡带内部因植被多样性丰富、群落构成复杂, 受人为因素影响较少而趋于稳定[8]。研究区东南部绿洲转变为过渡带则主要是由于此地区水体变动, 淹没了耕地, 周围过渡带植被因有充足水分而变得丰富。

在一定程度上来说, 绿洲面积增加、荒漠面积缩减、过渡带未变化面积趋于稳定有利于改善生态环境, 但过渡带空间变动较大, 绿洲过快增加且区域西部绿洲与荒漠直接相连缺少防护带极有可能危及绿洲安全加速荒漠化致使环境恶化。另外, 利用植被覆盖度模型与目视解译相结合的方法提取过渡带虽然能够提高精度, 但Landsat影像分辨率并不高, 对于未采样及未调查地区利用目视解译还存在一定误差, 因此需要进一步的野外考察去验证完善。

4.2 结论

基于植被覆盖度模型与人工解译相结合的方法提取过渡带, 并对其时空演变特征进行分析, 得到以下结论:

(1) 2001—2017年研究区绿洲呈现沿其边缘向外扩增的趋势, 过渡带面积先减少后趋于稳定, 西部过渡带因受环境与水分条件限制而缺失, 东部和南部过渡带因气候变暖、降水增多等自然因素影响而增多, 荒漠面积呈减少趋势。

(2) 近16年来绿洲、过渡带和荒漠间存在频繁的相互转换, 过渡带缩小面积比扩张面积稍多, 其扩张面积大多受自然因素影响, 主要由荒漠变化而来; 其缩小面积受人类活动影响, 主要变化为绿洲; 虽然过渡带空间变化较大, 但其未变化面积趋于稳定。

[1] 范丽红, 格丽玛, 何清, 等. 绿洲—过渡带—荒漠气候特征日变化分析[J]. 新疆农业大学学报, 2006, 29(1): 5-9.

[2] 张建兵, 熊黑钢, 李宝富, 等. 绿洲-荒漠过渡带不同植被覆盖度下土壤水分的变化规律研究[J]. 干旱区资源与环境, 2009, 23(12): 161–166.

[3] 杨东亮, 王雪芹, 胡永锋, 等. 绿洲—沙漠过渡带风况资料统计中的若干问题研究——以策勒绿洲为例[J]. 干旱区地理, 2015, 38(3): 549–555.

[4] 贾宝全, 闫顺. 绿洲──荒漠生态系统交错带环境演变过程初步研究─—以新疆吐鲁番盆地为例[J]. 干旱区资源与环境, 1995, 9(3):58-64.

[5] 马丽亚. 滴、漫灌对荒漠绿洲过渡带植被、土壤、及地下水的影响[D]. 阿拉尔: 塔里木大学, 2014.

[6] 王振锡. 塔里木河下游荒漠—绿洲过渡带退化生态系统解析与重构[D]. 乌鲁木齐: 新疆农业大学, 2009.

[7] 王雪芹, 胡永锋, 杨东亮, 等. 绿洲-沙漠过渡带骆驼刺群落的防风阻沙作用[J]. 干旱区地理, 2011, 34(6): 919– 925.

[8] 黄晔, 王雪梅. 塔里木盆地北缘绿洲-荒漠过渡带典型植物群落物种多样性分析[J]. 西南农业学报, 2018, 31(3): 605–610.

[9] 牛赟, 刘建海, 张虎, 等. 黑河中游绿洲荒漠过渡带降水-土壤水-地下水相关性分析[J]. 中南林业科技大学学报, 2016, 36(11): 59–64.

[10] 王新源, 陈翔舜, 丁乾平, 等. 不同荒漠化阶段植被生态特征对土壤环境因子的响应——以民勤荒漠绿洲过渡带为例[J]. 生态学报, 2018, 38(5): 1569–1580.

[11] 王振锡, 潘存德. 塔里木河下游荒漠-绿洲过渡带植物群落分布及其环境解释[J]. 新疆农业科学, 2009, 46(3): 449–458.

[12] 任晓, 穆桂金, 徐立帅, 等. 塔里木盆地南缘2000-2013年人工绿洲扩张特点[J]. 干旱区地理, 2015, 38(5): 1022–1030.

[13] 马瑞, 王继和, 屈建军, 等. 1960—2005年民勤典型绿洲-荒漠过渡带景观格局与动态[J]. 应用生态学报, 2010, 21(3): 714–722.

[14] 王子丰, 张淑荣, 徐宗学, 等. 黑河中游山前荒漠和绿洲荒漠过渡带土壤植被空间分布特征研究[J]. 北京师范大学学报(自然科学版), 2016, 52(3): 340–349.

[15] 穆桂金, 贺俊霞, 雷加强, 等. 再议绿洲-沙漠过渡带——以策勒绿洲-沙漠过渡带为例[J]. 干旱区地理, 2013, 36(2): 195–202.

[16]王蕙, 赵文智, 常学向. 黑河中游荒漠绿洲过渡带土壤水分与植被空间变异[J]. 生态学报, 2007(5): 1731–1739.

[17] 李晓琴, 孙丹峰, 张凤荣. 基于遥感的北京山区植被覆盖景观格局动态分析[J]. 山地学报, 2003(3): 272–280.

[18] 夏颖, 范建容, 张茜彧, 等. 复合植被指数在稀疏高寒草原植被盖度遥感反演中的应用[J]. 草业科学, 2017, 34(9): 1767–1777.

[19] 王非. 基于RS和GIS的塔里木盆地荒漠化动态监测[D]. 乌鲁木齐: 新疆师范大学, 2017.

[20] 康璇, 王雪梅, 柴仲平. 近25a来渭—库绿洲土地利用/覆被变化及其影响因素. 水土保持通报, 2016, 36(5): 333–339.

[21] 潘光耀, 穆桂金, 岳健, 等. 2001—2010年策勒绿洲-沙漠过渡带的变化及其成因[J]. 干旱区研究, 2014, 31(1): 169–175.

Analysis on space-time evolution of oasis-desert transition zone at north margin of Tarim asin based on NDVI

BIAN Huiqin1, WANG Xuemei1, 2,*

1. College of Geography Science and Tourism, Xinjiang Normal University, Urumqi, 830054 China 2. Xinjiang Uygur Autonomous Region key laboratory “Xinjiang Laboratory of Lake Environment and Resources in Arid Zone”, Urumqi 830054, China

The vegetation coverage model constructed via VBSI was combined with visual interpretation to extract oasis-desert transition zone in the northern margin of Tarim Basin, and then its space-time evolution was analyzed based on ETM/OLI remote-sensing image in 2001, 2007, 2013 and 2017, which could provide a basis for promoting sustainable development of oasis economy, controlling land desertification and improving regional ecological environment in the arid region. The results indicated that (1) the oasis area was expanding, while the desert area was declining in the research region from 2001 to 2017; the area of transition zone was firstly decreased and then tended to be stable with the annual average expanding rate of –0.264%. (2) The oasis area has been expanding along the edge to some extent in the recent 16 years, and the area of transition zone is mainly evolved from deserts, but the unvaried area tends to be stable with the annual average variation area of –0.058×104hm2. (3)The oasis area is expanding rapidly and the desert vegetation inside the transition zone is converted for plowland due to human factors in the research period; the area of transition zone is increasing, while that of desert is reducing in the east and south regions due to natural factors, such as topography and hydrology etc. The oasisization process at the north margin of Tarim Basin has been accelerated in the recent 16 years, which has controlled the desertification effectively. However, the environmental deterioration is commonly existed with large variation of transition zone and fast expansion of oasis. Thus, the ecological environment in this region shall be further improved.

egetation coverage model; overlay analysis; oasis-desert transitional zone; northern margin of Tarim Basin

10.14108/j.cnki.1008-8873.2020.03.012

P935.1

A

1008-8873(2020)03-080-08

2019-05-24;

2019-07-02

国家自然科学基金“塔里木盆地北缘绿洲-荒漠过渡带植被对土壤盐渍化的响应研究”(编号: 41561051);自治区研究生科研创新项目“基于改进植被指数的渭-库绿洲植被覆盖度反演及时空演变分析”(编号:XJ2019G228)

边慧芹(1994—), 女, 新疆石河子, 硕士研究生, 研究方向为资源环境遥感, E-mail: 952378968@qq.com

王雪梅(1976—), 女, 江苏铜山, 博士, 教授, 硕士生导师, 研究方向: 干旱区资源环境遥感技术应用研究, E-mail: 502529672@qq.com

边慧芹, 王雪梅. 基于NDVI的塔里木盆地北缘绿洲-荒漠过渡带时空演变分析[J]. 生态科学, 2020, 39(3): 80–87.

BIAN Huqin, WANG Xuemei. Analysis on space-time evolution of oasis-desert transition zone at north margin of Tarim Basin based on NDVI[J]. Ecological Science, 2020, 39(3): 80–87.