艺专扬国粹 鹭潮传薪火

2020-06-01杨维凡

杨维凡

上世纪40年代全面抗战时期,中国有一赫赫有名的美术教育最高学府——“国立艺术专科学校”(以下简称“国立艺专”)。“国立艺专”存世共11年,在重庆盘溪时期无疑是其最浓墨重彩的一笔,不论在学校自身的发展历史上,还是对于中国美术史来说,它都具有十分重要的意义。诚如当时的学校校长潘天寿所讲:“20世纪中国美术史绕过‘国立艺专就黯然失色,而绕过盘溪就定然会支离破碎。”

“国立艺专”集中了当时中国美术界的精英,大师如云,是每个美术学子向往的学校。常言道,名师出高徒,杨夏林和孔继昭都就读又毕业于“国立艺专”,而且成绩优异,对得起教导他们的老师和学校,对得起社会。他们克服困难在厦门创办了“鹭潮美术学校”(今福州大学厦门工艺美术学院),为国家培养了大批美术家和工艺美术家,改变了学生们的人生轨迹,是“国立艺专”在福建最正统国画艺术的传播者。而对于新中国成立前的“国立艺专”,有很多年轻人不甚了解,它的一路走来,真的是历经沧桑。

1937年冬天,抗日战争的战火迫近杭州,杭州艺专奉命撤离,在校长林风眠带领下经过浙江诸暨、江西龙虎山,最后迁至湖南沅陵老鸦溪。另一路北平艺专迁移出来后,在校长赵太侔带领下,经过江西九江牯岭再迁到沅陵老鸦溪,暂以沈从文在此的一所宅院为校舍。1938年春,两校奉国民政府教育部命令,在沅陵合二为一,成立“国立艺术专科学校”,林风眠任校长(图1)。后来,因林风眠请辞,聘请留德的美术史博士滕固担任校长。

1938年秋天,武汉告急,沅陵已非世外桃源,学校不得不再次转移,经贵州入云南。1939年春,学校迁到昆明,而后在呈贡县安江村安家。没多久,日寇由南入侵,滇池边的安江村已燃起硝烟,学校不得不考虑再次搬迁。

学校最后选定在四川璧山县落脚(现重庆璧山区),原因是时任校长的滕固身体不大好,于是向当时的“教育部”提出辞呈。“教育部”最后选定吕凤子来继任校长。吕凤子是江苏丹阳人,画家和美术教育家,曾在当时的“国立中央大学”任艺术系主任兼国画教授,并创办了一个叫“正则艺专”的私立学校。抗战爆发后,原在江苏丹阳的“正则艺专”也是在他带领下千辛万苦才迁到璧山的,如何舍得放弃?面对邀请,吕凤子也是百般推辞,最后没办法,便提出五个苛刻条件,其中有一条就是将“国立艺专”从云南呈贡安江迁至四川璧山,没想到“教育部”竟然全部答应。因此,1940年“国立艺专”又一次大搬迁,学生和老师或徒步或搭顺风车,纷纷来到璧山县。因人多和交通不便,师生们到达的时间早晚不一,直到这一年的12月,师生们才总算到齐,由几所学校合并而成的“国立艺专”开始在四川璧山县天上宫复课。后因日机经常轰炸璧山县城,1941年3月,学校又从天上宫迁至松林岗。新的学校开课初期,校长吕凤子对原有的教师全部没有聘用,而是聘用了原“正则艺专”的老师教学。后来,才陆续聘请名教授和新教师加入。是年,为便于教学,“国立艺专”原有的音乐系转移到了“国立音专”,只剩下了美术专业,分为中国画和西洋画、雕塑、工艺美术,虽然名叫艺专,事实上却是美专了。

“国立艺专”虽地处偏僻的璧山,也聘请了一些水平高的教授,但学校发展仍遇到瓶颈。没过多久,身兼数职的吕凤子深感力不从心,也提交了辞呈,同时推荐“中央大学”艺术系教授陈之佛出任校长。陈之佛是浙江余姚人,也是中国现代美术的先驱之一,他是著名工笔花鸟画家和美术教育家。在邀请面前,陈之佛也是百般推辞,后在“教育部”的穷追不舍下,他也提出了三个条件,其中一条就是迁移学校到主城附近,也就是迁往重庆盘溪。本以为“教育部”会知难而退,没想到全部答应了。陈之佛原任职的“中央大学”艺术系,是中国美术界的藏龙卧虎之地,不少教授的水平堪称全国一流。于是在选择“国立艺专”的校址时,陈之佛希望能够靠近这里,便于聘请“中央大学”高水平的兼职教授。重庆江北的盘溪学校所在地,典型的四川农村环境,风景绝佳。这里正处河边,流水潺潺,树木繁茂,河中磐石巨而多,也相对安全,不容易被日机轰炸。1942年,“国立艺专”把教学场地设在江北盘溪一处叫“黑院墙”的宅院里,那是当地有钱人家的一个院子(图2)。陈之佛人缘好,在“中央大学”也广有影响,很顺利地聘请到了很多教师。如果说,“国立艺专”从璧山迁至盘溪,是陈之佛的第一大贡献,那么从“中央大学”艺术系聘请到许多老师,则是他的第二大贡献。遗憾的是,当时“教育部”答应增加的经费,到头来并没有全部实现,并且学校改学院的设想也没有能够实现,这让陈之佛很失望,但他还是咬牙坚持了一段时间。而就在当时,“教育部”还在学校进行大清查,陈之佛认为这是对他莫大的侮辱,于是以生病为由连续请辞六次,最后才得到批准。

陈之佛辞职后,“教育部”选中了正在浙江国立英士大学任教的潘天寿。潘天寿也不愿当校长,“教育部”一边请李超士暂代校长一职,一边继续说服潘天寿。1944年夏天,潘天寿才到盘溪就职。在陈之佛和潘天寿主持校政的这一段时间,“国立艺专”的教师队伍可谓精英云集。比如,当过校长的林风眠、陈之佛、李超士(代)、潘天寿,教务主任是谢海燕。在国画系任教的,先后有傅抱石、李可染、黎雄才、黄君璧、陈倚石、于非闇、沈尹默等;在油画系的有关良、丁衍镛、吕霞光、胡善余、李剑晨、方干民、蒋仁、倪贻德等;图案系有王道平、邓白、徐文熙、李毅夫、周绍淼等;雕塑系有刘开渠、曾竹韶、王临乙、赵蕴修、朱培钧等;理论方面有秦宣夫、常任侠、史岩、李长之等。这些在中国现代美术史上都是响当当的人物,他们培养了一大批优秀的学生。一些优秀学生毕业后,又成了“黑院墙”里的教师,譬如赵无极、朱德群、闵希文、李际科、高冠華等。“国立艺专”的毕业生中,在今天看来,有少数人甚至是步入了大师行列的,譬如赵春翔、赵无极、朱德群、吴冠中、苏天赐、席德进等。尽管是在抗日战争的烽火年代,但在1942年至1945年这几年间,可以说是“国立艺专”的一个重要时期,学生们相对安定正常的学习和生活的环境,也因此培养出了一大批艺术水准高超的学生,为新中国的美术事业发展打下了坚实基础。

我的父亲杨夏林是1942年考入“国立艺专”的,母亲孔继昭是1943年考入的,他们都进入国画系学习(图3)。当时国画系有傅抱石、李可染、黎雄才、黄君璧、于非闇、沈尹默等老师任教,高水平的老师加上聪慧又刻苦的学生,促使他们在短短几年时间里取得了很大的进步。我父亲天资好,又努力钻研,在“国立艺专”学习时,不断向大师求教,在探索和研究几位老师山水画技法的基础上,又有自己进一步的发展,在校时就是几位大师最得意的学生之一。毕业时,傅抱石就对他当面赞许说:“你的画可以传世了。”

我母親孔继昭在众多老师的培育下,选定工笔画为主修方向。不但花鸟画出色,并且她的人物画结合了传统画法和某些西洋画的优点,也走出自己一条新路,奠定了现代工笔画坚实的基础。老师们评价说,这是师古而不泥古。她的画面工整又明快,用笔刚柔相济,着色艳而不俗,曾得到于非闇大师多次的称赞和推崇。

在“国立艺专”求学的第三年,学生可以自选老师上课。此时杨夏林、孔继昭就全校拜师,哪位老师有较好的课程,就去上他的课,希望在有限的学习时间内博采众家,尽量多学习些绘画知识。杨夏林后来回忆道:“虽然说是薪火相传,但是薪就是要一把把的薪,单薪(单枝稻草)一着就没了,烧不开水的。”他又曾经讲过,“国立艺专”校长永远是他的校长;所有的老师无论是否教过他,都是他的老师。师恩犹如父母,终身难忘。1945年杨夏林、孔继昭毕业之际,拜访校长和各位老师,老师们见爱徒来探望,高兴之余,提笔挥毫,留下墨宝赠学生,以作永远的纪念。长期以来,我父母亲无论在什么情况下,都经常情感深切地提到陈之佛、潘天寿、傅抱石、李可染、于非闇、黄君璧、林风眠、吴茀之等老师,念念不忘老师们的深情。

学校在几年间数次搬迁,更换了五位校长。抗战时期生活极端艰苦,供应紧张,连最基本的生活必需品和绘画的纸和笔都很难得到,加上同学们的学费和生活费普遍没有着落,多年来的苦难折磨,其他不可预料的种种苦闷和压迫,终于使有些同学的精神崩溃了,有些更被流行的肺痨和伤寒病夺去宝贵的生命,这其中还有几个颇有艺术天赋的高材生。五年里,竟只剩下四成的学生坚持了下来,幸运的是,也正是他们的坚持,成为了中国美术界的中坚力量。

杨夏林和孔继昭就是属于坚持了下来的那批人(图4)。1945 年,他们以优异成绩一起毕业。毕业时正好迎来了抗日战争的胜利,“国立艺专”也因此而兵分二路,一路迁回北京,一路迁回杭州。因为学习成绩优异,杨夏林和孔继昭则留在重庆,到当时的“西南美专”(现在的四川美术学院)国画系任教。之后,杨夏林又升任国画系主任。正是在这里,杨夏林和孔继昭喜结连理。四川雄奇秀丽的山水吸引着他们,在以后的一段日子里,杨夏林和孔继昭走遍四川的高山大川,特别是多次到大足石窟写生,并在重庆等地举办画展,因此,他们大量的作品都留在了四川。在“西南美专”国画系教授国画课阶段,他们极力贯彻正统的“国立艺专”传统美术教育,也就是傅抱石、李可染、黄君璧、于非闇等老师的教学思想和绘画技法,这也是杨夏林和孔继昭在以后长达约半个世纪的教学和创作中一如既往坚持的目标(图5)。

1948年杨夏林夫妻到南京的“中央大学”(现南京大学)协助傅抱石从事艺术学院的工作,同时又和“国立艺专”同学傅天仇(后任北京中央美院雕塑系主任)在南京、上海等地举办“画古话今”画展。虽然在南京工作的时间不长,但他们始终坚持一贯的宗旨,发扬光大“国立艺专”的传统,同时想实现自己的梦想,办一间美术学校,将此传统一代代传承下去。杨夏林的目标是他的家乡、他年轻时读书的地方——厦门。

1949年,杨夏林、孔继昭离开南京回到厦门,一是准备举办画展,二是看看有否适合的地方兴办美术学校。1949年10月,厦门迎来了解放,进入了新的时代。之后,厦门市第一次人民代表大会上通过专门设立美术学校的议案,在军管会干部也是以前老师张霞的指引下,杨夏林、孔继昭积极组织参加筹建厦门文联及厦门美术协会的工作,同时应厦门社会急需美术宣传人才的要求,创办了“美术研究班”,并有同道者、同样是印尼归侨李其铮的加入。他们自筹办学经费,并向福建省教育厅提出成立美术学校的申请。厦门文联美术协会美术研究班也时有搬迁,1950年5月第一期学员开课,地点设在厦门大同中学礼堂楼上,班主任由大同中学校长吴忠翰挂名,具体工作仍由杨夏林负责。由杨夏林、孔继昭和李其铮上课,大同中学美术老师蔡高嵩和一些热心美术的人士也来兼课。1951年美术研究班第二期学员开课,第二期至第四期美术研究班设在厦门深田里妙释寺路柯清源大楼(图6),班主任由市文工团团长、文化馆馆长张霞挂名,张霞同时也挂名厦门美协主任,具体工作由杨夏林负责,教学老师有孔继昭、李其铮、蔡高嵩、郑光耀(上海美专学生兼职),厦门文联美术协会美术研究班每四个月一期,共办四期。当年,苏北行署、西南文艺学院、北京等地大专院校再次邀请杨夏林去任职,杨夏林决定为在厦门筹办美术学校再做一次努力,否则一走,就不会有机会了。1951年11月福建省教育厅终于批准成立“鹭潮美术学校”,于是杨夏林和孔继昭当即决定留在厦门专心进行筹办工作。

解放初期成立的厦门私立鹭潮美术学校,是新中国成立后福建省第一所专业美术学校,创办人为杨夏林、孔继昭、李其铮三人。1952年春天,以厦门鼓浪屿田尾路38号作为校舍,正式挂出“鹭潮美术学校”的校牌(图7),并开始招生,办学经费由创办人三人共同捐资。1953年又找到鼓浪屿鼓新路43号的八卦楼(现鼓浪屿风琴博物馆,图8)作为校舍。这栋八卦楼是由台湾同胞所建,原主人是台湾板桥林家的林鹤寿,大楼没有全部完工就停建了,长期没有居住和使用,外观虽显得大气壮观,内部却破烂不堪,没有天花板、屋瓦、地板等,需要大修。杨夏林和孔继昭当即把准备在鼓浪屿买房的钱都投入其中,并带领当时在校的师生自己动手,艰苦创业,对八卦楼内外进行了修缮,还在楼外空地新建厨房和学生食堂,同时还准备各种开课前的工作,包括制订教学计划、教学提纲、教学范图及今后学校经费筹划等(图9)。

学校于当年秋季开始招生,有五年制(小学毕业)和三年制(初中毕业)两种,共招130人左右。杨夏林坚持要求厦门市文联派一位共产党员来当校长,于是市里委派已在学校担任政治教员的市文联秘书许霏出任校长,杨夏林任副校长,全面主持学校的各种教务工作。此外,郑光耀任教务主任,李其铮任总务主任,马力任学生生活指导,各人除行政工作外还有教学任务。这段时间是办校最艰苦的时期,需要不少的资金,当时没有来源,都需创办人垫入及部分友人资助,教师工资是象征性的,基本上没有领。在校的学生当中,有许多家庭条件很困难,交不起学费又没有生活费,杨夏林、孔继昭为了不让一个学生失学,于是代垫学费,孔继昭还亲自买米买菜煮饭给学生吃,就是这样坚持过来的。

除原有教师外,学校又聘请苏祖德教语文,厦门大学邵循岱老师兼职教俄文。1953年杨夏林到北京开会,在“国立艺专”同学司徒杰家偶遇张云松同学,他得知杨夏林在厦门已经开办了一所美术学校,有意南下执教,杨夏林即代表董事会聘请,克服了各种阻力,终于在同年秋天张云松从北京来到厦门,在校负责教技术课。还有聘请了叶近勇教图案,关瑞靖教体育。1953年底,学校各项工作正式步入正轨,所有教职工必须由国家统一分配,此后胡清阳、石延陵、顾一尘、王仲谋、熊培贤、王祖训、曾良奎、洪子述等陆续到校任教员。是年学校董事会正式成立,黄长水、林采之、罗丹、欧阳璜、蔡乌石、杜池榕、蔡吉堂、颜西岳、周明辉、杨迪康等十余人担任董事,扩大并充实了董事会(图10)。由黄长水当名誉董事长,林采之、罗丹任正副董事长,张霞任董事会秘书,杨夏林、李其铮任董事会成员。早期也有董事会成员资金支持,但属个人行为。董事会成立解决学校的部分资金问题,加上省文化局补助、学生交费,可以维持学校的运作,但付给教师的工资是临时的,未能达到标准。

学校的正式成立,学生陆续入学,给杨夏林带来了很大的压力和动力。压力就是上面所述开办学校的所有困难必须解决,动力就是他下定决心克服困难并要教好学生。新中国成立初期,画界精英受聘当校长、院长、教授、教师的不在少数,但是有胆量出来创办学校的极少,杨夏林便是其中之一。因为杨夏林出身华侨家庭,回国后就读于陈嘉庚创办的集美学校,华侨本身就有办学的传统,有办学的资源,加上杨夏林对自己过硬的绘画技术有信心,又得夫人孔继昭的鼎力支持。孔继昭为孔子69代世孙,血液中早有兴学的基因。并有同道者李其铮,李其铮同是印尼华侨,同样有办学的信心和条件,三人同心,又都不同专业,配合很是得力。当然,教学理念能秉承“国立艺专”的宗旨,传承恩师们的艺术思想和绘画技巧,加上多年来在“国立艺专”学习、“西南美专”和厦门美术研究班的教学经验,大胆开创“杨家”的教学方法,较好地提高了学生们的学习热情和学习方法,受到了学生们的欢迎。

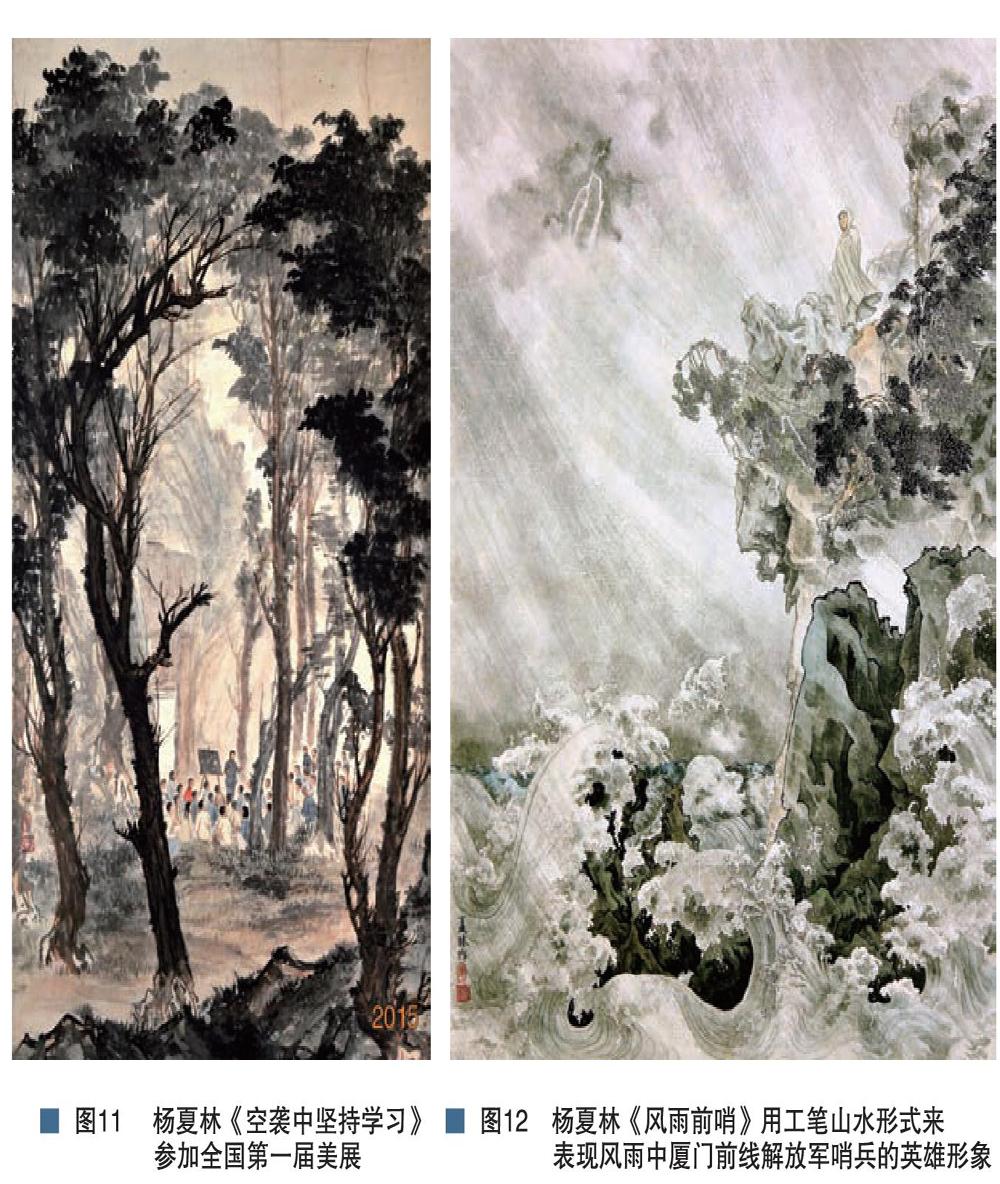

1953年厦门第一届美协改选,杨夏林正式出任第一届厦门美术家协会主任(当时叫主任,现时改为主席),并任厦门政协委员。是年创作山水画作品《海滨公园》《空袭中坚持学习》(图11)参加全国第一届美展,《海滨公园》被国家有关机构收藏。和夫人孔继昭合作的《采茶扑蝶》(又名《采茶灯》)四屏条工笔年画出版,画作以福建武夷山茶园为背景,表现采茶姑娘采茶的欢乐情景,这是新中国成立后第一次有新式年画出现,使人大开眼界。画中杨夏林為全场配景,孔继昭执笔画人物。又完成《风雨前哨》参加美展,《风雨前哨》用工笔山水形式来表现风雨中厦门前线解放军哨兵的英雄形象,得到社会各界的一致好评(图12)。

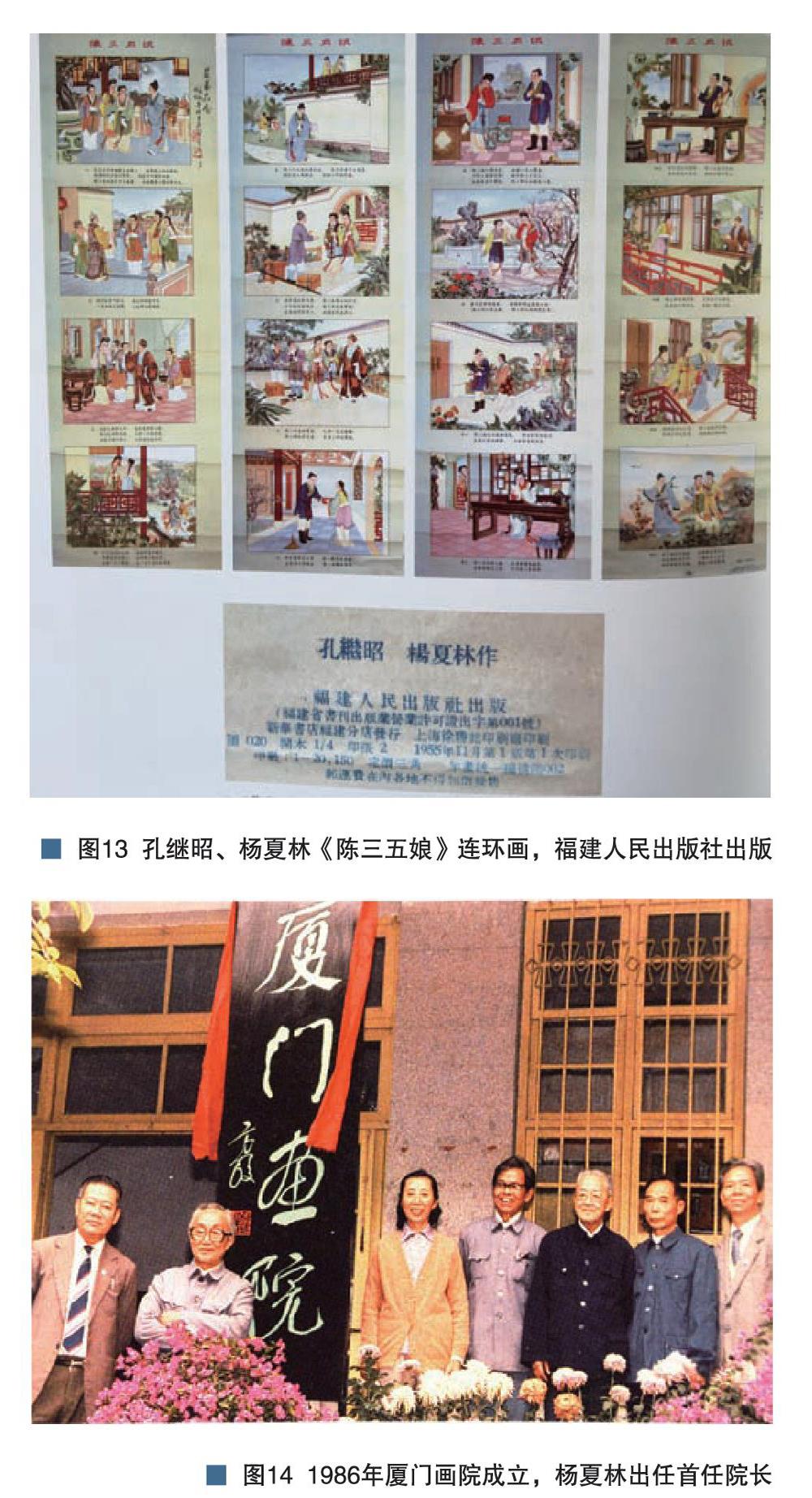

1955年 ,杨夏林和夫人孔继昭合作完成四屏条年画《陈三五娘》,由孔继昭执笔画人物,杨夏林为全场配景,年画并于同年年底出版,此作品至今仍被奉为中国年画的经典作品。《陈三五娘》为闽、粤、台流传几百年的爱情故事,表现形式多为文学小说和舞台戏剧表演,年画一出,轰动一时,人们争相购买,出版社一再加印,又出单行本,后又出版了连环画(图13)。

1955年,三年制的第一期学生毕业,学校为社会培养的第一批人才开始走上社会、服务社会。而后学校决定按照“以美术为主,以工艺为辅”原则适当发展工艺美术,分绘画组及工艺组,杨夏林负责全校工作再兼负责绘画组,工艺组由张云松和几位新聘老艺人负责,此后又有柯石头、许盛丰、邱清池、陈祥义、陈金龙、陈国安、黄秋山、蔡清艺、王人长等老艺人和教师陆续到校协助工艺教学,教学上以美术为基础,以传统民间工艺为专业内容。1956年学校还成立了工艺美术实习厂,鼓励美术和传统工艺相结合,让学生有实习的机会,提升学校的整体水平。

1956年,杨夏林为参加第二届全国美展创作了山水画《鹭江渔火》,让人们第一次认识了厦门和鼓浪屿,奠定了杨夏林山水画的艺术地位,开创了福建山水画先河。

基于杨夏林多年来在厦门美术界的贡献,是年他被选为厦门文联副主席(第四届是1956年开始直至2004年),并任厦门美术家协会主席(第一届,1988年又任第三届,第二届时任文联副主席),一人兼任二职。从上个世纪50年代开始,杨夏林和孔继昭每年都有出色的作品诞生,并由各地出版社和媒体部门出版或刊登,加上创办美术学校的创举,此举在福建省内无人能出其右。人称杨夏林、孔继昭二位为“中国著名山水画家、美术教育家”“中国著名工笔画家、美术教育家”,可以说,当之无愧(图14)。

1956年,国家对改造后的鹭潮美术学校董事会停止运作,学校由福建省文化局补助经费,此后学校也多次改名,改变、增减教学内容,主管部门也时有改变,教学地点也多次变迁,此后的学校发展和教学历程历经风霜,不是这篇文章可以讲完整的,留待以后文章再叙。

本文将“国立艺专”的变迁及历史地位,历届学校校长、教授、老师对中国艺术事业的重大贡献进行初步介绍,并对厦门鹭潮美术学校创办初期进行概述,明确鹭潮美术学校是传承重庆“国立艺专”的传统教学理念和教学思想,是潘天寿、陈之佛、傅抱石、李可染、林风眠、于非闇等大师的传承者,杨夏林、孔继昭在此方向上作出一生的努力,奉献自己的所有。这所学校继承的不是其他什么画派,它确确实实是福建省唯一的“国立艺专学院派”传承者。