红河垤施三弦在乐作舞中的作用考察

2020-05-26赵钰宁

◎赵钰宁

垤施村是云南省红河州红河县阿扎河乡下属的一个小村庄,地处阿扎河乡东北边,距乡政府所在地 14 公里,到乡道路为土路,交通十分不便且艰险。垤施音乐早在中华人民共和国成立之初,就已大放异彩,多次上省城、赴首都、出国门展演,1964年,还曾受到毛主席、周总理等党和国家领导人的高度赞誉。2008年6月7日云南省红河县申报的乐作舞经国务院批准列入第二批国家级非物质文化遗产名录,成为中国民族民间音乐舞蹈宝库里独具一格的艺术珍宝。2008年11月,红河县被文化和旅游部命名为“中国民族民间文化艺术之乡”。乐作舞是源于云南红河县阿扎河乡垤施村的一种传统艺术形式。它是集舞蹈、声乐、器乐于一体,构成的一种传统民间歌舞艺术。歌因乐而起,乐为舞伴奏,三者形成了一个有机整体,不同的舞蹈动作搭配不同的伴奏歌乐,曲调织体丰富多变。现在“乐作舞”主要在阿扎河乡民间传统“长街歌舞节中”表演。每逢重大节日时,全村男女老少也会聚在一块载歌载舞,甚至出现万人齐跳乐作舞,气势恢宏的壮观场面。

垤施乐作舞中使用的三弦是一种特殊小三弦,是“乐作”伴奏所使用的七件乐器之一,在“乐作”以及在音乐中起基础性作用。垤施三弦的结构如何?有哪些演奏手法?三弦与歌曲、节奏与舞步之间有什么样的关系?这些问题至今尚未有深入研究,笔者带着疑惑深入垤施村,找到当地三弦高手王里亮先生,在其家中对其三弦演奏技术及垤施三弦艺术进行为期三天的学习研究,记录了很多珍贵的原生态垤施三弦音乐资料,通过对这些资料的研究,试图揭开垤施三弦风格与独特之处。

一、垤施“乐作舞”

“乐作舞”由 13 段曲子和 10 套舞蹈动作组成。13 段音乐分别为《弥委捷赫》(笛子独奏)、《来歌赫》(玩耍调)、《啯哒赫》(踩荞)、《则洁莫》(撵调)、《洛册呆》(梭子)、《茄啯呆》(头脚)、《么说赫》(找对象)、《叶荷宰》(经线)、《则菲莫》(翻身)、《则擦莫》(擦背)、《萨步歇》(三步弦)、《改来赫》(摸螺蛳)、《察啯赫》(瑟调)。音乐是“乐作”中调动情绪、控制节奏的重要部分。因此音乐既有节奏较为自由的《来歌赫》(玩耍调),又有节奏欢快的《找对象》等曲子,也有节奏稳重的《踩荞》等,更有节奏较快的《撵调》《头脚》等,可谓快慢、动静结合互补,速度变化自散板,由慢渐快至高潮后回慢。

10 套舞蹈动作,分别为《啯哒赫》(踩荞)、《则洁莫》(撵调)、《茄啯呆》(头脚)、《萨步歇》(三步弦)、《么说赫》(找对象)、《叶荷宰》(经线)、《则擦莫》擦背、《洛册呆》(梭子)、《则菲莫》(翻身)、《改来赫》(摸螺蛳)。这 10 套舞蹈动作与当地彝族生产生活文化密不可分,其舞蹈也反映出生活、劳动生产等各方面动作特征。舞蹈时场中众人围圈而舞,参加舞蹈的人数不限,多成双数,乐队在一旁伴奏,不时有领唱、伴唱。舞时有一定程序,舞前先以抒情性的歌唱开始,由七件乐器组成的乐队伴奏。

“乐作”之“歌”是“乐作”要素的重要组成部分。如:序曲《来歌赫》(译:玩耍调),是一首有乐器伴奏但无舞蹈动作的歌唱曲目,曲调悠扬、旋律线起伏较大、节奏自由,歌词内容多为爱情主题(也有出爱情以外的其他内容),主要是由青年男女演唱,他们在歌唱中相互交流、了解,以诉倾情。“乐作”其他歌曲,如:节奏轻快律动感强的《找对象》《摸螺蛳》,中板节奏的《踩荞》《梭子调》,节奏较快的《头脚》《翻身》《撵调》《经线》等,从歌名和唱词都能体现“乐作”源于生活,是一种来自垤施村民内心深处的声音,歌曲节奏动静结合,使“乐作”歌乐体系更加丰富,歌曲排序循序渐进,由内至外的体现“乐作”欢乐气氛。“乐作”之“歌”不仅是一种音乐形式,更是一种语言,是垤施村青年男女相互了解、互诉倾情的主要途径和表达方式。

作为“乐作”伴奏的七件乐器,分别是四弦、三弦、二胡、笛子、巴乌、草秆、树叶,且多为自制乐器,这 10 套舞蹈动作中又有七首曲调基本相同。因此在器乐伴奏部分,每一种乐器在其各自的声部演奏部分相同的旋律的同时,却又在同一个段落中,演奏着不同的旋律。演奏时七件乐器相互配合,其中三弦是核心,具有组织、引领、衬托作用。在音乐风格、使用场合、曲目组合等方面都显示出特殊的地域文化风采和特点。 在“乐作”歌舞中具有调动歌舞情绪,统一歌舞节奏重要作用,为衬托歌舞而存在。“乐作”歌舞“7+1”固定搭配组合呈现以模仿、并置交错进行的复音织体形态特征。“7+1”中的“7”是指七件器乐部分,“1”是指声乐部分。伴奏乐对歌曲起衬托、辅助性背景的作用。 “乐作舞”音乐变化有致、舞步多样,舞蹈大气柔美、轻盈飘逸。

二、垤施“乐作舞”中的三弦与音乐

琴弦的选材为尼龙制成的丝弦,而非金属材质的钢丝弦,丝弦的声音柔和富有绵延的弹性,钢丝弦的声音清脆、干净利落,从尼苏人世代相传对乐音的感知而言他们更加偏爱尼龙丝弦弹奏出的圆润而悠扬的声音。

对于三弦的制作,民间艺人王里亮有着他自己个性化的研究。除琴杆处的雕花是他自己亲手雕刻外,王里亮还习惯性的在琴筒处添置一个弹拨器具——果实核(下文将与四弦的弹拨器具相对比),果实核通过一个细线吊于琴筒底部,不易遗失,因果实核圆滑无棱角,用其拨弦明显慢于拨片拨弦,可将丝弦圆润而悠扬的声音展现得淋漓尽致。关于琴马的制作,民间艺人王里亮也有他别出心裁的处理。王里亮将琴马底部凿出一个月形的拱,只让琴马两端接触琴面,这样的设计减少了琴弦振动时的阻力,有益于音箱的共鸣,使三弦音色更加动听乐作舞中使用的三弦,亦称“垤施三弦”,是流行于云南省红河哈尼族彝族自治州红河、元阳和绿春一带的一种彝族人所使用的一种弹拨类弦鸣乐器,尤以红河县垤施乡最为盛行,因此得名。其音色圆润,可用于独奏、合奏或民间歌舞伴奏。

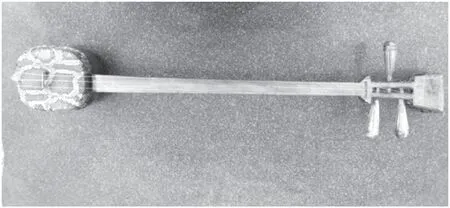

垤施三弦由琴鼓、琴头、琴杆、弦轴、琴码和琴弦等部分组成。其全长约85厘米;琴杆较细且长,呈半圆形柱状体,上窄下宽,前平后圆,表面为按弦指板,不设品位,上端设有山口与琴头相接,下端插入琴筒方孔中,琴杆长约53.5厘米;琴头和琴杆由整块梨木、核桃木、茶木、楠木或其他硬木制作,琴头呈扁铲形,较宽厚,顶端稍向后弯曲,中央刻有花纹图案或镶嵌黄杨木雕为饰,极富地方特色,琴头长9至12厘米左右;琴头下部较窄,中间开有通底弦槽,两侧设有三个硬木制弦轴(左二右一),琴轴为圆形,尾端较粗并刻有环形花纹,琴轴约11.3厘米;琴鼓多呈八角形,采用八块规格一致的花椒木、梨木等硬木板拼接而成,长边约11厘米,高约9.2厘米,宽约9.3厘米,也有圆形琴鼓;琴鼓上下开有插入琴杆的方孔,单面用蒙以红椿木薄板、竹片、本地蛇皮等材质的面板,少有蒙以笋叶的,琴鼓后开有音窗;竹制桥形琴马,置于琴筒板面中央,长约4厘米,宽约0.3厘米,高约0.4厘米;三条粗细不同的尼龙弦,琴弦系于琴筒下端尾柱上。在琴身的弦槽和尾柱之间,拴系有一条彩色背带或琴绳,便于斜挎腰间(图1)。

图1 垤施三弦

垤施三弦形制独特,琴头较大,琴杆较长,共鸣箱较小。尤其共鸣箱的形状、材质与常见的彝族小三弦有一定区别。比如琴鼓上多蒙木板,鲜有蛇皮、羊皮,这与当地的地形、经济条件、气候等因素有关。垤施此地气候冷暖温差较大,会造成蛇皮等皮面松紧程度的改变,因而导致三弦音色变化甚至是开胶、破损。也正因为地处山区,树木高大茂盛,为他们的乐器制作提供了丰富的木材。

垤施三弦以五度、四度关系定弦,即里弦(一弦)和中弦(二弦)为五度关系,中弦(二弦)和外弦(三弦)为四度关系,里弦和外弦为八度关系,弦式为 do sol do (即四、五度定弦),常用定弦有b、f1、b1或f、c1、f1。

垤施三弦右手拇指、中指执果核为拨子,有弹、挑、扫、滚奏弹奏等技法,三弦时;左手多用食指、中指按弦,有滑音、打音、勾音、揉弦等技法。一般情况下,左手食指和中指不同按一条弦,即左手食指按一弦和中指按二弦或食指按二弦和中指就按三弦。食指不用指肚按弦而用指甲触弦,发音清脆明亮且余音较长。垤施三弦演奏时,采用立姿或坐姿均可,背带系于琴身两端,琴筒置于腰部右侧,琴身斜挎于胸前演奏。

打音是垤施三弦弹奏中比较有特色的技法之一。打音主要是通过右手中指或无名指通过垂直击打琴弦使琴弦震动发音,同时结合右弹挑弦产生不同音响效果。对初学者来说,这是不易掌握的,一般先练习右手中指和无名指击打空弦后再配合左手弹奏。

垤施三弦旋律音列材料为“sol、↓si、dol、rel、fa”,以 4 拍为一个节奏律动。从旋律来看,垤三弦旋律七度大跳较多,大跳之后下行,再大跳,依次循环,具有并列对比特性。

王里亮说,弹拨乐器中的三弦是他向村中老艺人学习的第一门“乐作”技艺,由于没有品,音准难把握,三弦是七件乐器中最难学的一件。“乐作”技艺中最重要的便是“乐”,无“乐”不成“乐作”,既唱不成也跳不成。三弦技巧在这七件乐器中,属于较为繁复者,且是整个乐队的领导乐器——四弦最得力的助手。三弦之所以较难学习和掌握其演奏技巧,其原因有二:与弹拨类乐器中的四弦等带品乐器相比,三弦无品,演奏时音准全靠日积月累的练习和耳朵的听辨;与拉弦类乐器中的二胡相比,三弦琴杆较长,换把时把位间的距离及音准的把握都需要日积月累的苦练才能准确弹奏出正确的音高。因此先从三弦入门,一方面可经由较困难乐器的学习,使尔后在简单乐器的学习上更能举一反三,而另一方面,另一项同样也较难学习的乐器四弦,则可在三弦的学习过程中与其合奏。

从纵向来看,七件乐器都具有独立的乐汇,各件乐器在自己固定乐汇基础上发展,又存在“你长我短”“你高我低”的配合。吹奏乐器形成多声部自由模仿织体,拉弹乐以改变节奏、加装饰音的方式围绕主音不断循环反复发展,在纵向上也形成了层次感较强的织体形态。各声部同时发展,各自旋律线条独立,旋律结构、句式长短各不相同,旋律型和节奏型不一致。所有乐器根据自己固定乐汇不断变化循环发展,不同声部之间两个不同形态的旋律重叠,形成并列对置,构成复合性并列织体形态。

从横向看,音乐是在有限的时间、有限素材中使音乐丰富多彩。各件乐器具有自己核心音调,每件乐器的基本素材、变奏方法各有不同,相同的是它们的曲式都是循环变奏,即相对固定节奏节拍,旋律根据基本乐句变化反复构成,音乐在确定的条件下采取不同的方法对音乐进行变奏发展,以下针对各件乐器的基本旋律,分析其音调特征及各自变奏手法。

三、王里亮与三弦

图2 王里亮弹奏自制三弦

王里亮 1948年就出生在垤施村上寨(图2)。王里亮吹拉弹唱样样精通,村里乐队的“领头羊”。他的乐器可顺手拿来物件就用,像树叶、稻草秆等都能吹出美妙的乐曲。他从 20 岁开始学习各类乐器,而且还学会了自己制作乐器,三弦、四弦、笛子等不用花钱去买,自己就能做。据他介绍,过去村里年轻人学乐器、跳舞都不用特意去教,在那样的环境里,自然就能边听边学,“在那个时候,一个不会唱不会跳的小伙子是赢不得女孩子的芳心的。”

王里亮是垤施艺人团队的领军人也是村中德高望重的老艺人。他是音乐方面的好手,不仅能歌善舞,亦是乐器演奏的能手,并能制作多种乐器,他对乐作舞的执着,一跳便是五十年。在垤施、洛孟一带,王里亮是最好的艺人,最有责任心的老师,也是走得最远的一位艺人。

王里亮作为垤施唯一一位“乐作”歌、舞、乐技艺的全能好手,他不仅将祖辈的衣钵承习于自身,还对“乐作”的传授事业志在千里,他更是对“乐作”的传承与发展做出了许多卓有成效的贡献。王里亮曾于1993年—2001年进入田丰先生创办的民族文化传习馆中教习彝族音乐、歌舞及乐器之作,2001年后传习馆解散,他回家务农。后于 2006年、2007年、2008年连续三年进入垤施小学,教小学生垤施歌曲、舞蹈以及器乐的演奏和制作,为民族文化的传 承做出了一定的贡献。王里亮多次赴北京、上海、深圳、香港等城市展演出,1998年赴日本交流展演,1999至2001年,王里亮连续三次应邀赴美国纽约、旧金山等地参加世界文化交流展演;2005年,王里亮等22人赴荷兰参加“阿姆斯特丹中国文化艺术节”展演,正像荷兰莱顿中国音乐研究欧洲基金会“磬”的编辑antoine schimmelpenninck 施聂姐,在2005年评价道:“想不到云南民间歌舞如此精彩!”

王里亮将祖辈的“乐作”歌、舞、乐承继于自身,在国内外各地进行交流展演、讲学,为“乐作”的传承与发展史写下优秀篇章。王里亮 2002年获云南省政府授予的“云南民间艺术家”称号,他的艺术人生,从侧面反映了“乐作舞”的传承现状。他这样一位优秀的复合型民间艺人,可以说是相当于一个民间艺术博物馆的存在,是熠熠闪耀的金矿,然而现在却被“深埋”于哀牢山之中,鲜为人知。

王里亮基于实践对三弦制作进行改良,如琴筒蒙的木板要求轻薄如纸,音色才较好。王里亮制作三弦时,琴筒蒙木板,琴弦的选材为尼龙制成的丝弦,而非金属材质的钢丝弦,丝弦声音柔和富有绵延的弹性,钢丝弦的声音清脆、干净利落,从尼苏人世代相传对乐音的感知而言他们更加偏爱尼龙丝弦弹奏出的圆润而悠扬的声音(图3)。

图3 王里亮制作的三弦

图4 桐果核制作的拨子

对于三弦的制作,民间艺人王里亮有着他自己个性化的研究。除琴杆处的雕花是他自己亲手雕刻外,王里亮还习惯性的在琴筒处添置一个弹拨器具——果实核(下文将与四弦的弹拨器具相对比),关于琴马的制作,民间艺人王里亮也有他别出心裁的处理。王里亮将琴马底部凿出一个月形的拱,只让琴马两端接触琴面,这样的设计减少了琴弦振动时的阻力,有益于音箱的共鸣,使三弦音色更加动听。值得一提的是,王里亮三弦演奏,还习惯性的在琴筒处添置一个弹拨子——桐油果(图4),并通过一个细线吊于琴筒底部,不易遗失,因果实核圆滑无棱角,用果核拨弦明显慢于拨片拨弦,可将丝弦圆润而悠扬的声音展现得淋漓尽致。

自娱自乐是王理亮奏三弦的乐趣之一。王里亮最喜欢演奏的曲目是《玩耍调》。《玩耍调》是一首有乐器伴奏,无舞蹈动作的歌唱曲目,其曲调悠扬、旋律线起伏较大、节奏自由、歌词可即兴创作。每每有学者来垤施村拜访王里亮,他都会边弹边唱一曲《玩耍调》,作为欢迎来宾为主的内容。

王里亮说三弦的每一首乐曲,虽然旋律可能会不同,但都是以同一逻辑进行演奏。此逻辑为:在一定的时间范畴内,有一部分的固定音型,另一部分则是自由即兴音型,这固定音型与自由即兴音型相结合的模式,会一再地反复出现。此外,其中有些曲子的固定音型,甚至是相同的。

王里亮讲授和示范“乐作”歌舞和三弦配合,有一部分则是自由即兴音型,四步舞步,三弦弹“2 5 2 5”,可加打音,变奏,卡合舞步节拍即可,如“1 2222 1 5”,另一部分的固定音型,四步后每个舞步落在二、三空弦的“1 5 1”。

民间因为其传承的特殊性,所以乐师们也许无法用相关专业语汇清楚表述出每件乐器的旋律组成及七件乐器的协作方式,因此一些有着多年教学经验的相关人士告诉王里亮,乐作在歌唱与舞蹈部分传承者众,但乐器演奏部分传承者寡,因此他非常担心乐器伴奏部分会后继无人。

但其实对于“乐作舞”而言,王里亮是垤施一带最好的艺人,也是走得最远的一位艺人,更是一位及其富有责任心的老师。他曾与其他民间艺人,将乐作舞多次带去了美国、荷兰、法国等国家,回村后他依然保持着对乐作的热爱和奉献。他对乐作舞五十余年的执着,不仅是从学“乐作”,多次赴国际舞台展演“乐作”,更是让人心生敬意与叹服地对“乐作”传承的坚守。王里亮的“乐作”传承,是承继与传授于一体,超越了纯粹音乐本体的传承,更是一种带有广泛影响力的音乐行为。王里亮的“乐作”传承不单单是他个人的行为,而是在一定程度上将“乐作”传承与发展融为一体。因而可以说他是“乐作”最优秀的艺人,更是“乐作”的最出色的一张名片。

四、结语

在漫长的历史长河中,垤施村尼苏彝族热情好客的历史传统,创造出浓郁的歌舞文化生态环境,七件乐器节奏律动统一,但各自的旋律不同,纵向构成丰富的立体和声效果,充分展现了“乐和”之美。同时,八个声部形成差异协同的效果,层次发明,其中充分体现出三弦的个性美,使三弦器乐在“乐作”歌舞中取得了充分展示,尤其是三弦鲜明个性、节奏层次丰富,在我国少数民族复音器乐中实现了个性与和谐有机统一。

2013年12月23日,习近平总书记在中央农村工作会议上发表重要讲话,他在这次讲话指出:“我听说,在云南哈尼稻田所在地,农村会唱《哈尼四季生产调》等古歌、会跳乐作舞的人越来越少。不能名为搞现代化,就把老祖宗的好东西弄丢了!”

王理亮认为,近年来,由于科技的发展,外来文化对传统生态环境的影响,以及生活娱乐方式的转变,对当地“乐作”歌舞产生强烈冲击,曾经活跃在人们社会生活中的音乐已经逐渐衰竭,音乐逐渐从自娱变为他娱,音乐中的交流性逐渐丧失,会演奏七件乐器的大多是50岁以上的中老年人,尤其是弹万事三弦的更少。

年过七旬的王理亮认为,相关政府组织机构、专家学者应认识到保存“乐作歌”舞的重要性,并采取一系列保护措施,如“非遗保护”、源生坊的保护传承,促使垤施村丝竹乐走向舞台、走向高校,并在相关专家的带领下,将它从一个小村落带向国际舞台,让更多人了解到在中国西南山区里还存在如此多彩美妙的音乐,这些措施会对当地音乐起到一定保存作用。三弦技巧在这七件乐器中,属于较为繁复者,又有换把技术,且是整个乐队的领导乐器。不言而喻,在“乐作歌”与古歌的存传承中,三弦无论如何都不能缺失,三弦使命有多大、多厚重。这正是王理亮作为民间音乐家思考和担忧的所在。