南海可燃冰开采环境安全评价与数据采集监测方案

2020-05-25贺保卫崔海朋韩兵兵

赵 奎,贺保卫,崔海朋,韩兵兵*

(1.中船重工第716研究所,连云港 222002;2.青岛杰瑞工控技术有限公司,青岛 266061)

可燃冰是在一定温度和压力条件下,主要由天然气和水分子生成白色致密的结晶固体[1-3]。目前,超过90%的可燃冰储存于海底地层内,其总量是全球已探明的煤、石油和天然气总量将近2倍[4-6]。可燃冰具有储量丰富、能量密度高、燃烧热值高以及燃烧清洁等特点,现已被国际公认为石油、天然气之后的重要替代性能源和未来战略能源[7-8]。

可燃冰的钻采过程中,水合物的分解不可避免。作业层内局部温度压力的改变、固井水泥反应散热、可燃冰储层温度压力改变等都可能引起可燃冰失稳分解,由此改变沉积层物理特性,导致突发性海洋灾害。若无试采阶段环境风险完整有效的辨识、评估与等级划分以及成熟、安全的开采技术作为支撑,一旦进入商业开采阶段引发环境灾害,后果将不堪设想[9]。为此,美国研究了可燃冰系统受到自然环境影响和生产相关变化诱导的变化规律,确定了可燃冰商业开采的可行性并评估可燃冰在全球气候循环中的作用[10]。日本制定了《海洋能源与矿产资源开发计划》,提出完成砂层型可燃冰商业化技术储备及可燃冰商业性开发的经济和环境评价[11]。中国广州海洋地质调查局根据可燃冰区地形地貌特征、地质特征、可燃冰储层特征,合理设计井位及降压方案。高大统[12]与刘超[13]分析了可燃冰试采阶段所面临的环境挑战,归纳了可燃冰开发的环境风险制度需求。赵衡等[14]总结了中国可燃冰开发过程中面临环境风险等方面的问题,从预防措施和政策管理两个方面提出对策,为解决中国可燃冰开发中如何处理资源和环境提供了参考。

为保证可燃冰安全试采,必须建立可靠的环境风险因素安全评价体系,对钻采前、钻采中、钻采后进行全方位的安全监测评价,为开采技术优化提供实时数据支持。现结合南海海域可燃冰试采的具体特点,运用故障模式、影响和危害性分析法(failure mode, effects and criticality analysis,FMECA),研究可燃冰试采阶段的环境安全评价与数据采集监测体系,实际试采表明,该体系具有科学性、合理性,对该海域可燃冰商业化安全钻采具有工程借鉴和实用价值。

1 环境安全评价

可燃冰试采环境风险主要包含地质灾害风险、气候变化风险、海洋生态风险[15]。可燃冰作为非化学计量、类冰的固体化合物也被称之为笼状化合物,内部气体分子和水分子间通过范德华力相互作用,如图1所示。

图1 可燃冰笼状化合物模型

目前,可燃冰试采环境安全评价尚未积累充足的风险实例以供计算、分析,风险发生的可能性多以工程经验进行估计,难以达到定量化分析的水平。利用FMECA方法,以故障影响或后果为目标,建立环境安全评价体系,主要包括风险等级划分与风险因素识别。

1.1 风险等级划分

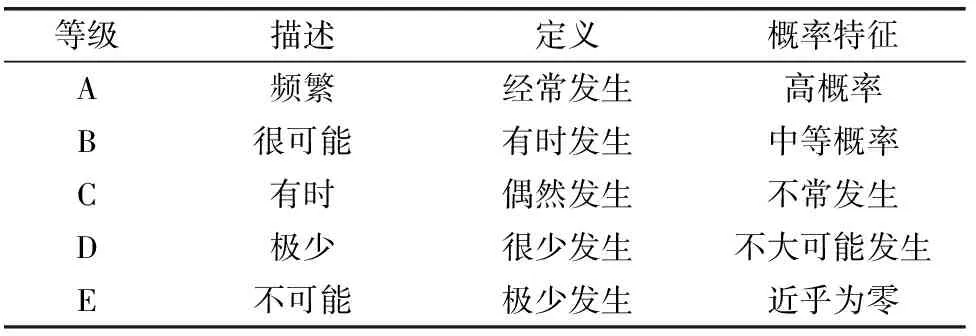

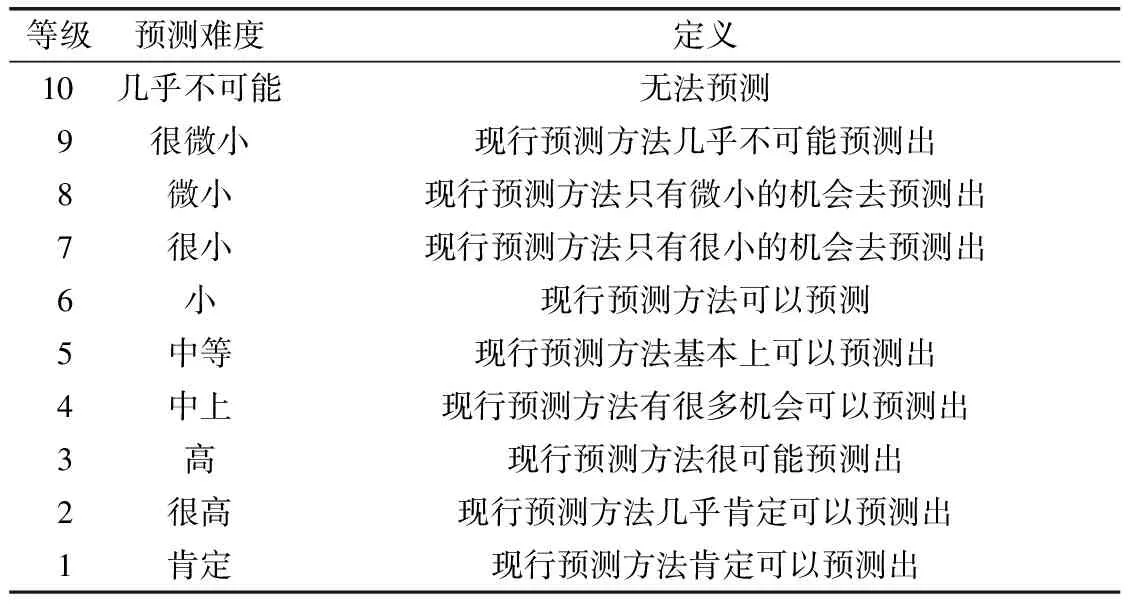

依据《故障模式、影响及危害性分析指南》,将可燃冰开采的危险有害因素风险级别划分为四类。风险发生概率等级、风险程度等级、风险可预测程度等级如表1~表3所示。

表1 风险发生概率等级

表2 风险发生程度等级

表3 风险可预测程度等级

1.2 风险因素识别

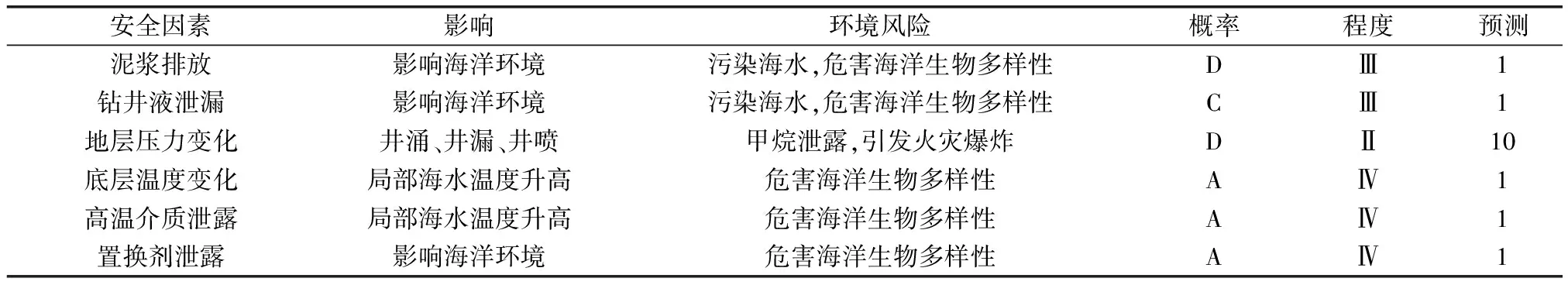

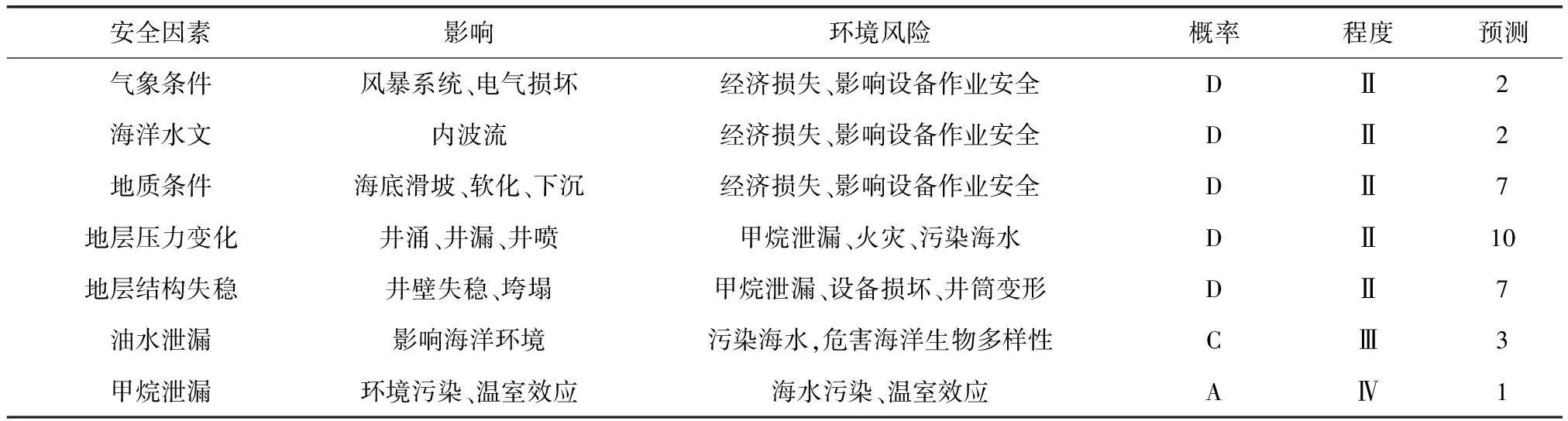

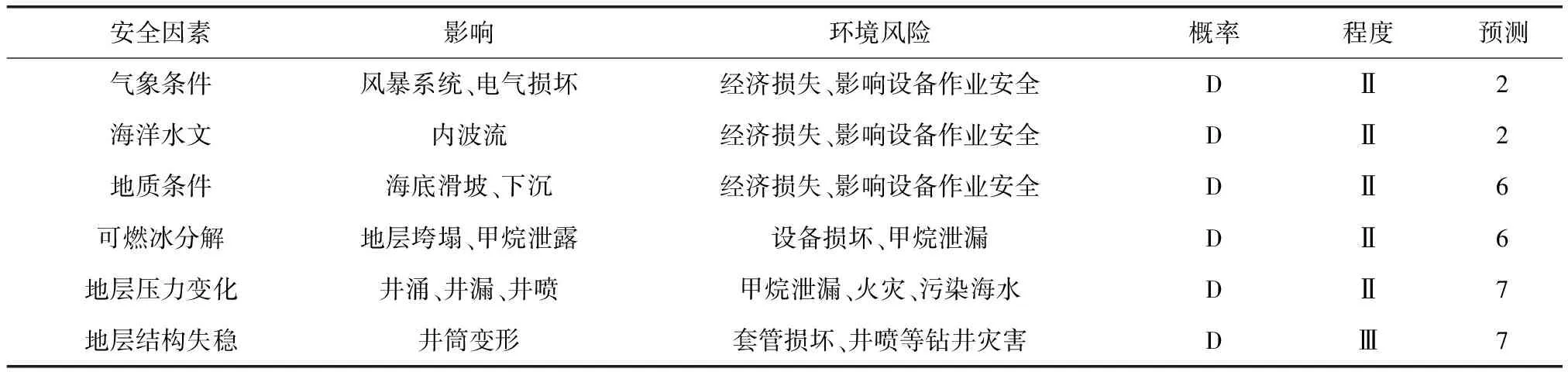

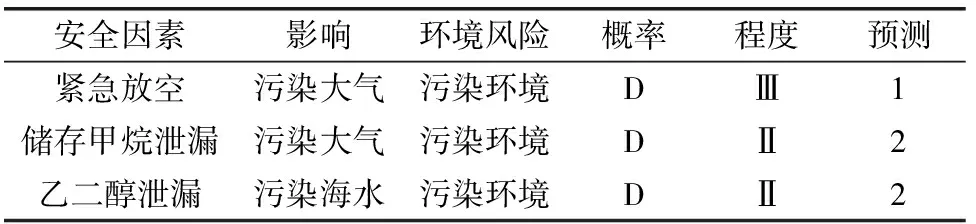

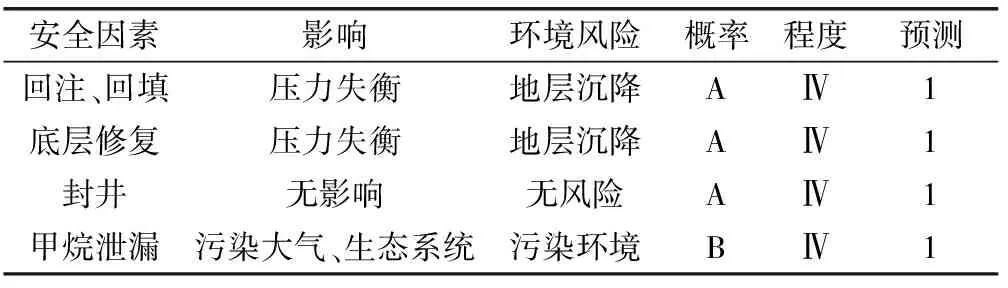

风险因素辨识主要包括物质风险识别和工艺过程风险识别两部分。根据南海海域可燃冰试采工艺特点,将环境风险辨识划分为建设过程、生产过程、后期跟踪过程。具体情况如表4~表8所示。

表4 建设过程钻井阶段环境风险辨识

表5 生产过程钻采阶段环境风险辨识

表6 生产过程开采阶段环境风险辨识

表7 生产过程储运阶段环境风险辨识

表8 后期跟踪过程环境风险辨识

2 安全监测方案

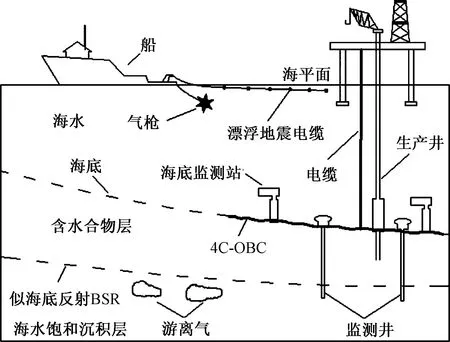

目前,尚无任何一种常用监测方法能完全响应可燃冰储层的变化,针对南海某海域实际地质情况,整合优化设计并改进多种地质勘探方法,提出气、水、砂“三位一体”的立体监测网,如图2所示,综合分析气、水、砂产出特性,构建可燃冰环境监测体系。

图2 南海某海域可燃冰试采立体监测系统

2.1 气体泄漏监测

气体泄漏监测时,在海底布设多功能监测站,采用广角高清视频摄像头,实时监测可燃冰分解时,甲烷沿诱发裂缝泄漏时产生的气泡。此外,海底监测站采用基于膜技术的甲烷原位传感器、温度传感器、盐度传感器与海流仪可以直接对探测到的甲烷泄露发出警报。

2.2 可燃冰储层动态变化监测

针对该海域的海底地形特点,运用三维全光纤4C-OBC时移地震监测系统,覆盖在以生产井为中心的1 km×1 km区域,4分量传感器的站位间距设计为25 m,相邻平行测线的横向间距则为50 m,有效缆长约为20 km,传感器站位总数为800个,如图 3所示。

图3 海底监测设施布设位置平面图

2.3 井下环境监测

针对可燃冰试采时井下环境监测,在海底监测井间布设电缆,通过分布式光纤温度传感器,对从井底到井口的整个井段进行温度监控;通过含水合物层布设电阻率温度传感器,实时监测试采过程中可燃冰分解峰位值;通过温度-压力计实时精确测量选定深度上的温度压力条件,使井中温度保持在最小作业温度状态以防止水合物二次生成,确保井底低压状态基本稳定,促进可燃冰持续钻采。

3 不同海域数据采集监测

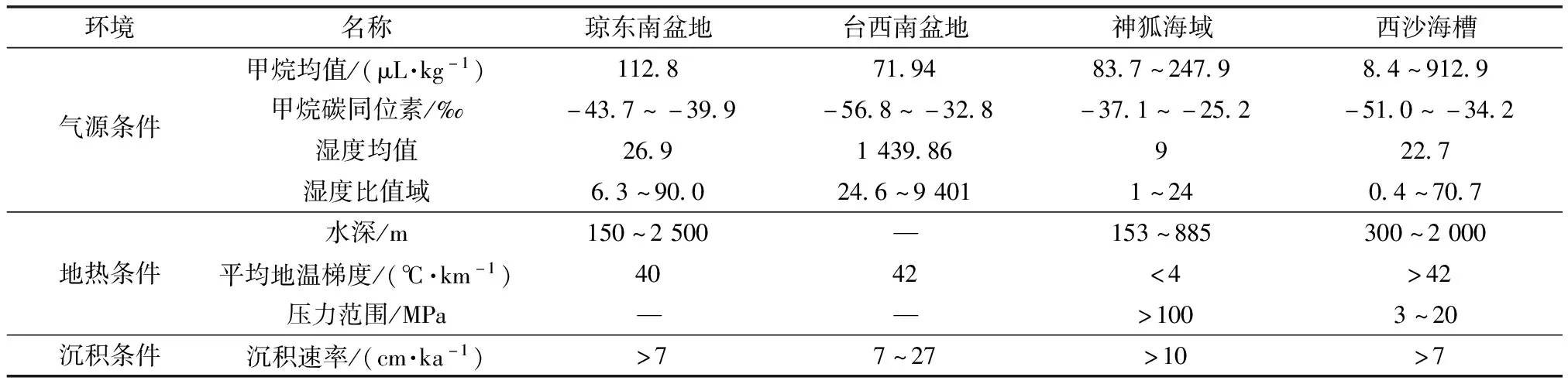

通过气、水、砂“三位一体”的立体监测网实际监测(图4),结合南海海域可燃冰矿藏特性分布及重要富集区分析,对南海各海域可燃冰富集区的数据进行采集对比,如表9所示。

根据开采潜力原则,对比表9各海域数据综合分析如下。

(1)琼东南盆地具有良好的气源条件,为可燃冰的形成提供了良好的条件,地热条件优异。

(2)台西南盆地起源条件、地热条件、沉积条件均适合可燃冰的生成及稳定存在,可作为可燃冰钻采的重点靶区。

图4 实际海域数据采集监测

(3)神狐海域具有良好的地质条件,其中气源条件生烃潜力巨大;地热条件非常适合可燃冰的生成和稳定存在;较高的沉积速率易生成欠压实区,具有良好的流体运移条件和储集空间。

(4)西沙海槽沉积物中具有较高的甲烷浓度,沉积条件较好,具有较高的沉积速率,含砂率适中,具有一定的开采潜力。

4 结论

首先采用FMECA方法,基于南海可燃冰开采特点,建立了可燃冰环境安全评价体系;其次,针对南海海域地形地势特点,设计并建立了“三位一体”的数据监测方案,并将其用于南海各海域实际数据采集过程中,取得良好效果,结论如下。

(1)基于南海海域实际特点,建立了可燃冰试采时环境安全评价体系,该体系补充完善了海上能源钻采风险辨识评估体系,能够在定性分析的基础上,定量分析可燃冰试采时的环境风险量级。

(2)设计优化并建立了可燃冰钻采时数据采集监测方案,为保证可燃冰安全高效钻采提供了实时数据支持。

(3)对比南海各海域监测数据,综合气源条件、地热条件及沉积条件,认为现阶段神狐海域的可燃冰钻采更具有商业价值。

表9 不同海域数据采集对比