二里头:中华第一王朝

2020-05-21庞春燕

庞春燕

尽管目前尚无类似甲骨文这样的文字来确认二里头文化属于夏朝,但考古发掘已经证实,二里头是中华大地上的第一个王朝,以此为源头,王权统治和礼乐文化开始成为中国古代文明的主旋律。

最早的中国

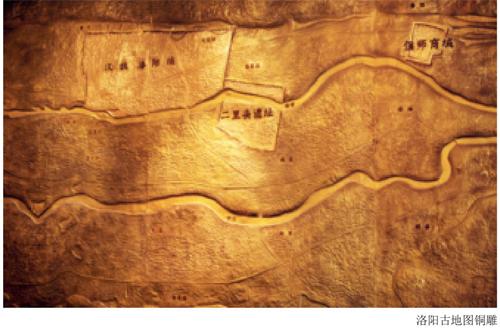

今天的二里头只是洛阳盆地东部偃师市一个人口不足5000人的村庄,然而拉开时间的尺度,其所在的洛阳盆地却是从夏、商至唐、宋近3000年间十多个王朝的都城所在地。“一个并不太大的盆地作为权力中心,这在全球文明史上都极为罕见。”中国社会科学院考古研究所二里头工作队队长许宏如是说。

拉开空间的尺度,我们看到,洛阳盆地所在的中原地区正处于北方旱地粟作农业和南方湿地稻作农业的结合部。这里是沟通南北水系、联接东西交通的枢纽,地势开阔,气候宜人,物产富饶,至今仍是我国人口最密集的区域及粮食主产区之一。

二里头位于伊洛河北岸的高地上,北依邙山,南望嵩岳,在1982年淹没全流域的洪水中,只有二里头所在的高地还在水面之上,其地望颇符合先秦典籍《管子》中记载的立都原则—“凡立国都,非于大山之下,必于广川之上。高毋近旱而水用足,下毋近水而沟防省。因天材,就地利”。

从二里头考古队驻地向南眺望,满眼都是绿油油的麦田,麦田之下便是二里头遗址(发掘后原土回填)。经过60余年的发掘,一个史前王朝的面貌逐渐清晰起来……

整个遗址总面积约300万平方米,分为中心区和一般居住区两大部分。中心区由宫殿区、围垣作坊区、祭祀活动区和若干贵族居住区组成,其中央是约11万平方米的宫殿区,由若干具有明确中轴线规划的大型宫殿建筑群组成。以宫殿区为核心,外围的井字型主干道将中心区分割为不同的功能区:其北为祭祀活动区,其南是为贵族制作奢侈品(青铜器和绿松石器)的官营手工业作坊区,若干贵族居住区拱卫在东西两侧。整个中心区规模宏大,布局严整,气势庄严。经专家确认,这是我国目前考古发现的最早具有明确规划的都邑,其布局开中国古代都城规划之滥觞。一般居住区环绕在中心区周围,建筑多为阴暗潮湿的半地穴式窝棚,与宫殿区的宏伟建筑形成了强烈反差。

学者们根据不同的标准和方法估算了二里头文化繁盛时期的人口,有的推测当时人口约6200户,总人数3.1万以上,有的推测在2.25万—2.8万,有的推测为2.03万。无论怎样估算,这些数字都是惊人的—考古发现,这一时期绝大多数普通聚落的人口不超过1000人。数量如此庞大的人口高度集中在中心聚落(都邑)及近畿,这在东亚地区尚属首见。

由于之前还没有发现如此具有“王都气象”的考古遗存,许宏认为,二里头就是“东亚大陆最早的广域王权国家”,或者说“最早的中国”。试想一下,假若今天的中国被埋入地下,千万年后其他文明的人来考古,即便他们不知道哪里是首都,但只要在北京发掘出天安门广场及周边建筑,与其他城市加以对比,便会一目了然。

最早的紫禁城

宫殿区被许宏称为“中国最早的紫禁城”,虽然其面积只有明清紫禁城的1/7,但它却是后世宫城设计的源头。之前因地制宜、不求方正的都邑遗址消失了,从二里头开始,宫室建筑逐渐形成了封闭式结构、土木建筑、坐北朝南、中轴对称等特点,其顶峰便是明清紫禁城。可以说,早在3000多年前的二里头时期,中国古代政治空间的核心特征就已经形成。

即便在今天,二里头宫殿群复原后的形制、规模依然令人叹为观止,正如《史记·高祖本纪》中萧何为刘邦建造未央宫的理念:“天子四海为家,非壮丽无以重威,且无令后世有以加也。”

宫城西侧,宏伟的1号宫殿建造在大型夯土台基上,其面积约1万平方米,相当于1.4个足球场大小,由主殿、四周廊庑,以及围墙、庭院和正门构成,规模宏大,布局严谨,主次分明。四周是长、宽各百米的廊庑和围墙,庭院北部正中的高台上坐落着面积约900平方米的主殿,统治者面南背北听治天下,正如《论语·为政》中的“为政以德,譬如北辰,居其所而众星拱之”。主殿前约5000平方米的庭院可同时容纳上万人聚集,主殿向南约70米是南庑中间的正门,有三个宽约2.5—3米的门道。“如此大体量而且结构复杂严谨的建筑,这是第一次出现在东亚大陆上”(许宏语),专家们普遍认为这是统治者进行祭祀活动、发布政令的礼仪性建筑。

宫城西侧的2号宫殿在格局上与1号宫殿类似,面积约为后者的一半,有学者认为应该是宗庙建筑。总体上看,二里头的宫殿建筑体现出很强的封闭和纵深之感—高大的围墙阻塞了外界的视线,形成了建筑的威严感和神秘感。倘若进入正门,觐见者需要穿过漫长的甬道才能逐渐走近主殿,空间上的延伸营造出一种凝重、压抑的氛围,使得个人在建筑所代表的巨大权力系统中显得格外渺小。

从工程量来看,1号宫殿的修建可以说是一项国家工程—1万平方米的宫殿建造在1米高的台基之上,有学者测算,仅台基的平整和夯土填实环节,就需要1000个劳动力工作200天才能完成,遑論整个工程的测量、设计、取土、伐木、夯筑、垫石、盖房等工序,加上监管及后勤保障,其投入的劳动人数甚至高达上万人。而这发生在一个普通聚落不足千人的史前时期,足以显示二里头社会的强大动员能力。

许宏认为:“建筑的格局、规模,都显示出王都中枢所特有的气质,宫室建筑上巨大的用工量,昭示着政治和宗教权力的高度集中。”

最早的礼制社会

在发掘过程中,宫殿南侧的官营手工业作坊区引起了许宏的兴趣—这里居然和宫殿区一样被高墙环绕。其中,1万平方米左右的青铜器冶铸作坊是迄今为止中国考古发现的最早铸铜作坊,也是二里头文化中唯一能够铸造青铜器的作坊,被许宏戏称为“最早的国家级高科技产业基地”。

考古发现,从二里头文化开始,中国的青铜采矿、冶炼和铸造技术开始突飞猛进,稀有的矿产资源被统治阶级严格控制,正如《管子·地数》中的记载:“苟山之见荣者,谨封而为禁。有动封山者,罪死而不赦。有犯令者,左足入,左足断;右足入,右足断。”同样是为了实现对青铜器铸造的绝对控制,铸铜作坊被置于紧邻宫城的深墙大院中。

由于材质的稀有和冶炼技术的复杂,制作青铜器需要耗费大量的成本。北京科技大学冶金与材料史研究所李延祥教授认为,当时冶炼一斤铜至少需要七八十斤木炭,冶炼青铜器需要消耗大量的人力、物力,需要精确的社会分工和有专业特长的技术工人,还需要强大的社会资源管控能力,单靠普通的部落是不可能完成的,它需要一个强盛的社会才能实现。

然而,考古工作者发现了一个与世界上其他青铜文明截然不同的现象—耗费了巨大社会资源铸造的青铜器并没有大量用于农具、工具等经济生产领域,也没有大量应用在兵器等军事领域,反而大量用于礼器(即祖先祭祀仪式中使用的酒器和炊器),甚至出现了爵、鼎、斝、盉、角等中国最早的成组青铜礼器。这是为什么呢?

在英国考古学家杰西卡·罗森看来,“这是因为观念—中国人认为生命中最重要的事情是供奉祖先。早在青铜器时代之前,中国人就开发了冶陶等技术,为死去的祖先提供食物和美酒。所以当青铜这样珍贵的技术出现时,中国人首先想到的就是制造青铜礼器来祭祀祖先”。今天,虽然并没有多少中国人相信祖先死后还要吃饭喝酒,但每逢清明节,人们依然会为死去的亲人点燃香烛,奉上食物和薄酒,这种延续数千年的传统依然保留在人们的生活之中。

旅美考古学家张光直认为,对于中国古文明来说,“国之大事,在祀与戎”,祭祀特权与军事力量同为中国早期国家治理的基础。统治者制造并独占了青铜礼器,以此来确认权力的唯一性和合法性,故而“青铜即权力”。二里头文化以降,青铜便与礼制联系在一起。

芝加哥大学艺术史系教授巫鸿深入分析了礼器的作用,认为“礼器使得‘礼具体化,而‘礼统括了一切非暴力的社会行为与规范的内涵—包括仪式的实施及其具体实施方式、法律道德的规范、个人的举止行为等……正是在这种无所不在的礼的实践中,社会秩序得以建立”。

或许这些并不直接与经济生产和武力征伐相联系的青铜礼器,不仅代表着中国人独有的禮乐制度,还蕴藏着我们民族的文化基因。中国社会科学院考古研究所前所长王巍认为,“这应该是一种价值观,一种理念,对礼乐制度的向往和认同”。

了解历史,才能更好地面向未来。中国文化根植于史前文化的沃土中,无论是理解当下的中国还是建设未来的中国,都需要到遥远的史前时代追溯我们文明的源头。中国文化从哪里开始?我们的祖先何时点燃文明的火炬?或许,二里头正是这样一个坐标。