江苏沭阳吕台三国水井发掘简报

2020-05-19宿迁市博物馆宿迁市文物研究所

宿迁市博物馆 宿迁市文物研究所

内容提要:2018年10月2—14日,宿迁市博物馆等单位在沭阳吕台遗址发掘一口古代水井(编号LJ1)。井口径1.9米,现存深8.2米,井腹为上圆下方的砖木结构,井砖花纹多样。井内堆积深厚,出土两周、汉魏及隋唐等遗物。该井体积庞大,券筑精良,保存较好,对研究中国古代水井的建造技术和人们的生活状况以及地方建置具有重要价值。

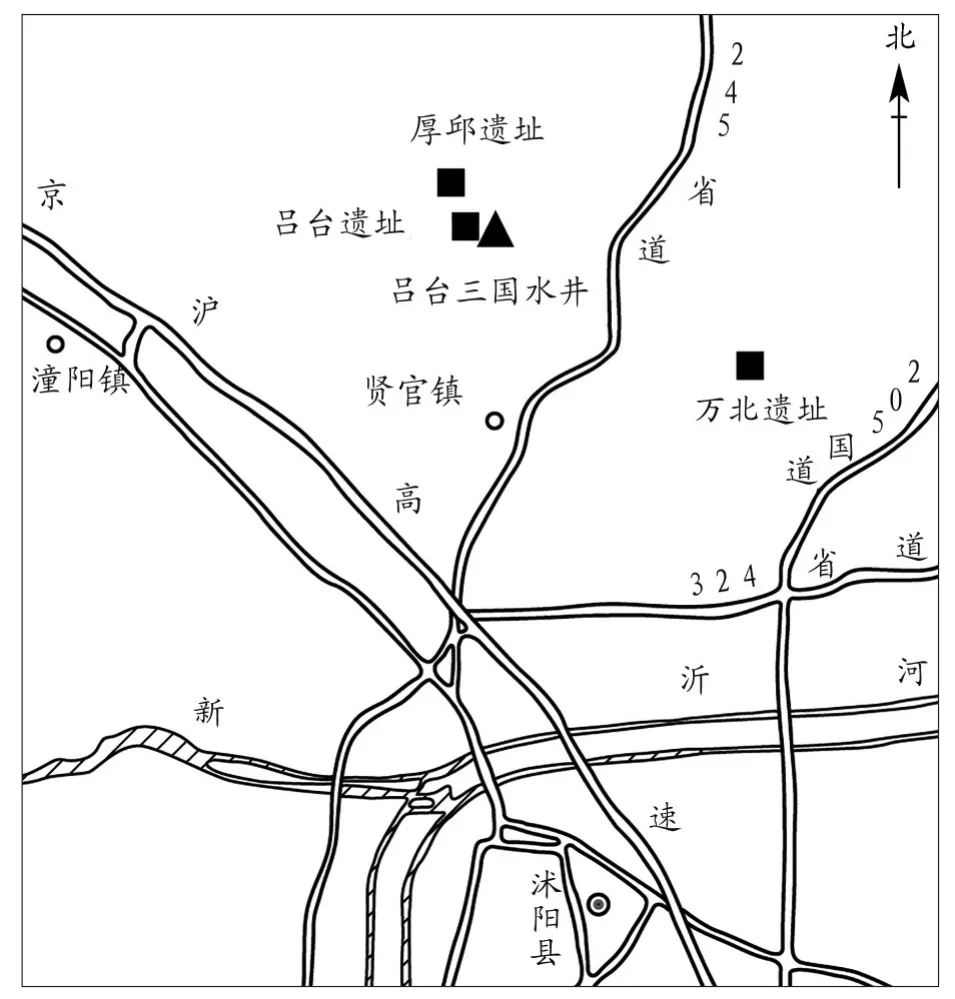

吕台古井位于江苏省沭阳县桑墟镇新顺河村境内,坐落在吕台遗址南侧(图一)。宿迁市博物馆和宿迁市文物研究所对遗址进行考古勘探和试掘后,确认该处为两周及汉唐聚落遗址,文化层厚5米左右[1]。民间传说吕台为唐代樊梨花点将台,又名钓鱼台。2009年居民拆迁时,在距地表约1米深处发现此井。2011年地方政府为加强对古井的保护,在古井四周设置水泥护栏与围墙,并命名为“三台古井”(此地原名三台村)。经第三次全国文物普查登录,该遗址已公布为沭阳县文物保护单位。为了解吕台古井的建造年代及文物价值,2018年10月2—14日,宿迁市博物馆和宿迁市文物研究所组成联合考古队对该井进行清理(编号LJ1)。现将发掘情况简报如下。

图一// 沭阳吕台三国水井位置示意图

一、井内堆积

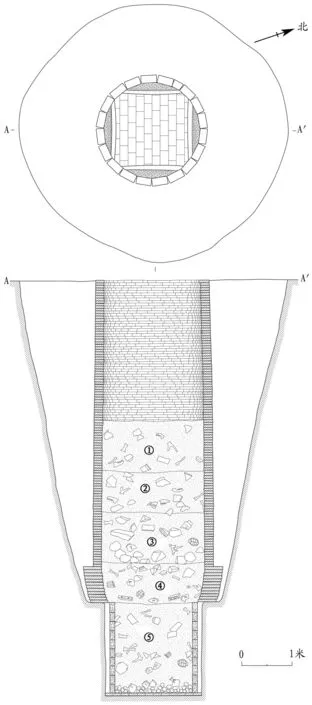

清理发掘时,井内上部的堆积层已被村民起取近3米,井腹上截暴露。其下堆积根据土质土色可分为5层(图二)。

图二// 吕台三国水井J1平、剖面图

①层:深2.8、厚1米(距井口的深度,下同),现代扰乱层。土色深灰褐色,土质松软混杂,含较多的现代生活垃圾与破损的花纹砖块。出土陶片94片,以瓦片为主,另可辨鬲、豆、罐、瓮、缸等器,还有米字纹印纹陶片,年代分辨为西周、战国、汉代。动物骨骼60片,可辨鹿、猪、狗等。

②层:深3.8、厚0.8米,古代堆积层。土色淡灰褐色,土质逐渐变得板结细密。出土陶瓷片170片,仍以瓦片为主,陶器残片有鬲、簋、罐、缸等,年代为西周、汉代。还有稀少的两晋与隋唐瓷片。动物骨骼增多,计190片,可辨鹿、狗、龟等,以龟壳最多。

③层:深4.6、厚1米,为古井废弃后填埋层。井内开始渗水。土色灰黑夹黄色黏土,土质坚硬结实。至4.9米深处,出现乱石堆积层,均为大小不等的火山岩,大块石头长径80、宽40厘米。这些大小块石应属于井面原有的铺石。出土陶瓷片152片,仍以筒瓦与板瓦残片占大宗,另有罐、盆、豆等器类,还有砺石1件。遗物时代为西周、汉魏。除不少龟壳外,还发现鳄鱼的头骨。

④层:深5.6、厚0.8米,为青灰色堆积层,石块稀少。土质细软,属于使用阶段的沉积。夹杂灰色与红色瓦砾110块。出土陶器残片46片,以汉魏罐形器为主,另有两晋瓷片若干。还出土五铢钱3枚。动物骨头72片,其中龟壳残片仍占多数。

⑤层:深6.4、厚1.8米,为黑色淤积层,土质松软纯净。在接近井的底部发现大量的圆形砂礓,属于人为有意识堆积。出土陶片463片,器类仍以筒瓦、板瓦为主,其余为豆、罐二器,牛鼻耳陶罐占多数。以上遗物属于战国与汉魏时代。在井底8米深处,发现隋唐四系盘口青瓷壶与铜发钗及瓷罐腹片等遗物。动物骨头69片,仍以龟壳残片为多,并发现龟卵若干。另有桃核多枚。

二、水井结构和井砖纹饰

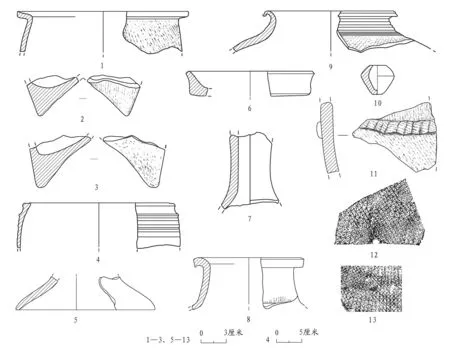

为了解吕台古井的井圹范围,先在水井北侧开挖南北长4、东西宽2米的探沟(编号TG2),方向正北。下挖至1.3米处,圹壁线显现(井圹上口已被村民取土破坏)。共揭示地层堆积3层(以下文化层未再发掘)。后又在水井南侧对称位置也下挖探沟,至1.3米深处同样发现井圹坑壁弧线。实测井口内径1.9米,井圹坑口直径5.3米左右,井腹残深8.2米。建筑方式先扩挖圆形井圹,圹口直径约5.3米,圹径向下逐渐略有缩小,至底部再挖一个正方形的土坑,坑底东西向平铺一层灰砖,砖上四周垒筑木质方框(木料属麻栎树种)。方框条枋共计10层,总高1.8米。木框内径边长1.55、枋木宽0.08米,最上及最下两层高0.2米,其余高0.16~0.18米。木框以榫卯结构连接,南北木板有榫头,东西木板有卯眼。木框安置方位北偏东22°。木框之上砌井砖,砖的尺寸偏大且厚,均为丁放,计12层。木框上第一层砖井腹直径1.8米,其后每层逐一呈阶梯式释放,至第12层腹径增为2米,呈圆角方形。12层砖的总高度为0.7米。再向上井腹呈圆筒状,以平砖错缝旋砌至井口,均为花纹青砖,现存107层(不计木框之上的12层)(图二;彩插四︰1、2)。所砌井砖尺寸大小不一,主要规格有长29~33、宽13.5~17、厚3~6厘米。形状有长方形、梯形、楔形等。常见的长方形砖长31、宽15、厚4厘米;梯形砖长32、宽16、上厚4.5、下厚3.5厘米;楔形砖长34、大头宽19、小头宽13、厚5厘米。砖上花纹不一,分为双线半圆纹、十字穿环纹、方胜米字纹、半圆与杮蒂纹、几何纹、菱形纹、双钱纹、网格与同心圆纹、十字交叉与钱纹、长短十字交叉纹、日光纹与水波纹、日光纹与半圆田字格纹、建筑纹等(图三;彩插四:4—6),组合纹样达20多种,以十字穿环与杮蒂组合纹为主要花纹。大多数花纹砖是一个长侧面与一个宽侧面模印纹饰。楔形砖仅在窄面模印纹饰。梯形砖与楔形砖在砌井时起到调控井壁弧度与平面的作用,使砖体结构吻合紧密。有花纹的侧面一致朝向井腹的内壁。整个水井除井口破坏外,井腹砖体与木框形制完整。

图三// 花纹砖纹饰

1.井内部及底部木框形制结构

4.方胜纹、半圆纹砖

5.建筑纹砖

6.半钱纹砖

三、出土遗物

井内出土遗物的时代主要为两周、汉魏、两晋和隋唐时期。

(一)两周遗物

共出土两周陶器残片39件,可辨器形有鬲、盆、簋、豆、罐等。

鬲口沿 2件。均为夹砂灰陶,方唇折沿,垂斜腹,细绳纹。J1①︰1,口径20.5、残高6厘米(图四︰1)。

图四// 出土两周遗物

鬲足 3件。夹砂灰陶与红陶并存,圆锥体实足跟,窝心凹陷平缓,弧裆较高。J1①︰2,上宽6.5、残高4.8厘米(图四︰2)。J1②︰1,上宽7.5、残高6.5厘米(图四︰3)。

盆口沿 1件。J1①︰6,泥质灰陶,平子母口,垂腹弧收。多道凸弦痕。口径31、残高9厘米(图四︰4)。

簋圈足 1件。J1②︰12,泥质黑皮陶,尖底唇,喇叭形圈足。底径17、残高4厘米(图四︰5)。

6.建立完善、合理的绩效考核体系。系统设立绩效考核模块,在原费用管理系统绩效考核模块的基础上,将学校开展的经济活动分析数据表纳入系统,实现部分分析数据自动提取、自动归集,省去了业务人员的工作量,实现数据从录入、归集到分析的全过程网上管理。绩效考核部门及相关领导依据该模块提供的数据严考核硬兑现,实现考核激励差异化、分析改进常态化,使之成为学校激励机制的重要推手。

豆盘 1件。J1①︰3,泥质灰陶,圆尖唇,侈口,内壁斜收,浅盘。口径15.5、残高3厘米(图四︰6)。

豆柄 1件。J1⑤︰1,泥质灰陶,短粗柄,圈孔较大。底孔径7.5、残高9厘米(图四︰7)。

罐口沿 1件。J1①︰5,泥质灰陶,方唇,折沿,高领,颈部以下饰绳纹。口径13.5、残高6.5厘米(图四︰8)。

硬陶罐口沿 1件。J1③:5,卷沿,侈口,束短颈,颈部轮制弦纹周密,肩部以下饰小方格纹。口径16、残高5厘米(图四︰9)。

小陶罐 1件。J1②︰11,泥质黑皮陶,手制小模型。平口,圆唇,鼓肩,中腹折收,小平底。口径2、底径1.5、高3厘米(图四︰10)。

附加堆纹腹片 3件。灰陶与黑皮陶两种,为罐、盆附加堆纹,呈波浪形。J1②︰2,残宽10、残高8厘米(图四︰11)。

另出土印纹硬陶腹片2件(J1①︰10、J1⑤︰16),均饰米筛纹(图四︰12、13)。

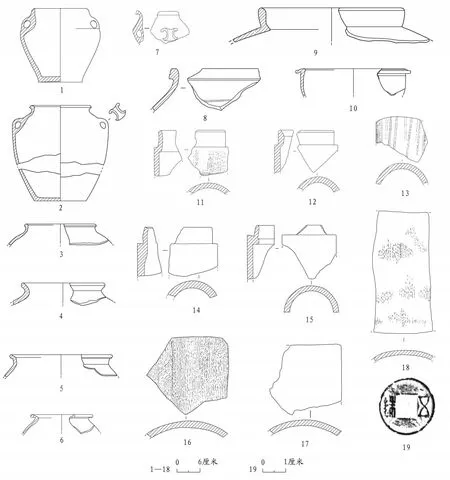

(二)汉魏遗物

陶罐 32件。根据口沿分为二型。

A型 直口。22件。肩部有对称的牛鼻状器耳,为汲水器,以⑤层出土居多。J1⑤︰14,泥质灰陶,短直口,双耳凹陷,肩部圆鼓,小平底,轮制痕迹粗糙。口径12、底径10.5、高17厘米(图五︰1;彩插四︰3)。J1⑤︰10,泥质灰陶,方唇,束短颈,鼓肩,双耳捏制内凹,平底。口径16、底径13.5、高约25厘米(图五︰2)。J1⑤︰2,泥质灰陶,斜方唇,短颈,短直口,鼓肩。口径18、残高5.5厘米(图五︰3)。

图五// 出土汉魏遗物

3.陶罐(J1⑤︰14)

B型 侈口。10件。均为泥质灰陶。J1②︰3,厚圆唇,高领,广肩。口径22、残高5.5厘米(图五︰4)。J1③︰8,圆方唇,高领,斜肩。口径26.5、残高5.5厘米(图五︰5)。J1④︰1,方唇,低折沿,溜肩。口径16、残高5厘米(图五︰6)。J1⑤︰5,厚方唇,折沿束颈,宽牛鼻形耳。孔径2、残高8.5厘米(图五︰7)。

陶瓮 2件。均为泥质灰陶,胎质灰白,厚实。J1①︰4,平直口,外沿宽厚,斜肩鼓腹,肩部有细小的折线纹。口径约40、残高11厘米(图五︰8)。J1②︰4,宽圆唇,直口,内沿壁弧凹,敞肩。口径38.5、残高9厘米(图五︰9)。

陶盆 1件。J1③︰7,泥质灰陶。平口,折沿,圆唇,弧腹斜收。口径30、残高7厘米(图五︰10)。

出土汉魏时期的建筑瓦片812件,占该井出土器物的80%以上。器形有筒瓦与板瓦两种。

筒瓦 266件。均为残片。泥质灰陶为主,红陶次之。横断面呈半圆形,厚1.3~1.8厘米。瓦身与榫头有接痕,模制,轮修。圆舌,长短不一,一般在3.5~4厘米,方唇与圆唇并存。瓦面饰绳纹、刻划纹及素面。J1①︰9,残长12、残宽10.5厘米(图五︰11)。J1②︰6,残长11、残宽10.5厘米(图五︰12)。J1②︰7,残长12、残宽13.5厘米(图五︰13)。J1③︰3,残长13、残宽12.8厘米(图五︰14)。J1③︰4,残长14、残宽14.2厘米(图五︰15)。

板瓦 546件。均为残片。泥质灰陶与红陶基本相等,胎质坚硬。横断面为圆弧形,厚1.5~2厘米。模制,轮修。大多数外施绳纹,内施布纹,少量素面。J1③︰1,残长20、残宽21厘米(图五︰16)。J1③︰2,残长18、残宽18.5厘米(图五︰17)。J1⑤︰11,长32、残宽15.5厘米(图五︰18)。

另出土五铢钱3枚,铜质,完整,字迹清晰,面铸“五铢”二字。J1④︰5,外径2.4厘米(图五︰19)。

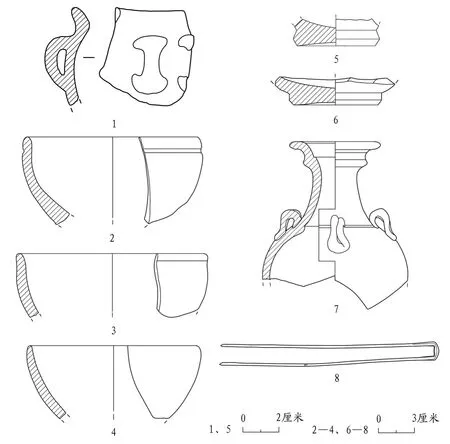

(三)两晋至隋唐遗物

出土两晋至隋唐时期的瓷器残片计15件,可辨器形有罐、碗(钵)、壶等。

青瓷罐 6件。均为残片,以口沿、腹片为主。胎釉分青黄与淡青两种,反映六朝时期的釉质特征。J1⑤︰12,青瓷四耳罐。侈口,圆唇,短颈,双复系圆条半环状竖耳,鼓腹。残宽5.4、残高5.5厘米(图六︰1)。

图六// 出土两晋至隋唐遗物

青瓷碗(钵) 5件。均为残片。J1②︰8,圆唇,直口,外沿有一周弦纹,弧腹,胎壁向下增厚,内外施青黄釉。复原口径15、残高7.5厘米(图六︰2)。J1②︰9,尖圆唇,直口,浅腹弧收,外沿有一周弦纹,施青黄釉。复原口径16、残高5.5厘米(图六︰3)。J1⑤︰13,尖圆唇,直口,浅腹弧壁,内外施灰青釉,釉面光洁。复原口径14、残高6厘米(图六︰4)。J1②︰10,钵形器底足,胎白,饼形实足,内底面施青黄釉。足径4.8、残高1.5厘米(图六︰5)。J1④︰4,碗形器底足,胎质灰暗粗糙,饼形实足较宽厚,底心有小旋窝,内施青黄釉。足径7.5、残高2.3厘米(图六︰6)。

青瓷四系盘口壶 2件。均为残件。J1⑤︰15,圆唇,平宽盘口,盘心外撇,盘口下端有深凹槽,束长颈,肩颈处负双条竖式四系,上腹椭圆,通体施青黄釉。口径7.5、残高13厘米(图六︰7)。

另出土一件铜发钗,J1⑤︰9,完好,双股细长,钗首呈弧形。长18.5、首宽1.5厘米(图六︰8)。

井内各堆积层中还包含一些动物遗骸,有鹿、猪、牛、狗、龟、鳖、鳄鱼、老鼠、兔等。有的属回填土内的遗存,有的是坠入的小动物,还有长期在水井中生存的动物,其中以龟类最多,大小不等,约40余,还发现有完整的龟蛋;狗、鹿及鳄鱼的牙骨都显得幼小(图七)。根据井内③层下大量块石的堆积现象推测,鳄、龟、鳖类爬行动物,生存年代应在水井废弃回填之前。

图七// 井内出土的动物骨骼及龟卵

四、结语

吕台J1所用花纹砖图案多样,其中半圆双线纹、几何纹、菱形纹、日光与云雷纹、十字穿环纹、钱币纹等,与湖北襄樊樊城莱越三国墓[2]、河南淅川大石桥汉晋墓[3]、湖北宜昌前坪包金头东汉三国墓[4]、江西新余竹山村三国墓[5]的花纹砖相同,符合东汉晚期至三国时期的花纹砖样式。因为到了两晋,砖的纹样基本采用莲瓣纹,不见五铢钱与十字穿环纹的组合。该井建筑材料齐整,用量巨大,井腹砖表面基本完整,模纹清晰,可以排除早期墓砖二次使用的可能,建筑材料应与造井年代相一致。井内出土遗物及泥土堆积对井的使用年代与废弃年代分析提供了参考依据。从J1③层下部发现大量的块石堆积,可以判断J1①层至③层上部的堆积为该井废弃后的堆积,其下为使用阶段的堆积。井口开筑于遗址东周文化层之上。井内遗物分为两周、汉魏、两晋和隋唐时期。两周遗物属遗址②至③层内的包含物,是在回填水井时填入。汉魏遗物是水井最先使用阶段的沉积物,以④、⑤层居多,其代表器物有陶罐、陶瓮、陶盆、五铢钱等,以汲水罐为主。A型罐与合肥市三国新城遗址Ⅰ式H3︰01、Ⅱ式T1123②︰02、T4645④︰19[6]、山东省栖霞市寨里镇泊子村水井Ⅰ式J4︰7、J4︰13、Ⅱ式J4︰9、J4︰4[7]双耳罐相同;陶瓮与樊城莱越三国墓 M1︰024[8]、襄阳城三国多室墓M1︰3、4同类器物相同[9];陶盆也与襄阳城M1︰5、6相似[10]。3枚铜钱全部为东汉“五铢”,“五”字交叉弯曲瘦长,“金”字头作三角形,“朱”字下方圆折。此外,该井出土大量的建筑瓦片,其筒瓦和板瓦与长沙东牌楼7号古井J7②︰9、J7③︰29、J7⑤︰48、J7③︰28[11]、莱越三国墓M1︰019、M1︰020、M1︰016、M1︰018[12]、合肥市三国新城遗址T1023②︰01、T2222②︰01[13]同类构件相同,都具有汉魏时期的建材风格。结合北京大学考古文博学院第四纪年代测定实验室对吕台J1井底木框树轮鉴定数据,此井的建造年代为三国时期。两晋及隋唐遗物是水井延续使用阶段的沉积物,青瓷四系罐、青瓷碗(钵)、青瓷四系盘口壶及铜发钗都具有明显的时代特征。时代偏晚的实物多在井底⑤层发现,和后人在延续使用中不断进行淘井、除积垢,将原先坠入的汲水器具与其他遗物清理,造成井底堆积层位的扰乱有关。整个水井发现最晚期遗物为唐代,各层堆积没有出现宋代遗物,说明此井回填废弃的年代应在唐代,与民间传说的樊梨花点将台时代相吻合。

从井口发现距地表的深度看,此井腹上口约有0.6米的砖层遭受破坏。根据井内回填大量的块石与砂礓,可以判断原井台面是用玄武岩块石铺垫的,块石上面又用卵状的砂礓石平垫。井底出现的砂礓层,应该是在筑井时铺垫而为,起到净化水质的作用。推测此井的原有深度距地面约9米。从井内发现大量的瓦件看,原井台平面有亭栏建筑。井的建造体积宏大,形制规整,坚实牢固,汲水量远超于一般的民坊水井,应属官署或军营设施,反映了一个时期的建造制度。井体为上圆下方形,体现了中国古代天圆地方的阴阳学说,也反映出古人凿井的科学原理,使得井的整体结构坚实牢固。吕台西北约2公里为汉代厚邱故城遗址。西汉时期武帝置厚邱县,中经东汉、三国,废止于两晋,复置于南北朝,至唐高祖又复置厚邱县。三国时沭阳属于魏的辖境,魏黄初年间,立东海国,首府设在郯,领厚邱、阴平、建陵等11县[14]。魏文帝时曾加修厚邱城,设立军队布防。东汉晚期至隋唐之际,许多战事延及境内。这些史料为分析吕台水井的文化性质提供了佐证,对研究中国古代水井的建造技术和人们的生活状况以及地方建置具有重要价值。

(参加发掘人员尹增淮、晁剑虹、伍苏明等;拓印尹增淮;绘图、摄影伍苏明、晁剑虹。本次考古发掘得到沭阳县文广新局、桑墟镇人民政府、沭阳县博物馆及新顺河村委会的大力支持,谨致谢忱!)