中国天然气能源安全评价研究

2020-05-18李云鹤肖建忠

李云鹤,肖建忠,黎 明

(1.万和弘远投资有限公司,广东 深圳 518000;2.中国地质大学(武汉)经济管理学院,武汉 430074)

随着美国页岩气、页岩油革命的爆发,世界能源供求关系不断发生深刻变化.能源一直是国际政治和金融经济博弈舞台的焦点,面对能源供需格局新变化、国际能源发展新趋势,习近平总书记在党的十八大后从保障国家能源安全的全局高度,提出“四个革命、一个合作”能源安全新战略,也再一次凸显了国家对能源安全问题的关注重视程度.

随着全球能源格局的变化以及更多国家对能源安全的关注,能源安全成为包括石油、煤炭、天然气以及电力在内的能源系统的安全,能源安全的内涵及内容也进一步扩展[1].天然气由于绿色、低碳、高效的特性而被誉为21世纪的能源,天然气的开发利用直接关系国家经济安全,对能源结构的优化、能源供给能力的提高和经济社会的可持续发展具有重要的战略意义,能源生产结构的优化同时也是实现能源安全的重要举措[2].近年来世界各国都非常重视天然气资源的开发利用,纷纷将天然气资源纳入到国家经济安全管理的范畴.与欧美等发达国家相比,我国天然气发展还处于起步阶段,2018年天然气占我国一次能源消费比重仅为7.8%,与国际平均水平23.8%相差甚远.在我国制定的“十三五”规划中,已强调要加快天然气产业的发展,2020年要使天然气占到一次能源消费比重的10%.但在天然气储量上,截止2018年底,我国天然气探明剩余可开采储量为6.1万亿m3,占世界总探明剩余可开采储量的3.1%,储产比为37.6,低于世界平均水平50.9[3],因此在我国建立符合世界潮流的经济、清洁、安全、高效的能源保障体系显得尤为迫切.

我国天然气行业在资源接替、供给能力、市场调节等方面都存在诸多不足,天然气安全问题已经成为关系我国经济发展和社会民生的重大战略问题.但是与此不相称的是,我国的天然气安全评价机制不完善,作为世界第三大天然气消费国,在天然气安全评价方面比较薄弱.如何对我国天然气资源的安全现状进行全面和科学的评价,建立合理的我国天然气安全指标体系,在此基础上对安全风险采取及时防范措施,成为我国目前急需解决的问题.天然气能源安全问题在短期内主要表现在供应中断,在长期更侧重于整个区域或者国家的能源安全体系和可持续发展.本文将研究目标确定在对我国天然气能源安全评价上,构建涵盖12个指标的4-As(AV、AC、AP、AF)模型,对我国的天然气能源安全度进行分析并得出结论.

目前国内外关于能源安全文献的研究对象主要为石油,研究区域主要集中于欧美等发达国家,分析中国天然气能源安全的文献相对较少.在中国知网期刊数据库能源安全相关文献的检索中,国内学者研究能源安全问题主要集中在以下几方面:1) 中国能源安全战略研究,侧重于能源安全问题分析、结构研究以及政策选择;2) 具有代表性的国外地区的能源安全评价综述;3) 结合他国经验分析中国能源安全问题;4) 定量的能源安全评价模型和指标研究;5) 少量以煤、石油、天然气、核能等资源为研究对象的能源安全研究.前三个研究方向占总数的90%以上,我国能源安全研究定性分析居多,定量分析较少.王忠诚等[4]利用因子分析法研究了江苏省的能源安全时空演变情况;田兰蓝和王强[5]利用主成分分析法对台湾省和福建省的能源安全演进过程及驱动因子进行了对比分析;刘立涛等[6]对多省份区域间能源安全流动性问题做出了探讨;在考虑到影响能源安全的各个因素存在广泛联系,LU W等[7]应用生态网络分析模拟中国天然气供应安全系统复杂的相互作用.我国能源安全定量分析的研究主要视角集中于评价指标的构建上[8-11],而其中对于天然气能源安全评价主要从天然气资源供应的稳定性、经济性和可持续性视角进行考量[12-14].国外能源安全评价的研究文献则相对较为全面广泛[15-19],表1中展示了国内外文献中具有代表性的能源安全指标体系的研究成果.

表1 能源安全指标体系研究的代表性文献Table 1 The representative literatures of energy security index system

国外能源安全研究方法大多是基于能源安全多样性指数,主要包括Shannon-Wiener指数(SWI)与Herfindahl-Hirschman指数(HHI).其中,又以英国能源供应安全联合研究小组(JESS)、荷兰能源研究中心(ECN)、国际能源署(IEA)以及亚太能源研究中心(APERC)所开发的能源安全模型较具有代表性[22].英国的JESS模型用途主要是监管英国能源供应安全,对现状动态进行评价.模型涉及三个方面:天然气与电力能源供需预测、市场信号和市场响应评价安全系统.其创新点在于将不确定性因素加入到了预测中,不足之处是模型成立条件苛刻,在实际操作过程中有一定局限性.荷兰的ECN能源安全指数模型由短期和中长期组成,短期是CC风险管理指数,包括国内能源生产、国外能源进口、能源转化和不同环节中运输存在的短期风险评估,中长期是S/D供给需求指数.该模型的特点在于,考虑短期和中长期特点,认为供求关系的变化能够影响能源安全的评价,其中S/D供给需求指数创造性的考虑了能源系统要素的影响,并已广泛运用于欧洲能源供应安全评价中,如能源供应安全的脆弱性分析[22].IEA模型的思路是从能源价格和供应中断两方面出发,价格波动风险评价由市场集中度和能源安全指数体现,供应中断由石油指数合同采购的管道天然气占能源供给总量的比重体现.在欧洲、北美各大机构开始建立能源安全评价模型的同时,亚太地区的APERC模型根据自身情况从潜在供应风险、能源资源多样化以及进口依存度三方面,构建了5个能源安全指标,分别考虑一次能源需求多样化指数、净进口依存度、低碳能源需求指数、石油净进口依存度和中东石油进口依存度.选取的指标主要侧重于进口依存度,其不足之处在于5个指标没有从宏观整体把握全局能源安全态势,没能考虑各能源产业链之间存在的风险,同时也忽略了不可再生能源的衰退和可再生能源的发展带来的影响.

本文在借鉴和总结上述能源指标体系模型的基础上,从天然气能源安全的基础概念入手,用一种全面综合的方法和一个定量模型框架来定义我国的天然气能源安全,此模型在降低全面反映天然气能源安全复杂性的前提下尽可能地包括各个维度的指标,通过分析框架和指标,评估我国天然气能源安全的状况,检验能源安全的趋势,并结合我国天然气改革政策分析其对天然气能源安全的影响.

1 指标体系构建与研究方法

1.1 指标的选取

关于能源安全的定义可以有不同的理解,不同的学者尝试用不同的能源安全的组成来定义能源安全,但最多被引用和接受的定义是:能源安全是在合理的价格水平下所拥有的稳定和足够的能源供应.随着环境问题引起社会公众的关注度越来越高,学界也逐渐将环境的可承受能力纳入考量.本文在指标体系选取上,借鉴了刘立涛等[8]和Yao L X等[20]在能源安全评价上的理念,依据指标科学性、可比性、可操作性的体系原则,构建了比较符合我国国情的天然气能源安全评价体系,如表2所示.一个天然气能源安全的国家应包括以下四方面:本国拥有相当数量的资源储量(availability of energy resources,AV)、有一定的勘探开采运输能力(applicability of technology,AP)、可控性的环境污染政策(acceptability by society,AC)以及一定的使用资源支付能力(affordability of energy resources,AF).因此,天然气能源安全的内涵包括:在本国拥有相当的天然气存储的基础上,当前的开采消耗本国天然气资源并运送到各地用户,能够满足本国需求;如若本国天然气匮乏,则需要拥有一定购买能力和议价能力从外界获取资源,用以匹配自身需求,与此同时,这两种情景下都需解决好能源资源使用过程中带来的环境问题.

根据以上定义的能源安全,本文构建基于资源可获得能力(AV)、技术可利用能力(AP)、环境可承载能力(AC)和国民可负担能力(AF)四大维度以及12个细分指标的评价指标体系,用雷达图展示中国天然气能源安全的演变态势.本文构建的4-As雷达图,相比较于传统对能源安全与能源不安全的完全二分法定义,在描述我国天然气能源安全发展趋势变化方面具有独到的优势.此外,当需要改变个别选取指标和选取数量,天然气能源安全的整体评价框架也可适用于各国天然气或者其他能源的能源安全度量.本文选用的12个细化指标不一定是最详尽彻底的,但在有限数据情况下,运用于评价我国天然气能源安全,应是较为贴切和关键的.

1.2 主要指标的说明和计算方法

1.2.1 对外依存度 对外依存度y通过公式(1)计算,该指标可以从天然气总需求中反映有多少份额是通过进口贸易来获取的,该指标与天然气能源安全度呈负相关.

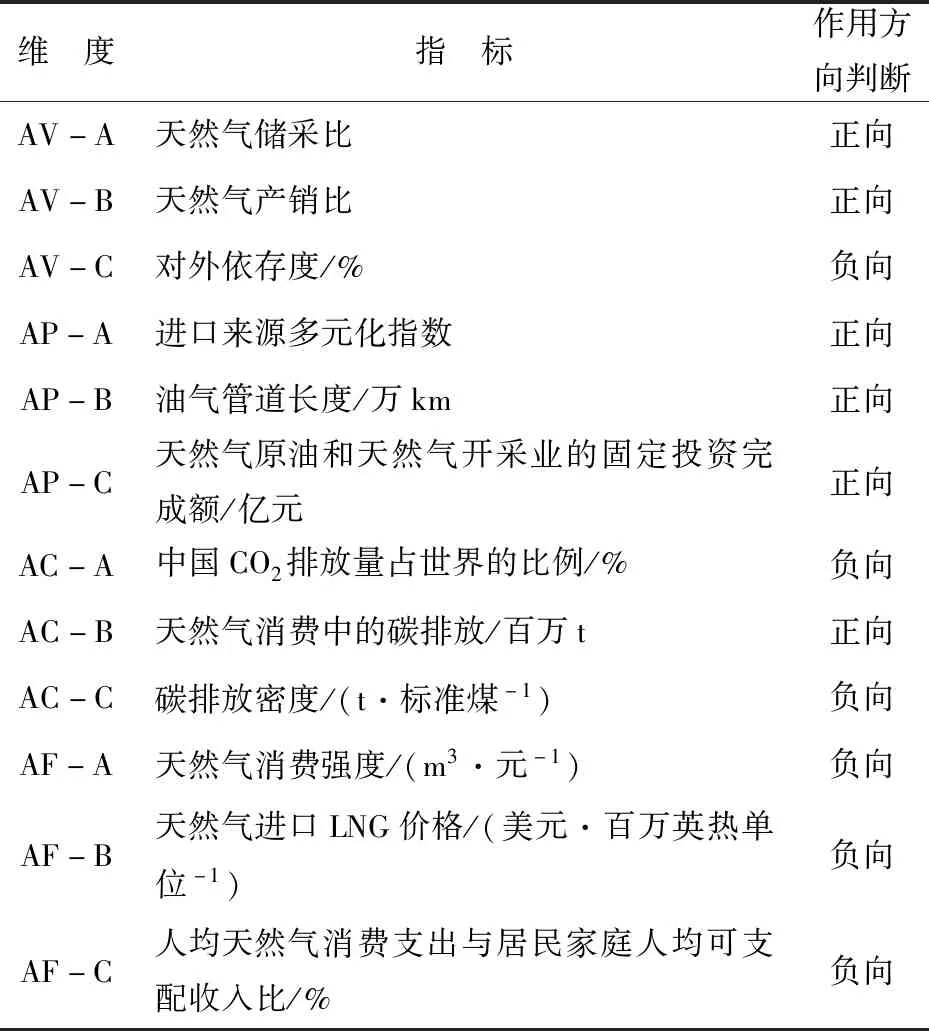

表2 中国天然气能源安全指标Table 2 The security indicator for natural gas in China

(1)

其中,mi为我国从第i个国家进口天然气的数额,nj为出口到第j个国家出口数额,Qgc为我国国内天然气消费总量.

1.2.2 进口来源多元化指数 进口来源多元化指数S是从荷兰能源研究中心的ECN模型在2004年调整SWI多样性指数演变得到的.假定进口来源多元化指数越高,我国进口天然气资源来源便越广泛,越有利于提供国民较稳定的天然气供应.即该指标与我国天然气能源安全度呈正相关.

(2)

其中,hi是我国进口天然气的国家i的政治安全度,该指标参考世界银行每年公布的政治稳定性排行(political stability rank)数值,ki是从第i国进口天然气量和总天然气进口量之比,进口天然气包含管道进口气和液化天然气.

1.2.3 天然气消费中的碳排放 天然气属于高碳能源,但是其碳排放系数只有0.448 3,为煤炭的59%,远低于其他一次性能源,且在使用过程中不排放二氧化硫和粉尘.当前低碳能源并未能成为世界主替代能源,在碳排放等环境政策制约下,天然气是我国低碳能源的重要发展阶段,因此本文认为,天然气消费中的低碳排放有利于降低我国一次能源的碳排放量,有利于提高整体环境的可承受力,对天然气能源安全的评价有正向作用.

1.2.4 碳排放密度 假定碳排放密度CD越高,经济发展代价越高,越不利于保障整体能源安全的使用.即该指标与能源安全度呈负相关.

(3)

其中,CE是经济体中碳排放总量,E是经济体中消耗的能源总量.

1.2.5 天然气消费强度 天然气消费强度CI越高,天然气消费用于支持GDP增长的份额也就越多,单位GDP的能源效率也越低.即该指标与天然气能源安全度呈负相关.

(4)

其中,qgc是我国天然气消费量,GDP是国内生产总值.

2 结果分析

2.1 天然气安全度总体趋势

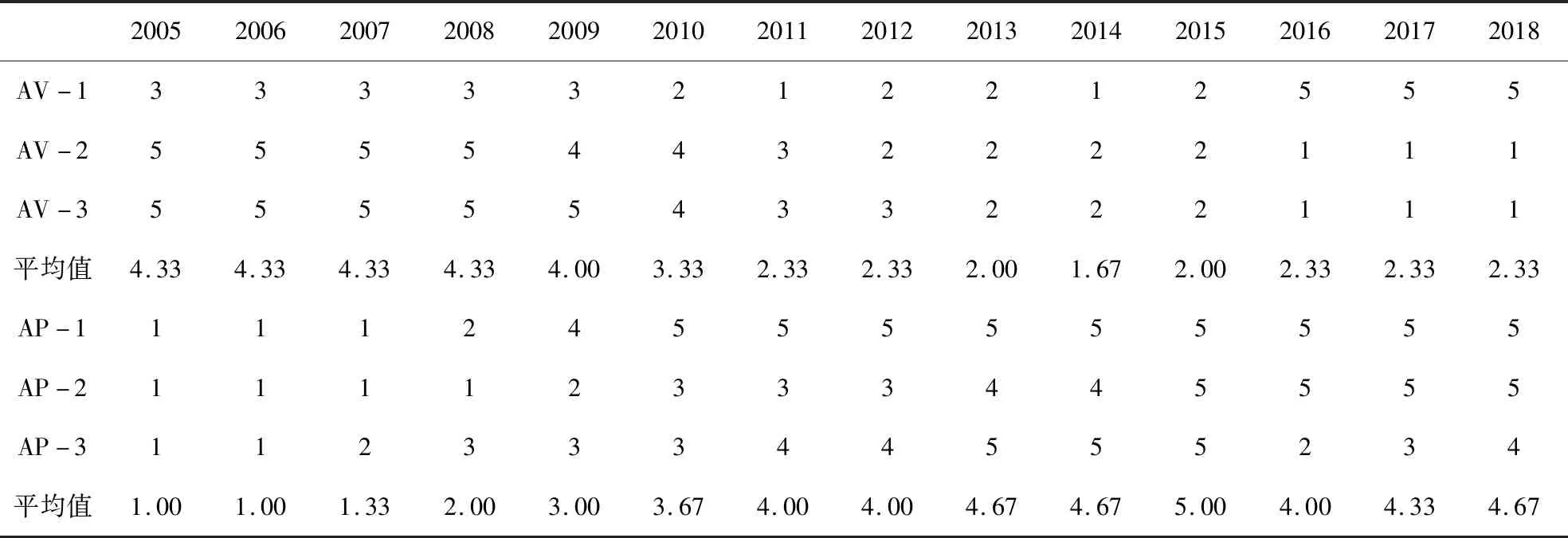

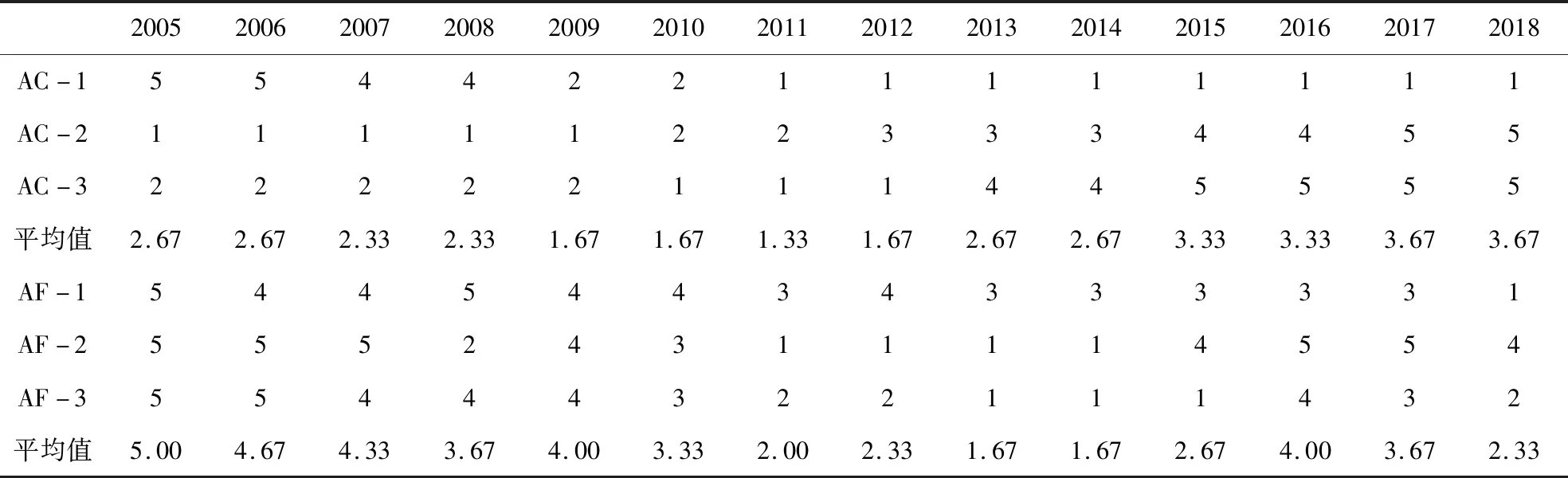

安全度的计算过程如下,本文首先将2005年—2018年每一指标数据(见表3)划分为5个区域,使得11年数据能较平均的分散在5个区域内,然后赋值5个区域1~5分,并重新命名每个维度下的指标AV-1、AV-2、AV-3、……以此类推,以区别赋值前的指标.因指标对天然气安全度作用方向不同,正向指标(即数值越大,天然气能源安全度越高的指标)的划分为1~5分等级升序排列,负向指标划分为5~1分等级降序排列.转换后的指标见表4.

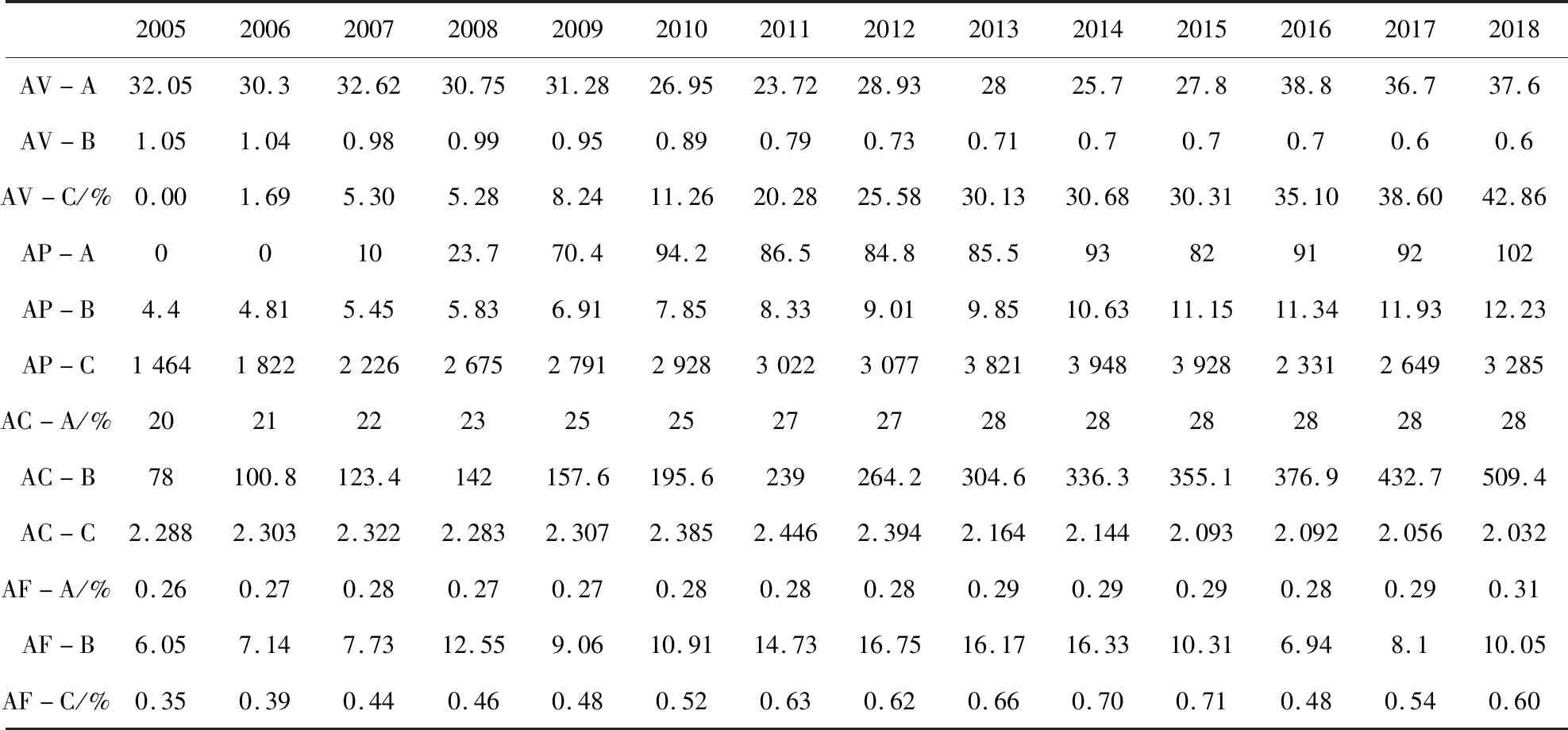

表3 天然气安全基础数据表Tab.3 The basic database for natural gas security

数据来源:中华人民共和国统计年鉴、BP Statistical Review of World Energy、世界银行官方网站、中经网数据库.

表4 赋值后的天然气安全数据表Tab.4 The evaluated database for natural gas security

续表4

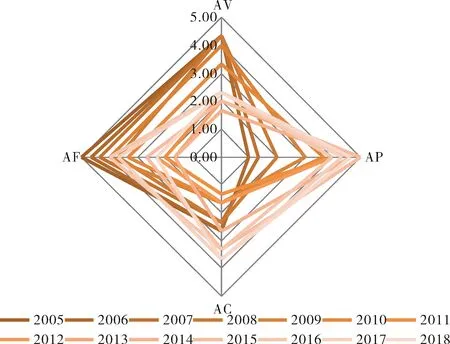

赋值后的指标,取每个维度下三个指标的算术平均值,以平均值为基准,本文得出2005年—2018年的中国天然气能源安全度演变趋势的四维雷达图(如图1).

图1 2005年-2018年中国天然气能源安全度演变趋势Fig 1 The trend of Chinese natural gas security degree 2005-2018

图1展示了2005年-2018年间四个维度指标测算下的中国天然气能源安全度演变情况.14年内,四大维度指标均产生了较大变动.天然气能源安全的资源可获得能力(AV)整体上分布于1.5~4.5分区间内,且评分随时间向下移动的趋势明显,资源可获得能力(AV)不断降低.技术可利用能力(AP)在1~5分内大幅度变动,其评分随时间向上移动的趋势明显,并在2018年达到最高.技术可利用能力(AP)持续走高.环境可承载能力(AC)在1.5~4分内集中分布,其先小幅降低后大幅度回升,环境可承载能力(AC)大体上呈上升趋势.国民可负担能力(AF)在1.5~5分内分布较均匀,其随时间推移先大幅度降低后小幅度回升,整体呈下降趋势.资源可获取能力(AV)成为制约我国天然气能源安全的关键性因素,而天然气技术可利用能力(AP)成为我国天然气能源安全增加的最主要动力.

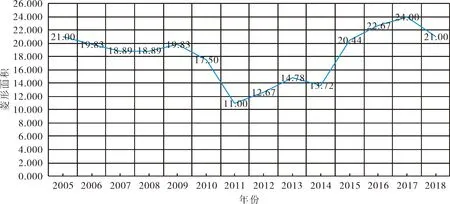

图2从宏观上展示了我国天然气安全度总体“V”字型变化趋势.

图2 四维度构建的菱形面积变化Fig 2 Total rhombus area based on four dimensions

起点年2005年的安全度较高,从2005年到2009年期间安全态势总体呈现小范围内上下波动的特征,在2009年达到高点后开始大幅度下降,并在2011年达到最低点.2011年是我国天然气安全总体变化的拐点,在2011年触底后开始反弹,一路攀升至2017年的整体安全态势最高点.2005年—2010年间,我国天然气安全度大致在17~21区间内波动,呈小幅下降趋势,此变化趋势说明2005年—2010年间我国天然气安全态势不稳定且有轻微降低趋势.2011年—2014年间我国的天然气安全度位于最低的11~14区间,大约相当于前6年天然气能源安全的2/3水平,天然气安全态势比较严峻,通过表4中各维度平均值数据的比较,在天然气安全度大幅下降的2010年—2011年四个维度中,资源可获得能力(AV)、环境可承载能力(AC)和国民可负担能力(AF)均在减少,其中资源可获得能力(AV)和国民可负担能力(AF)下降幅度较大,2011年—2014年间走势的回升说明此后我国天然气安全度的改善和提高.2015年—2017年间我国的天然气安全度处于最高的20~24区间,天然气安全态势较为明朗,2014年—2015年安全度上升速度快、幅度大的原因是环境可承载能力(AC)与国民可负担能力(AF)的大幅度增加.2018年我国天然气安全度相比于2017年有小幅的下降,其主要是国民可负担能力的大幅降低引起.

2.2 我国天然气安全各维度指标分析

在了解我国近年的天然气安全总体态势后,本文分别以三维雷达图方式展现12个指标的详细变化趋势,以进一步探究各维度指标下的深层次变化,如图3~图6所示.

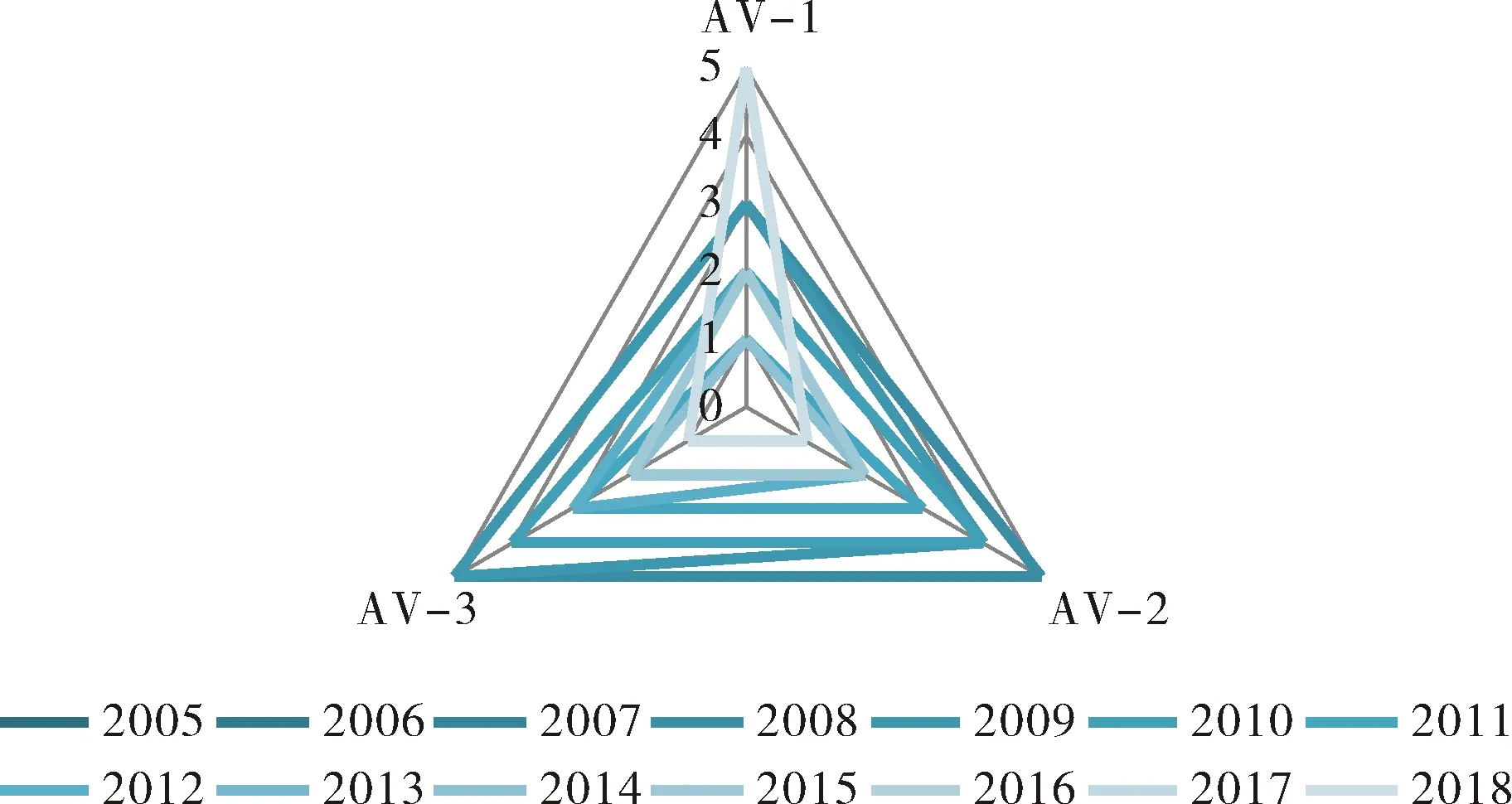

2.2.1 AV维度的指标变化 AV维度的指标变化如图3.本研究选择储采比指标(AV-1)、产销比指标(AV-2)与对外依存度指标(AV-3)三者作为天然气能源安全中资源可获得能力(AV)的代表.

图3 AV维度的指标变化Fig 3 The changes of AV dimension index

观察图3面积变化可知,资源可获得能力(AV)总体趋势为先大幅降低到2014年的最低点,2014年之后开始小幅的反弹回升,随后年份保持水平稳定,整体呈现下降趋势.从各细分指标分析,储采比指标(AV-1)相较于产销比指标(AV-2)和对外依存度指标(AV-3)整体波动幅度偏大,2005年—2009年间储采比指标(AV-1)均为3分值的中等水平,说明在此期间我国天然气新增探明储量与天然气消费量的快速增长的基本保持一致.2005年底,我国天然气探明储量为1.6万亿m3,占世界总量比例约为1.01%,到2008年底探明储量为2.7万亿m3,相较于2005年底增长了约70%,此后随着国内天然气消费需求的快速扩大,AV-1在2010年—2015年间处于1~2分的低水平阶段.到2015年底,我国天然气探明储量为3.7万亿m3,占世界总量比例约为2.1%.此后三年,随着页岩气勘探开发技术的日渐成熟,我国天然气探明储量得到巨大的提高,2018年底探明储量为6.1万亿m3,相较2015年增长近一倍,AV-1在此期间达到最高的5分值水平.我国页岩气储量全球第一,开采潜力大,可采资源量达31.6万亿m3.自2010年中国产出第一立方米页岩气起,中国的页岩气开发驶入了快车道,目前已取得了可喜的成绩,页岩气开发利用也已成为未来我国天然气供应安全的保障和天然气产业的核心增长点.

产销比指标(AV-2)总体随时间从5分到1分评分不断走低,按《BP世界能源统计年鉴》显示的有关数据,至1998年起我国天然气的产量高于其消费量,但是于2007年后情况发生改变,呈现完全逆转的情况,而随后两者的差距继续扩大.此现象一方面说明了天然气作为清洁能源在能源需求市场的活跃度持续上升,天然气消费比重不断增加,消费者更青睐于增加对天然气的使用,这也将有利于调整国家能源结构;另一方面也反映出国内供气的稳定增长态势已面临较大压力,供需矛盾更加突现,近些年北方部分地区更是频发“气荒”现象,居民生活受到影响.

对外依存度指标(AV-3)的变化则佐证了天然气供求缺口扩张这一观点.在2005年—2010年间AV-3主要在4~5分值内波动,随后迅速下降,最后一直稳定于1分值位.大量的供需缺口需要依靠天然气进口来弥补,自2007年我国已经开始进口国外天然气来供应本国市场需求,进口来源国从2006年1个国家,增长到2018年的20个国家.大量的天然气从海外进口,难免会在天然气价格上受限制于人,一旦出现天然气供应中断,会对经济和社会活动产生直接的负面冲击.

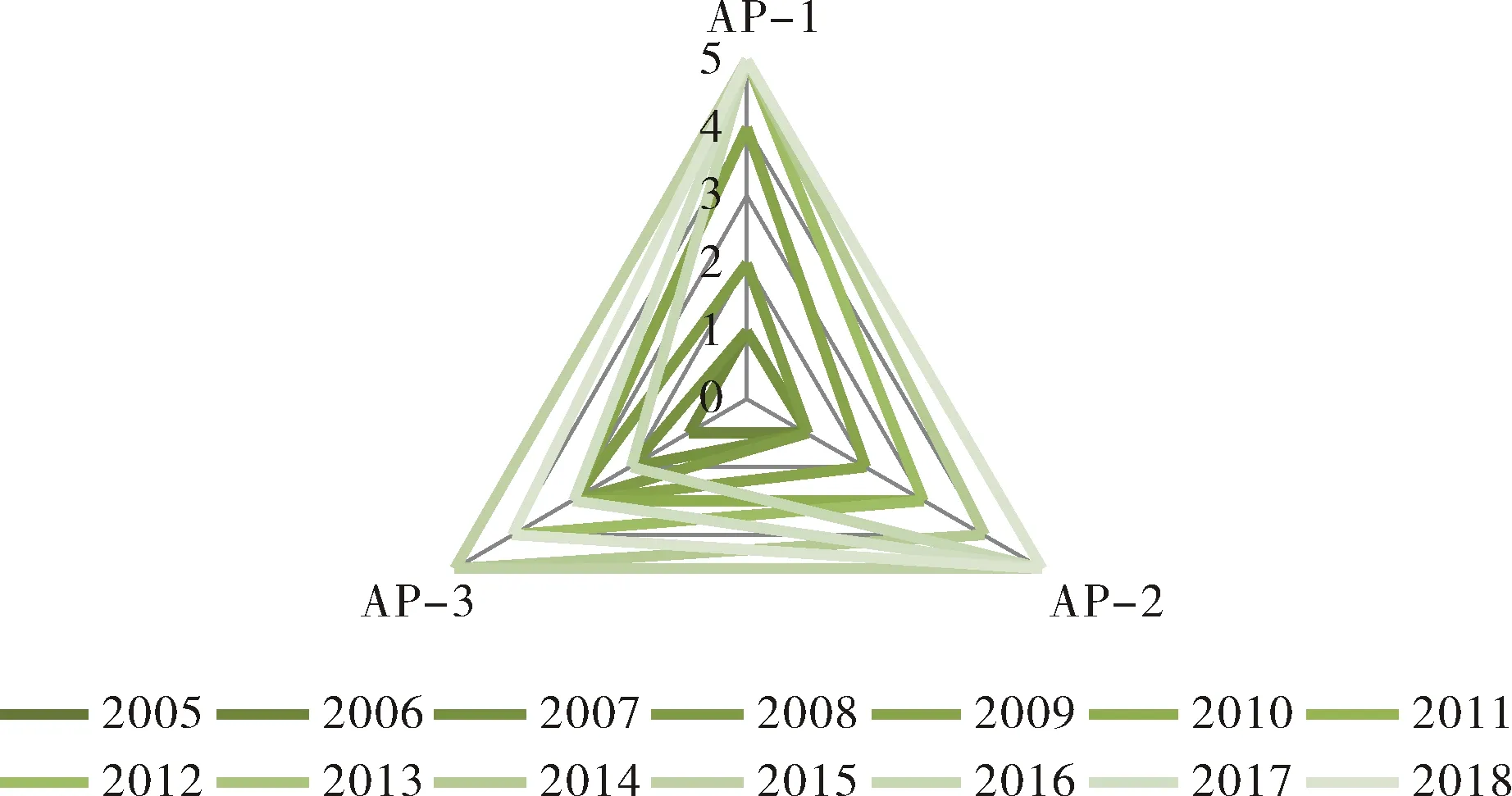

2.2.2 AP维度的指标变化 AP维度的指标变化如图4.本研究选择进口来源多元化指数指标(AP-1)、油气管道长度指标(AP-2)与油气开采业的固定投资完成额指标(AP-3)来衡量天然气技术可利用能力(AP).

图4 AP维度的指标变化Fig 4 The changes of AP dimension index

图4中的面积变化能直观反映出,天然气技术可利用能力(AP)总体趋势不断提升.进口来源多元化指数指标(AP-1)是一个不断增加的正向指标,可衡量我国进口天然气来源风险.AP-1在2009年出现了井喷式的增长,与前一年的数值比翻了一倍,其原因是从该年开始中国进口LNG国家有所增加,额度也相应提高.AP-1越来越高说明我国天然气进口来源越广泛,个别国家的社会政治波动不会带来整体天然气进口的大额减少,从而更有利于保障稳定的天然气供应.

油气管道长度指标(AP-2)随时间的推移,分值从1~5分稳健增长.我国天然气生产中心位于地理西部,而消费中心处于东部,天然气产销很大程度上依赖于管输网络.油气管道长度的持续增长反映我国天然气的管输能力与配气能力的不断增强,天然气的适用领域不断扩张,但实际上管网长度与发达国家相比还是有很大的差距,如美国在2010年所拥有的油气管道干线长度就接近100万km,而中国2018年底已建成天然气管网长度仅达12万km.

油气开采业的固定投资额指标(AP-3)总体呈持续增长趋势,但在2015年后有小幅下降趋势,天然气固定投资可用于天然气的勘探开采、运输管网、储气罐、LNG液化站、加气站与等天然气的基础设施,良好的投资建设能进一步提高天然气资源可获得性(AV)能力,并保障我国天然气供应安全的稳定发展.

总体来看,我国天然气技术可利用能力在14年间不断上升,到2018年,我国技术可利用能力(AP)已显著提高,油气管道建设和进口多元化均快速向前发展.

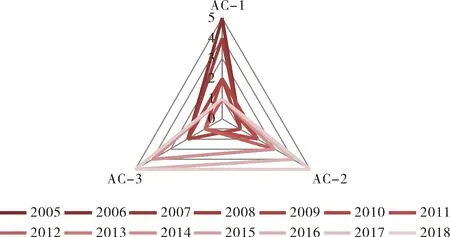

2.2.3 AC维度的指标变化 AC维度的指标变化如图5.本研究选择我国CO2排放量占全世界比例指标(AC-1)、天然气消费中的碳排放指标(AC-2)与碳排放密度指标(AC-3)衡量环境可承载能力(AC).

图5 AC维度的指标变化Fig 5 The changes of AC dimension index

通过图5中面积变化可以发现,AC在2005年后呈现小幅下降趋势,但是在2012之后有显著的回升.

二氧化碳排放量比例指标(AC-1)在2005年—2010年间逐步下降,且在2011年后稳定在1分值的最低水平,2009年哥本哈根气候变化大会虽然没有达成具有法律意义的条款,但碳减排却依然成为各国能源发展战略的重点.中国二氧化碳占世界比例伴随着经济规模扩张而不断攀升,在2007年已成为世界碳排放第一大国[23].为实现2030年的碳减排计划,我国在此期间也陆续出台了相关低碳发展政策,AC-1的降低会引发公众对“温室效应”等环境破坏的担忧,从而会制约化石能源的开采使用.

天然气消费中的碳排放指标(AC-2)在2005年—2018年间呈不断上升趋势,说明政府为减少环境污染,调整能源结构,出台例如大气污染治理的重点地区气化工程、交通领域气化工程和政府财政补贴用气等改变区域经济发展方式和节能减排的政策措施,这也成为了天然气行业快速发展的契机.

碳排放密度指标(AC-3)在2005年—2012年保持着1~2分的数值小范围波动,随后2013年急速增加达4~5分值.2013年—2018年,AC-3快速上升到4~5分值主要是因为受全球市场的影响.我国二氧化碳增长量有所减缓,一方面在一定程度反映了该时期我国工业发展的大体状况,即工业出口受阻且内部需求不足,经济发展略微减缓,产业结构优化调整,高强度高耗能企业减少,对环境的破坏影响减弱;另一方面说明我国能源战略发展的优化,清洁能源占整体能源消耗比重上升.

综上所述,三个指标从三个不同的角度,反映我国天然气和整个能源资源系统使用过程中影响环境可承载能力的变化.环境可承载能力(AC)总体趋势先降后升说明整体上我国能源大量消耗破坏了环境,同时国家能源调整战略及产业结构优化对环境的积极作用开始体现出来.

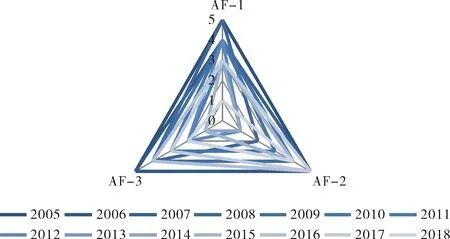

2.2.4 AF维度的指标变化 AF维度的指标变化如图6.本研究选择天然气消费强度指标(AF-1)、进口LNG价格指标(AF-2)和人均天然气消费支出与居民家庭人均可支配收入比重指标(AF-3)衡量国民可负担能力(AF).

图6 AF维度的指标的变化Fig 6 The changes of AF dimension index

观察图6中面积的大小,发现AF指标在2005年后呈现大幅下降趋势,但是在2015之后有小幅回升.

天然气消费强度指标(AF-1)总体呈下降趋势,较低的AF-1同时能够反映一个低效的能源使用配置能力.14年间AF-1的大幅下降主要原因是我国GDP较2008年全球金融危机爆发的前几年的增幅放缓,而天然气消费量较前几年持续保持两位数的高速增长[24],天然气消费用于支持GDP增长的份额越来越多,天然气低价规制政策造成了我国天然气的价格扭曲以及消费效率降低.

LNG进口价格指标(AF-2)数值总体处于先降低后上升的“V”字型趋势,在2010年突然降低,一部分归因于有美国页岩气革命的爆发,拉低了世界天然气生产的边际成本,对世界LNG的需求和价格产生了很大程度的冲击;另一部分是因为中国LNG进口国数量大幅增加,从国际市场获得了更低价的天然气进口长期协议合同,但随后天然气进口的“亚洲溢价”现象导致天然气在国内替代能源价格中竞争力降低,不利于天然气市场价格中心的形成.

人均天然气消费支出占收入比重指标(AF-3)随着时间推移大体处于下降趋势,在2015后有小幅回升,主要因为天然气在居民能源消费市场的扩张以及天然气对价格规制改革使得居民用气价格与工业用气价格逐渐并轨,居民有能力消费使用天然气,对天然气的未来需求也很强烈.

总之,国民天然气可负担能力的衡量,不仅涉及天然气产业与国民经济发展,也与亚洲天然气定价权、天然气市场化改革进程和天然气利用效率等因素息息相关,需要从长远角度理解其对于天然气安全的复杂影响.

3 结论与展望

本研究在定义能源安全的基础上,从资源可获得能力、技术的可利用能力、环境的可承受能力以及国民的可负担能力出发,构建了我国天然气能源安全评价指标体系,并基于4-As雷达图分析了四维度下2005年-2018年我国天然气安全变化度的总体走势,其结果与Yao L X[20]的研究结论基本一致;然后基于三维雷达图对比分析每个维度下三个指标的变化情况,进一步探究了影响我国天然气安全的因素.综上研究,得出的结论与思考如下.

1) 自2005年以来,我国天然气能源安全度处于先下降后上升的“V”字型走势.

天然气安全度在2005年处于相对较高值位,从2005年到2009年期间安全态势总体呈现小范围内波动的特性,在2009年达到高点后开始大幅度下降,并在2011年达到最低点.2011年是我国天然气安全总体变化的拐点,在2011年触底后开始反弹,一路攀升至2017年的整体安全态势的最高点.天然气安全度在2011年达到最低,在2017年表现最好.2010年—2011年,我国天然气安全下降的原因是资源可获得能力与国民可负担能力的大幅度降低,2014年—2015年后反弹攀高则主要归功于环境可承载能力与国民可负担能力大幅度改善.另外二个维度指标也稳健走高.只有基于一定的天然气勘探开采生产运输技术的基础上,建立并完善基础设施,健康稳定发展国民经济,保障天然气供应来源,减小经济发展带来的环境污染,才能满足社会旺盛的燃气需求,构建安全的国家天然气体系.

2) 我国天然气能源安全度受到四个维度的共同制约.

其中资源可获取能力成为制约我国天然气能源安全的关键性因素,而天然气技术可利用能力成为我国天然气能源安全度增加的最主要动力.我国天然气的旺盛需求导致了天然气的储产能力的相对不足以及对外依存度的不断攀升,虽然我国的页岩气可采储量居世界第一,但目前勘探开采技术与实践还出于攻关阶段,短时间内难以实现大规模开采,天然气的可获得能力短时间内还会进一步下降,供需矛盾缺口还将进一步扩大.另一方面,我国天然气的旺盛需求也带来天然气产业的快速发展,随着天然气工业体系的成熟、市场化价格改革不断推进和上海、重庆石油天然气交易中心的落成,天然气管网和储气库等基础设施建设与储运技术未来会逐步提升,天然气资源配置效率和调峰能力将会不断升高,预期我国天然气技术可利用能力还会进一步增加.

3) 保障天然气进口和争取天然气国际定价权成为影响我国天然气能源安全度的重要因素.

当前我国天然气对外依存度已达到40%,天然气净进口量是2007年的40余倍,年均增长59%,日益增长的天然气需求,使得我国已经踏上进口天然气的必由之路.对于天然气安全稳定供应问题,我国一方面需要考虑到地缘政治、运输和供应中断等风险,做好应急举措;另一方面要不断提升参与全球能源体系治理的能力,包括与各能源国家携手,维护天然气生产和运输的安全与稳定,通过合作稳定气价,确保国际能源市场的有序运行.在能源技术方面,我国可以与各国一道在天然气勘探、节能增效以及能源环境保护等方面开展合作,从全产业链角度,可以共商天然气合作新机制,共建油气合作共同体.