一场有关任博克《庄子》英文全译本的访谈与对话

2020-05-14任博克赖锡三

任博克 赖锡三

人生真奇妙,渠今正是我,我今不是渠。

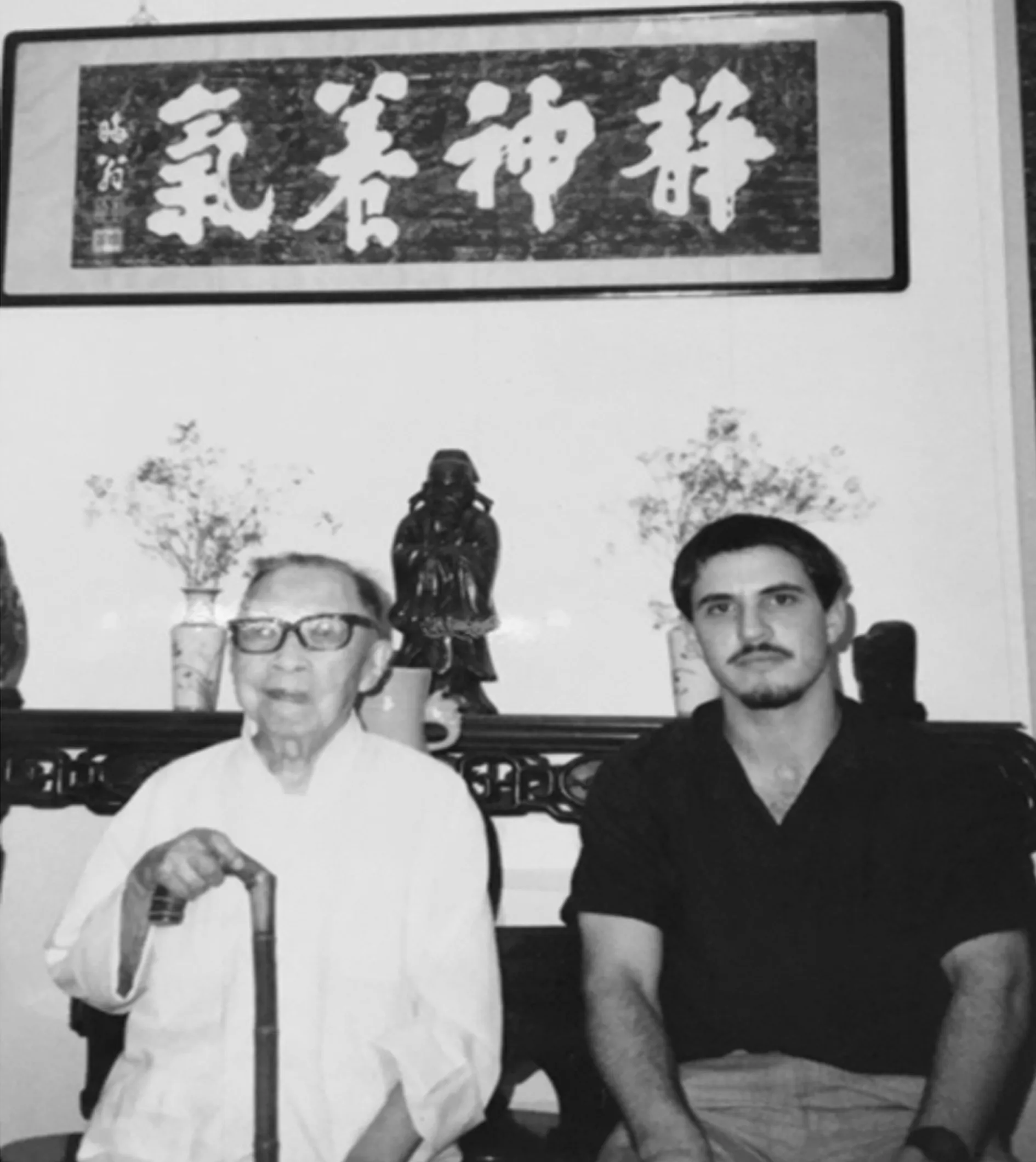

(青年时期的任博克,在台湾度过人生重要的学习阶段,从学辛意云批阅古典,薪尽火传钱穆之庄庸神气。)

任博克(BrookZiporyn):美国芝加哥大学神学院教授。目前出版有Evil And/ Or/ As the Good:Omnicentric Holism, Intersubjectivity and Value Paradox in Tiantai Buddhist Thought; The Penumbra Unbound:The Neo-Taoist Philosophy of Guo Xiang ;Being and Ambiguity: Philosophical Experiments With Tiantai Buddhism; Zhuangzi: The Essential Writings with Selections from Traditional Commentaries; Ironies of Oneness and Difference: Coherence in Early Chinese Thought; Prolegomena to the Study of Li; and Beyond Oneness and Difference: Li and Coherence in Chinese Buddhist Thought and its Antecedents;etc.近年来,其著作陆续被翻成中文,如《善与恶:天台佛教思想中的遍中整体论、交互主体性与价值吊诡》(上海古籍出版社),《一与异之反讽》(浙江大学出版社)。其天台与庄学研究,很值得关注。

钱穆与任博克合照

赖锡三:台湾中山大学中文系特聘教授。曾获中国台湾地区科技主管部门授予的杰出奖。已出版《庄子灵光的当代诠释》(台湾清华大学出版社)、《丹道与易道》(新文丰出版社)、《当代新道家:多音复调与视域融合》(台湾大学出版中心)、《道家型知识分子论:庄子的权力批判与文化更新》(台湾大学出版中心)等书。目前正在校正出版《庄子的跨文化编织:自然·气化·身体》(台湾大学出版中心)。主要学术工作在于“当代新道家”的重建、“跨文化庄子学”的推动。

赖锡三:我个人要先恭喜你,整个《庄子》三十三篇都完全翻译了出来(英文全译本),这真是个非常浩大的工程。我记得几年前那个选译本,也就是2009年的Zhuangzi: The Essential Writings:With Selections from Traditional Commentaries,从选译本到现在这个新的全译本Zhuangzi: The Complete Writings(1)这两个译本是Brook Ziporyn(任博克), Zhuangzi: The Essential Writings: With Selections from Traditional Commentaries,Indianapolis: Hackett Publishing Company Inc., 2009;Brook Ziporyn(任博克), Zhuangzi: The Complete Writings,Indianapolis: Hackett Publishing Company Inc., 2020。,这两个译本有什么比较大的不同,读者应该怎么看待这两个译本的异同之处?

任博克:很多不同啊。2009年也跟出版社说好,他们要做那个选辑,不要做全部,因为他们考虑到要怎么卖。我那个时候还有个念头,就是很希望翻译那些历代批注,而且他们觉得这有可能是卖点,因为从来没有人译过。他们觉得我要做全部也可以,或者做那个历代批注也可以,但他们担心同时翻译全部与批注,页数就太多了。所以,我就作了选译。他们基本上要做一个类似课本的、课堂教学用的,所以尽量减少很多很重的学术数据。虽然必须有某些文章,但是最重要的就是要有完整的内篇,还有要选那些我觉得比较有特殊性的部分。我觉得内篇当然是最主要的,还有就是比较有《庄子》特有思想,或者文学特色,反正就是在其他文本找不到的东西。所以我就避免那些,也许我避免的那部分是最有影响力的,像《天运》篇、《天道》篇、《天地》篇的那种,类似后来发展成譬如《淮南子》之类的文献,有一个大宇宙论,比较有系统的,然后有把儒家的那些概念开始拉进来的部分。反而最后选择要翻译的是内篇,然后还有《骈拇》篇、《胠箧》篇等比较激烈的那几篇。那个时候就算已经跟出版社说好,之后我其实还是很希望可以做全部的《庄子》。我们在契约里已经说好,如果我要做全部,无论是在他们出版社出版,还是在别的地方出版,都可以用我当时那个翻译的部分。所以一直有这个计划,我就很单纯地想,我希望可以做这两种不同的东西,一个包含历代批注,一个包含全部《庄子》。前几年,有人要问版权,就找我帮忙,我又跟出版社开始谈起来,突然想起来这件事情,再问他们,那个第一本好像卖得不错,或者他们觉得还可以,所以他们现在就愿意做了。但是作全部的翻译就不能够包含那些历代批注了,所以就分成两个系统,一个就是选译本而有些历代批注,另外就是这个全译本但没有收入历代批注。因为过了十年,还有跟学生、学者的互动,有时候再看我第一个译本,还是觉得要抓住这个机会更改一下,而且还要详细说明某些比较有争议性的翻译选择。我当时在翻译的时候是第一次,当然我要作很多选择,你看,古文的暧昧或者模棱两可的地方太多了,你总是要作一个选择,那个选择是有它的理由的。但当时我同时觉得,我不必说明我为什么这样翻译,因为能读中文的人应该可以猜得到吧?他们会看原文,会觉得:哦!原来他是这样解读的,一目了然。然后不会中文的人,对他们来说这个是太无聊的话,所以不必加上说明了。但我后来发现,其实不然,很多就算古文非常好的人,还是会问我为什么要这样翻译,我还要跟他们解释,解释了以后才懂,因为它可能有一个典故,或者有一个出处文字,我是连接到另外一个地方的哪一个用法,我认为有关系的,所以这也是一个原因。这一次我就是要丰富化解释,因此有很多地方我真会有一点怕读者会嫌我太啰唆。第二个原因,就是你的鼓励是非常重要的。我们也谈过,有时候我还是巴不得在第一个译本加进一点点我自己的思想,但是同时我还有一种考虑,就是我作第一个翻译的时候意识到,出版社希望可以有很广的市场。我也知道我自己对《庄子》的见解,并不是所有的人都会用它来上课,而且我为什么要翻译《庄子》,就是因为我自己上课的时候,我念Watson、Graham或Mair的译文(2)在这里指的是《庄子》在英语世界里的三个著名译本:Burton Watson(华滋生), Chuang Tzu: Basic Writings,New York: Columbia University Press, 1964;A.C.Graham(葛瑞汉), Chuang-tzu: The Inner Chapters and other Writings from the Book of Chuang-tzu,London: Unwin Paperbacks, 1986;Victor H.Mair(梅维恒), Wandering on the Way: Early Taoist Tales and Parables of Chuang Tzu,Honolulu:University of Hawaii Press, 1998。,我会觉得他们是这样解读啊,我就没有办法替不会讲中文的学生解释,因为他们已经把它拉到自己认同的思想脉络里,所以每次我上课的时候就会说:这一段呢,我们恐怕要重新翻译了。对我来说,他们那样的解读,上下文会没有办法连接得起来,所以我觉得要自己翻译,才能方便我上课。但是同时我也会同情跟我见解不一样的人,不要太强迫他们跟着我的想法,虽然最后还是免不了把我的见解藏在里面,但是我还是尽量保留一点余地,一点空间。我记得第一次我那个书的书评出来,我一听到是谁要作书评,我就很紧张了。因为我知道那个人很讨厌我,我也很讨厌他。学生要的话他们会查,我不指名。

赖锡三:原来也有讨厌你的人!

任博克:噢!当然,开玩笑。太多了!

赖锡三:我以为你是人人喜欢呢!想说你那么敦厚,很高兴听到还有讨厌你的人。哈哈!

任博克:哈,有一派他们会觉得,这个也是我们讨论过的分析哲学那一派,因为我讨论中国哲学时,会讲到像吊诡的东西,他们最讨厌了。你应该懂吧,你掌握相当的情况吧?所以我看,哎哟,他怎么会给这个人作书评呢,惨了!因为我知道他也写了《庄子》的东西,是很平凡的,而且对我来说,实在很无聊,没有看到《庄子》的深度,没有精彩的地方。在他的手里,庄子就好像一个很一般的、普通的、稍为宽容一点的道德家,稍微有点幽默感、宽容度,但他还是有点类似儒家的角度看庄。所以讲一大堆吊诡啊、遍中论啊,他会觉得这个人是骗子、神棍、神秘学之类的。但是他的书评反而还是算蛮好的,他提到,“我看到任博克翻译《庄子》,很紧张很怕,想着他会把很多他的东西拿进来;但是我看,咦,还是满公正的,这样翻译”,那是第一个译本,但这次我不公正了!

赖锡三:哈哈哈!

任博克:这次我是觉得反正那本已经存在了,如果需要可以提供给上课用。但是现在因你的鼓励,这也是个机会,可以作比较全面、系统化的说明,来突显我眼中的《庄子》。因为,第一,我眼中的《庄子》恐怕需要蛮详细的解读,然后也需要辩护地说明为什么这样解读,无论是文字上或者义理上。第二,其实我有点发狂了,我在作这个翻译的时候,就开始作自己的注,然后那些注就变得很长,也尝试比较实验性的多重翻译。你也知道,我们在台大的时候(3)任博克曾于台湾大学的工作坊上,抛出其翻译与选择的脉络,进行讨论。当时的对话内容,已经发表在《商丘师范学院学报》2019年第5期,题目为《任博克的译庄偶奇:〈庄子〉五则英译的讨论与评论》(任博克、林明照、赖锡三);《商丘师范学院学报》2019年第7期,题目为《任博克〈庄子〉英译再讨论》(任博克、林明照、赖锡三)。,我就有好几种不同的可能性翻译,包括跟之前的解释很不一样的,很多在这个过程中淘汰掉了,但是还有一些保存下来了。那些当然更需要解释,如果是比较有争议性的,或者比较新的解释。有很多地方,摸索这个文本那么久,再回头看之前的翻译,上课的时候,你也在场啊,这几年跟学生讨论时有一些新的发现和反省,改变了我原来的想法。所以我就改了,但我还是要注嘛,我还是要说明为什么改了。或者还有发疯的那一面,就是大写文章,有一些论点,觉得我十几年读《庄子》,现在才懂。那我就兴奋了,我就没有办法控制了,要发挥了。我以为到最后可能编辑会说,欸,这个怎么变成四百多页的书呢,不行啊!但是我不说话就交稿了,交出来就等着他们,好像还是出版了。所以,这个书我觉得会跟第一本很不一样的,它很多地方不一样。

赖锡三:听起来真的很不一样,也就是说,这两个前后版本合起来,刚好可以完整观察你英译《庄子》工作的复杂性和丰富性。形式上,第一个选译本是加上古典注释的英译,而第二个最新版虽然没有古注,但它完成了三十三篇的全译,同时加入了更多你个人的洞察性注解,这些洞察性注解在第一个版本,是以非常含蓄的方式在呈现。凭我阅读你第一个英文选译本的经验,我常在那些脚注处,看到很有意味的微言大义,但是我也体会到这些个人性创见只是被暗示着,好像《老子》说的“被褐怀玉”。译者的想法,藏身在《庄子》译文的细缝中,仿佛若有光似的挑逗读者在中文与英文的多音交响中,揣摩《庄子》卮言的话语。后来我读到,你运用wild card的隐喻来解读《庄子》(4)关于wild card的语意及其所其引生的争论,读者可以参考赖锡三、何乏笔、任博克《关于〈庄子〉的一场跨文化之旅:从任博克的Wild card出发》,《商丘师范学院学报》2018年第5期;任博克、何乏笔、赖锡三《庄子与天台的吊诡性思维:延续Wild Card的跨文化对话》,《商丘师范学院学报》2018年第7期。,除了心有同感外,也相当惊讶。以我长期写那么多《庄子》的论文,却仍然在最核心关键处,发现你对《庄子》的解读和洞察可以开人眼界。但是,我常常感觉到,不能满足于你第一个英文译本的欲言又止,那些注脚部分我知道你埋下了一些种子,可是你一定有更多东西没有说,藏了起来。后来我也跟你提了,一整年来跟你深度讨论、生命互动,就强烈感觉到,哇,你骨子里就是个进入庄周魂魄里的人,但你却想把自己托身在《庄子》英译里头。《庄子》借由你说英文,在英文世界中,已分不清你与庄周,就好像周与蝶“分而无分”了。而在你进行新的《庄子》全译本过程中,我个人就很期待,你能不能多增加创见性的注脚。也就是你刚刚说的,发挥发疯的那个部分,哈哈。

任博克:是是,没有错,我觉得你的贡献也是不可或缺的,算是我们的合作,可能只有你有这个眼力,看到那个注是点到一些东西的,其实也很含蓄地不说完。你也知道,因为你对《庄子》够熟,以你对《庄子》的深度把握,知道这个问题所在,所以你看得到这个东西,你知道这个是冰山的一个凸出来的点。但是,如果没有你这样鼓励我,我绝对不可能有勇气,因为我要面对的不是你这种人啊,是我刚刚提的那种人。我相信他们会很不爽!我们等着看吧。

赖锡三:这个勇气绝对不是我给的,是你自己就有的。我直觉你一直有发疯的那个部分,那是你骨子里的最深处,也是通向庄周魂魄的涌泉穴。只是因为在美国那种客观实证的苛刻环境下,加上你本身就具备严谨细致的学术性格与训练,使得你把最具有主体洞察的创见性,藏锋了起来。而且你刚刚谈到的,你在尝试做到尽量忠实翻译的动态过程中,也总是同时意识到,尽管翻译免不了自身理解的透入,可是你并不想让《庄子》的意蕴被封闭起来,或者定于一义。你反而希望保持各种角度解庄的可能性,这也反映在你第一个英文选译本,为何要翻译那些不同历史年代的中国古典注解,你是想让英文读者看到理解《庄子》的多声部,而它们正都是立基在《庄子》文本上,所演绎出的多音复调、意义增生。你把这些中国注庄学史的历史流变之语言丰富现象,借由语言再转译来呈现给英文读者,其实这个态度很类似于《庄子》的卮言,也忠诚于你对《齐物论》那种以“化声之相待若其不相待”,来面对无穷“是非”的态度。

任博克:这个说得好,我也是这么想,第一本它有注解,你仔细看,我选择哪些注解,考虑哪些注解也是一个很有趣的过程。我尽量看,我能拿到,我都会看,然后我会选出我觉得差异最多的,不一致的,从各种不同的角度,来给英文读者一点感觉,这个东西的多元性或者它的两可性,只会英文而不懂中文古文的人,大概是想象不出来的。但是现在情况很有趣,因为我有两本,但是翻译不一样,可以并存,这也是另外一个方式去发挥那个多元、多可能的性质。希望可以两全,但是你也读过那个序,序里头也传达出有种恐惧感——欸,你原来那样翻译好像很有权威,那现在又说之前都是狗屁了,那明年呢?我觉得这很重要,是要面对的。其实A.C.Graham(葛瑞汉)有一些小地方,也做过一个榜样,他会改变他的翻译,同一段话在不同的书本中翻译的不一样,因为过了几年你对它更熟了,你突然有什么洞见,或者你突然有更好的解决。我觉得应该不要怕有一点丢脸,就是说我之前这么认为,现在又重新考虑了,觉得还是不行。我不知道我现在会不会破坏我那个可靠性的权威,反正人老了,没有关系。

赖锡三:我很喜欢《庄子》用来描述孔子的一句话——“行年六十而六十化”。其实,我个人一年来在和你讨论《庄子》的互动过程中,发现自己一直处于被转化的变化状态。譬如,我和林明照之前曾经和你就《庄子》内七篇的五则争论性中文理解和英文翻译,作过一次细部的工作坊讨论与文稿响应(5)参见任博克、林明照、赖锡三《任博克的译庄偶奇:〈庄子〉五则英译的讨论与评论》,《商丘师范学院学报》2019年第5期;任博克、林明照、赖锡三《任博克〈庄子〉英译再讨论》,《商丘师范学院学报》2019年第7期。。当时,我记得我们曾经争论《养生主》的“吾生也有涯,而知也无涯。以有涯随无涯,殆已”以及“为善无近名,为恶无近刑”的中文理解与诠释,而一开始我对《养生主》的文献理解和文脉讨论,非常不同于你的理解,我选择另一种语脉的解读方式去反驳你的翻译和理解,当然那和我长期理解《养生主》的融贯方式有关。可是奇妙的是,当我慢慢揣摩你对“生”的解读,将“生”理解成像河流的蜿蜒隐喻,然后“涯”像是涯岸(或崖岸),象征着与河流的交互性关系,于是“生也有涯”便暗示出人生无所逃于关系性的迂回回应景象。一开始,我也觉得你的译解很特殊,甚至可以说怪异,可是再三品味这个河流与涯岸的隐喻,以及和《庄子》其他思想来互渗互解,我渐渐觉得这个译解可发挥的庄学潜力,比字面所谓中英翻译还要更深刻,现在我也可以顺着你的翻译思路而调整我原先的理解脉络。可以说,你对文献的中英双语之反复推敲,增加了我对同一段文献的中文诠释之丰富可能性。因为通过你的语言视域,我也调整了我的语言视域,并促成我原先融贯成型的诠释系统,以另一种方式再度变化起来,再度融贯起来。而且再次融贯成型之后的意义图像,不但没有减少意义,反而演化出有趣味的丰富性。这种改变,不是简单的昨非今是,而是主体通过语言变化而再度变形的趣味,也是思想运动变化的平常事吧。学者的一生,恐怕无所逃于“我化故我在”,因此你的英文翻译,也只能安于“化则无常”的命运吧。

任博克:这个是我最希望的,对吧?这个例子我觉得很有趣,当然我们彼此都有互动“互化”的很多例子,就是在你的文章里头讨论过的,突然看到另外一个脉络,然后慢慢看这个道理,越看越大了,但是最后你讲得很有道理,就是你还是保留你原本的想法,只是丰富化了,又摸到它们相通的地方。譬如《养生主》这个例子,就是要着眼“生”字和“知”字在整个内篇里的用法与在脉络中的发挥,要很靠近那个文本的细节,才会挖掘出来那种翻译的合理性。我希望读者会看到:这不是很任意的东西,而是有脉络,在文字上也有一定的依据。但这也不表示说,一定要这个说法才行,而是说希望可以凸显出那个“生”字与“知”字的对比,然后发现和整个段落其他东西很有内在关联,义理上如果缺了这个线索,甚至整篇就很难通读了。要察觉“生”字与“知”字在其他的地方是怎么用的,才有办法破迷。因为如果你只看英文的翻译,或者你很浮泛地看原文,你很可能以为“无涯”跟无穷、无极等都是一样的意思,没有差别。很多注解恐怕都是这样写的吧。把握了“知”字与“生”字的问题以后,再回头考虑“涯”字的用法,就发现很有关系,查出来这个很少出现的“无涯”,其他的地方的用法就有旁证,与原来那边的意思就互通了,你也知道《人间世》也用到“无涯”两个字(6)指《人间世》中“彼且为无涯,亦与之为无涯”一语。。所以我作这样的翻译,还是有很多考虑的。

赖锡三:去年在美国你的讨论课上,我就强烈意识到你总是在推敲文脉语境、文本前后的细致性与多重性,而这些看似严谨的客观性根据,依然不能掩盖后面有个洞察的向度在。中文读者尤其是注解家,经常强调自己有汉语上的训诂根据,自有它文本脉络的考虑,可是对“生”与“生有涯”的解读,跟对“知”与“知无涯”的对照性,据我所知,似乎极少,甚至没有像你这样采取河流与涯岸的关系性、非主宰性的隐喻解读。对我而言,你的文字训解背后,有个更强烈的哲学性洞察,就是对照于“知”有一种“目的性”,自以为可以全然主宰生命的“有为”取向,“生”则具有“非目的性”的对照在,而“生有涯”则是保留住生命在不同的关系性缘起变化中去迂回响应,而不是自以为可以主导一切的我行我素,也就是不善于响应涯岸关系的“知无涯”状态。由此推扩出去,养生的问题,就不只是个我性的修养,还涉及如何善于回应他人。生命总是在可知与不可知之间,在自我与他人之间,来回地变化、转化、互化,而《养生主》一开头的“吾生也有涯,而知也无涯”,就暗示出了这个基本的养生方向。我认为你的英文翻译,暗示了这个潜力,也呼应了我一直认为《庄子》的全向度养生哲学,涉及了关系性的自由与伦理性的转化。所谓尽量忠实翻译的背后,仍然离不开洞察力或者问题性。

任博克:这个也可以说,需要有某一种问题意识,在这个地方,才会注意到某一类型的义理问题的重要性。

赖锡三:对,有问题意识。所以才会在层层环扣的文脉里,看出这样的解读潜力,同时又能合乎文本脉络,合乎语言结构来解读。所以我还是觉得,相对客观的文本把握背后,总还是有个对于《庄子》哲思的根本洞察,穿透其中。

任博克:我觉得,被强迫要作翻译这件事,对我来说,是有这方面的好处,算蛮幸运的。因为你作注解或写文章,其实跟作翻译的过程真的很不一样。我觉得很多这一类的问题,是因为要作翻译,我才被逼着要考虑到。当然你说的也很对,我的这个问题意识,或者哲学方面的兴趣,也是一个重要因素,因为原来我就是很关心这一类的问题。但是你也知道,我跟你很多时候抱怨到,我用英文写《庄子》会觉得很有困难,我会觉得有一点忌讳,但作翻译我反而可以发挥,这是其一。第二就是说,为什么我要那么注意到文字,就是因为我要翻译啊。当我看到“无涯”,“无涯”是什么东西?《庄子》里面有没有其他的地方有“无涯”?很快就可以查到,然后就发现:欸?为什么无极、无穷好像是正面的东西,然后在某一个脉络里头,就出现好像“无涯”有不同的含义在里头,那这个字到底是什么意思?然后你就要看,古文里头除了《庄子》外,其他的文本怎么用这个字,突然你就要跑很远,这个字在《孟子》或者《论语》,或是在《墨子》,通常是什么样的用法,为什么《庄子》会选择“无涯”,然后又好像“有涯”有正面价值,而“有穷”反而是反面的东西了,那要如何解决这个问题?但是如果没有这么样的强迫感,可能不会也不必想那么多。所以翻译很有趣,就会注意到这些问题,无穷、无极、无涯是不是一样,如果一样,那怎么调整这些张力?《养生主》跟《齐物论》就有张力(7)《齐物论》在“彼是相因”的脉络下,使用“无穷”一词:“‘彼’出于‘是’, ‘是’亦因‘彼’。彼、是,方生之说也。…… ‘彼’亦一是非,‘此’亦一是非。果且有‘彼’ ‘是’乎哉?果且无‘彼’ ‘是’乎哉?‘彼’ ‘是’莫得其偶,谓之道枢。枢始得其环中,以应无穷:‘是’亦一无穷,‘非’亦一无穷也,故曰‘莫若以明’。”,还有一两次在外篇,如何调和处理那个张力,看它是不是有什么深意?

赖锡三:你这最新的《庄子》三十三篇全译本,在体例上,有哪些地方是中文读者可以特别注意的?譬如说“Glossary of Essential Terms”这个有关《庄子》书中使用到的核心概念的词条说明,我注意到你对这些关键词,例如:道、德、天、神、精、待、常、明、气、心、性、生、知、仁义、是非、因是,等等,一方面作了相当精要的说明,另一方面也作了近乎观念史的爬梳,将《庄子》这些概念放入先秦思想的流变脉络,给予读者一个历史系谱的观察角度。另外,这个最新译本,还有一个有趣的特色,就是大量地将《庄子》书中出现的人名给翻译出来。例如,“肩吾”译为“Shoulder Self”,“南郭子綦”译为“Sir Shoestrap of Southwall”,“意而子”译为“Master Thinkyou”,“神巫季咸”译为“Shaman in Zheng named Allseasons”,等等。而且经常加上脚注,说明译名的理由和多重喻义。在第一个选译本中并没有译出这么多人名,这需要花费相当多时间与心力,你的用意何在?想对英文读者传达什么信息?

任博克:这个也是托你的福啊,因为那个时候我也跟你讨论,我一直纠结这个问题。你也知道,我在书里也提到,其实Victor Mair(梅维恒)他的《庄子》翻译有这样的做法。何乏笔帮我找的德文Richard Wilhelm(卫礼贤)的翻译,也有这样做法。我看Mair的那个东西,我一直觉得有点刺眼的感觉,觉得很不对劲。然后就是Hans-Georg Moeller(梅勒)(8)汉学家梅勒(Hans-Georg Moeller),其与道家哲学相关的中译著作有:刘增光译《东西之道:〈道德经〉与西方哲学》,北京联合出版公司2018年出版;与德安博(Paul J.D’Ambrosio)合著、郭鼎玮译《游心之路:〈庄子〉与现代西方哲学》,北京联合出版公司2019年出版。的那一句话,真的打开了我的眼界,在这个问题上,他有一篇文章跟Hans-Rudolf Kantor(康特)与Paul D’Ambrosio(德安博)合作写的,关于这个名字,翻译完了这个《庄子》之后我才看到的,其实他们也注意到这个问题(9)参见Paul J.D’Ambrosio, Hans-Rudolf Kantor & Hans-Georg Moeller,“Incongruent Names: A Theme in the History of Chinese Philosophy”,Dao 17.4 (June 2018): 305-330.。我在序里提到,就是说,奇怪,先秦的东西,名字非常重要,地名啊,什么皇帝、世代、国啊。那为什么《道德经》这个文本全部没有一个人名、一个国名,皇帝的名、先哲的名,一个都没有。这在先秦文献里是非常例外的,甚至是独一无二的例子。当然,《道德经》也是很关心“名”这个题目的,让人觉得这可能不是偶然吧。《庄子》正好相反,名字可多了,但是很多都很荒谬,在其他地方找不到的,不知道它们是怎么来的。这也很有趣,你看在注解的时候,很多注解好像都没有幽默感,他们就很死地看,然后他们就找数据,是谁、是什么时候出生。或者他们就会说,这个就是古仙人,很敷衍地就过去,有的时候会说什么商代的,或者尧时候的隐者,等等。但是现在因为计算机的关系,网络的关系,文献比较容易查,这个就是Moeller他怎么点破这个问题,他说这些名字我查就查不出这些人,应该可能是故意要听起来像外国人、边缘人的,不是本土的那些人。或者有点像那个嘻哈音乐的歌手,总有很夸张奇怪的名字,有点讽刺自己在一般主流社会的边缘地位,然后也再吹牛一下。这个风格我了解之后,我就可以把握他的意思,从这个角度看,这个荒谬性、刺眼性,也是应该在翻译中被呈现出来,表现这个很滑稽、很荒谬的感觉。但是有时候还是会觉得,这个会不会污染我的文本。然后我跟你讨论,你也提醒我,也是鼓励,因为肩吾啊,你说你有学生在研究这个东西,你觉得很有道理,而且就在那个阅读的过程中,它对之后的中国文学有影响,就是那些名字的寓意引发了言在意外的作用。就这样子想一想,那也对,如果真的要把那个阅读《庄子》的经验传到英文的世界,这个问题一定也要处理,一定不能完全忽略。

赖锡三:有关《庄子》书中的人名翻译,它的意义可能不只限于英文读者,也可以作为理解《庄子》“寓言、重言、卮言”语言活动现象的一扇窗户。对于《庄子》,名字不只是客观的中介符号而已,《庄子》对人名的挪用、转义、虚构等转化作用,有可能是要对先秦的名/实之间,一对一的“正名”符应,给予权变的活用。而《庄子》的文学力量也在这边被凸显出来,包括对“名以定形”的“有封有常”的僵化作用,给予反讽,给予解放,以便打开活的隐喻。透过语言名相的“虚—构”(虚化又重构)作用,恐怕就是《庄子》变化思想、重估价值的一种自觉策略。庄书中的人名,许多可考,许多不可考,很多是作者自行虚造出来的,甚至多有荒唐言的味道。但这些荒唐言却有它要传递的“此中有真意”,这不只对于英文读者有意义,我认为这也可以再次提醒中文读者“名可名,非常名”的用语精神。有些人名很有意思,比如说肩吾、壶子,这些人名我们一看,以我们对中文的敏感度,就会知道这些人名有重要的metaphor要传达,而后来的中国文学书写传统,应该也吸收运用了《庄子》这种对人名的虚构与转义策略。不只是考辨庄书中这些人名,而是进一步研究人名虚构跟思维活动的相关性,所以我希望也鼓励将来有学生去做庄书中的人名研究,基本上你的翻译已经做了相当多的基础工作,它可以打开中文学者进一步观察《庄子》的文本性、文学性、思想性的交涉关系。

任博克:希望如此,你说的很对。像《老子》有否定名字的倾向,但是到了《庄子》那里好像对语言的态度有了一个转变,就有“卮言”的概念跑出来了,于此有无穷的名字的可能性,与正面运用的态度也跑出来了,这个是应该有所交代。但是,我在想中国的批注里头,应该也偶尔有人会稍微玩弄名字的。比如说,“副墨”等这一类的(10)“副墨”语见《大宗师》:“南伯子葵问乎女偊曰:‘子之年长矣,而色若孺子,何也?’曰:‘吾闻道矣。’……南伯子葵曰:‘子独恶乎闻之?’曰:‘闻诸副墨之子,副墨之子闻诸洛诵之孙,洛诵之孙闻之瞻明,瞻明闻之聂许,聂许闻之需役,需役闻之于讴,于讴闻之玄冥,玄冥闻之参寥,参寥闻之疑始。’”。“副墨”这个名字很古怪的,我在第一个译本也有翻译,这是比较不能回避的,而像明朝的陆西星就凸显出来这个隐喻性名字的重要性,也用《南华真经副墨》来命名他的批注。那几个月我一直在纠结,因为我在想,如果一开始走这条路,就要彻底,等于几乎每一个名字都要翻译。

赖锡三:真是不小的工程。

任博克:对啊,每个都要找到一个理由,有些名字事实上烦了好久了。譬如“庚桑楚”那种名字,我大概花了几个礼拜,查来查去,才发现,某某人认为就是出现在别的文献的“刚藏主”或什么的转音。但到最后就觉得算了,这个太牵强了。所以,我在序里头就必须特别说明,交代这个问题,就是说这个有它的变化性,有些地方很明显是庄子创造出来的,有时候好像也很暧昧,有些意思在,但是理解起来有些困难。比如像“长梧子”这种名字,我还是会尽量想办法翻译。可是还有很多例子,像“庚桑楚”这种,我就放弃了,只翻译音而已,然后加上批注,提一提这些牵强的可能性。可能文本里面有不同的章篇,不同的手法,有的比较会倾向要虚构出有特别含意的名字,有的就不一定用这个手法。如果我判断属于后者,我就直接翻译音了。但是我很得意,我前天也给林明照看,他大笑出来了。看到那几个名字,还是很有该有的效果。

赖锡三:是啊,这就是为什么我说对中文读者也有意义。因为中文读者以为娴熟中文,反而可能容易轻读过去,可是当我们中英对读的时候,你的英文翻译反而会让我们产生“熟者使生”的陌异感,让我们对这些人名产生了“疑情”,然后去揣摩“名可名,非常名”的妙用。那么反过来,当我再去读中文的时候,就可能增加文本的层次感。

任博克:对,然后可能会进一步地、更细地去把握它的含意。

赖锡三:人名是个很重要的approach,这个approach可以打开我们观察《庄子》运用语言的敏锐度与丰富性。我记得你在翻译《大宗师》那一篇时,你也特别注意到《庄子》在这一篇中,反复交叉使用道、创物主、造化、造物、大块、阴阳等细微有别的概念群。运用五六个不同名称,差异又重复,重复又差异地来传达道与命的意涵。以《庄子》作者对于“用言”的敏感态度,刻意在这些不同的语言之间来回调度转换,可能不是纯粹偶然吧?不然,他怎么从造物跳到造化,从造化跳到大块,而造物、造化、大块,跟造物主、造物者这些概念之间,到底有无细微的差别意义要传达给读者呢?当我们能意识到运用多元名称来表达“道”的“非常”内涵时,又将文本的这种具体书写策略给予翻译出来,那么这对英文读者,也包括中文读者,是否会触及如何理解《庄子》之“道”的形上内涵和语言表达这一类最基本问题?

任博克:这个也是非常好的例子,你想想看,如果没有在作翻译、在被逼着的过程,我不会想到说,欸?刚才不是造物吗,怎么又变成造化呢?现在我面对很具体的问题,是不是要用不同的译法?不然的话,我也可能不会那么注意。因为一般读者看的时候很顺,对不对?反正造物者、造化啦,都差不多吧?但是,其实不然。然后我又发现怎么又突然出现大块,再来又有一个阴阳跑出来了,这些变动应该不是偶然的,应该有它的深义在。我觉得,翻译的敏感度就必须处理这一类很具体的问题,会逼着你考虑比较多。

赖锡三:这个问题很关键,我对《庄子》的“道”,以前也写过许多文章,比如,我们立刻会想到郭象的批注,造物无主,怒者其谁邪?(11)郭象在注解《齐物论》罔两问景一段时,说道:“请问:夫造物者,有耶、无耶?无也,则胡能造物哉?有也,则不足以物众形。故明众形之自物而后始可与言造物耳。是以涉有物之域,虽复罔两,未有不独化于玄冥者也。故造物者无主,而物各自造,物各自造而无所待焉,此天地之正也。”也就是《庄子》的“道”不宜被理解为西方形上学的第一实体,不宜理解为在世界之前、世界之外的creator,因为这是以西方形上学式的本体、第一因来格义《庄子》。我们应该透过《庄子》本身的思维方式,也就是它的变化观去理解“化则无常”之“道”,而不是以西方metaphysics那种恐惧变化、远离变化的方式去理解“道”。而《庄子》对于变化无端的“道”之流行,也因此表现在“名可名,非常名”的流变性语言现象上。例如:道、造化、造物、大块、阴阳,可能都是因事随情、顺任自然而妙变的卮言现象,不必胶着于定名的实体化陷阱。

任博克:没有错,我觉得是,而且对于《大宗师》“夫道,有情有信……”那一段,还有前面的“彼特以天为父,而身犹爱之,而况其卓乎!人特以有君为愈乎己,而身犹死之,而况其真乎!”、“又况万物之所系,而一化之所待乎!”等几段,其实都是绕着这个问题。然后,有子祀四人关于造物者、造化的故事出来了,接着还有子桑户三人“相为于无相为”的故事与孟孙才“化而忘”的故事,其实那三个故事是一个比一个深化地交代了这个问题。我有一篇文章谈这三个故事的关系,快要出来了。其中第一故事是四个朋友,第二个故事是三个朋友,然后最后是孟孙才。三个故事都是讲死亡的,但却是一步一步地深化。第一个是从造物者转到造化、大块、阴阳,然后到了第二个连大块都不见了,只剩下“相为于无相为、相与于无相与”。最后到孟孙才的时候,更彻底地没有痕迹。所以我说在作翻译的时候,就会发疯地看到这一类的问题。因为一直在摸索文本,面对要处理很具体的翻译问题,好像会看到内在构造的必然性,虽然这三个故事都是在讲死亡,其实立场无形中也在转化,一步一步深化交代这个问题,也是相应了《齐物论》开头所提的吹者,也正好是“大块”,跟着就关联到了“怒者其谁”的问题(12)《齐物论》天籁一段,先以“大块噫气”界说吹者,却结尾在“怒者其谁邪”的悬疑。。这样看,就会发现《大宗师》的行文方法恰好一步一步在分析这个问题,一步一步越细越深地发挥,到最后它似有似无、又有又无的状况,就是大化。到了那个孟孙才的意境,什么都忘了,都化了(13)读者可以参阅《大宗师》的故事编排,在阐述“变化”这个命题上,三个故事层层推进,从起先的有形物(造物者、大块、大冶、大炉)到“游乎天地之一气”,再到孟孙才的“忘化”境地,所谓“不知所以生,不知所以死,不知就先,不知就后,若化为物,以待其所不知之化已乎”。。然后就有意而子与许由的对话里头的“师”(造物者)越来越被虚化,被说成“不为义、不为仁、不为巧”,而最后归于“所游已”(14)接在三个故事之后,是意而子和许由的对话,这场交谈结束在“吾师乎!吾师乎!齑万物而不为义,泽及万世而不为仁,长于上古而不为老,覆载天地、刻雕众形而不为巧。此所游已”。任博克提醒我们注意,这个不义、不仁、不巧的“师”,是对于最前面一段“夫道,有情有信……”的反讽。。然后有“坐忘”的对话,造物者的痕迹完全被忘掉了,归于无好、无常而“同于大通”,最后有子桑出来,特别说明“命”并不是“天”所做的,要找“使我至此极”,却根本找不到任何“使者”、任何“作者”、任何“怒者”(15)《大宗师》全篇就结尾在子桑的这段话:“吾思乎使我至此极者而弗得也。父母岂欲吾贫哉?天无私覆,地无私载,天地岂私贫我哉?求其为之者而不得也。然而至此极者,命也夫!”。也就是说,“命”其实是个虚字的用法,并不是说都是一个叫作“命”的东西使然,使用“命”这个字,正好代表找不到任何使然的造物者、造化者。这样就看到整个《大宗师》有它的很巧妙的进展,而且正好相应了《齐物论》开章“怒者其谁”的问题。将来我们作注的时候,希望我们会想办法处理这一类文本构造的深义。

赖锡三:很期待,这样来解读《大宗师》的文本,那个结构会很有辩证性。又例如“夫道,有情有信,无为无形;可传而不可受,可得而不可见;自本自根,未有天地,自古以固存……”那一整大段有争议性文献,许多学者都觉得最不像《庄子》对“道”的表达方式,甚至认为那一段可能不合乎《庄子》思维的特质,而建议将它当成后来杂入的冗文,因为最无深义。可是如果采取你的解读与翻译方式,某个脉络意义下,仍然是可以相互融通的。

任博克:可以相通的,我也是纠结这一段很久。你知道有这种恐惧感,就是你越摸索文本的时候,你会觉得,哎哟!这个构造太细腻了,你就会一步一步……然后,就会反省自己是不是太偏执了?

赖锡三:哈哈,也可能有一点!

任博克:对,你会觉得那太有道理了,是太完美的一个写法,我的天啊,没想到。不过一开始你会觉得,这个就是贴着那个,没有什么特别的道理,大概没有什么意思。可是有时候你摸索得太久,就越会觉得这个事安排得恰到好处。我有一点警觉的,有时候还是要收回来,仅仅说“也许”可能有这种安排在里面。

赖锡三:我觉得你这个自我提醒很好,也很重要。也就是说,一方面,我既可以系统化地来看待《庄子》文本中的篇章结构,好像它预先有了很细腻且结构性的文本安排,好像《庄子》的作者有只精心布局的全能之手。我觉得这样来读庄解庄,很精彩,很富有挑战性。但另一方面,也要自我提醒不要把《庄子》文本给完全结构化,以保持“夫道未始有封,言未始有常”的自由呼吸。不管是造物者、造物、造化,还是大块、阴阳,这些词语的变化运用,与其说是完全系统性的安排,毋宁说是一种以语言转化语言的游戏策略。当我们运用一种概念语言的时候,它也把你引导到一个固定的理解方向去,容易产生一种偏执,《庄子》的作者却不想要“道路”被引导到单行道的狭路上去,因此当他转换运用另一个词语的时候,原来被带往的那条语言之路,就会同时自我分岔或转移,于是读者的固着习惯就会受到干扰,但这样反而提醒你处于“不可住”的“游乎无穷”状态。而这种“语言活化语言”的用言策略,可能是《庄子》作者的自觉活动甚至幽默风格,但这种自觉与幽默,应该也包括了防止被体系化的封闭与定常。

任博克:对,我觉得这个特别有趣。因为《庄子》当然就是很难系统化的,它有故事,有那么荒谬的人物,然后又有很“乱七八糟”的很多东西,你怎么把它一步一步地整理出一个固定的结论?这样太离谱了。无论你如何要塑造它,其实只是看起来好像有一点线而已,然后推测出一个大规模计划在里头,真的要小心。你看那个释德清常常是这样子(16)释德清,即憨山和尚,明末四大僧人之一,著有《老子道德经解》《庄子内篇注》《观老庄影响论》等。,我欣赏他的批注,但是常常不同意他的结论。他会从文本的一些线索看,认为啊,这个问题从那么久以前就提了,一贯地在讨论这个问题,有时候很牵强,但有时候也有一些启发。问题是《庄子》原来也是故意的,就算你觉得一步一步在发展什么,当然不可能是黑格尔(G.W.F.Hegel)的那种系统化的东西。因为每一步都是很荒谬的、什么奇怪的故事的形式,而且不明示它们之间有什么关系,所以无论把《庄子》系统化到什么程度,它还是有些成分在抵抗你的诠释,你不可能百分之百把它系统化。虽然我有时候会觉得,这个太有道理了,一二三……次第发展perfect,you know?不过这个文本还是太活了,你无法完全把它定在一个窠臼里头。

赖锡三:我说嘛,毕竟你还是共享了庄周的魂魄。所以我们过去才会谈到,吊诡不离开逻辑,逻辑可以跟吊诡共存。一方面把事物讲清楚,让它有一定的逻辑明晰性,庄周也具有惠施的那种逻辑能力,而且在运用语言概念的时候,有部分也会受到概念分析的知性驱动,你不能不善用逻辑分析的清晰力量。可是庄周并不是用逻辑演绎的系统取向,来完全消除变化、驱散暧昧,庄周对于“道并行而不悖”的两行领会,也充斥在存有的一切处。因此,逻辑的焦点化思维,并不能完全独立于ontological ambiguity的吊诡情境。可以说,《庄子》不排除逻辑作为思想的一种方便法门,但拒绝对逻辑分析的偏执。《庄子》对于事物错综关系的观点转换与隐喻连绵,最是敏感,因此逻辑分析的力量,应当包括指向逻辑本身的限度与限制,并由此敞开我们面向生活的吊诡丰富性。如同你过去一直谈到,西方的主流思想是一种二元论的思维方式,总想把问题分辨得很明确,“是与非”属于明白二分的价值“排中”系统,这种真理观、哲学观,倾向于透过逻辑分析来彻底解决问题。当然,你也认为《庄子》并不是要提供一套形上系统,来终极解决或消除价值的吊诡性,反而是不断打开我们的思想可能性,容纳是非的互转与价值的吊诡。

任博克:这个是非常重要的地方,这就是《庄子》为什么这么特别,也是为什么很少见。就是逻辑的那边,那个思想的步骤其实都在这里,但它不能僵化或者硬化到这个程度,它总是放在那个吊诡的底子上,或者也会发挥出来,到最后逻辑的基点也会是吊诡。《庄子》的方法我们讨论过,就是说我们做学术论文,这个形式会逼着我们要很逻辑地提出一个命题,然后要证明它之类的,很难把这两个活的部分平等地保持,让两方面互通、互润,终极地并存。我也觉得思辨的严谨性很重要,但是可以跟吊诡并存。可是并存也绝对有一些张力,是应该的,所以这个很不容易。但是《庄子》真的成功了,它的文本的体裁形式很难得,那些故事对话,问号的、断句什么的,已经提出来,非常严谨非常重要非常关键的哲学问题,而且做了几步,当你快已经回不来了,然后它又突然收回来,或者又转了。但是这个转其实也有关系,突然发挥另外一面,有很大空间给你摸索:为什么这个东西在那里,有关系吗?还是没有关系?这个关系是从哪里来的?这个方法真的是空前绝后的!我们讨论过,你最近的那本书,其实也是很好的榜样,也是少数的。我还没有尝试出版过这种类型的书,但是我实验性地写过比较另类的体裁作品。你那本书,《庄子,漫游》那本书(17)参见赖锡三《庄子,漫游》,台北五南出版社,2019年出版。,有很多很营养的哲学,跟艺术啊,跟人生啊,跟图画等,都把它们拉在一起了。可能并不是你直线地顺着前面所提的命题有这个结论就做下一步,而是会转换啊,我觉得这个时候,就提供了另外一个方式,这也是很庄子的。但是我还没做出那种东西,或者像诗篇那一类的东西,其实我是有这个企图的。我要说的是,作《庄子》的翻译,可以说是给我一个机会做类似的事情:除了要求严谨性,从文字学,很多古代的历史的都要弄好,需要非常清楚,要解释为什么这样翻译,很多逻辑的理由都摆在那里,但是《庄子》原料本身就已经在打破任何你想要直线进行的可能性,所以它有“逻辑和破除逻辑”的两行效用。虽然在批注里头还是要辩论,还是要说出前提与结论的关系,但是我实际批注的还是那些解消不了的荒谬与吊诡。所以整体来看,就会保持一种逻辑与吊诡两全的功能。

赖锡三:这真的是《庄子》很迷人的地方,可也是让人觉得恼怒,有时会感到被激怒。一旦碰到太明确的东西,它就转弯了,瞻之在前,忽焉在后。会让人觉得它是认真的吗?这种刻意转移过分认真的“荒唐、悠谬、无端涯”的“滑移”态度,容易让一般人产生无所适从的恼怒感。可是从另个角度来说,我觉得《庄子》这种表达恐怕是符合人生实相的,符合游化主体的状态,或者忠于“化则无常”的思维状态。如果你不强迫自己固定化在特定的思想道路,其实人生总在“道行之而成”中打开可能性。那条“生有涯”的迂回之道,可以充满歧路、岔路,那些歧岔路线有时候看似矛盾,其实其间可能有许多微妙关系,在里头呼唤应答。就像万籁齐唱,歌声此起彼落,相互共鸣,有分又难分。人生如此,思想如此,文本也如此。活生生的生命文本,它不可控制,因此更加带来偶发性与创造性,趣味无穷。

任博克:我也觉得,你也知道,这牵涉到那个体认两等的不同,这个也是我们常常讨论的。《庄子》三十三篇是不是同一个庄周写的?在西方学者的眼里觉得不是,甚至有时候会说,内篇在先秦没有人提的,不存在,没有庄周;然后,从Graham开始,特别以一种很有效的方法把它分类(18)葛瑞汉和刘笑敢透过词语和主题的分析,尝试在《庄子》三十三篇中,区分不同的学术系谱与作者群。有兴趣的读者可以参考:A.C.Graham,“How much of Chuang-tzu did Chuang-tzu write?” in Studies in Chinese Philosophy and Philosophical Literature,Albany: State University of New York Press, 1990, pp.283—321.;A.C.Graham, Chuang-Tzu: The Inner Chapters,Indianapolis: Hackett Publishing Co., 2001;刘笑敢《庄子哲学及其演变》,中国人民大学出版社,2012年出版。。我比你同情这个方法,但我也同情另外的那一边。就是说,反正历史上有所谓的“庄子”,就是指三十三篇的作者,而三十三篇就像佛教充满不同教义的大藏经,而天台为什么要判教,因为传进来的佛经太多矛盾了。什么都讲,很复杂,不可能是同一个人作的,除非有一个诠释的方法把它们贯穿起来。其实历代以来,即便不是所有的,但是大部分的批注确实是这样看的,无论《渔父》或是《齐物论》都认为是同一个人在说话。而且就算刘笑敢和A.C.Graham,他们是对的,他们还是得解释文化背景,说明既然那么多不同的见解在里头,为什么还会做成一本书、看成同一本书。然后那个人物呢,就算是事后虚构的作者,如果我们完全按照刘笑敢和Graham的道路,伟大虚构的“庄子”这个人就消失了,这太可惜了。因为这种人能够保持各方面的张力而有安处其中的能力,应该算是人类历史上不该抹杀的榜样。同一个人,怎么可能既做《胠箧》篇,又做《天地》篇,一边那么反对儒家的思想,那么痛恨儒家,同时另外一边又那么同情儒家,这个太宝贵了。编辑说,你在序里头可以提一提:为什么读者会需要全部的《庄子》,跟之前那个部分的《庄子》有什么不同?这有什么重要性?这给了我一个机会去作这个说明。就是说,从这个极端跑到另外一个极端,就像你刚刚说的互换,互相发明,互相引发,容纳很多极端的不同的看法。如果你这样看整本《庄子》,从一到三十三篇这样看,假设是同一个人跟你讲话,一个人跟你摆出来他自己写的一整本书,那这个过程、这个路程、这个思想的脉络,会非常非常有趣!有没有这样一种可能,他有他的一种道理在里头,不是辩证直线地说,先证明这个,再证明那个,然后把它们合并起来之类的,反而是可能走到某一边、绕这个一圈,留在这一端,然后,突然为了平衡,又起身来到另外一个极端,等等。就是我会试着说:如果假设用某某角度去解读,会有怎么样的效果,然后又换另外一个角度去看,也没问题,而且这样做反而会丰富化《庄子》这本书的意思。先用Graham和刘笑敢那一套去解读,这样的效果很清楚,没有问题;但是,还可以用其他的角度去读。譬如说,假设都是庄周写的,但是没有什么特别的秩序,就是随时随便抄下来他当时的想法,就像笔记本一样也可以,这样读出来的效果也蛮有趣、蛮宝贵的。也可以假设内篇有内篇的系统化与一致性,然后作者又用外篇来接内篇,使用比较向外、比较公开、比较好懂的讲法,而杂篇则是一些杂注的方式,这样子一篇一篇地看,也会有另外一种效果出现。我觉得越多种读法越好。

赖锡三:这个部分,我也注意到你在最新英文全译本的“Preface”,对于《庄子》这三十三篇文本的作者怎么来看待,给出了一个非常多层次的建议。这个问题我去年在美国时,跟你讨论过,你对于刘笑敢和A.C.Graham有相当的同情理解,一定程度同情他们看待《庄子》文本的方式。尽管我也同意那是看待《庄子》三十三篇的“一种”方式,而且有它的语义分析根据,但是我要强调的是,他们所提出的观点也只是“一种”观看可能性,可是他们的立论方式给我的感觉,总好像要强调那是“唯一”看待《庄子》三十三篇的“正确”方式。这也是问题所在,我认为这反而会封闭了《庄子》文本的其他可能性。

任博克:我觉得这点我是真的受到了你的启发。

赖锡三:你在“序言”里面,不只同情理解了刘笑敢和A.C.Graham的文本立场,你还提出了允许许多不同角度来看待文本的可能性,这样便保留了《庄子》文本的呼吸空间,并且精要地说明了各种可能性的理据。从某个意义上说,我觉得你对这三十三篇文本似乎充满差异立场的看法,有点像是天台判教的各适其位观点,篇章之间看似反映出差异的观点立场,但其实都具有语言“开权显实”的妙方便性,它们都以不同的脉络来打开《庄子》的义理的圆通性。我希望也许我们再找机会,在台湾讨论你对这三十三篇文本的多层观察方式。我觉得这也是一个有趣的讨论点。

任博克:啊,我很愿意啊,看导论里的那个部分,试着谈整本书的每一篇,每一篇大概说个两三句话吧,假设三十三篇是一个故意顺序的整体,然后一步一步讲下去,很直爽、很短地讲,大概没有五页纸,简略地说明《庄子》的整个过程。然后,听听看别人的意见,这个我很有兴趣。

赖锡三:我作一个比喻,如果我们把《庄子》三十三篇描述成一个宇宙,那么其中一种看待这个宇宙的方式,就是强调它有一个宇宙大爆炸的起点,然后再膨胀演化出这个眼前的小宇宙,其中的先后次第是固定有序的。我认为,这种文本宇宙的描述只是一种可能性,而且还是相对缺乏想象力的那种简单因果模型。我们不必排除其他阅读文本的可能性,例如可以将《庄子》三十三篇的文本宇宙,理解成各种虫洞相互穿梭的可能性,可以被难以穷尽的交织方式阅读,就像宇宙循环无尽而变化不已。这样不也符合《庄子》“游乎无穷”的思想性格吗?

任博克:对啊,这样更好了,因为它的整体不只是一个整体。如果不只有依照顺序地,一二三四,那是一种,那你说的也对,从一段到另外一段,可能逆流,可能跳来跳去,可能第二十七篇到第三篇,它们也会互通,这也是应该保留的方法之一。其实我一直在想,这有点类似《道德经》的状况,比如郭店的版本,有很多东西它有不同的顺序,但是它也有另外一个风格,自有它的意思在。郭店的《道德经》的顺序不一样,但还是会表现出来一个意思,像是一章里头的前提跟结论不一样了,甚至于颠倒了,或者拿掉其中一块,或者拿另外一块插进去,这就会丰富化我们对《道德经》的体会。

赖锡三:我刚刚描述的这种看待文本的方式,其实并不代表它完全反对系统。反而是说,它也可以隐含各种被系统化看待的可能,但是任何系统性的解读与看待,都没有办法穷究它。

任博克:你提的这个可能性很好,可能是我没有完全收进来的。我在序里头提到,我们无法知道《庄子》是谁写的,一个可能是三十三篇是“乱七八糟”的一些东西被收集起来的组成,可能有几块比较有一致性的被封在一起,然后其他的部分是随便写的一些笔记,没有什么特别的顺序。另外一个可能是三十三篇是很有系统的,一二三四一直下去。但是,你提的这个态度也许更接近我们实际阅读《庄子》的经验,就是说,它不是像笔记本随便写的一大堆东西、没有设计,而是说有一个故意的非直线、非一般的一致性的设计。也许可以说,那个作者或者编辑的方法是“又无为又有为”的,三十三篇里面相互的关系反而是“相与于无相与,相为于无相为”的关系。每一段既是独立的,不故意跟其他的部分有直接的关系,但是,就因此,每一段又会在无形中互相影响彼此,相互引发各种不同的关系与各种不同的意义。这样子的话,随意读,从哪一段跳到哪一段就会发生无穷的不同关系,无穷的互相脉络化、无穷的新义,而这正好是卮言的作用。这也有一点像是我们前几天说到的禅宗“无门关”(19)指宋代慧开禅师所编纂的《禅宗无门关》一书,内文以48则公案故事呈现。,它也是类似的方法,它绝对有一个设计安排在里头,可是那个安排不是直线的顺序,哪一个公案会引发出另外一个,读者随意从哪一则跳到另外任何一则,都会有不同的效果出来,都会深化丰富化原来的领受。但是它其实是很巧妙地被安排的,把那些公案都放在一起、互相脉络化。这样子看来,三十三篇的不一致性并不是因为随便记载了某一个人(庄周)或者某些人留下来的文字,而是有一些特别的功能,诗人的功能,可以从文本每一个角落发生各种不同的全文串通。

赖锡三:我上面对《庄子》文本宇宙的想象描述,不是为了追求一个唯一的事实,反而是要为读者争取阅读的乐趣。也就是说,读者不必被学者的某种特定的考据方式给限制住,那只是某种专家提出来的某种组织文本的方式,虽有其融贯成型的道理在,但读者却不必“固而不化”地执守它。专家的读庄或者研究论文的写庄,仍然也只是“道行之而成”的可能性表现,但是学者专家却经常自以为看到了唯一真理。

任博克:这个就是那个科学方法、客观的方法很难避免的困难,我也觉得它有很可怕的缺点,如果他们找出来那个依据,这个依据会变成一个强迫性的东西。所以我也是跟学生谈,没错,这个是你必须知道的,你必须看历史,然后猜测它是怎么出来的,但是不要让那个东西困住你,让你必须绝对这样看。你要怎么看都可以,你可以把《庄子》看成完全都在写棒球,没有关系的。人家会对这个说法提出问题,问诠释的合法可能性是否有极限,但是我觉得这个问题的问法很有问题!因为并没有什么合不合法的问题,荒谬的诠释也有它存在的权利,也有它可能的功用。它不是说绝对不可能、绝对不可以的。但是各种诠释也有差别,不是可不可的差别,而是难度的差别、功用何在的差别、用途多广的差别。棒球是个好例子,因为那时候,棒球还没有被发明出来,所以这个在历史来讲,百分之百不可能是《庄子》的内容,它可能是讲政治,可能是讲伦理,可能是讲形上学,但是从历史的角度看,它不可能是讲棒球吧?但是,我还是觉得你可以用这个来解释《庄子》,但是有一些张力和难度会越来越高,你拉得越远,那个负担的重力就会越重。我会跟学生说,这个不表示你不能这样做,好像有一个规则在那里,哪有规则!它就是一个难易的问题。

赖锡三:嗯,这个译本正式出来是什么时候?

任博克:他们说三月份。

赖锡三:也就是2020年的三月份正式出版,那也很快了。我希望能在第一时间,将这篇访问对谈介绍给中文读者。

任博克:它的封面我蛮高兴的,就是原来的那本一样的图画,但是颜色就相反了,等于像是底片的颜色。

赖锡三:我想再问问几个存在性的问题。你花在《庄子》的翻译时间,前后算算可能有十多年了吧,这么大的热情用在《庄子》的英译上,花的心力真的很庞大,但是你却常说过程充满乐趣。每次和你讨论《庄子》以及《庄子》翻译时,你乐此不疲的样子令我印象深刻。是什么动力会让你愿意对《庄子》花费那么大的心力?

任博克:到最后会觉得有点就是骑虎难下的感觉,哈,因为到最后你也知道期限快来了,所以一定要进入状态。我现在要决定很多事情啊,但决定以后,就有一点责任感吧。也想这是唯一的机会,把《庄子》一些东西挖出来给英文世界的读者。

赖锡三:我问这个问题,其实是想挖一点故事。我总觉得这个工作背后有故事,所以想为中文读者挖掘故事。我相信《庄子》不只是在学术层面上,在你的生命转化经验的过程里,是否也具有重要意义?

任博克:是啊,我是因为《庄子》才开始学中文的。我高中的时候很随缘的遇到一个《庄子》的译本,《老子》跟《庄子》都有,但特别是《庄子》,当时就有奇怪的感觉,好像是我第一次看到那里有一种很奇特的东西,是跟所有其他的、我所碰见的东西截然不同,那个无论是思想或者文学,或者宗教什么东西,虽然我看不太懂,但是我感觉到那个解开了那种自由的、解放的感觉。那你知道我那个时候很爱看卡夫卡(Franz Kafka),一样的感觉,也正是高中的时候,所以我先知道卡夫卡,爱好卡夫卡,因为青年的我很需要卡夫卡那种境界才能活着,才能应付我青年很不满的文化环境,具体人生的狭窄感、限制感。基本上,应该说是反抗所谓的“常识”“公认”等观念的权威与霸权,然后又遇到了《庄子》。其实当在认识你之前,我都不知道卡夫卡读过《庄子》。

赖锡三:这很巧妙,你同时认识卡夫卡跟《庄子》。这个巧妙处,偶然中好像也有必然。

任博克:你去想这两个有什么共通点,那个时候好像是我很渴,像是需要喝水一样,这个是蛮私人的问题,但是我觉得吸引我的一部分是那种幻想世界,但又不仅仅是这样。或者,应该说是那种无量的可能性的感觉,连接两个作者,动物的世界突然敞开了,又像人又不像人,有时又是讽刺人类,有时又是肯定,那种视角无穷转换的功能,是我很渴望的、很需要的。因为我觉得被困住在很有限的文化环境,世界观与价值观的选择很少,人生的地平线很窄。在美国时,我带你和素娟去我小时候住的房子,你可以想象我就住在那边,每天走那条路,我会觉得我的世界很小。在我遇到《庄子》之前,也找过一些其他文化空间,但总是觉得就只是这个小块的扩大而已,只是更多同一性的小块,一样都是方形的,同样用并行线画出来的方块世界。无论是思想上或是宗教上,文学也是,让我很不耐烦了,都是同一个故事,按照之前所熟悉的无聊故事规则演下去。但是无论是内容,或者进行风格,《庄子》很明显地不一样,卡夫卡也是。那些短篇的东西的互通而转变,就像你刚刚说的多元并存的吊诡力量,可以引发无量的意义。其实像唐诗也有这个功能,后来我跟林顺夫老师学唐诗的时候才发现(20)林顺夫(Lin, Shuen-Fu),海外汉学家,相关中译著有:《理想国的追寻》,台北:稻乡出版社,2003年出版;《透过梦之窗口》,新竹:清华大学出版社2009年出版;《中国抒情传统的转变:姜夔与南宋词》,上海古籍出版社2005年出版。,这其实是中文本来特有的一个潜能,所谓的parataxis,就是那些东西的关系没有说明,哪些是动词、哪些是名词,都不一定。但是只要它们并存在那里、并列在那里,把两个不相关的东西放在一起,就会引发出什么样的作用。那个作用不是那些直线的方形作用,而是tangle,这是比较合乎我对人生的感觉。我的人生渴望,被困住在一个套套里头,很不舒服,而且觉得自己很奇怪,为什么不舒服。所以,当我看到卡夫卡、《庄子》,就好像松了一口气,觉得我不是疯子,或者至少还有别的疯子存在啊。

赖锡三:确实,我一直感觉到你对于被控制,或者说,对那种很既定、很有为的东西,有极敏感的抗拒性。比如说,我们前几天跟出版社谈签约,明明签约的写作内容是我们想做的,也觉得有兴味的事情,可是一旦出版社要跟我们签订形式约定,例如什么时候要确定出版,好像就立刻出现一个目的性很强的、有为的东西。这种既定的东西,要求把我们挷在固定的时间内,一定得做什么,完成什么,结果我们当下便兴起了不自在的抗拒性。也就是说,有为或者太过目的性,会排除掉让人漫游的兴味。我写庄子漫游芝加哥的那个小书,它要反映的思想之一,便是人生的趣味或思想的兴味,常常不在于控制,反而在于失去控制后的偶发之乐。人的心念,就像天台佛教的“一念三千”,你的一念心跟三千世界共在共转,根本无法全部由你的主体心念来主控,反而你得学会让恍如迷宫的三千世界来转化你。三千世界的差异情境,让你生命不停住在单行道里,当你遭遇到一个新场景,你的生命就有异质的东西流进来,你原来固定的脉络就可能被转化,打开了另一个角度,敞开另一条通路。我们前几天聊到一心可以多用,这是因为我们的“心”离不开千差万别的“境”,我们要学习“心”“境”互转,而不是只能一心一用地固执在固定道路的“成心”状态。就像你描述的童年到青少年的文化处境,好像每一条道路都被既定的法则给预先决定。又或者像美国的城市规划那样,有一个结构体系预先决定了秩序的排列。你就被摆定在被规划在无所不在的生活境界中,然后在卡夫卡和《庄子》身上,你才找到了逃逸的可能性,这不只是负面的逃逸,而是一种思想创发的漫游。

任博克:对,这个问题很有趣。你可以说,应该很多人都不喜欢被控制,不只是我,但是有的时候,人就有一个反动来处理这个问题,也就是反抗的那一种冲动。所以,我觉得人家可能会问我:“你既然觉得现状是不可接受的,为什么你不是往社会改革或者政治思想的方向发展,反而特别要找一个奇奇怪怪的,而且好像没有什么具体实用的《庄子》?你既然对这个现状不满,那我们就要重新去改造。”但是,我从来没有被这条路吸引。我觉得这是值得问的问题,要问我自己,为什么没有?当然,你刚才就点出一个重点。就是说,因为我的问题并不是说这个系统不好,要有更好的系统,也不是说被控制的意思就是我不要被控制,我要自己控制。我的问题是控制本身,不是说我控制我,或者别人控制我。问题就是中国哲学独有的所谓“有为/无为”的关系。好像有一个两难在这里,好像是那个现状是不可接受的,但是如果你要推翻它,你就要创造一套新的东西,你又是有为的去推翻它,用一个有为取代另外一个有为,那不是一样吗?有为本身的特质还在那里,控制的问题还没有解决。重点是问题还在。相反地,卡夫卡、《庄子》愿意跑到那个一般人会马上排除的道路上,荒谬的东西、吊诡的东西、荒唐的东西,打开了那个空间,才有活路,才是针对了这个问题的真正中心。但是对于比较思想方面的,为什么我会更追求《庄子》?虽然我还是很爱卡夫卡,但是我没有花一辈子像这样去研究、去摸索卡夫卡。我想这大概是因为,《庄子》一边跟卡夫卡一样,好像可以全面打动完整有为的任何系统,而不是用另外一个有为的系统来取代它,反而是让整个有为本身的荒谬性凸显出来。但是,《庄子》又有另外一层,就是他可以处理多种有为跟无为的并存。也就是说,《庄子》有第三个选择,就是“相为于无相为、相与于无相与”,这个思维在西方基本上是没有的。但这种思维是什么意思呢?两个不允许的东西互通,违反排中律的吊诡思想,在《庄子》里明显有一套思想在这里,这是卡夫卡所没有提供的。我觉得“吊诡”有它的严谨性,也有必须认真彻底处理的一些问题藏在里头,所以不是文学随兴说说就罢了。为什么《庄子》是哲学家而不只是文学家?差别就在这里。卡夫卡也许是文学大师,但一般不会把他称作一个哲学家,他也没有企图要做一个哲学家。但我觉得,你看《庄子》,越读越会发现,这个不是《庄子》的一个心理安慰的空间而已,你如果真的去把握,对《齐物论》那个逻辑严谨的部分特别注意,就会觉得也需要有这一块,才能通往其他原来吸引我的部分,那些逻辑的严谨部分最终能打开吊诡空间的可能性。真的要很尖锐地思考这个问题(生存与控制),就是要严谨地发挥到这里。我现在了解的《庄子》的结论,或者可以说是没有结论的结论,但是这个文本还是很迷人的,你不能说就是花了一天、一年、五年,然后就说下一个来吧,它就是无穷的。你越钻它,就越多贯通的东西跑出来。而且这对我来说是不可避免的,就是跟逻辑的什么结论一样的铁定,那当然这个铁定说的是“吊诡”的铁定,软中的铁。你知道的,软的铁,矛盾但却是不可避免的。为什么我会说,对我的人生来讲,原来就是《庄子》所讲的这个问题,因为解决问题就又不解决问题,又增加问题,但《庄子》带给我的就是那个线出来了,那个方法、那个活路出现了。

赖锡三:我也一直在揣摩“不解解之”的思维方式。很多哲学家、道德家,都想要终极解决人类的问题,他们的问题不在于他们缺乏诚恳或正直,反而在于他们太过偏执或着迷于自己的方案与正义。虽然想要彻底终结问题,可是从人类的历史经验来观察,反而大规模地带来灾难。解药成了最大的毒药,道德成为道德的自我反讽。为了克服这种想要终极解决问题的诱惑,我觉得可以从《庄子》“相为于无相为,相与于无相与”的吊诡思维方式里,挖掘另外一种“不解解之”的思想潜力。这个问题很需要讲清楚,我们跟何乏笔讨论人类的灾难与创伤时,最后也都碰到了这个问题(21)逻辑与吊诡的并行不悖、以吊诡为基调的伦理思考等相关论题的深化讨论,读者可以参考另一篇对谈纪录,赖锡三、任博克、何乏笔《气与理的超越、吊诡、反讽:从庄子延伸到佛教、理学的讨论》,《商丘师范学院学报》2020年第4期。。

任博克:没有错,我认为这个就是道家最中心的、突破的那个地方。最重要的问题就是,为什么治疗的方法总是把原来的病变得更可怕,那这该怎么办呢?难道就是病着不要管了?也不是。但是这个地方就变得复杂了,还是有处理的方法,有“为无为”“事无事”等吊诡来面对这类问题。

赖锡三:而且我很同意,这种“以不解解之”的药,假使真的能发挥力量,可以软化人性处处自以为是的偏执。但它很需要被讲清楚,例如《齐物论》对“是非”的逻辑分析就非常有必要。《齐物论》要面对的正是“以是其所非,而非其所是”的“儒墨是非”,因为当时的儒家跟墨家,都自认为他们的方式可以彻底解决天下大乱的问题,所以彼此掉入了真理斗争。如果“不解解之”不只是一帖清凉剂,我们就必须尽量把它讲清楚,这样才有办法化掉人性中或显或隐的各种偏执,重新打开不以极端解决问题的包容与调节方式,但是这里面显然还有很多哲学工夫要做。我的意思是说,卮言也可能变成只是一种文学手法,很多文学家其实也拥有卮言的能力,他们也会创造故事、创造寓言、创造荒谬,让我们某些时刻可以转移一下、逃脱一下、幽默一下。可是《庄子》式的卮言背后,还有立基在哲学上的分析能耐、观照功夫。它的幽默,是清晰的深度所形成的荒唐言。

任博克:对啊,所以《庄子》这点很难得、很宝贵,独一无二吧。

赖锡三:跟你相处,一方面发现你也有很逻辑分析的那一面,可是骨子里又藏着文学性、诗人性的那些敏感、含蓄的东西。你的学术工作通常呈现严谨客观的部分,可是却掩盖不了那些飘逸的疯狂成分。我知道你私底下另外还有非学术性的创作,你只是暂时把它们分了开来,可是将来也许可以找到一种书写方式,在逻辑与吊诡之间,找到某种交互转化的表达方式,我自己很期待看到这样的作品。

任博克:我也很期待,希望如此,这个问题很有意思。可以说我本性是疯狂的那一面,逻辑的那一面是后来才在这个基础上建立的。我还可以记得,大概是十几岁的时候,遇到很爱讲逻辑的人,很反抗。当时我应该算是属于直觉论者,排斥语言、排斥逻辑,荒唐荒谬的东西原来都很吸引我。因为在那种境界里头,什么都可以的,谁可以管得了我。什么逻辑都不要让它控制我,所以当时对逻辑很有反感。但是奇怪的是,过了一阵子,好像逻辑的那个器官真的长出来了,这一只好像另外一个手或者什么的,就发现其实我可以进入那个严谨逻辑的世界,而且我蛮善于做这个工作的。我跟人辩论,自然而然,我之前根本没有做过逻辑,但一进入这个世界就觉得,其实因为所有的前提之前,有一个更前的前提,只要你把握这点,你辩论的逻辑的工作就可以做得很好。好像是一个工具突然在手,但是这个工具并不是故意地去做出来,就发展出来了。就算发展出来之后,我跟它还是有一点距离,但是后来还是要吃饭、要工作,所以我比较珍视神圣的东西,我是觉得这个我不要拿来卖,但是这个工具性的、新长出来的手臂,正好是可以多用,不会完全觉得我在出卖或冒犯一个很神圣的东西。你说得很对,我的很多写出来的东西,那些奇奇怪怪的东西、吊诡的东西,还是要用逻辑讲的,从逻辑理性的角度去处理,特别关心理性的自身超越。道家、佛教都有这一块,《庄子》也有。所以不能离开理性的部分来突破理性。但是那是有一些步骤的。我觉得,可能我十几岁的时候很希望避开理性,我长大的家庭是非常理性的,所以我有点反抗理性的情节,但是后来发现,正好,我也是那个家族的人,我的理性也蛮强的,那怎么办?所以它就这样发挥了。

赖锡三:就像人同时拥有左脑和右脑,一方面拥有理性,一方面拥有情感。彼此共在又富含张力,如何不让自己偏住一端,如何让两者相互转化,这是吊诡的中道修养的一大功课。

任博克:对啊,所以你看,你一读到“两行”(22)“两行”语出《齐物论》:“圣人和之以‘是非’,而休乎天钧,是之谓两行。”,你就知道、你可以想象,这段话是直接针对排中律而来的,而当然也就很渴望了解它背后是什么意思,因为所有的问题就在这里。但是你也知道,其实在翻译《庄子》之前,我几乎没有出版跟《庄子》有关系的东西,只有一篇。

赖锡三:Wild Card那一篇?

任博克:对,比较早的版本,那个是Scott Cook(顾史考)所编辑的《藏天下于天下》那本书,有我一篇叫作“How Many Are The Ten Thousand Things and I?”的文章,讲的是《庄子》里头的“一”这个概念的问题(23)参见Brook Ziporyn(任博克),“How Many Are the Ten Thousand Things and I? Relativism, Mysticism, and the Privileging of Oneness in the ‘Inner Chapter’” in Hiding the World in the World: Uneven Discourses on the Zhuangzi, ed.Scott Cook,Albany: State University of New York Press, 2003, pp.33-63.。但是之后我做郭象,我做天台,天台也发挥《庄子》这一面,郭象也是,都是《庄子》边缘的东西,而正好是比较系统的,可以用逻辑讲的而且不会觉得在冒犯圣地。天台更是,天台发挥了很庞大的系统化的思想,你可以用那个理性去系统化地解释和发挥,所以我都可以安心做那一类的工作。那后来为什么作《庄子》翻译呢?正好是一件偶然的事情。我在西北大学的时候,出版社派一个人到大学去问我们,有没有人要作哪一个翻译,是现在要去翻译的。我提议跟他们讲,我觉得《关尹子》那本书很有趣,没有人翻译。然后,我就顺便也说,还有很多《庄子》的批注也很有趣,我之前做郭象的时候,会关注这些东西,《庄子》当然很多人已经翻了,所以我没有提。他们又说也许可以作《庄子》的新译,因为他们那个系列有Slingerland(森舸澜)翻译的《论语》(24)参见Edward G.Slingerland(森舸澜), Confucius Analects: With Selections from Traditional Commentaries,Indianapolis: Hackett Publishing Company Inc., 2003。,加了很多批注。所以我就跟他们提,你们的《论语》我觉得做得很好,也许你们应该也要有一个带有批注的《庄子》译本。我就提了一下,没有说我要翻译,结果一提,没想到,后来他们说要让我做。我后来收到那个契约,真的两天睡不着,我很兴奋。那时候我住在台北,应该在2006年的时候吧。真的是意外的惊喜。

赖锡三:这个意外,有你青年时期的卡夫卡与《庄子》的种子在,因此也不意外。作为中文读者,很感谢你把《庄子》“生长”到英美的世界去,我相信《庄子》在英译的文化土壤中,将会生长出跨文化的果子出来。你这个英文全译本,不只是为《庄子》打开了英文语境的世界,我认为它还在中英互文的语境下,打开一个跨文化的思想潜力,毕竟你能同时深入中文和英文的双重语境。有一种文化本位观念,我觉得有问题,那就是认为西方人再怎么样都不可能比东方人更懂得《庄子》。我认为,这是一种成心成见,我个人就不敢说比你更了解《庄子》。

任博克:哎呀,哈哈哈,这个不能说谁更了解《庄子》。

赖锡三:对对,我们共享了庄周魂魄,我们是庄友。我对于你的英文全译本很兴奋、很期待,第一时间就想透过《商丘师范学院学报》,提供给中文读者这个好消息。据说河南商丘是庄周的出生地,而《商丘师范学院学报》也以刊行《庄子》思想研究为核心主题之一。

任博克:我很想再看人家的反应。就像这边前几天在台大的那些学生的反应,很有意思,你就想不到他们会从这个角度去发挥,或者去攻击,或者觉得不以为然。我觉得我很期待,我觉得这本比之前那本恐怕会有比较多争论的地方。

赖锡三:对啊,你再也别想逃离是非。你要进入到无穷是非之中,进到无穷是非之中转人与被人转,“化声之相待,若其不相待”,在是非两行中,打开更多思想的可能性。

任博克:对,所以在人家反驳我的时候,我就可以说,你等等看十年后的那个版本吧!

赖锡三:你这个英文译本的出版,还有一个很好的因缘,就是跟台湾这些爱好庄学的朋友们,思想的深度互动已经进入到相互转化的交织状态,这对台湾《庄子》学界的思想变化,以及《庄子》的跨文化潜力,都蕴含着一个值得期待的未知与未来。

任博克:你说的也是。真的不可思议,你现在来看,那个时机多么妙。我觉得就是我跟你们,特别是你,开始互动的时候,正好是我在做这个翻译的工作,完全偶然的事情,你来找我,你跟乏笔读了那个文章,突然那个时候,我开始跟你们互动。那个时候,我正在考虑《庄子》要怎么处理,那这本书我觉得跟前面那本书最大的差别就是因为有了这些互动。有很多很多地方,我可以一个一个指出来,有很多地方真的是,如果我没有参加台湾学圈的庄学讨论……你也记得我第一次来、第二次来,很多事情我是第一次看到,还有哪些方法、有哪些东西是可以通的,哪些方向可以走,什么方法可以采用,应该说增加了宽度。而且你来美国那个经验,我也参考了,啊,居然你会觉得我们太扣紧文本,太小胆了!这本就比较大胆了,大概是你启发了,但还是我自己心中的话比较大胆地说来出来。所以真的是很巧,那个时间点,你当时也不知道我正在重新作翻译。

赖锡三:对我来说,就是不可思议,也可以说美妙得不得了。这个其实可以作为今天的结论,我觉得《庄子》就是可以带来思想不断变化的可能性,为什么我们能够继续读《庄子》,写《庄子》,就是因为它还在变化我们,转化我们,一旦这种转化效力不再发生了,兴味也就会不见了。如果没有一个动力在背后让我们变化,为什么还要再写作。你的《庄子》翻译,因为你对《庄子》的领会,有些东西可以再度带来变化,让人觉得停不下来,让人想要回应它。这证明《庄子》可以不断地带来思想的丰富旅程,这个才是乐趣所在,友谊趣味所在。我有一种感受,这种聊天可以无穷地进行下去……

任博克:对啊,我们才开始,还没有碰到那些很具体的地方,一开始一个一个讲下去的话,就会无穷地讲下去了……

赖锡三:思想对话没有一个终结的可能。等一下还要去吃饭、去按摩。哈哈,给你作结论,怎么样。

任博克:我深有同感啊,我也跟你一样很饿,哈哈。结论的话呢,就是我们最要避开的有结论,就是说待续吧,待续是最好的结论。

赖锡三:不解解之。打开未济的敞开性,是谓“悬解”吧。

任博克:对,不解解之。

记录:中国台湾中山大学硕士生吴崇柏

补注:中国台湾中正大学博士李志桓