标准康复流程在脑梗死急性期患者中的应用研究

2020-05-13徐海艳

徐海艳

(盐城市第一人民医院主院区神经内科二病区,江苏 盐城 224000)

脑梗死是脑组织缺血缺氧性病变坏死而导致的神经功能缺失表现。脑梗死分期一直有争论,一般认为发病2周以内为急性期(轻型脑梗死急性期为1周),2周~6个月为恢复期,发病6个月后为后遗症期。急性期脑梗死患者病情危急,临床治疗时需注意查看脑梗死的部位以及梗死灶的大小等,及时给予对症治疗[1-2]。急性期是脑梗死治疗的重点时期,特别是对于发病在静脉溶栓、动脉取栓时间范围内的患者,需要争分夺秒,尽可能地挽救脑细胞,然后要给予抗栓、调脂稳定斑块治疗,同时早期给予康复锻炼、心理干预、营养评估支持等。但相关康复训练方案尚未有统一的标准。基于此,本研究尝试将我院收治的急性期脑梗死患者的康复方案进行细致化、标准化,以此来观察标准康复流程对脑梗死急性期患者的影响。具体如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

本研究经我院医学伦理委员会批准,选择我院2019年3月~2020年5月收治的急性期脑梗死患者40例,按随机数字表法分为对照组(n=20)与观察组(n=20)。对照组男10例,女10例;年龄50~79岁,平均(63.82±4.97)岁;简易精神状态检查量表(MMSE)评分18~24分,平均(21.38±1.59)分。观察组男11例,女9例;年龄50~78岁,平均(63.75±5.04)岁;MMSE评分18~23分,平均(21.31±1.64)分。两组一般资料对比,差异不显著,差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 入选标准

(1)纳入标准:①均经CT、MRI影像学检查确诊为脑梗死;②均伴有肢体运动障碍;③患者及家属均知晓研究,自愿签署知情同意书。(2)排除标准:①伴有严重昏迷者;②精神疾病患者;③伴有其他重要器官性质病变者;④伴有认知障碍病史者。

1.3 方法

1.3.1 对照组

常规康复训练:根据患者病情合理选择训练项目,如早期下床活动、步行训练,1次/d,每周训练5 d,持续1月,初始介入强度为30 min/d,根据患者的耐受性,逐步增加训练次数和时间,加强对患者及其家属的健康教育。

1.3.2 观察组

接受标准康复流程干预:(1)患者需按照标准化的治疗方案进行锻炼和训练,通过从文献中检索最新的脑梗死指南和有关脑梗死功能障碍的循证医学文献,制定康复计划。组织专家进行讨论,综合考虑方案的循证和可操作性后,对初步治疗方案进行评判,获取共识性的康复治疗方案。(2)早期运动功能训练方案包括:①上下肢活动度训练(被动活动训练,主动辅助活动训练);②上下肢活动(伸展、牵引、压缩; 运动和姿势反射);③神经肌肉电刺激(冈上肌、三角肌、腕伸肌、踝背肌和外翻);④床上运动(翻身练习);⑤床边坐位活动(从躺着到坐着,坐卧过渡);⑥站立训练(直立床)等。(3)日常活动能力训练方案包括:①穿上衣训练;②进食训练(座椅内良好的静态平衡训练、少量患肢参与下的进食);③转移训练(转移相关认知、如何正确抱扶);④洗漱训练;⑤洗澡训练。1次/d,每周训练5 d,持续1月。在治疗师指导治疗计划的1个月内依次完成以上所有内容。(4)当患者运动功能达到标准(床边坐位平衡达到2级以上;下肢Brunnstrom分期达到Ⅲ期(共同运动)以上;完成自主翻身坐起,床边独坐达到3O s以上;患者对训练强度耐受较好;患者无其他并发症或其他疾病严重影响康复训练)时,患者就可以退出进行下一步的高强度联合治疗。

1.4 评价指标

(1)于干预前、干预1月后抽取空腹静脉血5 mL,检测H c y(采用酶联免疫吸附法)、F i b 水平(凝血分析仪)。(2)于干预1月后采用Fugl-meyer运动功能积分法(FMA)[3]评定患者运动功能,上肢运动功能评分66分,下肢运动功能评分34分,关节活动度评分88分,评分越高肢体功能越好。(3)于干预前、干预1月后比较两组日常生活能力,采用日常生活活动能力量表(BI)[4]从进食、洗澡、修饰、上厕所、控制大/小便、床椅转移、平地行走45 m以及上下楼梯等方面进行评价,评分为0~100分,评分越高肢体功能恢复越好,生活能力越强。

1.5 统计学方法

2 结 果

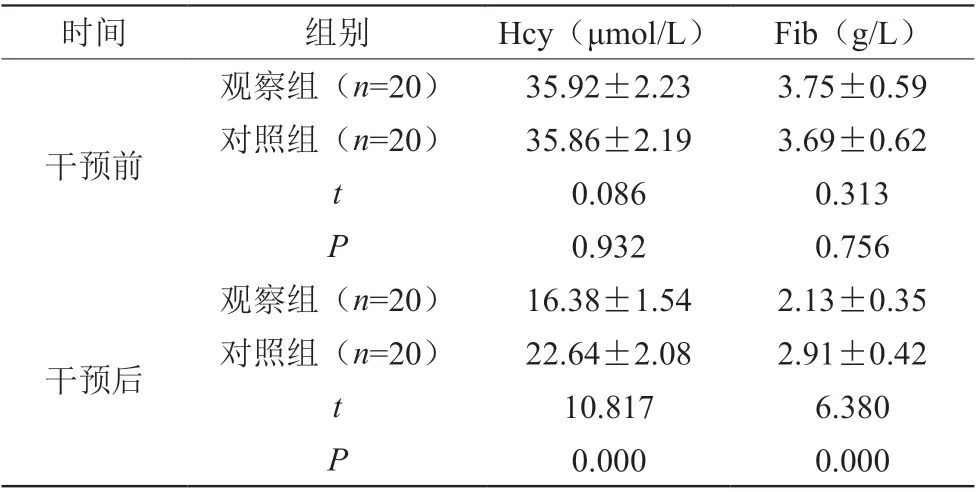

2.1 Hcy、Fib水平

干预前,两组Hcy、Fib水平比较,差异无统计学意义(P>0.05);干预1月后,两组Hcy、Fib水平均降低,且观察组低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组Hcy、Fib水平对比(±s)

表1 两组Hcy、Fib水平对比(±s)

时间组别Hcy(μmol/L)Fib(g/L)干预前观察组(n=20)35.92±2.233.75±0.59对照组(n=20)35.86±2.193.69±0.62 t 0.0860.313 P 0.9320.756观察组(n=20)16.38±1.542.13±0.35干预后对照组(n=20)22.64±2.082.91±0.42 t 10.8176.380 P 0.0000.000

2.2 运动功能

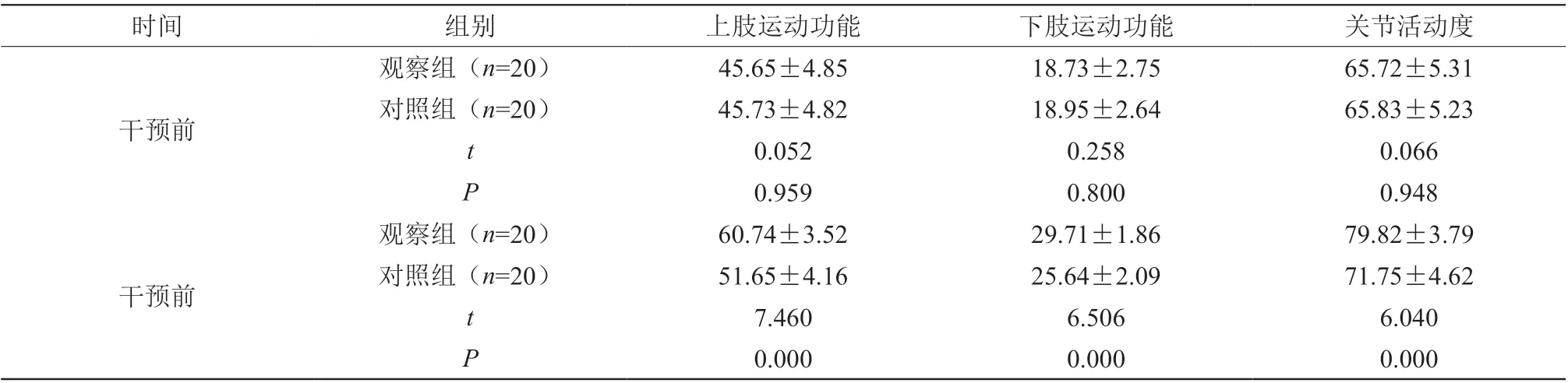

干预前,两组FMA评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);干预1月后,两组FMA评分均升高,且观察组高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组运动功能对比(±s,分)

表2 两组运动功能对比(±s,分)

时间组别上肢运动功能下肢运动功能关节活动度干预前观察组(n=20)45.65±4.8518.73±2.7565.72±5.31对照组(n=20)45.73±4.8218.95±2.6465.83±5.23 t 0.0520.2580.066 P 0.9590.8000.948观察组(n=20)60.74±3.5229.71±1.8679.82±3.79干预前对照组(n=20)51.65±4.1625.64±2.0971.75±4.62 t 7.4606.5066.040 P 0.0000.0000.000

2.3 日常生活活动能力

干预前,两组B I 评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);干预1月后,两组BI评分均升高,且观察组高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 两组日常生活活动能力对比(±s,分)

表3 两组日常生活活动能力对比(±s,分)

组别干预前干预后tP观察组(n=20) 68.62±6.95 85.48±4.818.9210.000对照组(n=20) 68.53±6.91 77.93±5.654.7100.000 t 0.0414.550 P 0.9680.000

3 讨 论

大多数脑梗死患者治疗后仍有残疾,而脑梗死患者残疾率高是对脑梗死急性期的康复治疗的忽视而致,治疗和康复方案不一致,部分患者还会出现神经功能退化,康复困难。如何促进急性期脑梗死患者的快速康复、降低致残率是临床关注的热点。目前,康复操作规范和共识尚未统一,为寻求科学、标准的康复流程,本研究对急性期脑梗死患者应用标准康复流程[6-8]。

同型半胱氨酸(HCY)是一种含硫氨基酸,是蛋氨酸代谢的中间产物,同型半胱氨酸水平增高,它产生的超氧化物和过氧化物可导致血管内皮细胞损伤和低密度脂蛋白氧化,造成血管平滑肌的持续性收缩以及缺氧,从而加速动脉粥样硬化的过程,还可破坏正常凝血机制,增加血栓形成的机会。血浆纤维蛋白原纤维蛋白原是纤维蛋白的前体,测定血浆纤维蛋白原有助于了解凝血机能状态,本研究结果显示,干预后,两组Hcy、Fib水平均降低,表明脑梗死急性期患者中应用标准康复流程可改善Hcy、Fib水平,在常规药物治疗的基础上,加以标准化康复训练流程更有助于患者的恢复。本研究结果FMA评分、BI指数均升高,且观察组变化较大,表明脑卒中患者早期介入康复治疗可以促进肢体、语言、认知功能的恢复,预防压疮、下肢静脉血栓等并发症的发生,在很大程度上可降低致残率[9-11]。标准康复流程包括良肢位的摆放、被动关节活动度训练,意识清醒后,可进行翻身训练、坐位平衡训练、站位平衡训练,最后是步行训练、日常生活活动能力训练[12-14]。但目前的康复训练大部分是由治疗师群体进行的,而治疗师的项目仍然是基于专家的共识和建议,因此,进行规范化和标准化是非常重要的。本研究采用标准康复程序对早期脑卒中患者的上下肢运动提出客观要求,帮助患者完成康复训练[15]。但本研究也存在样本量小的局限性,本研究仅涉及早期运动训练和日常生活训练,未能将其他方面,如吞咽、言语、认知等考虑在内,故期待着在未来的大规模研究中进一步证实标准治疗方案的有效性。

综上所述,脑梗死急性期患者中应用标准康复流程,可改善Hcy、Fib水平,提高运动功能,促进日常生活活动能力的提升,值得临床推广使用。