论乡村振兴背景下的能人治村

——动力、过程与后果

2020-05-12桂华

桂 华

(武汉大学 社会学院, 武汉 430072)

一、提出问题

党的十九大确定了乡村振兴战略,提出农村农业优先发展目标,我国农村基层治理进入新的阶段。在落实乡村振兴战略的过程中,各地面临着农村精英流失的问题。针对这一现实矛盾,2018年的中央一号文件提出“汇聚社会力量,强化乡村振兴人才支撑”,着力打造乡村振兴的人才基础。2018年6月,习近平在山东省考察时强调,乡村振兴“要发挥好本土人才的作用,他们长期扎根农村,特别是在改革开放初期,一大批本身能力强的基层党组织带头人敬业爱乡、造福一方,带动了本地发展,作出巨大贡献”[1]。强化基层治理主体是推进乡村振兴战略的基础性工作,推进乡村振兴需解决“谁来治村”问题。

早在中央提出乡村振兴战略之前,一些地方政府在农村基层组织建设中就推行“双强双带”政策,引导“带头致富能力强、带领致富能力强”的农村精英担任村两委主职干部,我国东部沿海部分地区广泛存在“富人治村”状况。[2]政府倡导能人返乡并参与村庄治理,期待社会精英在乡村建设中发挥“带头人”作用。返乡能人参与村庄治理活动,会改变乡村社会权力结构,进而影响基层治理状态。[3]

学界主要是从两个角度探讨能人治村现象。一是探讨能人治村的可能性问题。近年来,理论界出现了“新乡贤”话语,一种观点认为,对家乡的情感构成了外出精英与村庄的天然纽带,这吸引了一批外出能人投身乡村建设事业。[4]二是讨论能人治村的效果,分析能人治村对于农村集体经济发展、基层治理和基层民主发展的影响。总体来看,政策制定者和学术界更多的是讨论能人治村的积极功能,对能人治村持乐观态度,并对这些返乡能人存在明显的“泛道德化”想象,认为他们参与乡村治理的天然动力是回报家乡。

实际上,当前我国农村社会已经高度去乡土化,乡村传统价值规范逐渐衰落,村庄熟人社会正面临着解体,支撑农村外出精英回报家乡的社会文化基础正在弱化。[5]另一方面,在乡村振兴实践中,能人返乡一般与当地“产业兴旺”的发展目标联系在一起,基层政府鼓励返乡能人向农村投资,返乡能人也恰恰是看到乡村投资机遇才选择返乡。探讨能人治村问题,不能忽视物质利益因素。

本文认为不宜过分渲染返乡能人的道德色彩,能人治村的效果需经过实践检验。带着这些问题,笔者实地考察了X市的实践。深入观察当地一些乡村振兴实践案例后发现,“利益在村”是能人返乡的基本动力。在当前乡村振兴的项目实践中,基层政府将相关工作打包给返乡能人,返乡能人通过控制村级权力来摄取公共利益,在利益层面和政治层面排斥普通民众,形成村庄私人治理局面。X市的情况表明,能人治村的实践存在明显的负面后果。中央明确提出乡村振兴要坚持农民的主体地位,各地乡村振兴实践要回归这一战略定位,警惕脱离群众和过度依赖个别精英的政策思路。

二、乡村治理转型与能人治村兴起

(一)乡村治理转型与精英替代

本文调查的X市位于中部地区,总人口近千万,常驻人口城镇化率80%左右。改革开放以来,X市的乡村治理经过了四个时期的演变。在此过程中,发生了村庄治理中的精英替代。[6]

一是农业治理时期。20世纪80年代初期,经过农村改革,我国开始实施家庭联产承包责任制,家庭成为农业基本经营单元。农业生产包括一家一户“办不好和不好办”的公共环节问题。在家庭分散经营的基础上,我国发展出统分结合双层经营体制,农村基层组织发挥农业统筹经营功能。这一时期乡镇设置“七站八所”,村干部深入田间地头,农村基层治理的基本工作是提供农业公共服务和组织农民进行农业基础设施建设。这一时期的很多农村干部是人民公社时代延续下来的老干部,他们懂农业生产,擅长做群众动员工作。

二是税费负担时期。20世纪90年代中期以来,农民负担加重,农村工作越来越难做。这一时期农村工作的重点是向农民收钱和执行计划生育政策。随着“三提五统”的增加,向农民收缴难度越来越大,“钉子户”越来越多,干群关系紧张。在强大的工作压力下,一些站在村民立场上替农民说话且具有公正心的传统精英纷纷退出村庄政治舞台,由一批拳头硬甚至坐过牢的狠人担任村干部。传统的村庄精英被强人狠人替代,农村出现“狠人治村”现象。

三是后税费时期。进入21世纪之后,国家启动农村税费改革并取消农业税,“三农”政策调整为“多予、少取、放活”,农村基层治理步入乡村建设阶段,国家逐步加大支农惠农财政资金投入。在向农村输入财政资源的过程中,国家加强对基层权力的监督,尤其是党的十八大之后,反腐工作深入基层,治理小官贪腐和“微腐败”成为基层工作的重点。在加强权力监督和规范村级权力运行的背景下,基层灰色利益减少,一批于20世纪90年代中后期步入基层治理舞台的“狠人”退出村庄政治,村干部由一部分从事农业规模化种植,或是在乡村基层市场从事经营活动的中坚农民承担。农村基层治理进入“中农治村”[7]阶段。

四是当前时期。党的十九大确定乡村振兴战略,提出“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求。与之前阶段相比,国家除了继续投入资源进行农村公共服务建设之外,乡村振兴战略还包含了激发农村内生发展动力的因素,呼唤具有市场经营能力的经济精英参与村庄治理。在此背景下,“返乡能人”逐步替代“中农干部”,能人治村兴起。

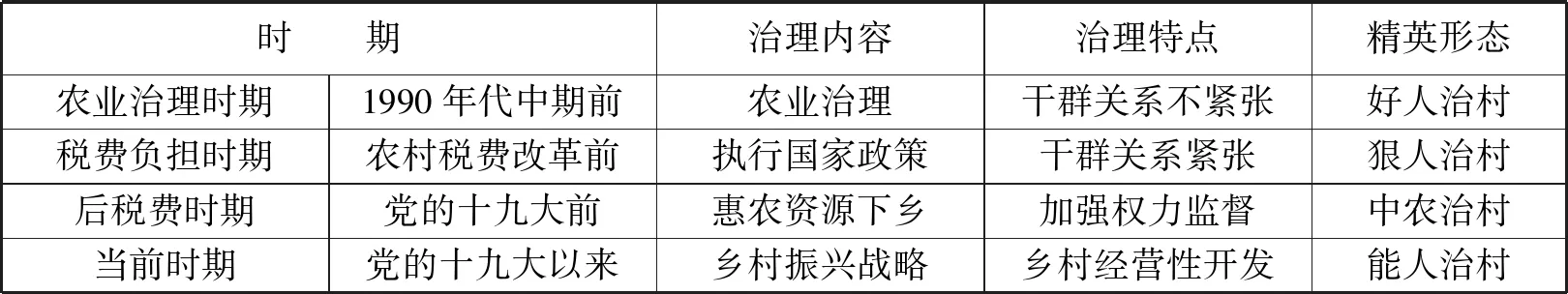

结合上述分析,将改革开放以来的农村治理演变呈现为表1。

表1 乡村治理转型与精英替代

(二)乡村振兴与能人治村兴起

党的十九大后,X市制定乡村振兴规划,并启动乡村振兴项目,乡村振兴成为乡村治理中心工作。X市作为区域中心城市,吸附着全省乃至周边地区的优质人财物资源。近年来,城市建设加速推进,城市人口增加,辐射范围扩大。城市发展到一定阶段后会出现“逆城市化”现象。随着城市中产阶层规模扩大,越来越多“有钱有闲”的新兴市民群体开始选择到乡村休闲消费。基于大都市的带动能力,X市出现城乡要素双向流动特征。

X市落实乡村振兴战略的总体思路是利用市民对乡村的消费需求,引入企业到农村投资建设,打造民宿、采摘、观光旅游项目,盘活农村土地、房屋等闲置资源,实现村庄经营性开发。按照规划,X市计划三年内完成全市主城区之外的1900多个行政村的建设,预计吸引社会总投资超过500亿元。

在实施乡村振兴战略的过程中,X市同步出台了农村基层组织建设政策,大力引导农村外出精英返乡参与乡村建设。具体包括四个方面的措施。一是将提高“能人治村”比例纳入政府考核工作。市政府出台吸引能人返乡和支持能人治村的配套措施,各区县和乡镇街道政府将引导能人返乡当作基层治理创新工作来做,并将这项工作纳入政府年度工作考核。二是引导村级换届选举。2018年秋季X市开展最新一轮的农村村委会换届选举,有些区组织部门在指导村级换届选举工作过程中,明确提出积极鼓励能人治村的工作思路。其中,某区组织部门向乡镇下达工作任务,要求由经济能人担任两委主职干部的村达到一定比例。三是提高对返乡能人的“政治激励”。X市一些区政府下文要求提高返乡能人的“政治待遇”,包括推荐担任村第一书记、推荐参选人大代表和政协委员、优先推荐评选“劳动模范”、挂职群团组织或乡镇街道副职等。四是给予荣誉和物质奖励。某区每年开展“十佳回乡能人”评选,对获得这一荣誉称号的能人,给予现金奖励。

引导能人返乡,支持“能人治村”,构成X市落实乡村振兴战略的基本抓手。随着工作推进,X市的农村基层治理出现了新的一轮精英替代,不少村的两委主职干部由经济实力雄厚的经济精英担任,乡村治理主体发生巨大变动。以D街道为例,该镇被纳入全市首批田园综合体建设项目区,重点打造乡村旅游和民宿开发,全镇近十个村是由经济精英担任村书记兼村主任一肩挑。

三、能人治村的制度空间与运作方式

(一)能人治村的制度空间

实施乡村振兴战略之前,X市少数资源丰富的村庄,如一些近郊地区的征地拆迁村,由于利益密集,出现“能人治村”现象。当前,X市将引导能人返乡治村变成政府工作来抓,将“能人治村”变成乡村治理常规工作方法,这与乡村振兴战略背景下的农村基层治理需求有关。

结合区域发展规划、产业发展定位、村庄资源禀赋条件等,X市确立乡村振兴建设的若干主题,如特色产业基地、美丽乡村、生态小镇、共享农庄、康养基地等,以具体项目的形式开展乡村振兴建设。X市政府出台政策配套措施,投入财政扶持资金,引入社会资本作为项目的运作主体,形成“政府扶持、企业主导、市场运作、农民参与”的操作模式。

实施乡村振兴战略之前,各地已经启动了社会主义新农村建设、“美丽乡村”建设等工作。乡村振兴战略是新农村建设和“美丽乡村”建设的升级和深化。与之前阶段的乡村建设相比,乡村振兴工作涉及的面更广,动员群众的程度更深,对乡村社会的改造幅度更大。之前进行的新农村建设和“美丽乡村”建设,主要依靠政府的财政资金投入,目标是改善农村基础设施、村容村貌和人居环境。而乡村振兴项目则包含了“产业兴旺”的内涵,侧重于农村资源资产开发,具有“经营性”内涵,特色产业基地、生态小镇、共享农庄、康养基地、农家乐等都定位于市场经营项目。目前,全面推开的乡村振兴战略,对政府自身治理能力构成巨大挑战。一是政府财力问题。X市乡村振兴涵盖千余个村,计划总投资500亿,平均到每个村是2500万元。以每个乡镇30个村计算,分三年实施,这意味着每个乡镇每年的乡村振兴投资超过2亿,而X市普通乡镇可支配财力每年不过几百万元,这远远超过基层政府财力。二是项目运营问题。X市大部分乡村振兴项目都计划打造成乡村旅游、休闲观光等经营性项目,项目建成需要在线上线下日常运营工作,但政府不适合从事市场经营活动。三是群众动员问题。乡村振兴项目包含土地流转、空心村整治、宅基地开发等工作内容,牵涉到千家万户的多元利益诉求,项目推进过程中因利益博弈常常会引发社会矛盾,政府不宜直接介入村庄内部的利益分配。

总的来说,基层政府缺乏实施乡村振兴战略的实践经验,人力财力物力相对不足的基层政府,需借助社会力量来推进乡村振兴工作落实。X市积极引入“能人治村”,目的是利用返乡能人的经济资本与社会资本。这些从村庄走出去的经济精英,具备市场经营能力,拥有雄厚的经济实力,引导他们参与乡村振兴项目,既解决了前期投资问题,也解决了后期项目运营问题。另外,这些返乡能人在村庄内部具有较高的社会威望,他们参与乡村振兴项目建设,可有效解决村庄内部矛盾,调和农民与农民、农民与集体以及农民与政府的关系,起到组织动员和整合群众的作用。

(二)能人治村的运作方式

政府倡导“能人治村”,实质是将乡村振兴工作以项目的形式打包给返乡能人,借助他们的私人力量来完成基层治理任务。返乡能人回村担任主职干部之后,经营村庄,将村庄建设与企业经营融合一体,实现村庄公司化管理。

案例1:A村的田园综合体建设。A村是X市首批田园综合体建设项目的核心村。该项目规划面积30平方公里,预计总投入近十亿元。该村的K书记是一家建筑公司老总。2015年A村争取到土地“增减挂钩”项目,拆除空心村,2017年纳入生态小镇建设项目,2018年又启动田园综合建设项目。A村位于田园综合体的核心区,规划发展农业旅游和民宿。K书记成立开发公司,承接A村的投资、开发、建设和经营。预期赢利点包括两块:一块是利用“增加挂钩”政策,整理建设用地指标,由政府回购;另一块是搬迁农民,在腾退的村庄中开发旅游商住地产,投资建设“民宿”。

案例2:B村的乡村旅游。B村是X市的“美丽乡村”示范点。该村的Y书记是从本村走出去的建筑老板,被政府说服回乡发展。Y书记家族的企业流转B村大部分土地,打造全域旅游。Y书记组织村民成立村庄合作社,整合农民的房屋,作价入股,将民房统一改造为“民宿”酒店,委托公司经营。连同政府项目补贴和企业投入,目前B村总投资额超过3亿元。

案例3:C村的新村建设。C村是当地乡镇集镇所在地。C村的L书记利用区位优势,借助新农村建设和新型城镇化等方面的政府项目,进行新村建设和房地产开发。具体做法是,利用土地增减挂钩政策,对全村居民点进行拆除复垦,在中心集镇建设安置房,除了安置本村农民外,还对外出售。L书记成立公司负责项目运营,拆旧建新节余出来的建设用地指标卖给区政府,剩余指标用于商品房开发。

返乡能人担任村干部具备三重身份:一是本村村民。返乡能人最早是从村庄里走出去的人,他们的社会关系、认同感在本村,相对于外来社会资本,返乡能人更容易取得村民的信任。二是村干部。返乡能人担任村书记和村主任,同时兼任村庄合作社社长,实现村级权力集中。三是企业负责人。返乡能人带着资本下乡,直接参与村庄经营开发。

“能人治村”实现三方面“合一”。一是村庄开发与基层治理的合一。X市各种主题的乡村振兴项目,都包含了村庄经营开发的内容,返乡能人牵头成立村庄合作社,将集体资源资产整合到合作社开发。二是返乡能人的多种角色合一。返乡能人担任村主职干部,既是村庄的当家人,也是政府在基层的代理人。返乡能人游走于市场、政府、村庄之间,整合政策资源、财政扶持资金、农村物质文化资源和个人的经济资源。三是企业经营与基层组织合一。返乡能人带着资本下乡,成立公司,承担乡村振兴项目投资、建设和运营工作,将个体企业运营与村庄公共治理工作融合在一起。

(三)能人治村的动力机制

在村庄公司化的运作方式下,返乡能人可获得多种利益:

一是工程建设收益。乡村振兴项目包含村庄道路建设、环境整治、土地整理、水利设施修建、房屋改造等内容。不少项目涉及数百万元甚至上千万元的政策财政投入。一些返乡能人从事建筑行业,他们直接参与项目工程建设。

二是土地增值收益。乡村振兴项目所在村庄的土地一般全域流转给项目开发公司,公司按照农用地和荒地的价格流转土地,利用政府项目资金进行基础设施配套,然后进行观光旅游开发,土地产生了非农使用价值,土地增值收益归项目开发公司所有。

三是政府奖补资金。X市的某区规定,对于社会资本参与农村投资和兴办实体经济,按照完成投资额给予一定比例的现金奖励。

四是打政策擦边球。一些企业利用宅基地“三权分置”政策,兴建民宿和康养农庄,对外租售,在农村集体土地上变相发展房地产。

五是间接利益。首先,返乡能人担任村干部之后,获得社会资本,这对于发展其私人产业有帮助。其次,返乡能人获得村干部身份之后,可增加其市场信誉度。最后,返乡能人还可以获得政治荣誉,被推选为人大代表、政协代表和优秀企业家等。

四、 村庄利益秩序与能人治村后果

(一)能人治村与村庄利益秩序

X市各类主题的乡村振兴建设项目无一例外地包含了农村土地开发,包括闲置宅基地和农房的整合、耕地流转、集体公共土地再利用等。乡村振兴项目改造村庄空间形态,带动村庄内部的利益关系调整。乡村振兴项目实施作为一项乡村治理工作,涉及多方主体参与,参与主体之间的互动形塑了能人治村的运行状态。

一是基层政府。按照规划,X市的乡村振兴项目在三年内实现全市村庄全覆盖。市政府将任务分解到区县,区县再分解到乡镇街道,乡镇街道政府是落实任务的责任主体,乡镇街道政府每年要实施近十个乡村振兴项目。为推进工作,X市制定层层考核指标,乡镇街道承担巨大的考核压力。在考核压力大、任务重、人力物力不足的情况,乡镇街道政府作为乡村振兴战略的直接实施主体,采取任务打包,将具体的操作过程交给返乡能人完成。

二是村庄集体。乡村振兴项目实施涉及集体资源开发,农村土地、水面和村庄文化资源,属于村民集体所有。这些集体资产资源开发所产生的收益,应当归集体所有,由村民共享。村庄由农民集合组成,农民共同占有村庄集体资源资产,公共利益分配秩序依赖于农民的集体行动能力。现实中,大部分农民只关心自家的利益,不关心集体的利益,造成集体“虚置”,集体资源资产增值收益得不到维护,利益共享秩序无法实现。

三是村民。农民是村庄主体,作为集体所有权主体的有机组成部分,广大农民呈现出高度分化状态。在人口流动和城镇化背景下,农民的生产方式、生活方式、居住空间等都发生了巨大分化,农民包括在村与不在村的、务农与务工的、不同阶层的、不同姓氏和家族的、保留村庄户籍与迁出户口的。不同类型农民与村庄的关联不同,利益诉求也不同。对于乡村振兴项目,每个人看法不同,从中获得的利益也不同。村民不是统一整体。

四是村干部。村干部是村庄当家人,是农民行使集体所有权的代理人,还是农民与政府互动的联络人。村干部由返乡能人担任,由返乡能人的私人公司承担乡村振兴项目建设和村庄开发,村干部的公共角色与私人角色呈现混合状态。

基层政府、返乡能人、村民等多方互动,形塑村庄利益分配秩序。首先,基层政府与能人村干部“合谋”。基层政府将乡村振兴项目打包委托给返乡能人,能人治村推动村庄建设,政府完成上级考核,取得政绩。基层政府与返乡能人存在利益一致性。其次,广大分化的农民利益不一致,且相互之间存在利益博弈,村庄内部集体行动能力缺失,集体公共利益无人维护,为返乡能人攫取利益提供空间。最后,返乡能人还主动去分化农民,譬如,给予反对者和钉子户物质利益,让他们到自己的公司上班,防止农民联合起来反对自己的工作。最终在政府支持的前提下,返乡能人利用农民缺乏集体行动能力的现实条件,维持村庄公司化治理状态,顺利推进项目,通过村庄开发获得大量的私人利益。

(二)能人治村的社会后果

一是利益排斥。乡村振兴项目给村庄带来大量的资源流量,农民将土地流转给项目开发公司,将闲置房屋入股到合作社,农民获得相对有限的土地租金收入和入股分红。集体资源资产化与村庄开发收益的大头被返乡能人获取,一部分政府投资兴建的硬件配套和基础设施也变成企业的固定资产。经过项目开发之后,农民只对承包地、宅基地和农房等确权到户的资源资产拥有权利,其余的公共资源被私人控制。

二是精英结盟。返乡能人为维持村庄稳定秩序,需要处理与村庄其他精英的关系,包括其他经济精英、大家族的代表等。返乡能人通常将体制外精英吸纳到体制内,让一些人担任副职干部、小组长或是村民代表,避免这些体制外精英成为日常治理中的反对力量。另外,返乡能人还吸纳一部分人到自己的项目公司工作,或是分包一部分村庄建设工程项目给其中一些人,对这些体制外精英进行利益笼络。当返乡能人与其村庄体制外精英建立起利益同盟之后,村庄内就只剩下缺乏集体行动能力的分散农民,数量众多的普通村民在村庄治理活动中丧失话语权,少数精英主导村庄秩序。

三是基层治理私人化。乡村振兴属于国家主导的乡村建设与乡村发展战略工作,地方政府将相关工作“打包”给返乡能人,乡村振兴被个别精英主导,基层公共治理陷入私人化逻辑。

五、 结论与讨论

X市的实践表明,对于能人治村不能抱有太多的浪漫化的想象。乡村振兴战略提供了农村经营性开发和乡村资源资产变现的机会,一批从村庄走出的经济精英是看准农村发展机遇才返回乡村。不可否认,的确有一部分能人是带着乡情乡愁返回家乡,但现实的经济利益具有更普遍的吸引力,利益在村是吸引大多数返乡能人参与乡村治理的直接动因。当前政策制定者片面地从道德上理解返乡能人的行为动机,在政策上倡导能人治村,屏蔽了能人治村的负面效应,不利于乡村振兴工作的推进。与之相关,需警惕“新乡贤”话语,并要对各地已经广泛出现的能人治村实践做法进行客观评估。

乡村振兴战略推动基层工作转型,进而引发乡村治理中的精英替代。返乡能人的“经济精英”身份特征与乡村经营开发的治理导向相契合。返乡能人拥有经济实力与社会资本,他们能够弥补地方政府的不足,基层政府具有引入能人治村的内生动力,返乡能人具有参与乡村开发的需求,双方一拍即合。需要注意的是,乡村振兴本质是公共治理工作,地方政府借用返乡能人个体能力时,需要把握好分寸,要加强对能人治村的领导和指导,加强对村内权力运作的监督,督促村级治理要按照民主机制运行,避免公共治理私人化。

站在村庄建设和发展的角度,能人治村过度依赖少数精英的个人能力,与乡村振兴战略存在张力。中央强调要坚持农民在乡村振兴战略中的主体地位。农民的主体地位表现在两个方面:一是集体利益分配保障。“绿水青山就是金山银山”,村庄里的“绿水青山”属于公共资源,集体资源参与市场经营所产生的收益应当归农民共享。基层政府要制定村级组织处置集体资源的规范性程序,避免集体资源及其产生的收益被私人占有。能人治村不能损害农民利益。二是村庄治理参与保障。村庄公共事务要通过民主方式解决,返乡能人不能用个人决策替代集体决策。能人治村不能损害基层民主和村民自治。实施乡村振兴战略,目标是建设属于农民的村庄,而不是为下乡资本鸣锣开道。

乡村振兴是新时代“三农”工作的总抓手,实施乡村振兴战略除了要推动“产业兴旺”,推进村庄经营开发之外,还要促进基层“治理有效”。返乡能人具有市场经营方面的优势,但是却不一定善于做群众工作。站在乡村产业发展的角度,引入能人治村可能存在一定的合理性,但是站在“治理有效”的角度,能人治村用管理企业的经验来治理村庄,可能会产生一系列的负面后果。基层政府引入能人治村时,需要坚持的政策底线是切断返乡能人在本村的利益关系,禁止返乡能人担任村干部之后继续参与村庄工程建设和其他项目的开发活动,必须严格区分返乡能人的私人产业发展与村庄公共治理事务。