小学数学教学激发学生“突击”的三种途径

2020-05-06葛小宁

葛小宁

【摘要】学生越来越不爱思考,遇到数学难题要么问人,要么打开APP找答案,就是不愿意动脑筋。教师要培养学生面对困难时勇于迎战的精神,笔者给这种行动起名为“突击”,激发出他们自身的原动力。通过三种途径来实现:(1)激发突击信心,让学生进入自己的“最近发展区”;(2)激发突击动力,让学生感受知识有用;(3)激发突击毅力,让学生善于坚守。

【关键词】 突击 数学教学 途径

突击,字典中有这样一种解释:集中力量,加快速度,在短时期内完成任务。学生学习中的“突击”,就是集中力量,短时间内完成学习任务,突破知识的重难点,与“临时抱佛脚”的仓促应付是不同的。课堂教学中促使学生集中力量,聚焦数学课题学习,使之亢奋,主动实现学习目标。而不是表现漫不经心,三心二意,左顾右盼,似学非学。陶行知先生曾经说过:“生活、工作、学习倘使都能自动,则教育之收效定能事半功倍。”自动是自觉的行动,也是自发的行动。自觉的行动,需要适当地培养才可以实现。

学生突击是自身发展的需要,也是渐进式发展的必然步骤。

一、激发突击信心,让学生进入自己的“最近发展区”

维果茨基的“最近发展区”理论认为,学生的发展有两种水平:一种是学生的现有水平,另一种是学生可能的发展水平。两者之间的差距就是最近发展区。教学应着眼于学生的最近发展区,为学生提供带有难度的内容,调动学生的积极性,发挥其潜能,超越其最近发展区而达到其可能发展到的水平,然后在此基础上进行下一个发展区的发展。有人提出,制定让学生跳一跳能够达成的教学目标最好。离他们最近的发展区域的制定和选择就尤为重要。选择得好,学生突击起来就比较轻松。选择得不准,学生突击起来就比较困难,信心也会受到影响。在课堂教学中,通过提问和给予问题的提示来体现对不同学生的要求。比如:三年级乘法教学中,有这样一道思考题 “任何数×11的得数有什么特点、规律”,笔者要求学习有困难的学生先把得数计算准确,然后认真看竖式就可以了。学习比较好的学生,笔者让其思考这样一个问题:11没有变化,另一个因数变化,得数也发生变化,它们是怎样变化的呢?写下自己的想法。这样两种要求,就是根据学生具体情况提出来的。不同学生在不同的要求下“突击”,每个人都有收获。学习有困难的学生很快发现,竖式中的两步得数都是一样的,只是数位表示不同,所以最后的积是有规律的,有这样的发现就可以了。学习好的学生发现,其实就是原数扩大10倍+原数,是通过原数×11=原数×(10+1)得出的结论。我们不可能让所有学生一起突击到我们要求的点,只要学生愿意去探索发现,每个人在数学上有着自己的发展就可以了。

二、激发突击动力,让学生感受知识有用

学习兴趣是学生学习的原始动力,那么怎样才能激发他们的学习兴趣呢?笔者觉得让学生真正觉得学习到的知识是有用的,才是比较有效激发学习兴趣的方法。怎样才能让学生认识到知识是有用的呢?抓住课堂中转瞬即逝的教学资源就显得非常重要。笔者在教学完轴对称图形后,学生举了许多生活图案中对称的例子。大部分学生认为就只能在图形中对称了,精力明顯不集中了。这时我提了这样一个问题1×1=,11×11=,111×111=,通过计算出结果,你发现了什么?(得数是:1,121,12321对称的)要是1111×1111=,11111×11111=,你有什么想说的?(得数是:1234321,123454321)学生的学习兴趣再次被激发,原来数学算式中也有对称现象,而且得数中也有对称现象呀!有一个学生这样说,“老师,对称知识真有用,至少可以让我们不用算就知道答案!”

三、激发突击毅力,让学生善于坚守

一道书上的思考题,学生不会做,方法不对,把你急得团团转,他们还是一脸懵懂。教师要让学生有一种“不抛弃,不放弃”的执着精神解决问题。如何做呢?在遇到“突击阻力”时,笔者这样说:“这道题有难度,我期待你精彩的表演,但我更想看到你们去主动尝试,请不要轻易放弃思考的机会。”希望我的学生不要被难题“吓倒”,前进一步也是胜利。

在五年级下册《解决问题的策略——转化》一课中,学生学得很快,笔者渐渐形成这样一个想法:把复杂问题转化成为简单问题,加以解决。

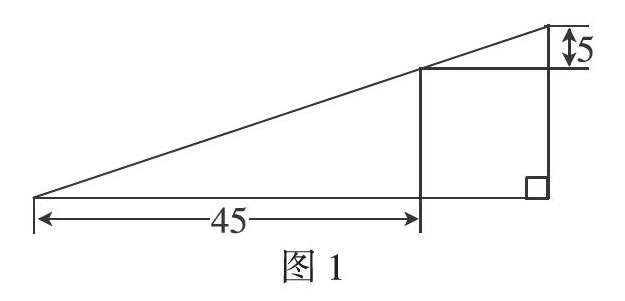

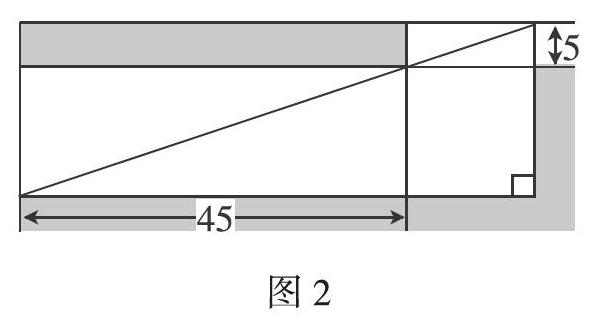

于是,笔者出了这样一道题(如图1),求图中正方形的面积。

学生开始思考,但只想怎样把图形转化简单,结果却做不出来!其实解决方法很简单:把原来简单的题目图形转化变得复杂一些,就会使得问题很快得到解决(如图2)。在外面再补一个完全相同的三角形,这样问题便可轻松解决。解题时,教师要鼓励他们要坚持,为自己这种“坚持”的精神喝彩、鼓掌。

笔者从以上三种途径浅谈了在课堂教学中,对学生“突击”能力的培养。有了学生的“课堂突击”,才会有教师课堂教学的精彩,让学生在课堂上“突击”吧!帮助他们去充分发现挖掘自己的潜能和内在动力。学生是想进步,而且在“突击”后,取得的进步和成功都是他们不敢想象的。阿基米德曾经说过,只要有支点,就可以撬动地球。方法与工具使用对了,再难的目标也能实现。如果教师在课堂教学中把每个学生的自身潜能全面激活,那种力量也足以震撼这个世界。让学生实现自我“突击”,一定是种好方法。