浅谈基于调研的“和大人一起读”教学策略

2020-05-06郑淑红

郑淑红

【摘要】“和大人一起读”是统编版语文一年级中设置的新栏目,旨在推进亲子阅读,激发学生阅读兴趣,培养阅读习惯。教师要准确把握意图,根据学情,特别是学生家庭的实际情况设计共读的方法和形式,结合评价,利用简便易行的工具等,引导亲子共读有效开展,优化实现新栏目的课程价值。

【关键词】教学策略 调查 定位 评价 工具

“和大人一起读”是统编版语文一年级每个单元“语文园地”中新出现的栏目。该栏目内容丰富,篇幅短小,语言活泼,文体多样,富有情趣。这个栏目的编排体現了课内课外结合的语文课程设计理念,意图是推动亲子共读氛围的建设,更好地激发学生的阅读兴趣,体验主动阅读、分享阅读的快乐,培养阅读习惯。

但也因其之新,在实践中存在误区:一是将“大人”狭隘理解为教师,越俎代庖进行课堂教学,或者是将“大人”定位于家长,不做指导地完全交给学生回家和家长完成;二是将“一起读”简单视为坐在一起读一读;三是将其视作“课文”,进行过繁的解读和作业布置。这几种情况,都是对教材编排意图的误读和误导,非但影响这个栏目的价值实现,甚至还可能有副作用。如何才能更好地体现编者意图,发挥最大功能,教师需要从以下几个方面进行充分思考和设计。

一、基于实际,精准定位

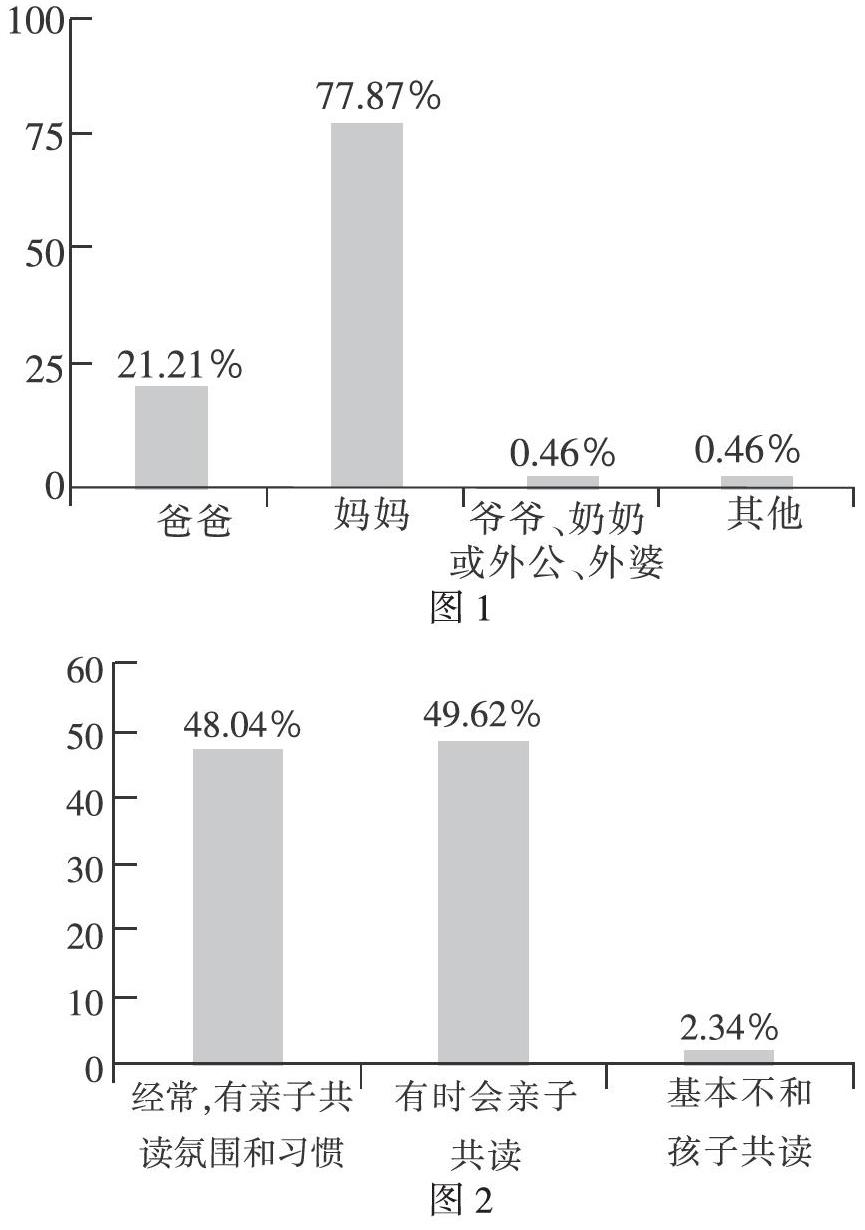

统编版语文教材主编温儒敏教授说:“我建议你们把这个栏目纳入教学计划,但不要处理成一般课堂上的课,这是课堂教学的延伸,延伸到课外,延伸到家庭。”也就是说,这个栏目的学习主体是学生,教师更多地起组织和引导作用,而家长在其中陪伴、分享、交流、指导,家校合力,营造阅读氛围,激发一年级学生阅读兴趣,养成阅读习惯。教师的组织与指导尤其要基于班级学生家庭的具体情况,最好在学生入学初期进行专门的调查。以我们区为例,经全区各校不完全调查统计,3673个家庭平时负责学生学习的家长身份以及家庭亲子阅读情况如下:

图1、 图2数据中,父母是陪伴与管理学生学习的应然和必然主力军,而且对学生阅读比较重视。在3600余个家庭中,近半数已形成亲子共读的氛围和习惯,其余大多数家庭也能有时进行亲子共读,仅2.34%的家庭尚缺少亲子阅读意识与氛围。当然,以上调查属于区域层面,能积极参与调查的家庭通常也是对学生学习更为关注的家长,若任课教师以班级为单位进行调查,情况一定会有所不同。因此,要根据实际情况,做相应有针对性的指导。比如:亲子阅读氛围已基本形成的班级,可更多地进行亲子共读方法的指导;亲子阅读氛围普遍较弱的班级,则先推动家庭阅读氛围的建设;家长无法或无力参与亲子阅读的,则教师出手成为和学生一起读的“大人”。

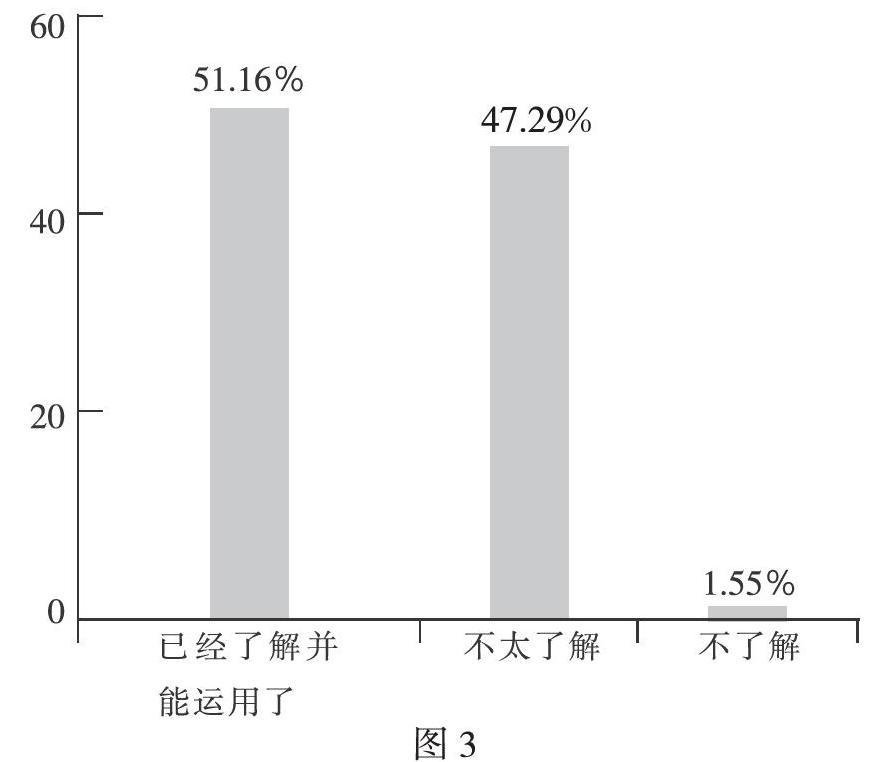

问卷中还对家长开展亲子共读方法的了解情况进行了调查,统计图如图3:

从统计数据看,近半数家长认为自己不太了解亲子共读的具体方法,因此教师在落实“和大人一起读”栏目时,显然要重点指导家长开展亲子共读。每一次共读的方法或形式,教师需要从以下几个方面精心设计:

1. 渗透单元要素

“和大人一起读”安排在每个单元的“学习园地”中,因此可以从单元视角,甚至是整册视角整体把握与设计,将有的单元语文要素进行有机渗透,打通课内课外学习通道,体现课堂学习与课外阅读学与用的联结。

以一年级上册《剪窗花》为例,这是教材中出现的第二次和大人一起读的内容,所在的是拼音单元,刚学习了声母、单韵母、音调、两拼音、三拼音拼读和10个整体认读音节。读这一篇简短的儿歌时,就可以借助拼音自己认读儿歌中有关的音节,体验借助拼音自主阅读的成功感。

2.体现文本特点

一年级两册教材,一共安排了十六次“和大人一起读”,内容有儿歌、童谣、童话、儿童诗、绕口令、寓言、散文等。根据不同的文体,可以指导运用不同的共读形式和方法,如儿歌、童谣等根据文本本身的韵律节奏,多种形式诵读,一问一答读、拍手读等;童话可以让大人和孩子分角色读一读,演一演;寓言故事则可以读一读,聊一聊。

3.遵循渐进规律

教材自身在编排中就遵循了由易到难的基本规律,教师指导家长和孩子开展“和大人一起读”,也尽可能体现从简单到略复杂的过程。比如:学生刚入学,第一次的《小白兔和小灰兔》就定位在跟着家长一句一句认读,学了拼音后则让学生更多借助拼音自主读;从简单的一起读到变化形式趣读,从单纯地认读到有思维含量地聊读、研读、创读,从阅读教材中指定内容到教材外拓展阅读。以一年级上册为例(表1):

其中,“聊读”指家长带着孩子“认读”“趣读”后聊聊跟文本有关的感受或想法等。有的教材中就有要求,如《拔萝卜》中有个泡泡提示:“后来怎么样了?”就是要求学生读完故事想象故事结果。有的教材中没有具体要求,教师也可以设计简单问题,引导学生和家长交流。比如:《小白兔和小灰兔》读后就可以让小朋友问问不懂的问题,如种菜为什么要松土?家长也可以问问孩子:你更喜欢哪只小兔子的做法呢?

“研读”指完成基础性“认读”“趣读”后,引导家长带着孩子对文本进行更进一步的研究。比如:读《小松鼠找花生》可以建议家长带着孩子上网查一查花生怎么会钻到地里去结果的,还有哪些植物可食用的部分是埋在地里的。《春节童谣》讲的是过年风俗,城市孩子,特别是南方的孩子会有不懂的地方,就可以让孩子提提问题:“糖瓜粘”是什么意思?“熬一宿”是什么意思?……甚至还可以前后联结,比较阅读,读了《猴子捞月亮》,让小朋友回读《拔萝卜》,比较一下两个童话有什么共同之处,发现人物和情节累加的特点。这种具有思维含量的阅读方式,颇具挑战性,不做统一要求,提供给家长选择运用。

“创读”指的是在文本基础上进行想象创编,积累语言,发展语言。如《谁会飞》《春节童谣》都可以模仿教材句式,进行语言实践。

“拓展阅读”指教师事先选择合适的阅读内容,推荐有条件、有兴趣的家庭在读了教材中安排的内容后,进行延伸阅读。如读了《剪窗花》,推荐诵读儿歌《挂花灯》;读了《猴子捞月亮》,建议阅读累加型童话绘本《好忙的一夜》等。