1 000客2 800 m车道客滚船的线型设计

2020-05-03徐建邓绍初

徐建 邓绍初

摘 要:本文详细描述了我司设计的1000客2800m车道客滚船线型开发设计的整个过程。首先分析优秀船型的尺度特点,进而结合方案需求确定船舶基本参数,然后基于三种不同的尾部线型形式,进行CFD计算分析,最后选定最合适的线型;针对确定的较优线型,进行包括浮心优化、前体优化和后体优化研究,对此类船舶的开发设计有一定借鉴和指导意义。

关键词:客滚船;线型开发;线型优化

中图分类号:U674.12 文献标识码:A

Abstract: This paper describes the whole process of the lines development and design of the 1000 passenger /2800 m lane length RoPax ship built in our company. Firstly, the scale characteristics of the excellent similar ship types are analyzed to determine the basic parameters of the ship in combination with the building requirements. Then, based on the three different stern lines, CFD calculation and comparative analysis are carried out to select the most suitable lines. Finally, the optimizations of the center of buoyancy, the forebody and afterbody are studied for the determined lines.

Key words: RoPax ship, Lines development, Lines optimization

1 引言

近年來,选择乘坐各类海洋客船、客滚船甚至豪华邮轮外出旅行的人士越来越多,特别是亚洲国家对于这类船舶的需求量正在增长。鉴于此,我司对海洋客滚船进行了开发设计。

当前世界上已开发出许多客滚船优秀船型[4],在Significant Ships中搜集了15种ropax船型,见表1。这15种船型的无因次参数比较,见图1。

由表1可见,这些优秀的客滚船型一般都具有大傅汝德数和大宽度吃水比,明显高于其他船型。基于以上结论,结合车线长度及吃水的限制要求,我司开发设计的1000客2 800 m车道客滚船基本参数如表2所列。

2 线型样式分析

客滚船通常航速较快,高的可以达到30 kn,因而螺旋桨负荷较高、主机功率较大。同时客滚船吃水和桨径又受到码头的限制,因此需要设置双机、双桨来分担负荷;为满足灵活操作及安全返港等要求,也需要设计成两个独立机舱配置双机、双桨、双舵。

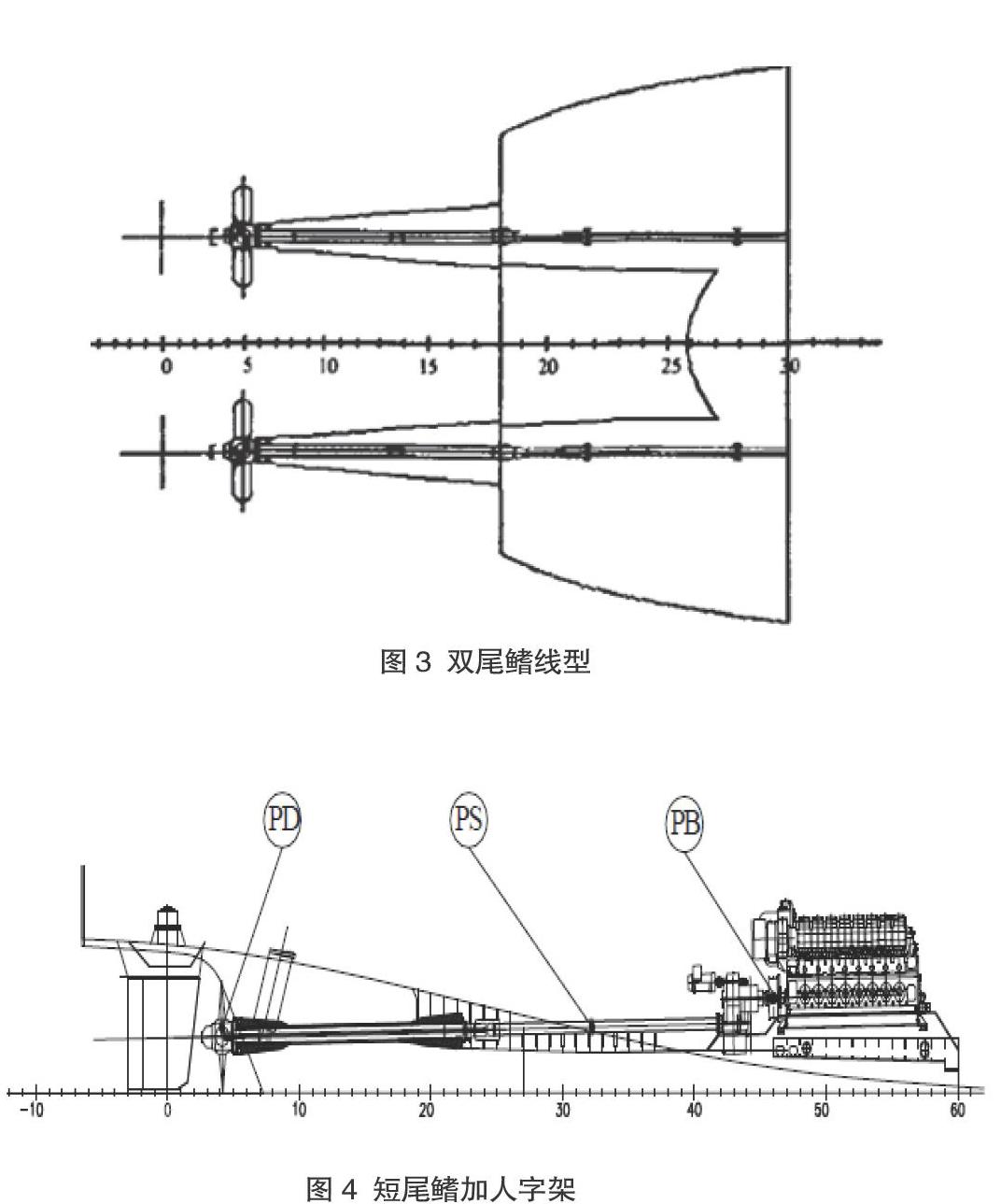

客滚船典型的尾部线型有两种:一种是人字架尾轴、纵流型尾部,这也是目前国际上大多数客滚船采用的线型(见图2);另一种是双尾鳍线型(见图3)。

2.1 纵流型尾部

由于纵流型尾部的主船体外表面积小,因此船舶自身摩擦阻力小;另外,其尾部伴流峰值也小,使螺旋桨产生的噪声和脉动压力小,大大降低了船舶振动及噪音源,给旅客和船员带来一个良好的生活环境,因而被广泛采用于旅客众多、档次较高的各型客滚船。

对于人字架的结构强度需要进行核算;过长的尾轴,包括由于长尾轴带来的两个甚至更多个人字架串联,会给轴系加工、轴系对中安装、人字架的制作安装以及日后的维护保养带来很多的困难;同时,此种线型还带来了机舱空间的拮据。为了满足主机、齿轮箱的布置,有时需要将主机向首部移动,这样会使轴系的长度更长,甚至需要缩短车道长度来满足机舱的布置。

2.2 双尾鳍线型

双尾鳍线型,由于其表面积相对而言增加了大约5%~8%,直接导致摩擦阻力的增加。但是经过水池试验表明,双尾鳍可以显著增加尾部伴流分数从而提高船身效率,部分克服了前面所述的额外阻力增加;但同时尾部伴流的提高也增加了螺旋桨产生噪声和脉动压力的风险,不利于船舶降振减噪,甚至过大的振动会导致严重的结构变形、轴承损坏等现象;另一方面,其宽大的尾部给机舱的布置带来了便利,主机可以适当后移,让出空间给货舱的车道。

上述两种线型各有优劣,而有一些客滚船则采用了全新的短尾鳍设计,其尾部线型兼顾了两者的优缺点,即设置两个短小的尾鳍加一个人字架(见图4),这样可以兼顾两者的优势,达到一个合理的平衡点[1] [2]。

3 线型CFD分析

我司开发的1000客2 800 m车道客滚船在尾部线型样式选取时,对于以上所述的三种线型样式进行了CFD计算分析。三种线型的基本参数、和首部线型相同,只是尾部线型不同:线型A为人字架尾轴线型、线型B为双尾鳍线型、线型C为短尾鳍加人字架线型。三种线型的波形对比,见图5、图6、图7。

4 线型优化

对C线型进行优化,包括浮心优化、前体优化和后体优化。在进行前体和后体优化时,借鉴雷林等在《98 m客滚船阻力优化设计研究》一文中得到的结论[5]:将船首由V形首调整为U形首;将双尾鳍下端分别向船体外侧作适当偏移,在减少尾流旋转诱导速度的同时使尾涡向船体两侧耗散,以改善船行进时尾涡带来的不利影响;将尾鳍上下轮廓改为圆弧过渡,达到光顺尾部线型、降低粘压阻力的目的。

4.1 浮心优化

对本船浮心位置进行优化。原始浮心位置在96.5 m,控制浮心位置在±0.5%范围内移动,移动后浮心位置在95.5 m到97.5 m之间。浮心优化结果,见表4和图8。

4.2 前体优化

对前体水线进行优化。在排水体积不减小的前提下优化前体水线,优化过程见图9,优化结果见表5。

在前体优化过程中,我们希望在排水体积不减小或略有增加的前提下,兴波阻力系数达到最优的结果。经优化后,排水体积基本不变,兴波阻力系数从0.000236下降到0.0002143。

经变换后的水线与原水线的对比结果见图10。

4.3 后体优化

对后体结构进行优化。在排水体积不减小的前提下,优化后体结构。优化过程见图11,优化结果见表6。

在后体优化过程中,我们同样希望在排水体积不减小或略有增加的前提下,粘压阻力系数达到最优的结果。经优化后,排水体积略有增加,粘压阻力系数从0.0002746下降到0.000 25、兴波阻力系数从0.000236下降到0.000217。

经优化后,后体结构与原后体结构的对比,见图12。

从优化过程中可以看出,浮心向前移动0.5%,可以降低8%的粘压阻力和16%的兴波阻力;前体水线情况比较好,可以微调使兴波阻力下降9%左右;后体尾部优化后,可以减小10%的粘压阻力和8%的兴波阻力;按组成比估算,优化后可以降低总阻力3.5%。

5 线型与耐波性、稳性的相互影响

除快速性外,耐波性和稳性也是船舶航行性能中需要考虑的重要问题。改善耐波性可以适当收缩满载水线、增加首部横剖面的舭部、抬高并收窄尾封板;修改抬高尾部内侧纵剖线,将不足的排水量加至外侧;通过控制首尾部的外飘和水下剖面形状改善耐波性,首部横剖面采用偏V型的横剖面,水线以上的外飘保持在适宜水平,既有助于减小波浪中的运动幅度,又把抨击力控制在适当的水平;排水体积适度前移下移,减小横剖线的水平段即弱化船尾具有平底特征的范围,从而达到减小波浪抨击的目的。

客滚船是典型的布置型船舶,积载因数很大且为多层甲板,因此型深很高。加上上层建筑丰满、受风面较大,因此对稳性十分不利。为改善完整稳性,可以在保证通风效果的前提下,尽量抬高舷侧通风口的高度;在有效范围内尽可能增大舭龙骨的面积,减小横摇角;规划好上层建筑的层数,盡量减少受风面积;严格控制空船重量和重心高度,限定内舾装的重量;线型设计时适当增加横稳心高度。

客滚船由于结构特点,货舱是纵通的,无水密的横向舱壁,造成破损稳性紧张。为改善破舱稳性,可在船中部分的舷侧设置纵舱壁,对机舱和小车舱这类大舱尽可能形成双壳保护,减少舷侧破损时的进水量;合理布置横舱壁,在首尾适当缩小横舱壁的距离,减少破损时的进水量,中部逐步增大间隔距离;边舱宽度的设置既要保证经济性,又要保证其对破舱稳性具有合适的贡献,使满足破舱稳性要求的GM值较为合适[7]。

6 小结

本船首先通过收集大量优秀客滚船的参数,绘制出无因次参数比较图,为设计客滚船有关参数提供一定的参考指导作用,以此确定客滚船的主要参数;接着介绍了三种客滚船尾部线型样式,并着重分析了它们的优缺点;然后采用CFD软件对三种尾部线型进行计算分析,选定最合适的尾部线型为短尾鳍加人字架样式;最后对选定的线型进行优化,包括浮心优化、前体优化和后体优化,并进行CFD软件计算分析。结果表明优化后的线型可以降低总阻力约3.5%。

本文对此类船舶的开发设计具有一定的借鉴和指导意义。

参考文献

[1]张敏健.客滚船开发与设计研究[J].船舶与海洋工程.2012(2):21-26.

[2]张敏健. 中大型客滚船的线型与推进系统研究[J].船舶设计通讯.2010-03:26-30.

[3]顾耀军,王麟. 16000总吨客滚船设计与建造技术[J].上海造船.2007(3):21-24.

[4]李源. 客滚船经典船型探秘[J].中国船检,2011(12):52-56.

[5]雷林,孙鹏,李名毅. 98m客滚船阻力优化设计研究[J].船海工程.2008-12-25:6-9.

[6]SHIPFLOW DESIGN TUTORIALS 2015-04-16.

[7]杨葆和.船舶设计实用手册-总体分册[M].北京,国防工业出版社(第3版),2013.