蓝兴龙 笔下生菩提 荷花静自开

2020-04-27耿国彪

耿国彪

大概很多人都曾有这样的经历,很想写一篇文章,却始终找不到进入的法门。去年七月八月,与书法家蓝兴龙两次见面,一餐一茶,相谈甚欢。从书法到艺术,从教学到生活,我们像极了多年的老友。回京后,一直想写一篇关于他的文章,回忆起聊天时的点点滴滴,却始终找不到切入主题的方式。找不到就放一放,说不定哪天灵感搞一个突然袭击呢。

这一放就是半年时光。工作的繁杂将我变成了四处旋转的陀螺,找不到闲暇时间思考写作。2020年新春新型冠状病毒来袭,为应对突如其来的疫情,全国的工作和生活都停顿了下来,我也有时间归还欠账,思索这篇文章的切入點了。既然从谈话中没能找到灵感,这次换了一种方式,将蓝兴龙先生的字一张张铺在书桌上,希望作品本身能够架起我们沟通的桥梁。

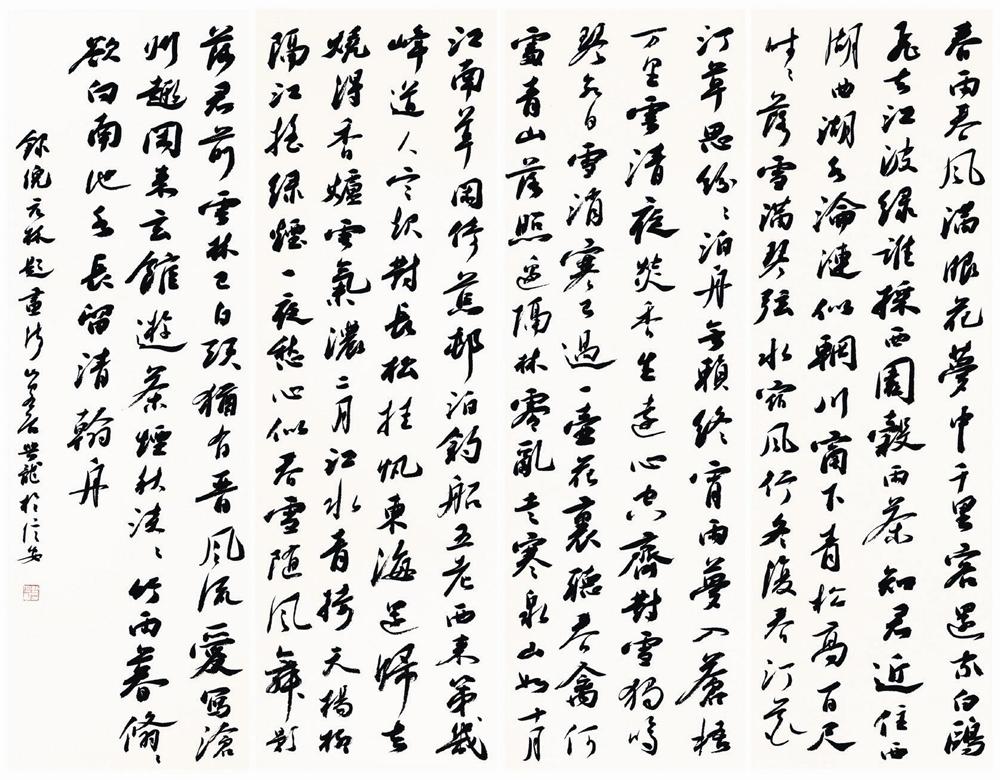

窗外飘着雪花,室内一杯香茗、几幅字。我们仿佛入定一般,静静地望着对方。渐渐地,我进入了蓝兴龙的世界,从一幅幅泛着墨香的书法中,我似乎捕捉到了田野的稻香和池塘的蛙鸣。它们潜藏在一行行墨迹中,吐露着四季的芬芳和大地的闲适。

唯有内心恬淡的艺术家才能在一支笔下和万物对话,才能让泥土的芳香进入流淌的字里行间。我一下子找到了书家和我的对话方式:静。

静中的艺术

中国人的集体性格是内敛的,推崇海纳百川有容乃大,推崇温良恭俭让。中国的艺术风格同样是推崇境界的内敛,诗意的展露。而中国书画艺术则来源于对大自然的观摩和感悟,不管是中国画还是书法,都是大自然中的山水万物在内心中的感知再现。

孙过庭《书谱》中有这样的记述:“观夫悬针垂露之异,奔雷坠石之奇,鸿飞兽骇之姿,鸾舞蛇惊之态,绝岸颓峰之势,临危据槁之形。或重若崩云,或轻如蝉翼,导之则泉注,顿之则山安,纤纤乎似初月之出天涯,落落乎犹众星之列河汉……”这段神采飞扬、准确精当的文字,对书法艺术的评判皆出自于山川河流、自然之声。

兴龙先生的字无疑得到了自然风物之神髓,大地的厚重与轻风流云的轻盈相得益彰,使观者能从中找到诗意的方向。

蓝兴龙出生于江南衢州一个山清水秀之地。自幼玩耍于乡间溪流、山野林木之间。杏花春雨江南的婉约,白墙黑瓦木雕牛腿的细腻,以及牧童柳笛的童趣,在他的记忆中留下了深刻印记。而这样一幅典型的江南水墨画面,传达的就是一种诗意之境,艺术之静。

“应该把三维的世界二维化,变成一幅水墨山水图,然后再一维化,变成一根简单的笔墨线条。”这是蓝兴龙研习书法近40年的心得。

作为线条造型艺术的中国字,其象征性与抽象性在演变过程中逐渐成为基本品质。所谓书画同源就源于其高度的抽象与象形。我们在看待书法作品时,也可以将其作为一幅高度抽象的绘画,因为其结构和逻辑同样都来自于世间万物。

蓝兴龙的书法之路,没有沿袭很多人的传统模式,即拜师习字。他对书法的钻研来自于临帖,不断地向前人学习。少年时的山水印记和书帖中舒张法度渐渐融合,找到了自己的方向。

“我的书法主要是自学,到现在为止我都没有正式拜过一个老师。我主要是向传统学,向历史上优秀的书法帖学。那时没有互联网,也没条件买光盘学,总觉得有的地方好像还有一层窗户纸没捅破,也走了很多弯路。但俗话说,艺术都是相通的,对于我来说,生活就是一幅风俗画,白纸黑字和动的琴弦组成了我的世界。”蓝兴龙说。

少年时的蓝兴龙喜欢音乐,小提琴、二胡、钢琴等乐器都是他的最爱。每次拨动琴弦,蓝兴龙的脑海里就会浮现一幅幅的画面,那是一个少年对艺术的最初冥想。但最终还是书法的静吸引了蓝兴龙,一张宣纸、一方砚台和浩如烟海的书法字帖,让年轻的蓝兴龙不仅静了下来,而且在这静中逐渐体味到书法艺术的真谛。

“学习书法的同时也是对中国传统文化的继承,风格是水到渠成的事情。万变不离其宗,现代书法和古代书法本质是一样的,只是形式变了而已。无论哪种类型,变化的根本是自我的认识和反省,是艺术的需要,趋同者,也有此欣赏的共鸣。书法本身就是一种技巧性的东西,解开书法之谜,化繁为简,无非是笔墨技巧。然而在技法之外,更注重的是精神。因此书法一定要认识自我。”蓝兴龙说。

在《书谱》中,孙过庭曾经深有体会地写道:“初学分布,但求平正;既知平正,务追险绝;既能险绝,复归平正。初谓未及,中则过之,后乃通会。通会之际,人书俱老。”这段精妙入理之语,道出了从平到险,由险复平的三个阶段。他还提出“违而不犯,和而不同”,道出了和谐与变化、法则与创新的关系。

书法艺术最初是以实用性为主,艺术性为辅。经过千年的演变,到今天,书法已经成为有传承、有规范,且以观赏性为主的艺术形式。对此,蓝兴龙认为,书法艺术的最高追求不在于它的形式之美,而在于其表达出的内在理念之美,也就是书法的最高境界。

静中的人生

今年57岁的蓝兴龙一直生活在衢州。这座地处江南的千年小城,有着丰富的文化遗存。围棋圣地烂柯山、世界自然遗产江郎山,南孔家庙、龙游石窟等等都沉积着过去的时光和前人的智慧,也不断加深着蓝兴龙对传统文化的理解。

有人认为从事艺术工作的人应该到北京、上海这样的大城市,才能拥有更大的发展空间,但蓝兴龙对此有着不同的认知。他认为,衢州这样的灵秀之地才是真正能让人静下来生活思考的地方,对于书法家而言,更是如此。

“近些年,书法界一片繁荣,各种展览你方唱罢我登场,但像启功先生这样的大书法家却不见出现,归其原因还是我们太急功近利了。我还是喜欢这种随遇而安的生活。”在蓝兴龙看来,书法就是写字,并通过写字找到乐趣,是丰富生活的一部分。不需要多么苦心孤诣地经营,更多时候,书法只是需要有一颗平静的心来引导。

蓝兴龙至今仍居住在乡间。门前一道溪流,身旁几株古老的樟树,再加上两岸密布的橘树,使他的内心始终摆放在泥土和自然之间。他对书法艺术的感悟,也始终遵循天然的法则。

可以想象,凭窗远眺,山岚氤氲,阡陌纵横,在吸尽山野的芬芳后,提笔凝神,宣纸之上,恣意驰骋,浩浩汤汤的墨海,一叶书筏,溯流而上,是何等的惬意。而今天在书桌上,欣赏着兴龙先生雅致灵动的小行草,在起承转合,墨韵流淌中,仿佛品味到了一段宁静而闪光的人生。

真的很羡慕兴龙先生。山野之静,为他打开了艺术之门,也使他伸出手就触到了艺术的本真。而我等身处都市,思绪常常被声色犬马所左右。

人到中年的蓝兴龙更加注重书法教育,他希望将自己对书法艺术的体会分享给更多人。有人讨教时,蓝兴龙总是真诚地与这些书法爱好者一起讨论,落笔的方法、笔画的虚实、远近的层次、墨色的渲染、笔力的走向……他都事无巨细,一一指出。

身为衢州市书法家协会主席的他,力推书法进校园,书写进课堂,为弘扬书法艺术、传承中华优秀文化而努力。在蓝兴龙的不断呼吁下,衢州市学校书法教师的配比在浙江省名列前茅,一些乡村学校也配备了专业的书法教师。

“过去的书法家不仅书法造诣高,而且都是大学问家,王羲之、苏东坡、颜真卿、赵孟等无一不是文学大师,而这种文化的积淀才是书法艺术真正的灵魂。”蓝兴龙认为,现在的书法研习者应该多学习国学,从文化根基上提升艺术的认知,只有对美的认知力和领悟力提升了,才能在书法学习上做到事半功倍。

也许是身居乡野养成的习惯,也许是多年独自摸索前行形成的特质,蓝兴龙对书法艺术的严谨近乎苛刻。在参加一些书法笔会时,他每每都是自备纸张。谈起自己的习惯时,蓝兴龙说:“书家在创作时需要最好的状态,而这状态需要最熟悉的笔墨纸砚来配合,只有环境达到最佳才能使书家找到最舒适的书写状态,进而创作出最灵动的作品。”

我想,这也和艺术欣赏有着异曲同工之妙。因为任何一件艺术品呈现在观众面前时,首先是外在形态和内在意蕴的和谐,而这种和谐进入观众视线,表现出来的效果就是心理的舒适。

蓝兴龙同样是这样一个令朋友舒适的人。虽出生于江南水乡,但却拥有一副魁梧的身材;虽笔意恣肆、作品静雅,但热情好客,生性豁达。在他的笔走龙蛇之中,有村夫的恬静,修士的洒脱,如果再加入一丝侠士的豪放,估计我们就很难望见他的背影了。

文章写到此,忽然脑子里冒出了几句顺口溜,记下来送给兴龙先生:笔下生菩提,莲花静自开;山川知君意,万物竞黑白。

本期焦点人物小档案:

蓝兴龙,男,1963年出生,浙江省衢州市柯城人。中国书法家协会会员 ,浙江省书协理事、创作委员会副主任,衢州市书法家协会主席。 作品曾入选:第八届全国中青年书法展;第四、五、六届中国書坛新人作品展;第二届全国青年书法作品展,第二届“赵孟頫奖”全国书法展,第十届全国书法展等。