全麻腹部手术患者行预见性麻醉苏醒护理的效果

2020-04-27牛春平

牛春平

河南平舆县人民医院护理部 平舆 463400

2017-11—2018-10间,我们对全麻腹部手术的74例患者分别实施常规护理和联合预见性麻醉苏醒护理,现对护理效果进行比较,报告如下。

1 资料与方法

1.1一般资料本组74例患者的神志清晰、思维逻辑正常,沟通通畅。排除标准:(1)合并严重神经、循环、呼吸、免疫、血液等系统疾病。(2)妊娠及哺乳期患者。患者均签署知情同意书。将行常规护理的患者作为对照组:男24例,女13例;年龄35~60岁,平均43.64岁。胃肠道手术20例,肝胆手术9例,泌尿系手术5例,其他手术2例。将联合预见性麻醉苏醒护理的患者作为观察组:男22例,女15例;年龄34~61岁,平均44.82岁。胃肠道手术22例,肝胆手术7例,泌尿系手术4例,其他手术3例。2组患者的一般资料差异无统计学意义(P>0.05),有可比性。

1.2护理方法

1.2.1 麻醉苏醒期的常规护理 术前访视时积极做好麻醉苏醒期相关知识的健康宣教。麻醉前常规留置导尿管。严密监测患者的生命体征以及意识状况。做好皮肤、管道、体位,以及液体管理和疼痛等护理。

1.2.2 预见性麻醉苏醒护理 (1)术前护理:根据患者的临床资料、手术方式、心理状态和生理条件,以及对麻醉的耐受程度等,评估可能导致苏醒期躁动的因素。针对性制定个体化的手术室预见性麻醉苏醒护理措施。加强个体化心理健康指导,耐心解答患者对麻醉及手术的疑问。告知术后可能出现的麻醉不良反应及管道造成的各种不适感及应对策略[1]。多应用安慰性和鼓励性语言,以及眼神、表情等对患者进行鼓励,缓解其紧张、焦虑及恐惧等不良心理。(2)术后护理:患者进入麻醉复苏室后,在去枕平卧体位的基础上,尽量将患者摆放至舒适体位。可播放舒适和轻松的音乐、歌曲,直至患者苏醒[2]。规范使用约束带,防止损伤血管和神经。在严密监测生命体征的基础上,加强动脉血气分析监测,及早判断患者苏醒期的麻醉药物、肌松药物、镇痛药物残留情况及患者呼吸、通气等有无异常。遵医嘱及时、合理应用镇静、镇痛等药物,并做好相应预防措施。

1.3观察指标[3]全麻静息期血压、心率以及麻醉苏醒期躁动发生率。无躁动:安静并正常苏醒。轻度躁动:进行吸痰等刺激性操作时,患者出现肢体躁动,但经过安抚后停止。中度躁动:未刺激便出现躁动,甚至出现自行拔管,部分需制动。重度躁动:躁动表现强烈,需多人予以制动。躁动率=(轻度躁动+中度躁动+重度躁动)例数/总例数×100%。

2 结果

2.1血流动力学静息期2组的SBP、DBP、HR差异无统计学意义(P>0.05)。麻醉苏醒期观察组的SBP、HR以及DBP波动水平小于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 2组血流动力学指标比较

注:组间比较,*P<0.05

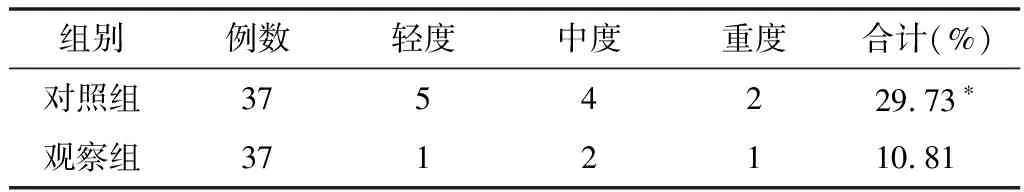

2.2苏醒躁动发生率观察组患者麻醉苏醒的躁动发生率高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 2组苏醒期躁动发生率比较

注:组间比较,*P<0.05

3 讨论

全麻术后苏醒期躁动包括躁动、兴奋以及定向障碍等,干预不及时,可提高术后并发症的发生率,对患者的苏醒质量和预后产生不同程度的负面影响。我们对全麻腹部手术患者在常规护理的基础上联合预见性麻醉苏醒护理:通过术前评估可能导致苏醒期躁动的风险因素,针对性制定个体化预见性麻醉苏醒护理措施。加强个体化心理健康指导,减少了患者由于缺乏全麻相关知识及配合方法导致的错误心理预防机制,以及对麻醉期苏醒质量的负面影响。术后通过舒适体位及舒缓音乐播放等措施,在减少复苏室陌生环境、气管插管对患者构成的刺激而引发苏醒期躁动的前提下,提高其生理、心理舒适度[4]。并严格做好血气分析,配合医生判断患者苏醒期的麻醉药物、肌松药物、镇痛药物残留的情况。遵医嘱及时对患者合理使用镇痛、镇静药物。稳定了患者苏醒期的SBP、DBP及HR,降低了苏醒躁动发生率,为手术室护理工作的顺利开展和患者获得良好的预后提供了保证。