落笔惊天地 上

2020-04-02薛元明

薛元明

毛泽东在戎马倥偬的军事生涯中,有两种艺术形式不离不弃,一是书法,一是诗词。在毛泽东手中,书法和诗词交相辉映,成为二十世纪独特的文化景观。书法最能体现他的个性。毛泽东书法有一个不断发展变化的过程,从阶段性变化到持续积累产生质的变化,由楷至行,晚年主攻狂草,开辟了新境界。毛泽东并非是刻意创造,而是不想重复别人,就有了自己的新天地。

毛泽东是政治巨人,对于他的书法,有众多评述文章,主要观点集中在书法分期和风格赏析方面,略作回顾。

有关书法风格分期的三种分法

第一:四个时期

1908-1921,这一时期存世墨迹较少,主要原因是年代久远,不能很好地保存。彼此风格区别较大。

1922-1937,是毛泽东书法发生变化的关键时期,也是研究毛泽东书法的主要范围。

1938-1949,由于国内局势的重大改变带来书写环境的改善,毛泽东开始了新一轮的书法操练,创作出很多经典。

1950-1970,晚年“人书俱老”。暮年多用铅笔。

“四个时期”的分法源自毛泽东本人。关于毛泽东书法实践活动的史料,比较重要的一则是来自舒同之子舒关关的回忆——1959年,毛泽东曾在济南与舒同谈到自己的书法历程:“我练字经历了四个阶段,第一阶段是1921年以前,打下书法基础;第二个阶段是建党后到抗战爆发,由于流动性和严酷斗争环境,留下的作品不多;第三阶段是1938年到1949年,我用文房四宝打败了国民党的四大家族;第四阶段是进北京城后,全国人民兴高采烈,我的书法也就欢快飞动了。”(引自冯都:《舒同与毛泽东的翰墨情缘》,2010年10月27日《湖南工人报》)

第二:五个时期

1900-1919,学子时期。入私塾、进师范,步人社会,初学书法。

1920-1937,探索时期,从一个身无分文的学子走上了驾驭中国革命航路的领袖地位。人生转变剧烈,书法风格多元。

1938-1949,转折时期,在狂风巨浪中淘漉,在战火硝烟中锤炼。建立新中国后,书法学习环境稳定而更加优裕了,如鱼得水,游刃有余。

1950-1960,深化时期,历经巩固政权和经济建设,此时毛泽东六十岁上下,作为领袖人物,华岁英年,胸纳万有,精力过人,书法博采众长,深化升华。

1961-1966,造极时期。书法进一步深化。政治影响因素增加,书法实践时间受到影响。

第三:三个时期

毛泽东一生活了83岁,分为三个阶段,每阶段正好28年。第一个28年建党建军,第二个28年建国,第三个28年执政。毛泽东书法的演变,可按照这三个阶段来作相应的划分。

不管哪一种分法,存在共同点,即大致按照毛泽东的革命历程来划分。随着各种因素变化而变化,革命经历无疑增加了其中的变数,踌躇满志、志在必得。毛泽东自进入延安之后,书法是一个转型期,生活暂时安定下来,题词、电报等实用需要多了起来。建国之后经历第二个转型期,环境进一步稳定下来,条件更好,能够看到很多碑帖真迹,思考更多的问题,感受更多,启发更多。

毛泽东的书法在不同阶段,也伴随着自身年龄的增长而变化。

风格评价主要集中在“东倒西歪、偏中求正”的特点上

在毛泽东几十年的书法实践过程中,字形依次经历过西歪、东倒、东倒西歪和方向不定等四个变化阶段。这从毛泽东的作品中可以找到具体的证据。有一些关键时间点:上世纪三十年代的书迹最早的乃1936 年11月2日致许德瑜等教授的信,字势左斜放纵,铸成他一生的“字根”——偏中求正、攲侧取势。1940年2月7日为《中国工人》月刊写的发刊词,一律左斜长瘦字势。1940年大约是左斜字勢的终结。1941 年大约是右斜字势的开始,当年5月所写《改造我们的学习》草稿非常明显。1941年以后逐渐变为自右向左,略有倾斜。

从毛泽东的一生来看,虽然他对书法极其钟情热爱,但并没有专门的书论。对于诗词亦如此,只在与陈毅的通信中偶有言及一些观点。翻遍《毛泽东选集》,找不到毛泽东谈论书法或者说到自己学习书法的经过或经验。如今能够见到的一些毛泽东谈论书法的观点,大多是转述。如徐涛《毛泽东的保健养生之道》(载《缅怀毛泽东》下册第620页,中央文献出版社1993年出版)中有记:

“字的结构有大小、疏密,笔划有长短、粗细、曲直、交叉,笔势上又有虚与实、动与静;布局上有行与行间的关系、黑白之间的关系。你看,这一对对的矛盾都是对立面的统一啊!既有矛盾又有协调统一。中国的书法里充满了辩证法呀!”

“比如王羲之的书法,我就喜欢他的行笔流畅,看了使人舒服。我对草书开始感兴趣就是看了此人的帖产生的。他的草书有‘十七帖。记住了王羲之的行笔你再看郑板桥的帖,就又感到苍劲有力。这种美不仅是秀丽,把一串字连起来看有震地之威,就像要奔赴沙场的一名勇猛武将,好一派威武之姿啊!郑板桥的每一个字,都有分量,掉在地上能砸出铿锵的声音。这就叫掷地有声啊!”

这些观点可以参考。需要说明,风格评价无法定论,每个人都有自己的喜好和理解,不同的角度、不同的侧重点,仁者见仁智者见智。关键是如何选取独具一格的视角。评价毛泽东的书法,既有宏观上脉络的厘清,又有微观上的具体分析。

分析和评价毛泽东的书法,第一个问题是,毛泽东的书法主要来源有哪些?

一、博取与贯通:毛泽东书法的来源

一个书法家艺术风格的形成与演进,除了毕生的坚持之外,与个人早期在书法技能上的基础性训练密不可分。然而,毛泽东的书法几乎不临古人,借鉴以读帖为主。目前存世毛泽东最早墨迹为1908年的“还书便签”,最后的手稿是1976年5月的批示,跨度为68年。也就是说,毛泽东的书法创作从垂髫之龄一直持续到暮年终老,惟晚年手稿以铅笔起草,中年时期也有少数,可见毛泽东有不择纸笔的习惯。

(一)比照推测

早年作品不多见,可以按“件”来分,风格跨度大。1938年后则按照阶段来分,因为数量更多了。

“还书便签”是目前所见最早的存世墨迹。然后期的一些技法习惯,典型的是字形欹侧特征,终生保留。这是一个人的气格。1915年写给萧子升的信,虽然时间相隔五年,但无论用笔还是字形,都非常接近,尤其是转折处理,先顿而转,形成方中见圆的效果,明显是唐人法书特点。这两件作品可与欧阳询《卜商帖》对比,无疑一脉相承。毛泽东书法结体的瘦劲硬朗、部分笔画的伸展和不同寻常的左放右收,此时可见端倪。可以看出,少年时的训练,已经无可改变地铸成了他的运笔动作习惯,其中有明显的欧体和魏碑的结字特征。欧字奠定了毛泽东书法风格的基础。

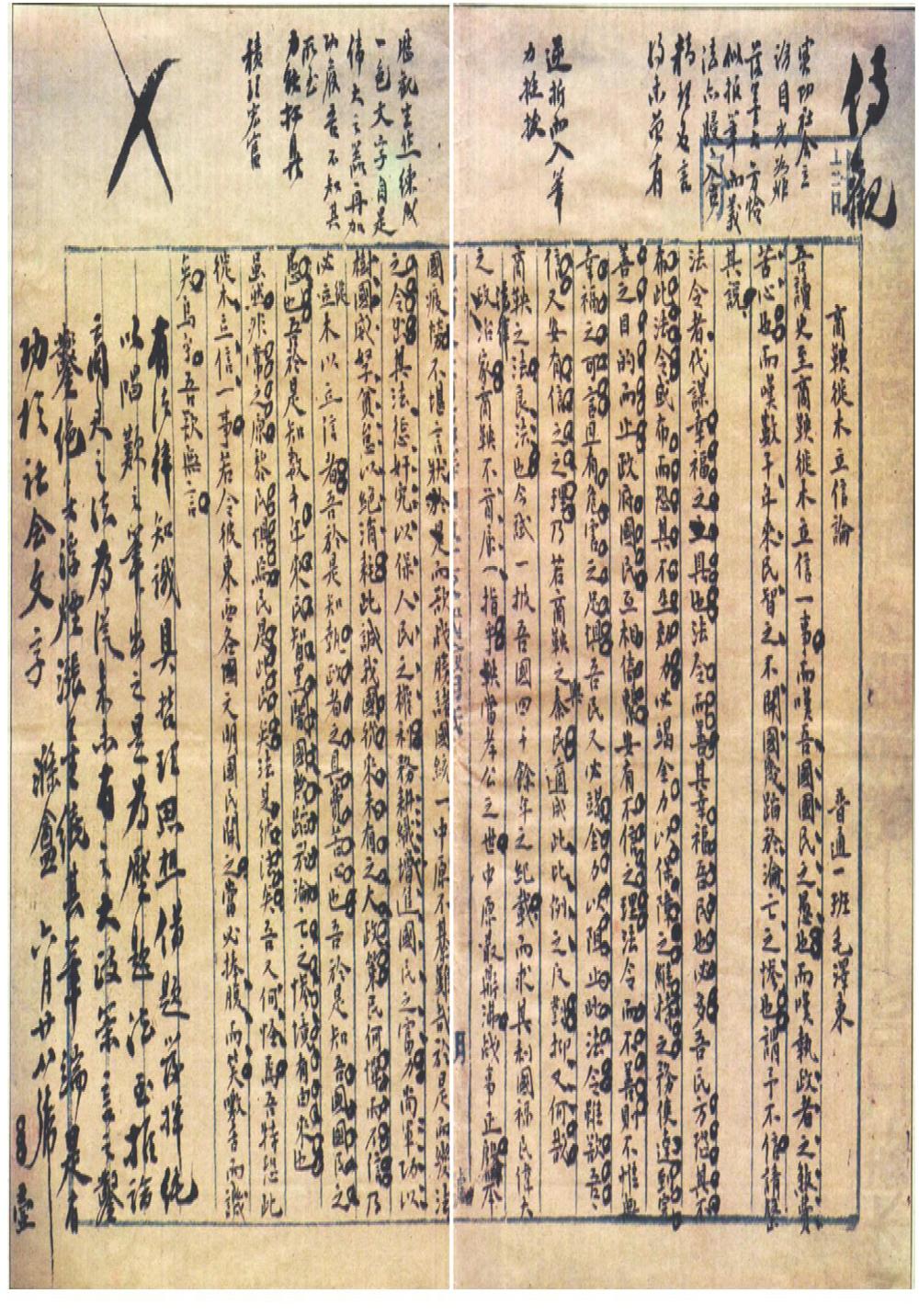

任何书家的风格在某个阶段会显现出总体上的稳定性,但一定会有起伏变化。毛泽东在湖南全省高等中学校所作《商鞅徙木立信论》作文手迹,以丝毫不苟的小楷一气呵成书就,笔笔遒劲,由此作来看,得力于钟王。书韵文采兼备,所以指导老师写下“传观”批语,并有“逆折而入笔力挺拔”的评价。据在毛泽东身边工作过几十年的陈秉忱回忆:“在延安时期任务那样繁忙,毛主席仍然常阅览书帖,阅过的晋唐小楷等帖,一直常在身边。”(《毛泽东的书法艺术》第53页)毛泽东的书法是有童子功的。

1913年抄录的《离骚经》和《讲堂录》合在一起,时间在1914年,全以小楷书写而成,一丝不苟。前面11页为《离骚》《九歌》全文。后面36页主要是毛泽东在一师读书时所做的国文和修身类听课笔记,合称《讲堂录》。此件乃是纯正的欧楷风姿。这进一步证明了,毛泽东一生书风的险峻、瘦硬特点,得力于欧阳询父子。

1915年所作《五古·挽易昌陶》,增加了行意,明顯取法李北海。李邕代表作《麓山寺碑》后移至岳麓书院,毛泽东是有机会接触到的。此作笔画多见行意而字形之间并无连带,与李邕的《缙云三帖》对比,如出一辙。毛泽东自成年之后,字形从不愿端端正正,而是险中求稳,由此可窥来源。

“风格跨度”无疑是评价书家水平的重要标准。毛泽东一生的书风尚变且善变,自早年始便显山露水。他为萧子升自订的读书札记本《一切入一》写的序言,竟然有居延汉简笔意。也许他当时并未见过,只是一种“暗合”,然而可以看出毛泽东的笔性不凡!

毛泽东曾在北京大学图书馆工作,和胡适有过联系。毛泽东自北京回到长沙后,随即给胡适发了一张明信片:“适之先生:在沪上一信达到了么?我前天返湘。湘自张去,气象一新,教育界颇有蓬勃之象。将来湖南有多点须借重先生之处,俟时机到,当详细奉商,暂不多赘。此颂教安。毛泽东。”这无疑是两位重量级人物之间交往的最明确的证据。毛泽东写给胡的信,有颜书笔意,较之《<一切入一>序》多见圆转变得方圆兼容。多用短笔是此信书法风格的一大特点。

随后写给舅父的信函中提到在北京大学图书馆做工一事,时在1918年前后。全札清秀飘逸、流利俊雅,与赵佶瘦金书类似。不独于此,如此瘦硬的书风,尤其是捺画夸张,与胡适的书风有默契之处。也许是因为接触了而受到某种启发?

致黎锦熙的信札又见一变,已有集王《圣教序》笔意,兼有李邕法书特点,但整体上随意性太大,可能处于一种求变的当口,也可能是纸笔不相称所导致的。

1920年致彭璜信,可以看出与何绍基书法的渊源,乃是非常纯正的颜书韵味,用笔厚重,已经有大家气象。

《夜学日志》字形扁宽,右肩上耸,捺脚波挑,明显是魏碑特点。同样是学碑,不同时期有不同的感悟和吸收。“庆祝抗日胜利,中华民族解放万岁”题词,也是学碑,笔画却是行书写法。可以看出,毛泽东习惯上左边极力伸展而右边收紧,往往把横画起笔和撇画收笔拉得很长,少字作品和多字作品皆如此,推测受过《张猛龙碑》的影响。毛泽东结字欹侧由此非常突出,有的行楷书横画几乎呈四十五度角。这样的险峻之势,无疑达到了临界点。最典型的如“丰衣足食”题字,“食”字“人”字头捺画省略为一点,几乎见不到同样的写法。“为抗大开展生产运动题词”也是取法北碑,明显以方笔为主,虽不免有印刷加工变形之因素影响,仍可以感受到与《龙门二十品》的渊源。

再看《明耻篇》 批语:“五月七日,民国奇耻;何以报仇?在我学子!”这件也称为“十六字铭”,明显出自颜。“为群众服务”题字也是取法颜,却有别于早期的横细竖粗,笔画圆厚,更加饱满有力。说明一点,毛泽东对于某一种碑帖,在不同阶段可能会采用“回溯”之法,加以体验,寻找不同的感觉,不断丰富自己的笔法。

毛泽东在四十年代的一些笔法是会意米芾的,如“多想”题词,运笔迅疾,笔下生姿,有风樯阵马之气。

“船山学社”题词可以看出取法黄庭坚。毛泽东集中学习黄庭坚达四五年之久。“与邓宝珊先生通信”即是用黄庭坚笔法创作,最明显的是第三行第四字“然”,与黄的原字极似,可见毛泽东的读帖观察和消化功夫。全篇长枪大戟,横画和撇画极其夸张,最终却能融为一体。曾见过一张毛泽东晚年接见外宾的照片,显示茶几上搁着打开的黄庭坚代表作《松风阁》。

写给林伯渠信封上的“席”字,呈现出汉简韵味。如前所列,早年为萧子升自订读书札记本写的《<一切入一>序》笔迹也有汉简笔意。现在则变得更加奔放,有不可羁勒之气。两下对比,大可玩味。

毛泽东收笔的一捺,经常有高高的挑起,看上去不够自然,也无助于提高书写速度,却是深刻的习惯。即便是中晚年,有些笔画仍然保留了这一特征,如“天天向上”和“天天求进步”中的“天”字捺画,还有《人民日报》刊头中“人”字的捺画。小草中的捺画常出钩,乃郑板桥的笔法特征,同时亦会意《爨宝子碑》。《致符定一》信函章法乃典型的郑板桥“乱石铺街”之章法,巧妙化用。

行草书在某个阶段主要取自文天祥、黄道周和王宠。文的细劲、黄的险峻,以及王宠的秀逸,兼而有之。将毛泽东的手书李白《与史郎中钦听黄鹤楼上吹笛》和文天祥《草书木鸡集序卷》对比,无论是用笔还是气息,非常接近,相似度百分之九十!就字形来看,把黄道周紧缩的字态扩张开来,气息外露。不妨再将毛泽东手书杜牧《题青云馆》和王宠《杂书帖》对比,非常接近,只是王宠书法字字独立,没有牵丝而已。

毛泽东心摹手追张旭和怀素,最早的例子是1956 年12 月29 日致周谷城的信,满纸龙蛇。学张旭的典型例子,是手书陆游《夜游宫·记梦寄师伯浑》,字势连绵,一片烟云,意笔相从,豪迈飞动。学怀素的书例,是手书李白《忆秦娥·萧声咽》,硬毫走笔,中锋建骨,侧锋生姿。

写给华罗庚的信,已经达到了随心所欲的程度,不拘绳墨,天马行空,得力于王铎。毛泽东的过人之处在于,即便是取法同一家,在不同状态下也会存在很大差异,此乃书家对于即时状态的有效把握,所书李白《早发白帝城》笔意纵横,灵秀飘逸,与写给华信老辣苍茫的风格相比,跨度极大。

(二)直接例证

毛泽东所书白居易《琵琶行》,无疑为意临欧阳通一路,结体突出险峻的特征。“苏维埃管理机关”的题词笔势连绵,既有二王风范,又有魏碑笔意,用笔则有欧阳通《道因法师碑》笔意,从该碑中抽出一个“己”,与题词中的同字进行对比,非常接近。

毛泽东一生只有一件正规意义上的临作,就是意临《兰亭》作品,脱去形貌,自抒胸臆,甚至有几处别字,显然是背临,透露出明确的“书法意识”。毛泽东的诗词或字数多的小草面目作品多以二王笔意为统摄,连绵而下、行云流水。毛泽东的草书创作中多用侧锋起笔,受《十七帖》影响较深。毛泽东对于二王的垂青是持续终生的。据史料记载,1910年毛泽东考入湘乡东山书院,学习之暇,常临王羲之《十七帖》和附近东台山凤凰寺所藏清代湘籍书法家萧礼容的碑刻,书法水平大有长进。

(三)文字记载

1937年平型关大捷后,青年作家殳宭在奔赴延安的途中,从被日军炸毁的废墟中拾得四册名著及《石索》《三希堂法帖》各两卷,如获至宝,带到了延安。一天,在素有“长征才子”之称的朱光引见下,去拜访毛泽东。毛泽东对殳宭一见如故,殷勤款待,殳宭感动不已,便将自己挎包中几本“宝贝”掏出来,准备赠给毛泽东。毛泽东喜出望外,不料一旁的朱光手疾眼快,一把将书夺了过去,说:“见面分一半!”两人争着要书,各不相让。最后只得由原主人那位青年作家出面调停,两人最终平分,朱光得到两册名著和《石索》,毛泽东得到两册名著和《三希堂法帖》。法帖进一步开拓了毛泽东取法的视野。

1958 年10 月16 日,毛泽东给秘书田家英写了一封信:“请将已存各种草书字帖清出给我,包括若干拓片(王羲之等),于右任《千字文》及《草诀歌》。此外,请向故宫博物院负责人(是否郑振铎?)一询,可否借阅那里的各种草书手迹若干,如可,应开单据,以便按件清还。”这封信传达了一个重要信息。对于毛泽东来说,1958 年是一个明显的分界线。

言及至此,如果尝试进行综合判断,毛泽东书法主要受到二王、张旭、怀素、欧阳询、欧阳通、颜真卿、苏轼、黄庭坚、米芾、何绍基等人的影响,甚至包括郑板桥的“怪”,也被吸收消化。前文有表,毛澤东一生很少直接对临碑帖,读帖第一。一生所读过的帖数量相当可观,从精神上来接受,着眼于分析各家长短,观察用笔、结构,体悟章法风格,吸取精髓,取法高明,大象无形,丰富自己。尽管从墨迹中可以大致看出毛泽东主要取法的对象和形成渊源,但并不能从某些点画、结字和章法上辨别出对应具体哪一家。像他这样特行独立之人,不会以模拟他人为目标,强调自抒胸臆。毛泽东一生贯穿了强烈的自我意识,不限于某碑某帖。早年根基正,中年广涉博取,求欹侧、求险峻,而后专尚“猎奇”,一段时期的笔画朝左伸出,而后又向右伸出,笔画起收落笔极其用力,捺画收笔上翘,刻意夸张,到了晚年,融会贯通,自然脱化。其中在五六十年代,绝对是王者之气,天马行空,那个时候他的人生理想及书法艺术都达到了顶峰。对照毛泽东的书迹,一生都处于不断发展之中。回顾其一生的创作,虽然很难窥出某家某派,但他的每一步和每一种创造都是有渊源的,以超人的槃槃大才融汇到创作中,终以特性独立的面目展现给世人。

二、实用和艺术并举:毛泽东书法作品形态

毛泽东的传世文稿墨迹有笔记、批注、信札、题词、报头、批示、讲话、电报和手书古诗词、自作诗等,后二者被普遍视为艺术创作。其中书稿、文稿、信函和起草的电报等,从一个独特层面见证毛泽东的实用范围,毛泽东的书法“入世”既深,将实用性发挥到极点。笔者读过一则资料,毛泽东曾即兴在一农民的白毛巾上题词留作纪念。自1931年到1970年,毛泽东公开发表的题词共有381次,建国前的题词202次,建国后179次。在这些题词中,题给集体的267次,题给个人的108次,对象不详的6次,累计约13000多字。自作诗词和手书古诗词共140多件。综合来看,外在形式虽然丰富多彩,但形制上主要是规整的纵长或扁横形式。也许在他一生当中,偶有抄录文榜或为他人书写对联的即兴行为,然而这些作品散佚不见。2010年第29期《收藏快报》刊载了一则消息,1939年日军轰炸延安后,重建了农贸市场,由舒同写匾额“延安大市场”,毛泽东配上了对联:“坚持抗战,坚持团结,坚持进步,边区是民主的抗日根据地;反对投降,反对分裂,反对倒退,人民有充分的救国自由权”,仅有文字记载,没有见到作品照片。

(一)笔记、批注与札记

笔记存世不多,批注则较多,多为铅笔所书。毛泽东的阅读量亘古少见,因而其批注、札记很多。

(二)文稿

前后期风格差别不大,本身也有很多类型。在毛泽东存世的一千多万字的墨迹中,文稿至少占据一半以上的分量,涉及范围极广,跨越中国革命和建设的各个时期。建国前大多数以毛笔书写,1960年代后文稿渐少,且以铅笔书写居多。

起草文件,必须便于识读,所以毛泽东使用比较规范的行楷。有的文稿比较草,可能是因为给自己看,或者打字员、发报员比较熟悉毛泽东手迹。由于毛泽东思路清晰,思维速度极快,文稿书写速度一直极快。毛泽东试图在速度与可辨识之间找到平衡。

作战命令文稿内容特殊,基本上按照白话文行文习惯来横写,签名也都是横写。落款时间中基本上不会出现天干地支,与文风强调通俗易懂是相对应的。看来他并不排斥新出现的格式,顺其自然,有一种开放的态度。顺便说一下,他的一些诗词也会横写,题词也是如此。毛泽东的书法有很多适应现实形式需要的弹性,其中经营非常完美。“中共发言人评南京行政院的决议”,时有涂改,与书家的诗稿有异曲同工之妙。平生作品中有很大一部分具有草稿性质,有意保留和记录了创作的即时状态。由此而言,毛泽东着实有过人的发挥能力、想象能力、应变能力和造型能力。

(三)手书古诗词和自作诗词

这是毛泽东的书法最为社会所熟悉的艺术形象。目前业内探讨最多的正是这类作品,但存世数量远低于书信、文稿、批注和题词。所书《滕王阁序》中“落霞孤鹜”名句,习惯性的侧锋没有了,代之以藏锋,轻重连断,抑扬顿挫,节奏感极好,几近完美。不独于此,1962年所书《清平乐·风云突变》《采桑子·重阳》与《忆秦娥·娄山关》,都能看出已经得笔,以中锋为主,侧锋取势,中侧兼用,至此走向成熟。《蝶恋花·答李淑一》是毛泽东一生中为数不多的情诗之一,回忆起早年岁月,思绪难平,故有涂改。看情境不是初稿,不过仍能看出心理微妙变化。1963-1964两年的墨迹中,代表作有《满江红·和郭沫若》,笔法更进一步,气魄沉雄,不拘成法、随心所欲。毛泽东有时诗兴大发,不择纸笔,《鸟儿问答》即以硬笔书写。毛泽东对于个人的“即时状态”很注意把握,这是他书风多变的原因之一。

毛泽东对自己喜爱的古诗词,尤其可以引起情感共鸣的常反复书写,并且全部是默写,即便像《长恨歌》《琵琶行》这样的长篇,亦是信手挥洒、一气呵成,其中有一些字词偶有记错或脱漏。这些手书古诗词,作品不落款,不用印章,不用天干地支纪年,乃兴之所至,书法与诗意融合,浑然一体,风格多样,或豪迈苍凉,或遒劲雅丽,或清秀飘逸,或峻拔取势,或慷慨悲壮。不过,因为《毛泽东手书古诗词》是按照诗词作者的年代顺序来排列,就欣赏毛泽东书法而言,看不出风格变化轨迹,是一个遗憾,比不上他的题词和书信墨迹本。应该按照毛泽东的创作时间先后顺序排列更为合理,而不能以书写内容为中心。不少的作品只有正文无落款,不知何年何月所写,但全部作品排列之后,可以大致推断,因为存在同步时期的信函和题词。

(四)题字

这类主要是为报纸、杂志、学校以及各类机关单位题写,因当时的主要人物和发生事件而题写。绝大部分为毛笔所书,晚年有少数铅笔书写。

1950年6月,毛泽东应邀为清华大学题写校名,一连写了六幅,谦逊地自称“右下草书似较好些”。

北京师范大学也在同一年请毛泽东题字,他写了三幅供其选择。

全国各地先后有几十所大学采用毛泽东的题字作为校名,有的是毛泽东专门题写的,有的则是通过其它途径“借用”的。如1951年,毛泽东给正在武汉大学读书的革命烈士子女陈文新回了一封信,武汉大学便采用信封上的字样做成校徽、校牌。山东大学的校名,也是从毛泽东给山东大学写的亲笔信的信封上借用的。《光明日报》的题写也是偶然。毛泽东比较爱看《光明日报》的《东风》副刊。1963年元旦,《东风》上发表了郭沫若的《满江红》词,毛泽东遂作《满江红·和郭沫若同志》唱和,词末注明“郭词见一九六三年一月一日《光明日报》”,此四字被制成报头。这些事例说明,毛泽东书法的功效被发挥到了极致。

据资料记载,毛泽东最早题写的报头是《陕西日报》的前身——1942年在延安创办的《邊区群众报》。1948年易名为《群众日报》,仍由毛泽东题写报头。

1941年《解放日报》创刊,由毛泽东题写报头,1949年在上海再次出版,至今仍沿用。

毛泽东共为《人民日报》题书了两次报头,一次是1946年4月间,一次是1948年6月,至今一直使用,成为经典代表作。四字中前三字笔画少,不好安排,最终处理成两边字形大而中间两字小、大小相背的布局,“人”字笔画少而形体较大,起笔先声夺人,纵力而出,中锋取势,侧锋取妍,使得左右气势开张,章法浑然一体。

毛泽东曾三次为《新华日报》题写报头。第一次在1949年9月,第二次在1953年2月23日,第三次在1964年7月29日。第二次是写在信笺上,有附言:“柯庆施同志:提议《新华日报》换一个报头,原报头写得大坏。”他本人已经很不满意了,主动提议换写一个。第三次题写时,毛泽东最后亲自选定四个字,并附上一封信给当时的省委第一书记江渭清同志:“《新华日报》报头写得不好,宜换过。现重写。如可用,则在今年国庆节改换为宜。如不可用,请你退回重写。”

据不完全统计,毛泽东题写的省级报纸多达24个,在加上中央、市县,至少近40个左右,像《云南日报》也是反复题写,展现出一种他精益求精的态度,追求完美。更多的则是集字,有《石家庄日报》《兰州日报》《郑州晚报》等近百余家。

毛主席为《红旗》题写刊头共二十余幅,在给《红旗》编辑部的信中说:“报头写了几张,请审核,如不能用,再试写。”在题字旁还注有说明:“拟可用”“这种写法是从红绸舞来的,画红旗”。编辑部从中选了两字作为正式刊头,这就是至今广为熟知、众口称赞的“红旗”二字。其余杂志类则有《中国青年》《中学生》《辅导员》《新北大》《中国妇女》《铁道兵》《人民空军》《思想战线》《诗刊》《人民铁道》《人民画报》《学理论》和《诗刊》等。

毛泽东的个人著作封面题字常见的有《星星之火,可以燎原》《论持久战》和《新民主主义论》等,各见千秋。

毛泽东还曾经给延安的“清真寺”题匾。这种“碑化行草”非常适宜,收笔尤见隶意。现在书坛时常讨论“碑化行草”或“碑帖相融”的问题,其实毛泽东的书法就是一个很好的见证。从实践上来看,他是走在时代前沿的,取得了极大的成功。

题词语句高度精练,可以起到非常重要的宣传效果。这是古人所没有的创作形式,属于政治人物所专有。题词属“少字派”创作,字数少,突出每个元素的对比和整体上的构成关系,要求更高。毛泽东的很多题词作品,内容和形式的完美结合,诸如“要做人民的先生,先做人民的学生”“向雷锋同志学习”“为人民服务”,至今仍令人回味无穷。题词的章法处理见证了毛泽东过人的创造力。

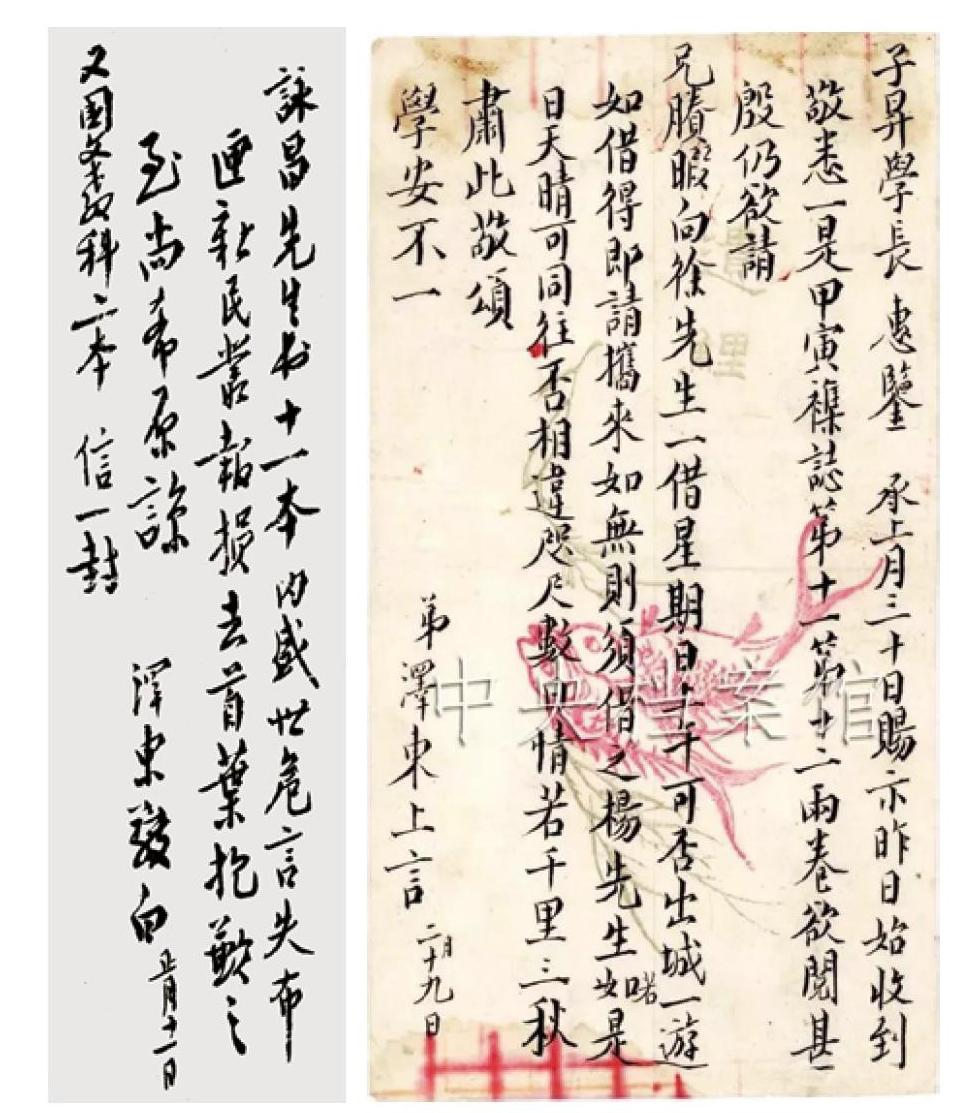

(五)书信

书信写来无拘无束,偶有涂改处,带有草稿性质,天真自然。到延安以后至1950年之前,毛泽东有很多书信都是横向书写的,虽然单字是向右上方倾斜,但是一排的方向有不少都是向右下方倾斜,估计与他的坐姿有关。毛泽东的书信非常频繁,能够从中看到他风格的演变,存在一个渐变的过程。1950年前后,毛泽东的字更为圆劲爽利,转折处的棱角逐渐变少,被弧线所代替。建国后,毛泽东除起草公务活动的电文外,写了一千多封回复亲朋故旧和素不相识群众的来信。1960年代以后渐少。风格有较大差别,主要是因为不同对象、不同内容、不同情绪而有所不同。给文人的信就会比较草,因为文人有草书修养,能认识。对文化程度低的一般群众,多工整的行楷书,给高级民主人士、科学家和教授等回信多为草书。字越写越草,越写越精彩,如他写给袁水拍的信函有草稿意味,十分见趣。毛泽东致信最多的是黄炎培,其次是章士钊。一般都是寥寥数语,达到两百字的就属于长篇大论。

毛泽东手书的信封尤堪称道。书写收信人笔画较为粗壮,非常醒目,绝大部分有鲜明的棱角,线质弹性好,节奏感强。笔势流畅有力,绝无拖泥带水和扭动颤抖。章法布局极力撑满,有时会有意压盖红色的印刷方框,造成重叠相交,对比生动,這种空间把握能力,奇崛雄伟,震撼人心。个人签名往往非常疾速简约,突出收信人的名字,以示尊重。

(六)招牌和商标

毛泽东所题写的最著名的“招牌”有人民教育出版社、新华书店、北京电视台等,成为经典代表作。

“东风”汽车的LOGO是国内比较早设计的机动车标志。两字就是从“东方欲晓,莫道君行早。踏遍青山人未老,风景这边独好”中选出来的。用作汽车标志的还有“红旗”“江淮”“解放”“黄河”等,也是毛泽东的笔迹。上世纪六七十年代,毛泽东手迹出现在了烟标上,令人印象深刻的就是“大江”香烟,取自苏轼《念奴娇·赤壁怀古》开头二字,今天仍保留的还有“中华”烟。偶然一次机会,见到台湾桃园机场的一家商店,将“为人民服务”题词中的 “人”字“艺化”处理,作为店招,令人印象深刻。

近年来,毛泽东的手迹在国内乃至世界拍卖会上,多次亮相。2017年7月11日,苏富比拍卖行在伦敦拍卖了一份毛泽东手稿,内容是晚年书写的杜甫《登高》中“风急天高猿啸哀”句,最终成交价为70.4万英镑(约人民币612.5万)。其实早在2004年3月11日,毛泽东所题“学习马列主义”,就已经在国内拍卖会上登场。2013年3月,毛泽东致张学良的亲笔信,在纽约拍出45.8万美元(约310万人民币)。当年11月,一份毛泽东亲笔致傅作义、薄一波的公函封,在北京以655.5万元成交。2015年,毛泽东1937年写给英国工党党魁艾德礼、呼吁援助中国对抗日本侵略者的英文信,在伦敦以约580万元人民币被中国买家购得。

(七)硬笔作品和暮年之作

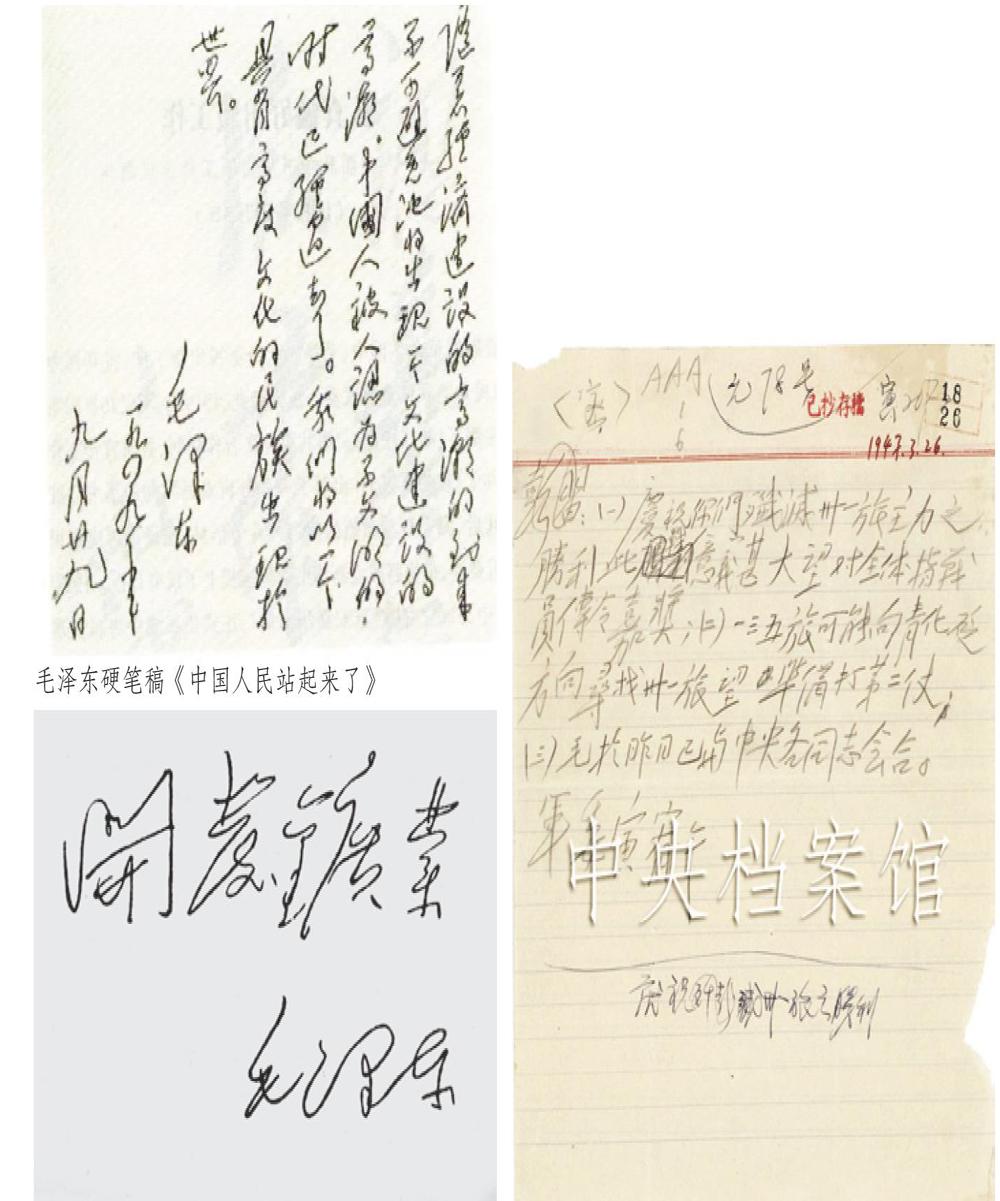

毛泽东在晚年习惯使用硬笔,其实中年已经有一些,创作“光明在前”题词是在行军途中,故以硬笔书就。“为抗大四期同学毕业”题词风格特别,字迹抖动,推测就是放在左手心题写的。毛泽东的不拘小节由此可见一斑,甚至就连《中央军委庆祝歼灭三十一旅主力之胜利给彭德怀、习仲勋的电报》和《中国人民站起来了》这样重要的文献,也是以铅笔起草。“开发矿业”四字行云流水,由此可见,毛泽东对书写有一种超熟练程度。熟能生巧。

当然,任何人都无法逃脱自然衰老的规律。1964年到1965年间,他被“僵硬、颤抖和不幸的帕金森病症在侵扰着”(《毛泽东的后半生》第116页),1967年以后“突然衰老了”。据文献记载,1974年毛泽东被诊断出患有“老年性白内障”,视力下降,阅读能力也降低,说话难度也越来越大。何况书写?有知情人回忆,1975年8月5日,毛泽东与他人对话时辅助写下“实录、构体”等字,几乎无力捉笔。

毛泽东的晚年因为体力和疾病等原因,影响个人书写过程中的表现,但作为毛泽东一生书迹的组成部分,应当有所了解。不时会有精彩之笔,如“关于兴建某水利枢纽工程的批示”,可谓人书俱老。暮年鲁迅诗稿,字迹几乎不成形,但毛泽东的气格还在,偏中求正的特点还在,展现了毛泽东过人的意志力和顽强的性格。