基于知识图谱的有机朗肯循环研究概览

2020-04-02王永真朱轶林潘利生李成宇罗向龙

王永真,朱轶林,潘利生,李成宇,罗向龙,赵 军*

(1.清华大学电机系,清华大学能源互联网创新研究院,北京100084;2.天津大学中低温热能高效利用教育部重点实验室,天津300350;3.中国科学院力学研究所高温气体动力学国家重点实验室,北京100190;4.山东理工大学交通与车辆工程学院,淄博255000;5.广东工业大学材料与能源学院,广州 510006)

0 引言

有机朗肯循环(organic Rankine cycle,ORC)[1]是基于低沸点有机工质替代传统朗肯循环工质——水的一种热力循环,特别适用于中低温工业余热,以及太阳能、生物质能、地热能等中低品位可再生能源的开发利用。由于有机工质的多样性及其物性的复杂性,再加上驱动热源的波动性、品位的多样性及小型膨胀机技术的不成熟,促使了有机朗肯循环在性能预测、工质筛选及设计、系统优化、动态仿真、机组试制及关键设备研制等方面研究的发展[2-5]。

按驱动热源不同,有机朗肯循环领域的研究类别可分为发动机尾气余热、工业余热、太阳热能、地热能等,覆盖了工质、过程、循环和系统等不同层次的内容,形成了一套以“工质筛选→循环分析→系统优化→实验研究→工程示范”为主线的研究体系。不少学者也从应用潜力、技术经济、工质筛选、系统优化、实验结果、工质稳定性、动态仿真、膨胀机研制、专利申请等方面对有机朗肯循环进行了评述[6-15]。据统计,受环境问题和可持续发展的驱动,有机朗肯循环成为当下中低品位热能高效回收与利用的研究热点之一,近10年关于有机朗肯循环的研究论文数量不断增长,采用关键词“organic Rankine cycle”在Scopus数据库中进行检索,结果如图1所示。国际上,关于有机朗肯循环的论文作者以中国、美国、意大利、英国和德国学者居多。虽然我国学者对有机朗肯循环的研究起步较晚,但是论文数量却遥遥领先于其他国家[16]。因此,系统整理近些年我国学者对有机朗肯循环的研究历程,将对把握有机朗肯循环的研究态势起到重要的参考作用。

图1 关于有机朗肯循环的论文发表数量Fig.1 The number of papers published on ORC

研究论文的发表与国家自然科学基金的资助密切相关,而国家自然科学基金能够自下而上地反映我国科研学者对某领域研究的重点和未来研究趋势的自由思考,以及对关键理论和技术的关注和预判。例如,田文灿等[17]基于1999~2018年国家自然科学基金生命科学部和医学科学部在纳米领域的资助情况进行了多维度分析和全方位回顾,揭示了我国纳米生物医学领域受资助项目的学科、地区和机构分布;楚涵婷等[18]通过统计近5年国家自然科学基金信息推荐系统领域中面上项目、青年项目的资助情况和该领域中其他项目的资助情况,分析了国家自然科学基金推荐系统资助项目依托单位的分布情况和该领域中资助项目的研究特点;关永刚等[19]对国家自然科学基金委员会电气科学与工程学科代码下的研究方向和关键词进行了梳理和修订,发现在各学科代码下的研究方向中均突出了人工智能、大数据等新兴热点,以及与其他学科交叉的内容。由此可以看出,有机朗肯循环方向的国家自然科学基金资助的重点、门类、程度能反映我国科研学者在“开源节流”背景下对中低品位热能高效回收和利用相关理论、技术的深刻思考和关注。

因此,本文以有机朗肯循环为对象,以国家自然科学基金共享服务网为主要知识图谱,并以LetPub科学基金查询系统、Scopus数据库、Patentics专利查询系统为辅助,对近年来国家自然科学基金针对有机朗肯循环领域所有资助类别的基金项目、论文发表及专利申请进行了数据整理和分析,梳理并总结了有机朗肯循环相关领域在我国的研究历史、研究现状及未来研究趋势,以期从国家自然科学基金的角度反映当前有机朗肯循环研究选题的继承与拓展,以管窥豹,为即将迈入有机朗肯循环研究的研究生和青年学者提供一点经验参考。

1 国家自然科学基金有机朗肯循环领域的资助分析

1.1 知识图谱构建方式

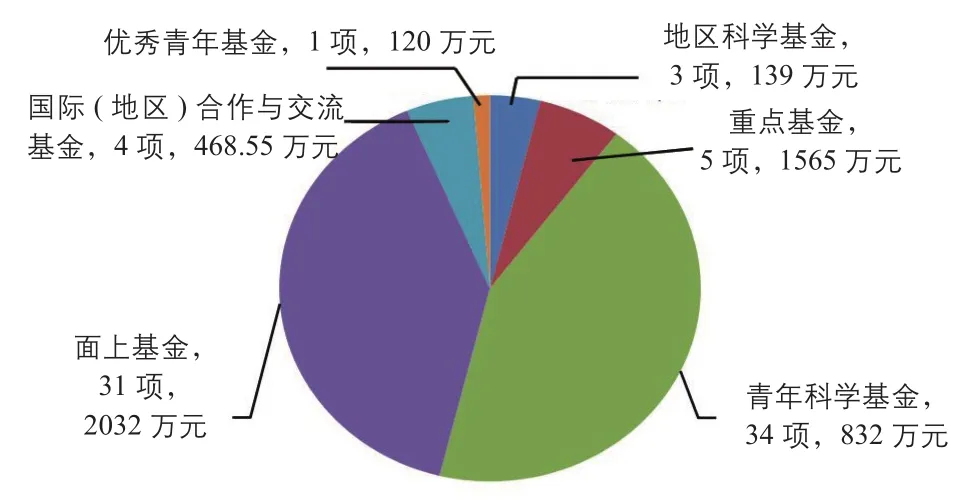

本文有机朗肯循环的知识图谱由国家自然基金(国内)、国际范围英文论文和国际范围专利(含发明、实用新型、外观设计)组成,具体的检索方式及结果如表1所示。

表1 本文有机朗肯循环知识图谱的组成及参数Table 1 The composition and parameters of ORC knowledge graph in this paper

1.2 获批基金的数量及类别分布

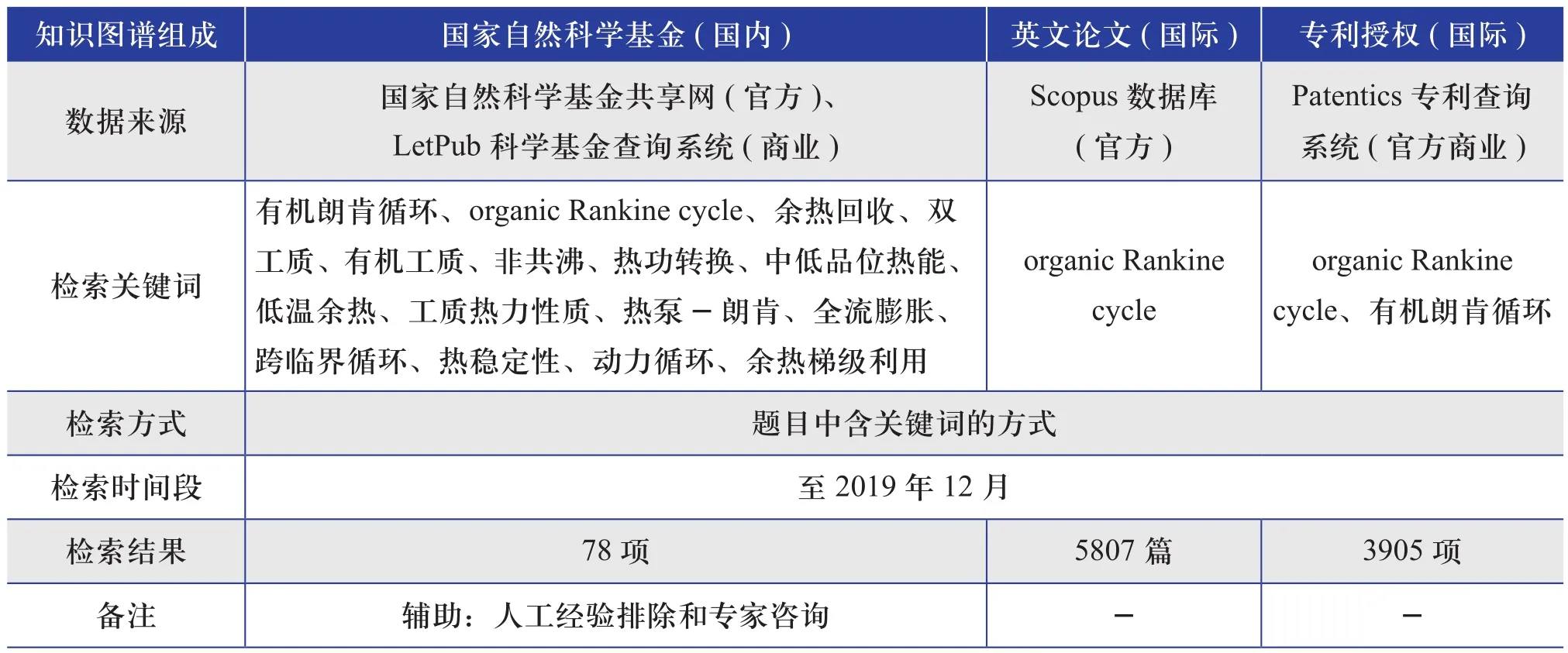

2009~2019年,国家自然科学基金中,有关有机朗肯循环领域的资助获批数量为78项(注:包含2项以CO2为工质的跨临界或布雷顿循环基金),资助总额为5156.55万元。由此可知,受可持续发展的影响,我国中低品位热能高效回收及利用的政策导向明显,能源的高效利用和经济的高质量发展促使了“开源节流”的学术氛围。而有机朗肯循环作为中低品位热能高效回收和利用的重要手段,在大量的工业余热及丰富太阳能、地热能等可再生能源的利用上具备广阔的潜力,但在我国的实际应用还未有规模化发展。同时,有机朗肯循环的大型地热发电站和太阳能、生物质及其耦合分布热电联产能源站在国际上已有一些工程案例[20-21],但在系统及设备小型化、低成本化及工质热物性和系统优化方面还存在些许问题。因此,大致可以认为,当前我国科研学者加强了对有机朗肯循环的学术研究,国家自然科学基金的申请就是一个直接的反映。图2为2009~2019年间国家自然科学基金在有机朗肯循环研究方向上的资助类别、数量和金额。

图2 国家自然科学基金在有机朗肯循环领域的资助类别、数量和金额Fig.2 Type,number and amount of NSFC on ORC

从图2可以看出,国家自然科学基金在有机朗肯循环领域的资助全面开花。从资助类别来看,分为青年科学基金、面上基金、重点基金、国际(地区)合作与交流基金、地区科学基金和优秀青年基金6个类别。其中,面上基金资助31项,占获批基金总数的40%;青年科学基金资助34项,占获批基金总数的44%,重点基金资助5项,占比6%;其余8项为国际(地区)合作与交流基金、地区科学基金和优秀青年基金,合计占比10%。

从资助金额来看,重点基金虽然立项数量少,但单项资助金额高,5项重点基金的资助金额高达1565万元,占资助总额的30%,平均单项重点基金的资助金额约为313万元;面上基金次之,资助金额合计为2032万元,占比40%,平均单项面上基金的资助金额约为66万元;而青年科学基金资助金额合计为832万元,占比16%,平均单项青年科学基金的资助金额仅约为24万元;国际(地区)合作与交流基金的资助金额合计为468.55万元,占比9%。

1.3 获批基金的依托单位及学者分布

对有机朗肯循环领域获批国家自然科学基金的依托单位的分布情况进行分析,如图3所示。78项有机朗肯循环方向的国家自然科学基金分布在35所高校和研究机构中,其中,高校数量为29所,中国科学院下属研究所及自然资源部为6所。

图3 有机朗肯循环领域获批国家自然科学基金的依托单位分布Fig.3 Distribution of items approved by NSFC on ORC

从图3可以看出,关于有机朗肯循环领域的国家自然科学基金获批数量,天津大学达到9项。分析其主要原因为:1)天津大学在上世纪70年代就开始了基于有机朗肯循环的地热发电系统的研究,如1971年,天津大学搭建了国内第1台低沸点双工质循环低温地热发电模拟装置,其中的“低沸点双工质循环”就是“有机朗肯循环”;2)有机朗肯循环是正循环,与逆循环——热泵有非常相似的研究路线,而天津大学热能系也是国内较早展开热泵系列研究的高校之一,如1958年,天津大学吕灿仁教授发表了《热泵及其在我国应用的前途》,天津大学热工教研室此时也建立了热泵试验系统并开始热泵实验研究;3)天津大学内燃机燃烧学国家重点实验室的研究人员将有机朗肯循环应用于车用内燃机的余热回收,以提高内燃机的能效,获批基金3项,其中包括1项名为“移动装置内燃机余热回收CO2动力循环多能流耦合关键问题研究”的重点基金。从图3还可以看出,其他获批基金较多的高校及数量分别为:西安交通大学(7项)、清华大学(6项)、北京工业大学(5项)、广东工业大学(4项)和中国科学技术大学(4项)。

与获批基金相对应,国际上有机朗肯循环领域的论文发表量也多集中在上述院所中。以题目中含“organic Rankine cycle”为方式进行检索,结果如图4所示。

图4 国际上有机朗肯循环领域论文发表数量前15位的情况Fig.4 TOP 15p Published papers of ORC worldwide

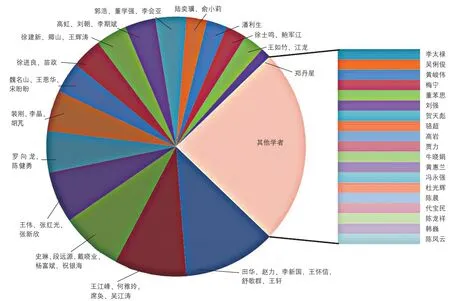

国际上发表关于有机朗肯循环领域论文的前3名科研机构和院校均出自我国,分别为天津大学、西安交通大学和清华大学;论文数量排名前15位的科研机构和院校中,有8家为我国的科研机构和院校,且其论文发表数量占前15家发文总量的69%。由此可见,从数量上来说,我国学者引领了有机朗肯循环的研究,国家自然科学基金则对有机朗肯循环的学术研究给予了有力支撑。据不完全统计,国家自然科学基金关于有机朗肯循环领域资助的学者分布如图5所示。

图5 国家自然科学基金有机朗肯循环领域资助的学者分布Fig.5 Scholars research by NSFC on ORC

关于有机朗肯循环领域的78项国家自然科学基金资助中,高等院校获批基金数量为69项,而中国科学院下属研究所和自然资源部获批基金仅为9项,分别是中国科学院理化技术研究所3项、中国科学院力学研究所2项、中国科学院广州能源研究所1项、中国科学院福建物质结构研究所1项、中国科学院工程热物理研究所1项和自然资源部第一海洋研究所1项。整体来看,关于有机朗肯循环的研究不只是上述获得基金资助的高等院校,还包括如吉林大学、哈尔滨工业大学、厦门大学、东南大学、中国矿业大学、郑州大学、山东建筑大学、重庆理工大学、兰州理工大学、天津理工大学、湘潭大学、贵州大学、河南农业大学、太原理工大学、西南石油大学、中国船舰研究院、哈尔滨工程大学、武汉理工大学、福州大学、北京石油化工学院等[22-40]未获得国家自然科学基金资助的高等院校。由此可见,有条件的工科院校,特别是有工程热物理及动力工程相关学科设置的院校,基本都展开了有机朗肯循环的相关学术研究;且各院校根据自己的学科特点和研究基础,在有机朗肯循环的工质、过程、循环和系统等方面展开了相关研究。

1.4 专利申请情况

与基金获批和论文发表一致,我国关于有机朗肯循环的专利申请也在快速发展。表2总结了有机朗肯循环领域国内专利的申请情况,表3总结了有机朗肯循环领域国际上专利的申请情况。

表2 有机朗肯循环领域国内专利的申请情况Table 2 Patents application of ORC in China

表3 有机朗肯循环领域国际上专利的申请情况Table 3 Patents application of ORC worldwide

从表2可以看出,就国内专利的申请情况来看(含实用新型和发明),天津大学、昆明理工大学、北京工业大学、华北电力大学等院校在有机朗肯循环领域的专利申请比较突出,表现了上述院校与产业界的紧密互动;同时,在企业专利申请方面,浙江开山压缩机股份有限公司、中国船舶重工集团等企业在有机朗肯循环领域的专利申请表现突出,体现了产业界对有机朗肯循环在中低品位热能高效回收和利用方面市场潜力的看好。

另一方面,从表3可以看出,就国际上专利的申请情况来看,虽然我国有机朗肯循环的学术研究成果数量多,但由于我国对有机朗肯循环的研究起步较晚,国际专利申请的高度创新性要求、较长的审理周期及较大的申请难度这几点导致我国在国际上关于有机朗肯循环的话语权很少,产业化的关键技术仍由少数国际公司及研究机构掌握,如通用电气、联合科技公司(UTC)、奥玛特科技公司(Ormat Technologies Inc.)、三菱株式会社、韩国科学技术研究院等。

2 从基金词频分布看有机朗肯循环的研究

2.1 国家自然科学基金有机朗肯循环领域资助的逐年分布

我国有机朗肯循环的研究起步于地热发电领域。上世纪60~80年代,基于有机朗肯循环的地热双工质发电系统的研究以中国科学院广州能源所地热能利用研究室、西安热工所、清华大学热能系、天津大学地热研究中心等研究机构及各地热发电研究组为代表[41-43],如1970年,天津大学吕灿仁等[44]从事科研项目“中间介质法地热发电装置及系统的试验研究”。但由于能源危机形势的缓和,在1990~2005年左右,我国地热发电技术的研发与示范也基本停止。当前国家自然科学基金针对有机朗肯循环的资助紧密围绕在本轮“节能减排”及“能源技术革命”的背景下,有机朗肯循环将重新作为中低品位热能高效回收与利用及可再生能源热功转换的热点技术而备受关注。图6给出了2009~2019年有机朗肯循环获批国家自然科学基金数量的历年分布。

图6 2009~2019年有机朗肯循环领域获批国家自然科学基金数量的历年分布Fig.6 Number of items by NSFC on ORC(2009~2019)

由图6可知,经过10余年的基金资助,尽管资助数量有周期性的波动,但关于有机朗肯循环的研究仍是科研工作者的研究热点之一。如2009年获批基金数仅1项,但到2014年获批基金数已达10项;随后2015年和2016年获批基金数量有所下降,均获批7项;但到2017年和2018年获批基金数又分别升高至11项和12项。实际上,有学者在有机朗肯循环方向的研究获得了2项以上国家自然科学基金的资助,其中还不乏有学者分别获得了青年科学基金和面上基金的资助,反映出其在有机朗肯循环方向上的科学研究的继承性和扩展性。

2.2 国家自然科学基金有机朗肯循环领域的研究进程综述

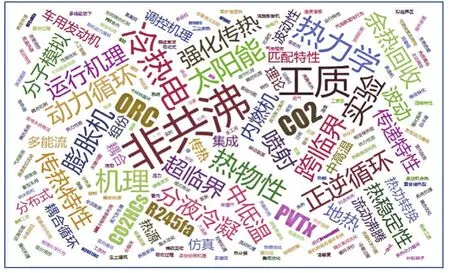

根据图6,除上世纪60年代开始对应用有机朗肯循环的地热发电系统的探索之外,虽然近10年我国有机朗肯循环的研究内容覆盖面广且有所交叉,但是为尽量清晰地描述各阶段研究学者的思考重点,理清有机朗肯循环的研究思路,根据该阶段基金资助的数量分布规律,笔者粗略地将2009~2019年国家自然科学基金有机朗肯循环的资助研究进行了大致归纳,并绘制了该时期国家自然科学基金有机朗肯循环获批的词频分布图,如图7所示。

图7 国家自然科学基金有机朗肯循环领域的资助词频示意图Fig.7 Keyword chart of ORC by NSFC

2009~2011年,国内关于有机朗肯循环的研究重新起步,这3年国家自然科学基金资助数量总和为8项;学者在该时间段对有机朗肯循环的基础问题和热经济性研究关注较多,探讨并推广了有机朗肯循环在钢铁炉窑余热回收、车用柴油机余热、太阳能热功发电、海洋温差能利用、太阳能利用等方面的应用,构建了工质筛选体系及系统的热经济优化方法。2012~2014年,国家自然科学基金关于有机朗肯循环的资助数量逐年递增,并于2014年达到10项,这3年资助数量之和为25项。该时间段有机朗肯循环的研究一方面多集中在纯工质、混合工质、喷射器、分液冷凝设备、跨临界工况等对有机朗肯循环热力性能及系统结构的改进;另一方面,有机朗肯循环变热源系统调控机制及方法、小型系统实验及过程也逐渐被关注。2015~2016年,随着有机朗肯循环在不同领域中低品位余热的关注及研究,有机朗肯循环实验研究在本时期得以大量开展,据不完全统计,国内有机朗肯循环实验装置达30台以上,部分实验台信息如表4所示。但从工程化角度来讲,作坊式的实验条件及规模,再加上小型膨胀机技术尚未取得突破性进展,导致实验系统㶲损失较大,循环效率低下。2017~2019年,一方面,基金申请更多地关注了非共沸工质及其传热流动特性、高参数、非稳态工况的应用;另一方面,随着多学科的交叉,基金申请也关注了有机朗肯循环与其他循环系统的耦合潜力,如与LNG冷能及热泵的耦合而构建的中低品位热能驱动的冷热电联供耦合系统。因此,有机朗肯循环的科学研究似乎并未出现预想的大幅萎缩,并且有机朗肯循环的应用范围及潜力逐渐被扩大。

表4 国内高校有机朗肯循环实验台总结Table 4 Information experiment facilities of ORC in domestic universities

3 当前有机朗肯循环研究的研究热点及未来展望

科学研究的最终目的是服务于相关技术的产业落地,最终促进产业经济的发展。但科学研究成果的转化甚至落地是一个复杂的过程,需要产、学、研各方的共同努力。有机朗肯循环在产业界规模化的推广,除了技术本身的科学成熟度以外,还将涉及国家和地方政策导向及补贴、能否并网的技术限制、热源热工参数及品质、冷源准入条件及建设场地,以及市场融资方式等多因素的限制。

以国家自然科学基金为代表的有机朗肯循环的系列学术研究,与以膨胀机制造及系统设计为代表的产业制造高效、无缝衔接,形成学术研究与产业制造的协同对话,才能更快、更好地促进有机朗肯循环在工业余热及太阳能、地热能等中低品位热能高效回收及利用领域的加速落地。

一方面,膨胀机被公认为是有机朗肯循环的关键设备,其研究离不开数值模拟、系统仿真和实验研究;但小型膨胀机大多需要定制,实验成本较高,制造精度方面也存在不少缺陷。然而,相对于工质筛选、热经济优化等内容,当前有机朗肯循环领域专门针对膨胀机的研究的占比相对较少,且多集中在工程热物理层次,流体机械方面的研究团队相对较少;另一方面,有机朗肯循环系统设计、评价和优化的相关标准和规范尚未形成体系,表现在科研成果的凝练不够,企业研发和系统设计缺少一些可遵循的依据,特别是工作流体从“水”变为“有机工质”后,企业设计人员在系统优化和关键设备的设计上缺乏与之匹配的学术成果的支撑。另外,有数位学者在有机朗肯循环方向的研究获得了2项以上国家自然科学基金的资助,反映出科研工作者的坚持,也体现出有机朗肯循环科学研究需要继承性和扩展性。

综上,笔者列举以下研究热点,以期为科学研究和产业开发应用提供一些参考,也为即将迈入有机朗肯循环领域的研究生理清思路、总结经验。

3.1 高效率、低成本膨胀机的研制及有机朗肯循环发电系统设计规范的完善

膨胀机作为有机朗肯循环系统的核心设备,对系统的热力性能及总成本都有重要的影响。然而我国绝大多数有机朗肯循环系统的制造和研发企业,乃至其研发人员大多是由压缩机或空调制造企业转型而来。与国外的有机朗肯循环系统关键设备制造企业相比,由于系统关键设备——膨胀机存在较大的不可逆损失,加之目前高校实验室的小型有机朗肯循环实验台多是由压缩机的反转或自行改装而来,改造后的膨胀机存在等熵效率低、工质易泄漏、寿命短等缺点,因此,研发具备高等熵效率、使用寿命长且价格低廉的中小型有机工质膨胀机是重中之重,但需要各方面的技术攻关,如小流量涡旋膨胀机的型线设计、变负载性能的动力学分析、欠/过膨胀特性分析,以及热源波动条件下的仿真等,需要热能工程、流体力学、材料科学及机械设计等学科的深度交叉[45-48]。

另一方面,有机朗肯循环发电系统及其关键设备的设计涉及膨胀机、换热器、工质泵等关键设备,以及热源、循环、系统、冷源及并网等诸多方面的内容,目前可支撑的导则和规范体系不健全,导致系统工程化落地的成熟度较低。现有的GB/T 28812-2012《地热发电用汽轮机规范》、GB/T 30555-2014《螺杆膨胀机(组)性能验收试验规程》、GB 50791-2013《地热电站设计规范》、GB 50588-2010《水泥工厂余热发电设计规范》、JB/T 13305-2017《有机工质朗肯循环发电装置》等不能支撑有机朗肯循环发电系统的系统设计及优化。作为有机朗肯循环最具潜力的应用场景,地热发电领域已逐渐加强了相关规范的制定,如正在编制的《地热发电系统热性能计算导则》、《地热井口装置》,修订的《地热发电机组热性能验收试验规程》等行业标准也即将公布,以支撑有机朗肯循环在地热发电技术的进一步开发和应用。

3.2 有机朗肯循环混合工质物性测试及新工质主动设计

工质是有机朗肯循环的血液,循环工质物性的量测及新工质的设计是循环研究的基础,这也是当前国家自然科学基金资助有机朗肯循环领域研究最为关注的一点。

早期有机朗肯循环的研究多集中在纯工质,而纯工质的一个重要限制是恒温蒸发,导致工质蒸发过程与恒定热容热源降温过程的温位变化匹配性不高。

非共沸混合工质相变过程具有温度滑移特性,可减少热源与工质蒸发温度之间的㶲损失,从图7的词频云图可以看出,近年来非共沸有机朗肯循环的研究已成为有机朗肯循环研究的热门词汇[49-50]。然而,学术研究层次开发的新工质也需要经过实验乃至专业生产企业的多序列检验,还包括生产成本的考核,是一个非常复杂的综合过程。学术研究的前瞻性及工质的多样性,需要大量科研工作者的努力,也需要综合考虑工质的可行性,包括环境友好性、安全性、生产便捷性、经济性。

在现有混合工质的理论研究中,有学者也开展了混合工质的设计,以获取性能更好的新工质,主要方法是基于基团贡献法和计算机辅助设计[51-54]。混合工质主动设计主要体现在混合工质的混合比例的研究,也涉及到分子层面新工质的设计,但主动设计过程需要多周期迭代,涉及工质非线性物性的多次调用与计算机辅助计算。而工质的临界温度、偏心因子等关键属性是决定工质物性及热力循环性能的关键因素。能否建立工质关键物性参数与热力循环性能的直接关系,并借鉴相似性原理进行考虑对比态有机朗肯循环热性能关联式的表征,进而摆脱混合工质设计过程中计算机辅助及迭代过程的复杂性,或将是未来有机朗肯循环研究的热点之一。

3.3 有机朗肯循环的多属性评价与多目标优化

循环和系统的能量、经济、环境效益是支撑有机朗肯循环发电系统规模化、工程化落地的准则。而不同属性评价指标之间的“相悖”特性,往往使有机朗肯循环的热力性能优化和经济性最优评价存在矛盾,需要求得权衡目标下的最佳运行参数[55-56]。实际上,有机朗肯循环的热力性能分析、经济性能评价和环境效益分析,已由单一热力学目标优化逐渐发展到集热力学、经济学和环境生态学的多属性评价、两目标优化,甚至是三目标优化[57-62]。同时还可以发现,热力性能的解析是经济、环境效益分析的基础,热性能计算的复杂程度决定了其他性能求解的难易程度。

然而,一方面,目前有机朗肯循环的多目标优化研究多以蒸发温度、冷凝温度、换热器换热夹点及过多热度等运行参数为变量,是以假定了循环结构和工质为前提的,而有机朗肯循环的热力性能也往往受到不同工质和不同循环结构的影响,因此,如何进行有机朗肯循环运行参数、循环结构和循环工质的全局优化,并确定基于有机朗肯循环的热功发电系统(机组)的热经济性适用阈值(如热源温度/干度/流量、热源的间歇特征、上网电价及用户负荷),依然是有机朗肯循环多属性评价或多目标优化的研究内容之一。

另一方面,前述研究多是基于数值模型的迭代计算和优化,优化的迭代过程往往需要调用工质的物性和依靠MATLAB等软件计算,所得结果往往需要进一步的深度分析且解释性较弱;而工质物性、循环工况和循环结构与循环性能的关系密切,可通过循环过程的近似、推导或启发式循环拆分等方法,并借助数据拟合技术,获得具备显式特征可直接反映变量关系的有机朗肯循环性能关联式,这抑或成为未来有机朗肯循环研究的热点之一。

3.4 基于有机朗肯循环冷热电联供系统的耦合与解耦

有机朗肯循环具备的中低品位热功转换能力使其成为构建冷热电联供多能互补综合能源系统的热点技术之一。以地热能的利用为例,基于有机朗肯循环的地热发电系统就是进行地热能的综合利用,即通过将地热发电、制冷、供热及制氢、碳捕集等技术的级联或耦合,实现地热能的冷、热、电联供[63];构建太阳能-地热能等多能耦合的地热发电系统[64-65],在地热能和太阳能资源均丰富的青海、内蒙古、滇藏、华北、关中和广东等地具备较大的应用潜力[59];可结合采暖、制冷、热泵和干燥等方式进行地热能直接利用,构建以地热发电为主的地热能集约化综合利用系统,如广东丰顺的地热发电-制冷-干燥-洗浴和热泵的集约化利用形式[66];耦合LNG汽化过程“免费”冷能的中低温地热发电系统,能够大幅提高地热发电系统的热效率[67]。

再比如,传统冷热电三联供系统自身热电比具有相对固定的属性,导致系统设计层面和运行层面“源-荷”热电比存在不匹配的缺点,加之内燃机、燃气轮机等发电单元的大量烟气、缸套水等中低品位余热未能有效利用,造成现有天然气冷热电联供系统在实际应用中存在设备利用率低、系统适应性不强、综合效益不明显等问题。而有机朗肯循环及其逆循环(热泵)具备优良的中低品位热能的转化能力,因此,耦合有机朗肯循环或热泵的冷热电联供系统,能够改善天然气综合能源系统的热电比,并实现系统内部和外部中低品位热能的高效回收和利用,在提高设备利用率的同时,也有可能打破传统天然气冷热电联供系统内外部能量、质量的分配策略,实现系统能流之间的耦合与解耦,带来系统不同品位冷热网络的优化匹配潜力,使天然气综合能源系统“源侧”冷热电的供应能够更加灵活主动、清洁高效、低成本地供应到“荷侧”,这或将是未来有机朗肯循环研究的热点之一。

3.5 其他方向

除上述研究热点外,有关有机朗肯循环其他方面的研究,还包括但不限于CO2跨临界/超临界热力循环及高温工况传热过程的研究[68]、混合工质的传热流动特性研究[69]、多元工质的PVTx量测[70]、工质稳定性及可燃性分析[71]、气液分离及分液冷凝在有机朗肯循环上的应用[72]、基于升维构建与循环拆分的有机朗肯循环的重构[73]、小型高效涡旋膨胀机的开发[74]、高效透平及其流型的设计[75]、结合风光消纳的有机朗肯循环综合能源系统[76]、异质及波动热源驱动有机朗肯循环架构及运行策略[77]、柴油机-有机朗肯循环多能流系统及其性能优化[78]、基于分子模拟、大数据及人工智能的循环设计及运行调控[79]等。

4 结论

本文以国家自然科学基金资助项目、国际范围内论文发表和专利申请为知识图谱,分析和梳理了我国有机朗肯循环领域研究的发展态势。近10年我国有机朗肯循环的研究主要集中在发动机尾气余热回收、工业余热回收、太阳能热功转换等方向,覆盖了工质物性、状态过程、热力循环和系统构建等不同层次的研究内容,基本形成了一套以“工质筛选→循环分析→系统优化→实验研究→工程示范”为主线的研究体系。主要结论如下:

1)自2009年以来,有机朗肯循环相关的国家自然科学基金获批78项,资助金额达5156.55万元。目前学界对有机朗肯循环的研究仍是中低品位热能高效回收和利用领域的重要研究方向,近10年该领域我国论文发表体量明显高于其他国家。

2)天津大学、西安交通大学、清华大学在有机朗肯循环领域获批国家自然科学基金数量分别为9项、7项和6项。天津大学该方面的继承和拓展研究或源于其在地热发电系统及热泵循环的前期科研积累,但以核心专利为代表的有机朗肯循环膨胀机、系统设计的关键技术仍需要取得关键突破。

3)除上世纪70年代地热发电系统的探索外,目前有机朗肯循环国家自然科学基金层面的研究包括:不同热源的匹配和动力循环的热经济优化;工质筛选、系统部件及热力系统的仿真分析和实验研究;临界或超临界更高循环工况和耦合、复叠循环的研究;混合工质设计及其物性分析、冷热电联供循环构建及其动态调控。

4)展望未来,膨胀机作为有机朗肯循环的核心设备,需要热工、流体、材料及机械等专业领域的交叉突破,也需要进一步加强产、学、研的合作。除此之外,系统设计规范及标准、工质物性分析及非共沸工质设计、基于有机朗肯循环的冷热电联供系统的耦合与解耦、热力系统的能量、经济、环境的综合评价及优化调控、高温工况传热过程的研究等也将是关注的热点和方向。

不得不说的是,国家自然科学基金的资助是鼓励科研工作者对该领域科学问题的自由探索,但基金资助数量、论文发表、专利申请仅是有机朗肯循环科学研究和产业发展的一个缩影。本文以管窥豹概览的同时,也意识到有机朗肯循环的研究还与其他热力循环、制冷剂物性、可再生能源利用和冷热电联供系统等领域的研究高度关联,但本文并未严格区分它们之间的边界,也恳请各位老师和学者多批评指正。

致谢:本文在撰写过程中得到了李思奇校友、天津大学邓帅老师、福州大学王大彪老师、江苏大学冯永强老师等人的审阅,并收到宝贵建议,作者在此表示真挚的感谢!