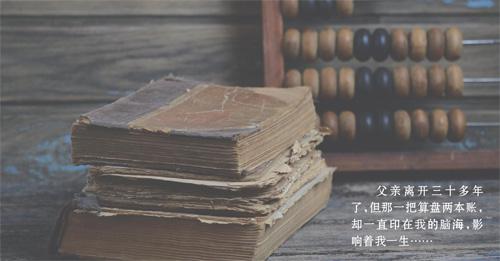

一把算盘两本账

2020-03-17徐晟

徐晟

1

父亲的算盘长约50厘米,宽20厘米,17档。算珠深褐色,状如荸荠;算盘框也是深褐色的,四角用铜片箍着,精致结实。账本一个是绿色硬壳封面,记录生产队的公账;一个是麻壳软皮封面,记录着家里收支情况,人情往来。一把算盘两本账,让父亲一生清清白白,受人尊重。

父亲读过几年私塾。因为他为人耿直,又能写会算,村里人推举他当了生产队会计,父亲从此与算盘账本结下不解之缘。

记忆里,父亲白天和社员们一起出工干农活,晚上回家就在煤油灯下噼噼啪啪算账记账。父亲算盘打得漂亮,手指像在算盘上跳舞,指尖轻灵地拨动算珠,时而似蜻蜓点水,时而如蝴蝶翻飞。那清脆的撞击声,像一支动听的曲子,回响在我童年的记忆里。

打小我就爱趴在桌子旁,津津有味地看父亲打算盘。等父亲忙完我就拉过父亲的算盘,模仿父亲的样子,手指把算珠拨得噼啪作响。父亲乐得哈哈笑着,仿佛我也会打算盘了。

父亲正式教我打算盘是在我上小学的时候。父亲说,打算盘姿势要端正,精力要集中,算盘才打得准。算盘放在正前方,右手拨珠,手臂悬空。拇指、食指拨动下珠,中指管上珠。父亲从加法教起,“一上一,二上二,三下五去二,四下五去一,五退五进一,六上一去五进一,七上二去五进一,八上三去五进一,九去一进一,一退九还十……”父亲的口诀朗朗上口,很快我的算盘就打得像模像样,还在学校珠算比赛中得了第一名。当我捧回奖状时,父亲眼睛笑成一条缝,在我脸上重重地亲了一口。

父亲的算盘远近闻名,有时快到年关,邻近生产队的账还没有算清,就请父亲过去帮忙。父亲总是二话不说就跟人家走,帮别人把账算得清清楚楚。

2

父親赢得村里人敬重,最重要的一点是父亲从不占公家的便宜。听干爷讲,1960年冬天,正值困难时期,父亲带着两名社员到县城领救济粮。那时没有车,三十多里路全靠步行。回来时,他们肩上挑着一两百斤粮食,整整走了一天,带的饼早吃光了,人饿体乏。其实父亲挑的就是大米,在路上随便给哪户人家一升米,绝对可以换一顿饱饭。同去的社员也这样提议,但父亲说粮食是公家的,一粒米也不能动。父亲将粮食挑回村时,已筋疲力尽,一头晕倒……母亲说,那次醒来,父亲一口气吃了四碗饭,把家里的锅吃了个底朝天,那是父亲一生中吃饭最多的一次。后来我问父亲那时为什么宁可饿晕也不拿粮换饭吃,父亲说,公是公,私是私,做人哪能公私不分?

父亲公正无私,赢得村民信任,生产队分什么东西,村民们总是推举父亲主持。夏天队里菜园种的黄瓜、菜瓜、香瓜,秋收后榨房榨的菜油、棉油、香油,冬天塘里抽干水捉的鱼挖的藕,都是父亲主持分配的。父亲算盘一响,账本一摊,人头多少,一清二楚,毫厘不差。父亲一杆秤分下来,社员们从无二话。我问父亲:“那么细的账,怎么保证不出差错?”父亲说:“账要算得准,不光靠手指拨得准,还要心无杂念。账不能算错,做人更不能含糊!”多年后我进入学校工作,分管学校总务,我一直铭记着父亲的教诲,清白做人。

父亲当了三十年会计,不仅蓝壳硬面的公账没错一笔,就连那本软面麻壳的家账,也一清二楚。一年工分是多少,卖猪、卖鸡收入多少,一年总收入多少;买盐花了几分,买煤油花了几角,买布料花了几元,全都一目了然。正因为父亲将家里的收支账目记得清清楚楚,开支精打细算量入为出,即便在困难时期,一家人的生活也得到保障。父亲的账本,还让家里在人情往来方面,从不亏欠别人,亲戚越走越亲。

父亲最后一次主持生产队分配,是1980年秋收后分田到户。那段时间,父亲忙前忙后,重新丈量土地,核算面积,好、中、差田搭配,一直忙到冬月。分田大会上,父亲摊开蓝色账本,接受村民监督,哪块田怎样分,写得一清二楚,我们队家庭联产承包责任制推进顺利。

3

1982年秋天,父亲永远离开了这个世界。

父亲走了,但那一把算盘两本账,已深深地印在了我的脑海。父亲公正无私的处事态度,不贪不占的道德品性,无声地影响着我的一言一行。参加工作后,我始终保持着记账习惯,把家庭收支、人情往来记得一清二楚。后来分管学校总务,我也像父亲一样,公私两本账,每一笔记得清清楚楚,二十多年从无差错。

女儿懂事后,我把父亲一把算盘两本账的故事讲给她听,女儿对爷爷充满敬意。受我们影响,如今女儿也开始在电脑上记自己的收支账目和人情往来。女儿说,好家风就应该继承。

我很欣慰,父亲的一把算盘两本账虽然已经不在,但父亲清清白白做人的家风,却在一代一代地传承。

(作者系中学高级教师,湖北省作协会员。)

编辑 乔可可 15251889157@163.com