癌症病人对生前预嘱态度的质性研究

2020-03-16

生前预嘱指人们在健康或意识清楚时签署的一份关于在不可治愈疾病或临终时对医疗、护理措施选择的指示性文件,其目的在于通过自主选择实现生命的尊严,提高临终阶段的生活质量[1-2]。但是,在社会文化背景、法律保护、伦理困境、死亡教育欠缺等因素的共同影响下,生前预嘱在我国并未得到广泛的推广。因此,本研究以生前预嘱为主题,对癌症病人进行深入访谈,了解其对临终关怀和生前预嘱的态度,分析生前预嘱制定、实施等各环节存在的阻碍因素,旨在为生前预嘱推广策略的制定及开展提供依据。

1 资料与方法

1.1 一般资料

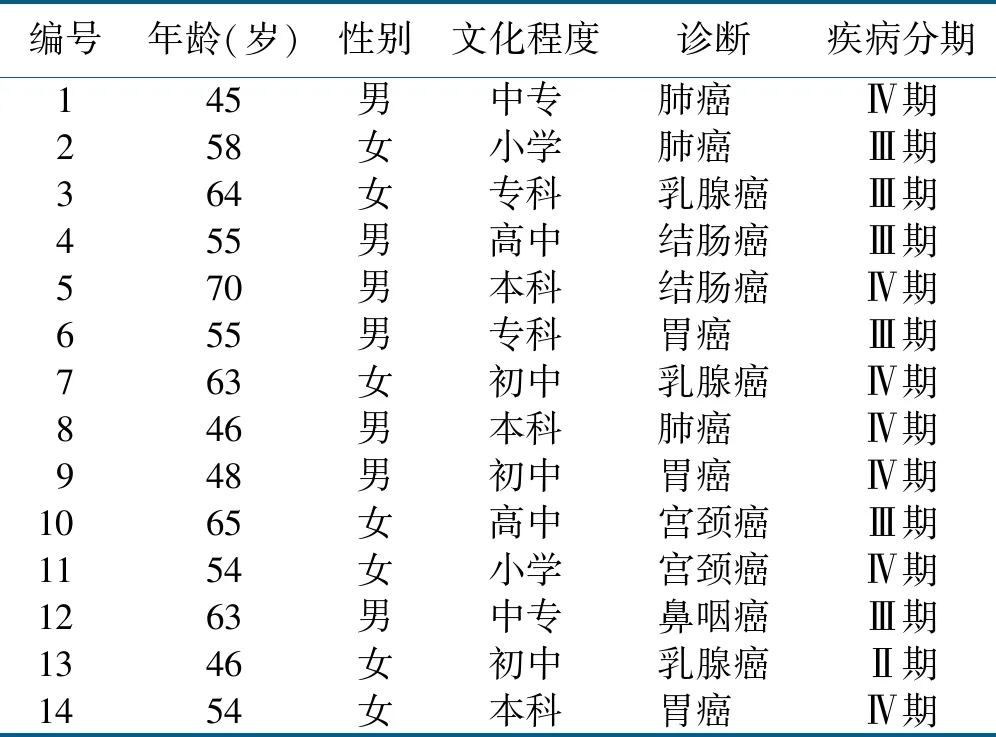

采用目的抽样法抽取2018年5月—2018年11月在武汉市某三级甲等医院肿瘤科住院的癌症病人为访谈对象。纳入标准:经病理检查确诊为癌症;年龄≥18岁;有完整的语言表达能力;知情同意,愿意接受访谈者。访谈人数的确定为资料饱和后,再访谈1例或2例病人,仍无新主题出现则结束纳入新的访谈对象。本研究最终纳入14例受访对象,编号1~14。具体受访者资料见表1。

表1受访者一般资料(n=14)

编号年龄(岁)性别文化程度诊断疾病分期145男中专肺癌 Ⅳ期258女小学肺癌 Ⅲ期364女专科乳腺癌Ⅲ期455男高中结肠癌Ⅲ期570男本科结肠癌Ⅳ期655男专科胃癌 Ⅲ期763女初中乳腺癌Ⅳ期846男本科肺癌 Ⅳ期948男初中胃癌 Ⅳ期10 65女高中宫颈癌Ⅲ期11 54女小学宫颈癌Ⅳ期12 63男中专鼻咽癌Ⅲ期13 46女初中乳腺癌Ⅱ期14 54女本科胃癌 Ⅳ期

1.2 研究方法

通过文献回顾和专家咨询,确定本研究的访谈提纲,主要内容包括病人对生前预嘱的了解情况、对生前预嘱的态度、既往在临终关怀或帮助亲友决策方面的经验、临终时治疗如何选择、治疗决策的制定者等9个开放式问题,如:“您知道生前预嘱吗,知道哪些内容”“你对生前预嘱的接受程度如何”“你认为在做医疗决策时应该由谁来决定”“当生命到了晚期你认为主要的治疗应该是什么”等。在正式访谈前,选取符合纳入标准的访谈对象1名或2名进行预访谈,并根据其反馈意见对访谈提纲和访谈方式进行调整。本研究在基于提纲的基础上对病人采取面对面、半结构深度访谈的方式进行资料的收集。

1.3 资料收集与分析

正式访谈由1名经过专业培训的护士实施,访谈前先向受访者解释访谈目的、步骤、时长等,征得病人同意并签署知情同意书后开始访谈并录音。选择在安静的办公室或病房进行访谈,访谈时间30~40 min,同时记录下访谈对象的回答要点及伴随动作、语气、表情等非语言性表达。访谈在无新内容出现时停止。每次访谈结束后24 h内将受访者的语音逐字转录成文字内容,并导入Nvivo 10软件进行分析。采用内容分析法分析所得资料,通过扎根理论析出主题。

2 结果

通过对访谈资料的分析、提炼和总结,共得出以下5方面的主题。

2.1 对生前预嘱知识的了解程度

14例受访者中有6例对生前预嘱完全不知晓,5例病人部分知晓,3例病人知晓。个案1:“对这个不了解,医生护士也没有讲过”;个案7:“听别人提过,好像是关于遗嘱的事情,但是不知道具体的内容,而且我现在还没有考虑过这个问题”;个案5:“我知道,手机、电视上都有看到过”。针对生前预嘱不了解的病人,研究者对其进行了详细的讲解,包括生前预嘱的内容、形式、目的、国内外的发展情况等,以保证后续的访谈能够继续进行。

2.2 生前预嘱知识的获取途径

病人获取生前预嘱相关知识的途径大多通过网络、公众号、影视作品、朋友介绍等,相对缺乏专业性的指导。个案9:“我住院的时候听旁边的病友说过,但是不详细,后来我就自己到网上去查的”;个案14:“我在电影上看过,讲的应该就是临终前签一个同意书,决定在晚期的时候应该做什么治疗吧”;个案8:“我听朋友说过,他以前是学医的,了解一些。我自己找了相关的书籍看过”。

2.3 对生前预嘱的态度

对于是否支持生前预嘱,本研究中5例受访者表示支持,5例表示不确定,4例表示不支持。另外,对于有照顾临终家人经历的病人更容易接受生前预嘱。个案1:“我支持,我认为自己的治疗方案还是应该由自己决定”;个案2:“我妈妈以前生病临终时,家里人都很尊重她的想法,最后平静地走了,我们都觉得很安心,我也希望能这样”;个案13:“这个不好说,我觉得治好的希望还是很大的,这么早不会考虑这些问题,而且孩子都不会同意的”;个案10:“我不支持,现在写了这个(生前预嘱)那不就等于放弃治疗了,现在医疗技术这么好”;个案7:“我觉得生的病很难治,但是还是应该用积极的态度面对,哪怕快不行了,家里人都很积极,没有讨论过死的事情”。

2.4 临终决策的制定者

关于临终阶段的治疗由谁来决定这一问题,4例受访者表示由病人自己决定,4例表示与家属商量共同决定,病人一定要参与,6例表示由家属或医生决定。个案11:“我还是愿意由自己来决定,家属已经够累了,不想给他们添麻烦”;个案1:“在自己很清醒的时候和家属商量好,做好决定,我想应该避免以后后悔或者遗憾吧”;个案6:“我对自己的病情很了解,而且家属从一开始就没有隐瞒我,所有决定都是我们一起商量的”;个案10:“我对治病都不了解,这个决定哪能自己定,听医生的,听我儿子的”。

2.5 临终阶段的治疗侧重点

关于到了疾病的终末期,治疗的侧重点应该是什么这一问题,大多数病人表示应该尽可能地让病人舒服。个案2:“如果这个病真的治不好了,那就让我舒服点吧”;个案13:“我以前看到过一个病人,最后那个痛啊,真是难受,别说他自己,我们看的人都觉得难受,所以还是要舒服”;个案4:“真到了那个时候,就不要花那些钱了,舒服一点,让家属也不要那么辛苦”;个案7:“如果还有治疗希望,我还是愿意试试,现在新药那么多,听说免疫治疗效果很好,所以不要那么早放弃,治吧”。

3 讨论

3.1 生前预嘱在国内外的研究现状

生前预嘱最早由美国律师Louis Kutner提出,目的在于提高临终病人的生活质量,临终阶段的治疗取决于病人本人的治疗意愿,也可让家属知晓病人的意愿,避免过度治疗[3],目前在美国已有相关法律保障生前预嘱的执行[4]。近年来,我国台湾和香港地区也相继颁布了相关条例或行业规范以促进临终关怀和生前预嘱的推行[5-6]。而在我国内地,生前预嘱最初多以民间组织的力量推进,直到2017年2月,国家卫计委下发了《安宁疗护实践指南》,为生前预嘱的推广提供了更多的支持。

3.2 病人及家属对生前预嘱的理解存在误区

在访谈中发现,大多数受访者对生前预嘱不了解或有误解,多数人认为签署生前预嘱相当于写“遗书”,相当于“放弃治疗”,对生前预嘱的内涵缺乏真正的认识。分析原因,病人不愿意直接面对死亡的问题、缺乏获取相关知识的途径、获取的途径缺乏专业性。在国内传统文化背景下,死亡教育缺乏,死亡是谈论的禁区,病人或家属都不愿意直接讨论死亡的问题[7-8]。家属出于对病人的保护,也不愿意医务人员跟病人直接谈论死亡和临终治疗决策的问题。因此,为了促进生前预嘱的推广工作,进一步加强对病人和家属生前预嘱、死亡方面相关教育是非常有必要的。与此同时,对于既往有照顾临终病人或经历过临终治疗决策制定过程的病人,可以先行开展生前预嘱工作。

3.3 医务人员在推广生前预嘱中存在困境

在医务人员方面,有研究表明,医务人员对生前预嘱的知晓程度总体较高,相对于病人和家属更容易接受和支持生前预嘱,但是在实际工作中进行推广还存在困境[9-11]。在我国香港及台湾地区,临终关怀的推广和应用较内地发展广泛,但在研究中发现,虽然94%医务人员支持生前预嘱,但是在实际工作中仅有49%的医生有向病人和家属介绍和推广生前预嘱的经历[12]。许多临床医生认为缺乏具体的实践经验来运用,并且不熟悉相关指南,而且存在培训不足的情况[13]。因此,有必要在医务人员中深入开展宣传和教育工作,以此来推动该工作。

3.4 临终阶段病人的治疗决策现状限制了生前预嘱的开展

病人对自身疾病和治疗有知情权,但事实上,一方面很多家属要求医生向病人隐瞒病情,另一方面,更多的治疗决策都是由家属决定,甚至未征询过病人本人的意愿。有研究发现,103例癌症病人中69.9%认为在其治疗上表明自己的态度很重要,但实际上37.9%的病人并未表达自己的态度[14]。本研究结果发现,病人对自己终末期的治疗都有一定的期望和想法,多数病人希望自己决定或者参与临终决策的制定。因此,需在转变病人及家属观念的基础上,根据病人意愿逐渐改变临终治疗的决策模式,加大病人参与自身决策的比重,从而促进生前预嘱的开展。

4 小结

病人的自我决策意识已有很大程度的改变,他们对生前预嘱的态度虽然存在一定的矛盾,但是也有一定程度的接受。随着安宁疗护工作中的不断推进,医疗大环境的改变,为进一步推广生前预嘱提供了更多的保障。