《康熙南巡图》第六卷古今地名地貌考

2020-03-14吕晓

◇ 吕晓

《康熙南巡图》(以下简称《南巡图》)是表现康熙皇帝1689年第二次南巡盛况的历史图卷,共十二卷,总长超过200米(因第五、八卷已佚,无法确定实际长度,现存的十卷长度已超过200米)。1690年,王翚应宋骏业之邀北上京师,率领弟子历时6年绘成这一鸿篇巨制,名动京师。该画是我国第一套以长卷形式表现皇帝巡游的历史长卷,画中所绘人物万余个,牛、马、犬、羊等各类牲畜数千,更不要说江河山川、城池衙署、商铺街巷应有尽有。《康熙南巡图》后来珍藏于景山寿皇殿。光绪二十六年七月二十日(1900年8月14日),“八国联军”攻占了北京城,法军少将司令弗雷将司令部设在寿皇殿正殿之中,并大肆洗劫殿中珍宝。《南巡图》部分被盗运到法国,其中第二、四卷现藏于法国吉美博物馆,第六卷被盗回法国后分割成七段,在一个家族兄弟中流传。从20世纪80年代开始,第六卷陆续出现在拍卖会中,经过多次拍卖,现在分藏在两位藏家手中,是《南巡图》唯一在市场流通的一卷。遗憾的是,卷首的题字不知所踪,幸好题签还在,上书“南巡图第六卷,从瓜洲渡江登金山经常州府”。查《康熙起居注》对镇江至常州一段的记录如下:

一月

二十九日丁酉谕总河王新命曰:“朕过高邮州等处,见石堤间有损坏者,尔可即归修葺。”

是日,上驻跸镇江府金山寺。

三十日戊戌上过镇江府,驻跸丹阳县七里庙。

是日,京口防守御祖光溥等、参将赵成万等,镇江府知府王燕、丹徒县知县朱城等来朝。

二月

图1 《康熙南巡图》第六卷第一段

初一日己亥上驻跸常州府海子口。是日,苏松水师营总兵官梁鼐、镇江府通判赵琦、丹阳县知县窦重光、金坛县知县董尔弘等来朝。〔1〕

因此,第六卷描绘的是康熙南巡队伍从瓜洲渡过长江,在金山寺驻跸,经镇江府、丹阳到常州的巡幸路线及沿途的风景名胜、风土民情。由于法国收藏者不了解画中内容,在分割时未能将具有联系的景点分割成组,因此本文不拟按分割现状分组叙述画中的内容。

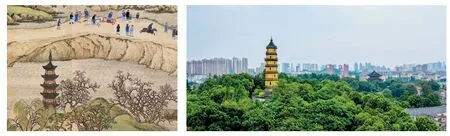

瓜洲、京口三山

第六卷从碧波万顷的长江开始,一座孤岛浮现于波涛之中,上书两个小字“焦山”。顺江而下,江中的船只越来越密集,对岸隐约能看到江北的瓜洲城,官员和百姓从结彩的城门中走出,沿着一段伸入江中的长堤来到江边。瓜洲城墙西侧是京杭大运河瓜洲的入江口。再前行,江中出现了众多的官船,扬帆向江南驶去。江中心出现了一座更大的孤岛,岛上山石崚嶒,树木蓊郁,山路萦回,殿宇庙堂幢幢相衔,亭台楼阁层层叠接。孤岛最高处,一座高塔兀然独立,上书“金山”二字。这便是镇江最著名的金山寺慈寿塔。金山古称“浮玉”,周必大(1126—1204)言,金山“大江环绕,每风涛四起,势欲飞动,故南朝谓之浮玉山”。金山建筑紧包着山体,形成独特的“寺裹山”风貌。画中的金山建筑散布山中,较为疏朗。东侧绘有一块玲珑的山石,名鹘山(也称善财石)。左侧绘有一片低平的礁石,为石排山,也称云根岛,传说上有郭璞墓〔2〕。由于法国的收藏者不了解郭璞墓与金山的关系,在分割画面时,将之分到了第二段(图1、图2)。

注释:

〔1〕徐尚定标点:《康熙起居注》(第四册),北京:东方出版社2014 年版,第112 页。

〔2〕郭璞(276—324),字景纯,河东郡闻喜县(今山西闻喜)人。两晋时期著名文学家、训诂学家、风水学者,建平太守郭瑗之子。现在的郭璞墓,据说是明代巡安御史黄吉士在万历三十三年(1606)到瓜州检阅水师之余,来金山凭吊郭璞时所修筑。

〔3〕妙高台又称“晒经台”。“妙高”是梵语“须弥”之意译。刘编《金山志》(镇江金山寺)载:“妙高台在伽蓝殿后,宋元祐僧佛印凿崖为之,高逾十丈,上有阁,一称晒经台。”又云,“妙高台江水明如镜”。妙高台东西南三面均是峭壁,云雾四合,如置仙境。金山在江中时,可以俯视四面长江。滚滚东流的江水至此,被碧玉浮江的金山迎头劈开,分为两股,向东奔腾而去,气象万千。宋代楼钥《妙高峰》诗:“一峰高出白云端,俯瞰东南千万山,试向岗头转圆石,不知何日到人间。”几经兴废,明代僧适中、清代薛书常继重建,1948 年与金山寺大殿、藏经楼等同毁于火.如今的妙高台为1991 年慈舟法师主持重建。

图2-1 《康熙南巡图》第六卷金山寺局部

图2-2 金山寺实景图(姜永帅摄)

图3 康熙皇帝立于金山寺妙高台

图4-1 康熙南巡图第六卷局部(甘露寺)

图4-2 甘露寺实景(张兴淮摄)

图5 金口三山实景方位示意图

图6 古代版画中的“京口三山”(《三才图会·京口三山图》、《海内奇观·京口三山图》、明《京口三山志》卷首版画《三山图》)

图7 明代宋懋晋《名胜十八景图册·金山》(南京博物院藏)

图8 《康熙南巡图》第六卷“西津渡”局部

图9 西津渡发掘现场图

图10 明清渡口区域示意图。图见刘建国、霍强、陈长荣、王克飞、龚邦安编著:《西津渡考古(1998—2010)》,江苏大学出版社2018年版,第68页

图11 周镐《西津晓渡》,镇江博物馆藏

图12 (日本)雪舟等杨《唐土胜景图》(镇江部分)

图13 《康熙南巡图》第六卷“昭关”局部

图14 昭关实景照片(刘建国摄)

图17 《康熙南巡图》第六卷第三段

图18 《康熙南巡图》第六卷之“镇江府西门”“通阜桥”

图19 《光绪丹徒县志》卷首《新城图》

图20 镇江唐宋与明清城垣、运河比较示意图

图21 《康熙南巡图》第六卷之“唐颓山”

图22 《康熙南巡图》第六卷之“虎踞门”“虎踞桥”

细观之,岛下有回廊环绕的码头,停泊着大量官船,一些官员在码头守候。山腰有一座汉白玉平台(很可能是妙高台〔3〕),一位尊者正立于曲柄黄色华盖下眺望长江美景。虽然画中人物仅一厘米左右,但眉眼甚至神情都交代清楚,从人物的装束、神态看出这就是年轻的康熙皇帝。金山寺是镇江名胜,康熙第二次南巡又曾驻跸于金山寺,因此第六卷一开篇就出现了康熙的形象,并以江天一色的浩渺长江为背景,无疑可以突出康熙的伟业与气度(图3)。

再往前,画卷下方出现了一座横卧的大山,石壁嵯峨,山势险固,这便是北固山。山上有一座仿木构楼阁式铁塔,为甘露寺塔(图4)。这便是第六卷开篇对京口三山的描绘。

镇江古有“京口”之称,位于长江和运河的黄金十字交叉点上,可谓咽喉之地(图5)。“京口三山”是京口地区的典型地标,其中金山、焦山都曾有“浮玉”之称,因两山在历史上都曾是坐落在长江江心的孤岛,东西相望。而北固山则与长江南岸的镇江府相连,三面环水。从地理位置来看,三者刚好形成三足鼎立之势。1512年,《京口三山志》第一次提出“京口三山”概念,并通过版画第一次把三座山同时放在一个画面。明代中晚期,“京口三山”图像的数量便激增,并形成三足鼎立的经典图像模式。如版画中的《京口三山志》、《三才图会》、《海内奇观》、《天下名山胜概记》(崇祯六年,1633)及墨绘斋摹刻《五岳游草》(1692)的京口三山的位置都具有相同的特征(图6)。在绘画作品中,明代宋懋晋《名胜十八景图册·金山》(南京博物院藏,图7)、钱谷的《纪行图·金焦》(台北故宫博物院藏)及钱谷、张复《水程图·金山焦山》等有相似的构图。

西津渡、昭关

北固山左侧的山丘下方有一个长堤,许多船只在此靠岸,岸上聚集着不少人马,从人们的装束和船上的旗帜看,应该是南巡的队伍。堤左侧的山后也有成片的旌旗,和江中的官船相同,这里很可能也停泊了大量的官船。再往前,在一座小丘和连绵的大山之间有两座高楼和一个关门建筑,上书有“银山门码头”。所谓“银山门码头”其实是镇江著名的西津渡〔4〕(图8)。

镇江自唐代以来便是漕运重镇、交通咽喉,南岸的西津渡与北岸的瓜洲渡则是我国古代东部南北陆路干线跨越长江的重要渡口,也是当时镇江通往江北的主要渡口,具有极其重要的战略地位,自三国以来一直是兵家必争之地。

西津渡的形制非常独特,渡口呈现为向西伸入江中的半岛。最前端是一座堤式码头,近期考古发现的清代西津渡码头遗迹与画中所绘基本吻合(图9)。堤身石砌,长约94米,分码头和码头平台两部分。前者为缓坡状长堤,长约64米,两端高差逾4米,渡船则不受江水涨落的限制,可以随着水位由高及低停靠在石堤旁边;而后者长约30米,条石平铺,为上下船旅客及货物集散的场所。堤上明代建有江南伟观楼,可供待渡、赏景之用。渡口的主要建筑为官署和寺院,四周筑有石岸,东端还设有关门〔5〕。根据西津渡考古队绘制的《明清渡口区域示意图》(图10)可知,西津渡码头实际上在玉山西南侧,它的东南侧是更为高耸的云台山。云台山又称为蒜山、银山,位于古代镇江城西北侧的长江岸边,玉山则是蒜山伸向西北江际的余脉。这两座山与西津古渡有着至为密切的关系:前者为渡口的依托,后者是渡口的屏障。对于蒜山与玉山之间的关系,明代盛恩在《京口三山赋》中曾对西津渡与周围的环境有精辟形象的评述:“玉山为肱,尔质我相;银山作股,曲阜连岗。石堰俨户枢之阁辟,玉屏罗物色之弛张。”〔6〕

清代嘉庆道光年间镇江画家周镐〔7〕曾绘《京江廿四景》,其中《西津晓渡》(图11)画的便是西津古渡。从西侧浩瀚的长江上,白帆点点,云台山巍然耸立于右,较为低缓的玉山直插江中,岸上房屋鳞次栉比,画面下方那道长长的石堤由岸边伸入江中,堤旁停泊着船只,这便是西津渡。该画对西津渡与玉山、云台山的关系描绘与实景完全吻合,只是视角是从西望东。

日本画僧雪舟(1420—1506)于成化四年(1468)途经西津渡,并将其美景收入《唐土胜景图》〔8〕之中(图12)。雪舟的视角是从江北看江南,因此可以看到焦山、北固山、镇江府、金山和西津渡的全貌。画卷右侧从金山开始描绘,表现的是金山的北面,故郭璞墓在山左,金山左前方便是西津古渡。半圆形码头前伸出缓坡长堤式,渡船停靠两旁。码头的平台上耸立着一座楼宇,当是江南伟观楼,为重檐两层结构,拱券式大门,蔚为壮观。楼宇的后面即是报恩寺〔9〕。左侧为玉山,上有下元水府庙。玉山后侧的大山应该是云台山,其前端亦在玉山左侧伸入江中,山道上有一座带塔状的关门,就是昭关。渡口下方有画家题字“上京渡也”。可见“上京渡”亦是西津渡的别称,并且寓意此为南方行旅北上京城的必经渡口。沿着云台山间的小道,向左便来到镇江府。镇江府北侧是雄伟的北固山,再往左便来到焦山。雪舟笔下的镇江各景点的位置基本符合实际。

图23 《康熙南巡图》第六卷之镇江南城三大寺:鹤林寺、招隐寺、竹林寺及实景照片(实景照片由张兴淮摄)

注释:

〔4〕云台山因与金山对峙又名“银山”,但西津渡码头从未被称为“银山门码头”,不知《康熙南巡图》此处标注有何依据。

〔5〕镇江博物馆、镇江古城考古《江苏镇江西津渡遗址发掘简报》,《东南文化》2011 年第1 期,第32—42 页。

〔6〕刘建国、霍强、陈长荣、王克飞、龚邦安编著:《西津渡考古(1998—2010)》,江苏大学出版社2018 年版,第2 页。

〔7〕周镐(生卒年不详),字子京,镇江人。清代嘉庆、道光年间镇江的知名画家。因家境贫寒,不求仕宦,卖画为生,故名不见诸画史。他擅长山水,笔势雄浑苍劲,设色精湛,色调淡雅明快。更精于用墨,皴法异于常人,常在浅淡处用焦墨数笔,使画面笔韵生动,构图跳出前人窠臼,设色上屡有创新,是“京江画派”后期的殿军人物。

图24 《康熙南巡图》第六卷之“宝塔山”及实景照片

图25 《康熙南巡图》第六卷第四段

图26 《康熙南巡图》第六卷第五段

图27-1 《康熙南巡图》第六卷第六段之“万善塔”

图27-2 “万善塔”实景照片(张兴淮摄)

图28 三义阁一带卫星图

〔8〕〔日本〕雪舟等杨:《唐土胜景图》,日本大和文华馆:《雪舟(特别展)》,奈良:株式会社会便利堂1994 年版,第85、86 页。

通过对比之后,我们可以发现《南巡图》第六卷第一段表现京口三山这一段与雪舟的画有一个共同点,都是以长江为中轴线,但是雪舟是从北向南看,只画了南岸景观,《南巡图》的视角是从南往北看,而且表现了长江南北两岸的景观,因此画卷中不仅出现了京口三山,还出现了江北的瓜洲渡,使第六卷与第五卷实现了路线的连接。而且将本来在焦山和金山之间的北固山画到了金山左侧,实际上是将焦山、金山和瓜洲渡作为江景的第一部分,且呈三足鼎立之势,而北固山成为江岸和陆地之景的起点,又从金山的东侧重新开始画卷的描绘。到了西津渡一段,《南巡图》的视角也发生了一个巧妙的转换,转为由北向南看,西津渡口就出现在玉山之后。沿着西津渡后的古街往前走,有一座灰色砖砌关门上书“昭关”二字(图13)。实际上昭关不仅是关门,上面还建有石塔,建成于元朝至大四年(1311),位于西津渡古街最高处,因其石塔状似瓶形,故当地百姓又称其为喇嘛塔、瓶形塔,也有人称它为过街石塔或西津渡石塔(图14)。画中的“昭关”下半部分与昭关石塔相似,但缺少上面的石塔,这或许是一种示意性的象征画法。比如嘉庆年间的《丹徒县志》(图15)里的地图,昭关的画法与第六卷就非常相似。值得注意的是,从西津渡到昭关再到后文要谈到的镇江城西门,画面中轴线又发生了一次转变:以西津渡古街作为轴线,视角是从北向南看。

不仅视点不断发生变化,而且为了构图造境的需要,画家还对各景的位置大小都进行了巧妙的移动和改变。从京口三山的地理位置看,从南往北看,三山呈三足鼎立之势。但第六卷却将焦山、金山和北固山依次排开,将本来更靠东的北固山画在金山的左侧,实际上是在画面开端营造江天一色的浩荡之感。江水充满画卷上下,将金、焦二山“浮玉”之貌完美地呈现出来,与长江对岸的瓜洲呈倒三角形的构图。在大片空阔的江面之后,才布置陆地,北固山便成了陆地山川的起点,向画卷铺排开去。尽管如此,地势险峻的北固山也被压缩在画卷的下方,为长江留下大片的空间。一直绵延到云台山一带,都是低缓的山丘。突然把云台山画成巍然耸立的巨峰,直插江心,青山如屏,连绵至镇江府西门,经过一段云霭后,与青翠的南山相连。这种构图方式使画面形成巨大的高低落差,画面的结构具有一种戏剧化的冲突感,画卷犹如激越的乐章,引人入胜。

图29 《康熙南巡图》第六卷第七段

图30-1 《康熙南巡图》第六卷第七段之“万缘桥”

图30-2 万缘桥实景照片(葛金华摄)

图31-1 《康熙南巡图》第六卷第七段之“文亨桥”

图31-2 “文亨桥”实景(叶康宁摄)

图32 《康熙南巡图》第六卷第七段之“篦箕巷”游行队伍

图33 《康熙南巡图》第六卷第七段之“海烈妇祠”

现在金山、焦山、北固山、西津渡一带的地形地貌与画中相比已经有很大变化,本来出没于江水中的金山已经与陆地相连。这是因为,从清代康熙年间开始,长江镇江、瓜洲段的主泓道发生北移,造成北冲南淤的自然灾害。至道光前后,南岸西津渡“江岸沙涨,直连金山”。江北岸的瓜洲城,在“道光十年以后,江流北徙,逐年愈坍愈甚,全城岌岌可危”,至光绪初“全城皆沦于江中矣”。江北瓜洲渡多次被汹涌的江水冲走,荡然无存;江南的西津渡被漫涨的淤沙埋没,遗迹被埋在地平线下〔10〕。当年的西津古渡现在离长江江岸已有300多米距离。从西津渡考古队绘制的《古代西津渡与瓜洲渡位置示意图》(图16)可明显看出这一带三百多年间地形地貌的巨大变化,让人有桑海沧田之感。

镇江古城(图17)

从昭关向前,云雾萦绕山间,这是《南巡图》进行空间连接和场景转换的典型方式。很快,画卷中出现了繁华的街市,一座石拱桥跨过河道,桥西便是镇江府西门(也叫通阜门,门外的桥为通阜桥),城内搭有彩棚,为迎圣做准备(图18)。城墙外便是运河,画卷并未描绘镇江的运河口。实际上镇江的运河口有三个,从光绪年间的《丹徒县志》中的地图看,最东的运河口位于北固山西侧,经过登仙桥入北城门。中间的运河口经小闸、浮桥与西侧经大闸的运河交汇于京口驿,然后流经通阜桥后向南流。现在东西两条运河已废弃填平,中间一条还保留,运河口即今天的平政桥。也许为了避免画面的琐碎,在北固山和云台山之间并未画运河口,画中运河直到镇江府西门才出现(图19、图20)。

在到达镇江西门前,运河基本是从北向南流。从镇江西门开始一直到常州,运河的大致流向便转为从西北向东南流,因此画卷也转为以运河为中轴线,视点从北向南看,表现的多为运河南岸的景观,北岸的景观相对较少。也就是说,从镇江府西门开始,我们在画卷中看到的更多是运河南岸的风景。

从镇江西门沿运河往南走,在城墙内有一个小山丘,这是唐颓山。古松下有数间红墙灰瓦的建筑,即罗汉寺。《京口记》记载唐颓山“周回三里”,东晋至唐宋时期,古人在这座山上建造了许多美轮美奂的建筑。刘建国《古城三部曲》一书介绍:王羲之的岳丈,东晋宰相郗鉴的住宅便建于唐颓山下,“东床快婿”的故事就发生在这里(图21)。

运河沿着城墙继续向南,就到了镇江的南门虎踞门,可惜当年被分割时,虎踞门的城楼被切去了一角。门外有一座拱桥,亦称虎踞桥。运河中商船云集,岸上店铺林立(图22)。远处峰峦起伏,一座寺庙掩映在青翠的竹木之间,画中题注为竹林寺;其右侧山间还有一座寺庙,应为招隐寺;下方石桥的左侧即鹤林寺。它们就是镇江南郊著名的三大寺(图23)。

沿着运河继续向前,画面下方出现了一座砖塔,这就是宝塔山(图24)。此塔始建于唐朝,原本地处洪泽湖北岸的泗州城,由于其中埋葬着西域高僧僧伽(624—710)真身,所以取名为“僧伽塔”。南宋绍兴(1131—1162)间,因避战乱,由泗州高僧等慈奉僧伽像来镇江,于寿丘山建造僧伽塔。明万历(约1595)迁塔于鼎石山上,成为镇江东大门的重要标志。此塔按明代风格复建,为七级八面的砖砌仿木结构楼阁式。鼎石山雄踞江南,塔又立于山之巅,紧依大运河,南山风景尽收眼底。

注释:

〔9〕康熙三十八年(1699)报恩寺改名为超岸寺,并由康熙画帝亲笔书写寺额。见〔清〕杨履泰等:《光绪丹徒县志》卷六,光绪五年(1879)刻本。

〔10〕刘建国:《长江西津、瓜洲两渡及其交通属性研究》,《镇江高专学报》2017 年第3 期,第3 页。

图34 《康熙南巡图》第六卷镇江段线路示意图

从宝塔山继续沿运河向前,出现了一派春和景明的郊野风光:溪水潺潺,村墟生烟,垂柳吐绿,村道上行人如织,踏歌而行(图25)。经过丹徒镇的永宁桥,山势渐高,河岸曲折,水流湍急,几艘大船逆水而行,因载重过大,岸上有阡夫奋力拉船而行。岸上搭有彩棚,彩旗招展,人们聚集在岸边,恭迎圣驾。坡岸上写有“蠲免钱粮百姓谢恩”。这大概是第六卷唯一与康熙皇帝南巡政务相关的细节。

迎驾的人群一直延续到新丰镇,此处运河上的桥名马公桥。早在南北朝时,这里盛产美酒,梁元帝萧绎饮后赋诗曰:“试酌新丰酒,遥劝阳台人。”诗仙李白游历江南,豪饮辛丰美酒后留下千古绝句:“南国新丰酒,东山小妓歌。”因此,在马公桥头的店铺中,画家特意画了很多酒坛(图26)。

丹阳城

再经过一段山间平地,山坡迂回,依山势而建的道路上行人三三两两,或骑马,或坐独轮车,或独行。斜坡下又是一片人烟稠密的村镇,一座拱桥横跨运河两岸,连接丹阳城。丹阳城只表现城市一隅,左侧有一水门与运河相通。

继续向前,运河在此有一个大的转弯,环绕一个建有庙宇的半岛,这里便是丹阳城的三义阁。阁后有一座高高的砖塔,这就是丹阳的标志性建筑—万善塔。据《丹阳县志》记载,明万历四十年(1612)前后,知县旷鸣鸾在此开掘运河,堆土河西,准备建塔,但因工程浩大,迟迟未能实现。天启二年(1622)建三义阁,后又改建塔,于明崇祯十年(1637)建成。这座宝塔叫过“通天塔”“文笔塔”,此外,还有“三义阁塔”“城霞阁塔”等名称,近代曾有人为此专门作过考证,说是叫万寿塔。1987年5月,丹阳人民集资修缮宝塔时,在塔顶的塔刹宝瓶上发现清晰铸文“镇江府丹阳县万善宝塔”给正名,才统一塔名叫万善塔。建塔时间也是宝瓶上的铸文“大明崇祯十年仲春吉日造”定的(图27)。只可惜现在三义阁不存,从卫星图可以看出,现在这一带的地貌还保持着画中的形态,万善塔公园被河水环绕(图28)。

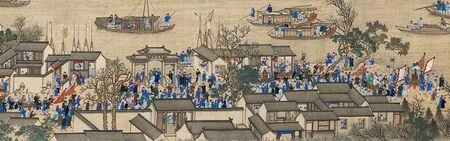

常州城(图29)

继续向前,跨过一座五个石墩支撑的桥梁,便进入常州界。画卷从这里被分割开。这部分长4.75米,是七段中最长的一段。首先映入眼帘的是奔牛镇,一座陡峻的单孔石桥耸立于运河之上,这就是万缘桥(图30)。万缘桥建于宋代,桥的得名源于一个传说:古代有位书法家见奔牛镇东街、横街因老孟河阻隔而殊感不便,决心“化缘”造一座桥。他用为一万户人家写“缘”字而得的钱建了这座桥。勤劳朴实的奔牛人对这座桥寄托了美好的愿望,又称之为“万年桥”。万缘桥雄伟高峻,桥东西各有石阶近30级。

过了奔牛镇是一片平畴,耕地被划分成平整的水田,农夫已经赶牛耕地。田埂上柳树初发,远处柳林掩映着村舍人家,这部分极似王翚的笔法。再往前便来到常州城西门外,这里街衢热闹,一座三拱石桥连接运河两岸,这就是常州著名的文亨桥,始建于明朝嘉靖二十七年(1548),距今已有近500的历史。《武阳志余》记曰:“文亨为南北锁要,粮艘上下,轮蹄交错。”在常州桥梁中“惟文亨雄杰为之冠”。这里曾是苏州、松江府到南京参加会试的必经之地,举子们到此都会作短暂停留,故名“文亨桥”。由于文亨古桥造型挺拔,三个孤拱形桥洞与倒影形成三个大圆环。每当秋夜时分,明月倒映水中,三个洞环中均能看到,景色迷人,这就是闻名遐迩的古代常州“西郊八景”之一“文亨穿月”,可与扬州五亭桥“每当清风月满之时,每洞各衔一月。金色荡漾,众月争辉,莫可名状”之状况相媲美(图31)。文亨桥北侧为篦箕巷,是古毗陵驿所在地,旧称“花市街”。毗陵驿是古时供传递公文的差役和官员途经本地时歇宿、换马的住所。常州以盛产篦箕和木梳而闻名,素有“宫梳名篦”和“常州梳篦甲天下”的美誉。巷口建有一座高大的牌坊,这便是“大码头”。这里聚集了许多百姓,他们敲锣打鼓,抬着龙形石雕,手捧供品,还有一些人装扮成八仙、寿星,分成五组由人抬至运河边,后面还跟随有鼓乐队伍,看热闹的民众欢呼奔跑,簇拥着游行队伍向前。对岸的街市建在一个台地之上,市场中有很多的米店和豆店,高高的河堤下停泊着许多船只(图32)。

过了文亨桥就来到常州的经济中心和军事重地西瀛里。西瀛里的得名源于明初,明太祖朱元璋派大将汤和驻守常州。这里是西营所在地,因常常失火,故改名为西瀛,取以水克火之意。明清时期,这里商贾云集,大运河上樯桅林立,船帆如织,古城墙上锥堞蜿蜒,历朝兵士在城墙上荷戈夜巡,正月十五元宵灯会、端午节龙舟竞渡、中秋节万民赏月,桨声灯影,这里是一幅常州版的《清明上河图》。《南巡图》第六卷中的西瀛里具有坚固的瓮城,以一座木质吊桥与城外相连,城外店铺林立,街巷中行人摩肩接踵,一幅盛世画卷,成为画卷最后的高潮。值得注意的是,在城门外的运河边上,一处竹林掩映的小院子,标注为“海烈妇祠”(图33)。这来源于康熙五年(1666)发生在常州的一个故事:美丽的徐州女子海氏与丈夫因投亲来到文亨桥畔,因反抗无赖奸淫而上吊自杀。人们为了纪念这位贞烈女子,在运河岸边建了这座祠堂。进入城市后,绿树掩映民居,烟雾中隐约可见一处殿宇,画面到此结束。

综上所述,结合康熙第二次南巡在镇江到常州三天的行程,第六卷是按照南巡队伍的行进路线来构思布置沿途的景物和人物活动的。因康熙出现在金山上,在画卷开篇以近四分之一的画卷展现大江浩荡、百舸争流、千帆竞渡的宏大场面,余下的画卷中虽点缀结彩的城门,但基本不再营造百姓迎圣的盛况,这就使第六卷犹如一卷清代版的《清明上河图》,将镇江至常州的山川、河流、城镇、村墟一一呈现,具有极强的写实性,必然进行过大量的实地考察和写生。同时,画面的构图没有受方位和实景的束缚,而是根据构图的需要,不断转换视角,串联起沿途的城市,以各地最具特色的名胜为描绘重点。画面并不刻意渲染城市的繁华,城市与乡村交替出现,详略得当,城市之间的乡村有所压缩,过渡与连接处充满变化。第六卷中的山水描绘尤其精彩,无论是开篇浩渺的长江,状如浮玉的金焦二山,雄峙如画屏的玉台山,苍翠欲滴的南山,乡间的纵横阡陌、绿柳人家,还是山间的流水激湍、古木苍松,都体现出主绘者王翚融合南北宗的山水画风和笔墨功力。画中的亭台楼阁、城池街市、舟船车轿,又体现出《南巡图》合绘者的高超界画功力。画中人物众多,不同的身份、性别、年龄、装束、动作,体现出作画者超强的人物刻画功力,更不用说各种骡马、牛羊……这一切都不是一己之力所能完成,一定是王翚及其弟子与众多宫廷画家合作的结晶。