祭母文

2020-03-06汪征鲁

汪征鲁

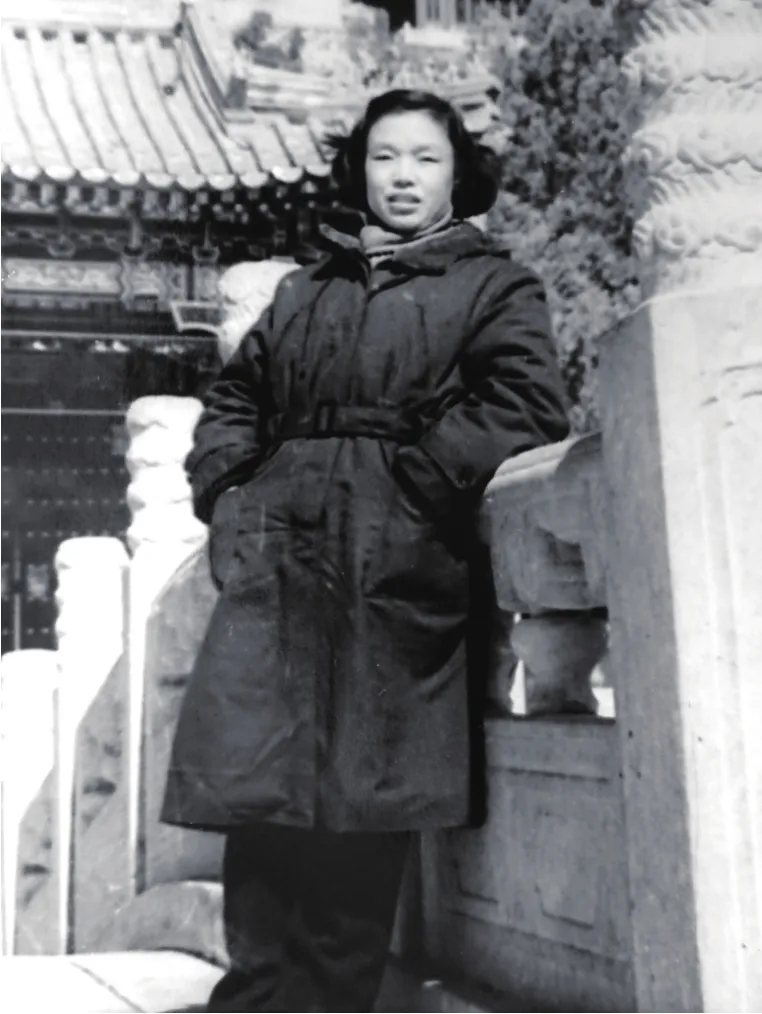

1953年,王曼在上海市委组织部工作时留影。

母亲王曼同志,浙江天台人,生于1922年11月16日,于今已届97岁,按照民间的习俗也可谓是百岁寿星了。近三年,她癌症转移,器官日渐衰竭,以至近半年医院已多次发出病危通知书,对今天结局我们已有充分的思想准备,但真当大限到来之际,我们——她的亲生儿女,依然悲从中来,那心灵深处的痛楚与严寒虽古人之斩衰抢地、形销骨立、呕血三升亦不能自况。

她是中国革命行列中女兵之翘楚,又是中国传统文化中慈母之典范。之所以称之为女兵,在于母亲总谦虚地自许是中国革命行列中一位永不退伍的女兵。她的回忆录《难忘的沧桑岁月》之副标题就是《一个女兵的回忆录》。

母亲的淑德懿行堪称道者甚夥,但尤以三者对我们影响最深:

一是顽强的生命力。“野火烧不尽,春风吹又生。”她一生有两次入死出生。第一次是在抗日战争中,1943年3月,她在新四军茅山抗日根据地任金丹镇县委副书记兼组织部长。当时,几位特委、县委的领导,在天荒湖芦苇丛中的船里开会,遭下乡“扫荡”的日伪军包围,他们跳湖突围。母亲不会游泳,在水中半浮半沉地飘流,昏迷过去,几遭灭顶之灾,后被挖塘泥的老乡救起。之后,身体很快恢复如初,革命意志更坚,工作奋斗了24年,至“文革”爆发。

第二次是在“文革”中,1971年12月,在母亲北京学习班的学习行将结束时,厦门“文革”当局以莫须有的罪名将她揪回厦门,并筹划召开2万人大会批斗,然后游街示众。家父可能因更高当局考虑其生命安全方面的原因,仍在北京囚禁。母亲被关在厦门卫生学校三楼,出于种种原因,终宁为玉碎、不为瓦全,纵身一跳,以死抗争。幸而楼下系草地,得以不死,但几乎粉身碎骨,全身骨头断了10多根,五脏六腑重创,严重脑震荡,几为废人。然这次,更大的奇迹出现了。卧床医疗后,一度支双拐,继而支单拐,后来竟行动便捷,无一丝后遗症。“文革”审查结束后,又工作了9年,离休后又生活了35年。如今,几乎可以说母亲是她那个时代不多的硕果仅存者。即使在近三年与疾病斗争的过程中,在反复化疗过程中也表现出一种坚忍与淡定。她的一生洋溢着顽强的生命力与乐观主义的精神。

二是她一生奉献,自强不息。由于家庭贫苦,她11岁时即入上海丝绸厂当童工。后回故乡天台,在共产党员的姐姐王林芳的引导下参加妇女抗日救亡工作,并于1938年10月,她16岁时,加入中国共产党。1938年底,她赴皖南云岭新四军军部入伍。入伍后即进入教导总队女生八队集训,任副班长。抗日战争时期,历任中共苏南区茅山地委丹南县委妇女部长、中心县委妇女部长,金丹镇县委组织部长、县委副书记。参加了开辟、巩固、发展苏南茅山地区抗日根据地的斗争。1945年抗战胜利,我军浙东北撤时,任北撤干部队政治指导员。解放战争时期,先后任华东野战军一纵队政治部民运队队长,一纵队卫生部治疗队政治协理员,九兵团卫生部治疗队政治协理员,一纵队后方留守处妇女队长、副大队长。参加了淮海战役、渡江战役和解放上海的战役。建国后转业到地方,先后任中共浙江省黄岩县委组织部长,上海市委组织部干部处科长、副处长。1954年至1958年,任中共莆田县委第二书记、晋江地委委员。1958年至1964年,任中共福州市委常委、组织部长、工业交通部长。1964年至1966年,任中共厦门市委常委、市纪律检查委员会书记。“文革”遭残酷迫害,关押审查达6年之久。“文革”后期初步平反,于1975年8月至1978年10月任邵武县委副书记。“文革”后彻底平反,于1978年10月至1983年8月,任福建省第二轻工业厅副厅长、党组成员。1983年8月退出第一线,任中共福建省纪律检查委员会专职委员,1984年12月离休。在离休后的35年岁月里,母亲致力于回忆录的撰写与父亲汪大铭文集的编撰。

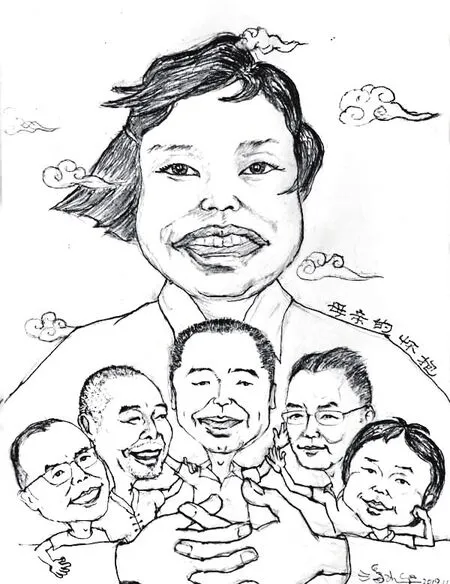

漫画《母亲的怀抱》,作者女婿潘凯华作。

关于母亲建国后的工作实践,给我最深的印象是她高度的敬业精神、体察民情和工业兴国的理想。据我所见,母亲莆田工作时总是下乡;在福州市工交部和省二轻厅工作时,几乎都是早上第一个到办公室,傍晚最后一个离开办公室。她的工作方法是,规划于胸,下基层,抓实事,抓具体,一抓到底,做出实效。

上世纪50年代,父亲在闽戍海防,任驻扎在莆田的二十八军政治部主任。组织上为让他们夫妻团聚,调母亲由沪入闽工作,任莆田县委第二书记,由此在荔城工作了四年。这四年历经合作化运动、反右运动、人民公社兴起、“大跃进”。母亲在搞好面上工作的同时,深入基层,解剖麻雀。她把三江口公社的哆后大队作为自己调查研究、帮扶的点,长时间地对莆田的农村现象进行观察、比较、分析,率先发现了哆后大队所谓“合理密植”、“亩产万斤”的弊端以及共产风、瞎指挥风的危害,并向县委、地委第一书记作了汇报,遭受到冷遇和“忠告”。这些都记载在母亲的回忆录《我所经历的沧桑岁月》一书中。在三年自然灾害最严重的1961年,莆田地区又遭水灾,哆后大队尤甚,母亲衔省委第一书记叶飞之命前往勘灾救灾,经调查研究,毅然提出了类似“自留地”、“包产到户”的“自由一季”自救措施。在她的回忆录中有如下记载:“在这期间,值得一提的是,省委书记叶飞在1961年冬到莆田了解水灾情况,寻求灾后生产自救的门路。因为我在莆田工作过,所以指名也要我去莆田参加救灾工作,并准许带一位同志一起去。我带了潘子贞同志,随即到了莆田哆后重灾大队,召集大队干部、技术人员和老社员座谈,听取了他们许多好意见,总的一个精神,不要在荒地上等政府救济,自己不动手,冬种时节很快就要过去。根本的问题是调动社员生产自救的积极性,最好让每一个社员向生产队借种一亩水淹田,有条件的可以超过一亩,谁种谁收归谁所有,也就是‘自由一季’。我把座谈会的情况向叶书记写了一个专题报告,叶书记看完以后,采纳了‘自由一季’的建议,很快将文件批下去。‘自由一季’对当时灾荒粮食困难起到一些缓解作用,可是在以后的‘文革’中,这件事也成为叶书记的一条罪状,我也遭到严厉的批判。”(王曼《难忘的沧桑岁月》,作家出版社1998年版,第177-178页)

母亲有工业情节。她说:“1958年10月,我离开莆田到福州市委工作,开始时,任中共福州市委组织部副部长,不久任部长并参加市委常委工作。没几个月,又调任市委工交部长。调任工交部长是我主动争取才实现的。开始在组织部工作,组织部门的工作并不陌生,工作还算顺手。但干了几个月后,产生了不安心的思想。想想自己刚三十出头,虽然子女多,还算年富力强,可以干一番力所能及的事业。当时我又特别热衷于工业战线,总想熟悉一门管理专业。早年我在上海丝绸厂当童工,解放战争时期,我曾接管山东华丰煤矿,在那个现代企业中做过短期工作。解放后,在上海市委组织部做干部工作时,经常下厂,了解到工业部门急需管理人才,使我产生了从事工业管理工作的愿望,几次要求调到工业战线工作。一次在上海向干部处老处长顾玉良同志提出过,另一次到榕后,向张传栋书记提出过。以后市委工交部长成仞千同志调任副市长,市委决定我接替他原来的工作。在当时来讲,总算实现了我多年的愿望。”(同上,第168页)

“福州工业基础薄弱,刚解放时,福州勉强可列为现代工业的只有三家企业:一个是5500千瓦的发电厂,一家附属于电厂进行维修的福电铁工厂,一家日产5吨的小纸厂。”(同上,第169页)

福州真正的工业发展始于1958年的工业“大跃进”。“在1958年起的几年中,充实了在‘一五’期间刚刚形成的西北工业区,又在鼓山脚下兴建起以第一化工厂、第二化工厂、氮肥厂、硫酸厂等为主的东部工业区;同时在北郊新店着手建设变压器厂、拖拉机厂、八一钢厂,形成了北工业区的雏形。虽说工业建设冒进了,迭经风雨,上马下马,潮起潮落,但这些工厂大多数终究成长壮大起来。成为福州市工业的骨干,构成福州工业发展的基础。”(同上,第170页)

固然,这一时期福州工业的大发展关键在于中央、省委、市委的领导,但母亲作为具体的操盘手也是责任重大。后来评价,“大跃进”有“左”的冒进的倾向,但各地区的情况也有所不同,福州的发展就较为良性。福州工业的大发展期及后来的调整期都是在母亲任福州市委工交部部长的6年多期间。她笃信,发展才是硬道理。在那些发展的激情燃烧的岁月里,她几乎一半的时间在部里主持面上的工作,一半的时间下厂。她下厂,较近的就骑自行车去,远的就乘市委仅有的两部小车之一去。乘小车去的时候,如果时间巧,她也会带我一同去。这也是母亲的一个特点,有可能的话她总爱带孩子参加她的一切活动。在工厂,我看到她下工地,下车间,商讨与解决一个个规划、资金、设备、人员、人才引进、技术方面的问题。她真的是干一行,又努力专一行;她真的是为福州的工业发展呕心沥血、惨淡经营。

1982年10月,汪大铭、王曼夫妇在茅山金坛天荒湖合影。

“文革”后期,她刚“解放”,被分配为中共邵武县委副书记,分管工业、交通、财贸,虽身心尚有重创,却积习难改,忘我地投入到工作中去,有两件事令我印象深刻。一个是创建新厂。当时是“以粮为纲”,急需化肥。“县委决定创办合成氨厂,我代县委向王炎副省长(当时尚在‘文革’后期,王炎所任职务拟当为省革委会副主任)打报告,虽然开头未批,但以后还是批下来了。钱有了,基建铺开了,可是搞成套设备有困难。我亲自跑到上海,因为我原来在上海工作过,上海工交系统有些熟悉的老同志,就到他们那里求援。不到半年,各种设备、配件全部交货。”(同上,第260页)一个是“对于老企业的改造。先摸清底子,提出改造方案。如锅炉烧柴改烧煤,纸厂锅炉长期坏了,又不够用,就到江苏镇江去购置,旧的修好了,新的又增加,生产很快就上去了。又如染织厂进行技术改造,一个厂分为两个厂,产量产值都增长迅速,当年上缴利润数十万元”(同上,第263页)。之所以举这两个例子,是在于合成氨厂的全套设备和锅炉都是她利用老战友的关系,亲自去采购的。她是一个县委副书记,情急之下又当了一名采购员,可见她对工作的执着与投入。

许多年以后,有一次我在同学罗桔芬家,见到了她年届耄耋的父亲罗晶。他曾任上世纪60年代的省委工交政治部主任,是省工业战线的宿将。他对我说:“王曼同志不简单,发展福州工业,有思路,有实践,有成绩。在省委常委会上汇报时,侃侃而谈,有板有眼。”又有一次,闽都文化研究会在京举办闽籍及在闽工作过的老同志座谈会,我遇到原福建省省长、国家商业部部长胡平,当他得知我是王曼的儿子时,说:“王曼同志是福建工业的女强人。”还有一次,在福州一中校友会上,我见到老校友、原福州市市长、副省长、省政协主席游德馨,他对我说:“王曼同志是我的老领导。福州的工业发展,她有功啊!”挚友、现福建省人大党组书记、副主任张广敏,在审读完此文初稿后,补充说:“邵武的县城规划,抓得早,立得准,王曼阿姨也是功不可没。”母亲去世后,原省委常委、秘书长、副省长王一士发短信语重心长地说:“她是我们这一代老人的典范。她走了,心中一定留下许多未了的心愿。我们要好好想一想,她留下什么,我们应该做的是什么?”现在罗老已作古,胡老、游老、王老都还健在,广敏兄更是在岗履职。

总之,在母亲11岁当童工之后的87年中,除了病假、产假外,始终以忘我的奉献精神工作、学习、著述,真可谓生命不止,奋斗不息。

三是教子有方,堪称当代孟母。她育有四子一女,对我们从小就言传身教,务求生活朴素,为人诚实,读书进取,做一个对社会有益的人。她是慈母,对孩子倾注了全部的爱。

记得三年自然灾害时期,我们作为干部家庭口粮虽有基本保障,但因正值少年、童年生长期,也常有饥肠辘辘的时候,母亲作为福州市领导干部可在专设的小食堂用餐,有较好的食物供应,但她从不舍得吃上一口,而是全部打包回家分给嗷嗷待哺的孩子们,自己瘦到只有60多斤。最小的儿子汪小五是一个十分礼让的谦谦君子,母亲晚年提起往事,却揶揄他。当时,5个小孩一到吃饭时,一边吃定量的炖饭,一边竖着耳朵听妈妈回来的脚步声,俟母亲把馒头放到桌上,小五眼疾手快地抢了一块,叫他分一半给别人,他用两只小手捂住盛馒头的碗,作可怜兮兮状道:“不多,不多,我吃得了。”

如前所云,母亲“文革”中曾跳楼自尽。据她所云,此举固然有种种考虑,但其中最重要的一个原因是不能让孩子看到妈妈被批斗、凌辱、游街的最不堪画面,不能让孩子纯洁的心灵受到创伤。经此大劫,人虽不死,却在厦门陆军医院住院达两年之久,但也终未能开成批斗会。母亲说,在被囚禁的漫漫日子里,支撑她精神的就是她的孩子。

“文革”后,父母从囚禁中放出,补发了2万多元在“文革”中被尅扣的工资,又逢几个儿女结婚生子,母亲当即将之平均分配给5个子女。家父汪大铭劝她留一半养病防老,被断然拒绝。

母亲更严于家教。记得在上海时,我读小学一年级,每天的家庭作业母亲都要亲自检查。她那时任中共上海市委组织部科长,工作十分繁忙,每每半夜才到家,但一定要检查完才休息。如果逢作业出现差错,哪怕是一丝差错,也会叫醒我改正。她曾对一位阿姨说,半夜叫醒酣睡的儿子,多有不忍,很自责,但也没办法。这种苛求养成了我们一生一丝不苟、精益求精的精神。后来,我们都学有所成,成为文化科技方面的专门人才。

在母子关系上还有一段趣闻。当年,她曾对子女作如是说:“我严格要求纯系为你们好,我老了不靠你们,我靠组织,靠党。”经历了晚年,她对我们纠正说:“我既靠组织、靠党,也靠子女。”这使我们受宠若惊。

“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。”母亲为了信仰,为了党,为了人民,也为了她的儿女,竭尽绵薄,奉献了全部的爱。对我们而言,母亲赋予我们生命,她的价值观在很大程度上塑造了我们的人生,母爱是高天厚土。于今,母亲已驾鹤西去,然在我们的生命中,她音容宛在,风范长存,精神不朽。